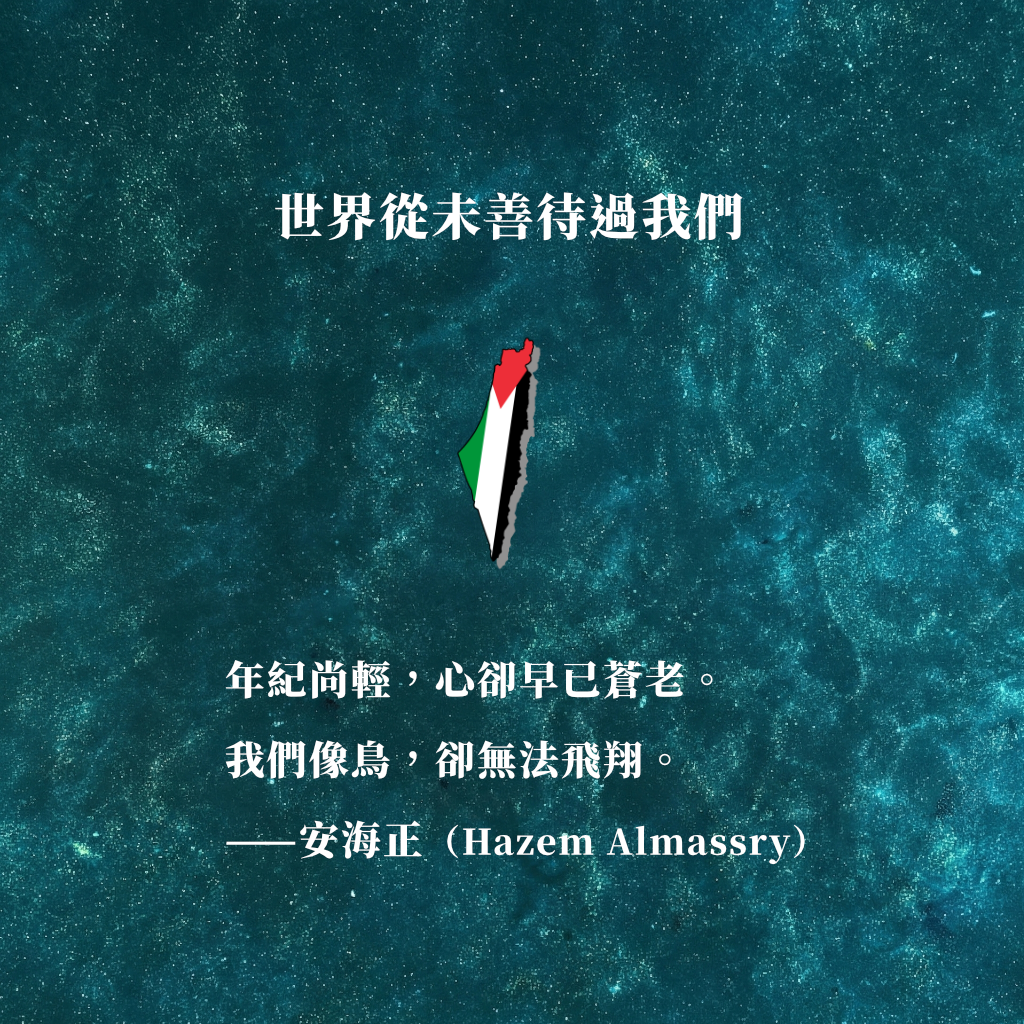

*編按:本文為鍾喬臉書分享之文,新國際獲作者授權轉載。詩人鍾喬紀錄了其與安海正一家的情誼,並推介其新書《茉莉樹下:加薩回憶錄》。藉著引用安海正之詩句,展現邊陲世界抵抗霸權的精神。面對家園被毀的哀慟,他以「悲喜如一」的哲思體現穆斯林悲天憫人的襟懷。 我邀 Hazem 與 Amel 夫妻和孩子,這個星期來訪;也想和他談談,他今年將在<時報出版公司>印行的第一本中文新書:【茉莉樹下:加薩回憶錄】裡的種種生命記憶與巴勒斯坦論述。 他是我在台灣唯一認識的加薩學者,學識淵博外,犀利的批判性論述,亦含深切的反思與深刻的詩意,常帶給我內在另類的召喚,並從隻字片語中體現他的決然與反抗。 而後,便會想起去歲在西門町2號出口,聲援巴勒斯坦的集結中,他女兒的登台朗讀自己寫的抗議聲明;一旁的弟弟多麼勇氣的雙手舉起抗議的牌子!薩一家人,茉莉樹下的精神,就是邊陲世界抵抗霸權的召喚! 於是,當我向他提及,我相信知識轉化為力量時,將對你被轟炸滅絕的家園,帶來未來的正義;或許,也將體會到弘一大師所言:悲欣交集的深切。 他會在回覆訊息時,向我說:無論誰探索生命的真實,悲傷和快樂都將如出一轍(Whoever explores the reality of life, sadness and happiness will be alike)。 我總感受到這是穆斯林的一種悲天憫人,與世界其他受難者同在的襟懷!前幾天,他寄來一首歌,是加薩一位歌手唱的流離失所之歌;一如在廢墟中譜出的殘酷詩行! 我想向他說些慰藉的話;但,我沉默了!來聆聽加薩歌手 Ma Drina

蔣暉|南非「一制兩國」的抗疫道路

【編按】4月20日WHO的記者會上,對於美國川普質疑WHO有所隱匿,WHO表明無任何隱匿且美國專家也參與其中,面對質疑,譚德賽更嚴肅地強調COVID-19是危險的,呼籲不要把問題簡化為數字,因為背後都是一個個生命,他指出,由於他來自的地方經歷過戰爭、貧窮、疾病,所以深刻地知道每個生命都是寶貴的,他更批評,利用疫情來操作政治只是會惡化疫情,並呼籲,不管左中右,一國都應該一同合作,全球都應該團結起來,打擊共同的敵人,就是COVID-19。台灣社會認識WHO的框架,基本上是透過台灣能否加入國際公共衛生網絡以確認台灣缺乏認可的國家位置,近來的爭議,台灣政府與媒體輿論更延續著美(尤其是延著川普)中的對立框架,鮮少見到為何非洲領袖會支持譚德賽、為何過去批評譚德賽的專家會批評美國川普撤銷WHO資金作法的不智,以及為何G7反對美國取消資助的作法(卻被部分台灣媒體扭曲),還有Lady Gaga選擇支持譚等等的解釋。WHO有其問題,但是作為國際性的整合與建議平台,特別是對於公衛資源不足的許多非洲國家而言,卻是重要的國際支持機構,這也是為何此刻譚仍受到支持的原因之一。台灣媒體鮮少深度了解非洲與東南亞等第三世界國家的狀態,本文所觀察的南非,政府於3月27日開始實施全國封鎖,作者蔣暉老師描述了南非社會中種族、階級、性別交織的矛盾,如何在疫情時加深了隔離,形成一國之內的兩個世界(貧與富)。帶著這樣的理解,或許4月20日譚德賽發言的意義,不僅是針對美國川普,也是對充滿矛盾與分裂對立的國家與社會,再次作出團結的呼籲。面對苦難,除了自己的傷痛,如何學習理解他人的痛楚並一起互助向前呢?原文刊登於觀察者網,本文轉載自2020年4月4日保馬微信公眾號。

Read more

_雅芳2.png)