本文原刊於《開放時代》2023年第6期,新國際獲授權轉載。 【編按】近年來,西方政客與媒體屢屢以「新殖民主義」污名化中國在非洲等地區的合作援建項目,妄稱中國借經濟合作之名行擴張之實。這種論調,既是對歷史的無知,也是對現實的扭曲。在今日推文中,殷之光老師通過對梁啟超在十九世紀末思想轉型的辯證性把握,為我們區分帝國主義「殖民」與第三世界「反殖民」的歷史邏輯提供了一個重要視角。 殷老師在文中細緻梳理了梁啟超在1899年的一系列文稿,輔以對《清議報》同期相關討論的分析,揭示了19世紀末非洲布爾戰爭對梁啟超「民族帝國主義」認識的深刻影響。同時引入「共同體」政治的分析框架,細緻探討了梁啟超如何區分中國的民族主義與列強的民族帝國主義,並在亞非美歐的廣域空間秩序下重審「國競」問題。殷老師強調,梁啟超在1903年的「轉變」不僅是個人層面的轉變,更是19世紀末資本主義現代世界體系形成過程中具有普遍性的一種思想現象。這種現象產生的根源在於霸權者統治的慾望與被壓迫者反抗的願望兩組基本動能間的張力與衝突,而此種張力與衝突,也是我們理解梁啟超對中國命運的思考及其思想局限性的前提所在。 1.引言 一般認為,梁啓超在流亡日本期間,受到伯倫知理(Bluntchli Johann Caspar)等德國學派的國家學影響,開始出現「國家主義」傾向,並在1903年遊美之行結束後出現從「自由主義」向「國家主義」的關鍵思想轉型。[1]作為近代中國思想史重要事件之一,梁啓超的1903年轉型受到研究者極大關注。研究者細緻分析了梁氏國家思想轉變的淵源及其背後的「東學」背景。[2]研究者注意到赴美之前,伯倫知理國家理論便對梁啓超產生影響,[3]並且,也認識到梁啓超這種思想的轉變,是在對中國問題進行思考的基礎上,對諸如盧梭、伯倫知理等不同政治理論選擇的結果。[4]一些學者從實用主義的角度解釋梁氏思想的轉變,將之視為他在快速變遷的時勢下不斷探索救亡建國方案的結果。[5]另一些研究,則提出應當跳出梁啓超從「自由主義」倒向「國家主義」的教條模式,更具體地從其對「個人」與「國家」關係的思考入手,將他的轉變,視為理學思維與現代西方政治理論及時局變遷相互衝撞而表露的現象。[6] 本文認為,將梁啓超思想的「轉型」放在一個更長、更廣闊的19世紀全球性政治思想巨變背景下,並且跳出「個人」與「國家」這種西方中心主義的二元政治關係,更能幫助我們理解這一轉型的意義,並對其思想的獨特性與局限性提出更為語境化的理解。可以說,梁啓超和與他同時代亞非大陸上的許多知識分子們都共享著一個「舊邦新造」的問題意識。在梁啓超對國家命運的思考中,我們可以很清楚地看到那種19世紀末流行於近代日本的國家主義、民族帝國主義影響。這類基於同時代社會達爾文主義的思想,一方面接納了歐洲思想政治空間中的文明等級論,將世界秩序想象為一種霸權驅動的等級秩序;另一方面,又不甘於自身處於等級秩序的低端,希望以歐美工業化國家為目標,進行全面現代化改造。 對於19世紀末亞非知識分子而言,建設一個怎樣的國家,怎樣建設,這類現實問題極具普遍性。它們成為中國,乃至整個亞非世界反思傳統、探索制度、認識社會等許多關鍵思考的錨點。這一錨點出現的基本背景,是歐美世界體系全球急速擴張,歐洲新舊工業化國家展開全球性競爭的歷史進程。相應的,歐美之外的政治空間則必須在原有的政治疆域、制度傳統、民族關係、文化價值基礎上,對自身應向何處去這一問題做出回答。也正是在這個基本條件下,「現代化」從一個由歐洲向外擴散的啓蒙過程開始,迅速變成一個眾聲喧嘩的全球性政治與思想實踐。實際上,在19世紀的這場巨大歷史變革中,無論是英國這樣的舊工業化大國,還是歐美新興的工業化國家,以及歐美之外的半工業化、未工業化的國家,都面臨著同一場面向20世紀現代化未來的重大轉型。在這一歷史背景下,不假思索地挪用諸如「民族」「民族國家」「帝國」等概念,顯然無助於我們真正理解這一歷史進程的複雜性。因此,本文更傾向於採用不同規模的「共同體」來理解這些多樣的政治組織形式。而共同體的構成,則是實踐性的,人與人之間「真正的社會聯繫」的結果;[7]國家,則是共同體最為實在的組織性根基。 引入了「共同體」這一概念之後,我們便能嘗試處理19世紀的全球秩序巨變中出現的諸多矛盾。首先,對於英國、俄國、奧斯曼土耳其、中國等這類空間疆域廣大,人群組成複雜的「共同體」來說,「共同體」是廣域的、大規模的。正因為共同體是一種人與人之間實踐性的社會聯繫,其建構必須依賴物質性的聯繫,而非簡單的想象虛構。同時,由於工業化這一物質現代化進程在全球空間中的分布極度不均,在上述這些廣域共同體中間,除了英國之外,其他共同體均面臨著如何有效地實現工業化的問題。在這個現實問題下,構建強政府、強國家不約而同地成為這些共同體的選擇。其次,種族/民族認同,在19世紀英國全球擴張,歐洲國家建構過程中,被作為基礎政治範疇,一方面用來進行戰爭調動,另一方面也用來論述自身擴張的合法性。[8]另外,在歐洲向外擴張式競爭的進程中,以「民族」為單位,對佔領的廣域領土進行「分而治之」(divide and rule),對其他廣域共同體進行「各個擊破」(divide and conquer)的歐洲帝國主義霸權政治實踐,也在客觀上導致諸多排他的、封閉的、分離性的,以本質主義民族認同為根基塑造的小型共同體的形成,並仍然影響著今天的全球政治格局。再次,自19世紀下半葉以來,民族/種族作為一種共同體建構話語,也被各個廣域共同體結構內的不同群體所接納,並被容納進各自不同的政治實踐中,或成為抵抗霸權謀求平等的動力根基,或成為新的霸權擴張的起點。總之,建設怎樣的共同體,怎樣建設共同體,這個共同體止於何處,與其他共同體的關係是什麼等問題便是我們可以用來理解19世紀以來全球變局的起點。 回到本文對梁啓超的討論,對「共同體」問題的追問就可以變成:為什麼在中國19世紀以來的政治實踐中,排他的共同體,以及霸權擴張的共同體建構,都最終未能在中國這一空間中得以生根發芽?具體來說,梁啓超那種對於國家主義曖昧的偏好,那種對於讓中國擁抱民族帝國主義的構想,為什麼並未能夠成為現實?實際上,在19世紀末全球性的巨大變革中,梁啓超對構建共同體問題的思考實際上包含了兩個相互交織的層面:其一是對國民與政府之間關係的思考。這集中表現為梁啓超對國家主義的興趣。前述諸多圍繞著梁啓超思想轉型的討論基本在這個層面上理解國家主義問題。其二,一些學者注意到,梁啓超對國家主義的興趣也結合了他對世界秩序的思考。他更樂意將視野落在建設近世國家之上,並將「行我民族主義」視為對抗西方列強瓜分的唯一途徑,這也就與著眼未來人類大同,主張廢除國家的康有為產生了分歧。[9]相比之前以國家為中心的討論,瑞貝卡·卡爾(Rebecca Karl)將關注點轉移到在更廣大的亞非世界舞台上,由反抗帝國主義而構成的現代性政治與文化空間。從這個視角出發,她對梁啓超的興趣便集中在對具有政治能動性的人的建構上。[10]相比中國研究者們,瑞貝卡更樂意在「亞洲」這個「去中心」「非國家沙文主義」的範疇下來闡釋革命。瑞貝卡構建的「亞洲」不僅為中國及越南、菲律賓、印度等國家的革命者提供政治避難、知識交流的空間,更在這個歷史進程中,形成一個無須依託國家,具有「政治潛力」的獨立文化空間,「提醒」著梁啓超等中國激進知識分子們,應當超脫「狹隘的民族主義」,在全球空間中思考中國的現代性意義。[11] 在瑞貝卡的分析中,19世紀末中國民族主義話語對亞洲的發現,是要將民族從「國家定義的空間裡」剝離出去。[12]對瑞貝卡而言,民族主義的解放話語與國家主義並不是同構的。她敏銳地通過對蓋爾納(Ernest Gellner)和巴里巴(Etienne Balibar)有關民族主義理論的討論發現,國家對民族主義的宰制是一種「更霸道、更獨裁」的形式。透過國家主義敘述的民族遭受帝國主義、殖民主義壓迫,更像是一種「國家引導下的敘述專治」。[13]在這裡,瑞貝卡部分贊同了杜贊奇對民族國家目的論話語霸佔的歷史敘述的批判。她認為民族-國家的敘述並非唯一的普遍敘事。[14]然而,與杜贊奇提出的通過恢復地方史的方式來「拯救歷史」的路徑不同,瑞貝卡將眼光轉向了世界,試圖將民族主義的興起描述為一種超越國家的,跨區域知識與政治經驗的「堆積」。[15] 瑞貝卡的研究讓我們注意到中國國家/民族主義論述的世界面向。在她看來,國家為現代性的歷史蒙上了一層尷尬的烏雲。因此,在對梁啓超等知識分子的論述中,她希望越過國家,塑造一個個人與世界的共時性想象。她強調,「中國獨特的民族主義必須被視為嵌入全球普遍歷史問題的一個部分」,[16]否則,便可能犯中國例外論的毛病,消解國家/民族主義背後反帝的政治動力,並將其替換成一個純粹、排他,且具有擴張主義可能的民族中心主義霸權意識,或者也可能落入西方中心主義的陷阱,將中國國家/民族主義的生成歷史,理解為一個對既定西方民族主義的簡單複製。瑞貝卡的擔憂當然並非空穴來風。20世紀民族主義內涵的種族主義、文明論色彩,將全球許多地方的民族建國運動都最終推向擴張霸權的道路。20世紀初期,梁啓超等在日本的中國進步知識分子便目睹了興亞論向擴張主義的轉變。而在20世紀中期,以民族主義、去殖民化、反帝為政治動力開啓獨立建國運動的諸多亞非國家,也都在獨立之後不久,出現不同程度的種族暴力、排外主義,以及區域性的軍事政治擴張。擴張主義、霸權主義彷彿是現代性的詛咒,困擾著幾乎所有的國家。 就本文將涉及的內容而言,瑞貝卡提供的世界視角能夠更好地幫助我們在一個更加動態、豐富的情境下,解讀梁啓超對國家主義以及相關的民族主義、民族帝國主義概念的認識。但是,其論述背後的無政府主義目的論色彩多少阻礙了其研究試圖展現的民族主義「全球普遍歷史」的野心。實際上,如果我們引入共同體政治思考的框架,就能看到作為反抗帝國主義的現代政治思想行動,國家/民族主義並不必然導向擴張主義、霸權競爭與排他的秩序觀念。國家也可以成為通往更大的共同體秩序的必要途徑。在這個問題上,阿吉茲·阿罕默德(Aijaz Ahmad)提供了一個更具說服力的准則。他強調,社會主義為衡量民族主義立場提供了一個關鍵的准則。與英語世界的許多討論不同,阿吉茲明確將「進步的、革命的民族主義」單列出來,強調這種民族主義及其國家建設才是反抗帝國主義最有可能的載體。[17]這個極具列寧主義色彩的論述帶出了國家/民族主義討論背後重要的歷史唯物主義問題。瑞貝卡著力體現的全球「共時性」,其基本事實是全球社會經濟發展的極度不平衡,帝國主義的基本表現恰是工業資本主義國家,在這種不平衡格局下,進行全球擴張,並加固這種不平等格局的政治行動。幻想通過自覺,但無組織個人的思想聯合,打破帝國主義的限制,無疑是那些拋棄了馬克思主義政治經濟學內核的「英美學院派文學理論家」們,發出的一種「時髦的……信口開河」。[18]這種現象本身,就是帝國主義在20世紀末期取得「全球性勝利」的文化結果。[19] 阿吉茲指出,無論是在19世紀還是在20世紀末期,「第三世界」面臨的壓力基本未變。發達資本主義不但擁有絕對的生產力霸權,也擁有「絕對權力」。寄生於強國家的資本主義一方面在延續著19世紀資本主義全球急速擴張時代對殖民地與半殖民地的壓迫,另一方面,也在「發達國家內部」通過後結構主義與「西方馬克思主義」哲學消解馬克思主義以及「一切相信勞工階級歷史使命的觀念」的合法性。[20]同時,20世紀80年代之後,在第三世界內部那些由民族解放戰爭建立的國家中,革命的潛能逐漸被消解,那些被「民族資產階級牢牢控制的國家」開始被全球性的資本主義結構加速同化。[21]這也進一步取消了第三世界民族/國家獨立運動的進步性政治潛力。實際上,那種令瑞貝卡感到憂心忡忡的民族/國家主義,正是這種剔除了社會主義的,由民族資產階級壟斷的政治意識。在此基礎上建構的國家本質上與帝國主義的霸權是同構的。 因此,阿吉茲強調,第三世界民族主義並不必然是帝國主義的對立面,但這也並不意味著對第三世界民族主義歷史的徹底否定。因為,在20世紀第三世界民族主義反帝國家建設的現代化歷史進程中,在亞非拉三個大陸上都不約而同地出現了對建設社會主義強國家的追求。在阿吉茲看來,這是第三世界民族主義運動內部蘊含的革命潛能。[22]毫無疑問,在這個歷史進程中,社會主義需要同帝國主義以及資產階級民族運動,乃至本民族內更為傳統的社會力量進行多線鬥爭,這也是第三世界現代化的共同經驗。 那麼,為什麼在全球性的反殖民、反帝國主義鬥爭中,社會主義在中國得以生根發芽,並將中國的國家/民族主義認識,導向了一個既能包含建設強國家、社會整合任務,也能包含謀求主權平等、世界團結理想的新方向?本文認為,梁啓超作為一個過渡性人物,為我們理解這個問題提供了有價值的視角。梁啓超對國家問題的思考,及其對伯倫知理國家主義的認識,都建立在19世紀末20世紀初的政治地理空間巨大震蕩的時代背景之下。這種政治地理空間震蕩所帶來的影響是全球性的。我們可以將這種震蕩視為資本主義現代世界體系形成進程中的思想現象。認識這種震蕩的著眼點,則是霸權者統治的願望和被壓迫者反抗的願望這兩個基本動能。這組動能之間產生的張力與衝突,為我們理解梁啓超思考中國的命運提供了基本前提。統治與反抗這組關係的產生及其運動,與各自依託的政治主體所處的社會經濟環境密不可分;同時,統治與反抗的行動本身,又會反過來對其依託的政治主體產生形塑作用。在這個動態過程中,政治主體可以擴大,也可能崩解;既會產生退化,也可能走向昇華。因此,有必要將地緣政治的維度納入理解梁啓超國家思想,以及對「1903年轉型」的分析裡。我們可以看到,梁啓超在1899年—1903年期間對國家的思考,結合了他與《清議報》對更大政治空間中,不同共同體在面臨民族帝國主義全球擴張時表現出的張力的關心。在這一時期,來自非洲的布爾戰爭與來自亞洲的美菲戰爭均進入梁啓超的視野。這種包含了不同政治共同體相互之間張力的「二十世紀」秩序觀,同康有為等晚清知識分子表現出的中國中心主義、種族等級觀念具有一定差異,並與之後早期共產黨人的民族獨立、亞非團結認識產生了思想上的共鳴。 2.權力勢能差異與廣域空間中的合作 亞非世界對廣域空間共同體建設的認識,與殖民地半殖民地國家謀求民族獨立與全球新秩序的理想密不可分。1970年6月19日,在會見索馬里政府代表團時,毛澤東首次在全球政治空間的概念上,明確將中國認定為亞非拉第三世界的一部分。中國與亞非拉廣域空間的關聯,既為中國現代的國家自我認知提供了坐標系,也為中國想象全球秩序奠定了基礎。毛澤東提到,「我們把自己算作第三世界的。現在報紙上經常吹美國、蘇聯、中國叫做大三角,我就不承認。他們去搞他們的大三角、大四角、大兩角好了。我們另外一個三角,叫做亞、非、拉。」毛澤東將亞非拉「三角」與「報紙上經常吹」的那種,以大國為核心的地緣政治平衡秩序觀區別開來;認為前者是「想控制人家的國家」,在以他們為中心的秩序體系下推動的,有限的,大國權力平衡意義上的「平等」「自由」;而後者在亞非拉聯合基礎上形成的大空間秩序,則是在前者構成霸權的全球秩序中,被壓迫者謀求平等、自由,並達成自我解放的重要途徑。[23] 這種以大陸,而非僅以大國為單位,構想全球地緣平衡,並在此基礎上謀求主權平等與國際關係民主化的視角極具想象力,且與在西方歷史傳統中形成的霸權中心主義秩序觀截然不同。它並不否認大國在既有國際體系中的重要作用,但同時強調廣域空間合作對制約大國霸權,保障小國主權平等,促進全球和平發展的關鍵意義。以亞非、亞非拉團結為重心,結合傳統的國家間雙邊外交,共同構成了中華人民共和國成立以來外交實踐的重心。時至今日,這種建立在亞非拉大陸廣域空間合作基礎上的地緣平衡思想仍舊佔據重要位置。在2023年中國政府提出的全球安全倡議中,這種廣域空間合作觀念便充分體現在強調大國多邊協調,建設跨合作機制、衝突調解機制,積極支持國際組織與非洲聯盟等次區域組織等諸多方面,強調了跨域合作機制建設、大國協調、國際組織與衝突調解機制、非洲聯盟等次區域組織,表現為維護各國「主權平等」,促進國際社會實現「真正的多邊主義」,實現「集體安全、永久和平」,推動「各國權利平等、規則平等、機會平等」時的重要作用。[24]在全球安全倡議提出後不久,伊朗、沙特阿拉伯在北京舉行對話,並達成協議,宣佈恢復外交關係,並展開各領域合作。從談判現場傳出的新聞照片中,可以看到三方會談的桌子被整齊地擺成了一個等邊三角形,三方代表各執一邊。這一頗具象徵意義的場景從視覺上便與傳統大國主導下的雙邊會談區別開來,頗能讓人聯想到毛澤東在廣域空間合作角度上對新型「三角」多邊關係的構想。 對廣域空間的討論很容易將我們帶回19世紀歐洲國家融合、民族對抗以及殖民地衝突的歷史中。對歐洲而言,19世紀的「全球」意義在於,在歐洲政治歷史中誕生的國家秩序,以及對於國家利益的競爭,開始加速超越歐洲的地理邊界。也正是在這一時刻,越來越多的歐洲學者開始將地理空間與人類政治活動連接起來思考。隨著1897年拉采爾(Friedrich Ratzel)《政治地理學》(Politische Geographie)的出版,國家的地理擴張被置於一個全球性的生命普遍規律之中。國家作為一種由人構成的「有機體」,需要擁有足夠的「生存空間」(Lebensraum)才能實現生存與發展的基本要求。在此之前,諸如英國的帝國辯護人們,僅僅依託宗教性的道德敘述來解釋帝國擴張、統治、延續的理由,或將擴張的必然性歸結到諸如特定人種、文明、民族、國家優越性等一些充滿特殊性的元素上。[25]相比之下,德國以及之後的歐洲擴張主義理論家們,則將國家的霸權擴張,以及由此引起的競爭,合理化為一種普遍的生存准則。[26] 「政治地理學」為我們理解國家行為提供了一個新鮮的視角。在政治地理學框架下,國家「有機體」與其「生存空間」之間不再是簡單的靜態關係,而是兩者在歷史進程中不斷地相互塑造。因此,我們一方面可以將19世紀歐洲工業化強國在全球範圍內的擴張看作國家在各類空間中的權力投射,同時也可以將這個進程理解為西方列強在由擴張營造出的全球空間中,自身國家政治、社會、思想、文化不斷被形塑的過程。在拉采爾的論述中,這種空間對「有機體」的塑造作用,被表述為生存條件的變化對生命本身有機發展產生的刺激性、引導性與結構性的作用。[27]引入了權力的空間就不再是簡單的自然地理空間,而變成包含了社會生產組織方式以及由此形成的權力分配不均等的政治空間。為了體現這種不平等狀態,我們不妨想象在政治地理空間中,存在著權力的勢能差異。權力勢能差異的大小,直接影響了在競爭過程中,不同國家、社群、團體,甚至個人的策略選擇。在國際關係中,對於身處低勢能地位的地區、國家、群體而言,廣域的合作與團結,恰是阻攔強勢能傾瀉,完成自保的唯一可能方式。這也就意味著,在討論「有機體」在「生存空間」中的競爭策略時,單一的國家可能並不是唯一可能的競爭單位。我們也有必要將「有機體」的合作、共生、互助現象,作為「有機體」能動的生存策略納入討論。 在引入權力勢能和「有機體」能動反映的維度之後,我們還可理解為什麼空間對人類演化的形塑作用不能被簡單地解讀為地理決定論。因為,這種機械邏輯無法真正解釋拉采爾所關心的核心問題,即歐洲面向全球空間的「權力投射」。拉采爾將國家視為人類演化的重要工具之一。它在人類自然的交通、競爭過程中,由群體、聚落、村邦逐漸演化而來。在這一過程中,分散聚落、小民族的聚合構成國家。國家不但能在其內部平衡民族差異,達成政治的統一,而且能透過其擴張,最終導向人類人種的統一。[28]這種擴張既通過緩慢的貿易交通,也通過高效的戰爭完成。拉采爾構想的人類統一便是在這個擴張過程中人口的混合、消亡與凝聚的有機過程。同時,人的意志在這一過程中並不缺位。他強調,在擴張帶來的不可避免的融合過程中,成熟民族在內部凝聚力尚未足夠強大的情形下,吸納異族進入國家「有機體」內部存在著相當的危險。因此,作為德意志人的拉采爾強調,必須不斷增強德意志的國家機構,以及德意志民族的能力,才能保障在這個擴張進程中,作為有色人種的「異族」與作為尚未具有「純粹德意志特徵」的斯拉夫人、丹麥人、法蘭西人能夠更穩定地融入德意志民族。[29] 在拉采爾等20世紀歐美地緣政治學者的論述中,經濟佔據著主導地位。然而,這並不能被簡單理解為機械的經濟決定論。經濟空間的擴張被視為民族「生存空間」的重要保障,而隨著經濟空間的擴張,民族國家也在這個進程中完成整合。「國旗跟隨貿易」形象地描述了這種相互塑造的關係。[30]同樣,除了拉采爾之外,諸如英國的麥金德(Halford Mackinder),瑞典的契倫(Rudolf

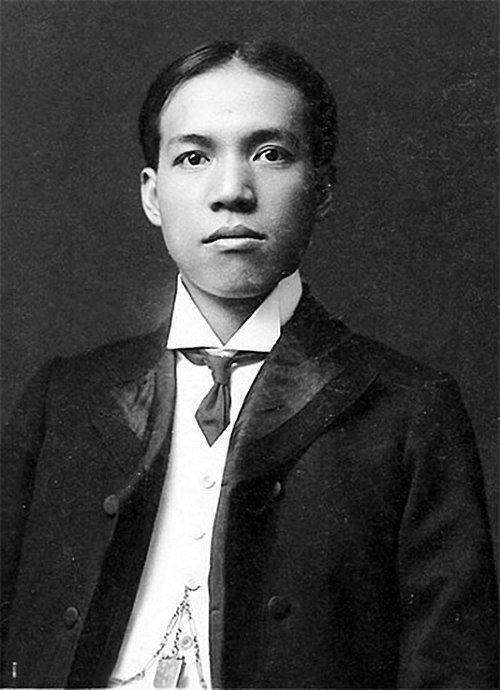

Read more