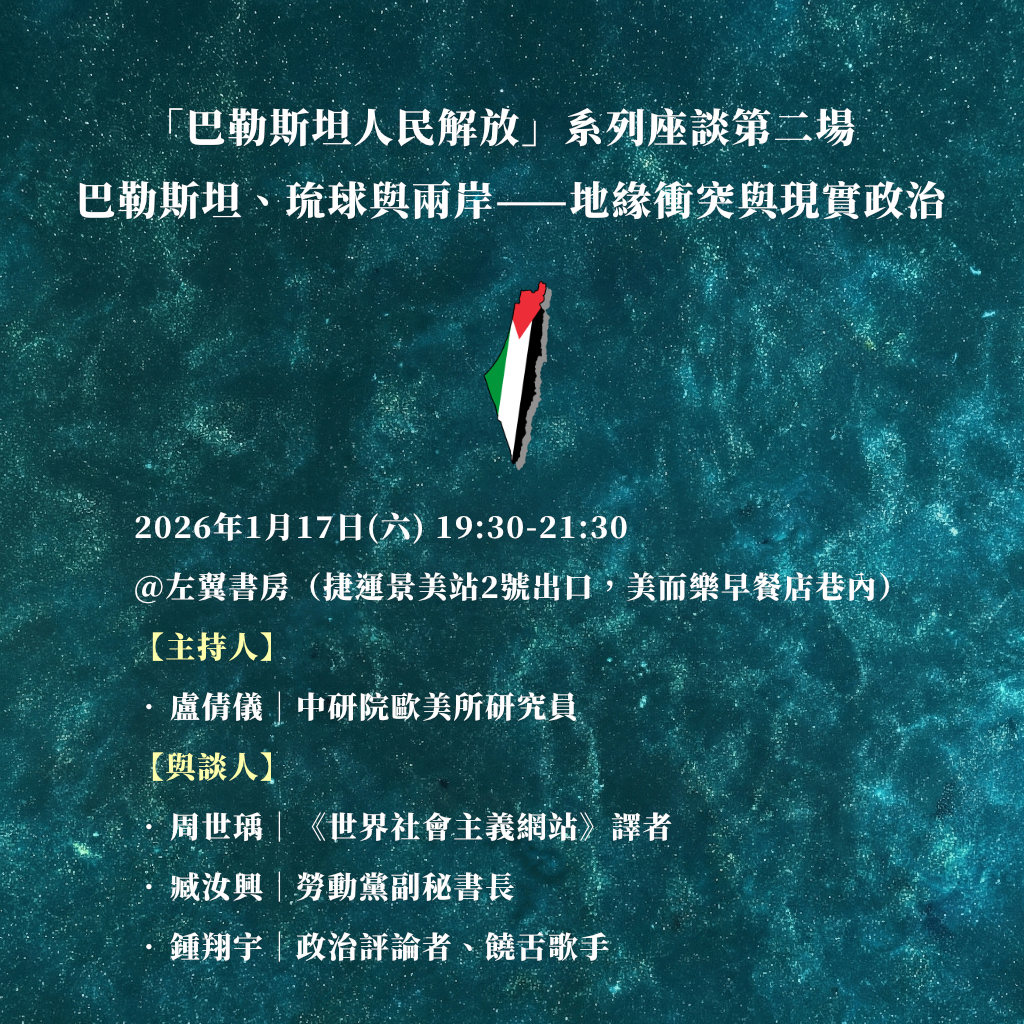

*編按:本文為鍾喬臉書分享之文,新國際獲作者授權轉載。詩人鍾喬紀錄了其與安海正一家的情誼,並推介其新書《茉莉樹下:加薩回憶錄》。藉著引用安海正之詩句,展現邊陲世界抵抗霸權的精神。面對家園被毀的哀慟,他以「悲喜如一」的哲思體現穆斯林悲天憫人的襟懷。 我邀 Hazem 與 Amel 夫妻和孩子,這個星期來訪;也想和他談談,他今年將在<時報出版公司>印行的第一本中文新書:【茉莉樹下:加薩回憶錄】裡的種種生命記憶與巴勒斯坦論述。 他是我在台灣唯一認識的加薩學者,學識淵博外,犀利的批判性論述,亦含深切的反思與深刻的詩意,常帶給我內在另類的召喚,並從隻字片語中體現他的決然與反抗。 而後,便會想起去歲在西門町2號出口,聲援巴勒斯坦的集結中,他女兒的登台朗讀自己寫的抗議聲明;一旁的弟弟多麼勇氣的雙手舉起抗議的牌子!薩一家人,茉莉樹下的精神,就是邊陲世界抵抗霸權的召喚! 於是,當我向他提及,我相信知識轉化為力量時,將對你被轟炸滅絕的家園,帶來未來的正義;或許,也將體會到弘一大師所言:悲欣交集的深切。 他會在回覆訊息時,向我說:無論誰探索生命的真實,悲傷和快樂都將如出一轍(Whoever explores the reality of life, sadness and happiness will be alike)。 我總感受到這是穆斯林的一種悲天憫人,與世界其他受難者同在的襟懷!前幾天,他寄來一首歌,是加薩一位歌手唱的流離失所之歌;一如在廢墟中譜出的殘酷詩行! 我想向他說些慰藉的話;但,我沉默了!來聆聽加薩歌手 Ma Drina

孫賀︱何以解怨:一個「前陸生」的「後陆生」體悟

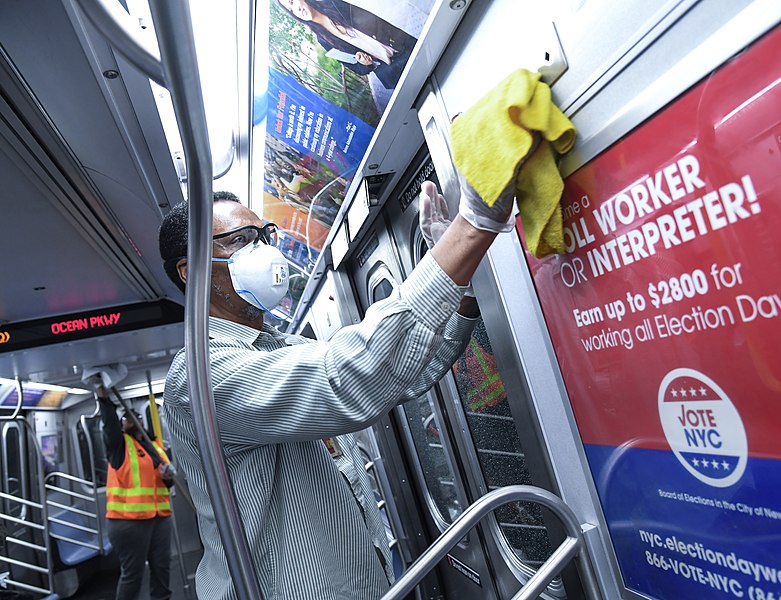

【編按】今年年初新冠病毒發生後,在臺求學與工作的陸港澳學生和博士後研究員,以及過年回鄉省親的大陸配偶立即面臨,因為防疫特殊處置而無法返臺、或被迫滯留第三地的窘境。同時,也有在大陸工作的台商和台商因此無法返回工作崗位,甚至在兩岸對奕的緊張態勢中蒙受不必要的指摘。雖然疫情尚未過去,防疫的邊界管制亦未消除,但相關措施已然對他們造成傷害,也讓兩岸關係的前景蒙上一層陰影。尤其4月9日中國大陸教育部宣佈暫停陸生來台升學就學的試點工作,不僅加劇兩岸關係的惡化,更實質地影響了「陸生」的權益,乃至未來兩岸高教的地景。是故,《文化研究》學刊、交通大學社會與文化研究所、文化研究國際中心舉辦了「新冠肺炎下的兩岸移動」論壇,並希望藉著舉辦一系列的文章,向受到影響的朋友們表示關心和致意,並且展開對「陸生」、「陸配」以及其他兩岸身份的討論。同時,我們也希望透過不同視角的觀察,思考兩岸移動的未來。孫賀曾於交通大學社會與文化研究所就讀。本文原刊於2020年5月16日《文化研究》學刊網頁,感謝《文化研究》學刊與孫賀授權轉載。

Read more