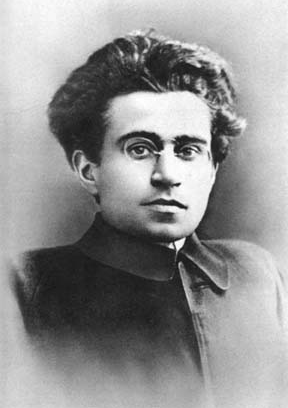

對於以擅長發明概念著稱的葛蘭西來說,「陣地戰」與其說是一個概念,不如說是一種話語。它用隱喻來描述對象,也就是說,用戰爭形式來比喻政治鬥爭形式,因而還只是一種「描述性的理論」[1],具有「前概念的」性質。但正如米歇爾·福柯所說,對這種話語的分析也可以在「前概念的層次上,涉及概念在其中得以共存的場域和該場域所遵循的規則」。在像葛蘭西所夢想的那樣成為一種政治實踐的戰略之前,「陣地戰」首先作為話語實踐的「策略」發揮著功能。

Read more

思想的、戰鬥的、另類的,推動社會理論與實踐的辯證發展,解釋世界,改變世界。

對於以擅長發明概念著稱的葛蘭西來說,「陣地戰」與其說是一個概念,不如說是一種話語。它用隱喻來描述對象,也就是說,用戰爭形式來比喻政治鬥爭形式,因而還只是一種「描述性的理論」[1],具有「前概念的」性質。但正如米歇爾·福柯所說,對這種話語的分析也可以在「前概念的層次上,涉及概念在其中得以共存的場域和該場域所遵循的規則」。在像葛蘭西所夢想的那樣成為一種政治實踐的戰略之前,「陣地戰」首先作為話語實踐的「策略」發揮著功能。

Read more

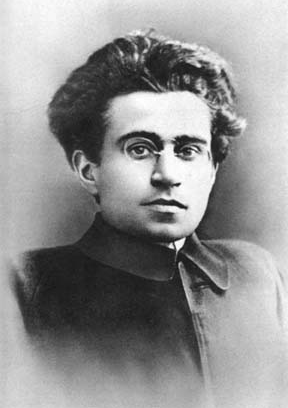

在這篇文章中,齊澤克嘗試通過多個維度來展現杰姆遜(台譯:詹明信,為尊重譯者下統一稱為杰姆遜)的思想取向和理論貢獻,表達了他對這位同路人的深切懷念與崇高敬意。從杰姆遜對「認知圖繪」缺失的抵抗,到對「二元邏輯」和「陰謀論」的深刻剖析;從他對「另類現代性」的批判,到對共產主義和社會對抗的獨特理解;再到他通過拉康解讀馬克思、將神學觀念引入馬克思主義分析等。可以說,杰姆遜始終保持著對資本主義世界的敏銳洞察和深刻反思,其中的深刻性和複雜性是那些簡單化的身體理論、身份政治所缺乏的。

Read more

本文由法國巴黎第八大學哲學系榮譽退休教授、前成功大學玉山學者布洛薩所撰,譯者為韓旻奇(巴黎第八大學哲學博士)。原文發表於 28/07/24 法國喜樂姑丈村(Silcuzin)2024 夏日大學。

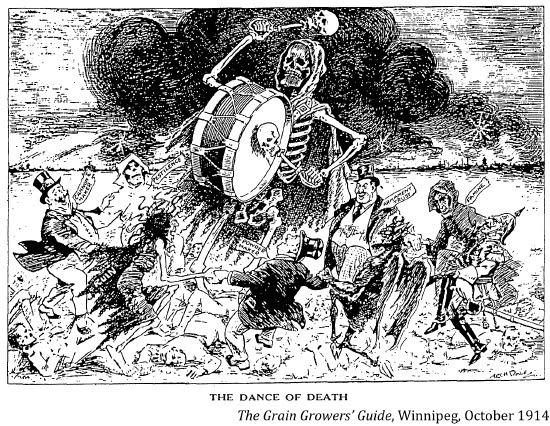

布洛薩引用了克拉克的著作《夢遊者》探討當前局勢與一戰爆發的相似性。克拉克的書描述了一戰的複雜背景和決策者的無力感,指出各國的利己行為最終導致了全面戰爭。布洛薩認為,當前的國際局勢,特別是在南中國海、台灣問題上,和1914年賽拉耶佛危機時期非常相似,主要國家之間的競爭可能再次引發大規模衝突。他強調,當今世界的各方勢力在面對彼此的軍事行動時,無法避免陷入軍備競賽和「安全兩難」的惡性循環,最終使局勢升溫。

Read more

今年7月,趙剛教授出版了《主體狀態——雜文散論於歷史、文學與社會理論之間》一書,書中彙集了他多年來的學術與思想歷程。在書中,作者認為:真正的普世性應在多方文明對話中誕生,而非西方霸權的產物。書中探討了中國崛起背景下的知識責任,以及如何重新認識中國和第三世界,為學術與政治上的反思提供了深刻的見解。

Read more

陳映真在1980年代圍繞「民眾」問題的系統思考,可以視作一場認識論斷裂。以「民眾」這一概念為核心,陳映真建立起了一套全新的左翼思想話語,從1960年代青年時期的左翼理想主義邁入科學的歷史唯物主義分析。從關注第三世界的問題到投身於民眾的文化實踐,陳映真打通文學、科學與政治這三個領域之間的聯繫,構建了一個整體性的歷史分析。

Read more

80年代以來,中國在社會主義體制之下,歷經不斷的改革,發展為工業大國,並在全球資本主義危機持續深化的背景下,展現出別樣的生命力,為社會主義注入了新內容。但是,對於什麼是社會主義、如何實現社會主義,各界又一直存在激烈爭論。為了回應這些問題,李陀將中國社會主義革命、建設和改革的歷史放在世界社會主義運動史的視野下進行思考。

Read more

本文由微信公眾號「保馬」授權轉載,該文為上海大學中文系教授蔡翔老師新著《1980年代:小說六記》導論。文章指出,1980年代是充滿變革與轉型的時代,其顯著特點便是「退後一步」。這一「退後」並非簡單的倒退,而是對過往激進政治實驗的審慎反思,從而確立了「改革」的基調。貧窮成為改革的驅動力,確保了前進方向指向未來而非沈溺於過往。西方的影響與本土的覺醒交織,引發了文學領域從社會現代化向人的現代化的轉變。1980年代,作為過渡的時代,其斷裂與創造性並存,為後來的時代提供了多元選擇的可能。儘管市場成為後續衝突的核心,但1980年代仍是我們的「來處」,其中「小我」的崛起標誌著歷史「大變局」的開啟。回望這一時代,我們不難發現其深遠的歷史意義與影響。

Read more

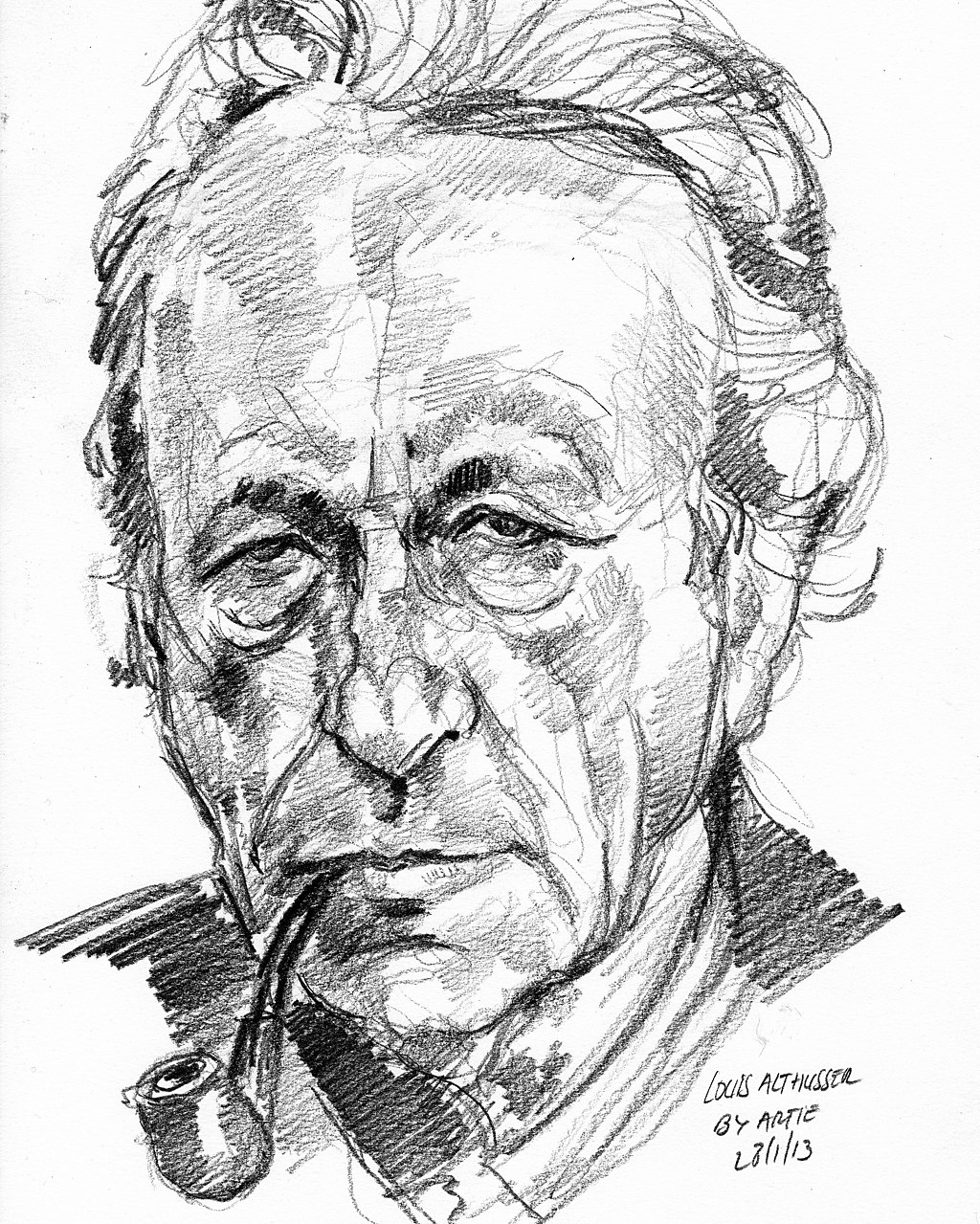

【編者按】阿蘭·巴迪歐認為,20世紀法國馬克思主義的理論形勢表現為三種類型馬克思主義的混合:基要馬克思主義、總體馬克思主義和類比馬克思主義。阿爾都塞作品的理論價值在於為我們指出了「庸俗馬克思主義」如何借用馬克思主義的話語,以「消除差異」的方式建立自身的理論場域。巴迪歐認為,阿爾都塞通過重新賦予歷史唯物主義和辯證唯物主義的重要性從而強調馬克思主義所具有的科學性。從阿爾都塞所處的理論與政治形勢出發,巴迪歐對阿爾都塞的著作所具有的理論價值進行思考,並試圖分析阿爾都塞的理論干預從哪些方面進行。

Read more

【譯者按】本文刊於《新左評論》(New Left Review)2024年5月號(145期)。作者之一的哈特(Michael Hardt)為杜克大學比較文學教授,2000年曾與義大利學者奈格里(Antonio Negri)合寫《帝國》一書。另一位作者梅札朵拉(Sandro Mezzadra)是義大利波隆納大學政治與社會科學系教授,其研究範疇為後殖民理論、難民及國土疆界所產生的暴力等議題,曾被邀請來台灣交通大學及中山大學演講。在〈全球戰爭體系〉這篇文章中,哈特和梅札朵拉提出「全球戰爭體系」(Global War Regime)的概念來理解當前發生的戰爭,由於日常經濟生活和社會領域的軍事化,我們的日常生活跟戰爭變得無法分割。對於逐漸形成的「戰爭體系」,兩位學者提出了一種策略:「當逃兵」(Desertion),原本是軍事術語,指的是軍人逃離其職責、擅離職守,但在這裡的語境是對整個全球戰爭體系不服從、不履行某些義務。

除此以外,文章中提到的「陣營主義」也有一定的啟發性,很多時候我們對戰爭的理解很容易陷入簡化的邏輯:將政治領域化約為敵我分明、非此即彼的兩個陣營。即使對以色列感到不滿,但作為國際主義者也不應該盲目地支持伊朗或其盟友,而是將巴勒斯坦團結與其他運動連結(例如提倡女性解放的Woman, Life, Freedom)。正如兩位學者提醒,反抗戰爭體系的鬥爭,不僅要阻止當前發生的一系列戰爭,也必須實現更廣泛的社會變革。

原文出自:A Global War Regime,譯文由孫訥翻譯,盧倩儀校對。

Read more【編按】奈格里(Antonio Negri)於12月16日逝世,他與哈特(Michael Hardt)合著的Empire到Multitude,乃至近年的Commonwealth和Assembly等書,成為21世紀之後思考反抗資本主義政治很重要的參考。本文〈作為批判的共產主義〉轉載自保馬,由王行坤老師翻譯,原文是哈特、奈格里《狄俄尼索斯的勞動:對國家-形式的批判》(Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form)的第一章,譯者王行坤,全書由西北大學出版社出版。這篇文章對「國家-形式」提出有力的批判,其思考源於1960年代以後,許多西方馬克思主義者將馬克思主義等同於生產主義,逐漸放棄馬克思主義的生產範式,不再將勞動作為其分析批判的核心範疇。但隨著80年代新自由主義的興起,勞動者的工作處境持續惡化,勞動和工作問題又走向前台,成為不容忽視的現實問題。奈格里讓兩條思想脈絡(從馬基雅維利和斯賓諾莎到馬克思;從尼采到海德格、福柯和德勒茲)在文中相互激盪,對國家-形式做出了有力的批判。

Read more