*編按:本文為鍾喬臉書分享之文,新國際獲作者授權轉載。詩人鍾喬紀錄了其與安海正一家的情誼,並推介其新書《茉莉樹下:加薩回憶錄》。藉著引用安海正之詩句,展現邊陲世界抵抗霸權的精神。面對家園被毀的哀慟,他以「悲喜如一」的哲思體現穆斯林悲天憫人的襟懷。 我邀 Hazem 與 Amel 夫妻和孩子,這個星期來訪;也想和他談談,他今年將在<時報出版公司>印行的第一本中文新書:【茉莉樹下:加薩回憶錄】裡的種種生命記憶與巴勒斯坦論述。 他是我在台灣唯一認識的加薩學者,學識淵博外,犀利的批判性論述,亦含深切的反思與深刻的詩意,常帶給我內在另類的召喚,並從隻字片語中體現他的決然與反抗。 而後,便會想起去歲在西門町2號出口,聲援巴勒斯坦的集結中,他女兒的登台朗讀自己寫的抗議聲明;一旁的弟弟多麼勇氣的雙手舉起抗議的牌子!薩一家人,茉莉樹下的精神,就是邊陲世界抵抗霸權的召喚! 於是,當我向他提及,我相信知識轉化為力量時,將對你被轟炸滅絕的家園,帶來未來的正義;或許,也將體會到弘一大師所言:悲欣交集的深切。 他會在回覆訊息時,向我說:無論誰探索生命的真實,悲傷和快樂都將如出一轍(Whoever explores the reality of life, sadness and happiness will be alike)。 我總感受到這是穆斯林的一種悲天憫人,與世界其他受難者同在的襟懷!前幾天,他寄來一首歌,是加薩一位歌手唱的流離失所之歌;一如在廢墟中譜出的殘酷詩行! 我想向他說些慰藉的話;但,我沉默了!來聆聽加薩歌手 Ma Drina

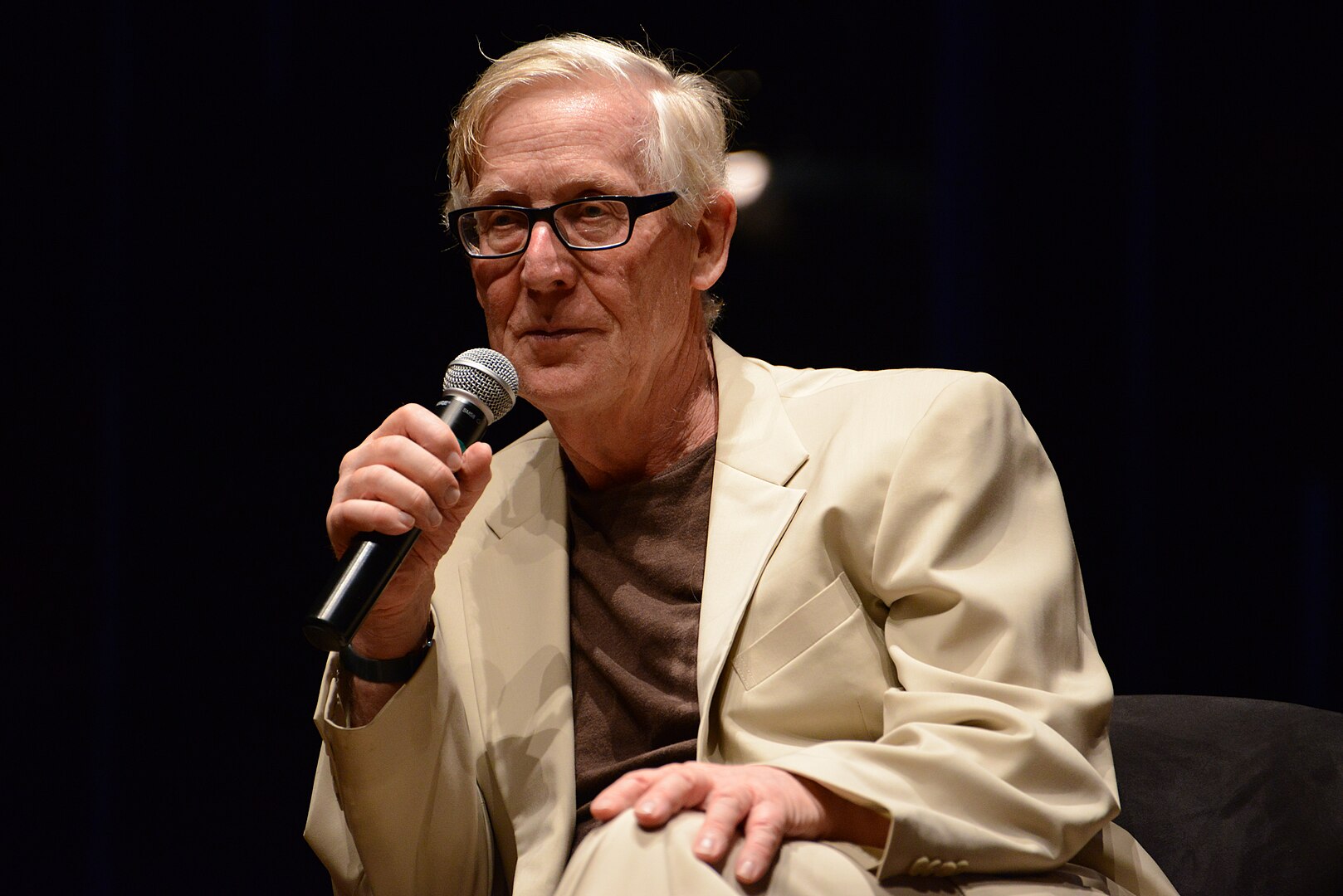

佩里·安德森 | 文明的標準與國際法——在華東師範大學的演講

本文原刊於華東師範大學學報(哲學社會科學版),新國際獲授權轉載。 摘要:國際法歷史始於 16 世紀 30 年代西班牙神學家弗朗西斯科·德·維多利亞(Francisco de Vitoria)的著作,其探討了西班牙對美洲土地的佔有權,為西班牙帝國主義征服行為辯護,奠定了 「萬民法」的基石。其後,經過胡果·格勞秀斯(Hugo Grotius)、托馬斯·霍布斯(Thomas Hobbes)、約翰·洛克(John Locke)等人的不同角度的闡述,至 17 世紀末形成了歐洲帝國擴張的論證體系。1815 年維也納會議引入國家等級制度,「五強共治」 出現。1873 年後,文明成為劃分世界的標準,「文明的標準」 學說將國家分為文明、犯罪、半野蠻、衰老或低能等類別,不同類別國家待遇不同。如今國際法已全面制度化,但仍具歧視性,如美國等自由主義列強常違反國際法卻不受懲罰。總體而言,國際法雖有一些普遍適用內容(如外交豁免權),但從現實主義的角度看,既不國際也非法,其實質仍是意見或意識形態,是強大權力工具。芬蘭學者馬爾蒂·科斯肯尼米認為國際法是葛蘭西意義上的霸權技術,可被挪用和顛覆。對於國際法,捍衛者認為有勝於無,批評者則認為其是惡偽裝成善的工具。 • 佩里·安德森,英國當代史學家、思想家和活動家,曾任教於美國加州大學伯克利分校,並為《新左派評論》(New Left Review)雜誌的編輯。本文譯者丁雄飛,澎湃新聞記者 • 本文發表於《華東師範大學學報(哲學社會科學版)》2025年第2期 #「文明的標準與國際法」筆談 欄目 我今天要討論的主題是「國際法」(international law)。國際法這一觀念幾乎被當今世界上的每一個政府在其官方話語中援引,同時也頻繁出現在媒體中,並廣泛為公眾輿論所接受,儘管人們對它的解讀各不相同。然而,如果我們想要理解這個概念,就必須首先回顧它的歷史。與大學里研究的許多其他學科——社會學、文學、經濟學、地理學一樣,法律也有歷史,而瞭解其歷史,是理解法律作為理論體系性質的前提。這一點對於國際法這個分支領域或許尤其重要。因此,我將從討論它的歷史開始,然後探討它作為一種理論的特徵。 想要確定國際法的起源,我們必須回到16世紀,更確切地說是16世紀30年代。正是在那個時候,國際法的歷史開始了,開始於西班牙神學家弗朗西斯科·德·維多利亞(Francisco de Vitoria)的著作。維多利亞的關注點並非歐洲各國之間的關係,而是歐洲人——當然首先是西班牙人——與新發現的美洲原住民之間的關係。維多利亞問道:西班牙憑藉什麼權利最近佔有了西半球的大部分地區?是因為這些土地無人居住?還是因為教皇將它們劃歸西班牙?抑或是因為西班牙有責任讓異教徒皈依基督教,即便在必要時訴諸武力?維多利亞否定了所有這些征服新大陸的理由。那這是否意味著征服行為違反了「萬民法」(law of nations)?並非如此。因為當西班牙人抵達這些土地時,美洲的野蠻居民已經違反了萬民法的一個基本原則——普遍的「交往權」(ius communicandi)。這種「交往權」意味著什麼?它意味著在任何地方旅行的自由和買賣的自由,換言之,即貿易的自由和說服的自由。所謂「說服」,即向西班牙人眼中的印度人,也就是印第安人,宣講基督教的真理。如果印第安人拒斥這些權利,西班牙人便有理由對他們發動報復性戰爭。如果印第安人持續作惡,他們將被視為背信棄義的敵人,可以被掠奪和奴役。因此,這些征服行為歸根結底是充分正當的。對於接下來兩百年里仍被稱為「萬民法」的這一體系,它的第一塊真正的基石便形成於對西班牙帝國主義的辯護。 百年後,今天被公認為國際法之父的荷蘭法學家胡果·格勞秀斯(Hugo Grotius)主張,歐洲人有權對任何他們認為習俗野蠻的民族發動戰爭,即使這些民族並未攻擊歐洲人,此乃對其逆反自然之罪的懲罰。這便是所謂的「劍權」(ius gladii)——懲罰權。格勞秀斯寫道:「國王及擁有與國王同等權力的人,不僅有權懲罰那些損害他們自身,或損害其臣民的行為,也有權懲罰那些雖與他們沒有特別關係,但對任何人來說都是嚴重違反自然法或萬民法的行為。」 不多久,托馬斯·霍布斯(Thomas

Read more