(本文獲作者授權轉載)

【作者按】在寒假期間收到蔡鈺淩老師的邀請寫一篇2024年東亞閱讀書目。當時答應下來了,沒想到開始構思的時候進入無限的自我反思與反問:「東海小城任教三年的我,為了適應新的教學環境、適應對我而言幾乎從未接觸過的中文系語境下的文學理論、美學理論教科書,以及瞭解因為所在專業的條件必須主動補課的古代文學、現當代文學與大陸中學語文課本篇目。這些為了和目前任教專業與學生們盡力‘搭橋’而讀的教材和相關書籍似乎才是我真實閱讀的書目。然而它們是否是邀稿方想像的閱讀書目?」鈺淩可能猜到我的猶豫,在她邀稿後不久,突然傳來一個訊息,告訴我音樂、戲劇都可以寫入書目,並告訴我戲劇作品、音樂作品本身就是文本(書目)。我很感謝她的提醒,雖然我不曾忘記,但是文學作為文本在文學專業研究氛圍比較重的語境當中,屬於文學形式之外的文本,確實不容易被視為文本。然而文學與其他形式的文化與藝術表現一樣,都是來源於人的思考和體驗,以及來源於社會生活/世界的文本,即便各種文本的形式自有美學性質與表現特點——這也是我在教學現場必須花一些時間和學生做溝通與一起思考的。

作者簡介

劉雅芳,台灣交通大學社會與文化研究所博士;上海大學文學院中國語言文學博士後;現任教於浙江海洋大學師範學院。關注的研究領域為當代文化研究、流行音樂文化研究與文藝研究。2015年起因深度訪查意外撞進小劇場,曾在上海、大邱、台北、釜山、濰坊等地參與多部劇場的製作與音樂執行。

(《拇指姑娘》)

米榭·塞荷 著,尉遲秀 譯,無境文化,2019

法國當代哲學家米榭・塞荷(Michel Serres)在他的小書《拇指姑娘》中探討在如今知識的載體不再只是學者/教師的身體、紙本書籍,而「知識」成為多數在網絡上輕易可查詢的資訊的時代,一種新的人類早已誕生,他稱之為「拇指姑娘」與「拇指少年」。米榭・塞荷認為「拇指姑娘和少年」有幾個特點(以下引用部分):

他們不再居住於相同的時間,而是活在另一種完全不同的歷史裡。

他們被媒體格式化,他們的專注力被成人播放的媒體細心摧毀。

這些孩子居住在虛擬之中。

他或她和父母的頭腦不再相同,他或她以不同的方式認識事物。

他或她以不同的方式書寫。

我在去年暑假偶然查詢到這本書,讀了之後共鳴和感觸很多,讓我反思了不少教學與知識工作的問題。與米榭・塞荷提到的現實場景類似,我常常覺得教學除了是把知識與研究轉化為教學對象可懂、可吸收、可轉化的材料,某方面我也在跟學生難以移開目光的手機(作為輕手可查資訊的載體)競爭他們的注意力。如果說「教學相長」是最好的教與學的狀態,那麼該如何面對不同的大腦、不同的歷史感之間的人對知識與感受的理解?當我提醒學生,你們在解讀詩詞、小說的時候不要只看作品裡的文字,要想想這個作者他是在什麼時間、什麼年歲狀態、有可能遇到什麼事情的情況下寫的、他的意圖有幾種可能,同時請你也反觀自己所身處的時代狀況……。他們和我想的歷史與認識時代的方式必然不同,而這些在我的教學與知識工作裡該如何面對?或許我們的「拇指姑娘與少年」不會如我這麼嚴肅與哀愁,他們拿起手機或筆電,把我的問題問向DeepSeek與豆包,他們能更大方地對程序問出他們的問題尋找知識方針與解答。如米榭・塞荷所說:「在這些技術質變的同時,身體也會變形,生與死、痛苦與療癒,職業,空間,居住條件(habitat),在世存有(être-au-monde)都在改變。」(見《拇指姑娘》)即便如此,我也仍是充滿疑惑,DeepSeek、豆包和其他相關程序是否會對手機與電腦前不同的你回答出不一樣的答案?或是它能代替你思考與回答一個貫穿人類歷史卻沒有人能回答得完滿的問題嗎?關於「我是誰?」

我的這一份東亞閱讀書目「小記」是同時帶著上述的思考與疑惑所展開的,書寫的方式比較像文本閱讀(包括觀看和聽覺)「筆記」,除了書籍也會討論到搖滾樂、電影與劇場。

一、「民歌五十」—崔健—「中國搖滾40年」

張釗維,臺北:滾石文化股份有限公司,2003

近期,台灣地區舉辦了《民歌五十》演唱會紀念1970年代台灣年輕人、大學生拿起吉他創作寫自己的歌、唱自己的歌的文化運動風潮。1970年代台灣民歌文化運動的「民歌」指的是受1960年代、1970年代當時美國流行歌曲排行榜中的以吉他彈唱創作的英語當現代民謠影響下的音樂表現,歌曲的內容除了表達愛情等情感,還有因當時社會與世界現實氛圍而創作富有人文與社會關懷意識的歌曲。外來的文化形式在一個地方傳播產生影響,本土的接受者開始思考創作、語言表現等落地轉化的問題,對於當時台灣地區的年輕人來說更有在文化冷戰與戒嚴體制當中尋找社會土壤、尋找文化縫隙進而發出聲音與想法的欲求。1970年代的「唱自己的歌」運動,乃至延續至80年代流行音樂文化產業中搖滾樂形式創作,再到90年代之後的搖滾樂團風潮,台灣流行音樂產業的創造性開展與「成熟」或各階段音樂性與詞語表達的轉變,似乎都不能忽略「與世界接觸」、社會條件與文化層面思維的轉化。例如,在1970年代讀大學時參與「唱自己的歌」民歌運動並在過程中組織民歌演唱會進到社會現場的民歌手楊祖珺曾這麼提過:「唱自己的歌」運動的出現是一種相應的社會、文化與思想條件下「年輕人反對文化霸權的一種文化實作」,也是「[當時]年輕人反對文化霸權的社群音樂」。(見《誰在那邊唱自己的歌:臺灣現代民歌運動史》)台灣民歌運動從20年起就有紀念演唱活動,乃至30年、40年等,主要參加的歌手是曾經參與70年代民歌運動與創作風潮的歌手,以及與此風潮關係相近或受此風潮影響的不同世代歌手。每次紀念演唱會舉辦,幾乎一票難求,參加者眾多。或許,40年時過境遷,「音樂」無改鬢毛衰,而此時因為70年代民歌而再聚集的音樂人與樂迷,是否能再想起當時在這股樸素的音樂創作風潮中的文化實作與社群精神?

來到中國大陸任教,慢慢認識一些大陸的不同年紀的朋友(他們年紀大概是50後到90後),當他們有的知道我的研究與台灣地區的70年代民歌與80年代的搖滾樂與流行音樂有關時,多數會情不自禁的告訴我他們多麼喜歡台灣的民歌、校園民歌與羅大佑、李宗盛的歌等等。我也多數會盡力回應,越聊越多的時候,與音樂相關的台灣地區70年代、80年代的文化社會情況、年輕人的關注,包括台灣地區戰後受美國主義冷戰文化影響的文化生態——這當中當然也包括美國音樂排行榜與美軍基地娛樂文化影響的熱門音樂與西洋民歌,以及一股左翼民歌的創作湧動,總是我比較難以用「文化翻譯」的方式詳細解說的。當然,這些解說再明白也取代不了他們對這些歌曲與歌手的深刻的喜愛。而70年代台灣民歌、80、90年代台灣流行音樂在中國大陸的流行與延續,是否也能串起一個社群性的聽覺感知與文化?

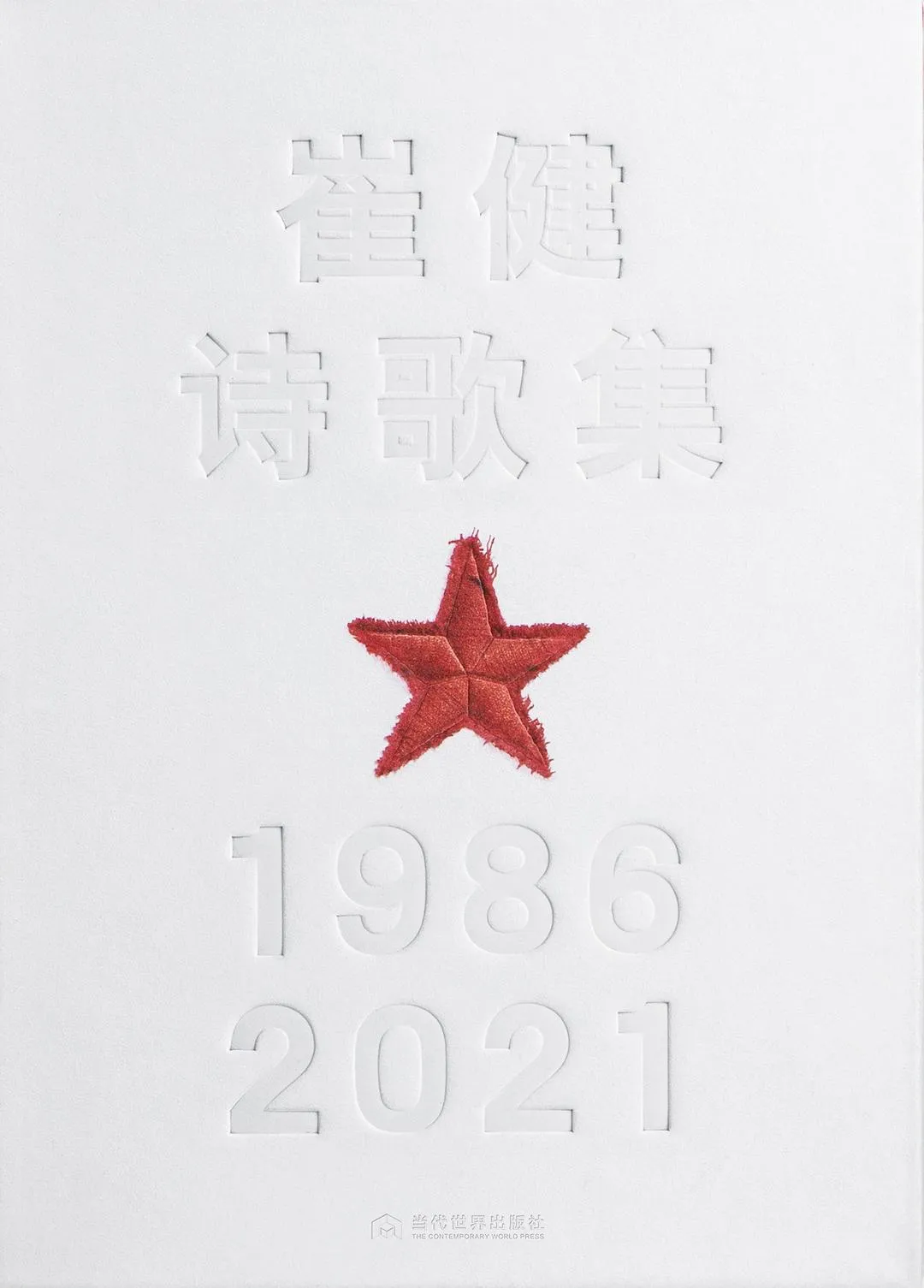

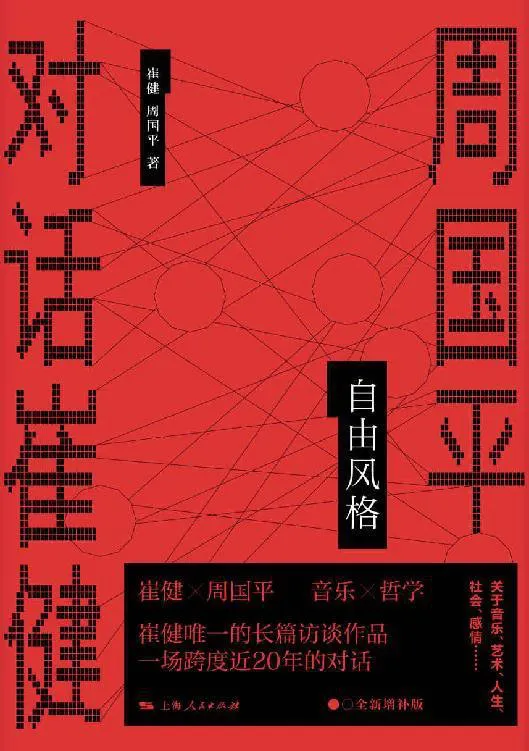

2024年的12月崔健「2024-2025繼續撒點野巡回演唱會」首站在成都舉行,在演唱會宣傳與我依稀記得的崔健在演唱會現場歌曲間談話中都提到了中國搖滾即將步入40年。這段歷史在公開舞台上的起點是「1986年5月,崔健登上北京工人體育館的舞台表演自己的作品《一無所有》,宣告了中國搖滾樂的誕生。」(見崔健:《崔健詩歌集》)崔健在成為眾所周知的搖滾樂歌手之前,在70年代開始學演奏小號,在80年代初期是北京歌舞團的小號演奏員,在喜歡搖滾樂之前,他喜歡吉他與鄉村味的的音樂,也寫過他的第一首歌《我心愛的吉他》,可惜他並沒有留下錄音,這時他20歲出頭。(見崔健、周國平:《自由風格:周國平對話崔健》)根據崔健在《自由風格:周國平對話崔健》(2022年版)的陳述與相關音樂專輯的對比,崔健在以《一無所有》登台表演之前已經累積了不少創作,這些歌曲有的收進後來的《新長征路上的搖滾》(1989)專輯,也有收在更之前的《夢中的傾訴》(1985)與《新潮》(1986)專輯當中接近當時一般流行音樂表現的歌曲。根據這些線索,我們或許可以說,崔健的搖滾樂創作是一個他確認過的「選擇」,與他的樂手朋友一起創作、玩音樂促成中國搖滾樂融合了典型搖滾樂編制、小號、民族樂器、吶喊以及幾句文學性和反思辯證性的歌詞的「音樂態度」。

崔健出生於1961年,他和台灣地區當初以吉他創作「唱自己的歌」的大部分歌手小了10到5歲,他們的音樂創作初始路徑相似(喜歡以吉他表達的音樂),但是接受西方流行和搖滾音樂的路徑與音樂實作落地的文化坐標完全不同。崔健在後來,甚少提及《新長征路上的搖滾》之前的專輯與音樂的表現,在2022年出版的《崔健詩歌集》收錄的歌詞作品範圍是:《新長征路上的搖滾》(1989)、《解決》(1991)、《紅旗下的蛋》(1994)、《無能的力量》(1998)、《給你一點顏色》(2005)、《光凍》(2015)、最新專輯《飛狗》(2021)等。崔健在詩歌集當中與姜文的對談序《如是我聞》中提到:「搖滾樂落地中國,[《一無所有》]這首歌可能算是一個標誌,但我根本沒想過搖滾中國化。」「就把搖滾樂自然地在我身上做一次處理,變成中文。」(見《崔健詩歌集》)這一句「自然地在我身上做一次處理」極有意思,也再次告訴我們音樂與社會事物包括思想是要通過「身體」而有感覺,以及透過「身體」生產出再次的文本與關乎集體與個人的意義。身為崔健的歌迷、身為中國搖滾樂的聽眾是不可能安安靜靜地讀著這一本詩歌集的,因為身上早已對這些歌曲有了旋律、情感和節奏的印記,更何況7張專輯之間崔健進行了不少聲音、音樂、演奏和創作的實驗。

那麼,對於喜歡崔健搖滾樂的樂迷,又是怎麼一回事?1990年崔健「新長征路上的搖滾」巡回演唱會唱到了成都,在中國搖滾樂公開在社會上發展即將滿40年(同時也是崔健及其樂隊的搖滾樂40年)之際「2024-2025繼續撒點野巡回演唱會」首站由成都出發,頗有搖滾樂生生不息的意味。去年成都站演唱會舉辦之前,崔健透過媒體尋找1990年曾經參加成都場演唱會的樂迷,在演唱會中也喊聲問:1990年到過演唱會的,2024年誰還在現場?崔健的演唱會最精彩的部分是他和樂手上台後幾乎不會再下台,最多是換樂器的時候有工作人員把樂器換上來,演唱、演奏就這麼在演唱會開幕連續不斷到演唱會結束。演出時,舞台的音響配合著搖滾樂的聲響應該有的寬闊與厚度,當然這舞台也容納著台上台下的激情,還有崔健偶爾在曲目之間的「說話」。這些「說話」你當時可能聽不懂,但會令你玩味再三,這些「說話」有時好像提取了他某一首歌裡包含的意義,他現在有機會要說出來,這些「說話」有許多「對話」的意圖。演唱會開場歌曲《飛狗》唱出現世圖景

坐在電腦前

像是一條狗

數字大草原

信息糊口

飛來一個念頭

像時間穿越

我和草原一起

逆天行走

居高臨下看見自由的底線

人群被帶進羊群的圈

我如此懸在顛倒的空間

如同黑洞裡的一條飛狗

演唱《舞過三八線》之前他談到和平與戰爭,此時舞台上的影像出現象徵隔離分界與武裝的鐵絲網,崔健打著手鼓,淺淺的混著《阿里郎》旋律的前奏響起:

雪天雪地雪花

它慢慢的不再刺激

北風吹進我的夢裡

我沒有醒

也沒有恐懼

一直以來,研究流行音樂與搖滾樂總有個不能忽略的視角,研究的時候不能只解讀歌曲裡的歌詞,必須和演唱、旋律、編曲、樂器編制,以及創作者、演唱者和樂隊的風格一起看待,更進一步是關乎創作與聽覺感受的社會文化性質,也牽涉到樂迷和解讀者如何感受,而聲音、音樂和聽覺都是具有身體性的。崔健也曾提到:「美術和詩歌需要一個媒介,音樂不需要。音樂響起,好聽,你說什麼我不知道,我就是喜歡,而且可能越不一樣我就越喜歡。」(見《自由風格:周國平對話崔健》)崔健對音樂、藝術、文化、情感、人性和時代現實富有自己的辯證想法和堅持。試著瞭解他和他與樂隊創造演奏出來的音樂,也是瞭解中國搖滾樂文化史不可回避的一個功課。除了聽他的專輯與現場演唱會,想知道崔健的種種想法還可以閱讀融合了2001年初版與2013年增補在2022年又加了增補對話出版的新版《自由風格:周國平對話崔健》,以及歌詞暫時離開音樂性卻被文學收容的《崔健詩歌集》。

多年以來,我時常聽崔健的每張專輯,以及網絡上能找到的演唱會錄音與錄像,也在不同的年份收集這不同版本的《自由風格》,初版和這兩次隔10年的增補版除了讓我讀到崔健對因為創作的想法與歌曲創作的一些背景,更能讀到崔健作為搖滾樂創作歌手與藝術家如何思考與看待他對生活世界與內在精神世界的觀察,也像是一部搖滾樂手與他的朋友對話的當代史,這也是國內少有的書籍類型。中國搖滾樂即將步入不惑之年,而關心這股音樂脈動與一直在聽的樂迷,他們之間的感受與經歷也和搖滾樂滾動在時間裡的詞語和聲響無法分開。記得在去年成都站演唱會開場前的觀眾席與看台區,有不少年紀看起來50歲左右的大姐大哥(也有不少應該是年紀長於崔健或同代人)身著跟崔健舞台形象相近的衣裝戴著紅星棒球帽來到現場。更有在開場前三番兩次自主在看台區引吭高歌《快讓我在雪地上撒點野》,引起其他樂迷呼應合唱叫好的,崔健還沒開始唱,樂迷已經忍不住在這樣一個現場唱起來、動起來。或許喜歡崔健和搖滾樂的「我們」,都曾經在不同的社會現場與情緒中吶喊著這些可以放聲的歌曲:

Yiye yiye

因為我的病就是沒有感覺

Yiye yiye

快讓我在雪地上撒點兒野

……

我要從南走到北

我還要從白走到黑

我要人們都看到我但不知道我是誰

在去年崔健成都演唱會的現場,在崔健演唱《一無所有》與90年代以來傳唱度極高的歌曲,而觀眾席的樂迷以巨大能量合唱的時刻,我不由得想:這吶喊、這節奏、這旋律、這歌詞所衝擊的情感與歷史的模樣。

二、「電影的痕跡」—李滄東—「詩」

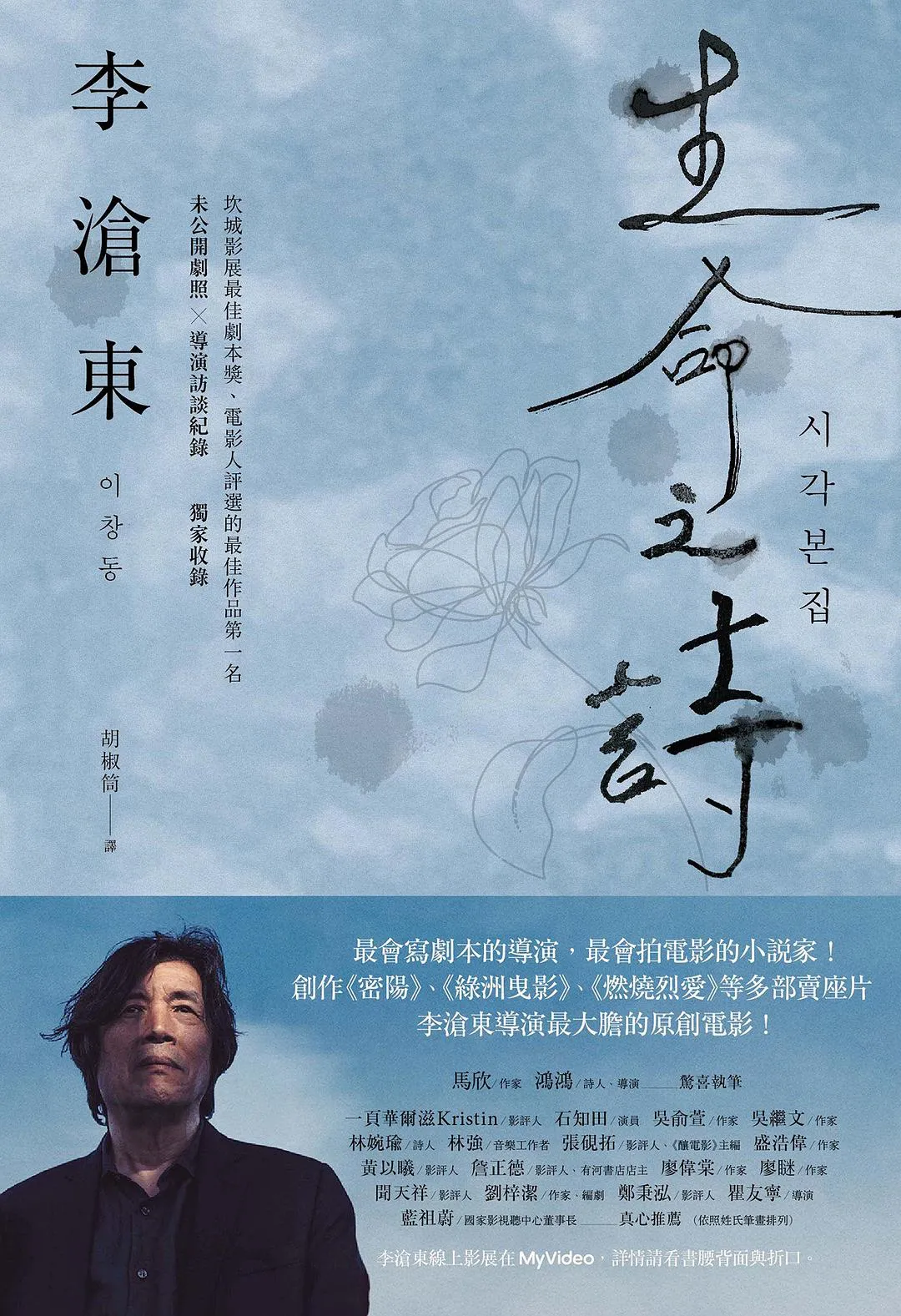

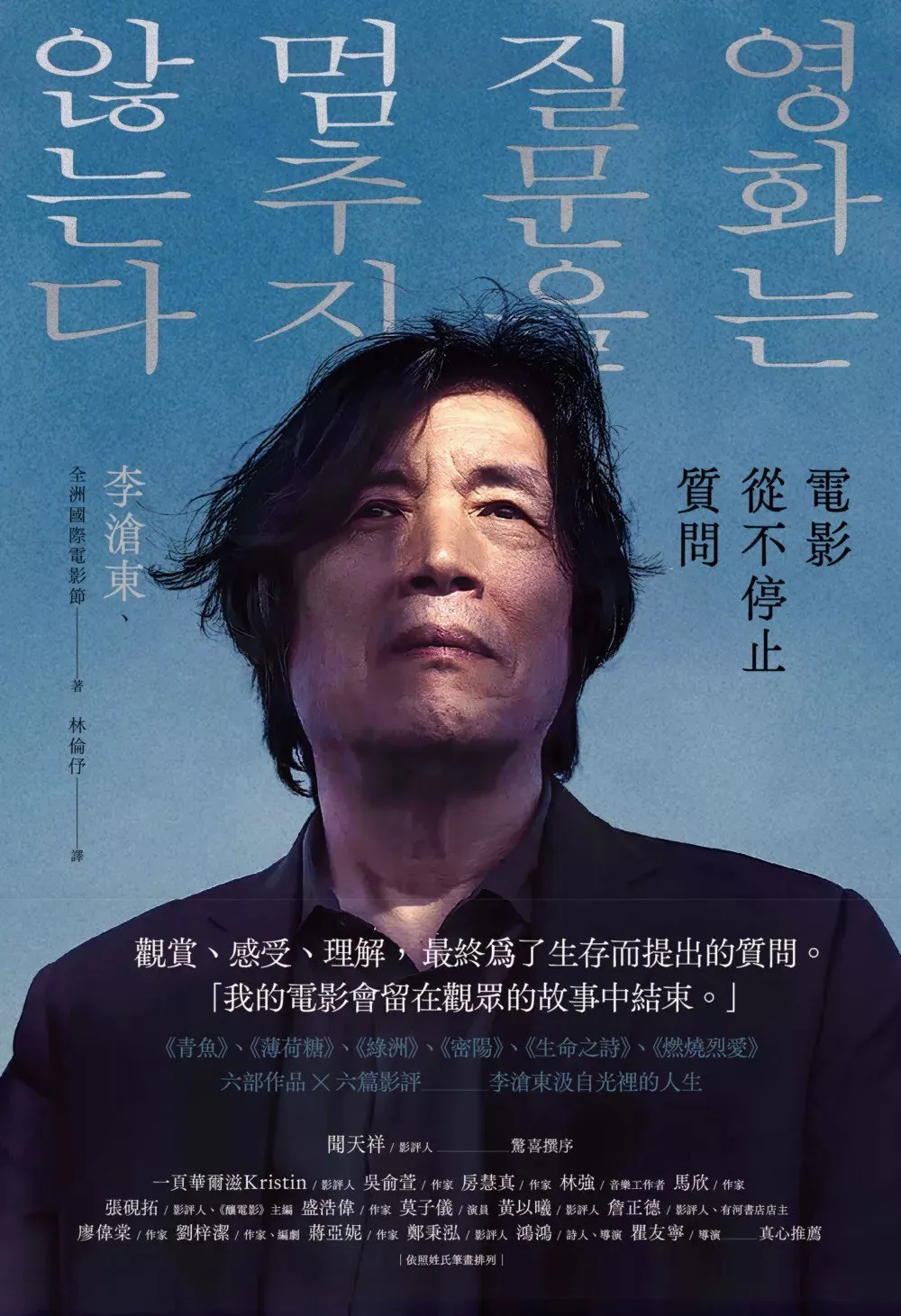

相信喜歡韓國文學與電影的人對李滄東及其作品一定不陌生。但我卻在《生命之詩》(2023)這本劇本集收錄的對談和導演筆記,以及《電影從不停止質問》(2024)收錄的訪談,感受到另一個李滄東。

前陣子和朋友聊到當前聲生成式人工智能回答、整理、評論各種問題的盛況,甚至能夠整理歸類各種對藝術家與各類藝術作品的評價時,朋友提到:「在這種情況中,我越來越相信對話,只有對話能在同與異之間不斷辯證或延異,存在感更強」。我想他所說的「對話」不是當前人們面對各種名稱的AI程序進行單向問答,而是真正的交流與溝通。李滄東曾在專訪裡提到:

我二十幾歲時做劇場,當時體驗到和觀眾一來一往的情況下發生的某個東西對我來說相當重要,但因為小說無法帶來這種感受,讓我心力交瘁。我非常重視自己的工作是否帶來裨益,因此我需要創作對人們有用的東西,而在拍完《青魚》(李滄東導演的第一部電影)之後,我覺得這比小說還要能達到溝通的目的。

(見《電影從不停止質問:韓國電影大師李滄東25年來創作歷程,另收錄導演特別專訪》)

這段話讓人重新思考作為小說家的李滄東與作為電影導演的李滄東有什麼不同與相似之處,更讓人思考不同形式的藝術的作用,以及在當今人寧可問人工程序都不要找人討論的時代,「對話」的意義何在?

在這兩本書裡,通過訪談(對話)內容,我們可以讀到李滄東對於「電影」以及看似和電影無關但對他來說卻有關的各種思考,以及他導演的每部電影作品的創作背景,和通過一部部電影的完成不斷思考也拋給觀眾的問題,以及通過下一部電影「面對」在上一部電影拍攝過程中遭遇而未解決的懸念。在《生命之詩》這本電影劇本集收錄的導演筆記有這麼一段:

寫詩意味著什麼?

不能把這部電影拍得太美、太漂亮。必須最大限度地去處視覺上的美感。應該如實地呈現出我們如同洗碗槽般的日常生活,好讓觀眾自己去尋找『真正的美好』。假若那種美好存在的話……

(見李滄東:《生命之詩》)

而電影《生命之詩》的敘事就是通過日常的場景讓觀眾有距離的「感受」日常的生活中存在的死亡、不可抗拒的遺忘(老去與失憶)、集體暴力與漠視的殘忍、遭遇他人生命、悲劇等不經意的「瞬間」,而「詩」可能就在我們「凝視」這些「瞬間」之中。李滄東更在這部電影的敘事中讓觀眾感受到每一個我與遠近不同距離的他人之間都有划不清的連結。在《生命之詩》的電影畫面之中,觀眾看見美子(尹靜姬飾演)為完成一首詩而做筆記的第一個畫面,是接著她得知外孫是同校集體性暴力的加害者而震驚倉皇離開加害者家長商量對策的聚會現場之後,她對著問她正在寫什麼的加害者之一的父親說:「血……像血一樣的紅花。」這也暗示了觀眾,美子的詩因為面向與自覺步入悲劇而發生,即便此悲劇複雜地包含著美子對生命的美好與殘酷的質問,以及她對外孫的愛與對集體暴力的抵抗。

李滄東曾提到:

希望我說的故事能給觀眾留下一點痕跡,就算只有一點也好。所以我想拍的不是故事本身就已經完結的電影,而是故事的結尾在觀眾身上,在觀眾的生命中結束的電影。

(見《電影從不停止質問》)

在電影《生命之詩》最後段落,遭逢集體暴力後投江自盡的少女熙珍的生命(同時也是此故事情節依據的真實事件中少女的生命)在美子的詩留下「痕跡」,熙珍接著美子讀詩的聲音繼續讀這首詩,從學校、她的家、離家最近的巴士站再度來到了江上大橋,在讀完最後一段詩再俯身望向川流不息的江水後緩緩轉身面向了「我們」——

我祝福你

在越過漆黑的江水前

用盡我靈魂的最後一口氣

我開始做夢

在一個陽光明媚的清晨

再次醒來

睜開惺忪的睡眼

與佇立於窗邊的你重逢

(見《生命之詩》)

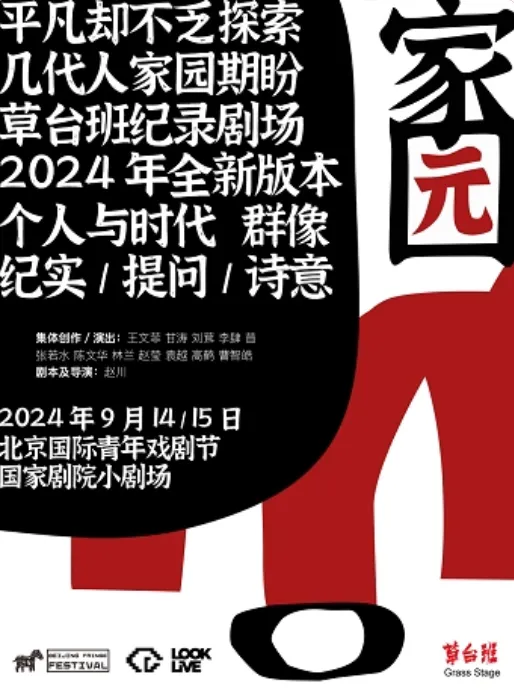

三、「因人成戲」—草台班—成都·《家園》(2024北京青戲節版)

導演: 趙川,主創和演出者主要由公開招募的普通人組成,集體創作。

首映:2024.09.14,地點:中國國家話劇院小劇場

2024年9月,我應成立於上海的民間劇團草台班友人之邀,到了北京一趟看上海草台班與其成都小組集體創作並演出的當代劇場《家園》。《家園》作為劇場項目從開啓到2022年於成都首次演出再到重排於北京演出,歷經了疫情期間其後的種種情況與參與成員的人生履歷變遷,這項集體戲劇創作也因此吸附了更多生活的汗水與各種複雜情感的淚水並滲透到了《家園》舞台上的時間與空間。《家園》是以探尋當代如此快速發展的社會狀態當中,中國人如何面對安家,哪裡才是家園等問題而出發的「藝術實驗」與「社會探討」,然而以參與的不同世代非戲劇專業演員的故事、思考與身體所銘刻的「社會」給予劇本與演出心跳與氣息。

草台班的戲劇工作方法與一般的劇場工作模式有所不同,通常以自願參與者形成工作坊開始,工作坊的內容包括:進行與本次戲劇計劃有關的議題探討、讀書會、身體訓練與表演探索、相關調研(通常佈置一個主題,由參與者自行蒐集與發展材料),工作坊的對話與歷程由導演引導與成員共同整理摸索出集體創作的劇本與演出的構成。也因此草台班創建人趙川提過「因人成戲」的主張:

舞台上的那些合作者,是他們的生活經驗,以及我們在一起時形成的獨特氛圍,介入問題的不同方式,根本地決定了最後共同完成,觀眾看到的那些戲是什麼樣子。在我們的經驗裡,換了一些人,戲一定會是另一個樣子。

(見趙川:《〈家園〉的「因人成戲」》收於:《因人成戲——關於我們(人)如何在一起》,劉茸編,草台班·成都,2024年。)

趙川的這個戲劇工作提法或許並不是所有的戲劇工作者都能認同,但卻來自於他認為普通人也可以用最樸素的方式帶著自己的經歷與故事參與劇場的創作有關,將人遭逢的記憶與現場帶到劇場,讓人在劇場看到「人」,讓劇場不只是完整地呈現於舞台服務於觀眾觀賞的表演藝術。

北京版的《家園》由成都搬移過來為北京版徵募的一把把不同模樣、不同材質的家用椅子,移動過來的還有這群生活在成都與一起在成都排練的上海與成都成員,她/他們在北京的舞台演出,講述她/他們一次次離開、想象或重建的家園,與各自老家和父祖輩的記憶,以及她/他們思考的現在和未來。

我在上海草台班主要成員吳夢所記錄的《2024版〈家園〉工作坊筆記(節選自6/30-7/7期間)》讀到了關於如何使用「椅子」的段落:

工作坊中對椅子的想像:和椅子一起形成的集體舞 椅子和行走的即興 把椅子作為家 椅子形成高塔 椅子形成的廢墟 椅子的日常 身體和椅子的意象。

(見趙川:《〈家園〉的「因人成戲」》收於:《因人成戲——關於我們(人)如何在一起》,劉茸編,草台班·成都,2024年。)

最後,這些關於椅子的表演段落,成為這11位參與者所形成的劇場與她/他們所訴說的個人的、與家的與這整個集體社會的故事連結。

在這一版的《家園》,椅子成為集體創作的舞台構成「成員」,它們在一場吵雜喧囂和戰亂的聲響中由演出者重重地扔上舞台開場,這些不同模樣的椅子凌亂地在舞台上隨後被一個個走進舞台的演出者擺好,並有感情地碰觸著、靠著,彷彿這些椅子早已因為在某個人的家裡生活過也早有了靈魂。中場的段落,演出者們各自與某一把椅子沈默地在小提琴與鋼琴的樂聲中獨舞與對話,演出者離開舞台留下孤單的椅子,演出者離場後再度上台在椅子錯落形成的空間裡游走、聚散,椅子在演出過程中也被部分的堆起。下半場有一個場景是椅子被聚排到舞台的右半邊,一位蒙著臉武裝的演出者拿著一台播放著剪輯了世界各地戰爭新聞錄像的筆電上台擺在舞台中央,另一位演出者要把這台象徵戰爭機器的物件挪到右邊舞台的椅子之上,在這一推一挪之間兩人大打出手,而戰爭錄像也同時播放著直到換場。之後椅子也成為家庭記憶投影的框架,也成為所有演出者再一一上台再度擺好並坐著傾聽彼此故事的場景,直到最後椅子被一一綁好緩緩升高到右半邊舞台的半空好似望向演出者的人間,也好似在訴說生命終將人去「椅」空、聚散總有時。看完北京首演場,我曾提問,我們每個人生命的不同階段不同場景,都有一把常坐的椅子,它也許比我們親近的人還貼身,或許它銘刻著我們身體的形狀也有著我們的氣息,如果椅子能說話,它能說出什麼樣關於人們的家與一個小範圍社會的故事?

以上我所寫的這些段落自然不能外在於《家園》集體創作的敘事和演出,也不外在於這個社會中人們的流轉、變遷、失去、追尋,與每一個人獨特的生命痕跡。但《家園》不是俗套的「真人故事秀」,而是透過劇場藝術作為工具再形成一次次關於「我」的思索與行動,以及傾聽(接近)她/他者的契機。有機會的話,邀請您走進一次草台班的劇場吧!