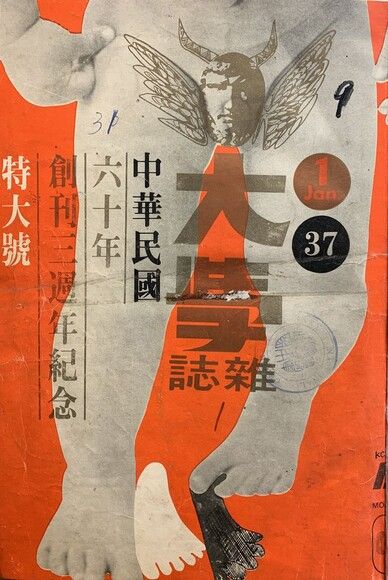

《大學雜誌》從1968年元月創刊到1987年停刊,其中歷經幾度轉折,無數寫手參與其中,可謂紀錄了一整個世代台灣知識人的精神面貌。我想從其中一期,即1971年(民國60年)1月出刊的第37期來分析《大學雜誌》的時代意義。

「智者」與「權者」之間的溝通工具

第37期在目錄中鮮明標示「慶祝開國六十週年暨大學雜誌三週年紀念」,內容有多篇重要文稿,充分展現《大學雜誌》做為「智者」與「權者」之溝通工具的宏大企圖。

譬如,該期刊登一篇〈給蔣經國先生的信〉, 由陳鼓應、劉福增、張紹文三人署名刊登。文中提及,蔣經國在冬令青年育樂工作研討會中勉勵青年多講、多說、多發表意見,並表示「真理是經過辯論才產生的」。據此,三位作者大膽指出,青年不願說話,「主要原因可能是不敢說,或覺得說了也沒用。」並且「有感於先生對青年的關切,因而作如下幾點建議」:1. 多接觸想講真心話的人;2.提供一個說話的場所;3.若有青年被列入「安全紀錄」而影響到他的工作或出國時,請給予申辯和解釋的機會。

揆諸當年還在白色恐怖的遺緒(一直到1972年還有成功大學、淡江大學多位學生羈押繫獄),這些建言當然是意有所指,也可以說是為有案底、有紀錄的青年申冤、請命。

同期另有一篇陳鼓應個人的文章〈容忍與了解〉,內文寫道,「一個知識份子所最關心的是:政府是否能提供一個可供自由思考的環境,人民的精神可否不受到無謂的干擾以及基本人權能否被尊重而不輕易被剝落。」他繼而指出,有不少青年人被認為「思想分歧」而記錄在案,「當安全人員的安全工作造成很多人的不安全感時,檢討和改進是必要的。」陳鼓應很清楚地記錄下當年的社會情境:「在長期精神壓力與思想言論的受限下,無疑地會造成學術的停滯,人格氣象的萎縮以及生命活力的消減。」

用恢宏的氣度包容異見,民智才得茁長

除此之外,同期還有一篇張景涵(張俊宏)所寫的〈消除現代化的三個障礙〉。張俊宏所說的三個現代化障礙,其一是「安定中求進步的口號」,他指出,由於處處以安全為著眼,使得各方面的作為拘謹掣肘,過當的防患措施令各種社會潛力不能充分繁榮茁長。其次是當局不能包容異見,以致國力無以厚植。「傳統社會維持安定,依靠愚民;現代國家維持生存,卻必須依賴高度的民智。」「做為一個現代的中國人,最迫切的是必須培養寬廣的胸襟來容納更多刺激進步的異見。」作者據此提醒:唯其用恢宏的氣度包容異見,而後民智才得茁長,國力才得發皇。

最後,張俊宏指出台灣現代化的第三個障礙是:社會上機會不均等,地域歧見深。這裡所謂「地域歧見」,其實就是剖開來談深層結構的省籍問題:社會上太過重視家世背景,太過倚賴「官場伯叔淵源」,本省人常常引此自嘲自嘆並因而自我消沉。而當權者對於本省籍人才雖然蓄意拔擢,卻難免是「明星式」的培植,這也引來外省青年才俊的怨妒情結。張俊宏因而沉痛呼籲:當代青年擔負重大的續絕任務,「不能再使第二代的青年再因地域的歧見,而使龐大的內在潛力抵消淨盡」,在競爭日趨激烈的國際社會,「我們集中全力邁向現代化都已嫌遲了,難道還能浪費更多的時間在內部的相互猜忌嗎?」

同樣在1971年1月的這一期,還有一個很重要的篇章,那就是丘宏達所寫的〈從國際法觀點論釣魚台列嶼問題〉。丘宏達當時已是哈佛大學法學博士,他從地理、氣候、油礦探勘、漁業資源以及國際政治現實,縷述釣魚台權利爭執之淵源,大力批判日本之野心與美國之縱容。這篇文章可謂是保釣的先聲,為緊接其後的保釣運動提供了厚實的法理依據。保釣運動開始激盪於台灣、香港、美國青年學生當中,繼而引發學潮烽火,一個世代的「青春力量」自此鑄入歷史,許多人的一生也因此發生重大轉折,林孝信、王杏慶、王曉波、胡卜凱、張系國、邵子平……都是我們熟悉的名字。《大學雜誌》自此也成為保釣運動的基地堡壘,無數重要的文章、座談、論辯,都在此留下運動軌跡。

當今知識份子究竟還敢,或是還能做些什麼?

回到本文開頭,《大學雜誌》引用蔣經國給予青年的訓詞,「真理是經過辯論才產生的」,這在策略上既取得「辯論」曲直之正當性,另一方面也暗示「權力」與「智識」之間可以有通暢的管道,而《大學雜誌》的諸多諤諤之士,既可以是「士大夫」,也可以是「清道夫」,願為「智者」與「權者」之間管道之通達而服務。

猶記得2017年《大學雜誌》創刊50週年的紀念活動中,我曾發表一篇題為〈對權力說真話〉 的文字,當時即感嘆,當權新貴有一個令人驚撼的特質,那就是:對於「真實」毫不在乎。文中強調:「真實」是一切道德的根源,是政治倫理的核心。輕蔑真實,也就是根本不願接受道德、倫理的約束。不講道德,沒有倫理,也就是無法講「道理」。於是,在政治上,講究以「說辭」應變,而不以「道理」服人。「道理」需要一貫,需要誠意正心;「說辭」崇尚靈活,講究機巧詭詐。

那是蔡英文當政的時代。於今,進入賴清德時代,「表決可以輸,但論述不能輸」的聖諭,已成為執政當局所有從政成員堅定奉行到底的宗主牌,於是「真實終結,詞藻至上」的現象更是成為朝的精神現象,表決失利還要衝撞硬槓的風氣從行政部門延燒到各級議會。不僅「對權力說真話」的人沒有了,在網軍、青鳥以及靈巧揣測上意的檢調司法伺候之下,連願意說話的人都越來越少了……

如此情境,我們不禁要感嘆《大學雜誌》三週年的社論(邵維峯執筆)中就已做出的預言:「我們這個社會上下並沒有充分辯論的機會,而整個社會的命運,就在這樣沒有充分大眾參與(popular participation)的強況下被決定了……」,與此同時,蔣經國當年留下的話語:「真理是經過辯論才產生的」,還真令人不禁興發思古之幽情!

2025年3月1日,《大學雜誌》即將在國家圖書館舉辦58週年紀念活動,許信良、張俊宏、陳鼓應、王杏慶、邱立本……等當年的豪傑志士都將到場。紀念會的海報以「敢言當下」做為主題,並標示道:「58年前,知識份介入現實,敢言時政,萌發台灣民主化契機;如今,世局動盪不安,兩岸兵凶戰危,廣邀天下志士敢言致善。」《大學雜誌》的英文期刊名是 “The Intellectual”,或許,就看看當今台灣的知識份子,究竟還敢,或是還能做些什麼吧!?