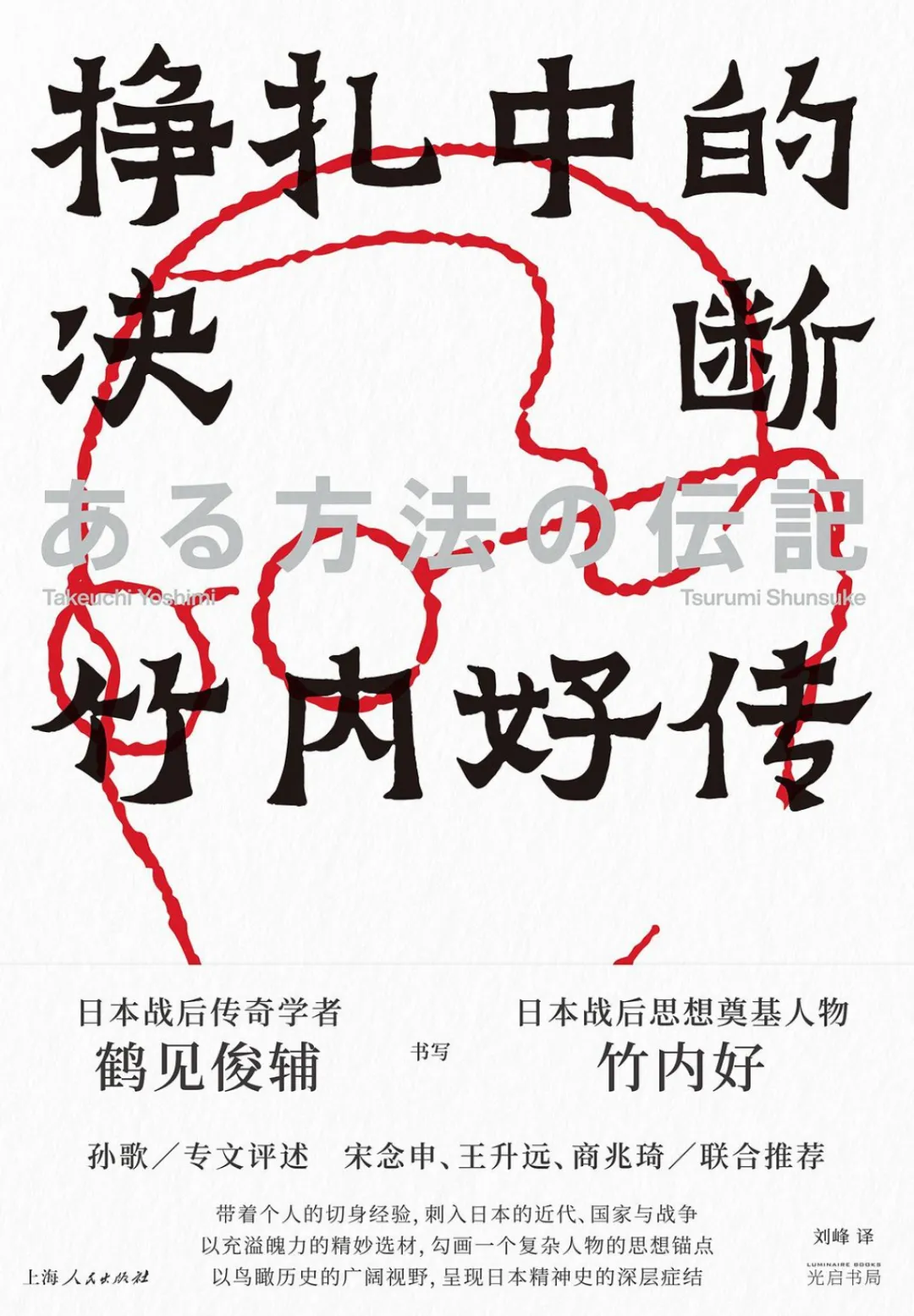

【編按】本文作者為中國著名思想史學者孫歌,文章是孫歌老師對鶴見俊輔先生著作《掙扎中的決斷:竹內好傳》之評述。儘管持無政府主義思想立場的鶴見俊輔與竹內好的思想路徑並不相同,但鶴見卻成為竹內好的深刻理解者。在鶴見看來,竹內好表面上鮮明的民族主義特徵必須與他特有的世界主義結合起來才能獲得解釋。同時鶴見還抓住了《大東亞戰爭與吾等的決意》這個關鍵文本,揭示了錯誤對於竹內好思想形成的意義。

孫歌老師認為:鶴見在「從竹內好的過失中學習」這個表述中試圖傳達的,是對於知識界通行的靜態化和固定化地判斷「正確」與「錯誤」這種積習的批判。而只有承認思考的局部性這一宿命的思想者,才真的有能力從錯誤中汲取真實的營養,也只有在此意義上,對過失的檢討才會提供通向真理的線索。

本文原載於《讀書》2024年第3期。新國際獲授權轉載。

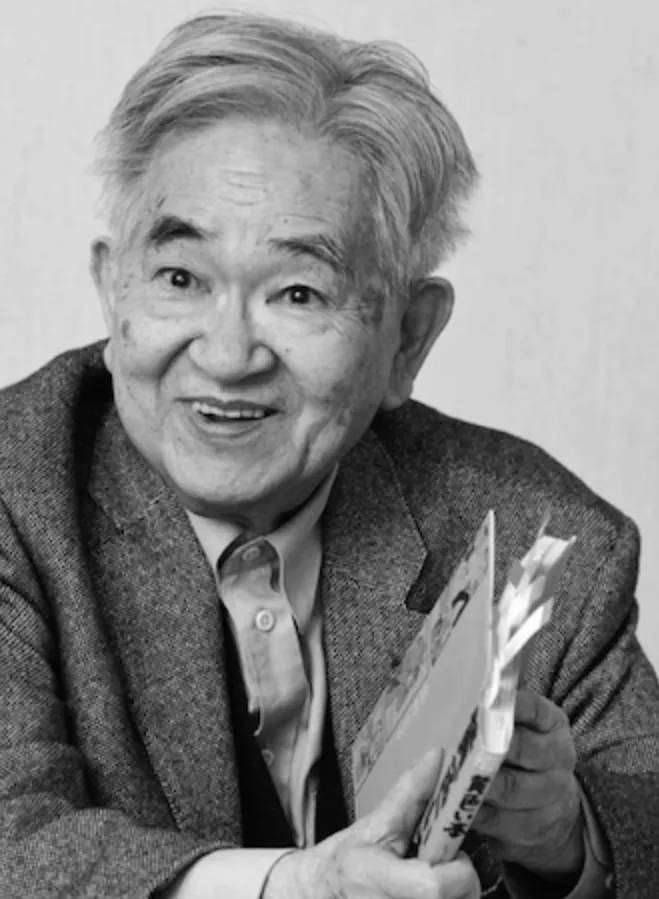

本書是鶴見俊輔為竹內好所作的傳記。在某種意義上,這也是鶴見式的實用主義哲學實踐的樣本。

本書日文版在2010年再版時,岩波書店邀請我為該書寫一篇解說。當時,我的《竹內好的悖論》日文版已經出版了,裡面所寫關於鶴見解讀竹內好戰爭時期宣言的判斷明顯的有失誤之處,我很高興得到了一個糾正其錯誤的機會,於是在解說裡寫下了我的重新理解。在我,這不過是一個自我糾正的行動而已,我當時並沒有意識到,其實犯錯和糾錯,均屬於哲學範疇的實踐。

那以後又過了好多年。在新冠疫情下無法外出的日子裡,我為了準備三聯中讀的講座《思想巨變中的日本》,翻出了手頭所有鶴見俊輔的作品和與他相關的著作。當然,也包括我已經讀過幾次的本書。我為三聯中讀所做的這個系列講座,在很大程度上是試圖完成二十幾年前許下的心願。當時,我為了把竹內好放在他所處的歷史語境中理解,在圖書館裡埋頭閱讀日本戰敗之後出版的各種雜誌。在漫無目標的閱讀中,我讀到了鶴見寫於1957年的《自由主義者的試金石》。這篇論文如同一道閃電劃開夜空一樣照亮了我眼前模糊的風景,讓我久久無法忘懷。儘管當時我還沒有精力和能力對這篇論文提出的問題進行深入的討論,但是我知道早晚有一天我需要處理鶴見提出的問題。不知不覺地,疫情期間那個涉及了六位日本現代思想人物的系列講座,就圍繞著鶴見的這篇論文形成了基本結構。

在這個講座逐漸推進的過程中,可以說特立獨行的鶴見俊輔為我提供了潛在的思想能量。特別是他那本再版過多次的《美國哲學》,促使我重新理解了他對諾曼事件的分析,也重新理解了他對竹內好精神世界的把握方式。相信本書的讀者在閱讀這本思想傳記的時候,也會領略到鶴見的思想方式。

竹內好十分難讀。他的難讀在於他拒絕在既定的西方社會科學框架裡處理他所處理的那些屬於社會科學領域的問題,同時,作為文學出身的評論家,竹內好的文學才華卻沒有應用於一般意義上的文學研究。他創造了一種獨特的思想方式,也創造了一種獨特的表達方式。這讓他在20世紀後半期的日本思想界處於一個無法歸類的位置。不僅如此,竹內好思想最活躍的階段剛好是日本對外侵略的戰爭時期和被美國佔領的戰後時期,他對時局的介入方式讓他發表了一些按照歸類法只能被歸入「錯誤言論」的看法,這也給思想界帶來很大困擾。就中,最能代表這一類錯誤的,當屬《大東亞戰爭與吾等的決意》。這篇1942年發表於竹內好主編的同人雜誌《中國文學》上的宣言,當時並未署名;然而戰敗之後,竹內好卻主動承擔了寫作責任,把它收進了自己的文集。

鶴見看出,竹內好的這種做法背後包含了比「承擔錯誤責任」更多的思想含量:

當國民加入侵略戰爭之時,脫離這一趨勢的人自然值得肯定,但是還有一種行為方式是,雖然知道必然失敗,卻跟國家一起走上了這條路。這種判斷很難說具有社會科學性質,不過這也算是一種思想上的立場。而且,當國民在國家(其實是當時的日本政府)的命令下集結為一億同心的狀態時,他拒絕這種集結,作為一個異端分子身處其間。這是一個保持了對抗政府能量的個人,是一個懷抱著立足於國家之外這種異端夢想的國民。這就是竹內好對國民的理解方式,很難把這種方式簡單歸類為民族主義。(本書第十一章「士兵的步調」)。

在某種意義上,這也是鶴見俊輔的夫子自道。太平洋戰爭爆發的時候,他還在哈佛大學留學,他回答聯邦調查局的思想調查時說,日美開戰,屬於帝國主義之間的戰爭,他不支持任何一方。如果一定要選擇的話,他覺得美國稍微正確一點。這種放肆的無政府主義言論使他遭遇了牢獄之災,他的大學畢業論文就是在監獄裡寫成並提交的。出獄之後他選擇回國。他的理由是,日本恐怕很快就要戰敗,在戰敗那一天,他希望自己身在日本。

不過,鶴見後來的思想路徑與竹內好並不完全一致。雖然他跟竹內好一樣,也不肯在日本走向錯誤道路時置身事外,但是他的無政府主義立場讓他很難像竹內好那樣成為「保持了對抗政府能量」的「國民」。雖然他也不得不在回國之後從軍,但他絕不會寫作《大東亞戰爭與吾等的決意》這樣的宣言。鶴見的無政府主義思想立場在戰後使他成為和平主義者,他投身於反戰和平運動的熱情一直保持到生命的最後一刻。

然而,鶴見卻成為竹內好的深刻理解者。本書對竹內好的定位,與丸山真男對竹內好的評價不謀而合—他們都認為竹內好表面上鮮明的民族主義特徵,必須與他特有的世界主義結合起來才能獲得解釋。不過,鶴見比丸山更進一步,他抓住了丸山避而不談的《大東亞戰爭與吾等的決意》,揭示了錯誤對于思想形成的意義:

(竹內好)為晚年的評論集選定了《預見與錯誤》(築摩書房,1970年)的書名,這包含了他晚年對自己的確認:無論是對「大東亞戰爭」的預測,還是對中國革命其後發展軌跡的預測,他的預見都是不準確的。但是,即使犯了錯誤,這個人也絕不會繼續另起爐灶,從相反的方向進行預測。他從現在所處的位置上反復回頭衡量自己的預測究竟偏離了多少,並承認這種偏離。進而,包括對這些錯誤的認知在內,對自己原來的預測中包含的某種真實進行甄別,並保留這個部分。這種做法可以稱為錯誤的力量,或者失敗的力量,我感動於支撐著這種判斷的冷靜與勇氣的結合。(本書第十七章「思想的姿態」)

鶴見的這個分析,其實與他對日本戰敗之後思想界追求政治正確的一般性趨勢的批判態度直接相關。

日本的戰後思想,就大學與論壇、傳媒而言,都把自己的工作設定為選擇戰爭時期最沒有過失的人們的思想,並且繼承它。就是說,像偵探一樣去確認誰沒有犯過錯誤;然後,在方向上將其視為與自己的未來直接相續。那些選擇了正確道路的人很多都死去了,所以,他們不會繼續犯錯誤。此外,還有關在監獄裡的和身處國外的人們。這些人當然都很了不起。可是,除此之外還有另外一條道路,那就是把自己的過失作為過失加以明示,不斷地對其進行反芻,在此基礎上思考未來。區分出正確的思想,把它作為正確的東西固定下來,並且打算繼承它,這樣的操作就意味著總是在我們的生活中僅僅引入從即時性狀況中割裂出來的課題或者原則。我也認為這樣做是有意義的。……能夠在六七十年裡一直反復言說「和平」「反戰」的人,就算無法富有彈性地處理狀況,也還是了不起的。不過,要是想在狀況之中嘗試著推進某些工作的話,僅有這樣的原則是不夠的, 這就意味著只去贊美那些死去的思想。……(本書附錄「戰爭時期思想再考」)

鶴見知道自己的這個說法很容易引起誤解並且被上綱上線。所以他加上了很多「註解」,說明那些正確的思想與原則即使脫離了實際狀況,也仍然是必要的。不過他真正希望表達的是,僅僅有這些還不夠,人試圖在狀況中工作的時候,就難免會犯錯。即使是那些選擇了正確道路的先烈,假如他們繼續活著,也未必能夠幸免於在其後的嚴峻現實中犯錯;在監獄裡堅持的英雄,在國外的同志,只是在不做叛徒的意義上具有表率性,卻無法提供在實際鬥爭中如何處理複雜多變情況的具體智慧—在這種意義上,他們也沒有犯錯誤的機會。

於是,鶴見提出:「我認為應該從竹內好的過失中學習。這就是今天我們對問題的設定方式。不懼誤解地說,作為在‘大東亞戰爭’中戰鬥過的人,竹內好對我而言是教師,也是反面教師:他擁有這樣的一面。」

這個「教師—反面教師」的說法即使不懼怕誤解,也難免會被誤解。因為這個表述實在太像通行的「三七開」對待歷史人物的說法,沒有充分挑明問題的關鍵。我認為,鶴見想要傳達的,是對於知識界通行的靜態化和固定化地判斷「正確」與「錯誤」這種積習的批判。他想要指出的是,正確與錯誤不能作為靜態的指標加以固定,僅僅依靠指出思想人物是成功還是失敗,是正確還是錯誤,只是停留在這個程度的討論,不能算是合格的思想分析。

幸好,學術生產走到今天,依靠上綱上線進行「批判」的工作方式已經不再能佔據主導位置了。然而這並不意味著思想生產已經具有了它應有的張力與彈性。在處理例如竹內好這種並不那麼符合政治正確要求的思想人物時,如何對待他曾經有過的關鍵性失誤,仍然考驗著今天學人思想工具的質量。事實上,要麼辯護要麼否定的粗糙思維,在今天的思想史研究裡仍然構成主流,這意味著我們需要打造更精准的分析工具。否則,面對鶴見提出的「從過失中學習」的命題,將會有人反問道:那就是說過失越多越好?還是說區分正確和錯誤沒有意義?

在20世紀50年代,日本知識界曾經以各種方式討論「狀況性決斷」與「見風使舵」的區別。這些討論並沒有在抽象層面形成共識,因為它原本就不是能夠抽象討論的問題。說到底,在迅速流動的狀況之中做出正確的判斷,與牆頭草一般地追隨強勢,二者有時候在表象上甚至很難區別;進而言之,有些在當時看似正確的決定,在歷史轉變之後卻被證明是錯誤的。然而正因為如此,以虛無主義的態度對待「正確」與「錯誤」,與抽象地規定「正確」與「錯誤」的標準,同樣是思想分析的大忌。

當鶴見說要從過失中學習的時候,這個他沒能展開的說法要求更精准的認識論修煉。從鶴見分析竹內好行動方式的上下文看,他其實在這裡要求我們區分不同性質的「錯誤」:不是所有的錯誤和失敗都能提供教訓,都值得「學習」——只有那些包含了「某種真實」的錯誤,才能提供有益的啓示。鶴見所說「包括對這些錯誤的認知在內,對自己原來的預測中包含著的某種真實進行甄別,並保留這個部分」,這說法提示了「從錯誤中學習」的一種具體過程。

關於什麼是「某種真實」,鶴見並沒有給出具體的界定。但是本書中多次談到《大東亞戰爭與吾等的決意》時,他實際上就是在回答這個問題。鶴見分析說,這篇宣言並不能被單獨處理,它需要被置於竹內好在這一時期幾個主要文本構成的基本脈絡中加以理解。而這個基本脈絡,就是日本文化通過自我否定獲得真正的主體性。換句話說,日本文化如果作為日本文化固定化,那麼它將失去創造歷史的能量。竹內好堅持認為,自我保存的文化必須打倒,他因此解散了中國文學研究會。鶴見說:「如果解放亞洲的目標是發自真心的,而且要通過戰爭去實現,那麼,日本人將會改變。恐怕日本的國家也會走到瀕臨解體的那一步吧。(竹內好的宣言裡)包含了那樣的預見。」

竹內好的這個「讓日本國自殺」的浪漫主義幻想,讓他對太平洋戰爭充滿了不切實際的期待。他的預見是日本為了亞洲的解放而向強敵美國宣戰,將會通過戰爭浴火重生,成為真正有主體性的拒絕固守自身的革命根據地。這個期待在日本戰敗的時刻徹底破滅,《屈辱的事件》記錄了他的感受:日本人居然沒有舉國分裂以戰敗為契機發生內部革命,而是順從地接受了天皇「玉音放送」的現實!

鶴見說:幸虧我戰爭時期沒有讀竹內好的東西,避免了被他的邏輯所吸引,否則我大概也就不會成為反戰主義了。但是,「我也正是在這一點上感到了自己的狹隘」。鶴見繼而提出了一個有趣的問題:竹內好關於戰爭和日本國走向的預測確實都錯了,他那個「與日本國同體」的說法也明顯地政治不正確;但是錯了的就真的錯了嗎?與他相比,我自己對戰爭的預測確實更正確,但是預測正確就真的是對了嗎?

鶴見留下的這個他沒有充分展開的問題,是思想史的一大難題。正確與錯誤作為一對衡量指標,其實包含了多個層面的內容。政治的,認識論的,知識的,倫理的……這不同層面的內容,有些時候是相互矛盾的。比如政治的判斷指標是現實後果,而對現實後果的判斷其實受制於「立場」的制約;認識論的指標則受制于思維方式,對同一對象可以有靜態和動態的不同把握形態;知識的指標以真偽作為前提,倫理的指標則需要顧及善惡……當鶴見質疑正確的就對了嗎、錯了的就錯了嗎的時候,當鶴見強調「某種真實」的時候,其實他暗指的,正是這一系列不容簡化的「正確」與「錯誤」標準錯綜複雜的性格。正是在這個意義上,他反思自己以反戰為目標的正確觀念「狹隘」。這並不意味著反戰不對,而僅僅意味著反戰立場相對單純,無法包含相互矛盾著的更多「真實」。

早年分析都留重人在諾曼事件中所犯過失的時候,鶴見提出過這樣一個標準:只有在自己也可能犯同樣錯誤的意識之下,我們才能有效討論別人所犯的錯誤。可以說,這個標準包含了豐富的內容,它來自鶴見早年在哈佛大學受到的實用主義哲學的熏染與他回國之後的思想歷程。鶴見進入哈佛的20世紀30年代後期,實用主義已經經過了前期的摸索與實驗階段,進入了成熟的「造型」期。受到納粹迫害的維也納學派哲學家逃亡到美國,也為實用主義注入了新的、高度技術化的思想活力。年輕的鶴見俊輔,在這個得天獨厚的環境中以自己的方式攻讀了實用主義的經典,並形成了他一生的基本思想方式。

鶴見的《美國哲學》初版於20世紀50年代初期,這本討論實用主義哲學的著作提出了一個有趣的判斷:實用主義是一個反哲學的流派,不過它半途而廢,最後被哲學收編了。

鶴見把實用主義的核心歸結為「行為」。他認為實用主義應該翻譯成「行為主義」,因為實用主義強調「思考只是行為的一個環節」。實用主義的創始人基本上來自哲學以外的學科,他們的思考方向各不相同,很難歸結為某個「體系」。但是粗略看來,還是可以從倫理學、邏輯學和心理學這三個角度,將其歸納為功利主義、實證主義和自然主義。這三個維度分別由不同的哲學家代表,指向不同的方向。實用主義是一場思想運動,它以連接或催生行動作為思想的價值,宣佈空洞的理論不具有意義。從這樣的視角出發,鶴見針對日本思想界無條件崇拜抽象化的西方理論且缺少建設性批評習慣的知識氛圍,提出了「實用主義的用途」問題。

鶴見說:我們都是在具體的環境中基於自身的慾望思考的,所以擺出論述普遍真理的姿態是不誠實的。在這種姿態之下,假如發生了意見衝突,就只好相互禮讓了事;只有誠實地亮出慾望與環境這些底牌,才能開闢相互批評的途徑,從而有效地認知各自想法的意義與局限,促進思想的繁榮。實用主義哲學與通常建構體系的哲學不同,它承認人只能在有限的範圍內思考有限的事物,這也決定了哲學需要進行「狀況性思考」,即保持思考本身的彈性原則。

在重視思想的局部性這一認識論基礎上,鶴見指出了錯誤的意義。他說,通常人們對哲學的認識,都以體系為前提判斷正確與錯誤。一個哲學思想體系要麼正確要麼錯誤,要是錯了,就需要整個重新來過。日本學界正是以這樣的態度對待實用主義哲學的,在「正確」或者「錯誤」這兩個單純的標準下移植這個不成體系的思想運動,其實看不清楚它真正的生命力所在。哲學思想體系的這種整體性認知狀態,正是實用主義要挑戰的對象。不過,任何反抗者都會以某種方式共享其反抗對象的邏輯,所以實用主義哲學家們最終也不免染上哲學界的毛病,變成了哲學家。鶴見大聲疾呼道:實用主義哲學從誕生到現在(即20世紀50年代)已有80年了,是時候把這個運動沒有貫徹始終的反哲學主義進行到底了。他所勾勒的這個反哲學的哲學運動,是一種「兩棲動物」:植根於具體事物和具體價值,同時擁有可以騰飛到雲端的抽象能力,但不可久居於抽象原理的高空,要有隨時潛入具體事物與價值之海的氣力。這種往復之間誕生的哲學,是一般性原理與日常生活的具體性個別性結合的產物。

鶴見這個設想是否完備又當別論,我感興趣的是,正是在這樣一種反哲學的哲學視野裡,我們找到了為竹內好的錯誤定位的線索。標榜自己的思想體系完全正確的哲學,因為它的不誠實失掉了自我糾正的機會,而只有承認思考的局部性這一宿命的思想者,才真的有能力從錯誤中汲取真實的營養。對過失的檢討,也只有在這個意義上,才會提供通向真理的線索。