*編按:本文為鍾喬臉書分享之文,新國際獲作者授權轉載。詩人鍾喬紀錄了其與安海正一家的情誼,並推介其新書《茉莉樹下:加薩回憶錄》。藉著引用安海正之詩句,展現邊陲世界抵抗霸權的精神。面對家園被毀的哀慟,他以「悲喜如一」的哲思體現穆斯林悲天憫人的襟懷。 我邀 Hazem 與 Amel 夫妻和孩子,這個星期來訪;也想和他談談,他今年將在<時報出版公司>印行的第一本中文新書:【茉莉樹下:加薩回憶錄】裡的種種生命記憶與巴勒斯坦論述。 他是我在台灣唯一認識的加薩學者,學識淵博外,犀利的批判性論述,亦含深切的反思與深刻的詩意,常帶給我內在另類的召喚,並從隻字片語中體現他的決然與反抗。 而後,便會想起去歲在西門町2號出口,聲援巴勒斯坦的集結中,他女兒的登台朗讀自己寫的抗議聲明;一旁的弟弟多麼勇氣的雙手舉起抗議的牌子!薩一家人,茉莉樹下的精神,就是邊陲世界抵抗霸權的召喚! 於是,當我向他提及,我相信知識轉化為力量時,將對你被轟炸滅絕的家園,帶來未來的正義;或許,也將體會到弘一大師所言:悲欣交集的深切。 他會在回覆訊息時,向我說:無論誰探索生命的真實,悲傷和快樂都將如出一轍(Whoever explores the reality of life, sadness and happiness will be alike)。 我總感受到這是穆斯林的一種悲天憫人,與世界其他受難者同在的襟懷!前幾天,他寄來一首歌,是加薩一位歌手唱的流離失所之歌;一如在廢墟中譜出的殘酷詩行! 我想向他說些慰藉的話;但,我沉默了!來聆聽加薩歌手 Ma Drina

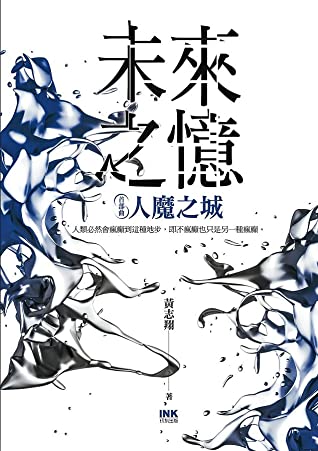

江迅│讀黃志翔 「未來之憶」 三部曲的首部超長篇小說《人魔之城》

作者企圖反映這種時代症候中的人性歧義,包括人們遭遇的夢、記憶、幻想、幻見、現實,也包括人們在大他者語境中的裂變,譬如蕭遙對自我的懷疑或肯認、安婷對真相的追尋與反挫、朱志揚對正義的追求與幻滅等。作者同時也想反映這時代症候中的意識形態偏見,例如後真相與假真相(如誰才是真正的恐怖主義),偽善與假神聖(如故事中的「和平展望會」)。作品並以此構築正、反、合辯證發展的敘事與書寫策略,譬如,首先建立讀者對朱志揚這警探的認同與代入感,再像剝洋葱似的,逐步剝開他對蕭遙的自居正義其實隱含不自覺的偏見,那才是最辛辣的內核。

小說的另一個重點是想反映美歐軍事工業複合體及其慾望驅力,就像故事中逐步浮現的「國際霍布斯主義」,類屬資本主義的極限化運動,這種軍工複合體及其代理人,以自由、民主、和平為名,實際的作為卻與之逆反,本質上就是反自由、反民主、反和平的利維坦巨獸,視戰爭為養分,且正悄悄推動全球範圍的帝國主義復興。

Read more