(本文轉載自2021年5月13日《The News Lens關鍵評論》,感謝作者鍾喬老師授權轉載)

終於,拍成電影了。這是在看到《惡水真相》電影預告時,心頭的一陣驚呼。當然,必得是劇情片;因為強尼戴普(Johnny Depp)飾演的尤金史密斯(E. Eugene Smith)這位報導攝影家,以聖徒的德性與修養,在主觀的執著中所成就的客觀留影,並帶有強烈自我譴責式的沉淪生活,根本上,幾乎沒有拍成紀錄影片的任何可能。

但,回到客觀的事實來看,《惡水真相》無疑是下得很好的電影名稱。因為,惡水如何帶來汙染,汙染如何讓人體在共同恐懼中,陷入疾病與死亡的威脅與苦慟中,這是人類世界在二戰以後,格外感受到的發展神話背後所帶來龐大代價。

這項代價,以攝影的真相暴露在世人面前,無疑以尤金史密斯於日本熊本縣小漁村中,拍攝 「水俁症」 事件,作為一種逼迫世人重新去面對:發展神話導致犧牲體系的龐大問題。尤有甚者,這不僅僅是涉及社會性介面的汙染照片故事;更深地,碰觸著人性深處的黑白與善惡問題。

這怎麼說呢?尤金在1978年《CAMERA》雜誌一篇深入訪談中,回答了這個問題。他說:「照片故事(picture story)和報導攝影(photo essay)最大的差異在於——前者只是一堆照片的集合;後者則存在深思熟慮的連貫關係。若用戲劇來聯想,便是表現出人與人之間的關係外,回頭省思結構性的整體關係。」

這裡說的人與人的結構性關係,近乎布萊希特(B. Brecht)在表現主義戲劇中,對於 「事件性」 與 「故事性」 差別的探索。前者,探討戲劇人物在社會構造中存在的關聯;亦即,為何發生?如何發生?發生在怎樣的人身上會產生怎樣的結果。後者,著重的僅僅是一件事情表面的戲劇性手法。

這樣子看來,因為尤金的攝影作品,非僅僅存在攝影者的觀點,而是進一步將拍照者對整個社會的事件化,融入系列性的報導中,具體而微地表現人在物質環境的構造面下,呈現出來的具體關係與面貌。

因此,我們見到的,往往是攝影者以整體的世界觀所拍下的系列性作品,而非單一的畫面。這也會形成一種結果:那也就是,當按下快門的剎那,表面上看似針對一個特定時空下,所做出的特定控訴或悲憫;然則,更深的卻是,控訴與悲憫的,不僅僅是一時一地發生的事件,而具備整個世界,在某個階段裡,必然發生的悲劇與惡果。

這在他所拍攝的代表性作品系列《二次大戰》與《水俁症》中都有明確的痕跡可循。當然,也表現在《惡水真相》這部電影中。

在這部根據傳記《浮與沉》所改編的電影中,主要圍繞著上述兩個堪稱典型性的拍攝主題,完整敘事一個令世人側目的報導攝影大師。作為一種「輔助性」展現的「二次大戰」主題。其實,就電影或者尤金的真實身世與創作而言,具備著主體性的價值與意義。

因為,戰爭中,他為當時《生活》(Life)雜誌所拍攝的系列性現場報導,具有一種強烈的救贖性內涵。如他自己所言:「每次按下快門,都是一種巨大的斥喝…希望它能在未來人們的心靈中迴響—使他們能留神、記憶與了解。」也因為這種強烈的救贖意識,導致戰後的他,因為遭戰場的砲彈襲擊,碎裂了臉孔,並且深受心靈的創傷,長達兩年時間,無法舉起相機繼續拍照。直到在家鄉養病期間,以他的孩子為背景,拍下一張舉世知名的照片,才暫時找到救贖療傷的出口。

這裡,出現了兩張他代表性的紀實攝影作品〈士兵與嬰兒〉和〈樂園之路〉。從這兩張作品中,他黑白靜照展現的構圖布局,是令後人不斷評論的重點(起始於左翼評論與作家約翰伯格);亦即,一種以耶穌受難的十字架場景,形構而成的畫面。那受難的嬰兒,在十字架的橫面,平躺在眷顧著嬰兒的士兵臂彎間;士兵則是十字架構圖的直立面。

這樣的救贖式畫面,令人深思地陸續出現在他的作品中;當然,就按下快門的這個人而言,他的心靈位置,恰與那平躺的受難者處於相同的狀態下,而非眷顧的士兵。

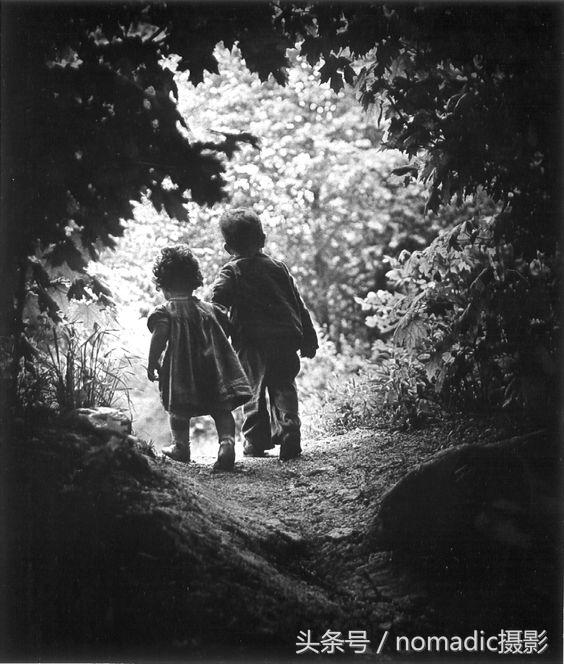

這樣的評論,得以繼續延伸的介面,在於〈樂園之路〉這張名作上。轉個方向,它,改以黑白照片的暗與光,來展現他聖經式的人性觀:兩個孩子從一片暗黑的林木間走向亮光的前方,就像背離了成人世界的戰爭毀滅,朝向有聖潔之光的未來。

救贖涉及的問題,是在痛苦的掙扎間,和世俗的敗德搏鬥,並設定一種完美理想世界的出現。在電影中,尤金向後來與他成婚的日本妻子艾琳說:「美洲原住民認為:『拍照會奪取被拍者的靈魂』;相同地,它也會奪取拍照者的靈魂。所以嚴肅面對你的相機吧!」

這席話背後,存在一種暗示性的挑釁,恰恰是:在朝向完美的理想世界中掙扎的創作者,將以遠比尋常人更深的狀態,陷入到頹廢或沉淪的深淵中。因為,他的作品只能在作品中生產救贖的美學,對於現實的救贖,並未帶來任何巨大的變革或啟示。這是圍繞在尤金現實生命與創作上,最具典型性的命題:因為理想與完美無法獲致,從而陷入焦慮與悲劇性的酗酒與藥物世界中。這當然表現在作為電影主題「水俁症」的系列性作品中。

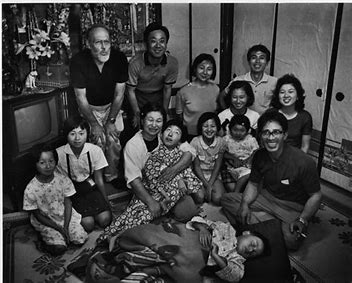

「水俁症」,日本熊本縣一個小漁村裡,因為化學工廠的水銀汙染,導致漁民在吃了被汙染的魚後,出現身體抽搐變形的怪症。1971年間,當尤金和他日籍妻子艾琳抵臨漁村,開始蹲點拍照並參與抗爭後,透過美國《生活》雜誌的報導,舉世震驚。終而導致這家惡名昭彰的化工廠,付出大筆賠償。

然而直到至今的2021年,日本政府與這家汙染工廠並未公開向世人道歉(這在我們生活的島嶼,自1980年代以來,似乎也耳熟能詳)。這是尤金史密斯生平最後的報導攝影作品。

在這裡,我們以相同於「二戰」主題的原罪救贖命題,探討的最具代表性的作品,便是〈晶子入浴〉。照片中,母親抱著他痙鑾已久的女兒 晶子入浴,構圖上,再次呈現以十字架受難為主體的救贖張力。母親宛若直立的救難者—聖母的化身,扶著在浴池中的受難者——女兒晶子,宛若耶穌的另一種受難形象。

救贖之慟,或者說無止盡的救贖,是尤金按下快門的決定性瞬間。然而,我愈來愈認識到:根源於內在對於惡水痛土的宗教性救贖,會讓一個世上的人,特別是藝術家,在「罪」的無盡深淵底下,終而選擇黑暗地面對自己。58歲的尤金在漆黑、暗弱、汙贓的單身公寓房間裡,與自身凝視和承擔的天譴搏鬥,選擇的是酗酒、用藥、沉淪以對待自身不算晚年的最後歲月。

手邊有一本1979年,「大拇指出版社」印行的尤金史密斯攝影集。封頁已老舊,卻欲見深沉傷痛記憶對於人的影響。認識這位報導攝影的經典人物,是在1980年代參與《人間雜誌》時,他的影像帶來的巨大震撼,在於對人類在文明暴力下所聚集的迫害,只有以罄竹難書加以形容。

例如,「水俁症」所帶來的環境災難,是那般緊緊揪住人心底映現在他的黑白影像的顯影上。然則,如此緊迫性的攝影構圖,到底帶來多少國家與財團的修正與悔悟呢?恐怕是受害民眾內心永遠的抵抗,以及抵抗背後的恐懼與無告。前不久,不是傳出日本政府,預備將福島核汙染水將排放海洋,其災難性影響,將遠大於「水俁症」對漁村與漁民的生態破壞與健康脅迫,人類生態災難何曾止息?

尤金作為報導攝影者的救贖愈深、沉倫愈重,舉世共睹。這讓我想起我年輕時相識的忘年之交——畫家吳耀忠。他也在這樣的救贖中,因為想以藝術承擔世上的罪,卻終而被囚禁於白色恐怖政治犯的牢籠,在異端撲殺下,左翼失翅,改造世界轉作自我沉淪。在獄中,開始了酗酒的日子,最終,病歿於酒精帶來的重症。

他的一生好友、我敬愛的老師陳映真先生,1987年,剛宣布解除戒嚴那年,在吳耀忠先生的告別儀式中,這樣書寫著:「革命者與頹廢者,天神與魔障,聖徒與敗德者,原是這麼酷似的孿生兒」。慟。

這「慟」回到尤金史密斯身上。也是1978年,也就是他臨終那一年,他接受的訪談中,涉入一個看似尋常卻佈滿荊棘的提問與回覆。提問者:「人們稱你為理想主義的浪漫派,你對此有何看法?」尤金回覆:「稱我浪漫派的人,通常活在挫折與憤世忌俗中。」;提問者:「你的真正信念為何?」尤金回覆:「…我相信,我們前進的還不多,所以我成了具有同情心的犬儒…不是浪漫…」。

一席提問,似乎回應了諸多困惑:關於一個充滿淑世精神的報導攝影家,為何陷入無法自拔的酗酒與用藥中,沉淪以結束自身僅僅60歲的生命呢?從而自嘲只是有同情心的犬儒,何等世俗而廉價…。然而,自嘲帶來的提問,設若換到他過世已超過40年的今天,實質同樣具存:「因為,干預現實以揭發世界性罪惡的紀實攝影者,所按下的快門,除了以藝術家身分關切自身的美學,並感受聲名帶給他個人威望與驕傲之外;更為深切的是:『這世界開展了多少的變革呢?』」。

有人說,藝術從來沒有改變過世界。這話只聰明地說了一半;因為,還有更深的智慧,是因為渴望變革的藝術家背負的沉重十字架,在世上救贖無望之下,陷入沉淪。聖徒與敗德者,成為孌生兒。從這樣的角度,我們重新去省思:「2013,日本福島發生海嘯,導致核電廠外洩汙染,只是國家不斷以現代性的民主神話,提高何污染的標準值,粉飾太平;2021年,日本政府決定將和汙染水倒進海洋中,將導致全面性的海洋災難。」發展神話下科技形成的地球汙染,註定再次於犧牲體系中,不斷惡性循環下去。

如果,尤金史密斯仍在世,他將拍出如何一系列具有緊密事件性關聯的福島核災報導攝影呢?當然,就像世上假設性問題一樣,這項提問的實質貢獻或許不大;然則,救贖的構圖,卻在人類的內心,普下恆遠的安魂曲音符。直到按下快門的人,在巨大的十字架前躺成一個沉淪的問號身體,難道不是嗎?慟。

這是作為一種省思下,《惡水真相》這部電影所帶來的美學悖論;它,永遠與現實的改造或溺斃息息相關,顯現得那般糾纏與辯證。

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航

發佈日期:2021/05/30