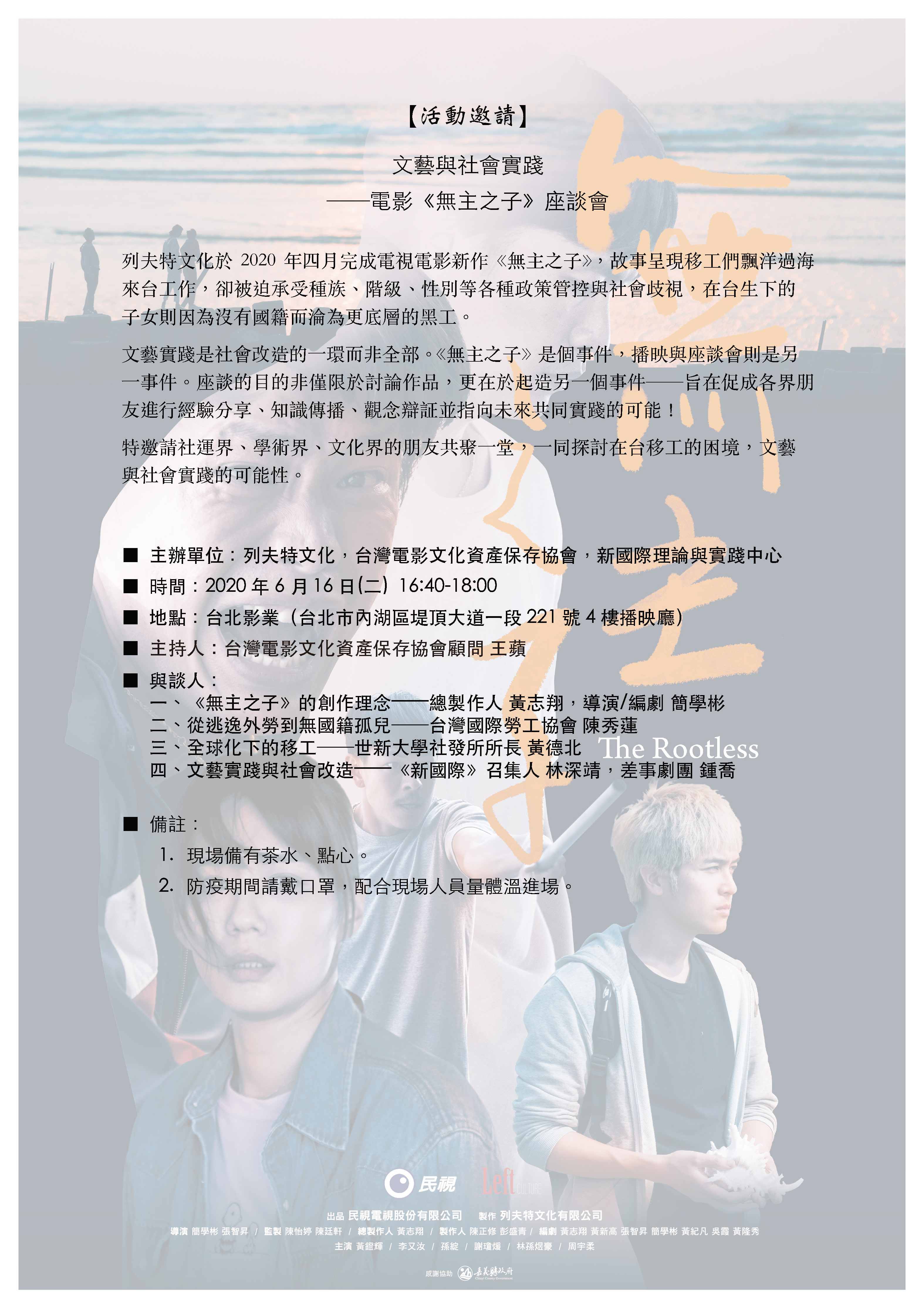

「《無主之子》是一部描述移工與底層二代青年的影片。父親為越南移工,最早身分是海上漁工,因備受歧視與欺瞞之苦,失手在海上動了撈魚鏟子,砍向漁船雇主,成了逃跑越勞;她認識的漁市販賣魚貨的女子,後來成為他非正式狀態下的妻子,雙雙步上逃跑鄉間,在地下工廠及裝貨生產線上勞動的男女工,並且生下一子,即自始至終失落身分的《無主之子》。……透過這部影片,這位移工的飄盪年少,多少意味著發展價值觀浸漫下的台灣,較多是民間相對人道對待貧困中無望的移工,讓他們在溺斃前一刻,攀到一根浮木。(影片中的建築商夫婦即是典型案例)。然則,在國家檢視的系統控制中,卻必須排除任何認同的差異性。這是這部影片的民眾性與美學性,在與社會生產關係發生碰撞時,所激出的火花。」

(本文轉載自The News Lens關鍵評論,感謝作者授權轉載)