◎鍾喬

(本文轉載自The News Lens關鍵評論,感謝作者授權轉載)

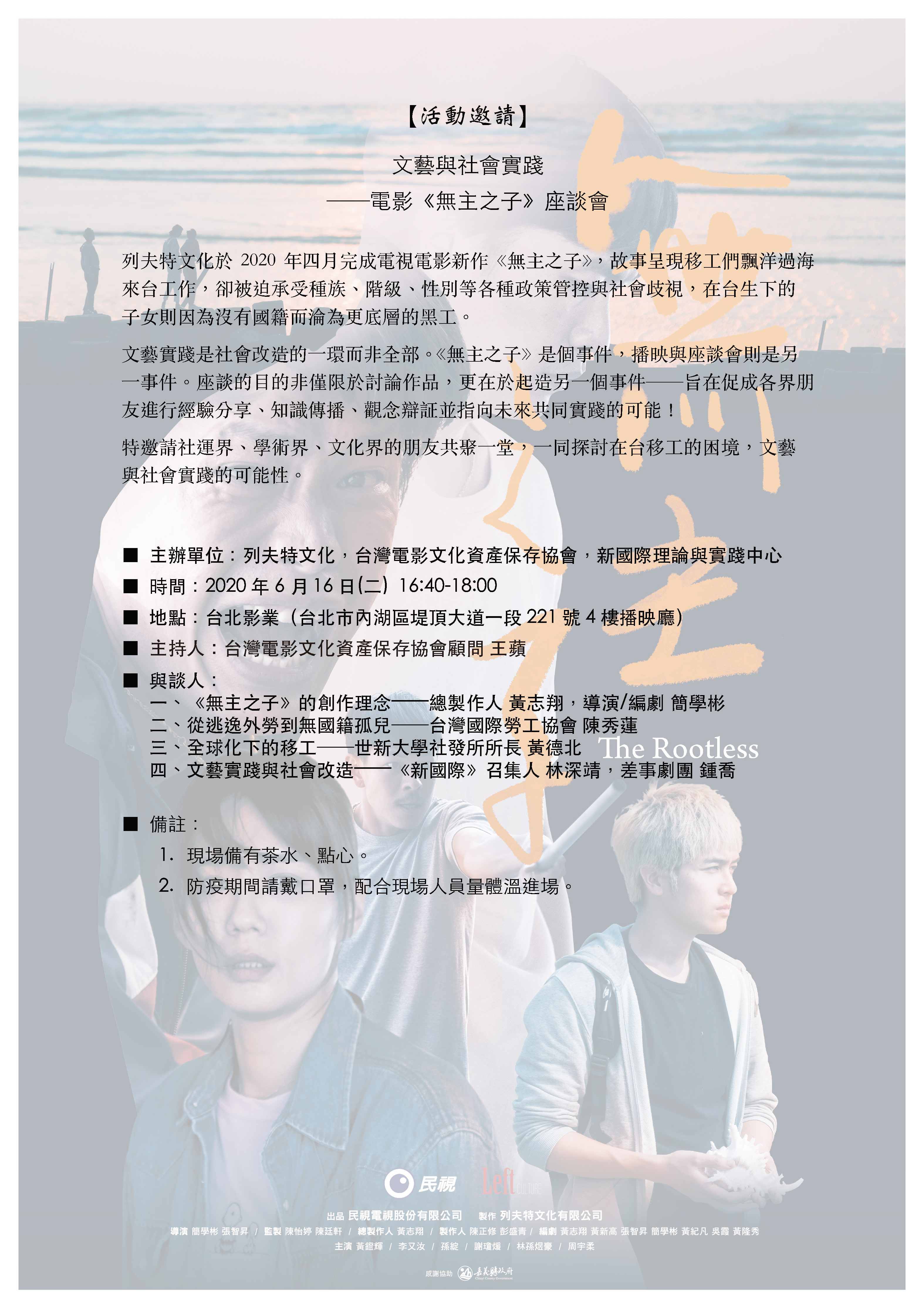

《無主之子》是一部描述移工與底層二代青年的影片。父親為越南移工,最早身分是海上漁工,因備受歧視與欺瞞之苦,失手在海上動了撈魚鏟子,砍向漁船雇主,成了逃跑越勞;她認識的漁市販賣魚貨的女子,後來成為他非正式狀態下的妻子,雙雙步上逃跑鄉間,在地下工廠及裝貨生產線上勞動的男女工,並且生下一子,即自始至終失落身分的《無主之子》。

《無主之子》是即將在《民視》播出的一部電視短集,我受「列夫特電影公司」之邀,先去看了試片。一般說來,電視劇呈現的劇情與內容,容易予人煽情或者賺人眼淚的刻板印象;這部影片確實也鋪陳不禁令人淚下的情境。然而,導致淚下的種種背後原因,卻成為一部通俗劇情片值得思索與探究的結構因素。這就值得以底層民眾的社會處境,重探影視通俗劇如何潛藏的美學性質的問題。

看似通俗電視劇的一部影片,呈現出移工的典型性「事件」。圍繞在這「事件」前後上下的大抵是:移工身分如何在國族與國界的框限下,失喪階級認同的處境,在流離失所的底層人生中,探視無從安身立命的跨國境漂泊。關於「事件」,在當代影視或劇場美學中,都值得一再探討。

主要是如何看待社會構造與個人處境,生產關係如何在群體中「敲響」個人生命遭遇的問題。這雖然是現實主義與表現主義美學爭辯的「老生常談」;但,「老生常談」的優越性,卻在當代虛擬世界的個體原子化狀態中,重新興起「藝術與社會」的恆久探索。

表現主義宗師布萊希特(B.Brecht)在近乎一世紀前提及的:「以一場車禍探究戲劇事件的階級關係。誰是一場意外車禍的受害者?他/她的社會地位,將影響為何這意外的發生,以及所形成的不同結果。」因此,「事件」成為戲劇性成立的美學與政治/經濟前提;不再只是滿足中產人士的幻想需求。現實中,2010年英商林克穎一輛賓士轎車撞死送報青年的車禍,而後肇逃回英並藉此發表國籍護體論的「事件」,就是一個典型,相信社會大眾印象深刻。

這「事件」引發我們深思的,應該不僅僅是貧困家庭孝子的喪身,令人深感痛惜而已。而是具社會(或泛稱西方)優勢感的商人,與不幸喪身的青年生命,如何被放在正義砝碼上,重新度量的關鍵問題。恰恰是這個關鍵本身,引發個人與社會/時代/歷史的種種分析與探究,而這也恰是《無主之子》以一部影視引發探索的核心所在。

在這部以短輯作為連結的影片中,劇情不脫引人目光的親情與愛情,這也通常是通俗連續劇的大眾消費傾向;重要的是,一齣描述底層移工的劇情影片,如何讓觀眾深思:「劇情從現實而來卻高於現實這個提問」。在本劇中,此一提問的存在,落在身分認同的「事件」上。

當然,這是移工在全球化過程中,最為具普遍性的一項議題。然則,當普遍性遭遇日常的特殊性時,我們看到的是:「當底層流動不安的愛情,在飄盪的人生中發生時,漁工在海上漂泊固然是流動所帶來的不安,一個點典型農村社會裡的年輕女性,即便在台灣歷經現代資本社會的洗禮後,他所面對的愛與親情,仍然擺脫不了性別與階級弱勢,為她帶來的巨大陰影。」

而後,必須在生存界線的臨界點上,選擇與自身骨肉的聚合,這還不是親情的殘酷底色,更形困頓的掙扎存在於,在現實面前,選擇讓兒子成為《無主之子》。她有其他的選擇嗎?應該會有。但,回到社會結構面上來看,除非國籍的自主性選擇,超越國家治理的框限,且更大程度保障移工的社會安全性,否則將永遠是持續不斷反覆的問題。

流動與不安在父母親身上留下印痕,移工問題與愛情婚約緊緊綁在一起,比較特殊的是,這部影片非只處理底層異國婚姻的流離,更進一步涉及下一代新移民的身分如何自我認同與被國家/社會認同的議題。

這本身的「事件性」發生在戶籍官員,問這位移工二代青年,「你認為自己是台灣人嗎?」。裝扮時髦而在工地打工的他,在鏡頭面前沉默良久,不曾回覆。這沉默,是默認嗎?是掙扎嗎?是痛苦嗎?或是抗議呢?似乎從編劇與導演的處理中,演員並未給予腳色任何暗示的神色,這是提問後的沉默。

重點在於:「提問的人處於期待答案被選擇性解釋的狀態;而被提問的人,只能用沉默的眼神予以回覆。除此之外,他不知任何回覆,對於當下的他(或已然隨他成長的青春)有任何更落實的意義。因為,任何回覆或解釋都不具實質內涵。」

《無主之子》在這個介面的理解下,恰恰是「台灣之子」的對比參照,而且有極大的逆光落差。當下主流普遍性的「台灣之子」是國族認同,「無主」的兒子是被國族以法律意義捨棄的對象,從這樣的角度理解漂泊者的身分認同難題,是破解這齣通俗劇拒絕庸俗且導引思考的核心。

這同時,影片中一再失去社會支持的困頓夫妻,以及他們無主的兒子,也是價值意義下的「南方之子」,也就是在第三世界結構性下,於全球資本市場中漂泊的青春年少。需進一步說明的是,新移民身分的世代飄盪,其延續性在他身上釋放出多方面的深刻內涵;而他的現身,恰恰讓我們反思現代化意義下的西方世界,是一般主流「台灣之子」複製與响往的門徑。

作家陳映真寫於1980年代的小說:《夜行貨車》,最後以這一行句子作為終結,他寫到:

「黑色的、強大的、長長的夜行貨車。轟隆轟隆地開向南方的他的故鄉的貨車」

這裡沒有一般熟悉的台灣南部的指稱,而是以「南方」這個象徵第三世界結構性價值來稱謂,埋藏表面底層的影射,其來有自,也已出現在趙剛評論《夜行貨車》的文章中,提點出二戰後在國際資本依賴體系下,台灣與泛稱的「亞洲四小龍」,在追尋西方現代性的依賴結構中,早已捨去第三世界的價值取向。

現在,透過這部影片,這位移工的飄盪年少,多少意味著發展價值觀浸漫下的台灣,較多是民間相對人道對待貧困中無望的移工,讓他們在溺斃前一刻,攀到一根浮木。(影片中的建築商夫婦即是典型案例)。然則,在國家檢視的系統控制中,卻必須排除任何認同的差異性。這是這部影片的民眾性與美學性,在與社會生產關係發生碰撞時,所激出的火花。

影片中耐人尋味的另一觀點在於:「社會邊緣人的情感投射,以失智的老人提及害怕外星人來騷擾或傷害。」這「外星人」以既指涉莫名權力的外來頃壓,且多少隱喻自身被排除的社會處境,作為雙重鏡面的折射,耐人尋味。當移工憶起在他越南家鄉,也有老一輩說:「外星人」是投下黃澄澄的炸藥的金髮碧眼的人,指涉的當是越戰時期美軍在焦土戰爭中投下的「橙劑」;而台灣的失智老人,則是以黑頭髮、黑眼睛來比擬「外星人」,指涉的應是本土工廠老闆或掌權者。

在這裡,台灣與越南(或者廣泛東南亞)的底層階級,成為相知的友人,一首越南情歌,讓失智老人彷彿清醒在另一個世界中。他們連結的是:「另起一種主流價值觀之外,對於亞洲第三世界的想像」,即便這想像顯得孤單與邊緣,甚而無人問津。卻讓影片的親情與愛情,找到底層生命面對世界的出口。

所以,《無主之子》是南方之子,意味著台灣與第三世界的連帶關係;而南方之子如何看待南方作為一種世界觀,恰與這些年興起的「新南向政策」,以國家、市場作為核心面向有所差別;當然,更應反思的是:「新南向」源自於90年代「南向論述」的次帝國想像,這是關鍵性所在。

在劇場裡,因為長久與亞洲第三世界交流的對話,讓共同工作者與我重新凝視:「看見自己」「看見他者」「看見共同」的區域共同體連帶,而這部以通俗出發的影視,提供我們反思重新「看見南方」,才是「看見自己」的開始。

影片接近尾聲時,父子重逢與海邊熟悉的消波塊上看海,他們之間的一段對話,值得玩味。兒子說:「我喜歡這裡。」(意指台灣)。父親:「但是這裡的人,不喜歡我們啊。」。

如果,我們非只是以情感性地對待,來看「喜歡」或「不喜歡」這兩句對話,我們將發現這是社會(或世界性)的結構問題,在底層發出的迴響,而聲音正不斷擴大出去,並留在我們內心深層。不是嗎?

發文日期:2020/06/16