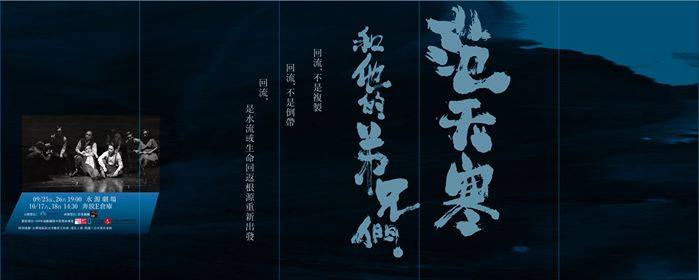

【編按】本文通過尋溯鐘喬老師排演《范天寒和他的弟兄們》與《戲中壁》兩部戲劇的創作理路,傳達對民眾的、第三世界的劇場實踐的思考。其中,《范天寒》勾連五十年代白色恐怖的政治受難與八十年代工人運動,以底層客家人民在舞台上的身體在場,將其政治訴求從紛擾的歷史長河中打撈出來;超越西方現代理論中盛行的「族群」、「人權」視野,站在苦於「冷戰/戒嚴」體制的東亞第三世界立場,展現台灣客家人生命的尊嚴,以及在此基礎上生髮出對工運、農運的關切。《戲中壁〉》則以時空交織的形式,在當下回望「二二八」時期上演的《壁》一戲,呈現台灣兩個世代戲劇創作者的「靈魂交流」;著重探討戲劇「美學性」與「民眾性」的平衡關係,作為一種激進美學的藝術形式,戲劇如何與民眾共創全新的生產關係,從而導向改造社會的文化行動。感謝作者鍾喬老師供稿。

Read more