【編按】本文通過尋溯鐘喬老師排演《范天寒和他的弟兄們》與《戲中壁》兩部戲劇的創作理路,傳達對民眾的、第三世界的劇場實踐的思考。其中,《范天寒》勾連五十年代白色恐怖的政治受難與八十年代工人運動,以底層客家人民在舞台上的身體在場,將其政治訴求從紛擾的歷史長河中打撈出來;超越西方現代理論中盛行的「族群」、「人權」視野,站在苦於「冷戰/戒嚴」體制的東亞第三世界立場,展現台灣客家人生命的尊嚴,以及在此基礎上生髮出對工運、農運的關切。《戲中壁〉》則以時空交織的形式,在當下回望「二二八」時期上演的《壁》一戲,呈現台灣兩個世代戲劇創作者的「靈魂交流」;著重探討戲劇「美學性」與「民眾性」的平衡關係,作為一種激進美學的藝術形式,戲劇如何與民眾共創全新的生產關係,從而導向改造社會的文化行動。感謝作者鍾喬老師供稿。

重新「歷史化」白色恐怖歷史

近年來,在台灣「轉型正義」成為引人注目的政策,固然有其鮮明的政治軌跡;亦即,在後冷戰的新自由主義民主政治中,清理戒嚴統治下的人權侵犯與壓殺。然而,表現在社會認知的經常時態,卻是興起另一波文化領域中的歷史追溯。特別在青年文化中,顯現得格外具備衝擊力。共同記憶的復甦,在一個因消費文化蔓生導致失憶狀態令人咋舌的年頭,當然意義重大。

誠然,以詩歌、文學、電影或戲劇創作,重新「歷史化」白色恐怖歷史,最初還是透過報導文學的方式登場。然而,盡管創作的形式如何不同,希冀在後革命年代,搶回革命年代以民眾作為進步意識的思想狀態,卻是形象化這段歷史的初衷。1989年,關鍵性的一年,台灣一部具指標性的電影悄然誕生,便是侯孝賢導演的代表作:《悲情城市》。這部電影的重大成就,固然在藝術性上,處理了一個時代悲劇的美學表現;更具啟蒙象徵的是,開啟一個臨界意義上,重拾集體記憶的核心命題。為何又如何是在臨界意義上呢?主要還是電影放映後,關於發生在1947年的「2.28事件」與1950年代「白色恐怖」,在於戰後台灣社會性質的分析上,有了一些爭議性的進展。這進展,應是進一步推動侯導演以鍾浩東、蔣碧玉的時代巨流生命,在白色恐怖歷史背景下,拍出《好男好女》這部電影的主因。

從《悲情城市》到《好男好女》,揭開的是歷經二戰後冷戰/戒嚴體制下,台灣社會對於「2.28事件」源於半封建社會的國府,在遭遇日本殖民主義的現代化統治後的台灣,在接收時產生的貪腐與貧富不均,導致的人民起義反抗事件,分析其社會性質,具有官逼民反、臨時起義的內在狀態;然則,接續於「2.28」後不久的白色恐怖刑求、監禁與殺戮,則是在國際冷戰背景下,因著韓戰爆發,進一步推動以美國麥卡錫主義為核心的反共撲殺。這個結構性因素,從冷戰年代延伸至後冷戰年代,至今仍與新冷戰年代下冷戰延長線下的影響,發生密切關聯。

在這裡,便讓我們有機會,重新返身「歷史化」白色恐怖歷史,連結冷戰記憶與當代新冷戰對峙的情境。如果,以現今台灣官方轉型政治為軸線,我們發現:一般說來,特別在當今的「轉型正義」思考上,普遍地化約以上兩項歷史記憶為人權事件。在基於以現代化為根基的西方民主思維下,這是被接受與理解的;然則,不將特定時空條件下的政治壓殺,置放於當時的國際與社會環境來考量,將永遠無法在民眾的/民族的、以第三世界視野出發的歷史鏡面下,考察事件在特定時空下的特定意涵。

年輕時候,在《人間雜誌》工作,經由陳映真老師的思想與文藝啟發,知曉了相關1950年代白色恐怖的事蹟,並有機會以報告文學、小說、詩歌、電影劇本的創作形式,走進了這一頁被壓殺的歷史。因而,近些年來,我在自己勞作與創作的《差事劇團》重新拾起這件差事,轉而將過去的創作,專注於劇場上。就這樣,時間匆匆,與前段不同形式的創作,相隔已近30年歲月,悄悄從身邊滑落。回想近年來,以劇場來表現島嶼一頁血腥囚殺的事蹟,每當在電腦螢幕前,書寫這樣的場景、那樣的對話,揣測當年這些人物的形象,她/他們如何面對一場終致血腥收場的地下革命行動;並身在其中置生死於度外的種種時,腦海裡,都會閃過某個畫面,並因而再次興起一種思想上的反芻。

某個畫面是:記憶中,有一回,從桃園三洽水山區,採訪在白色恐怖牢災中,渡過漫漫歲月的政治受難者梁雲漢先生後,回返台北的《人間雜誌》辦公室。進門後,腦海中被整個地下黨人逃難、流亡、壓殺的歷史,全然壟罩,以致被當時的情境深切感動,並在心中萌生許多寫作的想法;現在回想,將被淹埋的歷史重新出土,現場的訪談對於寫作的豐富性,具備關鍵的重要性。就是這件採訪報告,在事隔30年後的2018年,被編導為《范天寒和他的弟兄們》,登上舞台。

恰恰也因著寫作對於豐富一件被刻意淹埋歷史的啟發,至今猶記得,便是在那個窗外因一陣陣冬雨,突而變得蒼茫起來的午後,雜誌社夥伴們暱稱「大陳」的陳映真老師,從茶水間端了一杯浸泡著茶葉包的熱茶,走了出來。他先是笑著,像有感於某些事情的重要,於是在我們都熟悉的空間氛圍下,用口哨吹起了《國際歌》的旋律。要說的是:接下來,他淡淡的說了一句類似這樣意思的話:「不是我們的寫作有多麼了不起,是那些在困頓的年代,犧牲生命以求保住理想的人,教育了我們…」

記得當夜,以及當夜以後的很多個夜裡,每每在燈下攤開稿紙寫作時,動筆前,腦海中,滿滿都是這句話的語意!恍然間,似乎我有了一種明白。大體也就是一種不以竊喜或菲薄自身的創作,而失卻自身在這壓殺的歷史經驗中的「入席」。在此,「入席」一詞,比較接近一種共時性的對話關係,不僅僅是道德層面的信仰如何的問題。

而這也在1994年,形成書寫《戲中壁》中篇小說;隔了25年,才又在2020年,發展為帳篷戶外劇場:《戲中壁》的心路旅程。

這個畫面,在往後的時日裡,帶動著面對島嶼二戰前後歷史的反思。從而在亞洲殖民主義/冷戰/內戰的思辨中,展開思想與劇場表現的學習,將錨點落在左翼的觀點下,如何看待第三世界的命題上。在此扼要地訴說:在後冷戰的新冷戰延長線上,像我又或與我思想頻率接近的泛左翼,根本上,站在全球化之初的1990年代,福山聲稱的「意識形態終結」的對立面。說得到位一些,是在後革命年代,仍然思索著「革命」作為一種文化或社會行動參照的人。

這樣子,很多年…不曾忘卻;這樣子,很多回,在劇場上以白色恐怖作為創作題材…不能忘卻。這樣子,對於「轉型正義」以西方人權觀作為標竿,卻不去正視冷戰年代的反共左翼肅殺,必須提出能力範圍所及的主張…不能輕忽。這樣子,恰恰自外於當前(選擇性)歷史公民教學的主旋律之外,方能回返自身對這段歷史與當代的對話關係…不容怠忽。

我常說,縱或觀點有異,卻因革命者曾以實體的存在,走過被壓殺的血腥道途;因此,記憶所堆起的千層骨骸,得以在我們面前重新現身。面對記憶前來叩門,唯有在劇場作為一種文化生產的前提下,檢視左翼革命在「去帝國」的特殊性下,從民眾的、民族的內涵與脈絡,重申以第三世界視野出發的人權價值。

《范天寒》:一齣戲的誕生

上個世紀80年代末,解嚴前台灣社會爭取政治民主、社會平等、環境正義、性別認同、族群權益、階級利益……各領域的民間力量蜂擁而起。1988年12月28日,「我是客家人;我說客家話-客家還我母語運動」是這個波瀾壯闊的社會運動中的一環。2018年,除了紀念客家運動30年外,也以客家作為當代族群融合的表徵,透過劇場表現呈現「來者是客」表述中,「主」v.s「客」的相互對待關係遇上的生動歷史與當代敘事。

台灣民主化過程中,實質上,客家人取得社會、文化、經濟上自主尊嚴的地位;然而,底層的客家歷史與社會,如何尋找「主體性」的機會與困境,卻未曾被深入發掘,「隱形的族群」所指當為此重點,這形成戲劇探討的生動主題!這「隱形的族群」—客家,得以從客家移民年代的一首詩《渡台悲歌》展開。其中最開頭便寫道:

勸君切莫過台灣,台灣恰似鬼門關,千個人去沒人轉,台灣所在滅人山。

客頭說道台灣好,賺銀如水一般了,口似花娘嘴一般,親朋不可信其言。

30年前,台灣解嚴後隔一年,一場語言主體性的倡議,吹促了客家「還我母語運動」;30年後,我們如何看待客家社會的轉化呢?這是一個發人深省的問題。客家曾經被稱作「隱形族群」;現在,如何現身!如果,以演員在空間的身體進出,以場景表現結合音樂元素,是否會是客家追尋生命經驗的一種深入的途徑呢!不禁這樣追問!也就在這樣的情境下,原創戲劇【范天寒與他的兄弟們】拉開戲劇展演的軸線!

客家不以「回首」這個詞彙來形容看見過去;卻以「轉身」來訴說對共同記憶的追索。這意味著,當下的世代,將以身體行動將過去發生的重要事件,挪置於面前,重新審視共同記憶的方方面面。更形迫切的是,在或許清晰,或許模糊的記憶堆中,摸索自身與這些記憶的關係!

這樣的思索,催促我重新走回了30年前採訪過的客家現場。那時,在<人間雜誌—台灣客家>專輯的報導現場,我創造了一個人物—范天寒。做為如何反思1950年代客家農民子弟生活樣貌的轉折。如此,戲劇將不再是歷史或被壓殺的集體記憶的回顧而已;而是提出當下視角,面對人如何在客家精神的召喚下,曾經無縫接軌的與時代或社會改造相連結的探索!這探索也串連到一場戰後的罷工運動,即發生於1989年的「遠化罷工」。這次罷工是客籍勞動者,歷經台灣二戰後「冷戰—戒嚴—依賴發展」的經濟掛帥模式,所展開的對於資本體制的反擊。「這道罷工線是工人共同畫出來的,代表著工會是爭取工人權益的核心。」罷工帶領者羅美文,當年在廠房前演說的發言,時隔多年仍難忘懷,「這是戒嚴統治下的第一場罷工。」

連結1950年代的范天寒的故事與1980年代「遠化罷工」經驗,以現代劇場方式呈現的客家現代戲劇。在演員以身體的逼問與質問,所形成的表現中,充分展現當代與記憶相遇時,碰撞的火花與血痕….。然則,一齣戲,若只以現實的記憶為翻版,將只再次複製回首的往事;客家以「轉身」替代「回首」,將記憶擺回當下的面前,藉以重新審視及面對,劇場將不再以重複敘述現實為表現的方式,而是另尋總體的創新表現。

范天寒是虛構的人物;新編一則讓眼眸睜亮的戲劇,像石室中一道穿梭於隙縫間的光!這就是 《范天寒與他的弟兄們》這齣戲的源起。當下回首,1980,是東亞民主改革變遷的年代。特別是台灣與南韓,因著二戰後共同被編入亞洲反共島鏈的政經元素,以獨裁下的經濟發展,涉越1970年代的石油危機,創造亞洲四小龍的唯發展論奇蹟。當然,彼時中國大陸也邁向改革開放之道途!可以說,整個1980年代東亞的轉化,一定程度訴說了這以後30多年來的劇變。然而,媒體或知識主流會說,拜西方現代化之賜,有了民主化改革,卻甚少會提及:台灣與南韓幾乎類似的依賴性發展模式,在冷戰文化影響下,如何自外於亞洲的自主性,並藉此脫胎出「中國因素」的根源;然而,這便也是活過80年代的眾生,在身體裡檢討戒嚴元素時,無法放過卻輕易掠過的國際冷戰因素。這其實與台灣作為美式新殖民文化的隱形駐在所,有著不可脫鉤的密切關聯!

30多個寒暑說來不長,在網路瞬息全球傳遞的當代,也不能說短。那麼,且以記憶來聲稱這樣的時間感!畢竟,1980年代,顯得那麼關鍵且重要。若說記憶,個體記憶與共同(集體)記憶是交錯的兩條線索。從個體記憶,我們取得了開啟人與自身對話的空間;從共同記憶,我們取得了社會構造對話的場域。兩者的異同在於:通常個體記憶緊守人的主體性,這固然重要;很多時候,姿態或風候形成時,卻失去對以社會階級分析為單位的共同體想像。

若以共同記憶為敘事體,可以說,我是在這樣的前提下,經歷台灣1980變幻不拘的風雲。並在當年,以探索眾生相依歸為標竿的〔人間雜誌〕,認識一位稱作卡巴的國際攝影大師。開始想像,如何將卡巴虛擬為身旁的攝影家,並在內心裡虛構在地的台灣卡巴;與此同時,我因為涉入1988年的客家「還我母語運動」,並於〔人間雜誌〕主編「台灣客家專輯」,從真實人物的訪談過程中,虛構了另一個稱作范天寒的人。

關於羅伯、卡巴〝Robert Capa〞,1930年代,他在西班牙內戰現場,因拍下「倒下的士兵」這禎膾炙人口的傑作,而以「如果,你拍得不夠好,是因為你靠得不夠近」一句名言,名遍天下。現在,我的手邊有兩台1980年代留下的相機,那是向攝影老友蔡明德借來做戲用的道具。這相機的兩顆鏡頭,紀錄了一個孕育新社會的波濤年代;然而,隱藏在這鏡頭背後的,又是多少擺在眼前的未知呢?的確耐人尋味!而現實說不盡的,恰好是詩或戲劇最想介入的。最近,我將卡巴邀請進一齣戲中。但,我要說的是:戲中的卡巴,僅以「卡巴」為名,卻已不是攝影史上的大師卡巴了!而這位戲中的卡巴,卻經常夢靨似底醒在子夜的床頭,而後噤聲底對著自己說:「真的嗎?但…我靠得夠近時,也就是按不下快門時候…」。這句話的背後,有其背景。也就是在1980年代,當我與蔡明德前往報導現場時,常掙扎於報導見證與參與運動的界線之間;最後,總以邊拾著相機與紙筆,邊投身到民眾抗爭的現場為總結。現在回顧,既是共同記憶的一部分;也可以說是,個體記憶的全身丈量吧!

話說回頭,記憶無論是共同或個體,都以一種流動的狀態,進入到日常生活的場域中。也就在這樣的流動中,戲中的卡巴與一位稱作范天寒的長者見了面。范天寒,一個消失於真實世界,卻出入於虛構世界的名子。或許,他只是一張徘迴於光與暗中間的影。他沒和我們說甚麼!但,他隱入黑暗中的前一刻,一整個1950年代白色恐怖的肅殺,像在時空中突而失蹤的一部紀錄影片一般,又在我們「轉身」(客家回首的意思)時,一吋吋穿梭在我們的視線中間,卡巴於是在這影像的流動中,與范天寒從相識而握手…在既虛構且真實的這部戲劇中。

但,范天寒的背後,真有其人。本名梁雲漢。1952年,因涉入白色恐怖案,在桃園三洽水的客家山坳仔家鄉被捕,在牢房中待了20年,兄長與侄子分別被判死刑。一頁刑殺的判決書,歷歷在目。「我們是手綁著手,牽著一條麻繩,被帶上車,送進軍法局的…」梁雲漢生前,這樣對前去採訪的我說。而後,接著又說:「這是我生平第一次,向外人說我們家族的故事…內心壓力很大!」那是1988年,解嚴後的一年,文化冷戰仍在島嶼上空盤旋…。為了免於讓梁先生及其的家族,再次驚心或受到監視與迫害。我幫他取了一個稱作:范天寒的匿名。

一個真實的名子,消失在日光下;一個虛構的名子,卻誕生於迷霧中。這是現在回首1980年代踏訪1950年代肅殺事件,從內心深處浮現的一句話。「范天寒和他的弟兄們」就這樣以一齣客家戲碼的身世,與眾人謀面。這讓我不免再次憶起,希臘導演安哲羅普洛斯的電影:「尤里西斯的凝視」〝Gaze Of Ulysis〞。片中那位穿越整個東歐,只為尋回消失在戰亂中的一部紀錄片的主角—他是一位導演。他說:「戰亂讓一整個世代幾近消失,只有找回紀錄片,才能找回眾生的面目!」他說的,雖與范天寒及一整個1950年代的撲殺,在情境上有所差別。卻道盡殺戮與滅絕的過程,一如壓迫者的殘酷行動,用一鏟鏟泥濘中的血土,無聲埋葬反抗者的屍骨。

那麼,從這樣的范天寒,我們也得以連結到電影中,那場霧中的屠殺,來得何其突兀,卻又真實得令人生畏。電影中的父親說著「霧是人們最好的朋友」,因為霧終止了戰爭。於是和女兒邀導演至河邊散步。女兒哀求導演帶她離開戰亂的家鄉,導演答應了。沒想這時,河邊來了軍人,老人和女兒在軍人的槍擊聲中,倒落於霧滿的河畔。影片被一整片濃之又濃的深霧遮蔽,只聞殘酷的槍聲卻不見人影,彷彿一如范天寒的家人與親族,仆倒於馬場町刑場,在1952年,天濛濛亮起亮時的某一天。是的,也恰是在另一個電影的場景中,歷經1989年的東歐社會主義解體的鄉民們,帶著錯愕的臉孔,在一條大河的河畔,目睹激流中的一條貨船,載走在河上游的碼頭,被支解下來的、巨大的列寧石雕頭像。

一切都像一趟旅程。凝視著戲劇中范天寒,或者電影中的尤里西斯。而這旅程,只為穿梭無盡的邊界,來到時間的這頭,與我們再度謀面,如此而已!

時間是一條長河

一齣戲源自於:時間是一條時而波瀾洶湧、時而寂靜無聲的長河。1988年,一場語言主體性的倡議,在台灣發生了客家「還我母語運動」。然而,就客家歷史與生活的現實而言,人與土地的生產關係所形塑出來的社會構造,卻牢牢地將我們的目光,凝神於時間彼岸的一場白色恐怖刑殺,與另一場發生於小鎮的工人罷工事件。

激動人心的種種記憶,固然與工人衝破戒嚴體制,展開弱勢者的爭權抗爭有關;更多的,也在客家運動剛敲響晨鐘之刻,客籍社會運動的本質,就恰恰並非涵蓋主流抗爭價值的菁英民主政治訴求,而是朝向社會底層的工人運動!記憶深刻的,當然是跟隨我前往現場的梁雲漢先生,他在工廠門口的罷工線旁,站了一整個下午;後來帶著深思的心情,用客語和我說出類似這樣的話:「我們在五零年代展開的是農民革命,雖然終因歷史條件不足而失敗了,但留下的血跡,或許就在這裡灌溉了罷工的秧苗…」。

發生於台灣1980年代的社會運動,通常以對抗國民黨的戒嚴統治,作為總結。當下的「轉型正義」也可以說是如此。然則,如果不從進步社會觀出發,將無法穿透歷經民間社會胎動,所導致的激進社會對黨國體制的反叛,到底基於怎樣的背景而群聚。客家運動就是一個很典型的案例。最開始,從戒嚴體制下,對於方言的控制,引發客家社群,以爭取語言主體為訴求的「還我母語運動」。

然而,如果我們深究,二戰後,1960—70年代,台灣以加工出口的依賴發展模式,擠進亞洲資本發展的潮流間,也必然帶來了種種發展的代價,這就是後來「客家運動」在超越語言之外,所展現的對於工、農運動的關切。也展現在閩客分類鬥爭歷史中,福佬沙文對客家的分化。還有,1950年客家農民與地下黨的革命,以及發生於1989年,台灣第一次罷工運動的「遠化罷工」。這是當年「人間雜誌」,在陳映真先生的帶領下,所開展的「台灣客家」專輯的文化思維。

客家是移動的族群,在時間的長河中,因著流動而生果敢、生猛之性,或可轉作「硬頸子弟」的非刻板描述;也因著在流動中,殷盼紮根的需求,而注重家族的傳承。兩者交相辯證,在台灣民粹政治的夾縫間求生存,常遭汙名化為投靠官方的「義民」。這是客家運動30年,最值得反思的結構性觀點。可以說,是在這樣繁複的,對於劇場如何在時間中,以當下的身影,迎向或突而慘遭記憶滅頂的錯綜下,稱作 《范天寒與他的弟兄們》這齣戲從誕生、難產以至於歷經波折,而每一段的波折,都如同潛藏在激流中的紋路般,不動聲色,卻令人屏息。

恰恰是在這樣創作旅程的研磨中,本劇導演王瑋廉寫下 生動而深刻的一席話語,發人深省與深思。他說:

范天寒,在這裡僅剩的一個姓名,史料裡找不到的名字,因著他,引動一串破碎不全、馬賽克般的事件與場景,那些關於他弟兄姊妹們的模糊面貌,如何追尋。一名攝影師,在一次又一次的紀錄與採訪之中,究竟拍下了什麼,看見了什麼。畫面的捕捉與拼湊,真能勾勒出真實?感知與行動,在歧路裡如何能不迷失?

從流轉在50年代地下革命黨人革命,一直到1989年的罷工現場。四十年的跨距,對於歷史裡沒有位置發聲的人,是漫長,還是一瞬?無聲的景象會不會凝聚成一面黑色的鏡子,向活者撲來。客家記憶,以它流動的載體,所帶動的文化力量。像似河水流淌的聲音,無嗅無味,卻牽動無比深遠的連結。就是這樣的連結,我們將以一齣戲的始末,來訴說看得見的故事,以及藏在這故事背後,更為隱形的、卻深深紮入血脈的觸動。

這就是《范天寒與他的弟兄們》這齣戲的源起。

戲中如何有【壁】?

日殖末期,以《厚生演劇研究會》為基底的戲劇人,由戰後著名的台語片導演林摶秋所執導的【閹雞】一劇,從小說作者張文環的同名小說取得靈感,在台北大稻埕永樂座演出大爆滿,劇中並因一首台灣民謠《丟丟銅仔》而出名一時,甚而引來日警的斷電禁演;此時,舞台上卻亮起手電筒,繼續在暗摸中演出一事,幾乎已成為光復前夕台灣劇運與劇史的一項傳奇美譽。

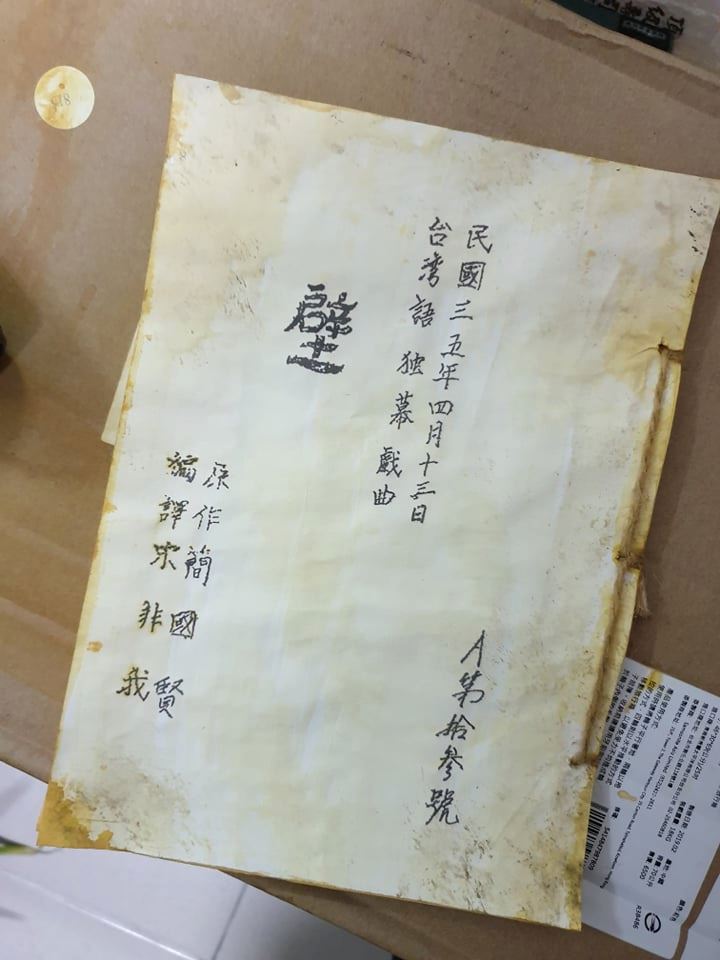

便是這樣,從文化抗日的脈絡,延伸到戰後時空下,戲劇人的抵抗美學如何在風聲鶴唳中萌芽。2.28 前夕,從日本《筑地小劇場》學成返回的劇作家簡國賢,連結了專擅民間「講古」(閩南語 說故事)的宋非我,組織了戰後標誌性劇團—《聖峰演劇研究會》,於1946 年在中山堂演出【壁】一劇,贏得觀眾的滿堂喝采。就日後民間口述證實,演出前,風雨大作的中山堂廣場,人人撐傘競相買票進場,就連知名的革命女鬥士謝雪紅也在排隊行列中。這又是戰後台灣戲劇的另一項傳奇與里程。

多年以前的某個夏日夜晚,當我毫無邊際的享受在賈西亞、馬奎茲的【百年的孤寂】的文字世界中時,心頭再次浮現當年風雨中的廣場,人影緩緩步移、一片傘海流淌的景象。那時,便也決定在【壁】一劇的寫實基礎上,開展某種帶有魔幻色彩並經過再改編的書寫。於是,有了【戲中壁】一本中篇小說的問世,也改編成電影劇本,獲1994年最佳電影劇本獎。我說,帶有某種魔幻色彩,應該稱不上神話或詭麗般的神奇;其實,只是增添一些想像的成分罷了!但,於我而言,這已不是那麼容易。原因必須說明:在探索貧富差距的階級問題上,【壁】在特定時空下的特殊性,恰是善惡的截然二分,有其2.28發生前夕的時空背景;那麼,【戲中壁】如何在這樣的基礎上,拉出超越二分法且觸及階級問題的場域呢?始終引人且待人深思。

時過境遷,我時而刻意、時而不免是迴避地遺忘自己曾有的這件創作,將之藏進書房與心中的櫃子裡。有一種安靜,好像是獻給時間彼岸的劇作家,也是革命人;有一種孤寂,不知如何言說那種左翼人,在那樣無縫接軌的年代,身穿一件妻子寄來的汗衫,躺在沙塵覆著血跡的刑場;有一種,不如好好地看待當代,而離散於彼岸時空的心神與視線。我且將自己與【戲中壁】拉開了距離,一轉眼,便超過25個寒暑。這樣子,便是在很多的遺忘中,有一回獨自徘廻於已經熟絡有加的台北《寶藏巖藝術村》的歷史斷面時,再次回想曾經在此殘餘地景中,搭起帳篷演戲的種種…。記憶波動著些許心中的水痕,「殘餘」逐漸化作抵抗美學的符號。這符號象徵著對於發展/競逐/佔有/掠奪的抵拒;也標示著如何與時間彼岸,無論是劇場或地下黨革命事跡,遺留下的「殘餘」重新接軌的欲望。我是這樣又想起了藏匿在暗處的這個中篇小說–【戲中壁】。我想將它轉化為劇作,以歷史斷面為美學象徵,讓冷戰記憶的「斷面」成為劇作的媒介,在尚有剝牆的寶藏巖戶外劇場中演出。戲劇於我,既是藝術的表現,更是文化行動;因而既是理念的,也須在生活中將理念給實現出來。就這樣,一個劇本宛若一朵從泥壁間掙扎著冒出瓣的花,在文字間輾轉後,化作舞台上的身姿與形影,讓身體說出時空彼岸的話語,且與時空的此岸產生某種辯詰性的對話。

【壁】在表現些甚麼呢?在島嶼的時間處於紛亂不堪的年代中,劇作家以劇本書寫了這樣的場景:「壁,在你這層壁那邊,是堆積著和房子一樣高的米…。也是你這一層壁的這一邊,是一個遇不到白飯的惡鬼,非切斷自己生命不可的地獄。」只有這層壁的隔閡,情形是這樣不同;那麼,【戲中壁】既是將當年演【壁】的核心人物給推到舞台前線。稱作 宋導的導演與稱作阿賢的劇作家,必須與觀眾謀面;然則,這樣的謀面,在真實時空的流轉中,其實是因為劇作家的妻子,在風聲鶴唳中留下了【壁】這個劇本,整個被壓殺的記憶,才得以有重新出土的那麼一日。

那是多麼噤默、又多麼灰暗的一項文件,以劇本的樣式與面貌,讓我們在百劫中挽回那差些沒入深淵的文字。文字,一句句寫在泛黃的紙張上,藏在一只包袱裡,歷經數十年的大沉默,再出土時,必須有一段嶄新的風貌吧!我這樣想著盤旋在腦際間的【戲中壁】劇本。也這樣,透過一個女性的觀點,以劇作家妻子做為劇中備受時空折騰的腳色,將一整個被荒蕪的煙塵給埋陷的記憶,透過伊冒著生命風險保存下來的劇本—【壁】,在斷裂的時空中,打下無數個牢結,搶救下片片段段被連結起來的場景;並在新創作的戲中,打造一個又一個龕入劇場裡的意象。當然,隨著時空的流轉,我們在現今的場域舖演歷史的壓殺,如何找到與當代對話的表現方式,變得無比關鍵且具挑戰性。歷史本身必須說話,而不是腳色在融入劇情時,一味地替歷史說話;因為,這段歷史充斥著血腥與殺戮,設若歷史只是一項題材,帶來的撞擊性畢竟有限!

為了書寫這樣的對話,以讓記憶活在當代,【戲中壁】並非將化做史事的人物或主題搬上舞台;相反的,很多史事已經被重新改造,加入虛構的成分。我開始設想:如果劇作家的妻子,是將這段幾乎被湮滅的歷史,加以復甦的核心人物。如何賦予她嶄新的身分面貌,會是重要的關鍵。很多時候,當人們說:詩的想像比歷史更真實時,劇中人物的新生命,便在這想像的詩意裡誕生了!我於是生出了 一種想法:在歷史的真實中,劇作家因著【壁】在2.28 前夕被禁演,從而也參與了地下黨組織,最後以喬裝身分步上流亡之途。在流亡的道途中,主要逃難於現今台灣三義鄉鯉魚潭的酸柑湖一带,從事燒碳和割香茅的勞動。據說,這段時日,劇作家經常克服了扁平足的先天困難,努力跟上其他流亡者的步伐。最重要的,這裡是客家山區,也是我童年時期留下深刻印象的故鄉。因此,如果劇作家的妻子就是這裡的客家女子,將會生產出跨越閩、客族群的另一層意涵。同時也帶出流亡的每一步路,都會是著根於妻子家鄉的象徵意涵。

這樣子寫著,將記憶加入想像的色澤,對於一段白色恐怖歷史下,一個劇作家與她的妻子和劇團導演共同完成【壁】這齣戲的前因後果,有了超出原本歷史之外的詩意,或許孕育其間,也或許已消失在一陣迷霧中…。

我想用一段這戲裡發生的場景,來訴說這本重新書寫後的劇碼,對於原本戲中所關切的核心:貧富差距階級問題的提問。劇中三人,對於這項命題,在疏離(陌生化)自己的腳色後,有了以下的對話:

宋導(導演):時間不會阻饒這樣的事發生,對吧!從過去到現在…。

阿賢(劇作家):也許一直到未來!

惠子(妻子):應該會一直到未來!時間從來都是無情的…

是的。【壁】的主題,在免於二元對立的僵化處境下,被另類底處理成【戲中壁】裡,經常挑動觀眾當下觀念的一種行為。這或許是為殉難的身軀與凝重的殘血,所交奏起的一段安魂曲,也說不定!這齣戲一開始就不是為還原歷史真相而作,而是意圖經由劇場與觀眾對話;因此,進到劇場來探索或思考白色記憶的血跡,是一切的初衷與目的。

劇場與文化行動的先驅

讀到 簡國賢發表於1946年的一篇文章。至今回首,在感受到時間彼岸社會騷動帶給劇作家的激切與焦慮時,再次回到布萊希特的那句名言:「與其要問美學,倒不如去問現實。」雖然,這是表現主義的老生常談;亦即,劇場不在於反應現實,卻在於如何擊碎現實,重新整合。仍然引發我們在時過境遷後,深入思索劇作家的美學觀與社會變革的關係。

事情是這樣的…。

2.28事件發生的前一年,一齣稱作《壁》的戲在台北中山堂公演,帶來巨大的回響,也同時引發諸多批評討論,核心問題圍繞在戲的最後,貧困的工人許乞食終因難以忍受可能因饑餓帶來的死亡,讓母親、兒子一家三口人服毒自盡。因著貧困而深受無路可走之苦,固然得以了解;然則,選擇自殺一途,或難令人接受。因此,批評的聲音圍繞於劇作家的悲觀,包括知名作家吳濁流也在報刊為文,先讚賞演出的戲劇水平之餘,提出對戲的結局「過度悲觀主義」的批評。

1946年3月劇作家簡國賢在當年的《新生報》發表「被遺棄的人」一篇文章,主要針對這些批評有所辯駁。他說:

啊!這群被遺棄的人們要何去何從?他們只能拼死以頭撞壁嗎?還是要背負現實的苦惱,堅信燦爛的陽光普照他們頭上之日會到來?我也不知道如何解決<壁>的問題。我所知道的,只不過是勞工過度營養不良,以及蒼白的失業者到處氾濫,被遺棄的人們一天天地增加,絕望的深淵不斷地擴大;而握著權力,地位與黃金的人們益加興榮。(簡國賢 作 林至潔譯)

而後,針對誰殺了許乞食這件事,他繼續作了一段發揮。他說:

這果真是我的罪過嗎?是誰殺了許乞食?他不是死於作者的筆下,而是受到社會制度的傾軋,有人認為《壁》並沒有提出解決的方法而對我深感不滿,希望我能謀求解決之道。可是,我只提示一個暗示與課題。只有現實的矛盾能解決, 《壁》的問題始能解決吧。(簡國賢 作 林至潔譯)

這裡點出的重點在於:現實矛盾與劇場美學,如何被對等看待的問題。亦即,當人們期待在劇場裡,提出解決現實問題的答案時,劇場人卻同時在思索現實矛盾如何被解決的事情。這是很值得深思的辯證,原因通常落在劇場作為一種基進美學,無論如何皆同時在關照「民眾性」與「美學性」的辯證。當然,從一種僅僅是服膺於現實,或僅僅是為美學服務的劇場而言,這也不難從政策或學院的論述出發,找到一種綜合二者的說法。只不過,通常說法只是說法,並無從令創作者真正探索劇場與觀眾所欲搭起的橋樑;因為,這座橋樑須承載社會批判與美學深度的雙向內涵。

這樣的辯證,出現在簡國賢回覆評論者對「壁」一劇的批評上。顯見的,他對於劇作與社會改造的想像,並非只放在戲劇美學上來思考;更多的,卻是對於現實的投射。這樣看來,他在劇末讓貧窮一家自殺的安排,一般的角度而言,恰是悲觀的、消極的;換個角度看,卻會有全然不同的觀點。這觀點恰如簡國賢所言,是一種以內視為先,而後外放的批判觀點,也就是在戲劇裡自殺,全然是為了在現實的黑暗中抵抗,這種融合美學性的抗爭,最終希望抵達的是:被壓迫者以絕望結束生命,藉以翻轉現實社會的民眾性與階級性。

無疑的,「壁」在時間此岸帶來的提示在於:劇場與社會的辯證關係,就是如何以 劇場作為一種文化行動的開展。這時候,美學與社會的辯證,轉而進入保羅、弗雷勒 “Paul Frreire”的對話以世界為中介的思維,成為劇場美學與社會現實辯證的核心。亦即,讓知識分子於劇場中,尋找到與民眾的對話關係。基本上,這都在處理或面對劇場的「美學性」與「民眾性」兩大主軸,相互消長或者彼此矛盾的問題。歐哲班雅明”Walter Benjamin” 對這樣棘手的問題,有深具啟發性的思想發現,就寫在「作為生產者的作者」這篇章裡。意思是,若能把愈多讀者或觀眾變成共同行動者,那麼這部機器就愈能:「奪回生產工具,藉由文化生產,引致共同行動」;若以布萊希特 史詩劇場 為例,即是討論作家(劇場)知識份子,如何重構與民眾的連帶;若回到簡國賢的辯駁,也能延伸為:知識菁英從民眾身旁刻意走離後,如何以一種對等的視線,將唯心論的創作「變身」為唯物的思維,讓創作者以生產者的身分,和民眾共創一種新的生產關係。這在民眾劇場裡,說穿了,便是一種文化行動的生產。某種進步的角度閱讀簡國賢的這篇短文,得以了解他所言:「是誰殺了許乞食?他不是死於作者的筆下,而是受到社會制度的傾軋…。」

如果,我們將這樣的生產關係,放回當下的台灣社會,便也會發現,透過文化行動串聯的社會與劇場,可以從物質性的時空,(例如:社會的地理、市場、人口分布…)以及符號性的時空(例如:意識形態、價值觀、文化傾向)來看待。就前者而言,它依著資本的流動而產生變化或改觀;但,符號性的時空,卻為我們提供了結構性的觀點,來深入到劇場如何介入社會的狀況中。這時,社會不再是當下的時空而已,卻涵蓋了共同記憶的時空。理解這件事情的關鍵在於,我們如何透過這樣的時空感,去找尋到屬於自身與社會或時代的張力。這樣的張力,通常出現在人對歷史的破碎與殘缺,漸漸因著未來的風暴,顯性或隱性地出現在我們面前的時刻。如果以這樣的觀點出發,我們可以說:現代社會的符號性時空,是經由冷戰/戒嚴/新自由主義 三組 驅力,在作用其影響力!

冷戰/戒嚴的重新面對,探索其背後的時空及意識形態考察,就劇場而言,等於將難以被統合或整體化連結的亞洲民眾戲劇,以重構第三世界美學的精神,自外或批判性對待長久內化西方或美式文化的過程!這當然是在全球化衝擊下,對西方宰制的一種強烈對抗與反思!

關於 冷戰/戒嚴體制作為社會符號的部分,得以透過〔戲中壁〕來說這個故事。比較關鍵的是,我們現在像似站在一個時間斷裂的危崖上,轉身目睹發生在關鍵化時刻的事件。所以到底是真實或虛構,都帶著某種迎面而來的身姿。這是這齣戲在滯緩的行動中,召喚觀眾內心底層既模糊卻也真實的身影的主要原因!

壁呀!壁,在你這層壁那邊,是堆積著和房子一樣高的米的奸商…。也是你這一層壁的這一邊,就是一個遇不到白飯的勞工,還有呢?就是餓得站不起身來老母。只有這層壁的隔閡,情形是這樣不同。(壁的台辭)

簡國賢2.28 前夕在劇場裡的提問,經過時間的洗禮,仍在我們當下成為臨界的思索。如何讓美學不再僅是僵滯的命題,一如「壁」的過去,卻也驅動班雅明的命題,讓作者也是生產者,這時〔戲中壁〕這齣戲的一種思辨:「美學性」與「民眾性」的循環提問。

面對冷戰/戒嚴體制下,發生於台灣的壓殺記憶。劇場,或者更準確地說:以「美學性」與「民眾性」為辯證主體的民眾戲劇創作。如何在時間彼岸與此岸,以身體、敘事、對話、音樂共同述說一種「共時性」的到來,卻又能免於讓民眾的歷史陷入神秘性的泥沼中,這是從【范天寒和他的弟兄們】到【戲中壁】系列作品中,《差事劇團》延伸至《人間雜誌》精神的重要劇場差事。

記憶如何變身於劇場:范天寒與他的弟兄們 重新登場

2020年,《范天寒與他的弟兄們 》歷經整合後,以再創作的風格與內容,重新登場。

一切都從記憶開始,一切也很多時刻從死亡開始;而後,我們開始在腦海與深心處,纏繞著如何在創作中表現的事情。情感,因為不斷的被駭人的檔案衝擊,自然變得若能緊緊靠著心靈的那棵大樹,亦即殉難者的生平、事蹟與血腥的撲倒刑場,被撞擊的種種波盪與重壓,或將獲致解放。當然,這也是一切的基礎,但這基礎除了像一棵大樹,矗立於心靈的危岸之外;卻也在意識或潛意識中,像一粒種子般落入內心的土地,期待長出涵蓋創作者自身觀點、想像、意志、甚而心理揣測的作品,形成一部搬上劇場的劇作。在大樹與種子之間;緊靠與距離之間;紀實與想想之間,形成一種必需的拉扯…。

為甚麼?經過某種不一定已然之過程,我們終將回返歷史的那一刻;並且,賦予記憶一種經過時間洗鍊後的樣貌?這同時,記憶已經不是它原本的狀態,卻帶有了當下的每一瞬間。因為,瞬間是劇場的力量;因為,劇場是當下的藝術,它讓記憶非僅停留於過去的樣貌,同時在我們的目睹下「變身」。而記憶的「變身」,在劇場中,是一種時間的回流。回流,不是複製;回流,不是倒帶;回流,讓水流或生命回返根源重新出發的原點,並且生產創造性的意涵與感受。

就這樣,回首2018,《范天寒和他的弟兄們》以一部長達3小時的劇碼,在台灣劇場界引發一陣議論;而後,入圍第十七屆【台新藝術獎】,在眾聲喧嘩的劇場界,以一種近乎暗影、無聲以及低嗓門的扣問,一段台灣戰後史上被刻意壓殺的白色恐怖事件,宛若殘骸般重新在世人面前現身。

最早,1998年,解嚴剛過一年的春夏間,因著《人間雜誌》一場在楊梅後山的採訪,梁氏一戶客籍農家共十數人被清鄉帶走;而後,展開的囚禁、凌辱、拷打、刑求、審判、入監以至於槍決,揭開一段1950年代,地下黨人在桃竹苗山區流亡的祕密檔案。驚人的地下黨革命組織與運動,以史詩般的冊頁,在貧困的土地上留下撲殺的血痕。

這以後,歷經禁錮、牢災、沙戮的怖慄與噤聲,化名范天寒的政治受難者,以一坐牢數十載的農民身分,在相同是客家鄉間的遠東化纖工廠前,與罷工的工人弟兄及領導握手相識,一段戰後台灣工農抗爭、革命的歷史,形成一齣戲的背景,帶來的是時空與一場戲的回流。

記憶,從時間的彼岸,帶著歷經沉埋、遺忘、淡漠的痕跡,在時間的此岸再次現身,這即將是2020秋冬交際,《范天寒和他的弟兄們》回流找尋時空河道的一種探索。然則,自始至終以西方人權觀點,看待轉型正義問題的台灣社會,對於二戰後冷戰、新殖民主義在東亞形成的國家暴力,卻存在著依附西方普世價值的觀點,欠缺亞洲第三世界「冷戰、戒嚴體制」特殊性的問題,值得提出來探討與重新釐清。在冷戰及後冷戰年代,持續發生於東亞或整體亞洲,相關左翼肅清的國家暴力事件,一直未曾消失,只不過甚少進入欠缺「左眼」看世界的場域。

就在戰後與台灣相同歷經「獨裁下發展」的韓國,便曾有著這樣駭人驚聞的歷史,在釜山一個稱作【ART ORGANIZATION C】發展中的戲碼:《生與死》中,從事件出發卻超越事件且形成一種人性哲學的方式,被創作者排練與發展中…。他們這樣看待東亞暴力在韓國戰後歷史中的酷烈;更形重要的是,提出一種亞洲第三世界的美學觀點。

事件的原貌是這樣的:

去歲,在 韓國忠清北道報恩郡內北面阿谷里內,發掘出40具在 ’6·25’韓戰期間的民間屠殺事件—「國民報導聯盟」中犧牲者的遺骸。民間屠殺事件‘killing Fields’波及168處。70年後的今天,政府發掘了13處,而民間的共同調查團(2018年4月1日)也不過發掘了5處而已。另有,韓國民主化運動過程中,發生於1948 年的濟州島4.3事件,以及晚近2014年「世越號」翻船慘案等,我們至今也無法瞭解到底是什麼原因將他們逼上絕路。他們向生活在現在的我們伸出援助之手,但是,我們卻無法抓住那雙手,去理解他們的死亡,到底在訴說著些什麼。他們為什麼被逼上絕路?他們的死亡在傳達著什麼?透過他們的死亡,我們又該如何生存下去呢?此次戲劇表現的核心:恰在於跟隨他們遺留的足跡,去瞭解他們死亡的真相。

人,在生存關係中形成互相的溝通。與這種關係背道而馳的是:「說是活著但如同死亡」。人 與‘活過’這關係的相處,並在此關係中才能被誕生並確定存在著。從而,人類通過他人成為令人記憶的存在。此外,人類是用死亡留給他人記憶的存在。將此記憶視為基石的我們,才能夠說是活著。死亡不斷在與生存對話。告訴活著的我們,應以何物生存下去的理由。

雖然生存與死亡像是硬幣的兩面,但是在生存中,死亡在死亡之中無間斷地反復生存著。生存與死亡不是像現在與過去,或如時間般瞬間變為過去,而是與我們一同前進。不會因為是你的死亡,因此,於我來說變得遙遠,你的死亡與我的死亡同在。殉難者的死亡不是遠方他者的死亡或是瞻望的死亡,而是我們的死亡,是我們的記憶,是應該一直被蘊含在我們生命當中息息相關的。死亡與生存像一雙手一樣走在一起,如同一首詩中的詩句:「花朵凋零,我也不曾忘記你。」

「花朵凋零,我也不曾忘記你。」生存不忘卻殉難者的死亡;因為,記憶從來並非固態,一如時間彼岸的死亡,卻在戲劇的每一瞬間,「變身」為 一種對於生者的「召喚」。因此,並非生者以戲劇「召喚」死者;而是死者透過戲劇「變身」,來到時間的此岸。

這齣戲最初創作的構思,開始於回首一場發生於1980年代末期的族群平等「客家人運動」。後來,藉此去發現,對於劇場的歷史性書寫與演出,與其說是「重訪」或「回顧」,倒不如說是一場當下對被記憶「召喚」的表現旅程。因為是表現,因此不是再現;因為是旅程,因此不是終站。

可以說,在每一個驛站或渡口,都經歷一場重新創作的歷程,看見時間彼岸在此岸留下的跡痕。有時,工整如清新的字跡,在人生的行間留下記載;有時,卻飄盪如秋日午後的飛雲,在天際漫舞;更有時,彷如一場突如其來的荒蕪,任由枯枝敗葉在時間的荒郊,無邊的蔓延。

是在這樣的旅程中,《范天寒和他的弟兄們》 再次登場,從而取得再次創作的新生命。

這不是歷史的回首或再訪;而是客家共同記憶的「轉身」親臨。因為,客語的回首,是以「轉身」這樣全稱的身體性,賦予時間彼岸的當下性。

發佈日期:2020/08/30