主講人:熊三 (美國密西根州立大學生物物理學博士,丹源醫學科技公司工程顧問)

主持人:林深靖 (平行政府 秘書長)

時間:2023年10月14日(星期六) 17h – 19h

實體講座地點:平行空間(新北市永和區忠孝街3號,捷運頂溪站2號出口左轉約200公尺)

線上連結線上登入方法:

加入 Zoom 會議

https://us02web.zoom.us/j/89975584553?pwd=REc5TnRPck1IRkxqMmo5bGJEQlNFQT09

會議ID: 899 7558 4553

密碼: 198594

Category: 哲學思潮

蘇哲安 │ 超越物種的物種形成:陳界仁以慈悲作為脫離生命軍事化的可能出路

陳界仁的《風摧肉身》延續了他在《十二因緣》系列(1999/2000及2018)所埋下的線頭。在《十二因緣》中,未來的矽碳混合體正主導著影像中呈現的地下世界,而《風摧肉身》則關注資本主義烏托邦行將以「非常自然選擇™」取代生物演化[5],碳基生命即將要面臨被取代的命運。在這個對碳基生命來說實際上是一個反烏托邦的情景中,他們就像《風摧肉身》中的古董硬碟一樣被拋棄,淪為多餘的遺跡,銘刻著娜歐蜜‧克萊恩(Naomi Klein)口中「人類歷史上最重大,影響最為深遠的盜竊行為」[6]:亦即,人類整體的知識和努力,全數遭受私人企業的人工智慧所剝奪,其規模大到足以一手掌控未來。如此,物種整體便面臨成為馬克思所稱「相對過剩人口」(relative Überbevölkerung)的風險。

(圖片取自大未来林舍画廊,為陳界仁《風摧肉身》於維也納展覽的海報,展覽資訊請點此。本文由陳璽安譯,感謝作者蘇哲安供稿)

Read more

湯元智 │ 野談基督教與近代歐洲思想

「在認識西方文明的過程裡,因為上述原因,往往影響到我們偏好他們的理性,忽視宗教信仰在他們文明中佔有等量齊觀的份量。著重理性,忽視宗教信仰的慣性,制約了我們學界全面深入地認識理解近代西方文明。若不懂基督教,我們充其量只算能夠弄明白近代西方文明的一半。……

……平心而論,二戰之後的二十世紀後半葉,西方世界內部不乏有識之士對他們的文明進行了深刻的反省。湯恩比和雅斯培,二人不拘泥於歐洲中心論,大膽研究探討全世界各個古代文明的歷史發展路途對於塑造今日人類的共同價值與意義。存在主義哲學思想流傳甚廣,可以視為兩百年歐洲理性主義的反論Antithesis。晚年的沙特和羅素,繼承近代以來反宗教反權威的衣缽,相繼投身各類社會運動。他們以行動告訴世人,在歐洲大地上,仍然存在具有良心的知識份子。反省思潮也衝擊到了保守老舊的宗教界,美國的保羅‧田力克(Paul Johannes Tillich)被稱為存在主義神學家。六七十年代,天主教重鎮,教徒數量最多的拉丁美洲出現了解放神學,教義與革命結為一體,梵蒂岡面臨空前的挑戰。反省運動也逐漸深入到對殖民主義和帝國主義的罪惡歷史中所包含的宗教因素,提出嚴肅的非難。」

(作者生於台灣,為旅美民間學者,圖片取自維基百科,標題為「基督的勝利」,描繪了一座中世紀教堂。中世紀時,基督教推翻了古希臘、羅馬多神教為主的多神信仰,成為歐洲主要甚至幾乎是唯一的宗教。)

Read more

劉國基 │ 給馬英九的《最後一課》

「……過去400多年的臺灣歷史上,臺灣這塊土地,台灣這些人民,的確經歷過好幾次「最後一課」式的歷史衝擊。國旗的更換、官方語言的更迭,臺灣居民固然無能為力,但有關國家認同、民族認同、文化認同的私領域心理空間,政治統治者似乎也只能過癮「一陣風」。臺灣居民面對國際局勢的板蕩,也許只能俯首認命,但內心自有主張。這個主張,最後一課的小學老師恐怕無法改變──它就在居民的血液裡流淌,它就在民俗的、民族的、宗教的、文化的脈絡裡生根發芽。」

(感謝作者供搞)

湯元智|野談近代歐洲理性主義

過往一個多世紀以來,中國知識份子不斷反躬自省的精神傳統。上窮碧落下黃泉,孜孜不倦求探索,為何中華文明在近代落伍的原因。冷戰結束以來,世界上原先存在著兩種對立思潮之間的平衡狀態隨之被徹底打破。西方新保守主義和新古典自由主義被所謂的勝利沖昏了頭,他們的思潮有如現代版的基督教約翰福音,高喊「我就是道路,我就是真理,我就是生命」,在全世界橫行無阻,再無任何保留與顧忌。他們的知識份子和學界益發不能像我們中國人這樣反躬自省,真理的論證過程陷入自說自話的自我迴圈過程,思想日益僵化絕對化,容不得任何不同意見。古希臘人發明的辯論術其規則強調正反雙方意見得到充分表達的基本精神蕩然無存。思想家們一直引以為傲的獨門絕活Critical Thinking(批判思維)而今安在?深陷這個天下學說盡歸楊墨定於一尊的僵局,何以致之?孰令致之?筆者雖一介布衣,遠處江湖,願不揣鄙陋,效法我國古代那位野人獻曝的精神,以大歷史觀,試為近代西方思潮把把脈。

(作者生於台灣,為旅美民間學者)

Read more

盧荻│再談資本主義信念與世界發展

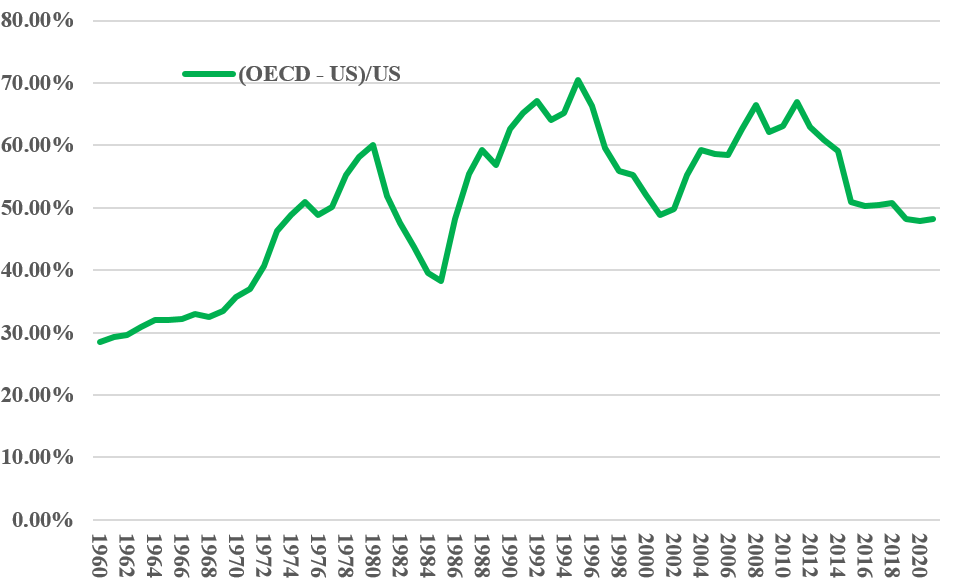

【編按】盧荻老師的〈再談資本主義信念與世界發展〉一文中認為,在上世紀80年代初至今的全球化年代中,不僅後進國家與發達國家的人均收入水平趨於分化,發達國家群體內部同樣也趨於分化。後者意味著,後進國家即使模仿發達國家的製度模式進行改革,其發展前景也仍不容樂觀。在新自由主義全球化年代,美國的資本結合國家權力在國際舞台上構造了空前強大的霸權地位,以此攫取全世界的經濟剩餘,是以導致全世界的經濟增長放緩、發展失落,也因此引發了世界範圍的對霸權的抵抗。本文轉載自2023-03-28保馬,原文載於《明報》2023年3月24日。

Read more

崔之元 │ 阿瑪蒂亞.森(Amartya Sen)論斯拉法、維特根斯坦和葛蘭西,以及兩個劍橋資本論戰

【編按】與意大利共產黨創始人葛蘭西關係密切的斯拉法1927年應凱恩斯之邀去劍橋大學任教後,墨索里尼的法西斯政府駐英國使館仍然監視他,這使得斯拉法形成了不和劍橋同事談政治的習慣。同時,他積極參加了凱恩斯周圍青年學者的「馬戲團」(羅賓遜夫婦、米德、卡恩等),對凱恩斯從1930年的「貨幣論」到1936年的「通論」的思想轉變影響很大。他後來潛心編輯《李嘉圖著作與通信集》,其中譯者也是「資本論」的翻譯者郭大力和王亞南。阿瑪蒂亞.森比斯拉法小35歲,他兩人成為忘年交的故事非常有意思。故發本文略做介紹。本文轉載自「實驗主義治理」。

Read more

汪毅霖|告別貧困,當代經濟現實與凱恩斯的失算

【編按】凱恩斯曾堅信:隨著科技革新和資本積累,他的子孫後代將在一百年後徹底擺脫貧困。然而,百年之期的即將到來卻印證了凱恩斯的失算,傳統的發展經濟學中,無論是技術專家還是自發秩序堅守者都只關注一國的經濟發展,而並沒有考慮到擺脫絕對貧困後,相對貧困所帶來的更大問題。在科技進步與市場經濟的結合中造成了新的貧困,普通人為了達到以往相同的社會性生活內容,需要花更多的錢來買足夠的商品。新一輪的科技革命可能在發達國家與欠發達國家之間,國家內部的各個階層之間造成更大的鴻溝,解決貧困問題絕不應該僅僅聚焦於經濟發展或科技進步,而是需要加入對更加廣泛的社會關係和社會制度的考察,否則便易於陷入馬克思所批判的「庸俗」。汪毅霖老師的文章〈告別貧困,當代經濟現實與凱恩斯的失算〉原載於《讀書》2021年3期新刊,本文轉載自保馬!

Read more

【紀念巴黎公社150週年】張旭東 | 在拉雪茲神父公墓

【編按】今年是巴黎公社運動150週年,對於60年代出生的人而言,巴黎公社社員牆的浮雕形象恰如一道炫目的啟示烙跡在他們關於革命的記憶裡。深感於此,作者張旭東老師於2003年遊覽巴黎之際造訪了拉雪茲神父公墓,親眼目睹了與記憶中形像大相徑庭的公社社員牆,冷落荒涼的景象令其敗興而歸。在失望淡去後,張老師回憶起兒時第一次聽說「巴黎公社」的情形,進而體認到,相較於一些言必稱巴黎的學院派人士,那些在記憶中變得模糊的老一代中國人或許才是真正的世界主義者。本文原載於2003年8月18日《文匯報.筆會》,轉載自保馬。

Read more

王炎│網絡技術重構人文知識

【編按】數碼時代降臨,人類生活發生了整體性的改變。以維基百科為代表的跨越多領域的集體「知識空間」表明了「知識型」的轉變。隨之而來的問題即是,傳統的人文知識形態是否仍行之有效?網絡技術對人文知識的真正改變是什麼?未來「知識型」的可能性與可實踐性在何處?本文作者遴選了三本西方著作進行了嘗試性的回答。就網絡技術的蓬勃發展態勢來看,技術與文化是一體之兩面,當下要撇開技術空談文化和精神實無可能。網絡媒介的特性使得單向供求變成了多向互動,個體知識和群體知識也被打通,互動合作式的知識形式成為主流。同時,「意見」代替「真理」,意味著新的社會主體,新的倫理、美學、技術與社會組織方式的出現。網絡智慧就在這眾生喧嘩、蕪雜多義的個別思考裡,萃取著真知與灼見。原文發表在《讀書》2020年第1期,本文轉載自「保馬」微信公眾號。

Read more