歷史學家黃仁宇提出以「大歷史觀」研究歷史,其理念倒也沒什麼不對。閱畢他的成名之作《萬曆十五年》,讀者還是能從中感受到,過往一個多世紀以來,中國知識份子不斷反躬自省的精神傳統。上窮碧落下黃泉,孜孜不倦求探索,為何中華文明在近代落伍的原因。冷戰結束以來,世界上原先存在著兩種對立思潮之間的平衡狀態隨之被徹底打破。西方新保守主義和新古典自由主義被所謂的勝利沖昏了頭,他們的思潮有如現代版的基督教約翰福音,高喊「我就是道路,我就是真理,我就是生命」,在全世界橫行無阻,再無任何保留與顧忌。他們的知識份子和學界益發不能像我們中國人這樣反躬自省,真理的論證過程陷入自說自話的自我迴圈過程,思想日益僵化絕對化,容不得任何不同意見。古希臘人發明的辯論術其規則強調正反雙方意見得到充分表達的基本精神蕩然無存。思想家們一直引以為傲的獨門絕活Critical Thinking(批判思維)而今安在?深陷這個天下學說盡歸楊墨定於一尊的僵局,何以致之?孰令致之?筆者雖一介布衣,遠處江湖,願不揣鄙陋,效法我國古代那位野人獻曝的精神,以大歷史觀,試為近代西方思潮把把脈。

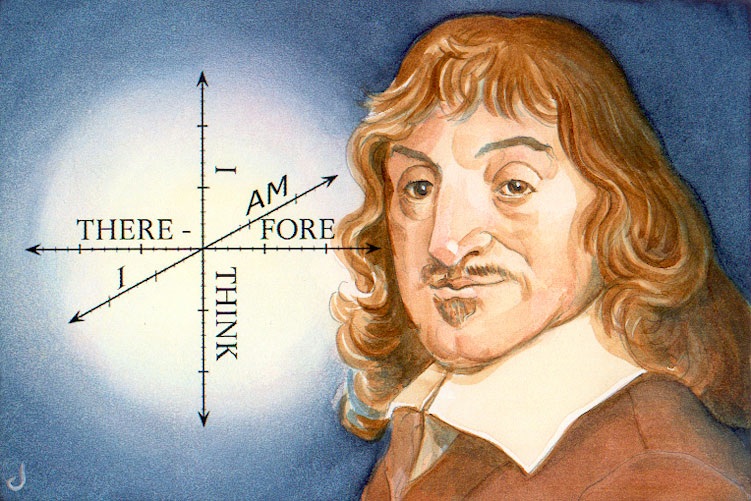

「我思故我在」實現哲學的獨立地位

李澤厚著《批判哲學的批判:康德述評》於1979年初出版。該書問世,標誌著新中國學界研究西方哲學終於步上正軌,不再受困於意識形態,具有開創意義。作者極度推崇康德,終身服膺理性。康德無疑是近代西方哲學理性主義的集大成者,理性主義經過一百多年的發展,在他的闡發下,趨於成熟,達到頂峰,引領整個十九世紀的歐洲思潮。直到今天,學習西方哲學,康德仍然是繞不開避不掉的重中之重,他的地位無可撼動。論及理性主義興起於近代歐洲,康德之前的幾位先驅人物奠定了理性主義的基礎,促其日後成為歐洲思想主流,他們功不可沒。後進之士康德的成就,離不開幾位先輩的鋪墊。

笛卡兒素稱近代歐洲哲學之父,理性主義之父,絕非浪得虛名。「COGITO ERGO SUM 我思故我在」這句中文翻譯真是絕妙好辭!前人傑作既信且雅又達,比起現代人只知使用電腦軟體毫無學問的死板翻譯要來得精彩太多了!人存在的特殊價值在於他會思考。或者,人存在的非凡意義是由他的思考來界定,無需秉承上帝旨意。這是近代歐洲思想掙脫宗教羈絆的一個里程碑。此前路德發動宗教革命,反對羅馬教皇獨裁獨斷神俗二界一切事物的權威統治,他要求的是德國宗教事務獨立自主的權力。就信仰而言,路德就像他的前輩胡斯(Jan Hus)一樣,對上帝耶穌基督的忠誠與堅定,從未產生過絲毫動搖。後人不宜過度誇大歐洲宗教革命打擊神權的正面作用。「我思故我在」促使哲學家脫離中古神學的控制,不再甘於屈居神學婢女的卑賤低下地位,實現哲學的地位獨立。從此,哲學不再糾結於信仰與理性這個困擾他們長達千年之久卻又無解的基本命題。從此,遭受極度壓抑的中古歐洲人的精神世界,健康發展的大門終於打開了。歐洲近代思想史上,笛卡爾開啟新時代,其意義高於康德。

阿姆斯特丹的史賓諾莎醉心於笛卡兒的學說。在對待信仰與理性的問題上,他青出於藍,超越笛卡兒的扭捏,堅決維護理性,公開反對上帝,被視為無神論者,大逆不道。為此,他付出沉重代價,遭逐出猶太教/猶太人社區,類似基督教的Excommunication。逐出教門是對信徒最嚴厲的懲罰,死後靈魂永遠上不了天國。他的著作遭羅馬教廷斥為異端邪說,列入禁書名單。到今天。三百多年過去了,宗教界裡,史賓諾莎的大名仍然是個爭議,禁令尚未完全解除。在東普魯士首府柯尼斯堡安靜地度過一生的康德要幸運多了,他可以高談理性主義,完全沒有受到來自宗教方面的迫害。

理性主義出事了,而且出了大事!

萊布尼茲是另一位受到笛卡兒影響的理性主義學者。他既是哲學家,也是數學家。在對待信仰與理性的問題上,他表現的不像史賓諾莎那樣激烈,而是試圖緩和二者水火不容的對立關係,不挑戰既有的宗教權威秩序,故而他的學說得到教會的一定認可。這或許對未來的康德有些影響。黑格爾嘗言:凡存在的都是合理的。從康德到黑格爾,德國理性主義哲學家似乎都未曾想過挑戰既有秩序,無論是宗教,或是政治,乃至社會。反而是法國大革命的思想先驅伏爾泰痛恨宗教,與教會勢不兩立,他諷刺萊布尼茲對基督教過於軟弱。理性主義思潮傳播法德兩國,流變不盡相同,革命VS保守,反差極大。未知李澤厚曾否明察秋毫,留意到這個近代歐洲思想史上的歧異,而不至於「雙兔傍地走,安能辨我是雌雄?」若然,又將作何解?

康德之後,理性主義在歐洲大行其道,深植人心。十九世紀人們普遍認為輝煌燦爛的歐洲文明創造出各方面的巨大成就,無不得益於理性主義的理論與實踐。當時歐洲人不可想像無理性的狀態,連他們的宗教信仰都被認為理性化了。尼采和叔本華大概是那段時間裡難得一見的雜音。進入二十世紀,形勢丕變。現代主義,存在主義,結構主義,後現代主義,解構主義,等等等等,各種新思潮陸續登場,千變萬化有如轉燭。思想潮流漸趨多元,理性主義不再是唯一的話題,它的崇高地位不再。然而,這些理論上的挑戰遠遠不及實踐中的戕害來得更為兇狠,傷害更大。

二十世紀前半,近代歐洲文明盛極而衰。1914年,大戰在歐洲爆發。打了四年,就像「西線無戰事」裡面所描繪的,雙方都已精疲力竭,無力再戰,只得停火言和。巴黎和會未能緩解矛盾,反而加深,必須戰場再見,一決雌雄。遂有第二次大戰爆發,一直打到1945年為止。當代美國歷史學者尤金.韋伯(Eugene Webb)生長於歐洲,正巧趕上兩次大戰。他感歎戰爭給歐洲文明帶來巨創,整個歐洲大陸,無分勝負,到處滿目瘡痍,死亡枕藉,浩劫一如三百年前發生在中歐的三十年戰爭,乃以二十世紀的三十年戰爭稱之。浩劫不只是戰爭,還有那狂飆的極端民族主義思潮肆虐,幾百萬又幾百萬的猶太人,吉普賽人,等等異族,只因為所在國的種族偏執狂,就喪心病狂的剝奪了他們鮮活的生命。他們在集中營裡受盡折磨後,遭到集體屠殺。劊子手以新型高效的現代工業生產模式進行大屠殺,其規模與效率均史無前例。而這種從十九世紀開始的分工合作講究效率的大規模工業生產方式,不正是拜理性主義所賜?理性主義成了大屠殺種族滅絕的幫兇。康德萬萬想不到的是,相信理性,啟蒙了的文明歐洲人怎麼會走到集體相互毀滅的結局。二戰的歐洲,若無美國插手,最終結果必然是集體毀滅,近代歐洲文明也必然跟著一起陪葬。當然,歷史沒有如果。

總之,二十世紀的歷史實踐證明了理性主義在歐洲乃至整個西方文明中,並不如我們這些局外之人所深信不疑,奉為金科玉律,是那麼完美無瑕。它所發出的萬丈光芒之下,盡是巨大的黑暗陰影。理性主義出事了,而且出了大事!對此疑問,李澤厚似乎並未有所著墨。

(作者生於台灣,為旅美民間學者)