【編按】數碼時代降臨,人類生活發生了整體性的改變。以維基百科為代表的跨越多領域的集體「知識空間」表明了「知識型」的轉變。隨之而來的問題即是,傳統的人文知識形態是否仍行之有效?網絡技術對人文知識的真正改變是什麼?未來「知識型」的可能性與可實踐性在何處?本文作者遴選了三本西方著作進行了嘗試性的回答。就網絡技術的蓬勃發展態勢來看,技術與文化是一體之兩面,當下要撇開技術空談文化和精神實無可能。網絡媒介的特性使得單向供求變成了多向互動,個體知識和群體知識也被打通,互動合作式的知識形式成為主流。同時,「意見」代替「真理」,意味著新的社會主體,新的倫理、美學、技術與社會組織方式的出現。網絡智慧就在這眾生喧嘩、蕪雜多義的個別思考裡,萃取著真知與灼見。原文發表在《讀書》2020年第1期,本文轉載自「保馬」微信公眾號。

「老師,您講的內容維基百科上都有。」拿手機的學生淡淡的一句,教授頓覺無地自容。要擱幾十年前,這位百科全書式的學者準被尊為博學鴻儒,身後一大幫粉絲。但網絡時代,滿腹經綸只算腦存儲量大。失落的教授變顏正色道:「論文不許引用網絡資源,網上的信息都是垃圾,沒有正經學問。」到了期末,學生照樣用搜索引擎搜學術論文的電子版,根據PDF文件格式上的出版信息和頁碼,註釋自己的期末論文,誰也看不出援引的是紙質出版物還是電子資源。說實在的,教師也未必一次次跑圖書館借閱,網上查資料,既避免路上堵車,又不必在圖書館裡上樓下梯,搜羅書架。的確,網絡資源良莠不齊,可是信息量極大,關鍵看你會不會搜,並無網上、網下之優劣。

一

這些是常識,不勞筆墨饒舌。問題並不在寫論文如何查文獻,而是互聯網出現後,我們如何面對碩大無朋的電子記憶?得重新思考什麼算「有學問」。每天坐在電腦前,或手上拿著移動設備,我們時刻調取著網上信息,上傳、下載數據。不經意間,我們將大腦鏈接到網絡數據庫上,像電腦終端存量不夠,把數據上傳到雲儲存一樣。上網不只為了社交,轉帖、發帖、分享文章、發表意見,都是向全球信息庫貢獻數據。世界各地網民分享你的信息,也上傳數據供你使用。沒有誰覺得肉腦記憶力不夠,才上「萬維網」(www.),但你確實在用超文本(hypertext)鏈接,向互聯網索取或貢獻著記憶。在電子記憶的時代,「學習」是否具有了不同的含義?

文明的延續有賴於文化傳承,所謂傳承乃知識薪火相傳。一代又一代人上學、讀書、進圖書館、欣賞藝術、傳播資訊、寫作或科學實驗,無一不需要記憶力與創造力。所以考試不讓帶電子設備,學生憑大腦記憶與思辯力回答試題。學術機構的評估也要考察圖書館的規模,衡量精神遺產的藏量。考評高等教育與科研機構,一般統計學術成果發表,以量化對科學文化的貢獻。但如今,電子記憶滲透到生活的所有方面,為什麼仍在意學生的記憶力?所有學術成果和經典文獻都將電子化,為什麼還斥巨資修建大型圖書館?既然有維基百科、百度百科,為什麼還搞知識競賽?大家都在網上搜索學術資源,為啥要求學者以紙版發表論文和專著?我們還需要百科全書式的學者嗎?一句話,數字時代為何固守機械時代的評價標準?

二

早在1935年,人文氣質十足的瓦爾特·本雅明,被電影這門充斥技術「銅臭」的藝術震驚了。他寫下《機械複製時代的藝術品》一文,追溯一場19世紀關於繪畫與攝影藝術高下的爭論。那時,人們認為攝影不算藝術,推及電影也不會有深度。但20世紀20年代末,電影進入有聲時代,敘事形式日臻成熟,到30年代已步入黃金時代。站在歷史轉折點,本雅明發現上世紀的爭論不得要領,攝影算不算藝術是偽問題。真問題應該是,攝影的出現後,整個藝術史不可逆轉地拐入新的歷史軌道,世界迎來機械複製時代,這場論爭不過為這個歷史性轉折的症候。[1]

受本雅明啟發,我們也該重新設置問題:爭論線上、線下哪種知識可靠也是偽問題。關鍵不在印刷紙媒與電子媒體孰優孰劣,此乃器物層面的枝節之爭,未觸及歷史深層的斷裂。嘗試另一種提問方式:互聯網出現之後,人類知識的結構是否隨之發生了變化?互聯網「供給」與「索取」知識的方式,不同以往任何一個時代,傳統知識論還有效嗎?本雅明揭示了機械複製時代的新藝術形式與新知識型,但經歷數字革命之後,其洞見也已進入歷史,無法用來分析今天的現實。然而,從媒介技術入手這一獨到的角度,仍可啟發我們尋覓數字時代知識轉型的隱幽線索。數字技術也像複製技術那樣能重塑一個時代的知識?本雅明說,照相技術讓藝術的神韻消失,那麼,經歷了模擬轉數字這場革命之後,知識型又會發生怎樣的變革?

三

機械複製出現之前,本雅明認為藝術品的價值源於原作的本真性、在場性、以及作者的權威性,即藝術尚有「神韻」(aura),它對應著傳統社會的倫理、儀式、特權與專屬權。[2] 照相術出現後,原作與副本相去無幾,收藏藝術品的獨特空間,也隨巡展與市場流通而消解,儀式功能難乎為繼了。人們不再仰慕而消費藝術,名媛雅士所迷戀的名作收藏,讓廉價的複製品大煞風景,大眾社會與政治現代主義,隨神韻的消失不期而至。30年代新聞電影裡,竟閃現馬路報童的身影;報刊也推出「讀者來信」欄目,讓販夫走卒白紙黑字地發表感想;少數精英作者的特權,被廣大普通讀者削平了。[3] 機械複製重構了人們的時間觀與空間觀。

那麼,因特網的蒞臨意味著什麼呢?開篇學生上網查「維基百科」,與《不列顛百科全書》對照成趣。「不列顛百科」延請功成名就的大學者,皓首窮經,誨人不倦,給世界奉獻出權威、普遍的知識。而維基的編者隊伍中,竟有送披薩的小哥。不管你啥背景,維基編委只要求遵守編輯規則:每個詞條必有援引、每句話必有出處,則人人有編輯與修改的資格。無論是大學者還是送餐小哥,每個人的權重都很有限。詞條越熱門,參與的人越多,內容也就越豐富、越可靠,個人貢獻被數量稀釋了。相反,越生僻的詞條,參與編輯的人越少,個別編輯的傾向便會凸顯,詞條內容也會相對單薄,可靠性隨之下降。這是個什麼邏輯?難道數量多寡能決定知識的含金量嗎?

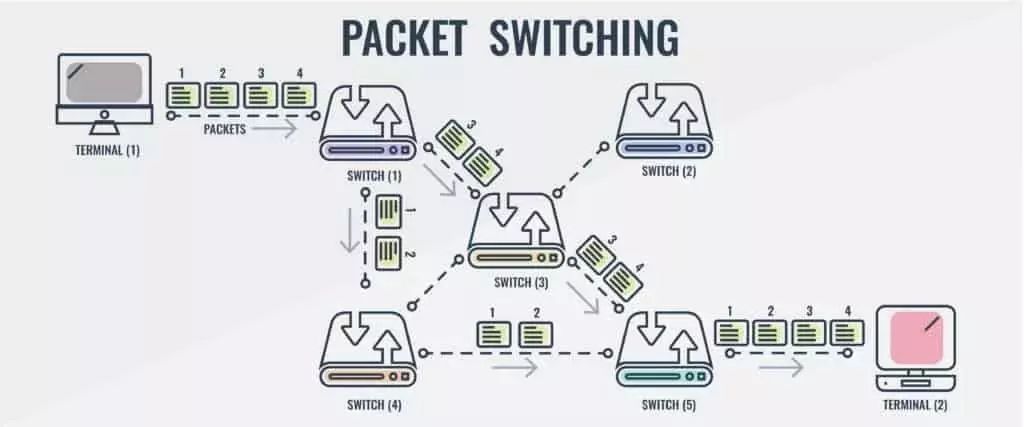

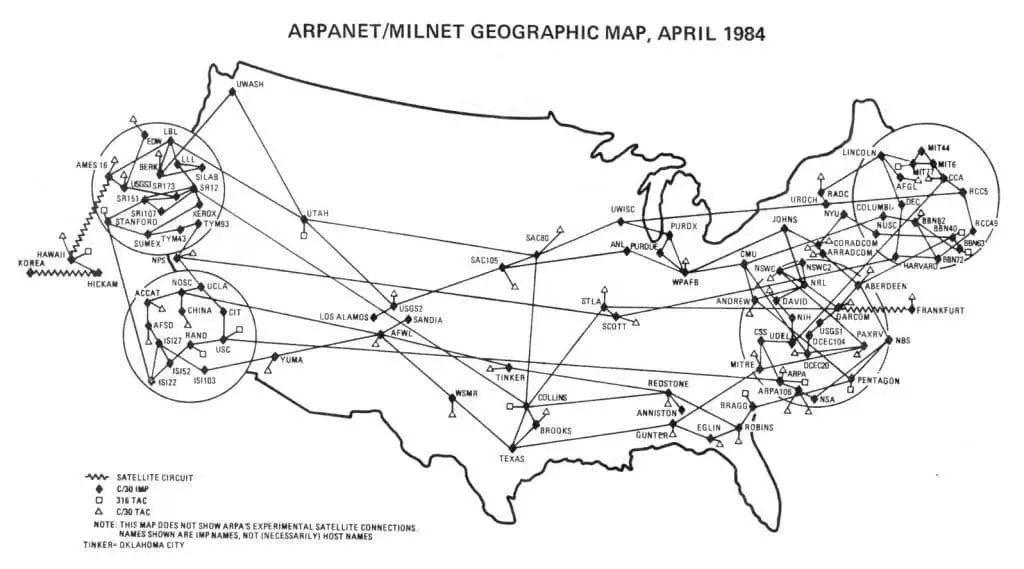

的確,維基知識恰好映射出網絡技術的邏輯,因特網的歷史不同於以往任何一個時代的技術。阿貝特(Janet Abbate)寫了本因特網發展史的書《發明因特網》(Inventing the Internet),給理解網絡時代新知識的形態提供了啟示。因特網的起源可追溯到1950年代「冷戰」寒徹的美國,美國防部擔心蘇聯先發製人,以第一輪核打擊摧毀通訊網,使白宮無法下達核反擊的命令,輸掉一場核戰爭,情形恰似庫布里克的電影《奇愛博士》(Dr.Strangelove,1964年),成立「美國高級研究計劃署」(Advanced Research Project Agency—簡稱ARPA),撥巨款研發抵禦核打擊的通訊技術。研究員保羅·巴蘭(Paul Baran)提出「封包交換」(packet switching)的設想,搭建多重中繼通訊線路,替代從信息中心輻射各地的階梯式通訊網。他設計讓每一地方通訊交換的節點,均能自主判斷通過哪條線路傳輸信號。一旦中樞或某條線路被摧毀,通訊網分佈在不同地方的智能節點仍能自主運行,從而保證命令的上傳下達。這個想法太超前了,顛覆了金字塔式的傳統通訊,但要求中繼節點智能運轉,則須由電腦控制,並將模擬信號轉成數字信號,以避免多重連接帶來的信號衰減。當年的計算機體積大、運算慢、成本高,處理數字信號的能力不強。結果是,通訊改造項目被AT&T電話公司奪下,AT&T仍保留從控制中樞逐級下傳的舊方案,把錢都花在深挖洞、加固地下核掩體,提高保護級別,優化線路材質上,巴蘭的設想被束之高閣。

但幾年後,英國科學家讀到巴蘭的論文,意識到可別用他途。英國人的興趣不在軍事,而在遠程用戶如何分享實驗室裡的大型計算機。當時,普通用戶用電話線連接計算機服務器,從自己的終端發來運算指令,付費讓大型計算機提供運算服務。商用電話線既昂貴又繁忙,用戶髮指令時常遇佔線、或發出後阻塞、遺失。另外,用戶操作常出現間隙,使計算機空閒,而其他用戶又不能同時操作,計算機的運算能力使用不充分。巴蘭的封包理論這下派上用場了,可將遠程用戶指令切割成小塊,按數字信號單位「千字節」(Kilobyte),把一條命令分成幾個小信息包——「封包」(packet)。這樣,由聯網的計算充當智能節點,根據線路的忙閒,節點自主選擇不同線路分撥小信息包到目的地,然後再組裝起來,還原為初始信息,這就是「封包交換」(packet switching)。不僅解決了線路繁忙問題,還可讓多個用戶端同時操作,利用封包原理「分時」(time sharing)共享服務器。

軍事技術服務於商業,巴蘭的初衷是想搭建多重連接的通訊網,提高抗核打擊能力,結果卻給未來互聯網埋下種子。後來,美國防部大力資助「阿帕網」(ARPANET),科學家們也秉承兼容開放的理念,讓所有用戶根據自己的需要,時時修改、更新界面上的傳輸程序,網絡百科也繼承了這種開放態度。結果,各國學者、工程師、通訊公司、軍事機構、民間企業、甚至大學研究生,經歷幾十年的切磋、互動,群策群力,從自己的需求出發,以迥然不同的智慧與遠見,讓網絡技術步步升級,一點點搭建起因特網。[4]

至今說不清誰發明了因特網,因為沒有牛頓、愛迪生、愛因斯坦或居里夫人式的超級英雄,能一人獨慧讓萬世受益。也難講是哪一年實現的全球聯網,更無法確定誰最先預見到互聯網的巨大前景。許許多多的「小人物」,在日常工作中,不經意與千里之外的陌生人合作,一點點勾勒出覆蓋全球的計算機網。單向度的供求關係——少數原創者供給多數使用者的金字塔模式,被多向度的互動關係——「用戶生成」(user-generated)的平等模式取代。

1987年,德國學者幫助中國攻破一個個硬、軟件難關,向世界發出第一封電子郵件。之後,中國申請了「CN」域名,與世界上其他普通用戶一樣,簽署TCP/IP「傳輸控制協議」(Transmission Control Protocol),中國的計算機也連上全球網絡,因特網的覆蓋面越來越廣。1989年,英國科學家蒂姆·伯納斯·李(Tim Berners-Lee)創建「萬維網」(World Wide Web,即www.),以超文本鏈接開拓出一片虛擬信息空間,全球用戶隨意瀏覽世界各地的網頁,地球變成一個村莊。

20世紀晚期,人類告別了機械複製時代,電腦將世界連成一體。全球化不僅意味者經濟與文化一體化,更堅實的是其物質與技術基礎。我們能否推斷,互聯網技術衍生出了與之相應的知識與文化形態?或追問,在技術發展上呈現出的民主化趨勢——去中心化、多元性、多樣性、流動性、用戶主導、共享經濟等,是否預示了「知識民主化」的到來?

四

技術與文化本屬兩種性質不同的領域,如何相互影響?即使一方真塑造了另一方,具體過程又是什麼?列夫·曼諾維奇著《新媒體的語言》(The Language of New Media)一書,系統闡述了電腦媒介對文化的塑造過程。因為這個時代所有的文化基礎都將電腦化,因特網才成為全球化最實在、最顯著的標誌。[5] 一場最深刻的媒介革命,從文化的生產、發行、到市場流通,一切均由電腦做媒介。本雅明所震驚者,不過是攝影一種媒介帶來的變化,而這次數字革命涉及到所有文化形態。無論獲取、操縱、還是存儲文化素材,也不管你採用文本、圖片、視頻、還是音頻何種格式,必須先將資料轉成數據,電腦才能讀取,將文化轉譯成二進制數字,是文化的未來宿命。[6]

模擬轉數字,是這場革命最深刻的斷裂。回到本雅明,在複製時代,拍電影須連續拍攝多個靜態的照片,儲存在長長的化學膠卷上,聲音存入磁性聲道。上映時,放映機用與拍攝相同的速率,連續讀取膠卷上的一個個畫面,把光線投到大銀幕上。肉眼被高速運轉的畫面欺騙,以為銀幕上的幻像是連續運動的,這是模擬方式再現的世界。到數字時代,數字鏡頭將對象物反射的光線投到感光器件上,光線轉化成電荷,再由模數轉換器處理成二進制數字,存在記憶芯片上。連續的脈沖模擬「影像編碼」(iconic code),被0與1構成的二進數字替換,即「數據化」(digitization)。這個過程分為兩步,先從模擬信號裡取樣(sampling)——將連續的數據分割成一定量值,然後「量化」(quantization)——即在一定數值範圍內給模擬數據以量值,如0-255像素值是一個8比特的灰度圖像。放映不再是每秒24幀照片了,播放軟件讀取二進制數據進行連續播放,膠片的畫格間隙被取消,動態更加流暢飽滿。但在像素層面上,畫面乃是一堆彼此分離的0、1數據,電影淪為電腦的奴隸。[7]我們每天接觸各的種文本格式、圖像、視頻、音頻、網頁、通訊都同樣由這一堆二進制數碼構成。

本雅明不可能預見電影的數字宿命,但他做複製時代與之前藝術之間的比較,卻發人深省。他說,繪畫是以線條勾勒對象世界,可謂整體性地把握現實:而電影則把綿延的時間分割成一幀幀彼此獨立的畫幅,然後剪輯拼接。演員失去對情節整體的把握,其表演被剪輯師支離破碎地編織到銀幕重構的世界裡。複製技術不正呼應了工業革命帶來的生產模式嗎?福特第一條生產流水線(1913年),乃大工業時代的經典範式:零部件標準化,生產過程分割成一個個不斷重複的簡單勞動崗位,前後崗位串聯起來,便形成流水線。工人無需理解全過程,只須天天重複一個工種,速成為熟練工人,也隨時可被替代,像卓別林電影《摩登時代》一樣。[8]

到數字時代,世界進入後工業社會,數字媒體同樣呼應著後工業邏輯。後工業生產是「按單定制」(production on demand)和「按進度配送」(just in time delivery),網絡經濟則以信息、傳媒為先導,網電商投巨資收集用戶信息和消費行為,針對性地推送廣告,精準投送產品。[9]自50、60年代信息服務經濟開始,到70年代後工業轉型,至90年代網絡e經濟,文化一直隨經濟形態的轉型而一次次轉向,這不是正符合經濟基礎決定上層建築的說法嗎。如果罔顧技術去抽像地討論精神,真有意義嗎?如果所有文化典籍、教育內容與傳播信息都被電腦化並上傳網絡,將來談文明的屬地性與語境化還能成立嗎?

曼諾維奇認為,數字媒介已包涵了文化與技術兩個層面。文化指百科知識、故事情節、寫作視角、摹仿與宣洩、悲劇與喜劇;技術層面指電腦程序與「封包」(packet)、分類與進程、計算機語言與數據結構等。使用不同操作程序,電腦呈現數據的方式也不同,文化便隨之改變。「電腦的本體論」(computer’s ontology)、「知識論」(epistemology)與「語用學」(pragmatics)共同塑造了文化觀念,人、機融合實現技術與文化的一體兩面,衍生出「電子文化形式」(telecultural form),電腦技術的演進不可避免地影響文化史的嬗變。[10] 曼諾維奇從人文學中汲取理論靈感,在電腦學裡尋找技術論證,他稱這種方法為「數碼唯物主義」(digital materialism),作為考察電腦時代文化、社會與組織結構的新思路。[11]

列夫·曼諾維奇《新媒體的語言》(麻省理工學院出版社2001年版,來源:mitpress.mit.edu)

技術與文化是一體兩面,那麼,知識的民主化是網絡帶來的後果嗎?大眾生產的知識是否可靠?精英知識的真理性與權威性還能否維繫?維基知識與傳統知識有什麼異同?

五

記得六、七十年代流行一句口頭禪:三個臭皮匠,頂個諸葛亮。後來大家又漸漸地不認同了。即使一百個臭皮匠,也仍是臭皮匠。諸葛亮可是傑出人才,怎能用人數來湊呢?的確,如在同一平面上,大家思考的角度、問題意識、知識背景都差不多的話,臭皮匠再多也頂不上一個諸葛亮。但維基百科並非臭皮匠的匯集。

如退回十年前,用戶對維基並沒太大的信心,烏七八糟的網民怎能編出有權威性的百科知識呢?但隨時間的推移,參與編輯的人數越來越多,使用範圍越來越廣,詞條也不斷更新,可信任度漸漸提高了,今天已成不可或缺的知識源。臭皮匠修成新時代的諸葛亮,原因何在?從工業時代過渡到知識經濟時代,知識的目的不再僅服務於生產提高,而以創造社會主體為己任。履歷表上的姓名、地址、職業、地位,以前不過提示著作為生產力的人的價值,如今卻不能定義我們的存在。在知識時代,人首先是知識源,不是說受教育程度或社會地位的高低,而要凸顯每個人獨特的經驗、以及對他人的啟迪。我們在網上相遇,平凡小人物的日常瑣事,一樣啟發無數人思考,一技一能,也可以幫他人改善境遇。同時,沒有誰完全了解別人的生活,掌握他人的特長,我們始終是獨特的、神秘的、不可替代的。[12] 這個時代,知識的個人性與經驗的獨特性超越了以往追求的普遍性。

職業變得越來越難以辨識,一人身兼數職,是工作還是失業,是上班還是休閒,兩者界限模糊不清。如仍固守傳統的偏見,不承認所有人(包括文盲)都有智慧,便是否認他人的存在,也是知識時代的愚昧,更是歧視、敵意、仇恨與暴力的根源。[13] 最近「抖音」風靡國內,這款青年人自娛自樂的音樂短視頻,由網民拍攝身邊的場景,或用視頻剪輯、特效軟件編輯視頻,配上音樂,上傳到抖音社區,讓點擊量決定哪款視頻火爆。網紅幾乎完全偶然,無論是製作者還是消費者全然不知成功的奧妙,大家喜歡便火了。沒有誰像製作電影、電視、戲劇那樣,研究美學規律,系統地創作優秀抖音作品。「抖音」屬無名之輩的本色創作,文藝理論對之失語,找不到放之四海的普遍規律,成敗靠的是網絡民主機制。

這是一個全新的民主時代,不同以往的代議制民主,遴選少數精英代理大眾進入公共領域。這是直接民主,網民直接參與,彼此互動,信息資源全球配置,個人以分子化結構形成網絡社會。新事物變化之快,複雜性與多樣性之豐富,少數專家無力把握,也無法理解。除了學習與適應這無序、莫測的世界之外,別無它途。因此,列維(Pierre Levi)著《集體智慧:賽博空間裡的人類新世界》(Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace)一書,引入「集體或共享智慧」(collective or shared intelligence)概念,描述這種跨地域、跨空間、跨貿易的網絡「知識空間」(knowledge space)。[14]

Plenum Trade1997年版

來源:amazon.com

前些年國內流行「人肉搜索」,算不算集體智慧呢?不能算,集體智慧或知識空間的鋒芒不在信息收集,也不是網絡「人海戰術」。人肉搜索靠電子記憶的強大與網絡覆蓋的廣泛,收集大量信息,聯絡虛擬空間裡的各地、各類人群,大海撈針地搜索目標身邊的知情人,曬出目標隱私,動員網民線上或線下騷擾。這是傳統的群策群力,乃人情社會的虛擬擴容版,假現代科技之形,行人情脈脈之實。網絡知識空間靠運算重技術,計算機運算將人的思維「外化」——將人的反思力、記憶力與聯想力轉譯成「鏈接」、「打開網頁」與「選擇界面」,個人思想轉化成大規模生成的公共思維,私人想法就成了共享智慧。

所以,網絡百科先要獲取技術、機構或概念工具,然後才是收集、過濾大量信息,再用運算整合出可導航、可檢索的信息,以鏈接方式呈現多樣的智慧與想像,搭建有思維縱深的信息平台。網民以虛擬身份在平台上彼此辨識,相互激發思考,各自貢獻思維的路徑,深挖思維的潛力,形成「集體智慧」或「腦超鏈接」(hypercortex),解決傳統知識表達不出、解決不了的問題。[15]維基百科匯聚了大批背景不同的志願者,大家匿名編撰、修訂、補充、審核、更新詞條。重要的不僅是收集關於事實的客觀知識,也不局限於匯集角度不同的想法,核心是要改變我們與知識的關係,聯繫世界各地千差萬別的人,革新倫理、美學、技術與社會組織方式,重建全球化社會。[16]

六

2012年3月,不列顛百科全書公司宣布停印已有244年歷史的紙版《不列顛百科全書》,從此發行電子版,從線下走到線上。看似一條紙媒轉電媒的消息,但含義卻遠比這層深遠得多,標誌一個時代知識的轉型。印刷時代的文本與形象標準,被網絡時代取代了。網絡百科不再沿襲紙版百科的文本與圖片形式,而集文本、圖像、視頻、音頻等格式為一體,還配以人機互動擬像、互動地圖、虛擬現實等跨媒介的多模態,覆蓋幾乎所有的符號系統。傳統的學科界限難乎為繼了,網絡用戶互動替代了精英教育的知識單向街,學習未必要申請特權化的教育機構,而上因特網分享普遍分配的知識。[17] 專家智慧凝結的「encyclopedia」(百科全書)終結,大眾智慧薈萃的「cosmopedia」(網絡知識空間—列維造的新詞)方興未艾;高度複雜的網絡智能(networked intelligence),將人性投射到無垠的賽博空間裡,人類社會與思想探索從此具有了空前的潛力與變數。[18]

(來源:enterpriseirregulars.com)

世上沒有誰全知全懂,一人擅長一兩門專業就已不錯了。萬維網以「超文本鏈接」導航知識系統,讓共享性的「集體思考」成為可能。列維認為,網絡「新人文」打通了個人與群體兩類不同知識,超越了笛卡爾的「我思」——個體為中心的認知模式,而進入到「我們思」的多元認知時代。[19] 我們在日常生活中已有體會,如今學術越來越碎片化,政治學不搞制度或思想研究,而做實證問卷、統計,像統計學而不似社會科學。社會學也不再思考社會形態,而注重田野調查,像人類學那樣不研究人種、民族而也熱心於田野。歷史學不講帝王將相,而偏愛邊邊角角的小歷史。哲學不研究德國古典而轉向科學哲學。懷舊者無奈地招魂韋伯、海德格爾,狠批當代學術的異化,痛悼黃金時代的消逝。其實,科技也難逃相同的宿命,無數從事生命科學的科學家,在實驗室或計算機前,年復一年重複瑣屑、繁冗的實驗與計算,情形不比電影《摩登時代》流水線上的工人強多少,最終未必明白耗盡一生的數據要證明什麼結論。今天的學問如此龐雜多義,沒人再想學康德、黑格爾,以一人之才智,窮盡天下知識,建立無所不包的學術體系。今人的明智在自知局限與渺小,學會合作與共贏。肯與不曾謀面的陌生人合作共創集體智慧,以期有所建樹。在民主化的賽博空間中,以互動合作式的知識形式,將智慧無差別地播散到虛擬世界的每個角落。人人有付出,個個有收穫,知識棲居在人性之中。[20]

列維認為電腦技術並非橫空出世,而與西方科學與哲學傳統息息相連。電腦運算深深植根於當代西方知識論與美學之中。古典哲學希望從超驗的世界裡尋找普遍性,而因特網卻將散落在不同時空裡的真實經驗聯繫起來;網絡智慧不因循柏拉圖的腳步,攀登知識的製高點去尋覓「真理」(eidos),而屈尊於芸芸大眾的「意見」(doxa)之中,在眾生喧嘩、蕪雜多義的個別思考裡,披沙瀝金,萃取真知灼見。[21]

註釋

[1] Water Benjamin, “The work of art in the age of mechanical reproduction” in Illumination, edited by Hannah Arendt (New York: Schocken Books, 1969). Pp. 226-7.

[2] Ibid.

[3] Ibid., pp.231-2.

[4] 詳見Janet Abbate, Inventing the Internet (Cambridge, Ma: The MIT Press, 1999)

[5] Lev Manovich, The Language of New Media (Cambridge, MA: The MIT Press, 2001). P.6.

[6] Ibid., pp. 19-20.

[7] Ibid., P. 25.

[8] Ibid., P. 29.

[9] Ibid., P. 36.

[10] Ibid., P. 46.

[11] Ibid., P. 10.

[12] Pierre Levi, Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace (New York: Plenum Press, 1997), P. 12.

[13] Ibid., 15.

[14] Ibid., pp. viii-ix.

[15] Ibid., pp. 9-10.

[16] Ibid., pp. 10-11.

[17] Ibid., px

[18] Ibid., p. ix.

[19] Ibid., P. xi

[20] Ibid., p. xxviii

[21] Michael A. Peters, “Interview with Pierre A Levy, French Philosopher of Collective Intelligence” in Open Review of Educational Research, 2015 (Vol. 2, No.1, 259-266)