【編按】本文原刊於微信公眾號「保馬」,譯者為丁雄飛老師,新國際獲保馬授權轉載。

在這篇文章中,齊澤克嘗試通過多個維度來展現杰姆遜(台譯:詹明信,為尊重譯者下統一稱為杰姆遜)的思想取向和理論貢獻,表達了他對這位同路人的深切懷念與崇高敬意。從杰姆遜對「認知圖繪」缺失的抵抗,到對「二元邏輯」和「陰謀論」的深刻剖析;從他對「另類現代性」的批判,到對共產主義和社會對抗的獨特理解;再到他通過拉康解讀馬克思、將神學觀念引入馬克思主義分析等。可以說,杰姆遜始終保持著對資本主義世界的敏銳洞察和深刻反思,其中的深刻性和複雜性是那些簡單化的身體理論、身份政治所缺乏的。

雖然內文只提及日本與中國,然實際上,他在東亞地區有著巨大的影響力。杰姆遜提供的諸多概念工具和經典命題,豐富了馬克思主義美學和哲學研究,也為學者們研究「晚期資本主義的文化邏輯」提供了典範和指導。今天我們重新審視他所開拓的道路時,感念其提出了「要永遠歷史化!」的口號,同時又不得不努力清理他和「西方馬克思主義」所留下來的債務清單,比如這種馬克思主義哲學化和美學化的批判,在多大的程度上干預現實是有效的,怎樣才不會變成層出不窮的文化批評、理論生產。當齊澤克聲稱自己是「堅定的共產主義者」時,不禁讓人發出吳彥祖式的疑問:「你們都是共產主義者,那我是誰?」。

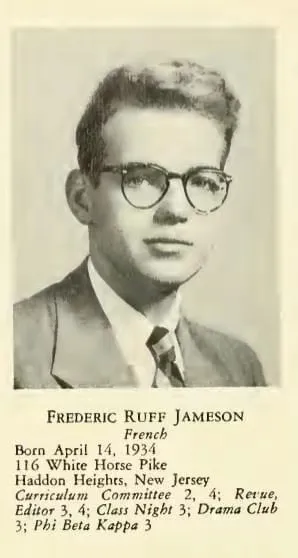

弗雷德里克·杰姆遜不僅是智識上的巨人、當代思想界最後一位真正的天才。他是西方馬克思主義的巔峰人物,無畏地跨越了定義我們意識形態空間的各種對立——一個「歐洲中心主義者」,但其著作在日本和中國引起了極大的反響;一個共產主義者,卻鐘情於好萊塢(尤其是希區柯克)和偵探小說(尤其是錢德勒);一個樂迷,同時沈浸於瓦格納、布魯克納和流行音樂……在杰姆遜的作品和生活中,絲毫看不出任何「取消文化」那種僵化的偽道德主義的影子——可以說,他是最後一個文藝復興式的人物。

杰姆遜一生致力於抵抗他所謂的「認知圖繪」的缺失,即我們無法將自己的經驗置於一個有意義的整體之中。在這場鬥爭中,他的直覺始終是準確的。例如,針對時下流行的文化研究中對「二元邏輯」的拒絕,杰姆遜給予了一次漂亮的反擊,他呼籲「全面慶賀二元對立」——對他而言,否認性別的二元性與否認階級的二元性密不可分……對於杰姆遜的離去,我仍處於深深的震驚之中,只能在此提供一些片段式觀察,以展示他的思想取向。

今天,馬克思主義者通常拒絕任何形式的直接性(immediacy),認為它是一種掩蓋了社會中介(mediation)的拜物化表現。然而,在關於阿多諾的傑作中,杰姆遜展示了辯證分析是如何包含自身的懸置點的:在一連串複雜的中介分析中(midst),阿多諾突然做出一個粗俗的「還原主義」手勢,用一句簡單的「最終,這一切都關乎階級鬥爭」,打斷了辯證思路的精妙流動。這正是階級鬥爭在社會總體性中的運作方式:它不是總體性的「深層基礎」,不是溝通(mediate)所有環節的深刻的結構性原則,而是一些更為表面的東西,是連續的複雜分析失敗的點,是在絕望中躍進結論的姿態——我們無奈舉手說:「但畢竟,這一切都是關於階級鬥爭的!」我們應當牢記,這種分析的失敗是內在於現實本身的:社會自身便是通過其構成性的對抗(antagonism),來實現自己的總體化的。換句話說,當真正的總體化失敗時,階級鬥爭就是一種快速的偽總體化,它是一種絕望的嘗試,試圖將對抗本身作為總體化的原則。

今天左翼的另一個時髦是拒絕陰謀論,斥其為虛假的、簡單化的方案。然而,多年前杰姆遜就明白無誤地指出,當今全球資本主義中發生的事情,無法僅僅通過某種匿名的「資本的邏輯」來解釋——例如,現在我們知道,2008年的金融崩潰是一些金融圈子精心策劃的「陰謀」所致。社會分析的真正任務,是解釋當代資本主義如何為這種「陰謀式」干預行為開闢了空間。

杰姆遜還有一個見解與當今主流的後殖民趨勢背道而馳:他拒絕「另類現代性」的觀念,即所謂我們西方自由資本主義現代性只是通往現代化的眾多路徑之一,存在其他可能的路徑,可以避免我們現代性中的死結與對抗。而一旦我們意識到「現代性」最終只是資本主義的代名詞,便不難看出,這種對我們現代性的歷史主義相對化,乃基於一種意識形態夢幻,即認為存在一種資本主義,可以避免作為其構成性原則的對抗性:

「現代性」——在其當下意義上——的意識形態擁躉們,如何能在不觸及後現代性(postmodernity)概念所必然引發的嚴肅政治、經濟和系統性問題的情況下,成功將其產品——信息革命和全球化的自由市場現代性,與令人厭惡的舊式現代性區分開?答案很簡單:你只要談論「另類」(alternate)或「可替代的」(alternative)現代性就可以了。現在每個人都知道這個公式:這意味著可以有一種適合每個人的現代性,它與標準的或霸權式的盎格魯-撒克遜模式不同。無論你對後者有何不滿,包括它將你置於從屬(subaltern)地位的事實,都可以通過這種令人寬慰的「文化」觀念加以抹去,你大可以不同的方式塑造你自己的現代性,因此可以有拉丁美洲式的現代性、印度式的現代性、非洲式的現代性,等等……但這忽略了現代性的另一個基本含義,那就是全球資本主義本身。

這一批評的意義遠不止於現代性的討論範疇——它關乎唯名論歷史化(nominalist historicizing)的根本局限。訴諸多數(multitude,「現代性並非單一且具有固定本質的存在,而是有多種[multiple]現代性,每一種都不可化約為其他任何一種」)之所以是錯誤的,不是因為它不承認現代性有唯一固定的「本質」,而是因為多樣化(multiplication)否認了現代性觀念中固有的對抗性:換言之,多樣化的謬誤在於,它將對抗性,及其嵌入資本主義體系的方式,歸到現代性的一個歷史亞種名下,從而為現代性的普遍觀念摘掉了對抗的帽子。我們不應忘記,二十世紀上半葉已經出現了兩大與「另類現代性」觀念完美契合的方案:法西斯主義和共產主義。法西斯主義的基本理念,不正是提供一種不同於標準盎格魯-撒克遜自由資本主義的現代性,通過摒棄其「偶然的」猶太-個人主義-逐利的扭曲,來拯救資本主義現代性的核心嗎?而蘇聯在1920年代末和1930年代的快速工業化,難道不也是一種區別於西方資本主義的現代化嘗試嗎?

杰姆遜對任何試圖強制統一不同抗議形式的觀念避之不及,就好像吸血鬼在躲避大蒜。早在1980年代初期,他就微妙地描述了西方新左翼與東歐異議者之間對話的僵局,指出它們彼此沒有任何共同語言:「簡言之,東方希望討論權力與壓迫;西方則希望討論文化與商品化。在這場關於話語規則的初始較量中,確實沒有任何共同基礎,最終的結果必然是一個喜劇式的局面:每一方都用自己偏愛的語言喃喃自語,給出一些無關緊要的回應。」

類似地,我們可以說,瑞典偵探小說作家亨寧·曼凱爾(Henning Mankell)是一位獨特的視差藝術家。也就是說,他的兩個視角——富裕的瑞典於斯塔德(Ystad)與莫桑比克馬普托(Maputo)始終「無法同步」,因此不存在一種中立的語言能在它們之間進行翻譯,更不用說把其中一個視為另一個的「真相」。在今天的條件下,人們所能做的,歸根結底就是忠實於這種分裂本身,並將其如實記錄。一味專注於第一世界的晚期資本主義異化和商品化、生態危機、新種族主義和不容忍等議題,在面對第三世界的赤貧、飢餓、暴力時,不免顯得憤世嫉俗;但另一方面,認為相比第三世界「真正的」持續災難,第一世界的難題便微不足道,同樣是自欺欺人——專注於第三世界的「真實問題」是逃避主義的終極形式,意在避免直面自身社會中的對抗。分隔這兩種視角的裂隙,正是當今局勢的真相所在。

和所有優秀的馬克思主義者一樣,杰姆遜在藝術分析中是一個嚴格的形式主義者。他曾寫道,海明威簡練的風格(短句,幾乎沒有副詞等),並不是為了再現某種類型的(敘述)主體性(孤獨、冷酷、憤世嫉俗的個體);恰恰相反,海明威的敘述內容(關於苦澀的堅強個體的故事)被發明出來,是為了讓他能夠寫出某種類型的句子(這才是其主要目標)。沿著同樣的思路,杰姆遜在其開創性論文《論雷蒙德·錢德勒》(On Raymond Chandler)中描述了錢德勒的慣用手法:作家以偵探故事的公式為框架(通過偵探的調查接觸到社會的各個階層),充實細膩的肌理,並融入社會與心理洞察、栩栩如生的人物刻畫,以及對人生悲劇的深刻見解。這裡有一個不容忽視的辯證悖論,即以下問題本身是錯誤的:「為什麼作家不乾脆拋棄這種形式,給我們純粹的藝術?」這種抱怨陷入了一種視角錯覺,它沒有看到的是,如果我們拋棄了公式化的框架,我們也將失去那些看似被框架扭曲的「藝術性」內容。

杰姆遜的另一個獨特成就,是他通過拉康來閱讀馬克思:社會對抗在他看來是社會的實在(the Real)。我猶記得2001年,在我組織的埃森(Essen)列寧會議上,杰姆遜讓我們所有人都大吃一驚:他引入了拉康對托洛茨基夢境的解讀。1935年6月25日晚,流亡中的托洛茨基夢到了死去的列寧,後者焦慮地詢問他的病情:

我回答說,我已經看了好幾次醫生,然後開始跟他講我的柏林旅行;但當我望向列寧時,突然想起他已經死了。我立刻試圖驅散這個念頭,好繼續和他交談。當我講完1926年去柏林治病的旅行後,我本想補充一句,「這件事發生在你去世之後」,但我克制住了自己,改口說,「在你生病之後……」

在對這個夢的解讀中,拉康重點關注它與弗洛伊德夢境的明顯關聯:在弗氏的夢中,他的父親也出現在他面前——一個不知道自己已經去世的父親。那麼,列寧不知道自己已經死了意味著什麼呢?按杰姆遜的說法,托洛茨基的夢有兩種截然相反的解讀方式。根據第一種解讀,那個可怕而荒謬的未死列寧「並不知道他親手締造的龐大社會實驗(我們稱之為蘇維埃共產主義)已經終結。他依然充滿活力,儘管已經死去,活著的人對他的種種謾罵與侮辱——斯大林主義恐怖的發起者、滿腔怒火的好鬥分子、熱愛權力與極權的威權主義者,甚者,(最糟糕的是)在新經濟政策中重新發現市場的人——都無法讓他真正死亡,甚至無法讓他經歷第二次死亡。他怎麼會、怎麼能仍然認為自己還活著?而我們的立場——毫無疑問這正是夢中的托洛茨基的立場——是什麼,我們自身所不知的是什麼,列寧在保護我們免於怎樣的死亡?」然而,還有另一種意義上的列寧依然活著:他活著,因為他體現了巴迪歐所謂普遍解放的「永恆理念」——這種對正義的不懈追求,無論多少侮辱和災難都無法將其消滅。

和我一樣,杰姆遜是一名堅定的共產主義者。然而,他同時也同意拉康的觀點——正義與平等建立在嫉妒之上:嫉妒別人擁有我們沒有的東西,並享受著它。沿襲拉康的思路,杰姆遜完全拒絕了主流的樂觀主義論調,即認為在共產主義中,嫉妒將作為資本主義競爭的殘餘被拋入歷史垃圾堆,取而代之的是團結合作,是以他人之樂為樂;他駁斥了這一神話,強調正因為共產主義將是一個更公正的社會,嫉妒和怨恨反而會更加激烈地爆發。對此,杰姆遜提出的解決方案極為激進,甚至近乎瘋狂:他認為共產主義能夠存續的唯一途徑,是通過某種普及性的精神分析類社會服務,幫助個人免於陷入因嫉妒而導致的自我毀滅陷阱。

杰姆遜對共產主義的理解還體現在他對卡夫卡《女歌手約瑟芬,或耗子民族》(Josephine the singing mouse)的解讀。他把這個故事作為社會政治烏托邦,認為這是卡夫卡對一個徹底平等的共產主義社會的展望。只不過,由於卡夫卡認為人類永遠受困於超我負罪感,他便只能在動物世界中想象一個烏托邦社會。我們應避免將約瑟芬最終的消失和死亡視為任何形式的悲劇:文本清楚地表明,在她死後,約瑟芬「將愉快地消失在我們民族無數英雄的洪流中」。

杰姆遜的大多數追隨者在讀完他晚年的長文《美國烏托邦》(An American Utopia)後,都感到極為震驚。他提出,未來後資本主義社會的模型是軍隊——不是革命軍隊,而是和平時期那種缺乏活力、官僚化運作的軍隊。杰姆遜的出發點是艾森豪威爾時期的一個笑話:任何想要享受社會化醫療的美國公民,只需參軍即可。杰姆遜的觀點是,軍隊之所以能夠扮演這一角色,恰恰是因為它是以一種非民主且不透明的方式組織起來的(最高將領不是選舉產生的,等等)。

在神學問題上,情況與上述的共產主義如出一轍。儘管杰姆遜是一個堅定的唯物主義者,但他經常使用神學觀念來為一些馬克思主義觀念提供新解。例如他宣稱,對馬克思主義而言,得救預定論(predestination)是最有意思的神學概念:預定論揭示出真正辯證的歷史進程所特有的逆向因果關係(retroactive causality)。杰姆遜提供的另一個出人意料的神學聯繫是,他認為暴力在革命進程中扮演的角色,與財富在新教對資本主義正當化中扮演的角色是同構的:儘管暴力本身沒有內在價值(因此,不應像法西斯主義對它的痴迷那樣,將其拜物教化並單純贊美其本身),但它卻象徵著我們投身革命事業的本真初心。當敵人開始抵抗並與我們發生暴力衝突時,這意味著我們確實擊中了其痛處……

或許,杰姆遜對神學最清晰的解讀出現在他那篇鮮為人知的文章《作為社會民主主義者的聖奧古斯丁》(Saint Augustine as a Social Democrat)。他指出,聖奧古斯丁最著名的成就——為信徒人格賦予心理深度(伴隨著內心疑慮和絕望的複雜性),與他將基督教正當化為國教的舉措密切相關,或者說就是這一過程的另一面,而這也完全符合將基督教體系中最後殘存的激進政治抹去的邏輯。同樣的道理適用於冷戰時期的反共叛徒:他們背棄共產主義的同時,往往也轉向某種弗洛伊德主義,開始關注個體生活的心理複雜性。

杰姆遜引入的另一個範疇,是新舊之間「消逝的中介者」(vanishing mediator)。它指向從舊秩序向新秩序過渡過程中出現的一個特定特徵:當舊秩序解體時,意想不到的事情發生了——不光是葛蘭西提到的恐怖罪行,還包括光明的烏托邦方案和實踐。一旦新秩序確立、新敘事產生,在新的意識形態空間中,中介者們便從視野中消失了。只需看看東歐從社會主義向資本主義過渡的過程,就能明白這一點了:1980年代,當人們抗議共產主義政權時,大多數人心中所想的並不是資本主義。他們想要的是社會保障、團結和粗草的正義;他們想擺脫國家控制,過自己的生活,聚在一起暢所欲言;他們嚮往一種樸素而真誠的生活,擺脫原始的意識形態灌輸以及盛行的犬儒式虛偽……簡言之,激發抗議者的模糊理想,在很大程度上源自社會主義意識形態自身。而我們從弗洛伊德那裡學到的是,被壓抑的東西會以扭曲的形式回歸。在歐洲,異議者想象中被壓抑的社會主義,最終以右翼民粹主義的面貌捲土重來。

杰姆遜的許多表述已經成為流行語,比如他對後現代主義的描述:後現代主義是晚期資本主義的文化邏輯。另一個類似的流行語是他早年的一句俏皮話(有時被錯誤地歸到我名下),它在今天比以往任何時候都更為貼切:我們更容易想象地球上的一場全面災難,它將終結所有生命,而不是想象資本主義關係的真正改變——彷彿即使在全球大災變之後,資本主義也會以某種方式繼續存在……那麼,如果我們將同樣的邏輯應用於杰姆遜本人呢?我們更容易想象資本主義的終結,而非杰姆遜的離世。