【編按】本文由法國巴黎第八大學哲學系榮譽退休教授、前成功大學玉山學者布洛薩(Alain Brossat)所撰,譯者為韓旻奇(巴黎第八大學哲學博士)。原文發表於 28/07/24 法國喜樂姑丈村(Silcuzin)2024 夏日大學。

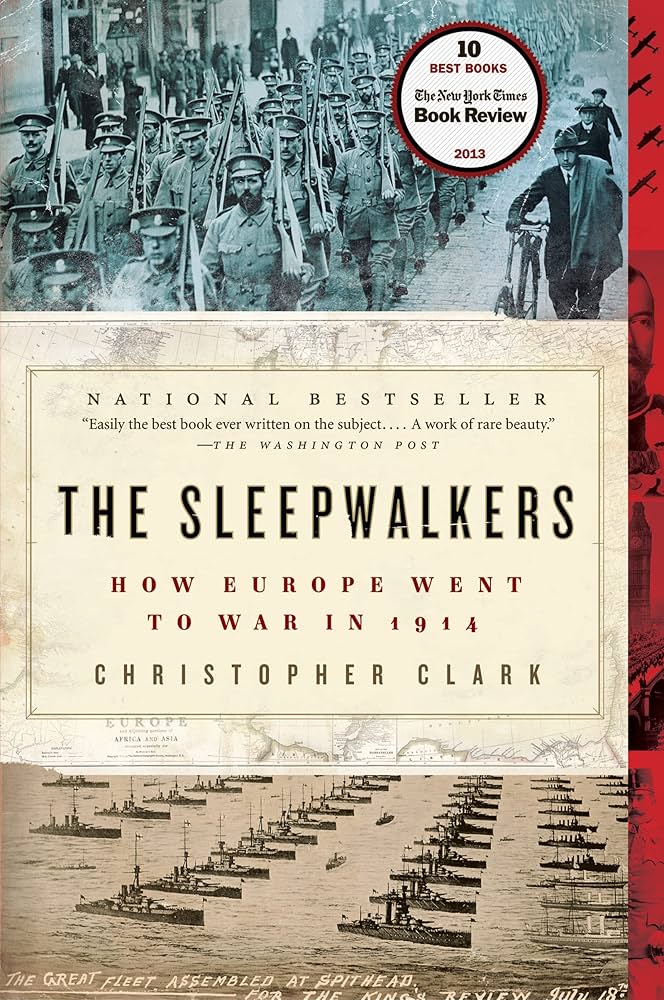

布洛薩引用了克拉克的著作《夢遊者》探討當前局勢與一戰爆發的相似性。克拉克的書描述了一戰的複雜背景和決策者的無力感,指出各國的利己行為最終導致了全面戰爭。布洛薩認為,當前的國際局勢,特別是在南中國海、台灣問題上,和1914年賽拉耶佛危機時期非常相似,主要國家之間的競爭可能再次引發大規模衝突。他強調,當今世界的各方勢力在面對彼此的軍事行動時,無法避免陷入軍備競賽和「安全兩難」的惡性循環,最終使局勢升溫。

生活在英國的奧地利藉歷史學家克拉克2012年出版了一本書叫《The Sleepwalkers》(譯注:中譯《夢遊者》2015年出版),講第一次世界大戰的背景怎樣錯綜複雜,歐洲怎樣邁向一戰。我受這本書啟發,想提出幾點讓大家思考。幾年前,我在台灣新竹做講座已經介紹過這本書,講座標題是《戰爭將到》,但我當時強調全世界都等待那場將會來的戰爭有時候卻不會到,當然指冷戰時期各種危機,如1980年代軍備競賽危急關頭也沒有引發第三次世界大戰,而是蘇聯瓦解收場。

我今天就不會那麼放心了。我覺得現在所有條件都齊全,只要爆發一次地區衝突(怎樣爆發當然未定),就可以令目前的主要勢力,如中國、俄羅斯、美國、美國西方盟友、其他國家,全面對戰起來。現況和1914年八月賽拉耶佛襲擊前的歐洲相似得可怕,克拉克的書讀

起來就特別發人深省了。(譯注:賽拉耶佛是歐洲東南部波斯尼亞和黑塞哥維那的首都。1914年八月,奧匈帝國大公和夫人在賽拉耶佛被刺殺,歐洲一戰就爆發。)

理論層面來說,克拉克在書末說當年歐洲列強比併較量,引發賽拉耶佛危機,現在南中國海張力愈來愈大,當年和今日的構局、開戰風險也屬於一種頗徹底反克勞塞維茲的戰爭思考進路(通俗意味的克勞塞維茲),我很認同。引克拉克一段:「1914至18年的戰爭完全否定了克勞塞維茲代表的想法。克勞塞維茲細膩分析衝突這個概念,認為戰爭總是政治手段,受政治目的限制。一戰恰恰相反(是我強調,不是克拉克),法國和俄羅斯決策人的話語就讓我們看見戰爭與和平是兩回事,本質截然不同。」(譯注:克勞塞維茲是十八世紀普魯士軍事家,著有《戰論》。)

由克勞塞維茲式角度來看,戰爭延續政治,基礎還是和平世界。相反,對1914年八月打仗的國家決策人來說,戰爭與和平有一道鴻溝跨不過去,完全是兩個徹底對立的世界。

直接講得簡單一些,克拉克認為一戰完全否定了「戰爭是暴力手段,用來達到目的,靠強力來實現政治目的」這個想法。如果戰爭是政治的延續,1914年八月發生的事和後續就講不通了。戰爭爆發,不是理性選擇、決策盤算,而是種種情境串連在一起,所有層面而言都超出了國家領導層、君主、參謀等決策人的原有意圖。

再讀下去,克拉克寫道:「賽拉耶佛危機那麼複雜(……)是源自今天依然會在政治場面出現(我強調的,不是克拉克)的言行舉止(……)沒有人想這件事發生,但人人都維護自己的利益,互相抵觸,顧不到共同利益。」他指出「不同自主權力中心互動,你來我往得非常快,這些有強大軍隊的勢力要應付各種變幻莫測的威脅,環境高危又充滿未知數」。對克拉克和我們來說,正正就是這一點令這本書關乎現況(哪個意義來說都是),關乎我們當下要應付的問題。

這本書最後下定論:「1914年有份開戰的人都在夢遊,看又看不見,受夢纏繞,看不見他們即將弄出來的世界有多麼駭人。」克拉克認為我們今天可能沒有分別,都有全面戰爭的危險。這本書出版超過十年,愈來愈有道理,尤其是現在。

上一段引文,我詮釋兩句。講起戰爭,除了克拉克特別提到的一戰語境以外,夢遊很普遍。一般來說,「我們以為和平(實則未戰)的世界突然要讓位給戰爭」的想法,我們用盡全力推開,一直把目光移開,不留意自己有沒有機會落入戰爭。這是求不知的問題(而非求知,畢竟想知才會有可能知),也是想像力和直覺不夠敏銳的問題。思考上,要跳進未知,預視自己陷入戰爭狀態,對一個生活在「和平」世界的人類主體來說,想像力要非常深厚,求知欲要毫不動搖才行。對我們來說往往是例外,不是常態。

這是為甚麼戰爭烏雲在地平線愈積愈厚,我們常有的反應是視若無睹(我們對戰爭現況就像學生上課對老師一樣),慣了把頭轉到一旁,不直面蛇髮女妖的目光。我們西方民主白人全球北營條件主要弔詭在,周圍的戰火聲我們都聽慣了,環境算吵鬧,但我們學會了完全不當一回事,條件當然是戰爭只會發生在別人身上。習慣到膩了,代價就是我們這群人對所有戰爭條件都欠缺直覺,察覺不到「我們」究竟怎樣會陷入戰爭。然而,過去四十年來,我們不是沒有機會明白自己有可能陷入戰爭的。首先是前南斯拉夫,現在就是烏克蘭,戰爭重返歐洲領土,逼近我們,沒有停過……

再者,像我剛才說的,克拉克的書並不單純是「又一本」講一戰源頭的專書,是因為這本書重疊了兩層底蘊:克拉克用複雜這個角度來研究一戰衝突結構、大構局、敵對關係、勢力比併互動,對我們來說又關乎現況,這就是這本書有力的地方。一個世紀後(別忘記這本書是紀念一戰一百週年出版的),前南斯拉夫戰爭和賽拉耶佛重新成為當下焦點,東亞又有中美角力,張力愈來愈大,克拉克發現結構上有很多地方都類近,甚至有不變項。二十世紀初和廿一世紀初,衝突機制都是多極的。

這是重點,因為各種互動極複雜,各路人馬數量又多,局勢變來變去,要明白衝突動態,考慮因素又多又雜。正因如此,大家就要放棄用一般克勞塞維茲進路來思考。換句話說,衝突不是理性盤算,以中短長期利益為準則,各有各策。因此,這堆一戰1914年八月爆發「引線」纏在一起,要解開的話,最好不要問為甚麼,寧願退一步嘗試明白事情怎樣去到如斯田地,災難怎樣爆發。希望即使停留在這個層面去解釋事情,大家也可以歸納重整,梳理發生甚麼事。

有些戰爭,如1914至1918年一戰,又如在我們前面的那一場,會由一點地區小爭拗變成全面開戰。要明白這回事怎樣發生,就要分開兩件事,很重要。衝突中不同勢力肯定各有各目的──塞爾維亞發夢想成為帝國,團結所有塞爾維亞人,奧匈帝國想維護自己在巴爾幹半島的地位,法國想和俄羅斯的盟友關係更加牢固,令德國孤立,英國就決意對抗所有動搖自己霸權地位的聯盟,諸如此類。同樣,看看當下脈絡,中國想自己在南海建立的緩衝區更牢固,美國想台灣變成對抗中國的稜堡,日本想和美國友好,再成為東亞一流軍事勢力,越南就不想捲進強國搞的紛爭,面對中國,又想確保國家安全,諸如此類。

衝突構局漸漸成形,雖然所有勢力都各有目的,目標多少也前後一致,但絕對不代表這些勢力實際知道自己在做甚麼。相反,這些勢力不停捲入互動旋渦,變化複雜到我們也許可以說,普遍這些勢力行動決策的後果反而不在他們控制之內,不完全受控或完全不受控。塞爾維亞統治者在1914年夏天開頭多多少少都知道有人策劃在賽拉耶佛行刺奧地利大公,也沒有阻止。他們的心態當然是為了一己私利,但他們完全不是想和奧地利開戰,更不是想引發一場世界大戰。

同樣道理,美國行政機關亮綠燈,讓眾議院院長佩洛西探訪台灣,心態一樣是理性盤算,但種種牽引互動、連鎖反應,例如中國會怎樣反應,接下來會產生甚麼連鎖後果,就完全不受美國掌控了。

當然會有大國利益對立、長遠盤算、互相抗衡的策略,在特定時空轉變成局部微型對峙。美國的世界霸權本來在二戰後打下基礎,蘇聯解體後愈來愈牢固,眼見中國愈來愈強大,就感到地位動搖了。美國像當年稱霸全球的海洋霸主英國一樣,絕對不肯看見局勢有變。這也是為甚麼他們叫這個局勢做「全球秩序」,基礎是國際法。想局勢恆常不變,就弄出了一片歷史視野,制定了普遍要用的框架,為自己追求始終不變的利益。以上種種卻遠遠不足以令原本要為美國勢力追求利益的代表變成理性行事的人,思言行一致,向同一個目標進發。看見這班人近幾年在台灣國際地位問題一事上立場換來換去,就最能讓人感受到衝突各方意圖可變不定──這樣的人可不算少。

看真一點,令人深思的概念反而掉轉:這些人(克拉克叫他們做決策人)根本只不過看起來指揮而已,由此至終都不斷捲入巨型機器裡。事實上,這台巨型機器的力量是一股推力,只顧上,盲目直衝,不是這些所謂決策人的理智盤算可以比礙的。這個畫面威力大到像有時候浮現我們腦海的預知系電影畫面:太空艦不受駕駛員控制,向滿天星夜直衝。決策人只不過是演員。說他們深思熟慮、下決定、話事,都是裝的,只是笑話,是電影:真正決定一切的是那股令他們動起來的力,他們不清楚是由甚麼造的。對西方所有總理大臣來說,烏克蘭昨天還只是一個行政不良的糧倉,今天就出乎意料變成阿爾薩斯-洛林(譯注:歷來德法兩國一直爭來爭去的地區,現屬法國),西方「決策人」準備好流血捍衛,一點不漏,當然指別人的血了。台灣也一樣,過往還一直被人當成泰國,現在不消一會,就變成西方在中南海對付蠻族的阿帕奇要塞……大家當然可以數幾個「理由」來解釋西方為甚麼這樣痴迷,但怎樣數也完全和燃爆風險不合比例。

就是這樣,難以辨明的力漸漸吹起風暴。大家也真的不想,又實在令爭拗點出現,變成對戰場地。我們正正就是這樣由一個和平世界、非公開戰爭狀態變成戰爭狀態。當然某個時刻會有一下類似點火的決定,不可逆轉──但真正來說也是掩眼法:起作用的不會是理性利益計算,並不關乎揀甚麼策略,做甚麼行動。主要起作用的是各種難以辨明的力,大家習慣稱之為「不自量」的東西,這不是指每宗案例程度都一樣。「捲進戰爭」這種突發事件和一早計劃好的行動(如1917年十月在聖彼得堡攻佔冬宮)地位不一樣。「捲入戰爭」是落在我們頭上的事,像環境災難,不是天災。是人禍,馬上就看得出是「有人多手做成」的。不過這樣說依然是類比,國家領導人的手不是平凡人的手,平凡人絕對不會是「決策人」。

我天天看《台北時報》頭版,一定會看見台灣搞武裝買軍火的最新資訊,尤其講美國怎樣協力。這裡就有一個完全不受各方理性計算利益的典型因素──「軍備競賽」,這台殺必死機器令衝突各方把國家和社會弄成軍隊,愈來愈強勢。只要懷疑對手買武器,自己就會買更多武器。這是克拉克和很多人講的「安全兩難」:一個國家顧自己安全做的所有決定都會「令其他國家更不安,逼住做最壞打算。」正因如此,軍事動員(方式各異,由部分動員到全面動員不等)是升溫和衝突爆發的決定因素。各方看見對方決定動員,往這個方向走,自己就會自動動員多一點。

這是各個勢力普遍都有的精神病,覺得別人走前我就要走得更前,一旦軍事技術追不上就死。然而,這就是條件反射,逐步走向衝突爆發點,嚴格來說不受意志和各路人馬盤算所控。最近,其實也不算最近了,在南中國海、台灣附近,大家看到的正正就是這種拉扯。大局打造局部,不費半點功夫。舉個例子,法國海軍認為戰艦在台灣海峽穿梭是恰當,聯合美國和其他「朋友」在太平洋這裡軍演是合理的,正正因為法國要在台灣地區維護戰略利益,即是維護自己領土的利益,特別是離台灣幾千公里遠的新喀里多尼。只要講這個例子就足以令你體會到大局怎樣打造局部吧。

一位1920年代的歷史學家在一戰後跟不同歐洲政治人物做訪問,克拉克那本書開頭有引用,發現了這些政治人物有一個共通點:他們「完全不會問自己當年有沒有做錯甚麼決定」。換句話說,他們逃避,不想問誰要責任。他們不明白自己有甚麼會做得不好,因為事情來得太快、局勢太大,他們一頭霧水,有一連串事件發生,他們捲了進去,無能為力。簡言之,1914年八月大變和往後發生的事,如四年戰爭有一千萬人死,只是一件發生在他們身上的事,就像發生在當年所有人身上一樣。

由這個角度來看,他們跟平凡人條件沒有很不一樣。戰爭是他們有份引起、無止境拖長的,毋庸置疑,但戰爭不是用暴力手段來延續的政治,而根本就是不能預知的大災難。後果跟那些人的雄心壯志和盤算能耐不能比礙,完全沒有共同尺度可言。

一戰後,歐洲和其他地方的公眾輿論花大量時間問誰要負責。究竟誰有錯?塞爾維亞民族統一主義者搞暴力鬥爭、雙君主制的奧匈帝國目中無小國(在中歐、南歐特別看不起斯拉夫)、威廉二世脾氣變幻莫測又妄想名留青史、法國陰險支持塞爾維亞國族主義,打算令奧地利、匈牙利、德國弱勢起來,沙皇俄國乘泛斯拉夫主義之勢擴張,諸如此類。這份清單還可以數下去,長到令人記起1914年八月爆發前的一戰危機結構複雜得極不尋常。

不過說到底,這樣數就把主觀因素看得重了,各種流派、動向、計算轉化成各種行動、決策,克拉克認為有點見樹不見林。大局破碎又齊全,人人都有理,各個勢力各有道理,同樣是帝國道理(國家利益)。這個局勢中漸漸成形的是一個結構,驅動體是訟案眾多,對立因素變得牢不可破。弔詭在,戰爭爆發前幾年,也許除了一些頭腦發熱、高舉國族的人和高舉某種大義的人之外,沒有人想打仗,特別是「決策者」就更加不想。各人盤算是寧願和平(就算要武裝戒備也好),也不想打仗,但驅動體更有威力。「沒有人想打仗,但就是打了。」這句話要不停提起,不只因為要思考一戰這件歷史大事,更因為要思考我們眼前的事。

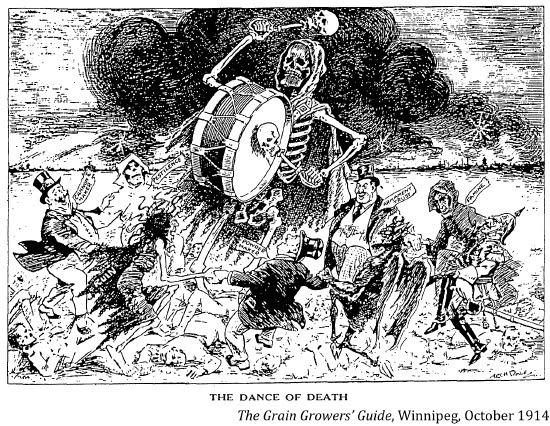

克拉克描述當年的巴爾幹半島:「這個地區的政治非常複雜,列強的良好關係不足以確保局勢安穩。」就像某幅諷刺時弊圖,畫了外交官在火藥桶上談判。這也是為甚麼傳媒拍到布林肯到訪北京、新加坡強國高峰會等場合和中國官員握手,我們不要相信這些握手照就是和平的憑證。甚麼即使有分歧、有拉扯,一切都「受控」,甚麼依然靠外交統領大隊,通通是一場提供幻覺的表演。你只要去讀一下《台灣時報》的社論時評就體會到真實重返,再粗暴不過。那些時評由無數躁動的人裝成「美國專家」「美國研究員」寫的,自動得像無人機。有個叫菲察(Richard D. Fisher JR)的人寫了一篇文,標題是〈威懾不再〉,我引幾段:「政治層面上,中國共產黨現在支持摧毀以色列。將來由中國掌權的中東安全機關應該會包括中國,有北韓協助興建的導彈,又有伊朗和沙地阿拉伯。大家看見中國帶領伊朗、俄羅斯、阿拉伯世界打以色列。」菲察之後引用了一位美國高階軍官2021年說過的話:「大家看見中國策略上爆發……核武和常規軍隊擴張極快,我只能說驚心動魄。」然後一氣呵成下結論:「拜登或特朗普再當選後,美國政府應該馬上搞一個極速計劃,起幾千組戰術核武,包括中距離核導彈、巡航核導彈、核炮彈。只要習近平、普京、金正恩、伊朗毛拉知道自己立即被人反擊得到,揮兵前才會三思。這樣一來,威懾手法就重新有力了」《台北時報》,2024年6月24號。

這種文章可以定期在《台北時報》讀到,這份英文刊物是現在台灣管治者的官方器具。這種大膽文章,可以用兩個很不一樣、甚至相反的角度去看:一方面可以把主觀因素看得比較重,即是這裡有一個躁動催戰的人不斷鼓吹戰爭,為台美西方輿論舖路,讓美國和盟友客人準備打仗,毀滅中國、北韓、伊朗(要把這些國家的政權換掉)。如果用道德角度、責任角度來看,這樣躁動就明顯有犯罪特徵了。順帶一提,納粹高官在紐倫堡受審,首要罪名是「反和平」,種族滅絕也排後面。

另一方面,如果繼續用克拉克開出來的角度來看,就是戰爭機器在說腹語。現在是菲察,明天就換另一個人,總之躁動癲佬是可替換的。當然就聽得出有一個催戰立場舖下伏線──這班人認為要先發制人打中國,以免太遲,終極目的不僅是重新展示誰才是東亞和太平洋的霸主,還是要令共產政權倒台。

但這也是一種Feedback,自動回饋效應,Input是中國崛起、成為經濟政治大國、尋求屬於自己的「大環境」。中國崛起,客觀來看就動搖了美國霸權,局勢張力愈來愈大,就引起捍衛西方的狂熱粉絲這種催戰論述。但關鍵不是策略,不是盤算,不是心機,而是牽制互動──菲察整個催戰論述是反應,由現時衝突的幻覺景象引起。菲察妄想(「中國想摧毀以色列」),卻又讓一個緊關重要的真相浮現:他讓我們清楚看見警戒線已過,因為他首要提議是趕緊令對手沒有還擊之力,以免對手快一步毀滅我們。這種提議很可能是全面開戰前一步了。

菲察口中還講嚇退中國,但所有人都心知肚明。他不是想嚇中國,而是要在台灣、鄰近地區安裝所有類型的核武,準備好全面和中國開戰。簡直和1914年八月的敵意爆發同出一轍:一旦「決策者」認為性命受威脅,有潛在危險,覺得對手會先發制人毀滅自己,那麼搶先一步絕對就至關重要。這就是菲察一伙推廣的劇本,他們本身信不信也不重要。關鍵是這個故事在精英群體流傳,在公眾輿論流通,有天就會在「決策者」的心思扎根──性命攸關,我們不上,其他人就上了。其餘只不過是小事:引起一件「事」餵給西方輿論,令他們相信正義陣營自衛合理,就像以往一樣。

這個劇本比一戰更加令人消沉,因為如果戰爭爆發,那就會是世界大戰世界,文化和種族維度比一戰還要重要,多少會變成兩個文明交戰。相比之下,不論由哪個角度來看,一戰都是近親打仗,是歐洲國族、國家、人民,是白人,某程度上也是堂表打仗──當時歐洲政權大部分都是君主制,國王都是堂表兄弟。單純舉個例子,德意志國王威廉二世和俄羅斯沙皇尼古拉二世是表兄弟,一戰爆發前都在用英文私訊,還用「Willy」和「Nicky」做署名……

全面以中美軍事對壘為中心的戰爭,應該介乎像太平洋戰爭一樣高舉滅絕的種族戰爭(約翰.道爾《無情之戰》)和杭亭頓想像的文明衝突最高階段。這是和一戰的最大分別。世界大戰世界的特徵當然只會令對戰更加有機會變成互相屠殺。大家見到新冠大流行期間,在白人世界和西方,特別是北美洲,反亞、恐亞(黃禍)很容易就喚醒。(譯注:約翰.道爾是美國歷史學家,研究美日關係和日本史,1986年的作品《無情之戰》論證太平洋戰爭是種族戰爭,中譯本2018年出版。杭亨頓是美國政治學家,1993年提出文明衝突論,預視將來衝突不再是以國家,而是以文明為單位。)

我把一戰和現況(令全球衝突爆發的前兆愈來愈多)放在一起比較,大家可以反駁:1914年局勢獨特,首要特徵是有非常多實力相約的勢力參與其中,如中歐帝國、俄羅斯、法國、英國,還有相對弱勢卻令局勢更加複雜的勢力──塞爾維亞、一心在非洲搶地的意大利、保加利亞、羅馬利亞,可別忘記往後站卻不容忽視又正在衰退的鄂圖曼帝國。參與方眾多,有主有次,有不同互動,局勢一直變化,無法預測,整件事複雜至極。大局如此,賽拉耶佛襲擊就不是原因,而是導火線,是引爆器,大家都講過上千次了。

相反,今天的衝突也複雜,例如中日關係,兩韓凍結卻一觸即發的戰爭,中國海軍和菲律賓海巡隊在南海爭礁岩的小風波,我這裡只舉亞洲太平洋地區的例子(還有很多島嶼,不同國家都宣認主權,張力拉扯,局勢複雜)。就在最近,日本和菲律賓才簽了一份軍事協議,可見這個地區的勢力網絡有多緊密。即使如此,今天的衝突也完全是受兩股勢力對決左右,美國和中國,其他勢力比不上。

然而,這場衝突不是關乎爭做霸主,中國不是要「搶走」美國的位置,事情遠遠複雜得多,而是關乎霸權構局有危機,這個霸權是在德國和日本戰敗後形成的,美國是中心。中國不是要超越美國,弄出一個如同二戰後美國的中國霸權世界。中國是崛起,令「美洲」帝國的衰落不停加速,把原本就有的裂縫撐大,讓世界看見「國王沒有穿衣服」。

中國不質疑已經變為制度的霸權方式(「世界秩序」「國際規則」),就不能在經濟、政治、甚至文化領域變得強勢。中國要繼續發展,就不得不劃出屬於自己的大環境(德國法學家施密特講的Großraum)。客觀來說,這個變強勢的過程令愈來愈多磨擦區、張力區出現,和美國大環境碰撞起來,這片大環境具體呈現了西方霸權結構。

一方面,國家把主權當成歷史主體,制定藍圖,照行動揀不同策略,要長期發展。一方面,變強勢,就有直接、間接後果。要分清楚事情屬於哪一方面,非常難。自從中國的生產機器達到某個水平,就需要出口產品維生。於是就有了新絲綢之路。大量中國製汽車就來到歐洲市場。特朗普就大聲咒罵,反對中國搞所謂傾銷來增加自己在美國市場佔有率,把所有種類的貨品倒進美國。歐洲就有新一波保護主義,自己開條件要人跟,應付中國出口大量上升。

同樣,中國認為自己處理國際事務一流,要名乎其實,就要變成海軍強國,中國歷來也不是。於是太平洋就有張力,美國多多少少覺得太平洋是美國專屬海,特別是二戰時和日本開戰的海域,不容有失。所以這次算是十九世紀末、二十世紀初德國和英國海上爭鬥的重製版,很多人都說這場爭鬥有份為一戰舖路。

大家看見這些張力一方面基礎複雜,動力千絲萬縷,自動引起兩股大勢力各不相讓,愈來愈激烈,事態變化令雙方對立起來,另一方面又關乎決定、行動,有綱領、策略、利益計算。說到底,即使中國領導層(第一眼)比起佔優勢卻走下坡的對手(一個痴線,一個回塘),看起來穩陣、理性多了,冷靜謀算,是一種國家利益的穩固化身,但不一定代表他們真的和看起來一樣掌舵很穩。他們沒有被戰欲推動,但現在一切都把他們推向戰爭,結果就是他們要準備好開戰。他們正在指揮一台超級機器,卻有一個大缺點,就是不能倒車,難度就像駕駛巨型航空母艦一樣。或者這樣說,再把鐵達尼號比喻弄得複雜一點:現在有兩隻鐵達尼號完全不能自己動起來,被海浪捲向彼此,船上人員無論打算怎樣做,大家多少也看得出場面不受他們控制了。這兩艘船有最新現代技術,看起來強勁,但這不是重點。重點是,令船會沉的因素很多,遠遠超過了原本開船班底的能耐。

我現在要想辦法作結。有一件事可不會錯:我這篇文章每次提起克勞塞維茲,都是把他說得簡單了,沒有鑽入他深厚又豐富的思考,不夠公道。大家沿著他的思路,經常會發現事情愈來愈複雜,向我強調過的方向發展──戰爭愈現代,參戰方愈多,局勢愈亂,愈講究科技(這點我強調得不夠),離傳統克勞塞維茲(也可以說是拿破崙)範式愈遠,那麼就愈不受所謂決策者的意念左右,愈像一連串纏在一起,愈像自動機器、無人機、巨魔像。

例如,是克勞塞維茲指出了這個簡單卻意味深遠的事實:兵法不能成為科學,其中一個原因是打仗時,你做甚麼都要看對手,看他想怎樣做,怎樣盤算,總言之對手捉摸不定。沒有甚麼戰爭法則。打仗主要看偶然,理論只提出一些原則、方法,但並不是絕對守則。打仗主要是即興、不按章法、超乎想像──這樣說的正正就是克勞塞維茲,他心裡特別想起拿破崙這個行軍奇才。

然而,這些話令兵法更加「複雜」,「決策者」變成軍師一樣(戰場就再複雜一點,軍事和政治兩者關係在一戰錯綜複雜,應該另作一文討論),這些說法和原初驅動體「把戰爭當做手段,要達到目的」是相容的。我花力氣拉你們一起想像,這股想像力是唯一一股能讓我們明白「把戰爭當做手段,要達到目的」這驅動體在我們的時代看起來絲毫無損,其實只是在懸浮、遊魂,不再起作用,不再驅動已發生和快要來的戰爭。快要來的戰爭應該是全面爆發,牽連全球,是雙重意味的「世界」大戰。

當然,如果美國和盟友客人揀和中國軍事對戰,認為這樣只不過是一場局部對戰,旨在撥亂反正,讓大家知道誰是老大,那麼似乎依然是傳統構局,要達到政治目標(展現基本霸權規則一直都有效)才動用軍隊暴力。但不難明白﹐現時構局中,所有「事」,即是只要有任何張力在一點爭拗化成結晶,就可以變成一場超級賽拉耶佛事件。尤其是本來要守護和平的國際組織,聯合國,不斷讓大家看見自己有多麼無能,沒有辦法制止武裝衝突,而且如北約等冷戰和「集團」時代遺留下來的戰爭機器又發動得如火如荼,烏克蘭戰爭明顯就是一例。北約現在投身敵意高漲的東亞和太平洋舞台,一定會引起中國回敬,這是非常令人警戒的預兆。

我們要下功夫想像,令自己體會到有一天戰爭會來到,捲我們進去,我們不再是觀眾,而是人質,多麼不情願也好,也參與其中。實際來說,這樣捲進末世式的未知,並不是甚麼具體計劃的結果。戰爭就這樣來到,是災難,是事件,無法回到當初又沒完沒了(如烏克蘭戰爭),這樣開打是因為某傢伙在金門和廈門某個地方搞了屎棍,又或者有甚麼來得太快,又或者大家聽不明白對方講甚麼,又或者某個翻譯壞心眼,中譯英時把「衛星」一詞換成「導彈」,就像最近在台灣發生的一樣……(譯注:2024年1月9號,台灣國防部發手機短訊警報給市民,說中國發射「衛星」,同一個短訊英文顯示「Missile」,即導彈)

然而,我們第一時間不是下這樣的功夫,而是相反,習慣花心機愛理不理。這樣看來,我們全都變得有點像台灣人。他們整天聽說大陸人第二天就要打過來,很久前就聽厭了,只顧生活爽,上網,躲進氣泡,不去感受他們身陷的地緣政治環境有多灼熱,一觸即發。我們有點像他們,習慣了「順應就好」。只是在加沙,恐怖風暴來襲,如古羅馬詩人盧克萊修在《物性論》卷二開頭寫下、後來再經二十世紀德國哲學家布魯門伯格詮釋的船難典故。我們在岸邊看見船難,多多少少會打動。但總有一天,哪裡都可以是加沙,即使不是如假包換,也同出一轍,我們置身其中。

最後一提,法國坐擁核武,意思是萬一開戰,用上(戰術或非戰術的)核武,法國自動就變成鏢靶。「戰術核武」是指一個像克萊蒙費朗(約42 km²)或聖艾蒂安(約79 km²)的城市從地圖上消失,僅僅如此(譯注:台灣士林區約62 km²,香港九龍區約47 km²,北京東城區約42 km²)。大家要想像這些畫面,認真對待。既然有少少追隨德勒茲,就會認為哲學的職責正正就是要下功夫把這些畫面變成概念。當然知易行難,但真的別無他法。(譯注:德勒茲是二十世紀法國哲學家,認為做哲學就是造概念。有恰當的概念,原本思考不到的事就變得能夠思考。)