【編者按】本文由微信公眾號「保馬」授權轉載,該文為上海大學中文系教授蔡翔老師新著《1980年代:小說六記》導論。

文章指出,1980年代是充滿變革與轉型的時代,其顯著特點便是「退後一步」。這一「退後」並非簡單的倒退,而是對過往激進政治實驗的審慎反思,從而確立了「改革」的基調。貧窮成為改革的驅動力,確保了前進方向指向未來而非沈溺於過往。西方的影響與本土的覺醒交織,引發了文學領域從社會現代化向人的現代化的轉變。1980年代,作為過渡的時代,其斷裂與創造性並存,為後來的時代提供了多元選擇的可能。儘管市場成為後續衝突的核心,但1980年代仍是我們的「來處」,其中「小我」的崛起標誌著歷史「大變局」的開啟。回望這一時代,我們不難發現其深遠的歷史意義與影響。

引言

什麼是1980年代,這個問題實際上並不好回答,仁者見仁,智者見智。

所以,我選擇「退後一步」這個小小的角度,來討論1980年代的某些特點。

既然是「退後一步」,那麼,先要回答1980年代從什麼地方「退後」,從哪些問題「退後」。這就涉及到1950-1970年代,1950-1970年代是1980年代的前史。

01

如果說,1950-1970年代有什麼特點的話,那麼,特點之一,可能就是安全。這個安全和冷戰有關。

冷戰構成了「二戰」後新的世界格局,中國在這個世界格局之中,新中國更在這個世界格局之中。冷戰對中國1950-1970年代影響巨大,這個影響,一是領土的安全,二是人心的安全。

領土的安全,起自朝鮮戰爭,冷戰中的世界格局進一步變化,後來又因中蘇交惡,領土的安全威脅也隨之變大。

人心的安全,也就是意識形態的安全,這和所謂「和平演變」有關。「西方」是攻方,中國實際出於守勢。但是表現出來的形態,是「寓守於攻」。這個「攻」,就是關於普遍真理的爭奪。這種爭奪,後續形成了各種「政治正確」。這個「政治正確」的弊端,在1970年代顯現,但它的起因,需要討論。這個起因和冷戰有關,也和安全有關。

領土安全和人心安全,構成了一種潛在的焦慮,1950-1970年代,有各種焦慮,安全是最重要的焦慮。這個焦慮影響了國策,也影響了人口的治理方式。

1950年代,毛澤東最著名的論斷之一,就是「大仁政」和「小仁政」的關係。「大仁政」講的是國家的長久之計,這個長久,包括工業化。工業化和現代國家有關,也和安全有關。中日戰爭,使得中共認識到工業化的重要性,朝鮮戰爭進一步強化了這種認識。強調工業化,就會有資本積累的問題,這個問題在當時的冷戰格局下,只能內部消化。這就牽涉到「民生」,也就是「小仁政」,「小仁政」要服從於「大仁政」,這就是當時的國策。不是說,1950-1970年代,不注重「民生」,而是說,當「小仁政」和「大仁政」發生衝突時,「小仁政」仍然要服從「大仁政」。這就是1960年代陳毅和查良鏞(金庸)關於「核子」和「褲子」之爭的國策背景。

因為領土的安全,而導致領土內部的安全焦慮。從而出現一種新的人口治理的方式。這種方式就是所謂的「政治運動」(階級鬥爭)。這個「政治運動」指向殘餘的舊統治階級,也指向各種思想改造,更指向意識形態領域的激烈衝突。而在1960年代,則具體表現為「接班人」問題,也就是「子一代」的爭奪。政治運動的治理方式,既給當時的民眾提供了進入公共領域的可能,但其極端化和頻繁化也攪亂了民眾的生活世界,1980年代的「去政治化」,實質是「去政治運動化」。而「接班人」問題,則異化為1960年代的所謂「血統論」,這是1960年代最惡劣的思想表現。1980年代的反思,實際上建立在遇羅克的思想基礎上。

對1950-1970年代的反思,應該建立在「冷戰」和「安全」的前提下,明瞭這個前提,才能展開對這個時代的分析,包括民眾如何願意讓渡出一部分的權利,以保衛自身的安全。說當時「閉關鎖國」,沒有錯,但是要搞清楚,這個關是怎麼閉的,國又是如何被鎖上的。同時,也因為「安全」,民眾讓渡出的這部分權利,又是如何被濫用的,濫用的結果反過來威脅了民眾生活世界的安全。1980年代的意義首先從這裡開始。

1970年代的中美建交,是一個大事件,這個事件是1980年代的前提。也意味著安全問題得以被暫時擱置。

1980年代是在安全問題被暫時擱置的前提下展開的,當安全不再成為首要的威脅時,1980年代才可能找到自己的另一個關鍵詞,這就是「發展」,這個發展是在一個和平的世界格局中的發展,有自己的考慮重點,也有自己的方向。這個方向就是富裕,所以,「貧窮不是社會主義」深得人心。

中美建交是外因,中蘇緩和也是外因。

1950年代開始的「大仁政」到了1980年代,效果顯現。工業化初見成效,國力漸強,是內因。

在這個前提下,1980年代才有可能從容地談發展。這個發展也有兩個方面,一是啟蒙,二是富裕。

啟蒙和個人有關係,強調的是個人權利,所以反對「救亡壓倒啟蒙」。道理很簡單,只有安全不再是最主要的問題,當時才可能從容地討論「救亡」和「啟蒙」的關係。也就是集體和個人的關係。

富裕同樣和個人有關,1980年代的發展實際指向的也是個人的富裕。就是所謂的「小仁政」,「小仁政」和民生有關。但「小仁政」有賴於「大仁政」的施行。

這樣,就出現了新的人口治理的要求,這個要求,包含了個人要求擴大自己的權利,這個權利既有思想的權利,也有富裕的權利。思想的權利體現在文化階層,富裕的權利體現在平民階層。這兩種權利要求遙相呼應。所以,1980年代,知識分子和底層民眾獲得了一種暫時的聯盟。這是1980年代文學所謂黃金期的根本原因。

這是從「安全」問題上的「退後一步」,這個「退後一步」發現了很多問題,反思和這個「退後一步」有關,只有退後,才能反思。同時,又發現了通向未來的許多可能性。所以,這個「退後一步」也和未來有關。

和平—發展是1980年代潛在的寫作邏輯。

02

《紅燈記》李奶奶「痛訴革命家世」,構成了一個「階級情」的共同體隱喻,這個共同體是政治共同體。政治共同體的核心正是階級。階級同時構成了國家的政治主體。

但是。在1950-1970年代,這個政治共同體是不穩定的。當「階級」這個概念呈現出超強的包容性的時候,它常常突破了「出身」的限制,具有一種強烈的召喚性,這種召喚來自共同的政治信仰、理想、以及烏托邦的願景。同時,它整合了社會的各個階層,從而構成一種強大的共同體形式,這就是五星紅旗的政治內涵。

可是在激進政治的驅動下,這個共同體開始清除自身的異質性,以求一種更加純粹的政治形態。1950-1970年代的各種政治運動,都和這種異質性的清除有關。這種對異質性的清除,固然來自「安全」的焦慮,可是持續不斷的運動方式,卻對生活世界造成了更多的安全威脅。在某種意義上,政治運動是一種「中斷」,是對日常生活的「中斷」。頻繁的中斷,也會引起生活世界的情感反應。高曉聲《李順大造屋》即是對這種「中斷」的表述。當代的政治運動,不僅是社會科學的研究對象,也是文學研究的一個重要課題。不同時代不同作品對政治運動的描寫,表述了不同時代的社會無意識和相應的情感活動。而這種累積的情感反應在1980年代則構成了明確的政治訴求。

而在各種政治運動中,共同體也一直處於分裂-整合-再分裂的過程中,在這個過程中,許多人受到傷害。1980年代,從「傷痕文學」再到「反思文學」,講述的,就是這個「傷害」的故事。不能說這個故事不真實,相反,很真實。

「階級」這個概念也開始退向「出身」,這就是「階級成分」的流行,從而形成一種事實上的社會壓抑。1960年代的「血統論」則把這種「成分論」推向極端,是當代最惡劣的思想表現,構成了一種新的不平等的社會形態。以至於張承志在四十年後,仍在思考「歧視」的不平等含義(張承志《四十年的盧溝橋——獻給遇羅克的冤魂》)。

遇羅克的《出身論》是1960年代最為重要的思想遺產,1980年代的政治反思,建立在遇羅克的思想基礎上。

「傷痕文學」的意義,不是可有可無的,個人從政治(運動)退出,回到所謂的「親情」,意味著政治共同體的真正破裂。

因此,1980年代實際上意味著從政治世界退回到生活世界。並在這個世界中,提出自己的政治要求。

回到生活世界,並不意味著共同體的消失,相反,1980年代一直在要求結構新的共同體。而這些新的共同體和生活世界的重新發現有著密切關係。

「共同美」是1980年代的重要表徵。「共同美」的提法來自何其芳「在《人民文學》一九七七年第九期裡回憶毛澤東同志談話的文章,毛澤東同志是肯定了共同美感的。他說:『各個階級有各個階級的美,各個階級也有共同的美,口之於味,有同嗜焉。』」朱光潛在《關於人性、人道主義、人情味和共同美問題》一文中,是把共同美和人性、人道主義、人情味並列的,而所謂人性,即是「人類自然本性。」人道主義建立在人性和人情的基礎上。這就實際構成了1980年代的普遍真理。這種普遍真理是具有政治性的,它要求以此真理結構新的共同體,並生產出一種新的政治形態。這是啟蒙精神的實質。

因此,從政治世界的退後一步,並不是真正的「去政治化」,而是重新的政治化,在這種重新政治化的訴求中,包含了一種對政治邊界的劃定,正是這種邊界的劃定保證了生活世界的安全。這是1980年代的普遍訴求。

這種以人性、人道主義、人情味和共同美重新構成的共同體,本質上是文明共同體,而文明需要啟蒙,這是1980年代啟蒙主義崛起的重要理由。文明指向教養,因此,如何習得文明就是一個極為重要的命題。在這個命題下,美也是需要習得的,在這裡,習得和自然本性(包括共同美)之間,並不是沒有裂痕。這個裂痕最終導致1980年代文學的分裂。更重要的是,無法習得的人,自然被歸結為愚昧,這就是1980年代文明和愚昧的主題。所以,這個新的共同體也是有邊界的,不可能容納所有的人,而被排除在這個共同體之外的人如何表現,則成為1980年代文學的難題。

1980年代,文明重新區隔了人群,這種區隔有無可能產生一種新的歧視,不是一個小問題。1980年代的文學,包括傷痕文學和反思文學,本質是歧視-傷害,不是壓迫-平等。這種有關傷害的敘述,帶有一定的階層性。因此,反歧視的另一面,就有可能生產出新的歧視,對所有庸眾的歧視。

這一由人性等等要素重新結構的共同體,基本排除了政治經濟學的影響。也因此帶來純真的主體性要求,在這種要求中,1980年代對世界表現出最大的善意,審美論代替了政治論;同時,一旦它走出這種純真的主體性,面對一個真實的政治經濟學的世界,難免進退失據。當社會重新階級化以後,這種普遍人性的有效性,就會導致文學的懷疑。

03

1950-1970年代,政治性很強,尤其到了1970年代,可以說,形成了一種僵化的「政治正確」。1980年代的反思,很大程度上,是對這種「政治正確」的反思,當時有句話,叫「假、大、空」,非常形象。

可是,1950-1970年代的政治,究竟是什麼?這個政治有很多面向,其中一個面向,是教化,不是簡單的規訓。毛澤東在《讀〈蘇聯政治經濟學教科書〉的談話》中說:「在勞動生產中人與人的關係,也是一種生產關係。」「所有制方面的革命,在一定時期內是有底的,……但是,人們在勞動生產和分配中的相互關係,總要不斷地改進,這方面很難有什麼底。」這種人與人的關係,根本上是平等,是勞動者的權利,這個人和人的關係,不僅僅是政治關係,還意味著倫理關係。因此,教化本身帶有道德意味。要求對人的最終的完美塑造。

毛澤東對這種完美的人的概括,體現在《紀念白求恩》一文中:「我們大家要學習他毫無自私自利之心的精神。從這點出發,就可以變為大有利於人民的人。一個人能力有大小,但只要有這點精神,就是一個高尚的人,一個純粹的人,一個有道德的人,一個脫離了低級趣味的人,一個有益於人民的人。」在這種教化下形成的個人品格,就是德性,是現代的君子。是儒家傳統的現代性轉換。不過,現代的德性,突破了傳統儒家的君子/小人之辨,是無分國族階級的德性,所謂「六億神州盡舜堯」,即是。因此,這一德性,又多少有了一點陽明心學的意味。

1950-1970年代,對普通人,也是有壓力的,這個壓力之一,即是高尚,高尚也會構成壓力。德性壓抑了慾望。人總是有慾望的,甚至包括對庸俗的慾望。

所以,1980年代從「政治正確」的退後一步,實際上會帶動許多領域的變化,包括德性。所謂牽一髮而動全身,也是。這就是「實踐是檢驗真理的唯一標準」的時代背景。

而導致這種退後的,關鍵一點,就是經濟,在文學,就構成了圍繞「生計」的敘事。這個「生計」,就是貧窮,1980年代的改革文學,起點是貧窮,貧窮構成一種社會恐懼,這種恐懼壓倒一切,包括德性。而改革的終點,是富裕。富裕構成了改革的正當性,同時構成了改革的合法性。從起點到終點,勢必要重新改寫革命史,革命史的起點是壓迫,終點則是平等。這是隱藏在1980年代最為根本的衝突。

1980年代的改革,從生產力開始,而如何解放生產力,是實踐的重要內涵。生產力從生產關係中的脫穎而出,將帶來諸多方面的巨大變化。其中包括務實的政治品格。這個時候,文學選擇現實主義,有著充分的時代理由。

但是,政治並沒有消失,生產力中間隱藏了重新政治化的要求,1980年代的文學,是有政治性的。這個政治性將圍繞「私」這個概念展開,在展開的過程中,隨之生產出新的衝突,不過,這種衝突主要局限在道德領域。計劃經濟的逐漸鬆動,同時威脅了公共性的觀念領域。

儘管在1980年代,所有制並未根本變動,但私有經濟的成分開始出現,個人從精神走向物質,走向物質的個人帶來社會活力,這個活力由野心和慾望構成。

04

1957年完成了社會主義改造,改造的標誌是公私合營,這也意味著新民主主義的終結。而後開始的社會主義實驗,建構了一種全新的生產關係。這種生產關係帶動了各個領域的變化。政府逐漸地「全能」化,單位則政府化,是個小全能的政府,生老病死,樣樣管。文化也開始單位化,政治化是一面,另一面是政府化,這個政府化改變了文化場域的結構。文化人成了「公家人」,生老病死也有人管。現在喜歡講文學的生產制度,文化的「公家人」,是重要的生產制度。當然,文學的情況要複雜一些。一方面,文化的單位化保證了文化人的生活,這一點,文化人是滿意的;但是,思想和表述的自由,是文化的根性,這一點,又和文化的體制化是衝突的。所以,這個衝突,在1980年代全面展開。當然,1980年代的文化人也一直沒有放棄魚和熊掌兼得的心態。

1950-1970年代,公有制是核心,公有制在文化的反應,是激活了相關的傳統,這些傳統包括大同思想,也包括公的道德觀念。所以,不存在純粹的社會主義,包括純粹的社會主義意識形態。只是,1950-1970年代,道德(傳統)隱藏在社會主義里,這和1980年代不一樣,1980年代,社會主義隱藏在道德(傳統)中。所以,社會主義改造,是公對私的改造。這個改造既指向所有制,也指向人心,裡面,是有教化因素的。

但是,有一個領域是特殊的,這個領域是農村。儘管農村也在進行社會主義改造,但不可能徹底,即使人民公社化,公社也不可能全能化,生老病死樣樣管,做不到。做不到,就是特殊化。所以,人民公社是半計劃經濟,另一半,是自然經濟。這個半計劃半自然的經濟形態,就形成了公私兼顧的1950-1970年代的農村現實。反映在文學中,農村題材的小說,公私衝突,要遠甚於城市。這裡面,有經濟基礎。而相比較其他階層,農民從這個體制的得益也是最小的。

所以,1980年代的改革,選擇從農村開始,不是沒有道理的。

儘管1980年代的農村改革,並沒有徹底改變土地的所有權,但是集體所有制已經鬆動,最終,人民公社解體。

土地承包,是1980年代的大事件,這個事件把公私衝突推向文化的浪尖。不過,土地承包並沒有帶來農村新的階層分化,這也是事實,這和土地的所有權關係沒有根本變化有關。真正變化的,是現代市場的崛起和對農村的滲透,這個滲透才造成了農村的階層分化。

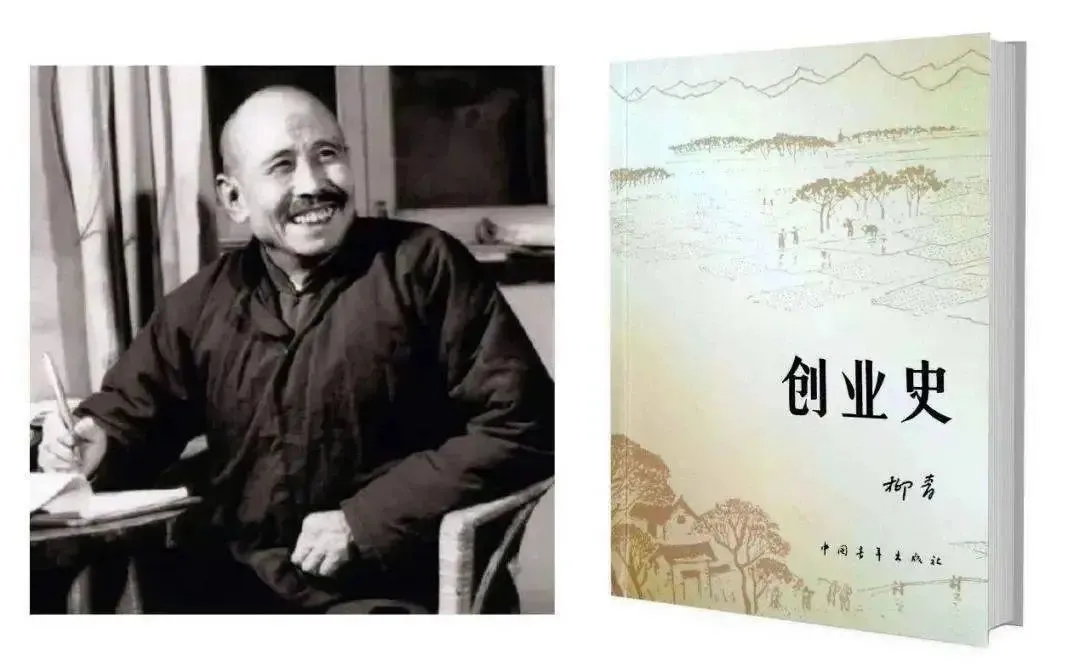

但是改變已經開始。1980年代的退後一步,在文化上,是從公領域的逐漸退出。這個退出,開始改寫文學史。曾經被1950-1970年代壓抑的「發家」思想開始成為社會實際的主流文化。《創業史》里的梁三老漢成為1980年代農村改革文學的真正起源。

這個退後一步,在思想史上,即是從大同退向小康,《禮記·禮運篇》講「大同」與「小康」:「大道之行也,天下為公。選賢與能,講信修睦。故人不獨其親,不獨子其子,使老有所終,壯有所用,幼有所長,矜、寡、孤、獨、廢疾者有所養……。是謂大同」,這是理想。「今大道既隱,天下為家;各親其親,各子其子;貨力為己;……是謂小康」,這是現實。1980年代乃至以後的問題,是小康的問題。

無小康,則無大同,這是1980年代的共識,後面,是對貧窮的恐懼,也是對「一大二公」的懷疑。懷疑的依據,是效率,這個效率指向富裕。富裕得到官方的支持,啟蒙則由知識者推動。二者有合有分。

但是集體所有制的動搖,同時動搖的,是堅固的思想結構,這個結構既包含社會主義的意識形態,也包括傳統的價值觀念,二者在當代史上是混雜在一起的。

所謂個人即從這種生產關係中脫穎而出,在平民階層,這個「個人」不是從苦悶中生產出來,而是從貧窮中掙脫而來,它和啟蒙主義者設想的個人並不完全一樣。它是物質的,不完全是精神的,但卻是1980年代的真實的個人。所謂束縛性的關係,也不是封建的宗法關係,而是集體所有制的關係。但是在1980年代,這種集體關係常常會被指認為封建關係。這是1980年代個人產生的真正前提,因此,1980年代的個人,有其自己的獨特的內涵,並不完全等同於「五四」以後現代史上的「個人」。所以,1980年代的個人,是需要認真辯證的。1980年代,有兩種個人,一種是精神的,遵循的是「苦悶-覺醒」的寫作邏輯,這一點,和「五四」類似;另一種,是物質的,主要由「貧窮-富裕」構成。二者有分有合,並非老死不相往來。

所謂物質的個人,由物欲構成,說的通俗點,就是「私心」,它是1980年代乃至以後的「個人」的起點。這個起點包含了個人為了生存的努力,然後成為經濟人,再走向理性,這樣一種個人的演化史,並不等同於啟蒙主義者對人的完美設想,但卻是真實的1980年代個人涵義的變化。1980年代再現了西方現代性的漫長過程。

私慾構成了1980年代文學隱蔽的敘事動力,並成為一種新的崇高的美學形態。任何一個文本,都由多重敘事構成,最為隱蔽的敘事,則表現出寫作者對自我乃至世界的想象。在合作化小說的背後,隱蔽地表現出寫作者的大同理想,而在1980文學的後面,則是小康。

但是,私與私之間,是有戰爭的。私的擴張沒有邊界,邊界最終由「戰爭」界定。因此,小康才會產生法和制度,這是《禮記·禮運篇》對法和制度的起源性的猜想。

私和私的戰爭,引起1980年代文學的緊張,這種緊張主要表現在道德領域,公的概念並沒有在1980年代完全消失,也不可能消失,但公的概念逐漸退回到道德領域。即使在1980年代的農村改革文學中,也有一個變化的過程,從最初的贊美漸漸轉變為困惑和懷疑。在文學中,則是從計算到算計,一旦個人進入「算計」,就會受到敘事者的警惕。比如王潤滋的《魯班的子孫》。個人的擴張導致了共同體的分裂,1980年代是中國歷史上從未有過的「大變局」。

這一「大變局」從農村蔓延到城市,並繼續蔓延到各個領域,自我是這個「大變局」的核心概念。「潘曉來信」集中表現了這一「大變局」的價值困惑。

多種經濟成分的並存,是這一「大變局」的經濟基礎,也是各種思想乃至情感動蕩的經濟基礎。1980年代的討論,最後還是要回到經濟基礎,回到政治經濟學。

05

1950-1970年代的文化場,思想上,是一元論,相應的,是制度上的「一體化」(洪子誠)。這種一元化,激活了一部分思想乃至文學的潛力或者活力,當然,同時也壓抑了另外的思想和文學的活力。

因此,1950-1970年代的文化,根本的問題是結構。結構的問題,有些來自政治,有些,也未必是。

從某些具體的文學作品來看,沒有問題,有些堪稱經典。裡面,有很多深刻的想法。但是整體結構過於單一,這是供應端的問題。比如說,那些通俗化的文學就很難進入這個結構。實際上,社會對文學的需要是非常複雜的,高雅和深刻都是文化的必需品,但是通俗甚至低俗也未必不被社會需要。實際上,文學需要解決的,是剩餘物,剩餘物需要排泄的通道,把這些通道統統堵死,未必高明。而排斥這些通俗文化的,和政治教化有關,也和新文學傳統有關。這方面,1950-1970年代的文學,繼承的,仍然是新文學的傳統。恪守這一傳統,也會影響政策。回過頭看,1950-1970年代的文學,表現形式是通達的,但實質上,很乾淨,乾淨也是一種高雅。這和主流社會有關。1950-1970年代的文學,本質上是一種主流文學,要求構造的,是新的主流文化,因此,天然地具有一種保守性。

即使在新文學傳統的內部,也充滿排斥性,排斥性的後面,是政治正確。這一傳統,也被繼承。現實主義排斥現代主義,社會生活排斥個人生活,等等。所以,講一體化,是要考慮多種因素的,當然,其中最重要的因素,還是政治。當代生活,政治掛帥,這個政治,是觀念化的,也就是意識形態,意識形態改造社會,也改造人心。這本來無可厚非,立國同時要立教(文化),但是過於單一的文化,反而因此喪失文化的活力。文化領導權是在各種表述的博弈中逐漸確立的,它依靠的是同意而不純粹是服從。

1970年代,重要的思想事件是李一哲的大字報(《關於社會主義的民主與法制》),李一哲的文章明確要求表述的自由,實際上,即是要求思想的多樣性。文學上,則是趙振開(北島)的《波動》和靳帆的《公開的情書》,無論形式還是內容,在當時,都是異質性的存在。這種異質性,要求的,是異端的權利。所以,《今天》雜誌的創刊詞,引用了馬克思的原話:「你們贊美大自然悅人心目的千變萬化和無窮無盡的豐富寶藏,你們並不要求玫瑰花和紫羅蘭發出同樣的芳香,但你們為什麼卻要求世界上最的豐富東西-精神只能有一種存在的形式呢?」。而《讀書》雜誌,則提出了「讀書無禁區」的口號。

思想的壓抑,形成了思想者的「苦悶」,而「苦悶」需要「覺醒」,「覺醒」則需要閱讀,這就引入了現代史上另一種敘事邏輯,始於苦悶,終於覺醒,這也是1980年代另一種敘事形式,即「苦悶-覺醒」的敘事邏輯。這種敘事邏輯服從於啟蒙的需要。這樣,現代史上的三種基本的敘事邏輯:壓迫-平等;貧窮-富裕;苦悶-覺醒。這三種敘事邏輯分別對應於革命、改革和啟蒙,同時作用於1980年代,相互糾葛,也相互排斥,並因此構造出不同的文學形態。當然,所謂「壓迫-平等」的敘事邏輯,在1980年代變異為「歧視-傷害」,這個變異是重要的,它催生的是一種新的歧視。對應的是1980年代的傷痕敘事。

但是,最重要的,是反思。退後一步,產生反思,反思打開諸多的寫作領域。

諸多寫作領域的形成,意味著不同的思想探索,這些探索有些得到政治的支持,有些未必。何況,政治本身也在探索。1980年代並不完全是鳥語花香,意識形態的衝突同樣滲透在文學的探索之中。政治運動也並未完全消失,當然,相對於1950-1970年代,運動的強度和烈度有所降低。這也是事實。

思想探索以及因此引起的文學探索構成1980年代的文學景觀,現實主義不再一家獨大。對人的探索也從社會轉向內心,「向內轉」推動了現代主義的崛起,現代主義包括了現代派、尋根文學、先鋒文學,等等。啟蒙本身也面臨挑戰。異化和異端構成文學探索的兩個個面向。1980年代的異化發端於政治反思,但又受到精神分析學的影響,在人心的小世界中,試圖找到異化的更深刻(也可能是更淺薄)的成因。異端推動了思想乃至文化的創新,影響或者延宕著主流社會(文化)的形成。因此,在1980年代文學的內部,衝突一直綿延不絕。衝突的核心正是改革。各種力量都在試圖影響改革的走向。

06

1980年代的特點之一,正是所謂的「退後一步」。從激進的政治實驗上的退後一步。這個退後一步逐漸確立了「改革」的具體內涵。

「貧窮」是1980年代改革的最為重要的理由。因為「貧窮」這個概念的存在,徹底清除了倒退的可能,所以,1980年代的「退後一步」,實際的面向是未來,而不是過去。所有的衝突和爭論是有關未來的衝突和爭論。

1980年代的「退後一步」,出現了多種的歷史可能性,而如何選擇構成了1980年代的內在焦慮。

在這裡,「西方」的影響是巨大的。說1980年代人是西方主義者,有點言重,但以西為師也是存在的。這個影響,來自現代化。怎樣現代化是1980年代最為根本的思想動力,也因此導致改革的內在分裂。而1980年代的文學也在這種衝突中逐漸由社會的現代化轉向人的現代化。當然,這個現代化實際上又是語義不清的。更多的時候,它是一個能指,並以此組織各種不同的敘事。

西方的影響同時構成影響的焦慮,這種焦慮意味著「本土」的崛起,這就是1985年前後產生的文化熱,文學上,則是「尋根派」的崛起。

1980年代的「退後一步」並不意味著1950-1970年代的徹底消失,這個時代形成的社會主義文化也一直以各種隱蔽的形式影響著1980年代的文學。1980年代的文學以反思革命為其起點,但同時又自覺或不自覺地繼承著革命的遺產。當然,這個遺產最後轉化為革命的倫理遺產。並且以傳統的形式出現。

1980年代是一個過渡的時代,形成了兩個時代的深刻斷裂,而創造性正是產生在這種深刻的斷裂之中。1980年代的意義在於,它通過各種衝突,也通過各種探索,為下一個時代提供了各種選擇的可能。儘管時代的變化並不完全依賴思想或者文學,但思想或者文學的言說仍然提供了打開下一個時代的某種可能。真正的社會變化仍然來自改革敘事,「市場」是一個最為重要的因素。後來所有的衝突都是圍繞這個「市場」展開。但是,1980年代仍然是我們的「來處」,在這個「來處」中,「小我」戰勝「大我」,個人的崛起形成了所謂的歷史「大變局」。