「筆者我自己一看過《FENCE圍欄》,心裡面立刻浮上的關聯,就是《人間的證明》,兩者其實都是在講戰後日本的處境。我覺得《FENCE圍欄》的編劇野木亞紀子在撰寫劇本時,或許《人間的證明》會是她的參考素材。從小說到兩齣電視劇,其實都經由主人公的調查辦案過程,揭露了日本社會的某些陰暗面,以及日本與美國之間隱然受宰制的關係。」

(感謝作者供稿,圖片為作者提供)

Read more思想的、戰鬥的、另類的,推動社會理論與實踐的辯證發展,解釋世界,改變世界。

「筆者我自己一看過《FENCE圍欄》,心裡面立刻浮上的關聯,就是《人間的證明》,兩者其實都是在講戰後日本的處境。我覺得《FENCE圍欄》的編劇野木亞紀子在撰寫劇本時,或許《人間的證明》會是她的參考素材。從小說到兩齣電視劇,其實都經由主人公的調查辦案過程,揭露了日本社會的某些陰暗面,以及日本與美國之間隱然受宰制的關係。」

(感謝作者供稿,圖片為作者提供)

Read more

【編按】「面對冷戰的分斷體系,東亞國家的歷史任務為何?民族想像的限制何在?作為立足東亞、胸懷世界的知識工作者,我們如何突破外部限制與內部矛盾,走向以民權為核心的未來?同時,若是當代社會對文學論戰的記憶與遺忘反映了權力與政治的操弄,我們應當如何理解與承擔「歷史歸還」的責任與挑戰?」《文學論戰與記憶政治:亞際視野》一書嘗試從文學論戰的思想討論,思索上述的問題,而本文作為導讀,指出了戰後東亞各地的文學論戰,表達衝突與矛盾的方式與論述語彙雖各異,但問題意識卻類近,其效應跨越的時間與地理,大都表達了民眾主體追求獨立與自主的意願以及以文藝應對現實的勇氣。其間我們不僅該看到記憶的迂迴與纏繞,也該直視政治的作用與企圖,在閱讀與重讀的反覆嘗試中,同時尋找感性的相遇與理性的交鋒。本文轉載自謂無名,感謝謂無名和王智明老師授權轉載,圖片取自網路。

Read more

(本文轉載自澎湃新聞思想市場,感謝作者劉健芝老師授權轉載。作者劉健芝老師為嶺南大學文化研究及發展中心生態文化部主任,嶺南大學文化研究系兼任副教授,全球大學創始成員,全球和平婦女協會理事,世界社會論壇國際委員會成員。編著書籍十多部,文章被翻譯成多國語言。)

多年來,我嘗試與同學一起梳理現代主義、「科學至上」的暴力歷史,勾連形形式式的社會不公和生態不義,拒絕站在主流精英的角度來看世界,而是有意識地關懷邊緣社群的存活條件,聆聽其文化哲理。僵化的教育體系、勢利的主流文化,在我們的無意識中製造冷漠、犬儒、恐懼,我們要嘗試容讓自己暴露於充滿不確定性的環境,把握各種機遇使之撼動習慣的固執,衝開制約的樊籠。「感情用事」不是羞恥的,反之,情感的衝擊,觸動倫理關懷,突破所謂「理性」的框框,不僅可以帶來對事物更為深刻的認知,也讓我們開拓各種可能性,以培育感知、思辨、自主、行動的能力,迎接開放的生命歷程。

Read more

關於《悲情城市》大概早有成篇累牘的分析,我只是說一些粗淺的觀察和感受。這次片商包裝成「身為台灣人一生必看的電影」重新上映,結果引發一些錯誤期待,許多人或許希望看到一個強化台灣人身分認同的片,殊不知它帶來的是綿長的、有待咀嚼消化的省思。但對我而言,某個意義上,這個宣傳語又是正確的,這部片確實是屬於台灣人的──這塊土地上的人民的史詩,而且遠遠超越了其他同類型的史詩電影。

圖片來源:Wikipedia悲情城市劇照

Read more

【編按】ChatGPT最近引發許多的討論,特別是ChatGPT擁有強大的信息整合能力、自然語言處理能力,能夠根據要求進行聊天、撰寫論文、創作詩歌,甚至可以生成遊戲劇本、編寫程序代碼等。但也引發不少擔心,包括是否取代創作的工作,乃至校園研究報告抄襲作弊的倫理問題等等。本文作者馮像先生指出,人工智能未來會在眾多領域發揮出顛覆行業的作用,同時也會帶來前所未有的危機,失業浪潮或將席捲百業。但他也指出,危機的根本並不在於機器智能的強弱,而是充斥著私利、慾望和價值訴求,所以解決問題的核心,最終指向了社會經濟制度的全盤改造。固然,新的生產工具能夠帶來生產力的變化,進而改變生產關係。但是這並不意味著以分工為基礎的剝削制度會自然而然地消失。或許,人工智能的發展把人類推向歷史的十字路口,把自我解放的歷史任務再次擺在了勞動者面前。本文節選自馮象老師著作《我是阿爾法:論法和人工智能》,轉載自公眾號「活字文化」,本文轉載自2023年2月11日保馬公眾號。

Read more

(本文感謝作者丘老師授權轉載)

//「春天」(Spring)作為一個政治用語,最早是指一八四八年在歐洲各國所爆發的革命,被稱為 Spring of Nations,也稱的「人民之春光時刻」(Springtime of the People)。一八四八年後,「春天」(Spring)這個政治用語被多次被冠在描述文化抗爭的史誌上面 : 嘗有一九六八年的「布拉格之春」、一九六七至七一O年代的「克羅埃西亞之春」、一九七O年代末期的「北京之春」、二O一O年底開始的阿拉伯之春(阿拉伯語:الثورات العربية),至今猶見春風吹又生的捲土重來之勢。我在書寫的追憶過程中體認到,親歷著六O年代台北的我們這一群人,也正是處在鎮壓前的文化春天之中。為要交代那時代社會、以及當年我們置身其中的歷史質地與形構,我決定以「台北之春」之名揚旌那個時代,視直面「台北之春」的種種為吾輩振衣再戰的召喚!//

Read more

2022年5月8日《風傳媒》出現一篇由「二二八事件」蒙難者王育霖哲嗣──王克雄所著〈陳逸松的兩面性〉,批評陳逸松的兩面性,然本文作者認為評論仍依據史實,並反駁王文,肯定陳逸松為朋友、為社會、為國家所付出勞心與勞力,歷史應該給他一個更公允的討論空間。

本文轉載自風傳媒,感謝作者授權轉載。作者為野薑花公民協會前理事、成大台文所博士班肄業》。圖為1936年,陳逸松在太平町的法律事務所。(來源;批判與再造)。

Read more

六月中旬陸續有嬰幼兒併發腦炎迅速死去的新冠確診個案,然令人訝異的是,過去倡議保護小孩的聲音卻選擇捍衛防疫政策的不容質疑,而政府同時聲稱染疫「兒童」為「寶貝」。「兒童」作為「寶貝」,一方面既是象徵國家未來,在官員的眼淚下,仍是「『附帶性損害』(collateral damage)的生命政治犧牲物料」:

「“The Child”在有必要的時候──說穿了就是為『國族-領導階層』的『正確政策』強力辯護的意識形態操作之下──一方面是字面上的『寶貝』,物種傳承的絕對要件,另一方面,在政治語言的言下之意,可被視為體現『附帶性損害』(collateral damage)的生命政治犧牲物料,雖然比其餘的犧牲物料得到更多一些的唏噓與鱷魚眼淚修辭。」

(感謝作者供稿,圖片來源:由 Guiri R. Reyes from Praia do Rosa, BRASIL! – Cocodrilo, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3872113)

Read more

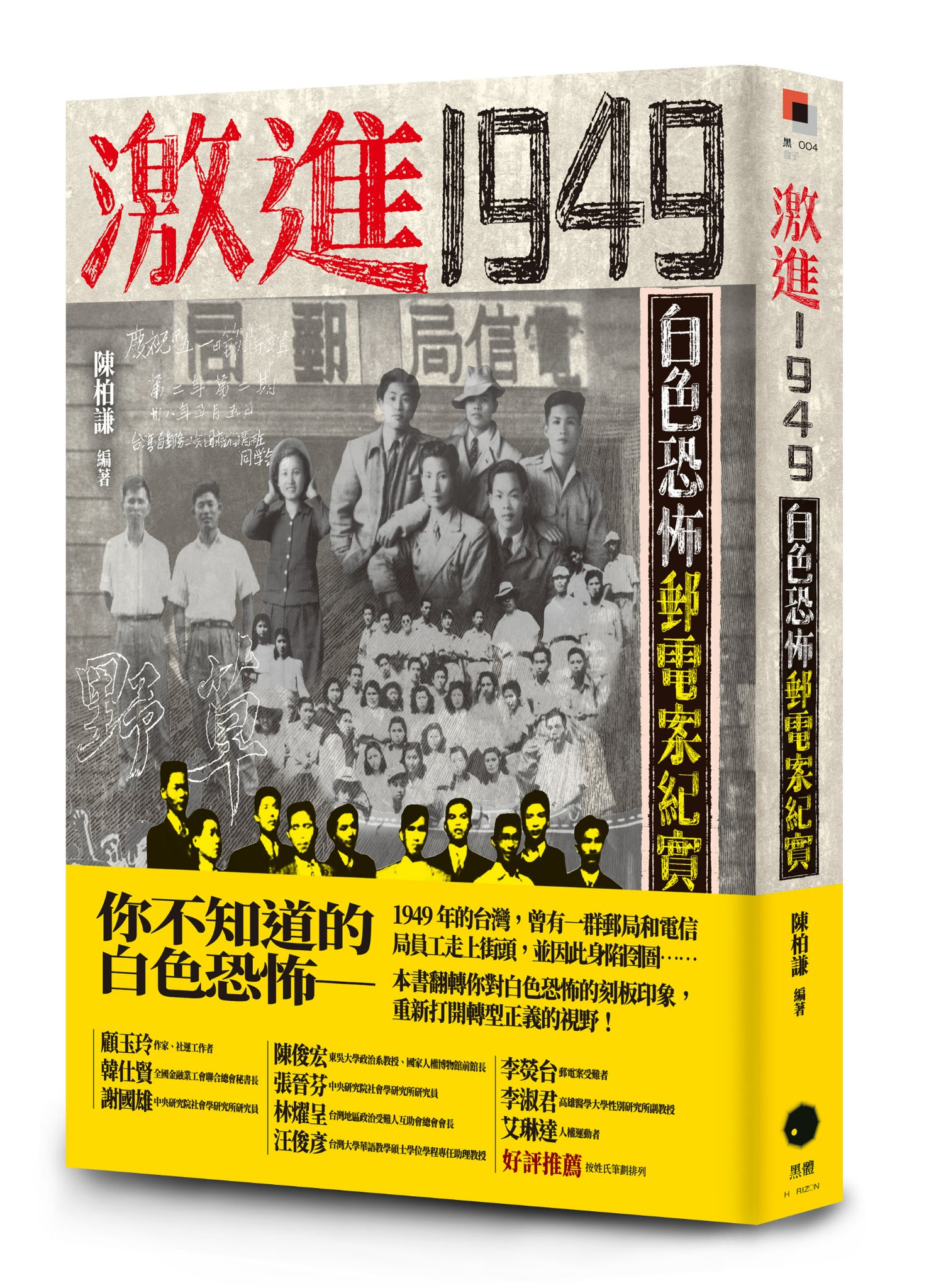

這本書的意義不僅在於把一個白色恐怖案件以盡可能詳細的方式還原(這在當前白色恐怖的論述和書籍多以個別受難者的故事為中心是完全不同的範式),更在於重建了1945年至1950年這段關鍵的歷史轉軌期的社會狀況。作者陳柏謙透過整理這段期間的勞資爭議和抗爭事件,雄辯地打破了過去認為戰後至戒嚴前缺乏勞工運動的迷思,進而去追問:當時台灣的社會矛盾究竟是「省籍衝突」還是「左右之爭」,可以說為當前的轉型正義注入了難得的階級視野和反思。

Read more

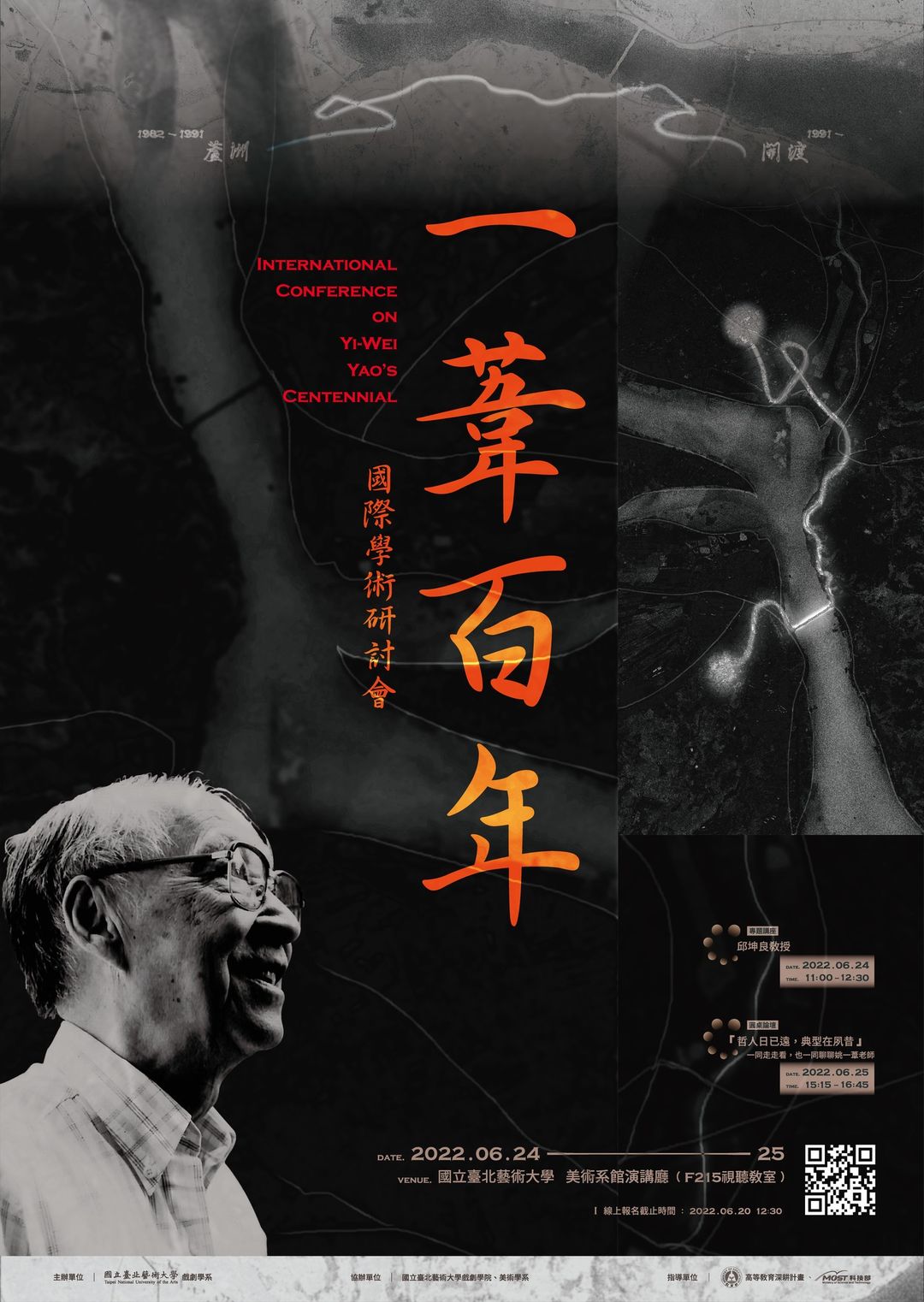

這裡書寫的是:一個文藝青年,在社會開啟騷動火花的1980年代初期,從島嶼的中部負笈北上;心中想的一方是,如何繼續戲劇碩士班的求學生涯;另一方卻是,決定放下寫詩的筆,跟著反抗運動者上街頭,在身體裡,翻轉著變革威權體制的行動想像,付諸執行時,以批評時政的文字與上街參與反抗的行動。多年以後,最終,導致的反思是:對於文化冷戰下的國家/社會/文化控管,開展了以戲劇的回響,做為某一程度文化行動的轉化與變身……。

這裡不是一篇論文,而是對師長啟蒙者的深切緬懷……。

(感謝作者授權轉載,圖片由作者提供)

Read more