這裡書寫的是:一個文藝青年,在社會開啟騷動火花的1980年代初期,從島嶼的中部負笈北上;心中想的一方是,如何繼續戲劇碩士班的求學生涯;另一方卻是,決定放下寫詩的筆,跟著反抗運動者上街頭,在身體裡,翻轉著變革威權體制的行動想像,付諸執行時,以批評時政的文字與上街參與反抗的行動。多年以後,最終,導致的反思是:對於文化冷戰下的國家/社會/文化控管,開展了以戲劇的回響,做為某一程度文化行動的轉化與變身……。

這裡不是一篇論文,而是對師長啟蒙者的深切緬懷……。

(感謝作者授權轉載,圖片由作者提供)

前言

1960 是文化冷戰的高峰時期,當時,世界有三股勢力:美國資本帝國勢力v.s蘇聯社會主義帝國v.s 毛澤東倡議的第三世界論。這三股勢力反應在台灣作為反共第一島鏈的狀況,只能在文化冷戰與戒嚴的兩種選擇下,進行文藝創作。時序上,內部反共戒嚴,是1950年代冷戰對峙時的文藝政策。因而,先是反共愛國的文藝創作涵蓋文學/劇場……作為宣傳戰的核心環節;而後,因著文化冷戰在戰後資本陣營中的廣泛影響,西方現代主義中相關個人荒蕪/私密或自我潛意識的情境,被硬生生「橫的移植」到台灣的創作語境內,蔚為一股文化時尚的流行風潮。

這種情狀下,文學的現實主義變成一種高度禁忌;特別是劇場作為一種反共宣傳的直接工具,更是截然與1930年代中國新文學中的舊俄現實主義精神,強制性斷裂。簡言之,文學/劇場/電影與任何一種文藝創作,都必然在隔絕於現實的真實情境下,才能被公開發表。這裡的「現實的真實」指涉的特別是底層或社會陰暗面的批判,就更遑論政治性議題的稍稍浮現了。

但,這樣的現實,卻也給出了一些潛藏性的隙縫;就時代的背景而言,發生在1968年的法國學運風潮,雖是當年全球反戰/反種族歧視/反資本霸權核心環節,因1950年白色恐怖的全面有系統系的肅殺,未曾在島內形成反抗的思潮與行動;其中「以想像力奪權」的主張,一定程度受到當年風行歐洲左翼的毛主義影響,形成很少數一群人,在社會「後街」睜開左眼的基進行動根源。68學運主張的:如何在創作中同時表現「美學性」與「民眾性」的辯證,便是一個典型案例。這案例,在島內,像暗地的伏流般穿越牢固的社會石牆,透過的是地下讀書會養成的思想隙縫;一旦表現在創作上時,便是借鏡西方現代主義美學形式,尋找出口。例如:人性荒謬或者其他相關人在孤絕處境中的境遇,作為人物與情境鋪陳的出口;卻在這樣的出口中,埋藏著無法盡在寫實情境下書寫的語境,例如:人,如何在現實的壓抑下,隱藏自己的真實,戴上小丑的假面,在取樂於人的境地下,將壓在內在深層的理想主義犧牲精神,表現在人們視若無睹的歡聚中。

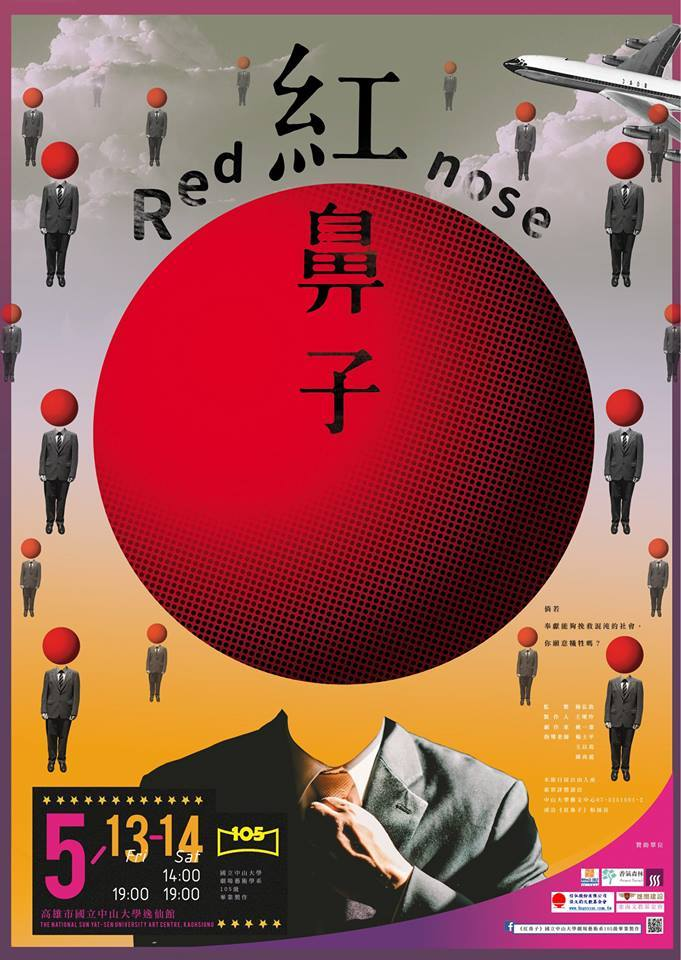

這就是《紅鼻子》在1960年代中期書寫完成時,沉埋於姚一葦先生內在最底層的無聲吶喊。這吶喊,先是出現在陳映真於獄中讀到劇本時,內心激動地說著:「有誰能比一個突然被捕、被拷訊、被投獄而失去同一切正常生活的自由聯繫的人,更能理解先生所寫的、被不可抗的原因而和外面的生活斷絕關係的世界呢?」;最近,吳思鋒在一篇討論《左伯桃》劇作的文章中提及:戲劇開演前,導演放了兩部紀錄片,在其中一部,姚一葦堅定的表示:「如果沒有陳映真入獄事件,就不會有這部劇作的誕生。」這裡,紅鼻子這個人物要表現的,恰如他對妻子說的:「當一個人為了別人而犧牲自己,他最快樂。」語意簡單明瞭,卻深埋理想主義者或團體,不能公開的絕對禁忌與信號。轉化其中隱藏的內含,可以稱作是:帶著秘密行動的革命意圖,以顛覆現實政權。是將捨身救人濟世的犧牲精神,掩飾於待人和藹親善又有些孤絕的個人身上。他不是在直白描述類似陳映真這樣帶有社會主義思想的個體與團體,卻運用象徵性手法,避開嚴密監控的情治系統,表現在一個看似弄喜的平凡人物,犧牲小我的生命舉止上。這背後,想影射的卻是:具有理想主義色彩而備受壓抑的群體或個人,選擇了以干犯當權並突圍於政治嚴控的變革者,以組織社會主義性質的左翼革命團體,在密網緊羅的情治監控下,入獄坐監深陷囹圄的政治事件。

閱讀姚一葦先生的戲劇作品,就戲劇創作的美學判準而言,需要和1960年代文化冷戰下,壓抑的政治環境與監控的文化環境,產生關連嗎?從《孫飛虎搶親》這部改編自元雜劇《西廂記》的劇作中,在古典戲曲的改編上,尋找荒謬或失語的當年情境,這本身恰好將西方現代主義與中國戲曲傳統,做了辯證式的串接。這是明顯卻又隱藏的線索。怎麼說呢?因為,在這模糊性創造的過程中,產生的歧異性與隱喻性,其實指向的是被客觀環境所遮蔽的現實。藉此創作過程,穿透層層密不透風的思想管制;這在當年是在冷戰/戒嚴體制下,避開審訊系統的途徑,以免惹禍上身。

因此,姚老師的寂寞,並非僅僅是創作本身的議題;而是有其特定時空的特定條件下,所產生的戲劇創作議題。這是問題意識的核心所在。如此,面對一段歷史時空下的戲劇創作,才不至於僅僅在作品論上做文章;而是對作品所反映的時代,有所折射。這種將回首的歷史意識化的探究,對於回溯戰後台灣戲劇,有其必要性;特別對於1960-1970年代姚一葦戲劇創作而言,格外重要。

一、長河上,渡口的這張身影

1981-82年,結束在台中的中興大學的外文系學程,繼續北上延續波希米亞式的文青歲月,考上的是藝術碩士班的戲劇組;就在那時,成了姚一葦老師的學生。作為治學嚴謹的老師的學生,回想起來,只能以在寫作與閱讀的顫動線上渡過研究生浪跡生活,作為自身的寫照。

現在,特別回首當初和老師的相遇,有一種在漫漫長河上航行,經過幾處印象深刻的渡口,獨留一位孤寂身影,在風平浪靜時刻的印象。

畢竟,老師在課堂上談的是康德的美學論,另有時間涉及的,則是他在當時戲劇界一片西化論下,相關悲劇與悲壯的辯證。這兩件事,我在和老師學習時,留下深刻印象。日後回想,究其原因,不外老師的教學,興起了學生對於戲劇原理的啟蒙。然而,1980年代,窗室內安靜的燈下課業言談,卻難以恆久地讓一顆不安的靈魂,持久安頓下來。那些,夜裡騎著機車或搭乘公車,在華燈初上的台北街頭,探著夜色下徘迴於興隆路口街燈,前往老師家上課的路徑,至今記憶猶深;也因而在追趕老師美學理路的道途中,不時因窗外街頭運動的激盪,讓白天的激情取代了夜晚的學習與進修。

印象深刻。有一回,姚老師終而折了好幾個彎,和我談起他所熟知的布萊希特(B. Brecht),並要我去深究戲劇中「疏離效果」所謂何來。很後來的一些旁敲側擊地觀察,才得知老師是借題發揮,一心透過一位戲劇革命家向我訴說他內心對於世界改造的真知。回去認真地閱讀一兩篇相關布氏的戲劇理論分析後,我於是在老師家那張用來教學的大書桌前,懵懂地問:「布萊希特是社會主義者……這和戲劇的關聯是什麼?」向來都會因覓得知識奧秘而微笑的老師,這時,突而收豎起笑容,自在地回到嚴肅的戲劇與美學話題本身。

我似懂非懂卻也終於懂得:老師那麼純粹地談論著康德的道理了!然而,我真得懂嗎?卻不盡然。只是知道這和我每回去上課時,客廳牆上掛的一幅書法,是魯迅的名言:「橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛」。但,老師偶而提及中國現代文學時,提的都是周樹人三個字,卻絕口不說魯迅。那時偶聞,教書前的他,曾遭遇過政治問題;卻因他審慎的生活與思想態度,不再去深究。於是,便也這樣,買足了老師的著作,閱讀了老師交代的論述,帶著某種讀書不求甚解的浮躁,和老師道別了!

1997年,老師過世。我在陳映真先生寫的一篇紀念文中,閱讀到這樣的對話。

先生談到魯迅的晚年不能不擱置創作走向實踐的時代的宿命。「但即使把作品當成武器,創作也是最有力、影響最長久的武器。」先生說。我激動著,卻沉默不能言。在那荒蕪的歲月,這樣的對話,已經是安全的極限。

這文脈中的我,是映真先生;提到的先生,即是姚老師。我開始漸漸從頭明白起,老師為何在我激切於街頭狂飆的那些當下,用心良苦地和我談布萊希特的戲劇種種……卻又刻意避開作為社會主義信仰的布萊希特。這在一定程度上,和他早歲年輕於廈門參與過學運,又在肅殺氛圍席捲的1950年代,曾經被送往綠島待過短暫的一段歲月,有著令人深思再三的密切關聯吧!作為從大陸來台時,已經因碰觸過馬克思主義,也沿襲魯迅文學傳承的他,因著一場鋪天蓋地的白色恐怖而捲進激進的狂潮中。激流退後,埋在深心的是:嚴謹自習中的治學,收斂紅色的浪濤於劇場的創作與美學理論中。

長河,平靜渡口的這張身影,身後掀起的卻是陣陣翻攪的波瀾;只是,這身影一向地平靜,且泰然化做常掛嘴角的微笑,直到文化冷戰溺斃人心的1960年代,漸次寫出了後來備受矚目與討論的劇作。其中,最為受到關照的應是《紅鼻子》這部。

我總以為,《紅鼻子》有意從德裔社會主義劇作家布萊希特名作:《四川好人》那裡取經,將寓言視作為現實的另一種翻版,進而提升並思索現實的人性問題;然而,我們見到的劇作表現卻幾乎南轅北轍。在《四川好人》中,布氏以遍佈的壞人,來包圍一個被神明中選的好人,像是在凸顯人性之惡是資本主義社會中的某種必然結果:好人或者新社會的新人,必歷經鬥爭的歷程得以彰顯其價值。然則,在《紅鼻子》中,事情卻變得簡單多了:一個半生被安逸的生活豢養的男人,有朝一夕,得以伸張他生命理想價值的寓言 ,卻是不斷地以戴上紅鼻子的面罩,作為假面孔。藉此,因而有了神性;因而得以經由以犧牲作為待人處事的德行,而展現人道救世精神。

無論是《四川好人》或者《紅鼻子》展現人的德行,都是戲劇作為一種改造現實契機的可能。然而,辯證德行存在與否的方法與途徑,卻截然有別。如果,僅僅以戲劇表現手法來看待兩者之間的差異,當然得以比較;卻也易於在作品論本身,失去社會在辯證發展過程中,劇場如何表現文化樣貌與行動狀態的問題。這個問題,提到1960年代的島嶼台灣,是一種具備國際冷戰格局下的特殊狀態;一旦,這樣的狀態被忽略了,便也失去一葦先生寫作《紅鼻子》一劇時,所面臨的客觀處境。

人們或許一定會質疑地問:劇作家在何種時代身處的境況,當真對其創作有如此關鍵性的影響嗎?這個提問,普遍地回覆,可以說:「時代對創作思想,有一定的影響……」然則,在文化冷戰鋪天蓋地形成的1960年代,卻不僅僅是創作的影響所能全面涵蓋;這其中,另有相關政治壓殺嚇的左翼記憶,在一片全然反共環境下的噤聲,如何從距離1960年代前不久的1950年代,形成島嶼暴烈的政治扼殺,並內化為人在提筆寫作時,面對白紙黑字不得不然的自我修整與剪裁。這便是一個具備人道價值觀的劇作家,當年,在嘗試走出反共教條「偽寫實」戲劇時,必然面對的挑戰。

因為這樣的背景所形成的困局,我們得以進一步從陳映真先生,在一九六九年,因案被捕時,在牢房中閱讀《紅鼻子》時,會說出以下的話來:「有誰能比一個突然被捕、被拷訊、被投獄而失去同一切正常生活的自由聯繫的人,更能理解先生所寫的、被不可抗的原因而和外面的生活斷絕關係的世界呢?我逐字讀著劇本,彷彿感覺到先生竟穿過眾神袖手的獄牆,如同往時在先生家的客廳那樣,向我傳來諄諄然、藹藹然的安慰和鼓勵,使我不能不面壁屏息,抑制滿眶的熱淚。」這一段話的經典,倒不在於一位作家閱讀到另一位長輩作家的真知感受;更多的是,為何映真先生對於《紅鼻子》劇本設定的:被風雨封閉的情境,所發生的戲劇狀況,竟然產生了彷彿先生「穿過眾神袖手的獄牆……傳來諄諄然、藹藹然的安慰和鼓勵」,這是很值得探究的核心所在。只能說,《紅鼻子》無論如何是傳達了一葦老師淑世的戲劇精神。當然,隔著一張面具,便能區分平凡的人與超越的神,這樣的設定必然引來過度簡化人性面或社會面的批評;然而,人的無所作為,為何要躲在神性的面具下,才得以顯現超越淑世厲害的德行呢?又為何是作為小丑的紅鼻子,具備了超凡的德行?是說笑的逗趣看盡生命之荒蕪嗎?或者,荒蕪已經是生存的本質,在政治環境極其酷烈、社會環境何等壓抑的1960年代,這才是問題回到本質面的所在。

「詩學」作為一種回歸亞里是多德的戲劇洗滌論與移情作用,這時,似乎也產生了根本的變化。雖說,「詩學」一值是一葦老師的戲劇本源與初衷;然則,戲劇的「疏離效果」,卻也是他作品中,不斷透過種種提問的設計,企圖達成的目的。這時,矛盾成了一種動能,雖然在壓抑的環境中,動能只能停留於劇場的美學價值中,被看見和試論。這已經是件劇場中值得不斷被論述追究的事件了。

今年是姚一葦先生百歲誕辰,謹以此文,緬懷始終於我內心深處,激起無限平靜中波瀾的老師。

二、文化冷戰:封禁歲月的戲劇暗湧

1997年,姚一葦溘然長逝,在台灣戲劇界留下陣陣的婉惜與敬緬;主要是,在1960年代的文化冷戰高壓下,倘使沒有姚一葦開展戲劇創作的嶄新風貌,並帶入中西方美學理論的學理架構,我們終將在1950年遺留下來的反共戲劇裡,深陷劇場作為一種國家機器宣導的泥濘中,長久而無法自拔。

就在緬懷文集:《暗夜中的掌燈者》一書中,作家陳映真先生寫了一篇懷思 一葦先生的文章,相當耐人尋味。文中,提及1989年蘇聯、東歐解體,國際情勢驟然急速轉變,社會主義國家在這波浪潮中,紛紛退守艱困的陣地。這時,就映真先生早歲接觸一葦先生,以及對他創作與學問思想的理解,表達了先生必然也深陷困思中的關切。但,其關切卻有轉捩性的折點,說的是:

然而,在先生的戲劇創作和學術理論中,卻從來沒有絲毫中國三十年代的、馬克思主義的即使最稀薄的影子,而表現出力求嚴謹、理性的、學院的、正統主義的基調。

這裡述說了一件關鍵事務:冷戰延長線上,一位曾經接受過魯迅薰陶,國共內戰中,曾在廈門參與進步學生運動陣營的文藝革命青年;隨著內戰情勢,東渡來台後,在劇場上,卻一逕恆久地,轉身從中國傳統的古典戲曲美學入手,反思西方文化殖民的介入,開展融合古典與當代的戲劇創作文本,並不忘在亞理斯多德的《詩學》中,尋覓戲劇作為一種表現人類「善行」的終極模式。運用的是傳統戲曲中的說書形式,讓劇情在唱頌中別開生面;在基本哲學的關注上,則以《詩學》中規範的既成社會/政治秩序,作為人道精神的依歸;即便沒有 亞裡斯多德透過希臘悲劇,展示雅典菁英寡頭政治的戲劇「洗滌作用」,卻也一定程度服膺人類普世價值中,對於「善行」的規範。這樣的人道主義,必然不可能具備或稍稍帶有階級解放的人道意識,而較傾向於在人性論上做功夫。究其因,便是陳映真所言:

對於理想、愛、崇高、寬容、正義……的不可假借的信念;卻也是從來沒有絲毫中國三十年代的、馬克思主義的即使最稀薄的影子。

從這樣的角度出發,將在姚先生諸多劇本中,經意或不經意地便發現:埋藏在劇本人物與情節底部,暗自生成的種種象徵性的指涉。這些指涉或許沒那麼直接就與戲劇的主題與軸線相關,卻在細心思維以及與當時島嶼整體政經結構的相互對照下,迸出後世將現形的種種得以被聯想的意涵。這其中,在普遍被視作姚先生最為傑出戲劇作品:《孫飛虎搶親》中,也能尋出某些端倪。在一些討論中,我們也不難得知:一葦先生的劇本常被認為成功運用古典元素,卻對當代議題顯得疏遠或無法觸及。這固然和情節、主題慣常從歷史或寓言出發,形構整體戲劇情境有密切關聯;若失去對作品與社會與時代的連帶思考,卻也容易單以作品本身論斷其美學價值。至少對於姚先生意圖在劇作中傳達魯迅所言:「不做空頭文人」的心念而言,會有所疏忽或偏差,而失之武斷。在《孫》劇中,因為,傳統戲曲的套路構思,孫飛虎不難從一位人人稱盜的匪徒,經過以訛傳訛的複製語言,不斷說出:「這位老兄說孫飛虎是個又粗又大又麻又禿背又駝的傢伙,」 這樣的話語。倘使,時間回返冷戰文化鋪天蓋地1960年代,這話的聯想,還真有針對性且耳熟能詳,恰是意指「匪諜」而來。其中,影射的,當然是反共宣傳中的敵對勢力,透過街頭耳語的汙名化,達成妖魔化效果。這裡的言外之意,就是運用戲劇的高超反諷手法,在充滿語言禁制的年代,反諷冷戰風雲席捲下,國族教條如何終將異端對立化的隱喻。

這部劇中,其實在腳色換裝的安排上,非常巧妙地藏入諸多暗碼。諸如,以傳統戲曲中的韻語,置入敘事詩劇的特質,腳色自如地進出人物情境中:既是人物本身又跳出人物來,不動聲色地品評時局與境況。例如,劇中在孫飛虎一句:「我們都是一樣的東西」後,四位主角開始重複性地反諷或究責自身的處境:「我們沒有選擇,也沒有被選擇」「我們不能辨別,不能思,不能了解」「我們只是躲在一道高牆裡」,及至最後「我們只是躲在我們的衣服裡」。

這是透過傳統戲曲中的叠乘韻語,達成某種雅俗共賞的戲劇性效果,細細斟酌這連續性對句的每一句,有哪一句不是在隱喻那個荒蕪與壓抑的年代;又有哪一句,不是在影射禁閉中,尋找不到出路的人們,潛藏內心裡的困頓…。面對著無法言說的高牆,看不見卻無所不在,清清楚楚映現在人們心底。久而久之,便也形成 一種類似「失語症」的狀態,喃喃地說著說著…像似有所指卻又無所謂的人間百態。劇中透過一席對話所欲表達的隱喻,也呼之欲出:

張君瑞:…可惜沒有一面鏡子,我要照照究竟是什麼樣子。

孫 飛虎:我們彼此就是別人的鏡子,我們用不著去找一面鏡子。

什麼樣的情境下,人人都是一樣的,不看鏡子也早已知道彼此一模一樣? 這樣的話語在劇情發展中,「戲仿」(parody)地出現時,我們有理由相信:像姚一葦這樣創作背景的劇作家,是在指涉著某種身處的,卻無法直接言說的現實。在這現實裡,人們看似有不同的名與不同的姓,但都只能被模塑成相同的人。倘若異端思維浮現,冷戰的內化心裡裝置便「制服性」地包圍過來。如此,認真地看,文化冷戰這詞性在1970年代早期被提及時,在美國境內是一種忌諱。因為,國家要在情治系統的控制下,對抗蘇聯與社會主義陣營;卻也同時,一貫地以兩手策略,為維繫其民主老大哥的形象,將「警察」的真面目隱藏起來。這就是文化冷戰在世界範圍內,廣泛影響與操控依附於帝國的周遭國家,所產生的實質效應。從文化心理的脈絡上回看,是一種內化的價值體系,生產著潛移默化的滲透作用;其威力,遠遠勝過軍事、政治、經濟或者其他國族與社會性質的臣服;這也是發動文化冷戰的當時,在1950年初期麥卡錫主義風起雲湧之際,便達成的核心共識。

重讀姚老師的劇本發現:充分融合傳統戲曲的情境與叠韻,將其中的特質置入現代劇場的表現手法,是其受到高度矚目的重要原因;特別今日讀之,對於運用傳統於現代,並將現代置於傳統戲曲精華的對話式交融,也對於當下以歐美戲劇為主流的風潮,提出另類典範性的警示。回想1960年代的劇本創作,在何其禁制又荒漠般孤寂的環境下,開展傳統與當代的融合,這樣的文化語境,於今安在?怕早已在某種國族想像的現代化風潮中,被拋諸九霄雲外,欲除之而後快了。以此看來,特別值得重新關注一葦先生諸多劇作中,相關傳統與現代的表現,如何在內容與形式上達成辯證統合的深度內涵。例如,《孫》劇中,對於語境的發展與推動上,在歷經腳色與情境翻轉後,來到一個關鍵的環節。類似這樣的對話:「我們都有過希望/到頭來都全變了樣」「希望所以為希望,原來是如此虛妄。」「我們靠希望帶來力量」「我們靠希望打發時光」其實,頗為耐人尋味。若閉上雙眼,單單聽著這些從傳統戲曲的複誦「變身」而來的白話;恰若在一口深不見底的枯井中,不斷聽見無底的回音,從四面八方包圍而來,進入孤絕的身體裡;無形中,也將隱喻的指涉,經由戲劇導入了當年的現實。

1964年,在淡水海邊經常兀自激進著自身解放血脈的陳映真,給一葦先生主編的《現代文學》交出了一篇小說:「悽慘無言的嘴」。小說裡的最後最後一段,描寫主角和主治他精神耗弱疾病的醫生,說了一場夢境。先前,他路過鐵道旁倉庫,在一面牆下,目睹一位聽說是:企圖逃跑的雛妓,被賣了伊的人殺了。於是,他說:「有一個女人躺在我面前,伊的身上有許多的嘴……」醫生只是一貫地輕輕驟眉,問了:「以後呢?」他便回答說:「那些嘴說了話,說了甚麼呢?說:打開天窗,讓陽光進來吧!」小說的結局,訴說著:這是歌德臨終前的最後一段話。小說結束前,則引述羅馬時代安東尼謀殺政敵該撒後的一席詩句:

一個個都是淒慘無言的嘴。

我讓這些嘴為我說話…….

為什麼是:「打開天窗,讓陽光進來」呢?又為甚麼是謀害後「淒慘無言的嘴」呢?在影射甚麼……又指涉什麼?無疑地,這是滯悶與封禁壓制的年代,在東亞冷戰島鏈漫長的延伸下,小說家經由寫實中帶有隱喻的筆法反映出的時代氛圍,並以敏感心靈寫下的作品。它,直接或說應是間接對比著:一葦先生創作劇本時,外在環境導致的種種內在於文字間的象徵與符碼。話說回頭,1960年代,一整個封閉島嶼上何等壓抑、荒蕪的時光;世界卻在激烈地變動著。反越戰浪潮燒進美利堅大街小巷,帶來反種族歧視、伸張民權與女權的運動;發生在巴黎那場風暴般的學生革命席捲全球;切格瓦拉在古巴革命奪權建立社會主義政權後,前往玻利維亞展開彌撒亞式的革命游擊戰鬥……。然則,這一切都好似不曾與島嶼有任何關連。規訓式的文化檢察制度,如常行文般,將印章蓋在官府及公部門間,一切在威權體制下,按政策流轉;1950年代,那一場在血腥殺戮中,汨汨於街巷暗溝底滯流的鮮血,停留在人人恐怖檢查的噤聲記憶中,宛似一場永遠難以翻轉的夢靨。

這難道在有形或無形中,呼應著先生在美學論述中,引述康德關於 “purposive without purpose”(無目的的合目性的)主張嗎?在康德那裡,這前后兩個「目的」,內涵不一樣。簡言之,客觀上,「美」不是為了有用的「目的」而存在,審美是無利害性的。然則,審美的「合目性的」卻在於使「美」的快感獲致昇華。 亦即,戲劇固然為了「無目的」的美;卻也在此同時,成就一種美感之外的「目的」:讓戲劇涉身於時代與社會中間;雖然,只能是很隱諱地浮現於字裡行間所鋪墊的情境中。這種人文主義的人道精神,幾乎是姚老師一生劇本創作與做學問的根源與終極「德性」。從這樣的角度,我們比較能體會為何他視 亞里斯多德的「詩學」為戲劇圭臬的原因了!

在《傅青主》一劇的序言中,先生說:「一提到敘事詩劇場,有人一定認為我受到 Bertolt Brecht 的影響,在這點上我無法辯解。但是要記得敘事詩戲劇正是我國戲劇的特色。」這是冷戰文化下,特殊的的劇場時空性下,所展現的表達方式:藉由古典以達成劇場美學的去殖民性精神;卻不主張以辯解作為自身是敘事詩影響下的劇作。

因為,敘事詩戲劇(Epic Theatre)必然涉及的是:劇場是引發改造世界能量的場域。

1960,這何等危險;不慎,即是殺身或圄囹之禍。

三、百歲紀念,姚一葦老師

大學時,開始對西洋戲劇產生濃厚的興趣。因為唸的是外文系,從希臘神話到羅馬帝國文化史,一路必修下來,來到關鍵時刻,便是大三的莎翁。這時發生一件戲劇性轉折,便是教莎翁的施肇錫老師,早歲隨歷史考古學者的父親施之勉先生來台,在讀書世家影響下,養成自由派學風,在中間偏左的言談與閱讀上,表現對於從舊俄文學到30年代大陸左聯作家的熟悉與嗜讀。當然,在1970年代末期的島上,他即便公開訂閱《文星雜誌》、《傳記文學》;對於禁書與被禁的雜誌,則只會密藏於書架的隱蔽處,啤酒過三巡後,才會興致高亢的從刻意擺得雜亂無章的書報堆中,挖出來瞧瞧。那時,畢業前,須前後演兩齣莎翁名著;幾次,在他庭院花草隨意蓬勃的宿舍前,那棵夏日裡鳳凰花蔭婆娑的大樹下,他從托爾斯泰談到安東 契訶夫,不可抑止。我們幾位學生甘脆慫恿他來演契訶夫,別理會甚麼莎翁了。

帶著幾分酒意和興奮,他拍著藤椅手把說:「好吧!就這麼決定了……」。

我青少時期的戲劇人生,便是這樣開始的:先演《櫻桃園》,再演《三姊妹》。這也促成了畢業後繼續學習戲劇的動力。便是這樣,我負笈北上,來到文大藝術研究所,受教於姚一葦老師。除了研修他的美學論述理論書籍外,也接觸了他的劇本創作。一葦先生,當年最是廣為流傳的劇本,當然是《紅鼻子》了。往後歲月,讀過多次這劇本,心中的疑惑沒來得及在老師生前詢問他;待先生過世後,仍是心中的關切:為何寓言的戲劇情境這樣鋪陳呢?一個在平凡中顯得落拓不羈的男子,戴上紅鼻子,變身小丑後,便轉而有了神性;神性,是操控一切力量的來源嗎?

繼續追問下去,問題轉化為:這樣的神性,顯得僅僅在人的慾望領域中打轉,從而只能以人在競逐環境中的假想,去設定神的存在。相反地,這神沒有太高超的能量,只以犧牲帶給受遭殃的眾生快樂。這位「神」的哲學,比較接近宗教或人道精神的普世信仰;卻也不接近將生命的救贖視作一切的根源,即便以自身的死亡,換取受壓迫者,於暗黑中點燃生存之火光,也再所不惜。若是這樣的「神」,其神性,則更多是革命者了,不是嗎?

這些年回想,《紅鼻子》是一部這樣的戲劇作品。像似也逼著我們去問,為甚麼這人躲在一片紅暈下,而有了神性?又為甚麼隱藏在討人歡笑的小丑面具後,突而具備各種創造救人於頹危的神力呢?其實,說穿了,他不再自我矮化為社會中沒去過美國、沒喝過洋墨水、沒見著陽光與自己等高而抬頭挺胸的成功人物。因為,他是平凡的弱者,當他看見自己,在一個突而被封禁的環境中,一個隔絕的世界中,面對自身平凡而安然地存在時,所有的惶惑、恐懼與未知,都被自身的微弱克服了。因為,找到真實的自己;面對了弱者的自己。即便到最後一刻,仍不惜犧牲自己溺斃的危殆,去拯救溺水的他人。這時,他帶著「紅鼻子」的面具;他在神性中,眷顧著他者。有了童話故事般的「快樂」。

這樣的戲劇人物,活在作為一種作為生活提示的寓言中。平凡的人,因此,有了超凡的德性。這德行,其實勝過神性。這是《紅鼻子》所鋪陳的想像世界;帶著某種諷諭的象徵,勝過對於現實的說服力。在其它很多部劇作中,都或多或少帶有這樣的性質。這樣具備著普世性,卻根本掩藏著任何激進意味的人道主義,曾幾何時,在一位年少時曾經於厦們參與學生運動,又曾因莫須有罪名被送往綠島的戲劇人身上,悄悄地注入了不露痕跡的烙痕?

只能說,這是很關鍵的一個提問。畢竟,任何方式的人道主義,訴說了一位劇作家,內在對於世界改造的渴望。只不過,這渴望在怎樣的時刻,怎樣的環境下,會有怎樣的表現?我們只是追問著。在跟著劇作家創作的歲月,行走著,我們發問。先是一片沉寂,天地皆默然;而後,漸漸有了突破大沉默包圍的微弱的聲音。即便微弱,卻清晰而有脈絡,訴說著劇作家如何涉渡荒蕪而壓抑的1960年代;那些封禁而困頓的歲月,大屠殺事件剛在馬場町發生過後不久……。噤聲成為 一種必然。

寫在姚老師百歲紀念的書頁上,作為深刻的緬懷與思念。