美濃愛鄉協會成立三十周年之際,鍾喬老師透過個人經歷與深情記憶,回顧美濃這片客家原鄉的文化與情感脈絡。自1990年代初次造訪,他描述初識美濃的場景:菸樓中混雜茶香與菸葉氣息的午後、祠堂中古老族譜的書寫,以及村落間樸實而動人的客家歌聲,這些回憶深深烙印於心。

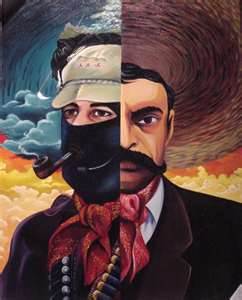

鍾喬提及協會多年來的文化行動,包括以劇場方式參與反水庫運動及國際藝術節,運用創意形式保存美濃的人文與自然記憶。這些努力展現了美濃的土地情懷與鄉土精神,為後代留下了珍貴的文化資產。最後,以詩句與祝福,表達對美濃愛鄉協會未來發展的期許。

Read more