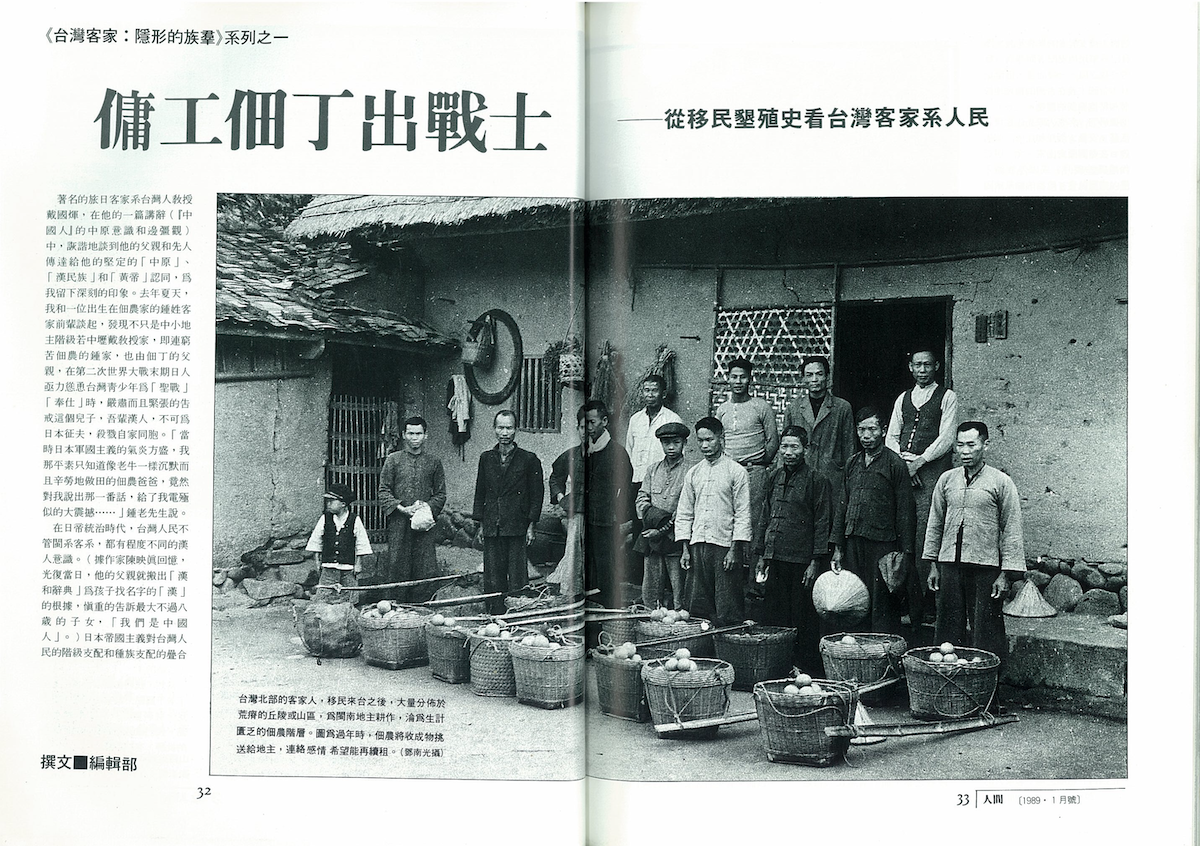

【編按】本文為鍾喬老師所撰,新國際獲老師授權轉載。文章描述了一位詩人兼社會運動者——王菲林的生命軌跡。1980年代,王菲林與鍾喬在「人間雜誌」共同創作,關注台灣社會議題,探索詩歌與報導的社會影響。他鼓勵作者探究西班牙詩人羅爾卡等革命文人,以詩作為抗爭的力量。後來菲林罹患癌症,依然投身工運,並深信詩歌能改變現實。1992年,他在抗癌無果後選擇告別。為紀念他,親友將其骨灰撒入海中,象徵他不懈追求理想的精神。 鍾喬老師透過敘述菲林的生平,傳遞出詩人對理想的堅持與對社會公義的熱情,也強調詩歌的力量,在於改變世界的潛力。 1980年代中期,剛從少尉預官退伍,由於在軍中服役時,經由報紙地方新聞的邊欄方塊,得知美國《杜邦公司》將在彰濱工業區設廠的消息,觸動寫詩文藝青年關切土地與跨國污染的關係,於是在和友人多次進出鹿港,蹲點調查後,和《人間雜誌》陳映真老師取得聯繫,陸續開展《鹿港反杜邦》的田野調查與報導工作。 田野,讓人在現場活出自己與現實的關係;報導,如何干預現實並有文學的非虛構想像,兩者對一位寫作者的挑戰,都成為一生創作的鏡子。但,這兩者與詩和劇場的關係,看似有些距離,實則牽涉密切。若以一句話來連帶其關係,實則是想像與現實的虛線,如何在交叉的心靈城堡,相互纏繞的問題。像是客家山歌唱的:「到底是籐纏樹,或者樹纏藤!」 說到底,很多問題與問題意識來自蹲點後的報導;但,如何轉入想像的創作軸線中,則有待自身的沉潛與反思。在我青年時期,因為經歷這兩種創作經驗的研磨,常因凝煉而有所得,卻也常陷入苦惱的曲線中,不知如何明心見性。 那時,我常出沒《人間雜誌》地下室編輯部。時而靜默呆坐,時而奮筆在稿紙上直書,一個回頭,就是一整個秋天午後,悄悄在抬頭的窗前掠過,光線由明亮轉灰暗,常帶來某種莫名的焦慮。就在那時,我遇上王介安,他自我介紹稱自己為王菲林,「菲林」出自film 的音譯,在1980年代「新浪潮電影」席捲本島大街小巷的年頭,堪稱具創意的時髦。 菲林見了我,開口就說:「你認識西班牙詩人與劇作家Lorca嗎?」。我對於他直接問話的神態與口吻,留下深刻印象。因為,他不是質問,又或詢問;他是探究。像似說,他很希望我和他一般對Lorca產生興趣。我搖搖頭後,轉身便自己去探查Lorca 的下落。幾乎在一瞬間明白過來,他就是聶魯達常在自傳與詩歌中提及的費德里克、賈西亞、羅爾卡,西班牙最具安達魯西亞文化特質的詩人、劇作家。除此之外,在聶魯達筆下,他更是出色的導演,了不起的默劇演員,具備「如同行星一般,又內而外綻放生命幸福」並迸放創作才華的浪子。 菲林和我談及羅爾卡,語氣中帶有從他內在出發一種急迫的期待。我後來明白,這應該與詩人如何遇難相關。巴布羅,聶魯達有一首最令世人難忘的詩篇,稱作:《西班牙,在我心中》。在我熱衷於詩歌寫作的1980年代,總是被這首詩中鋪陳的詩行,磁盤般地吸引。像似: 你們會問我: 你的詩篇為什麼不述說夢想、樹葉 和你的家鄉偉大的火山? 請來看街上的血吧! 請來看 街上的血, 請來看街上的 血! 這首詩的背後,存在一則殘酷無情的悲劇。因為,當時人在西班牙當外交官的聶魯達,原本在一個美好的夜晚,和洛爾卡相約,一起去看一場馬戲表演。然而,洛爾卡沒有現身,因為就在這殘酷的夜晚,他被法西斯政權的爪牙虐殺遇難,屍體被棄置在一處暗黑的墓穴。他身上的傷痕,深深嵌進聶魯達的胸臆間,像似詩人的血流在暗黑的西班牙土地上,他殞落的身軀,撼動著西班牙與舉世求變革的詩歌群體,讓聶魯達幾乎洗心革面轉化作另一種革命詩人。 後來,聶魯達在他獻給羅爾卡的詩篇中,這麼提到: 頑強忍著傷痛的人在受苦 而到處是眼淚 繁星在無盡的河裡流動的時候 窗內有許多眼淚 眼淚沖蝕門檻 浸滿臥室 浪一般淹沒地毯 那以後,我沒有機會在和菲林探討為何他初識我時,便道出洛爾卡這個名子的原因。我只是逕自猜測:他對於洛爾卡慘遭法西斯特務暗殺的血腥,留有一種詩歌並非突然的吟唱的感念。這感念,當然也是來自於聶魯達的:詩歌若無法改造世界,那就參與進世界的改造吧! 那些時日,也是王菲林在《人間出版社》推介印行《布萊希特傳》”Brecht”的前後,我至今在書架上,留有這本思想與文學性並駕齊驅的好書。菲林在序言中,開宗明義點說:「當初只是很偶然的機會,讀到他的英譯劇本:「三辨士歌劇」,在那以後,對他的戲劇產生莫大的興趣,進而才觸及到他的思想…」。從布萊希特到聶魯達,再前往羅爾卡的旅程中,劃出一道橫過左翼天際的曙光線,直到日午與星辰亮起。 菲林內心深處,這樣召喚著自己與世界,多年後的某一個午後,我與幾位戴著罷工布條的工運人士,一起坐在《遠東化纖》鐵門的罷工線上。沒記錯,前幾日恰好透過激進的抗爭,由工運戰將吳永毅死命和抗爭伙伴,將攔阻著工運人士進場投票的一座鐵門,活活扳倒在廠區前荒謬的水泥地上。那日午,顯得滯悶,因為傳聞鎮暴警察,將從通往鎮外的馬路兩方夾殺進來,清洗抗爭人士。 我們先是沉默,而後選擇暫時分散到對街的田埂農家去,快速閃身的動作瞬間發生時,我耳際彷彿再次響起熟悉的聲音:「朝著抗爭的路上,投擲你石頭般的詩行吧!」那是某一個社運抗爭的街頭,舉著一面抗爭旗幟,行走在街頭中央的菲林,突兒朝我冒出來的一席話! 罷工線上的那些時日,菲林已經得知罹患癌症。1992年,記得是五月風和日麗的殘酷日子,肉體無法抵抗襲來的癌細胞,菲林病逝。有人在往後漫長的日子裡,都會在五月來臨之際,偶而地記起他的灑脫、浪漫與樂觀,還有那奔赴理想不回頭的毅然情切。雖然,多年以後,說著說著要紀念這位老友的聲音猶存。然而,談論的聲音漸稀薄時,恰也是關切地提及的人,白髮漸鬢白或脫落的時刻了! 洛爾卡,在聶魯達的形容裡,幾乎是天底下最為「恣意散波喜悅的精靈」;然而,他卻也在一次巡迴演出時,透過一片荒涼的景象,彷彿預知了自身的死亡。我總覺得,在煮食美好的牛肉麵給友人分享,說著自己因為家傳自飛行將軍的父親,因而學會開飛機上天的種種軼聞之際;夜深的菲林,恰在厄魘般的吶喊中,渡過他革命的「霧月十八夜晚」。無情卻凝聚地沾滿著詩筆,一如馬克思詩行,在曠野疾書: 「它們在自己無限宏偉的目標面前,再三往後退卻,一直到形成無路可退的情況時為止,那時生活本身會大聲喊道:Hic Rhodus,hic salta!這裡有玫瑰花,就在這裡跳舞吧!]」 詩行般的石頭,並未投出。然則,萎弱的身體已經到了臨界,我騎著一部二手的野狼機車,到他山上的家探望,手上拿了一本厚重的書;因為,我深知他愛讀書,就像導引大家到他家客廳看卓別林電影時一樣,他總是侃侃而談,從馬克思主義到拉丁美洲「依賴理論」,再來的便是「第三電影」的名言:「攝影機是影像/武器的無窮徵收者,放映機則是一秒發射24格的步槍。」記憶中,那個悲傷的日午,菲林的母親,在客廳招呼不期然的來訪,癌症病毒在安靜地寂然中喧染著。我在這一頭,菲林在那一頭,他趴著臉,像似不願再次面對這午後殘忍的秋陽,從窗口照射進來。

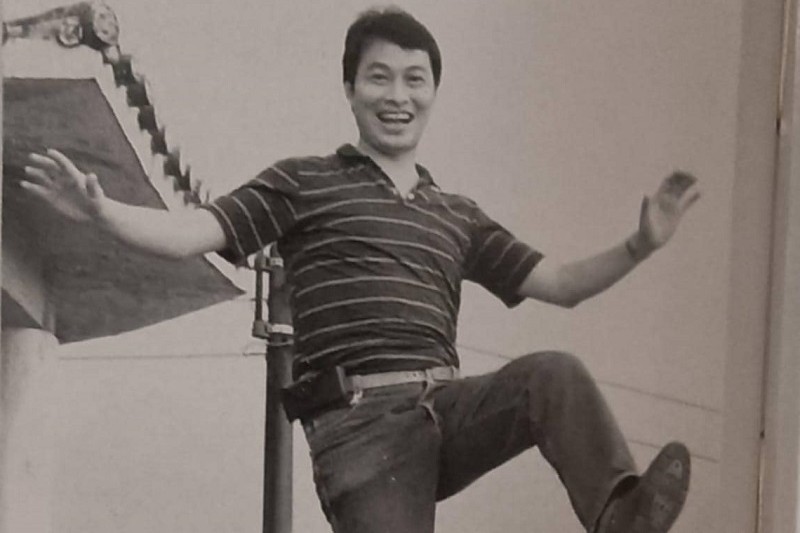

Read more