【編按】本文原刊於白浪雜誌《墾殖世》計劃專欄,獲作者授權轉載。該專欄初衷是叩問「帝國」和「工業基礎設施」如何創造新生態條件,引發人類世的家園生態議題。訪問導演的動機,一來是受訪者鍾喬長期從事劇場工作,具有獨特劇場美學和左翼土地意識,參與九二一受災戶成立的石崗媽媽劇團地方社區的培力(empowerment)工作。然而,我們也發現某些容易遭到環境衝擊的淺山地帶往往與其所關注的客家族群在歷史文本中,傾向移住、開墾的領域範圍有關。因此我們希望透過這個機會聆聽鍾喬的意見,是否能從複合性的視野提供一些具有歷史向度的觀點,讓我們思考移民、土地、文學或劇場藝術如何交互闡連(articulate)。

原文連結:按這裡

2008年您在《鍾喬詩抄:來到邊境》的前言裡提到,從「三十年前(1978)」翻閱陳映真小說《第一件差事》到投入亞洲民眾劇場已「近三十年的時間」。若以1978、1987年到九二一作為您藝文實踐的三個斷點,似乎從前半生投入《人間》雜誌的報導文學,重心轉移到亞洲民眾戲劇、再轉移到九二一災區這些階段有何不同?「文學」又在不同階段發揮了什麼功能?

鍾喬:你提到的三個時期對我這大半生創作都有不同影響。1978年起是第一個重要的階段,這個階段是鄉土文學論戰。背後有一個因素,就是像我這個世代,在文藝創作上曾經歷過一個值得反思的成長年代——文化冷戰瀰漫的年代。

我在高中參加文藝社就開始寫詩。高中一方面要升學,二方面又拒絕聯考,所以讀了很多課外書。這個閱讀過程於我有個具體的影響,就是當時台中一中門口便是「美國新聞處」,這和南海路的建中門口幾乎相同。美新處在這兩間學校門口似乎有某種意味——事後的反省,就是文化冷戰在美帝國控管範圍下的反共區域的輸出,比較具體來說就是,那時候在「美新處」有開架式閱讀環境,可以很方便地讀到很多英美文學,例如:T. S. Eliot、Erza Pound及其他美國現代文學代表性人物。現在回想起來,當時對一個文藝青年有潛移默化的影響。

後來,「鄉土文學論戰」的核心命題之一,是對西方現代主義文學學舌的批判。譬如我剛開始寫詩,就是讀了很多歐美的晦澀、不易理解的現代詩,這些詩影響了我的創作,影響我怎樣通過「文學」這個西方的介面和世界接觸。現代文學當然是西方工業社會之後對於人性價值的關懷的普世性描寫。但這樣的描寫,事實上並非去面對特殊情境下的特殊現實;可以這樣說,它是從西方的人性觀點出發的某種描述,這也是我們當時吸收文學養分的來源。

當時還有一個重要的背景,就是我們吸收了這些西方的現代主義文學以後,臺灣在現實上還是反共戒嚴的社會,所以我們要用文學來反映現實,這件事不被允許。換言之,以冷戰/戒嚴為背景的年代,讓我們躲進西方現代文學的人性框架裡。因此,當年,反共文學成為吃多到會打嗝、會厭倦的文學,你就會想去吃西方的現代主義文學,因為它顯然代表一種人性普世性的價值,以及其他以西方為標杆的文明價值。

我在這個前提下,步上寫作之路,這條路延伸到後來考上英文系,當然和我在文化冷戰底下的少年時期關係是密切的,因為我的志願就是希望揚棄所謂的傳統中國文學或在地文化,向西方學習。在這個前提下,到了1978年(應該是我大二的時候),有一天,我早上醒來,記得那時候期末考,我有一點抗拒考試,就翻了中時《人間副刊》,然後看到了鄉土文學論戰——應該是陳映真和余光中的論戰。這個論戰開始碰觸的核心是,為什麼我們的文學不能接觸「現實」這件事。

它延伸的重點就是,如果我們要用文學碰觸現實的話,我們要碰觸怎樣的現實?這是1978年鄉土文學論戰帶來的第一次衝擊。我對這個衝擊,年少時並沒有深入的認識,但在事後,特別到了八〇年代,我北上唸書時,回憶起大學時期一位教莎士比亞的施肇錫老師,他在課外的啤酒時間裡和我們談了很多舊俄文學和中國三〇年代文學,像是杜斯妥也夫斯基、托爾斯泰、契科夫 魯迅、巴金、矛盾、丁玲等,所以我們的畢製連三年都演契科夫的《櫻桃園》和《三姊妹》,埋下了潛移的根基。

重新回頭來看,深入到臺灣文學與戲劇,則是在八〇年代初讀了陳映真老師的作品,才知道寫實主義文學在鄉土文學論戰的歷史與文化脈絡。它不只是本土主義,還有一種國際觀。這個國際觀正是對於帝國主義、對於先進殖民國家的批判,相對要建構的是怎麼樣重新認識第三世界。通過這個對比,可以重新看到拉美、非洲這些被統稱為「第三世界」文學的世界觀。

在這樣的世界觀裡,我們開始理解到後殖民、或者「全球化」是如何在二戰後的新殖民背景下,影響臺灣的,這個思考又回到文化冷戰的問題。比方說我們對於薩伊德的研究,其中有臺灣與世界的脈絡。如果和文化冷戰掛鉤的話,很容易得出一個後殖民的重新思考,這個思考的重點就是第三世界被壓迫、被忽視,或被東方主義化的美感。這些第三世界的文學(包括巴勒斯坦)是怎樣的面貌?我是在這個前提下,理解「鄉土文學論戰」對於我的影響。

可否談談陳映真老師及《人間》雜誌的影響?

鍾喬:八〇年代中期到1989年《人間》雜誌結束這期間,因為認識陳映真老師,後來在《人間》雜誌採訪、主編,在我生命裡很重要的一點是,透過它提供的報導文學/攝影,重新理解到三件事:現場、提問和干預,在報導文學/攝影裡意味著什麼。三者綜合起來都在見證:當一個社會的發展變成一種神話以後,怎麼樣回頭看到發展的代價,這是當時對於資本主義社會的反思。因為在主流全球化觀點裡,對於以西方為標杆的發展模式,有一種經濟奇蹟、經濟掛帥的想法,沒有發展的地方就是落後。《人間》提出相對的概念,就是發展帶給社會中上階級階層的人更多美好的生活想像,但過程中帶給底層的人更多災難。這在八〇年代臺灣非常鮮明,現在回頭看就知道,八〇年代為什麼有那麼多的社會運動,原因就是我們在經濟發展的過程中,例如,在加工出口區製造出龐大的受剝削勞工,又例如環境受到嚴重的污染,有人說,臺灣從北到南沒有一條溪流不受污染。至於社會的其他面向,在當時的情境下,許多原住民淪為底層付出血汗的勞工,例如綁鋼筋的、跑船的,另有,淪入為雛妓的原住民女孩,這些都是當經濟在發展時,無法回頭反省社會的階級構造所造成的。

《人間》雜誌運用深度的報導/攝影成就,第一個在於「現場」,現場的重要對報導文學/攝影而言,當時蔡明德留下很多的報導攝影系列,這些系列都訴說了臺灣經濟發展下的社會底層狀態。其中非常有名的是〈鹿港反杜邦運動〉的報導攝影,這個系列涉及兩個面向,就是通過鹿港的環保運動,反對跨國企業的杜邦公司,這個帝國企業來鹿港外海的彰濱工業區設廠,激發了很多鹿港人,一方面受到當時車諾比核電廠輻射污染、還有臺灣內部很多化工廠污染的影響,對於他們的生產的二氧化鈦,還有對於鹿港古蹟也受到污染的疑慮,催生反杜邦運動。它的影響層面,一是國際性的、跨國公司的批判,二是在地性的民眾介入運動中,當年,李棟樑是很草根的人物,帶動在地民眾投入,也就是草根人民對於外來跨國公司的反抗。這個「現場」不只是報導在地,也對國際資本的串聯提出批判,這也是現場帶來的批判性「提問」。

第三個是「干預」,就是我剛剛講到的攝影及當時的雜誌報導。我們常常談的攝影師Eugene Smith,在現實裡因為介入熊本縣水俁市的污染村莊,在拍攝過程當中遭到政府和黑道的阻撓。但是暴力不能阻止他繼續拍攝污染造成的嬰兒畸形或病患的影像,讓更多人看到「現場」,帶來更多的關切,阻止他們繼續污染。也就是說,文學/攝影有干預現實的能力,而在《人間》的報導文學/攝影的學習裡面,一是讓我學習從底層出發,看到自己創作的面向,二是建構我個人的世界觀,即批判資本主義的第三世界世界觀,對於西方文明這種普世價值的批判,創作並非孤立事件,不像前面提到在「鄉土文學論戰」以前,認為創作就是服膺西方現代文藝在創作裡描寫人性的觀點。它在文學、藝術、創作、詩歌到後來的劇場,轉變成另一個更重要的,帶有使命感的文化行動的一環。

所謂的文化行動是透過創作和現實接軌,對現實產生批判性的影響,產生干預。這也就是後來在《人間》結束後,在陳映真推薦下到韓國參加民眾戲劇工作坊,形成我對戲劇的想法的契機:它除了美學,也是一種現實干預。結合美學的現實干預,成為文化行動式的劇場。

從報導文學的左翼關懷萌發,到劇場導演的「文化工作者」定位,貫穿其間的還有作為「詩人」的鍾喬,這幾種彼此不同的身分如何互相指涉?

鍾喬:我在1989年《人間》雜誌結束以後,走上民眾戲劇(People’s Theatre)的道路至今超過30年,可以分幾點來介紹,首先就是詩與劇場的重要性。希臘導演安哲羅普洛斯說過,詩是一種奇蹟而非偶然。應用在他的電影裡,我們看到非常詩意的表現,除了長鏡頭,也會看到他的人物、故事和歷史,通常並不是發生在我們所熟悉的敘事底下,而是發生在非常多表象外的內在狀態下。舉例來說,我很喜歡他的《悲傷草原》(2004),內容描述希臘在一戰以後的一群難民,從當時的烏克蘭沿途返鄉。本來要回自己的家鄉,未料遇上二戰後的希臘內戰,政府軍和游擊隊對峙的狀態。電影裡不只是在講冷戰的問題,更是講這對兄弟分別參與游擊隊和政府軍的內戰悲劇,以及在這些人性的衝突底下,母親怎樣面對這場悲劇。

我常常說,如果詩能形成一種文字的話,它就變成一種記憶。但如果它被朗誦出來,它就是當下的藝術。如果,我們在劇場裡運用很多詩的意象,那也是一種當下的藝術。2024年三月,我在寶藏巖歷史斷面啟動《裂縫——斷面記憶》,回顧20年前我在相同的地方搭帳篷演出的《潮暗》,這個戲在呈現當時住在寶藏巖的老兵處境,那也是一個內戰延伸。

但20年後重新用戰爭寓言的方式再現,在場景上除了現成地景,歷史斷面賦予它像是戰爭場景的、廢墟的意象之外,還有一個重點,也就是在這個戲裡面運用很多詩的敘事元素。有個重要的角色是詩人,他講出對世界、對戰爭具有啟示性的詩的話語。這是在「劇場」的創作部分,怎樣在既定場域或大劇場空間裡,開出一個另類的空間。這個另類空間不是大劇場所展現的戲劇表現,而是在帳篷,戶外,再到環境劇場,這些都是我們覺得戲劇不一定要被制式空間所限制,或者被制式空間帶來需要龐大的資金、一般演出的想像限制。我們稱之為site specific「即時即景」的現地空間,做現地的劇場。這個劇場也能展現我們對一個議題的表現,這類事情在差事劇團三十年來做的非常多。寶藏巖的行走劇場《看不見的村落》,或在山城戶外劇場有很多表演,在寶藏巖歷史斷面持續不一樣的演出,運用環境劇場的方式,都是我們重要的歷程。

最後是回到發展民眾戲劇的脈絡上。大家都知道非常有代表性的「石岡媽媽劇團」。在23年前的九二一大地震後,開始她們劇場的發展,往後每年差事劇團都和她們有固定的培訓、演出,也發展出一套我們對於所謂「以民眾為出發」的戲劇思維。這一件事特別集中在2021年,石岡媽媽劇團創團20周年做的《梨花心地》,總結她們20年的演出時,我們發現庶民在訴說自己的故事時,那樣的表現幾乎不是職業演員可替代的。這裡面也有一個重點,如果只是庶民,我們怎樣在戲劇的表演訓練過程中,讓她們參與不管是身體的訓練也好、庶民意識的啟發也好、社區的培力方法也好,種種的工作累積到後來,變成她們有一種身體的能量,把共同的聲音發出來。這也就是現在石岡媽媽及後續我們在社區做的事情,像是在少年監獄的劇場工作,這些也已長達將近十年。首先是在新竹的少年監獄的少年受刑人,或現在彰化勵志中學也展開這樣的工作(「逆風計畫」)。這些完全是將民眾戲劇的培力,和如何做戲劇的這個庶民訓練,兩者連結起來才能夠達到的。

我在唸高中的時候,常常躲在棉被裡用手電筒閱讀禁書,其中就有遠景出版的《第一件差事》和《將軍族》兩本小說集。當時陳映真還被關在綠島監獄中。我讀完以後,對於《第一件差事》非常感興趣,原因當然是它在描述主角如何從大陸的一個貴族家庭,一路輾轉到臺灣來,面臨接近悲劇的命運。而我認識的劇場,不僅僅是一個靜態的、有部電腦就夠完成的紙上作業,而是要有很多的實際工作,表演啊、經營啊、討論啊、腦力激盪啊,所以就變「差事」。後來成立「差事劇團」,單純是要做很多和民眾相關的戲劇事件。

在《人間》雜誌結束後因為陳映真的介紹,有機會到南韓參加菲律賓的亞洲民眾文化協會(Asian Council For People’s Culture)所舉辦聯合亞洲十國的民眾戲劇工作坊——訓練者訓練的工作坊,長達40天在那個工作坊裡面,讓我打開了眼界;一般會以為民眾的戲劇就是我們帶著強烈的命題,去演給民眾或是弱勢者看,稱之為「民眾戲劇」。但這個工作坊則更強調the theater for the people,演給民眾看的這件事,這個「for」要換成「of」,也就是說民眾或弱勢的社群,或是農民工怎樣用他們的身體,以介入戲劇的方式表達他們自己。這是一個很大的啟示,也就是說:the theater of the people;民眾自己表現的身體,那是我在工作坊裡學習到的。所以說,這個就是民眾戲劇的第一課,參與工作坊後回到臺灣來,我開始組織民眾戲劇,也和亞洲劇團產生連帶。

九〇年代,大概就是臺灣面對薩伊德的後殖民論述的那個年代。可以反省臺灣曾是日本殖民地,再延續到戰後新殖民主義,就是後來陳映真介紹的第三世界依賴理論。換言之,亞洲非洲、拉丁美洲這些第三世界國家,雖然在戰後紛紛獨立,但在經濟上仍然依附前殖民國家所開展的全球化資本主義,若不然要怎麼樣自主,這就成為當時的重要關切,在這個大命題底下,薩伊德的後殖民論述談到所謂的東方主義這種異國情調的問題,就由法農的「黑皮膚白面具」來加以延伸與論述。這裡強調的是反殖民的論述裡,有多少是「黑皮膚、白面具」,也就是說是用東方主義包裝,最終還是迎合西方對東方的想像。這個想像在戲劇裡特別能反映出,譬如我所參與由菲律賓發起、包括臺灣等亞洲十國在內的項目「亞洲的吶喊」(Cry of Asia)裡,我們都希望用本國表演傳統來呈現亞洲的特質,這個做法在民眾的前提下應該沒有問題。

但如果用東方主義來思考,就有一種可能是,我們如何運用傳統的文化?正面來看,是復甦二戰後透過新殖民統治,而被遺忘的表演傳統。這在亞洲很普遍,以韓國為例,他們在現代化的過程用法令禁止傳統表演。臺灣也一樣,曾在日本統治末期禁止過歌仔戲。當然戰後黨國意識形態,也認為歌仔戲這個劇種沒有國族的正當性。

所以復甦在地民眾傳統就變成了當時一件重要的事情,要從傳統尋找根源,但去尋找傳統時,傳統有它的正面也可能有負面,就是薩伊德講到的問題:你是不是把這些東西變成一個容易輸出的異國情調?我們怎樣去處理這個問題呢?其中一個方法就是怎樣用議題來呈現你的美學;你並不只是傳達一種美感,傳統的表演藝術是有企圖心的,我們在95年我們做過「亞洲的吶喊2」、98年「亞洲的吶喊3」,正是處理全球化底下的新移民問題;新移民怎樣感知全球化帶來的資本擴張。

在1995、98年的戲裡,一開始孟加拉演員都會說:風暴來了、風暴來了。這個風暴就是資本主義發展的風暴。就是說發展這件事對於第三世界國家,是不是稱之為奇蹟、正面的價值,需要重新思考——並不是反對,應該說反省比較準確。也就是說在資本構造下,必定有人或價值是被犧牲的。這也是我們當時所思考的,譬如移民工在全球化的過程,特別是九〇年代劇烈全球化的移轉底下,是被拋來拋去的。我們就是用這個命題來支撐我們的美學價值。

亞洲民眾戲劇某部分也是發展一種「去帝國」的戲劇美學。用你們的話來說,就是「墾殖世」,也就是拓墾的意思。這就是當時的核心思想,但它如何落實在韓國、菲律賓、泰國,在南亞國家像印度、孟加拉、巴基斯坦、尼泊爾?它們都有它們的在地性。臺灣也一樣,這個「在地性」怎樣和「去帝國」連結,在傳統的價值之餘,怎樣看到傳統裡的社會面及其民眾性?舉韓國的農民廣場劇(Madang Geuk Theater)為例。在韓國傳統戲劇裡,它是農民使用的面具戲劇形式,轉移到當代的議題裡,譬如南北韓協議、南韓勞工剝削,面對軍備競賽的問題,這些他們稱為「民眾」的劇場文化,如何在戲劇運動裡面重新發掘,成為反抗的美學形式。

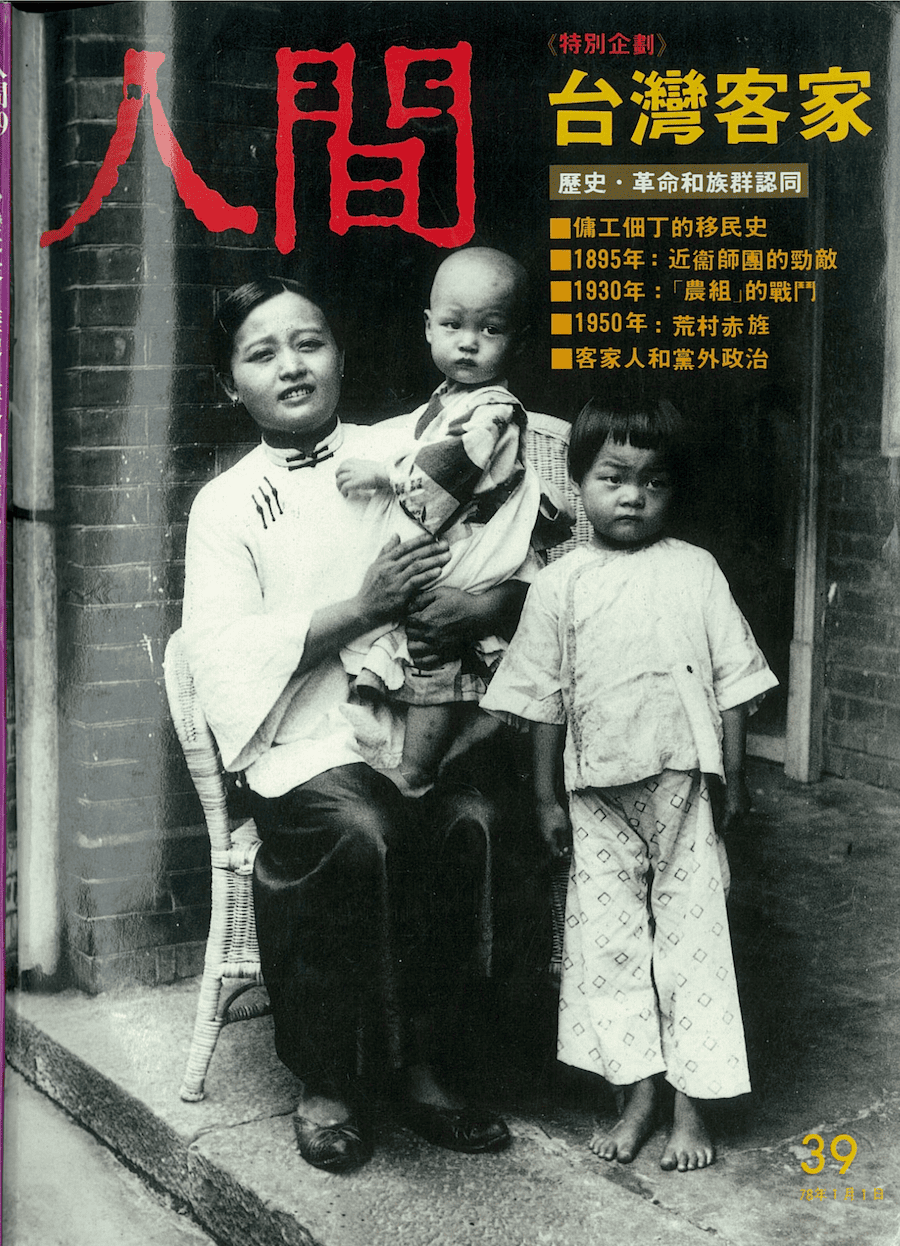

在全球化現代性的多元文化主義底下,福佬人、客家人、原住民、外省人構成了四大族群為主的臺灣身份認同政治。但這樣的族群觀是否忽略更多複雜的背景,正如《人間》雜誌「臺灣客家專輯」提到:「早期移民史閩客械鬥,既有『分類』的事實,更有因爭取水源與土地權益以利農耕,所導致的階級位差的殘酷本質。」我們要如何思考客家、墾殖和土地開發的關係?

鍾喬:就我的理解,「墾殖世」倒過來就是「殖墾」,就像以色列在巴勒斯坦(加薩走廊),仍然是透過屯墾區(settlement)佔有、侵略,事實上還是佔領與殖民。歷史上,錫安建國有一種理所當然,因為被納粹迫害後的建國,卻藉此將自身被壓迫經驗,轉作對巴勒斯坦弱者的「殖民政治正確」性壓迫。隨著全球的新冷戰,以色列以西方作為背後支持的觀點,從西方文明的角度,為什麼以色列覺得理所當然呢?在拉美文學裡提到,像哥倫布到拉丁美洲一手拿著劍一手拿著聖經,覺得我在用文明教化你,我殺你是想要為你好,因為我要結束你的野蠻。如同十字軍和伊斯蘭的矛盾,根植於過去數千年來的問題,當代仍具體反映在以色列和巴勒斯坦的關係上。但這個關係裡又有科技上的落差,在新帝國主義的支持下,以色列以軍備精良著稱,美國對以色列的支持就變成世界性的象徵,事實上是以肯定入侵作為「殖墾」藉口的新殖民。

如果把這裡的主體換成「客家」,或者像你說的,主流或國族符號進來以後,會怎麼樣去說尊重族群以及主體性?目前在臺灣,主體性都可以是操作的對象。客家是,原住民一定也是。譬如我們在客家運動30週年做了《范天寒和他的弟兄們》,往前推到《人間》雜誌,1987年解嚴,1988年客家族群的還我客語運動;本來是爭取戒嚴時期沒有自主語言,方言要被取締。客家人爭取可以在課堂上、廣播電台自由地說方言,就有這個運動。《人間》編了客家專題,說客家人要搞自己的運動,除了面對當時戒嚴體制的威權,還有潛在的「福佬沙文主義」,那時候稱為「黨外」或後來的民進黨,70%所謂反對國民黨的都是福佬人,可能有人就會說大家都要講台語,身為臺灣人要不要吃臺灣米,要不要說臺灣話?誇張一點的說法是:不講「台語」就不是臺灣人,這時客家人運動專題有兩個重點,第一個是在戒嚴體制下應該有說方言的權利。另一個重點,是以朱一貴為例,在清領時期有很多族群械鬥,客家人為了生存會寄生於福佬人反抗清朝的軍隊裡,但在內部被視為少數,就叛逃出去和朱一貴敵對。客家人找到一條途徑,如果清朝願意支持,也可以找到和主流對抗的力量。所以被清朝封為「義民」,這就是「福佬沙文主義」用來指責客家人服從統治階層的原因。這種貼標籤的背景是,先從「義民廟」開始有這樣的論述,說客家人容易投降於朝廷,但其實客家的抗爭,在不同階段有不同的反抗當權者的意味。這是我要談的:族群內部有沒有另一種「類殖墾」的性質?某部分不能忽略,所以客家人會覺得客家人運動除了反威權,也要反沙文主義。

另一個也可以用「類殖墾」的性質來談。巴奈八年前開始進行原住民的傳統領域抗爭,蔣勳曾引用了詩人朋友莫那能的話。他談到八〇年代很紅的禁歌《美麗島》時,說過:「你們漢族『篳路藍縷,以啟山林』,我們原住民就流離失所。」 客家人比起福佬人更喜歡講「篳路藍縷」。相對原住民而言,客家也是歷史上以漢人族群經濟,換去優勢並霸佔或巧取原住民土地與資源的族群,這是另一種「類殖墾」的譬喻!

我們曾看過朋友分享美濃的鍾理和紀念館裡的展示,包含當地農民運動的歷史,我們會覺得這樣的展示特別把左翼精神放在重要的位置上。這樣的理念可能通過何種方式去處理族群之間有著相對強勢或弱勢之間的溝通隔閡嗎?

鍾喬:在鍾理和紀念館展示當地農民運動的歷史,表現了美濃文化工作者的進步性觀點。但歷史上來看,如何去呈現或展示這樣的歷史觀?它會遇上兩層困境。第一個困境就是,基本上戰後臺灣戒嚴社會,身受文化冷戰的影響。比如說,在戒嚴時代裡有階級的觀點,會遇上被視作左傾人士的質疑,但,如果沒有階級的觀點,我們不會像剛才那樣分析客家和原住民、和福佬和國民黨的權力關係。這是一個左翼的分析觀點。這樣的分析在文化冷戰(戒嚴)年代裡,會被設定成小眾而不是主要論述,甚至當時有審查制度,你不被審查也會自我檢查。因為搞不好就踩到「紅線」,被控為匪諜了。

但在當代,比較普遍的是,過去的文化冷戰現在以新的包裝的方式呈現,也就是說,我們常掛在嘴邊的民主化年代的來臨,也夾雜另一種民粹式國族動員的情緒下,不只是反過去的,也反當下的左翼思潮。所以說要生產左翼論述,不是不能講農民革命,舉白色恐怖時期為案例,當年地下黨人從事革命行動,踩到戒嚴時期的紅線,當然也踩到現在的「紅線」。因此如何具有歷史意識的,以劇場表現當年地下黨人的思想信仰,對於當前以西方人權觀點出發的轉型正義,需要做出還原歷史判斷的戲劇性編導,而非僅僅依附當下以美式民主為馬首是瞻的傾斜狀態。因為當年的地下黨人,除了是戒嚴統治的獵殺對象,也是美國麥卡錫主義反共偵蒐的可疑分子,而這恰恰是差事劇團出演《范天寒和他的弟兄們》一劇的核心美學探索。

作者

【鍾喬】原籍三義客家人,也是劇作家、導演、詩人;差事劇團負責人。1980年代初期建構左翼藝術觀。1989年展開民眾戲劇的文化行動,1996年進行民眾戲劇的串聯。九二一大地震後,於地震區域石岡協助成立「石岡媽媽劇團」,成為日後臺灣社區劇場典範。2009年和「南洋姊妺會」恊助新移民成立「南洋姊妺劇團」。具備20年以上劇場實務、寫作及文化論述經驗。多年來在社區中策劃、執行並身兼工作坊訓練者,開展民眾性社區劇場工作坊。並發表相關文化観察及論述。在戲劇上,鍾喬聲明是將創作性的「民眾戲劇」和社會實踐的「民眾戲劇」區分開來;其中劇場的社會實踐就是將身體與意識還原給社區民眾。曾獲2017年台北市第21屆文化獎。

【吳其育】透過動態影像與影像裝置等媒材進行創作,主要關注於受技術所建構的人類文明世界觀,其物種、事物、環境所遺失與未能建立的連結,並從亞洲地緣的歷史與想像中推辨物物之間的依存關係。他曾參與許多國際性的展覽計劃,包括:廣州時代美術館(2021)、台北當代藝術館(2020)、2018上海雙年展、2017台北雙年展。

【鄭⽂琦】2017年發起「群島資料庫」計畫,2020年在⾼森信男策劃的《秘密南⽅:典藏作品中的冷戰視角與全球南⽅》中展出 「⽂獻 f:群島資料庫」。近年的計畫有:與吳其育合作北美館「共域之⼀:群島之海」(2024/4/20- 5/19)、臺灣當代⽂化實驗場Creators計畫創作/研發⽀持項⽬「南⽅宇宙⽣存指南:遊記、未來書寫與殖民地」(2022)。2023年起與Posak Jodian、Angga Cipta合作《南⽅語⾔集》迄今。