【編按】不久以前,一個人主觀感受一個地方是否便利,可能是便利商店的數目,但這幾年,這個主觀感受的依據似乎變成了餐廳是否有配合外送、一個人能方便在所在地刷手機「叫外送」。近期一則新聞便報導了,究竟住在廣大草原的蒙古包的人,是否也能叫到外送?答案是:可以!時間花了二、三小時,外送費則是食物價格的25倍。近期因為疫情,外送生意也因為大家幾乎待在家而有所發展。如何取得消費者的青睞,各家外送平台投入媒體廣告,不斷強調自家外送平台的折扣與消費使用的速度與便利性。顧客的外送消費體驗,幾乎成為外送平台的主導敘事,掩蓋了支撐起外送平台背後的勞動。除了先前某外送平台外送員針對勞動保障、抽成等等爭議進行抗議,一個鮮少探究的問題是,支撐外送數位平台運作的數據演算(例如,如何分配訂單、運送及時性的計算、滿意度評價、評價後的小費支付等等),究竟與外送員的勞動之間是什麼樣的關係?

本文作者孫萍為中國社會科學院新聞與傳播研究所助理研究員,在外送員這個群體進行了多年的田野調查,其研究指出在政策、技術、資本、人力等要素的互動過程中,一方面,數位平台如何通過算法對外賣員進行隱蔽的勞動管理和情感規訓,從而實現勞動價值的最大化和高效化,以幫助平台和資本攫取了更多的價值。另一方面,外賣員又如何通過自己的智慧與平台進行「鬥智鬥勇」,形成自己的一套方法以對抗相關的監管。她認為,恰恰是這個「逆算法」豐富了「人」的邏輯在與技術邏輯相對抗過程中的自主性和主動性。原文刊於2021-9-30人民食物主權(侯宇編輯),感謝授權轉載。

一、算法與數位勞動:現象與概念化

1. 算法的概念化

無論是從自然科技史還是技術人類學的視角,算法都不算新生事物。最早的算法可追溯至中國商周時期和古希臘戰爭時期,從對軍事情報傳遞的加密到時日曆法、算數測量等日常數學推理,都展現出算法的雛形和邏輯。例如,中國文字中的「術」和日本文字中的「ji-jitsu」都有算術、推理、機制、邏輯之意。

「算法」這一概念源自8世紀波斯數學家穆罕默德.花拉子米(Muḥammadibn Mūsā al-Khwārizmī),指代「能夠運行的系統性計算」,其後在12世紀傳至阿拉伯與拉丁語系國家。在19世紀,數學家開始重視算法問題並將其納入學術討論。由於算法與編碼、指令、推理等天然形成密切關係,它也成為人類解決生產實踐中的數學物理問題的重要依托。伴隨著電子計算機的發明,算法開始真正進入人類視野,它日漸依托軟件和編碼而存在,成為計算機應用與實踐不可或缺的一部分。

近些年的「算法熱」,主要歸因於大數據和人工智能的勃興。伴隨著算法與數位生產日益密切的聯繫,算法概念的內涵和外延正在超越計算機、數學、信息技術等領域而變得更加宏觀和更具跨學科屬性。算法不僅是一種技術架構(technical infrastructure),更是與周邊社會生態密切相連的嵌入式的產物和具有生產性的過程。因此,算法的定義可以從技術性與社會性兩個方面進行概括。

從技術層面出發,算法是對一個或一系列問題的解決方案的完整描述。社會學家塔爾頓.吉萊斯皮(Tarleton Gillespie)認為,算法是基於特定的計算模式,將輸入的數據轉化為可預期結果的編碼程式。首先,算法具有邏輯推理性,它就像菜譜一樣,告知人們如何按照要求一步一步開展行動;其次,算法的運行必須有數據作為支撐。正如「巧婦難為無米之炊」,沒有數據作為來源基礎的算法,如無源之水、無本之木,難以實現特定的社會價值。

從社會文化的視角來看,算法雖然沒有被過多提及,但也歷來為學者所重視。福柯、拉圖爾、霍克海默、德勒茲等哲學家、社會學家和文化研究學者,都在一定程度上探討過技術、規訓、體系、制度等對社會和人類生活的影響。尼克.西弗(Nick Seaver)提出了「算法文化」 (algorithms as culture)的概念,認為在數位經濟日益發達的今天,算法已不再僅僅是文化建構的一部分,而已然變成了文化實踐本身。雖然技術制度的視角在一定程度上拓展了算法的數學和邏輯定義,但社會文化的視角則為理解算法注入了更多的範式可能。從這一層面講,算法可以被看做是多元傳遞模式下的一種技術制度和文化實踐。在信息社會下,算法無論是對宏觀的政治社會還是對微觀的傳播話語都產生了日益重要的影響。

2. 算法與數位勞動

本文主要從社會文化的視角來關注算法邏輯。基於以往研究,目前學界對算法的研究可劃分成兩條主脈絡。

第一條是算法的社會權力機制研究,尤其是算法在特定機構的決策制定和管理中所起到的作用。楊(Yeong)在探討大數據的社會作用時,提到算法的「能動性」(agency)問題,認為以大數據作為依託的算法機制,正在形成技術性的「能動」決策力和引導力,並對社會權力關係的形成產生重要影響。里德(Reider)以貝葉斯分類技術為例,探究了算法如何通過分組、排序、識別、預測等程式,對既有社會結構產生影響。與此同時,算法與社會機制的互嵌,也決定了其必然受到社會機制的反向影響。例如,在對搜索引擎的一項研究中,馬傑(Majer)從技術建構的視角出發,發現不同圈層的利益衝突和妥協對於搜索引擎及其算法意識形態的形成具有重要影響。

第二條研究脈絡是從日常生活實踐出發,探究算法對社會生活產生的意義。在這一領域中, 部分學者從政治經濟學的批判角度,理解算法與組織、機構、商業、政府行為的關係;也有部分學者從日常生活出發,探討即算法如何被個人實踐形塑、想像和建構。例如,威爾森(Wilson)在討論算法與日常生活的關係時表示,借用互聯網技術作為為依託的算法,正通過其日益強大的「代理角色」(role of delegation)來表徵我們個體生活的實踐。布赫(Bucher)通過對Facebook社交平台的研究發現,使用者與社交軟件互動時所形成的「算法式想像」,對於Facebook社交平台改進或建構算法會產生重要影響。

隨著數位產業和平台經濟的迅速崛起,「數位勞工」人群日漸凸顯。數位媒介、互聯網技術等日益滲透到社會勞動過程的方方面面,並對其產生不同層面的影響。那麼,算法技術如何滲透並影響到現代社會的數位勞動過程?人與算法之間形成了什麼樣的互動機制和權力關係?應該如何認識並評價這種互動機制?基於此,本文以外賣平台經濟下的送餐員為例,嘗試從日常勞動者的勞動實踐能動視角出發,探究算法在何種層面上與勞動過程互嵌互動,並經歷建構、協商、反抗和再建構的動態過程。

二、平台經濟:「人的邏輯」與「算法邏輯」

中國外賣經濟的急劇增長,成為近幾年共享經濟的重要組成部分。與此同時,城鎮化進程的加快和中國經濟的產業升級,造就了城鎮大量的靈活勞動力,為共享經濟的發展提供了人力保障。外賣行業自2010年左右起步,在2015~2017年迎來發展高峰,外賣平台數量不斷增多,市場競爭趨於白熱化,勞動力人口也不斷增加。截止2018年12月,中國外賣送餐就業人口已達300多萬,市場覆蓋擴至全國1300多個城市,生產總值達到4000萬美元。截止2018年,中國外賣行業歷經多輪洗牌和重組,市場經營趨於穩定。2017年8月,市場保有量第三位的百度外賣被餓了麼收購,至此外賣行業由「三分天下」變成了「二雄爭霸」,形成了以美團和餓了麼為主的兩大主營外賣平台。

自2015年以來,外賣行業進入迅猛發展階段,各個外賣平台為了佔領市場,開始大規模招募外賣員工,並以紅包、獎勵、補貼等形式展開市場爭奪。高額的獎勵使得外賣行業就業激增,並出現了外賣小哥「月收入過萬」的情形。但正如學者聞效儀所言,平台經濟的本質仍舊為勞動密集性經濟。外賣員高收入的背後是超長時間、超大密度的勞動狀況。而且,隨著外賣市場的飽和與平台壟斷結構的逐漸形成,外賣員的收入也逐漸呈下滑趨勢。平台用工的靈活性和零散性,使得外賣送餐員呈現出多元化的就業特徵和就業結構。

田野調查發現,外賣員的就業形態多樣,按照勞動關係和勞動實踐的不同,主要可以分為直營、外包、眾包、自營四種模式。直營指直接受僱於外賣平台的全職勞動者,外包指是受僱於勞務派遣公司的全職勞動者,眾包指通過平台搶單、自主進行零散送單的兼職外賣員,自營指餐廳自主僱傭送餐的全職或兼職外賣員。

與傳統服務行業不同的是,信息傳播技術在平台勞動過程中的大規模使用,打破了既有的標準化與個性化、低端與高端服務的二分邏輯。手機與平台的算法應用系統,成為勞動過程中的常態中介,從而改變了傳統服務行業的組織規範和管理措施。在勞動過程中,算法在外賣員的訂單分配、時間計算、路線預估和送單監測等方面,發揮了重要的監管作用。而這種送餐平台下的算法設計和算法邏輯,成為我們窺探數位經濟下勞動政治的重要窗口。基於現有的田野調查,我們發現,算法邏輯下外賣勞動呈現出明顯的時間性、情感性和遊戲化的特徵。

1. 時間的同步性與嵌入性

人們對社會節奏和時間認知的加快,成為現代性的重要特徵。在平台經濟的運作中,滿足顧客的及時需求成為平台運轉的首要任務。為了吸引客源,各外賣平台紛紛將時間元素納入廣告語,以凸顯送餐服務的快速、高效。如廣告語「XX外賣,叫啥都快」「高效、品質、安全」等。與傳統的製造業或者服務業相比,互聯網平台經濟下的勞動,因為算法技術的介入而展現出全然不同的時間性特徵。在這裡,時間的及時性成為平台塑造高質量服務的重要依據。從接到訂單、去餐館取餐、開始送餐到完成訂單,送餐員的每一步操作都要求在規定時間內完成,而後台算法在接到外賣員的步驟「簽到」後,會同步傳送給顧客,顧客即可通過送餐APP實時跟進自己的外賣訂單。

在A平台工作的直營外賣員小季表示,僅在2017年上半年,他所在的站點送餐時間要求由原來的45分鐘縮減至29分鐘。「太忙了。你一看手機,發現就還剩下幾分鐘就超時了,肯定著急,就得趕緊跑」,他說,「與時間賽跑」幾乎成了外賣員的工作日常。送餐時間的不斷縮短與算法對送餐員的「規訓」密不可分。隨著外賣員訂單數的不斷增加,後台有關送餐信息的數據記錄也不斷增多,後台算法通過不斷地自我訓練,日益實現更高效的訂單派送和時間管理。例如,每個外賣站點都會根據送餐員的日常表現來統計其個人的接單率、準點率、遲到率等,以此來確定對送餐員的獎懲計劃。這樣一來,數位平台通過算法中介了勞動和消費的關係,通過建構高效、及時等時間話語來贏得資本市場,但同時也對外賣送餐員實行了算法管理下的時間規訓和時間操控。

雖然人工智能算法天然帶有「技術正確」的邏輯話語,但在實際送餐過程中,一些外賣員並不買賬,甚至很多外賣員對後台算法的時間預測非常不滿。李峰是B平台的一名外包送餐員,他表示:「平台給我們的時間是按照直線距離算的,就是點對點。實際送餐路線不是這樣的!我們送餐的時候得拐彎、等紅燈,有時候還得繞大圈。昨天送了一單,系統顯示5千米以內,我跑了7千米!系統當我們是直升飛機呢!」

由於送餐平台帶有明顯的「餐點效應」,對於送餐員而言,每天的早中晚飯時間成為訂單接收的高峰時段,而在其他時間,大部分送餐員不得不選擇「等單」。他們一般會將自己的接單軟件打開至「接單模式」,然後找一個定點餐廳或街邊角落,開始一邊等訂單,一邊打遊戲、看直播、抽煙或聊天。訂單的不可預測性,往往意味著送餐員超長的「待機模式」,這種勞作狀態與布迪厄所分析的時間差序格局如出一轍,「讓人等待是社會權力的集中體現」。

服務行業中勞動政治的權利關係越來越體現在時間分配層面,一方通過讓另一方等待而凸顯出「服務者」和「被服務者」的層級和劃界工作。通過算法的勞動支配,可見的僱傭關係和社會關係正在消失,取而代之的是毫無預測和斷續零散的勞動過程和時間分配。但這種零散的勞動並不意味著個人時間掌控力的增強。以外賣員為例,為了獲得更多的訂單以增加收入,大部分外賣員每日的實際在線時間超過10個小時。工作時間的不確定性,反而培養了送餐員的「平台粘性」(platform adhesion),他們的身體和勞作都被嵌入到極不穩定的數位互聯和算法分配中,這也進一步加劇了他們自身的不穩定性(precarity)。

2. 情感勞動下的算法「規訓」

算法對平台勞動「規訓」的細緻入微之處,還表現在對情感勞動的要求上。霍奇查爾德(Hochschild)認為,情感勞動指勞動者通過對自身情緒進行管理,從而創建正面積極的面部、肢體表徵。平台資本的興起,打破了傳統的依靠社會關係和熟人網絡所形成的供需關係鏈條,轉而關注服務的正規化和標準化差異。即便在外賣送餐行業,陌生人網絡的建立卻依然要求送餐員呈現情感勞動「表演」。送餐平台依靠算法精細化的管理,將傳統情境下的情感勞動付出合理化和規範化,進一步實現了對於送餐員的紀律規訓。

C平台送餐員王師傅說:「我們有很多要求的。打電話要首先說『您好,感謝訂購XX外賣,我是您的騎手』,送餐時要說『這是您的外賣,抱歉讓您久等了』,結束了還要說『感謝您的惠顧』。」送餐員的情感勞動規訓主要通過「五星好評率」「及時率」「晚點率」等算法規則實現。例如,C平台對外賣員的顧客好評率進行分數累計,並將每月的積分直接掛鉤送餐員的工資和獎金。送一單所得的基本分為10分,顧客的一個五星好評可以額外加20分。每個平台的站點系統,會在每個月根據外賣員的五星好評率評出「五星上將」,並獎勵200元作為獎金。同時,「差評」機制的規定也十分嚴苛。一個差評扣50積分,並根據顧客的投訴反饋扣50至500元不等的罰款。雖然「五星好評」對送餐員吸引力很大,但實際情況是,外賣員「不太好意思向顧客要好評」,覺得「沒辦法開口」。外賣行業的崛起得益於靈活勞動力的轉入,而這些以男性為主的靈活勞力,在以前多從事建築、裝修、搬家、工廠做工等體力勞動為主的職業,乍一轉入外賣行業,對於情感勞動細緻入微的表現方面,感覺一下子無所適從。

在強調標準化和統一化之外,平台算法對精細化、個性化等服務的管理也不斷增強。雖然情感勞動在外賣送餐業中並不是經營重點和優勢所在,但很明顯的是,情感勞動在這裡變成了一種「增值勞動」,即通過禮貌、友好、有耐心的服務態度來突出消費者的「至高無上」,即漢澤(Hanser)所說的「區別性勞動」(distinction work)。這種區別性勞動一般通過情感交流和支配機制來凸顯社會地位的不同。在平台經濟中,區別性勞動通過算法機制的中介,呈現出一種圓形「敞式監獄」的形態,即外賣員隨時面臨被監管、被投訴的可能,卻又對周邊的環境和情況充滿了不確定性。

「顧客至上」的邏輯同時表現為平台算法維持,並時刻關注消費者的情感變化。這一過程主要體現在充分保證消費者的「訂單追蹤」權力。例如,訂單一旦在系統平台上生成,用戶便自動享有了「催單」「取消訂單」「聯繫外賣員」「聯繫店家」「投訴」等權利。在送餐過程中,外賣員必須時刻保證與顧客的及時聯絡和協商。而通過後台的APP,顧客可以時刻「跟蹤」送餐員的位置移動變化。在高峰時段,當外賣員同時派送多個訂單時,由於時間限制和路線規劃的不同,經常遭到客戶的投訴。

來自平台A的外賣員朱師傅說:「昨天我從一個餐館接了兩個訂單。一個是1.5千米,還剩45分鐘;另一個是3千米,還剩下20分鐘。為了不耽誤,我先送了那個3千米的(訂單)。誰知道那個1.5千米的顧客從後台系統看了我的GPS,發現我經過了他家卻沒給他送餐,很生氣,就取消了訂單還把我投訴了……我還得道歉。」與外賣員的自我選擇相比,這種「顧客情感至上」的傾向,充分地體現在平台算法的設計中。

3. 差異化和遊戲化的管理

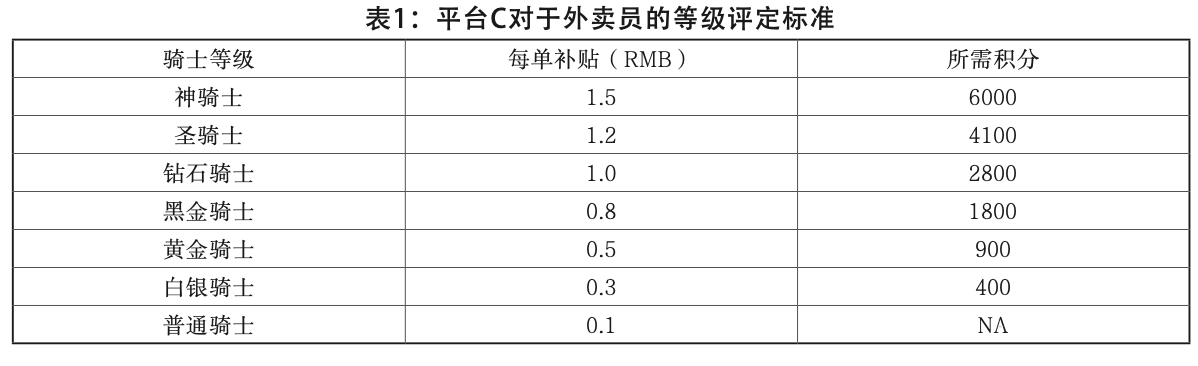

平台算法的滲透性在勞動管理上不斷深化,這不但體現在它接替了原有人力資源的大量管理工作,同時也體現在面對龐雜多樣的流動性人口時,所呈現的分類化管理機制。總體來說,平台算法對送餐員實行「差序格局式」的管理方法。在平台B的算法中,外賣員被劃分成從「普通騎士」到「神騎士」7個不同的「騎士等級」(參見表1)。而每個騎士等級的評定規則十分複雜,主要依據送餐員該月所完成訂單數、總里程、工作時間、好評率、準時率、晚點率等。

與傳統的勞動評價體係不同的是,平台算法通過這種「差序格局」的管理方式對外賣員實行「遊戲化」的激勵和鼓動。通過算法的計算和統計,送餐的工作過程被模擬化為一個遊戲世界, 就像打怪升級一般。外賣員可以通過不斷積累分數升級到算法評定的更高層次,從而享受更高的訂單獎勵。如表1所示,除了固定的送餐費用(一般5~10元不等)以外,一名「普通騎士」每送一單得到的額外獎金是0.1元,而當升級為「鑽石騎士」時,每一單的額外補貼就變成1元。

小張是C平台的外賣員,19歲,剛幹外賣3個月左右。他給筆者看他的後台信息,說:「上個月我升成了黑金(騎士),真沒想到。但是這個月想保住就難了。你看,我到現在還差832分。」由於平台算法的積分統計實行「每月清零制」,想要持續升級,必須每月額外送出50~200單,這對大部分外賣員十分困難。這樣的評價體製成為外賣員勞動之餘的談資,他們在日常休息時間會相互交談騎士等級的升級問題,或者相互比較,一起預測當下這個月的工資數目。

吉萊斯皮將這種受到差序格局式管理的勞動人口稱為「算數型工人」(calculated workers)。算法的介入,使得原有的組織機構管制變得更加細緻入微,勞動者的勞動過程被劃分為更加細密和可供計算的操作形態。遊戲化和差異化的管理機制,也從一個側面塑造了「工人企業家」的意識形態,使騎士等級的晉升,成為送餐員衡量自我價值和工作意義的重要層面。平台算法巧妙地將個體工人自我價值的實現與資本對勞動的管理結合在一起,並在不知不覺間塑造了算法的合理化基礎。

田野中發現,大部分外賣員一般在半年左右,即可升級並穩定在「黃金」或者「黑金騎士」,而進一步的升級非常困難,需要付出巨大的努力和更長的工作時間。他們給出的解釋經常是,「單不多」或者「工作時間短」「不夠拼命」。烏帕雅和瓦薩為(Upadhyaand Vasavi)認為,技術資本後現代化的一種重要表現,即是企業家精神的普遍化和個人主義的盛行。外賣員將「騎士」等級的升級與自我價值的實現當作理所當然,這在無形之中為算法剝削進行了普遍的、內化的、合理的解釋。

三、「逆算法」的勞動實踐與勞動賦權

傳統的馬克思主義勞動研究認為,資方與勞方會不可避免地存在「監管—反抗」「管理—抗爭」等不可調和的矛盾。但田野調查發現,外賣平台下勞動者的抗爭意識並不明顯。如上文所言,平台經濟的一大特點是算法技術日益取代傳統的人力監管手段,因而,原有的勞資矛盾由於技術的中介開始慢慢隱退,轉而遷移到「技術—勞動」的實踐層面。對技術知識的了解、掌握和駕馭,逐漸成為平台資本和勞動者相互協商、妥協和平衡個中權力關係的關鍵因素。雖然算法一直被喻為「黑箱」和「信息繭房」,但外賣員在勞動過程中並不是完全被動的,恰好相反,他們通過自我的主體實踐,在送餐過程中逐漸摸索到一套對抗算法「規訓」的主體性策略。

例如,在2016年各大外賣平台開始「價格戰」時,外賣員會藉用平台推出的「補貼」「獎勵」 等進行獲利。在派送訂單時,外賣員發現了平台算法的「問題」,即獎金的計算僅僅依據訂單數和送單數,而不管中間的派送流程。於是,一些外賣員與店家協商合作,通過「下空單」來賺取平台獎金。「最早那會兒,我跑一單額外補貼10塊,一天下來能額外掙二三百。一個月真能上一萬。」 騎手夏先生說。也有外賣員同時註冊多家平台,通過每個平台訂餐派送的「時間差」來周旋並完成多家訂單,從而獲得多家平台的配送獎勵金。

這種「機會主義」還表現在他們的日常勞動中。例如,大部分外賣員都喜歡特殊天氣,包括雨雪、暴風、高溫、寒冷等天氣,因為「單量大」「價格高」。對於眾包送餐員來說,他們的勞動呈現出更大的自主選擇性。平台C的耿師傅認為,搶什麼種類的單子非常重要。「盡量搶那些距離近、好送的;不用等電梯的最好」。耿師傅對自己勞動時間的掌握也更加瀟灑,比起全職外賣員,他更關注「時機」:「要瞅准了時間和地方,單多的時候就多乾一會兒,不行就回家睡覺了」。

基於線上線下所形成的「站點社群」,也成為外賣送餐員對算法「改造」的重要途徑。大部分外賣員都會加入到周邊商圈的非官方微信群,這些微信群成為送餐信息的「集散區」,外賣員在群裡及時分享和轉達各種信息,包括「轉單」請求、交通路況、電瓶車偷盜信息等。平台算法的邏輯是依據大數據的累計來實現送餐時間、交通情況的精準預測,但是田野中作者發現,有經驗的外賣員更願意相信自身的經驗和微信群裡的信息,從而逐漸形成自己的「工作社群」和「勞動算法」。

與工程師對代碼或程序語言的直接技術操控不同,送餐員通過日常的勞動實踐,逐漸了解並熟悉後台算法的運行規則和規律,通過這種「逆算法」的勞動實踐,送餐員採用「打擦邊球」的方法,來實現和斡旋自我勞動權益的最大化。如在實際勞動過程中,外賣員逐漸知曉等單和送餐的技巧、如何與客戶交流來避免被投訴、如何拿到五分好評、如何逃避平台系統的時間監控等。

本文將這種通過勞動實踐來知曉算法管理的過程,稱為算法學習的「逆向工程」(reverse engineering)。逆向的算法學習與計算機的編程邏輯不同,這是西弗(Seaver)所說的自下而上的社會文化實踐。這種出自勞動者的社會文化,實際在一定程度上脫離了技術的操縱,強調了勞動者的自我賦權,以及對平台資本的「反剝削」和再創造。

四、結語和討論

本文從「算法與日常勞動實踐」的視角切入,探究了數位化背景下平台資本的勞動政治。平台經濟下的管理邏輯問題,實則是「人的邏輯」和「算法邏輯」的糅合與對抗。這其中凸顯了勞動/技術、情感/理性、個人/集體等社會因素的相互影響和相互對立。數位勞動與平台經濟的發展,為算法研究開闢了新視角,它除了關注作為核心的「人」的作用之外,也為我們重新理解並定義算法提供了新的可能。技術邏輯在勞動過程中的作用日益增強,但正如卡隆和拉圖爾所提出行動者網絡理論(Actor-Network Theory)所闡釋的那樣,物質實體、行動個人和象徵觀念之間的互相作用,共同組成了社會技術網絡,從而為相互影響提供了進一步的基礎。

回到本文的研究問題:平台算法對外賣員的勞動管理,呈現出「時間內嵌」「情感勞動」和「遊戲化」等諸多方面的特徵。算法通過日益增強的精準性和標準化管理,將外賣員的勞動過程置於細緻入微的監管之下。從言語表述、肢體行為到時間、空間、數量、級別等各個層面的數位操控,使得技術理性最終得以管理「人的情感」,並以此實現勞動價值的最大化和高效化。與此同時,數位勞動者在與平台算法的「鬥智鬥勇」中,形成了自己的一套「逆算法」勞動實踐和協商技巧,從而豐富了「人」的邏輯在與技術邏輯相對抗過程中的自主性和主動性。

算法的隱蔽性,使數位經濟下勞動特徵的發掘變得更具挑戰性,但這並不意味著我們應該忽視技術發展「光環」下的勞動政治,恰巧相反,算法權力結構下的不平等,內嵌於更加多元的權力關係景觀之中,在算法之外,我們要看到更廣闊的歷史文化和社會情境。