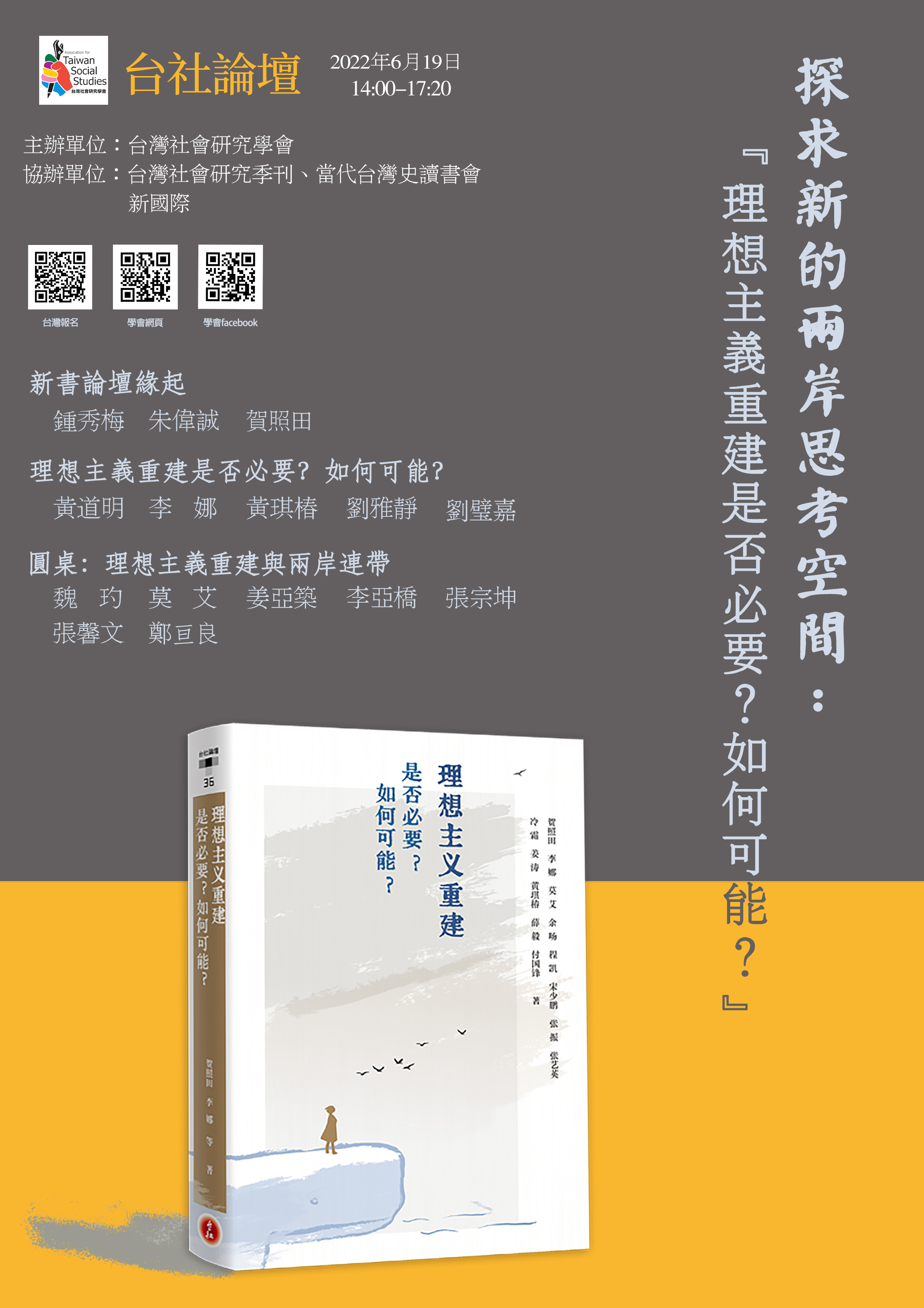

時間:2022年6月19日(日)14:00-17:20

報名網址:https://forms.gle/HzWGp7wBC81foWFQ7

Zoom會議室連結:https://us02web.zoom.us/j/82085905939?pwd=OTZraEUzM25EdU1xektyZko1UEtvUT09

會議 ID:820 8590 5939(需密碼)

主辦單位:台灣社會研究學會

協辦單位:台灣社會研究季刊、當代台灣史讀書會、新國際

*報名成功者,主辦單位會於會議前統一寄送會議室密碼*

*名額有限,報名請早,以方便主辦單位統計*

*如有問題可洽:taishe.assembly@gmail.com,台社學會王宇婕秘書*