巴西無地農民運動40年戰鬥經驗

【原文譯者按】由於幾個世紀的殖民壓迫,21世紀的巴西仍是全球土地集中度第二高的國家,42.5%的土地由不到1%的人口控制,還有450萬無地農民。大型地主採用農業綜合企業模式,使巴西成為全球最大的農藥消費國。為應對這一現狀,巴西無地農民運動提出了「民眾農業改革」的策略,主張將土地分配給農民,生產健康食品,並轉向生態農業模式,以保護自然資源。此外,該改革還旨在建立農民與城市工人的聯盟,共同促進全社會的利益。

在過去四十年裡,該運動取得了顯著成就:45萬個家庭獲得土地,成立了1900個農民協會、185個合作社和120個農業加工工場。儘管面臨強大的政治、經濟和軍事壓力,該運動憑借廣泛的群眾基礎和組織策略,在國內外形成了強大團結,成為巴西歷史上持續時間最長的農民社會運動。

如今,無地農民運動認識到,農業改革不僅是無地者的需求,更是整個巴西社會的需求。它為80%依靠自己勞動生存的人提供了新的經濟模式,致力於建設一個更公正、友愛和平等的社會。這也是所有勤勞巴西人的夢想。本文總結了該運動的經驗,希望為全球農民運動提供借鑒。

原文刊載於三大洲社會研究所(The Tricontinental),譯文由微信公眾號「食物天地人」授權新國際轉載。文章編輯團隊如下:

翻譯|壹萌

校對|大明、阿大、Ripple

責編|Ripple

後台編輯|童話

本文重點介紹巴西無地農民運動的戰術和組織形式,以及為什麼在巴西大地主的政治、經濟和軍事力量的支配下,該運動依然能成為巴西歷史上唯一一個成功生存了十多年的農民社會運動。

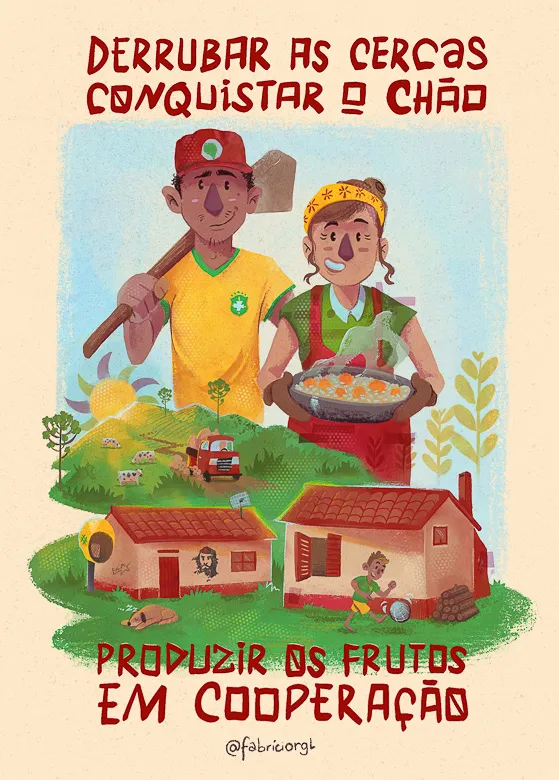

本文中的藝術作品是為「巴西無地農民運動四十週年」藝術徵集活動而創作的,該週年活動由巴西無地農民運動、三大洲社會研究所(Tricontinental:Institute for Social Research)、美洲人民玻利瓦爾聯盟運動(ALBA Movements)和國際人民大會(International Peoples’ Assembly)共同組織。

我們對超過150位藝術家在這個過程中所做出的貢獻和團結深表感激,他們的努力進一步豐富和審美化了工人階級的鬥爭,特別是農民的鬥爭,並對未來的挑戰進行了反思。

一、導言

1982年9月,30名農業工人和22名神職人員在巴西中西部地區的戈亞尼亞(Goiânia)參加了牧師土地委員會(Pastoral Land Commission,受解放神學啓發的天主教會分支)召開的一次會議,這一小波工人後來領導了第一次農民抗議活動。抗議活動發生的時候,商業軍事獨裁政權已在巴西施行鎮壓統治十八年了,該政權共統治巴西二十一年(1964-1985年)之久。

當時的社會氣氛充滿希望,獨裁政權因經濟失敗和巴西群眾抗爭的復蘇而日漸衰微。這些群眾抗爭運動主要由工人運動領導,工人運動又產生了新的領導人,並於1980年成立了工人黨(Workers’ Party),1983年成立了巴西聯合工人中央(Unified Workers’ Central of Brazil),這是巴西歷史上空前強大的工會聯合會。隨著尼加拉瓜和薩爾瓦多解放鬥爭影響的擴大,其它與美國結盟的軍事獨裁政權也在屈服,整個拉丁美洲和加勒比地區也出現了類似的社會組織,正如多年前的古巴革命一樣,鼓舞人心的抗爭浪潮席捲整個大陸。

在巴西廣袤的土地上,農民抗議活動仍然是一支相對分散的力量,他們面臨政治鎮壓,被迫捲入大規模農業現代化,比如農業機械化、殺蟲劑的濫用以及只針對大型農地的補貼,巴西這一壓迫性的農業現代化進程造成農村人口外流。但儘管如此,從1979年起,農民們開始佔領幾個州的大莊園,並得到了牧師土地委員會的廣泛支持和參與。戈亞尼亞會議(Goiânia meeting)的與會者討論了這些行動的可能結果,併發表了一份聲明,強調有必要建立一個全國性的、自治的農民運動,為農業改革(agrarian reform)而奮鬥。這次會議頗為成功。兩年後的1984年,92名農民領袖在巴拉那州的卡斯卡韋爾(Cascavel)舉行了一場會議,宣告巴西無地農民運動(MST)的成立。

到1996年,該運動的足跡已經遍布巴西,為成千上萬的家庭奪得了土地,其農業改革聚居地(agrarian reform settlements)得到了巴西、乃至國際上許多左翼組織的支持和聲援。然而,由於巴西大多數城市居民對該運動並不瞭解,因此運動一開始並未被視為該國的主要政治力量。但這種情況很快發生了改變。

同年,成千上萬的農民在亞馬遜帕拉州的首府貝倫(Belém)遊行,要求州長舉行公開聽證會。19歲的奧齊爾·阿爾維斯(Oziel Alves)走在遊行隊伍前列,他一直用鼓舞人心的口號支持著身邊的同志們。在埃爾多拉多卡拉雅斯(Eldorado do Carajás)(位於帕拉州南部),農民們被警察和槍手包圍,這些槍手都是當地的大企業所雇傭的。警察認定奧齊爾為首領,將他與隊伍隔離開,並用槍指著他,命令他跪下,重復幾分鐘前他對著麥克風說的話。奧齊爾不慌不忙地大喊了最後一句話:巴西無地農民運動,萬歲!

在這場後來被稱為「埃爾多拉多卡拉雅斯大屠殺」的事件中,19名積極分子被殺害,奧齊爾正是其中之一。

國際著名攝影師塞巴斯蒂昂-薩爾加多(Sebastião Salgado)記錄了大屠殺之後的日子。這些照片配以創作歌手奇科-布阿克(Chico Buarque de Hollanda)的音樂和葡萄牙作家若澤-薩拉馬戈(José Saramago)的散文,在一場名為「土地」(Terra)的全球展覽中進行巡回展出。

然而,無地農民運動真正轉變為一支公認的政治力量,並不只是因為這場悲劇,還因為該運動應對鎮壓的方式。次年2月,面對警察的執法不公正和農業改革的停滯,1300名工人運動的積極分子從全國三個起點開始長征,定於1997年4月17日會師首都巴西利亞(Brasília),此時距離大屠殺剛好一年。當時,土地發展部部長同意與遊行者會面,因為他堅信,這些人永遠也走不完前往巴西利亞的一千公里路。然而,巴西無地農民運動的三支縱隊在10萬名支持者的簇擁下如期進入了首都,這是一場反對時任總統卡多佐(Fernando Henrique Cardoso)及其新自由主義政策的政治行動。這次長征使得無地農民運動成為巴西政治中的一股重要力量,並一直持續至今。

八年後,盧拉(Luíz Inácio Lula da Silva)(農業改革鬥爭的老盟友和支持者)擔任總統期間,無地農民運動組織了一次全國遊行,要求政府對農業金融化保持警惕、制定新的國家農業改革計劃。2005年5月2日至17日,15000名無地農民每天在遊行的沿途搭起帳篷,形成了一個移動的小城市,裡面有衛生間和廚房等基礎設施,為所有遊行者提供食物,甚至還為隨父母遊行的孩子們提供日常的學習設施,以便於他們在一天的遊行結束後,能堅持學習。為了確保隊伍的組織性,一台便攜式無線電發射器向農民攜帶的15000台收音機發送信息。遊行結束後,巴西軍隊甚至邀請運動的領導人到戰爭學院(Escola Superior de Guerra)發表演講,以瞭解一個如此草根的社會運動是如何實現如此高水平的組織性的。

自成立四十年以來,巴西無地農民運動取得了里程碑式的成就:首先,45萬個家庭獲得了合法的土地使用權,這些土地被改造成特定的農業改革聚居地。聚居地中的居民成立了1900個農民協會和185個合作社,其中既有地方農業生產合作社,也有區域性的營銷和服務供應合作社。無地農民運動還掌握有120個農業加工工場,對聚居地中生產的部分農產品進行再加工。除了已取得合法土地所有權的聚居地(assentamentos)外,還有65000個有組織的家庭居住區(acampamentos),他們也在為爭取土地的合法權益而鬥爭。

面對巴西大地主的政治、經濟和軍事威懾,無地農民運動是巴西歷史上唯一能夠生存十多年的農民社會運動。在力量對比如此懸殊的情況下,該運動之所以能夠頑強抵抗並不斷壯大,主要原因在於它的群眾基礎和組織策略,另一個原因則是該運動在國內和國際層面形成的大團結。

巴西無地農民運動的鬥爭有許多值得進一步討論的議題(比如社會運動的教學法、政治教育、婦女組織、農業生態生產和合作社組織),但本文會側重於農民運動的具體戰術。希望本文對巴西無地農民運動經驗的梳理,能對世界各地農民運動的反思和組織工作提供借鑒,而不是給出教條主義的條條框框。

二、巴西的土地問題

從16世紀起,巴西開始被改造成出口殖民地,其基礎是大規模壟斷土地所有權、奴隸制勞動、以及出口導向的單一作物生產。通過強大的軍事力量和十字架所代表的意識形態,葡萄牙殖民企業製造了一個與巴西原住民社會的生活方式截然不同的巨大斷裂,一個與巴西原住民社會格格不入的概念開始浮現:對原本作為共同財產的大自然施行私有產權。

1850年,由於廢奴運動和奴隸起義,奴隸制終結,巴西帝國【譯者注:1822年至1889年間,在南美洲巴西建立的一個君主立憲制國家,由葡萄牙親王佩德羅一世及其子佩德羅二世統治。】制定了國家第一部土地法,以防止被解放的奴隸獲得國家最大的財富來源:土地。基於這項法律,土地實際上成為了商品。且無論巴西是葡萄牙的殖民地還是後來成為獨立國家,無論巴西處於君主制還是共和制,也無論巴西政府是議會制還是總統制,種植園(plantation)模式其實是巴西歷史上唯一不變的模式。這一模式以出口導向單一種植為特點,依賴於對勞動力的極端壓榨。

農業問題一直是巴西歷史的核心,也是許多起義、叛亂和民眾運動的動因,從原住民的反抗,到反奴隸制起義,再到建立奎羅布社區(Quilombo)和第一次農民和工人運動,不一而足。國家常常維護地主利益,鎮壓窮人。

原住民和奴隸們受到私人雇傭兵的迫害,而新成立的共和國軍隊則被用來鎮壓各種社會運動,具體包括:卡努多斯(Canudos)運動(1897 年)——一個由25000名農民組成的自治社區;Contestado運動(1916年)——一場由農民發起的武裝起義,他們試圖阻止自己的土地被一家美國鐵路公司接管;以及其他組織發起的運動,比如農民聯盟,他們在1964年商業軍事政變之前曾為農業改革而鬥爭。

由於幾個世紀的壓迫,21世紀的巴西仍是全球土地集中度第二高的國家,這個問題從上個世紀一直延續至今,42.5%的土地由不到1%的人口控制,更不必說,巴西還有450萬無地農民。

雖然無地農業工人的階級敵人是大地主和侵佔土地用於商品生產的跨國公司,但人民運動所產生的政治壓力也部分地指向國家。這在一定程度上是因為《巴西憲法》的作用。《巴西憲法》是在獨裁政權垮台後、於1988年獲批的憲法。由於是在群眾運動興起時起草,《巴西憲法》中包含了許多與農業改革有關的進步內容。例如,《憲法》第184條要求農村財產發揮社會功能,保持良好的生產力,並尊重勞動和環境權利。國家有權徵用不符合這些標準的土地,但土地轉為公有,或將土地權授予已在該土地上居住的無地家庭之前,必須對原所有者進行補償。

但即使如此,過去幾十年裡,大型地主莊園實際上轉向了一種農業綜合企業模式,導致巴西成為世界上最大的農藥消費國,2023年的消費量已達到創紀錄的13萬噸。國際金融資本控制了從種子到農工產品銷售的整個農業生產鏈,對大型非生產性莊園進行了大量投機性投資。2016年,20家外國公司控制了270萬公頃的巴西農業用地。這些土地被用於出口導向的單一種植,將種植物轉化為商品(根據全球標準進行大規模交易的初級產品),並進一步作為金融資產在股票和商品交易所上市。2021年,僅大豆、玉米、棉花、甘蔗和牛這五種商品就佔巴西農業用地的86%、產量的94%和產值的86%。

經濟實力也體現為政治權力,過去三十年來,幾乎在每一屆巴西政府中都有部長級職務的官員為農業綜合企業的利益代言。農村主義協會(Ruralista Caucus)是一個致力於維護農業綜合企業利益的多黨派民選組織,它匯集了324名國會議員(佔61%)和50名參議員(佔35%)。這使得該組織有足夠的政治權力出台特定的環境和土地管制法,並在過去二十年裡通過議會調查委員會(Parliamentary Commission of Inquiry)對巴西無地農民運動進行了四次調查。議會如此迫切地希望定巴西無地農民運動的罪,這在巴西歷史上,沒有任何一個其他草根社會組織受到過如此待遇。

第一次議會調查委員會對無地農民運動的調查發生在2003年,目的是迫使時任總統盧拉與無地農民運動保持距離,阻止將公共資金分配給農業改革,甚至將土地鬥爭定為刑事犯罪。2023年的議會調查由前總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)聯盟中的激進成員領導,其目標依然是向新任盧拉政府施壓,當時通過司法政變和監禁候選人盧拉(長達580天),結果卻適得其反,反而促成了盧拉為首的工人黨重新掌權。到了2023年調查時,由於COVID-19大流行期間無地農民運動開展的團結活動,無地農民運動的公眾形象得到了加強,從而使調查委員會失去了政治和媒體的支持,甚至無法通過其最終的報告。

考慮到農業綜合企業在巴西社會中的霸權地位,這是一項不小的成就,因為巴西社會不僅建立在電視和音樂等文化產業之上,還依賴於古老的暴力和鎮壓手段。牧師土地委員在2022年的一項調查就證明瞭這一點,2022年共有2018起農村社會衝突事件,比2016年的平均數上升了33.6%,以及47起與土地或環境問題有關的謀殺案件。

然而,儘管農業綜合企業在巴西社會、經濟和政治中根深蒂固,但它並不是唯一的農業生產模式,也不是符合大多數人訴求以及地球生態需要的農業模式。在1995年的第三次全國代表大會上,巴西無地農民運動首次提出並批准了一項農業改革方案,這一方案基於對巴西農村階級鬥爭的分析,提出了一系列改革巴西土地所有權結構和農村生活條件的建議。2015年,巴西無地農民運動對該方案在理論和結構上做出了重要修訂:當各大政黨和大學不理解巴西農業綜合企業的性質,甚至對其表示歡迎的時候,巴西無地農民運動則將這些企業定義為「農村中以商品生產為目標的跨國金融資本」。此外,無地農民運動也警告說,哪怕已對土地進行簡單的重新再分配又或者獲取土地的方式已經民主化,農業綜合企業的壟斷性存在及其與國家政權的勾結,會阻礙這些已在資本主義框架內發生的經典農業改革繼續向前推進、突破。

在這種情況下,無地農民運動重新擬定了自己的策略和土地計劃,提出了一個新的概念:民眾農業改革(popular agrarian reform)。除了要求將土地分配給農民之外,民眾農業改革也強調必須為全體人民生產健康食品,同時還提出將當前農業綜合企業模式轉變為生態農業生產模式,以保護作為共有財產的大自然。這一轉變還有助於農民與城市工人建立更廣大的聯盟,因為城市人是獲得健康和可負擔食品的最大受益者。民眾農業改革不僅要促進農民的利益,還要促進整個社會的利益,這體現在民眾農業改革對食物主權的認知上,也體現在該改革創造更多另類就業和收入的潛在能力上,以及對治理各種環境災害的承諾上。

三、巴西無地農民運動的鬥爭方式

巴西無地農民運動有三個目標:

1) 爭奪土地:參加運動的家庭可以獲得足夠的土地,通過自己的勞動有尊嚴地生存);

2) 爭取農業改革,即改革土地所有權和使用權;

3) 改造社會。

為了實現這些目標,巴西無地農民運動從一開始就將自己定義為「人民性、工會性和政治性的群眾運動」。之所以說這是一場群眾運動,是因為他們明白,只有大量有組織的民眾才能改變權力關係,更有望成功。這也是一場大眾運動,因為所有正在爭取土地耕作權的人都可以加入。運動的結構類似於工會,因為農業改革的鬥爭涉及經濟層面,也涉及到直接的實際收益。同時運動也是政治性的,因為只有通過社會的結構轉型才能實現農業改革。

巴西無地農民運動是全國性的運動,遍及巴西26個州中的24個,這使其有別於之前所有的運動。之前的運動很多都是地方性和區域性的,因而很容易被鎮壓力量所孤立。但無地農民運動分布在巴西各地,且在各個州都有分會,可以在全國範圍內展開地方性鬥爭。

無地農民運動的優勢在於其基礎規模和組織。儘管組織形式多種多樣,因地制宜,各不相同,但基本特徵是讓人們行動起來、參與到鬥爭中,並通過鬥爭培養自己的政治和社會意識。

無地農民運動參與鬥爭的第一種方式是佔領土地。在土地被佔領期間,他們會組織無地家庭在當地紮營。這些家庭通過草根行動組織起來,首先確定農民集中的地區,然後召開會議。隨後,這些家庭組織準備紮營所需的物品,比如想辦法為住所獲取防水布、如何前往紮營地點等。這些營地的角色十分類似於19-20世紀工人運動中的工廠。農民聚集於一處,有助於克服地理阻隔、促進合作和交流。

營地中的家庭會被編入基本小組,每個小組十到二十人。人數少是為了讓成員相互瞭解,避免被陌生人滲透。分成小組後,更多的人有機會參與討論,就營地的政治組織發表意見,而且每個人都有發言權,包括兒童。在營地裡,任務是集體安排的,如收集水資源和木柴、獲取食物捐贈、搭建避難所、提供安全保障和教育兒童。這些任務會被分配給一個名為setores(部門)的小組,這些部門由基層小組成員組成,每個基層小組在每個部門都至少有一名成員。這樣,每個人都能參與辯論、政治和組織,營地中的任務也都以集體為單位來完成。無論有多少人參與,基層小組和部門會議都會提前安排,有明確的討論議程,並且始終由一男一女共同負責協調。其中一名小組成員會負責在會議記錄,以便整個小組的審閱。

當涉及到影響整個營地的決策時,基層小組會討論手頭的問題,然後由協調員組織一場會議,大家各自提出本小組的意見。如果無法達成共識,他們就會帶著問題重新回到自己的小組,尋求進一步的討論結果並做出集體決定。

在這些營地和土地佔領活動中,集會是針對問題做出集體決策的重要手段,例如是否佔領一個大型莊園或是否在衝突中撤退。但只有當所有參與者都全面瞭解所討論的問題,而且討論僅限於少數幾個選項(例如是否佔領土地、抵制迫遷)時,集會才是有效的。因此,集會不是常見的參與運動的形式。

一旦合法獲得了土地,營地就成為了農業改革聚居地,但運動依然會繼續,各家各戶將始終組織在一起。不過,當營地變為聚居地時,運動面臨的首要挑戰是,在獲得土地合法權利後,如何繼續保持家庭的組織性,避免團結合作在獲取權益後就逐漸消弭。為此,無地農民運動也制定了一些戰略,以保持農業改革聚居地能繼續活躍。

聚居地的成員在獲得土地合法權利之前那些營地生活和鬥爭歲月塑造了一種身份認同,使他們仍然不忘那些還生活在營地的家庭。這種集體鬥爭經歷還培養了國際主義和社會團結等價值觀。運動中的農民將自己稱為「無地者」(Sem Terra),而且在他們獲得土地合法權利之後,這一集體認同依然存在。

當無地者贏得土地合法權並開始建立農業改革聚居地時,新的需求和鬥爭隨之而來,比如如何建立農村信貸、教育、衛生、文化,如何建立聚居地和整個社會之間的鏈接。為了滿足這些新需求,無地農民運動依然需要依賴其在鬥爭中建立起的嚴密組織結構。聚居地的所有家庭都被納入多個鄰里小組,這些小組也由一男一女共同協調,他們負責召集會議、跟蹤決策制定,並與聚居地的領導層溝通。從營地到聚居地,從州到區、再到全國,巴西無地農民運動的每一級組織都基於集體性、民主性的管理模式。

為了防止集權主義和個人主義,無地農民運動沒有設置那些有別於廣大積極分子的領導職位,比如「主席」或「主任」。從基層小組到全國領導機構,無地農民運動的領導層和決策者都是集體性的,任期兩年,可以連任。分工原則是:每個人都必須或多或少地承擔組織內的責任,這樣就不會出現過度集權的情況,也不會讓任何積極分子疲於奔命。

營地和聚居地內的日常任務會分配給各個小組,這些小組負責各種日常需求,如教育、衛生和財務問題。隨著需求越來越複雜,組織工作會更加繁重,相應地也就需要更多小組。在州和國家層面上,他們被組織成部門,負責規劃和執行專項任務,例如生產、群眾工作(協調抗爭和佔領)、教育以及培訓。例如,教育部門是由某一地區市鎮範圍內的所有教育工作者(或相關人員)組成,他們負責制定教學建議,並在該地區的學校開展日常工作。在生產部門,積極分子負責當地經濟和合作社,發展用於種植的生態農業技術。在這些部門中,無地者的身份是多樣的,不僅體現在營地或聚居地的一員,還囊括了青年、LGBTQ+等更廣泛的身份認同。

此外,聚居地或營地中還有兒童「小無地者」(Sem Terrinhas),他們也會一起開展活動和籌辦會議,這體現出工人運動中社會參與的廣泛性,無論其年齡、身份為何。2018年7 月,在巴西利亞舉行的第一屆「小無地者(Sem Terrinhas)」全國會議上,一千多名兒童參與者擁有屬於他們的臨時營地。兒童們在成人的協助下領導各項活動,學習、玩遊戲,並瞭解土地鬥爭。

重要的是,人們必須聚集在一起,創造集體討論的空間,並通過鬥爭與合作真正行動起來。這意味著,儘管無地農民運動以佔領土地為目標,但也會根據自身需要和外在條件變化採取不同鬥爭策略,比如遊行(有些是全國性的,如1997年和2005年)、佔領公共建築、封鎖道路和絕食。

正是得益於這些具體的行動和鬥爭,無地農民運動的政治意識和團結不會在奪取聚居點後就開始懈怠。而且,團結不僅僅停留在口頭或理論上,在COVID-19大流行期間,無地農民運動通過團結廚房、花園和社區,在巴西各地捐贈了超過6000噸糧食,這就是團結的力量。僅在2023年10月到12月,無地農民運動就運送了13噸食品,為遭到以色列襲擊的加沙地帶受害者提供援助。通過這些具體的行動,無地農民運動與聚居地和營地的家庭保持著持續對話,不僅討論團結本身,還會商量他們所需的生產和後勤保障。在這一過程中,各個家庭能夠對不同於自身的現實狀況,尤其是城市環境,有更充分的瞭解。

塑造無地農民運動政治意識的另一個重要方式是組織合作社,這不僅在勞動結構上是合作性的,在剩餘產品的分配方式和土地的組織方式上也是合作性的。例如,他們在聚居地內建立了農業村(agrovilas),將各個家庭和他們的土地匯集成住房集群,集體協調他們的收成,並通過集體經營的廚房和兒童保育中心將家務勞動社會化。

四、巴西無地農民運動的組織原則

作為一個全國性的群眾運動,巴西無地農民運動始終擁護州、地區和地方團體的自治權。每個有組織的家庭團體,無論是在聚居地還是在營地,都有權針對他們的現實處境做出決策。這一機制需要以自治的方式運作,並在組織上保持一致,因此團結是必不可少的。而自從1984年成立以來,巴西無地農民運動就具備了促成這種團結得以可能的特徵。

巴西無地農民運動(又或是其他任何組織)的認同和團結都是由其價值觀、組織形式和行動目標所決定的,壓制其中任何一項原則,都會扭曲組織並改變其性質。自巴西無地農民運動成立以來,有些原則在40年間從未改變,甚至有時會進一步深化和擴展,以提高群眾運動的參與度和意識水平。

這些原則之一,是巴西無地農民運動相對於政黨、教會、政府和其他機構的自治權。巴西無地農民運動相對於其他組織而言是自治的,其可以確定自己的政治議程。這意味著,雖然巴西無地農民運動與其他政黨和宗教組織共事,但這種關係是一種兄弟關係,而不是隸屬關係。因此,巴西無地農民運動可以建立自己對現實和土地鬥爭的理解,可以根據自己的認知和家庭需求來制定策略。

如上文所述,參與也是巴西無地農民運動得以深入人心和群眾化的必要原則。這一原則需要在維持其本質的同時,根據需求不斷擴展和深化。最初,男性佔據了巴西無地農民運動的大部分協調崗位。因此,婦女組織工作是巴西無地農民運動從最初就開始的鬥爭事業之一,並在這些年有所發展,主要是通過婦女集體(the Women’s Collective)。除其他活動外,該集體還組織了營地政治教育、反對跨國公司行動以及關於性別關係和資本主義的研究。得益於婦女集體的工作,巴西無地農民運動在上世紀90年代末制定了一項新標準,即每個領導職位必須由一名男性和一名女性同時擔任。這使得參與人數翻了一番,並更準確地代表了婦女在組織中的地位。這一機制同時強化了另一項原則,即集體領導。

紀律則是參與和集體領導這兩項原則能發揮作用的基礎。對巴西無地農民運動而言,紀律意味著尊重且遵守集體決定和政治立場。巴西無地農民運動很少通過投票做出決定,大多數決定都是通過協商達成。如果某一問題很難達成共識,就會回到基層小組和協調機構進行重新辯論,直到決策獲得認可。一旦共同決定了下一步行動,所有成員都需要遵守和執行。紀律,就是對集體決定的遵守。

社會運動的一個共同特點是根據自身的實踐制定戰略和戰術。沒有行動和實踐,就不可能有群眾運動。但要對現實有持續的理解,光靠實踐是不夠的。因此,無地巴西無地農民運動重視的另一個原則是學習。

巴西無地農民運動將各個家庭組織起來,呼籲在聚居地和營地建立學校,並成功地向地方當局施壓,讓其在農業改革聚居地修建了2000多所公立學校。此外,巴西無地農民運動也為青年和成人開展了掃盲計劃(無論是單獨開展還是與地方政府合作),已幫助5萬人學會了讀寫。學習的另一個方面是政治教育,這通過不同的方式進行,例如出版書籍和小冊子、創建草根學習小組和組織課程,這些方式集體體現在弗洛雷斯坦·費爾南德斯國立學校(Escola Nacional Florestan Fernandes)中。該學校是巴西無地農民運動的國立政治教育學校,也是國際人民大會(International Peoples’ Assembly)政治教育學校聯盟的成員。國際人民大會是一個由人民組織、社會運動、政黨和工會組成的全球性進程。

該學校於2005年1月23日落成,以巴西馬克思主義活動家、社會學家和政治家弗洛雷斯坦·費爾南德斯命名。他是工人黨的創始人之一,也是一名在商業-軍事獨裁統治結束後參與起草巴西憲法的聯邦代表 【譯者注:指的是1964-1985年巴西的軍人政權時期】。此後,這所學校就成為將實踐與政治理論緊密結合的國際典範,全年有來自世界各地為社會變革而鬥爭的人民組織的活動家、領導者和幹部們會來到這裡研學廣泛的議題,例如巴西和國際政治理論的經典著作。課程從一周到三個月不等,由志願教師和知識分子授課。學校還提供各種專題培訓,如農政問題、馬克思主義、女權主義和(生物)多樣性。學校的教師和學生來自許多國家,其中大部分來自拉丁美洲。

弗洛雷斯坦·費爾南德斯國立學校促進了人民運動之間的文化和政治交流,並始終從工人階級的角度提供有關全球經濟和社會全景的政治教育。這所學校是由來自巴西各地的無地農民組成的志願工程隊建造的,建築材料是通過國際團結委員會所收集的。在特拉展覽上,塞巴斯蒂安·薩爾加多(Sebastião Salgado)、奇科·布阿爾克(Chico Buarque)和何塞·薩拉馬戈(José Saramago)也將自己作品的知識產權捐獻了出來、用以籌集修建資金【譯者注:塞巴斯蒂安·薩爾加多是一位巴西社會紀實攝影師和攝影記者,奇科·布阿爾克是一位巴西作曲家兼歌手,何塞·薩拉曼戈是一位葡萄牙作家】。

除弗洛雷斯坦·費爾南德斯國立學校外,該運動還組織了很多其他類型的學校,如專門培訓合作社年輕管理者的約緒·德·卡斯特羅教育學院;以及一系列生態農業學院校,例如拉丁美洲農業生態學院、巴西南部的教育學院(Educar Institute)、巴西東北部的Egídio Brunetto農業生態學和農林業學校、亞馬遜地區的拉丁美洲農業生態學研究所等。

「農業改革國家教育計劃」致力於學習機會的民主化。該計劃是在1997年巴西利亞全國遊行後開始實施的一項公共政策。通過該計劃,巴西政府鼓勵為無地農民開設教育課程,包括本科和研究生課程。該計劃已與公立大學簽訂了100多份協議,這些大學開設了農業工程、獸醫和護理等學位課程,以及教師培訓課程等。巴西無地農民運動實際上是以這種方式在奪取日漸精英化的學術空間,迫使學界向激烈鬥爭中產生的經驗和知識敞開大門。

巴西無地農民運動的另一個關鍵原則是國際主義,這既是一種價值觀,也是一種政治策略。作為一個世界體系,資本主義將整個地球視為戰場。因此,抵抗也必須是全球性的。除了與「農民之路」(La Vía Campesina)和拉丁美洲農村組織協調組織(the Latin American Coordination of Rural Organisations)等農民運動建立關係外,巴西無地農民運動還參與了美洲人民玻利瓦爾聯盟(Bolivarian Alliance for the People of Our America)運動和國際人民大會(International Peoples’ Assembly)等更廣泛的社會行動。

然而,國際主義並不局限於國際交往和會議,而是必須通過行動來實現。行動的方式多種多樣,包括與營地和聚居地的家庭團結一致,由巴西無地農民運動成員組成國際主義團隊,在生態農業、生產、教育和政治教育領域進行相互訪問。自2006年成立以來,巴西無地農民運動的國際主義團隊已經或正在一些國家(地區)開展活動,包括委內瑞拉、海地、古巴、洪都拉斯、薩爾瓦多、玻利維亞、巴拉圭、危地馬拉、東帝汶、中國、莫桑比克、南非和贊比亞。

其中歷史最悠久的「阿波羅尼奧-德-卡瓦略大隊」(Apolônio de Carvalho Brigade)在委內瑞拉開展活動,提供政治教育並推廣生態農業技術。這個大隊的名字是為了向一位參加過西班牙內戰和法國抵抗運動的巴西共產主義活動家致敬。海地的「讓-雅克-德薩林大隊」(Jean-Jacques Dessalines Brigade)自2009年,海地地震的前一年就以類似的方式在當地開展活動。在贊比亞,「薩莫拉-馬謝爾大隊」(Samora Machel Brigade)致力於提高農民的識字率並推廣農業生態學。在巴勒斯坦,「加桑-卡納法尼大隊」(Ghassan Kanafani Brigade)每隔兩年會和當地人合作,在以色列定居者威脅的領土上收穫橄欖。

五、巴西土地鬥爭的未來

巴西無地農民運動的農業改革計劃是根據農村鬥爭的矛盾和需求制定的,其不僅針對巴西,而且為整個南半球的土地鬥爭指明瞭方向。在本節中,我們將強調這場鬥爭的一些特點及其面臨的挑戰。

- 土地鬥爭日益國際化。金融資本將土地和收入集中於全球極少數人的手中,並且全球的農業生產鏈僅由30個國家的87家公司所掌控。這些跨國公司要求食品標準化,制定全球統一價格,並干涉國家立法和權利,進而威脅到生物多樣性和地方文化。這意味著,農民的反抗必須國際化,需要利用跨國平台和聯合行動向國際多邊組織施壓。最重要的是,必須在全球範圍內與這些跨國公司作鬥爭。

- 土地鬥爭也是技術鬥爭。農業企業慣常密集使用轉基因生物(Genetically Modified Organisms)以及殺蟲劑。有這些技術,他們就能在全球範圍內生產單一作物。所謂的「綠色」或「可持續」只不過是大型農業企業的廣告而已。要對抗這種模式,就必須大規模強化並採用農業生態學,恢復土壤和生物多樣性,採用並傳播新的生產和環境保護技術,製造適合農民需要的機械、設備和工具。

不只是農業受到這些所謂大型科技的困擾。正如我們在第46號檔案《大型科技與當前階級鬥爭面臨的挑戰》中所述,金融資本特有的集中性,正在使科技公司、金融公司和農業企業更加緊密地聯繫在一起。這一趨勢通過從自然界佔用大量數據,為機器制定新的技術標準,然後將這些數據「囚禁」在全球北方控制的雲基礎設施中。

- 土地鬥爭就是糧食鬥爭。新冠疫情期間,跨國公司利用全球危機抬高糧食價格並從投機中獲利。將糧食置於金融市場的邏輯之下會產生很多問題,例如減少當地傳統作物的產量,取而代之的是市場接受度更高的商品。種植大豆等作物是為了生產燃料和動物飼料,將原本供應人類消費的農場變成了單一文化-產品的作物荒漠。此外,股票和商品交易所的農產品期貨交易也增加了糧食危機的風險。黨農業企業或許沒有直接減少糧食供給或是阻礙糧食獲取,它實則正在生產更多富含農藥殘留的劣質糧食。

- 土地鬥爭就是環境鬥爭。農業企業是造成氣候和環境災難的主要力量,主要是因為大規模砍伐森林,用以生產商品作物和大面積放牧,這些牧場也排放了大量的二氧化碳。此外,農業企業的擴張也需要消耗大量水資源,這些使用不加節制,進一步造成了傳統植物品種和種子的消失,以及迅速造成的環境影響,如土壤生物多樣性的減少等。

要將土地和環境鬥爭結合起來,就必須譴責如碳信用市場這樣的綠色資本主義的虛假解決方案。在此背景下,巴西無地農民運動於2019年發起了一項植樹倡議,目標是幾年內在巴西全國種植1億棵樹,這將產生立竿見影的效果。該倡議實施的頭四年裡,就種植了超過2500萬棵樹。

巴西無地農民運動將環境、技術和糧食的鬥爭結合在一起。巴西南部大阿雷格里港(greater Porto Alegre)的農業改革聚居地就是一個很好的例子,那裡是拉丁美洲最大的生態稻米生產地。當地有一千多個家庭以個人或地方合作社的形式進行生產,所有家庭都通過一個中央合作社組織起來,該合作社提供技術援助,並管理農業產業化和最終農產品的商業化。家庭需要參與聚居地的技術、經濟和政治管理,並負責監督生態農業生產,保證生態農業認證。生態有機大米的生產已成為生態農業具有大規模生產力的象徵,同時也是巴西無地農民運動致力於健康飲食和社會團結的標誌,比如大量穀物被捐贈給該地區或其他國家的城市社區廚房。

土地鬥爭也是一場文化爭奪戰。農業企業的霸權不僅建立在鞏固經濟和技術控制之上,還通過無數的文化機制來灌輸其新自由主義的價值觀、捍衛農業企業作為「生活方式」的地位,比如持續在電視投放廣告,對特定媒體進行贊助和投資,組織表演並資助那些鼓吹單一種植的藝術家。因此,要構建一種反霸權的農業模式,就必須超越單一種植、個人主義和物質,通過生態農業學、合作和學習來改變農村的農業生產方式和社會關係。

農業生態學有助於傳達這樣一個訊息:替代性的農業模式是可以存在的,它源於環境、健康、大眾和科學知識、以及各式各樣的大眾文化。巴西無地農民運動的文化集體就是一個範例。他們致力於在文學、戲劇和藝術領域傳播並加強自身的文化。比如,在全州範圍內組織農業改革節,這類似於一種州博覽會,讓人們在銷售農產品的同時開展文化活動,並由巴西無地農民運動成員及其支持者舉辦音樂表演。這些節日是聖保羅全國農業改革博覽會的地方版本,在2023年的第四次集市,其在為期4天的活動裡吸引了超過32萬名遊客。

最後,土地鬥爭是工人階級整體鬥爭的一部分,也仰賴於這種整體鬥爭。單靠農民自己,他們沒有力量抵抗跨國農業企業的霸權。要打敗它們以及支持它們的金融資本,需要強大的群眾運動,這將進一步為社會主義創造機會。換句話說,資本主義正在使跨國農業企業成為有史以來最強大的農業生產模式,但這也意味著,這種模式所遭遇的每一次失敗,都終將成為反資本主義力量。也正是在這個模式遭遇的失敗中,一個由農民與城市工人聯合打造的人類解放計劃正在浮現。