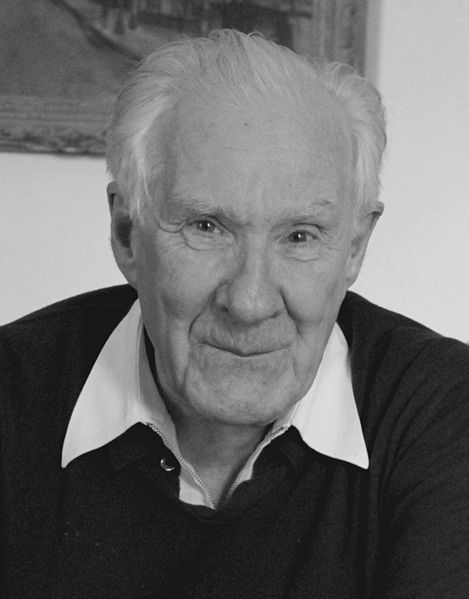

◎斯拉沃伊.齊澤克(Slavoj Zizek,盧比安納大學社會學和哲學研究所);孫訥翻譯

【譯者按】今天,人道主義被看成是重要且不可取代的主張論述,在這種情形下它的本質普遍認為是先驗的、空洞的,而且更加是去政治化的。然而卻成為許多人常掛在口邊的說辭。斯洛文尼亞哲學家斯拉沃伊·齊澤克(Slavoj Zizek)在去年12月撰文一篇,挑戰了這個概念。他認為歐洲的人道主義主張,背後潛藏著強烈自由主義色彩,裡面藏有深層次的偽善,甚至忽略社會整體的複雜脈絡。在此文章中,齊澤克更引用到2019康城金棕櫚得獎電影《寄生上流》(臺灣譯名),他的立論很簡單:就是自由主義式的人道主義並非解決問題的方法,社會真正需要的是徹底的結構性改革。原文刊於RT,題為〈齊澤克:自由主義人道主義非解決移民問題的有效方法,真正有效的是徹底經濟變革〉(“Slavoj Zizek: Liberals’ ‘humanitarian’ open arms is not a solution to migrant crisis; radical economic changes are needed”),中文翻譯標題為譯者所加。

自由主義者常呼籲人們向貧窮國家的移民「敞開心扉」,這不過是維持資本主義世界秩序的口號。解決問題的真正方法是改變這種鼓勵移民的全球經濟體系。地中海人道主義救援船「Luventa」的船長克倫普(Pia Klemp)解釋了為何她拒絕接受在巴黎象徵最高榮譽的大金章(Grand Vermeil),她叫喚著群眾喜愛的口號:「每個人都應有護照和房屋,且擁有遷移和居留的自由!」簡單來說,如果她的意思是每個人都有權搬道他/她所選擇的國家,並且該國家有責任向他/她提供居留權,那麼我們在這裡處理的是一種黑格爾於嚴格意義上的抽象視野:忽略社會整體複雜脈絡的視野。

這個問題無法在這層面上解決;真正解決問題的是改變促進移民的制度。因此,我們當下的任務是退後一步,從直接批評改為分析世界局勢中迫在眉睫的矛盾。箇中重點在於我們所立於的批判立場如何介入到其所批判的現象之中。在最近的電視辯論中,德國左翼黨(Die Linke)的領袖吉西(Gregor Gysi)遇到一位反移民者。那人堅稱不需為第三世界國家的貧窮苦況承擔任何責任,與其花錢協助他們,歐洲國家更應向自己國家的公民福利負責。吉西的回答十分好。

吉西的回應是:如果我們不向第三世界窮人負責(並採取相應的行動),他們便會到這裡來……(確切地說這正是反移民者恐懼且反對的情境)雖然這個答覆可能表現得憤世嫉俗及不道德,可是它卻比抽象的人道主義立場更為恰當。人道主義者的主張時常呼喚著我們的慷慨之情和內疚感(「我們應該向他們敞開心扉,也因為他們遭受苦難,終究因為歐洲的殖民主義和種族主義。」)這種主張常常伴隨著一種奇怪的經濟推論:即歐洲出生率下降且正在失去活力,故需要移民作為勞動力來維持經濟擴張。(奇怪的是左翼援引這典型右翼的活力論調)這種主張的潛在問題很明顯:我們迫不得已向移民敞開大門,避免急需的根本性變革,維持我們的自由資本主義秩序。吉西所陳述的背後邏輯卻截然相反:只有通過重大的社會經濟改革,才能夠保護我們的身分以及生活模式。

懸而未決的社會局面

「全球左派」(Global Leftist)有一明顯症狀:他們既拒絕任何關於「我們的生活方式」,又拒絕指涉文化差異的言論,就像亨廷頓的反動立場一般,在全球資本主義下掩蓋了所有人的基本認同(或者說是「削平」),要求我們尊重移民的特定文化身份,即不要向他們強加我們的標準。最顯而易見的反駁是,由於我們的生活「方式」是霸權地位,「我們」和「他們」的生活方式也極為不對稱。這種說法雖大致正確但迴避了問題的核心——爭取解放鬥爭中的普遍性地位。在某種意義上來說,難民確是極致的「鄰人」,「鄰人」在聖經的意義上被簡化為赤裸的存在。他們沒有房屋、沒有財產、沒有穩定的社會地位,難民就好像是社會建築上的污點,對我們來說總是太近了。

由於「他們」在「我們」的社會中缺乏穩定的地位,因此也代表著人類的普遍性——「我們」與「他們」的關係也標誌著「我們」與人類本身的關係「他們」不僅與「我們」有別——我們也與其他群體不同——在某種意義上,「他們」本身就是差異。但若以一種正確的黑格爾方式來說,普遍性和特殊性會於這裡重合:難民只在物質層面上一絲不掛,但這也使得他們更密切地與自身的文化身分掛勾。他們被認為是普遍的、無根的,但同時又陷入其特殊的身分之中。

從這事實便能清晰看見,為何遊牧式的移民並非無產階級的一員——儘管巴迪歐(Alain Badiou)等人試圖將難民視為無產階級的典範,即遊牧的無產階級。無產階級之所以成為無產階級,是因為他們被剝削:他們是資本增值之關鍵,他們的勞動產生了剩餘價值——這與遊牧式的難民形成鮮明對比,遊牧式的難民不僅被視為毫無價值,而且在實際上是毫無價值,是全球資本的「垃圾」或「廢料」。

這些左派和資本家幻想著新移民被整合到資本主義的機器之中,就像1960年代德國和法國那樣,因為「歐洲需要移民」。但這次無法如願以償,移民無法融入社會,他們仍然被視為「他者」。這一事實讓移民和難民的處境更加悲慘——他們陷入一種社會的困境,即原教旨主義下提供的錯誤出路。如同全球資本的流通一般,難民被置於人類過剩的位置,成為剩餘價值的鏡像,而且沒有一種人道主義的包容扶助能解決這種緊張局面,只有重組整個社會建築才能有效解決之。

左翼自由主義者通常會對此反駁:「那麼『讓我們努力協助移民的母國,以打消他們離開本國的念頭』的主張如何?這是否婉拒難民過來的遁詞?」答案很明顯:嚴格的對稱意義上,向難民「敞開心扉」是個(不那麼)微妙的無為之舉並沒著手改變締造問題的全球局勢。因此簡單來說,解決方案是:看看他們所做的,他們真的如此做嗎?

關於我們,不是他們

人道主義與深層生態學提倡的反人類中心主義一樣地虛偽——其偽善往往暗藏於話語深處。每當人們討論地球及其生命體所面臨的威脅,實質也是在擔憂自己命運。地球本身是無動於衷的:即使我們摧毀了地球上的生命,也只是諸多災難的其中之一,甚至不是最大的災難。當我們關心環境時,實質是擔心自己的環境,我們只想擁有屬於自己的美好和安全生活,這種立場的虛偽與白人自由主義者反對歐洲中心一般,雖他們看似無情地拒絕了自身文化身分,但要求他人擁護這種身份,仍為自己保留了普遍性的立場。深層生態學的支持者們將動植物和棲息環境等看作一種普遍的存在,並視己為一切眾生的代表——但動植物毫不知覺他人的利益,它們只為生存而奮鬥。

這讓我們學會:應盡力避免以廉價的人道主義感傷立場來看世上被壓迫的人們。基於這個原因,韓國導演奉俊昊的《寄生上流》(Parasite,2019)值得一看,電影的故事情節如下:

身無分文、對生活了無希望的失業司機金基澤,與妻子忠淑、二十多歲的女兒基婷、重考生兒子基宇同住在破舊的公寓半地下室裡,他們為微不足道的薪水工作,生活朝不保夕。機緣巧合下他們一家走上康莊大道,基宇經好友敏赫介紹成為朴家十幾歲女兒多惠的英文老師。朴家這舞台成為了階級永不停息的戰場,成功的人將獲得一切。怎樣才能擺脫寄生蟲?

這部電影避免了弗蘭克·卡普拉(Frank Capra)式的道德理想化:他們是寄生蟲,是侵入者,是操控者,被剝削的人。而且電影在內容和形式對此提出質疑:在內容的層面上,上流階級朴社長毫無疑問地在道德上更優秀,他們體貼入微,富有同情心,更樂於助人,而弱者則像剝削寄生蟲一般;但在形式上朴家是有特權的人,他們負擔起協助的角色,可對人關懷備至,而失敗者就是真正的失敗者,他們受處境推動而變得不那麼客氣。因此,解決的方案並非參與這場人道主義遊戲,而是要改變它所描述的那個局面。或許正如王爾德(Oscar Wilde)在《社會主義下人的靈魂》(The Soul of Man Under Socialism)的前言所述:

「(人們)發現自己被駭人聽聞的貧窮、醜陋和飢餓環繞著。他們被這些苦難深深地打動了,這是不可避免的。人類的感性情緒比他們的思維能力具有更快的反應速度;而且,就像前些日子我在一篇討論批評之功用的文章中所指出的那樣,同情苦難比同情思想要容易得多。於是,懷著可敬的、盡管是受到了誤導的意圖,他們非常認真而且非常多情地著手去治療他們所目睹的罪惡。但是他們的治療方法並沒有治愈疾病,只不過延長了它。」

「其實,他們的治療方法就是疾病的一部分。譬如,他們試圖養活窮人,作為解決貧窮的辦法,或根據一個非常新潮的流派的觀點,為窮人提供娛樂,讓他們借娛樂去打發時間,從而解決貧窮問題。但這不是一個解決辦法,它反而為問題增加了難度。正確的目標是,嘗試著重建一個社會,在這個社會裡貧窮現象是不可能存在的。而利他主義的美德其實是有礙於這個目標的實現的。」

對於一種常見的反女權主義控訴,情況也完全相同:「我以一種友善、非屈尊俯就的態度對待婦女,可是她們卻對我如此激進……」這是理所當然,因為對她們而言,這通常是唯一可以抵制男人地位優越的方法——通常只有在上位者,才有條件行善,同情他人。

發佈日期:2020/02/22