今年7月,趙剛教授出版了《主體狀態——雜文散論於歷史、文學與社會理論之間》一書,書中彙集了他多年來的學術與思想歷程。在書中,作者認為:真正的普世性應在多方文明對話中誕生,而非西方霸權的產物。書中探討了中國崛起背景下的知識責任,以及如何重新認識中國和第三世界,為學術與政治上的反思提供了深刻的見解。

Read more

思想的、戰鬥的、另類的,推動社會理論與實踐的辯證發展,解釋世界,改變世界。

今年7月,趙剛教授出版了《主體狀態——雜文散論於歷史、文學與社會理論之間》一書,書中彙集了他多年來的學術與思想歷程。在書中,作者認為:真正的普世性應在多方文明對話中誕生,而非西方霸權的產物。書中探討了中國崛起背景下的知識責任,以及如何重新認識中國和第三世界,為學術與政治上的反思提供了深刻的見解。

Read more

「如果問今天的中國人:你怎麼判斷社會的好壞?大概十個里面有九個,都首先是看「經濟」吧?只要GDP和工資單上的數字一直往上,我們就會覺得:嗯,這世道挺好!即便有些人關心「政治」和「社會」,因此對現實多有不滿,但看看自己的產權房、旅行機票和特斯拉轎車,多半就也半閉眼睛和嘴巴,不再慷慨激昂了吧。

魯迅卻不是這樣。他也看重經濟,看重物質,但他判斷社會的第一指標,始終都是「人」,是這社會中的普遍的「人心」。年輕時候他就斷言:一國能不能「立」,全看這國的人能不能「立」,終其一生,他都堅持這個標準。

這不奇怪,在一般的意義上,人不是別的,就是他所處的環境的產物,是他置身其中的各種社會條件——政治的、經濟的、文化的、生態的,等等——綜合作用的結果。反過來也一樣,我們的社會或時代會怎麼樣,通常取決於我們自己大致長成了什麼樣。」

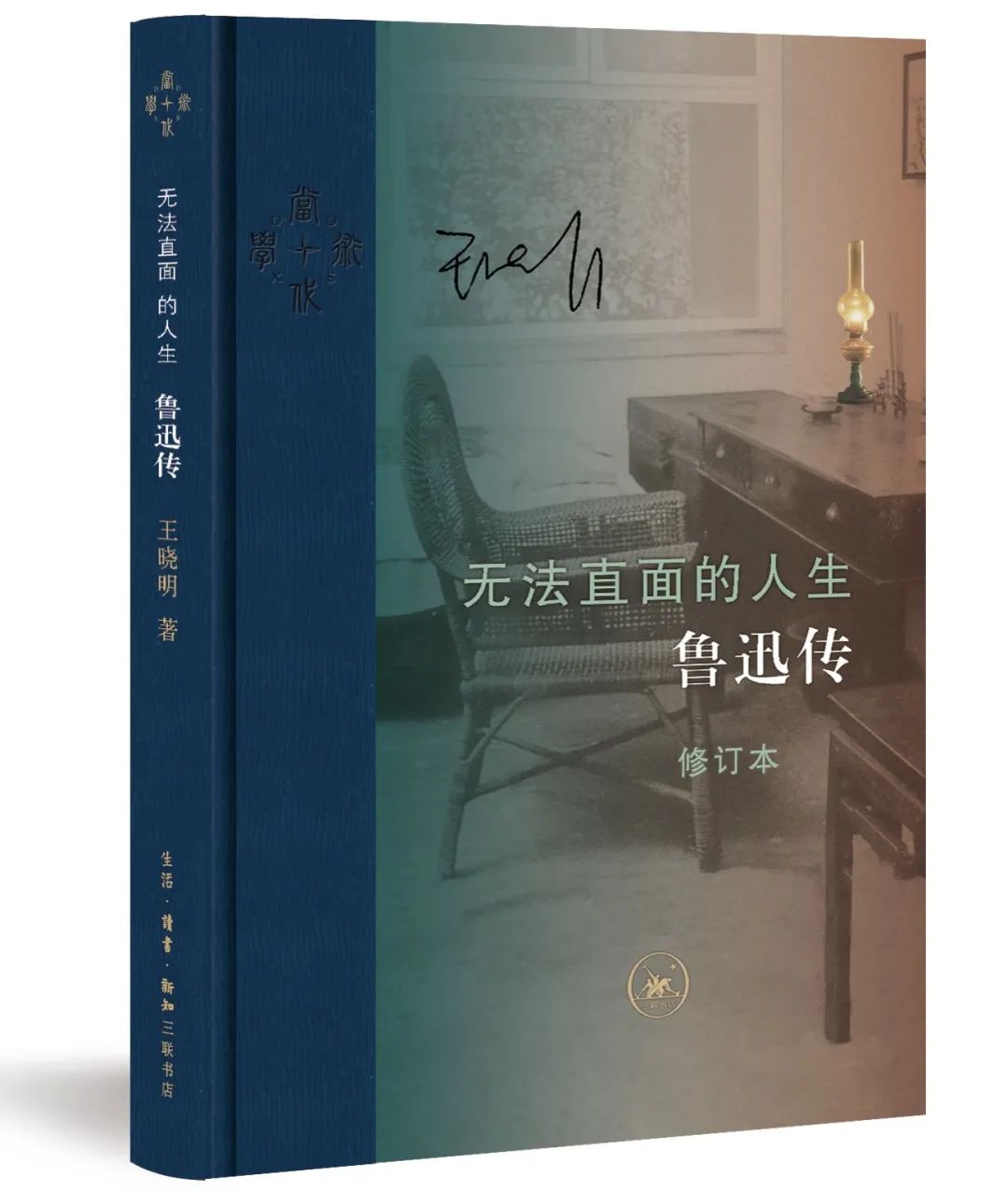

(本文為《無法直面的人生:魯迅傳》修訂版序,作者王曉明教授,1955年生於上海,現為上海大學文化研究系、中文系教授,兼該校中國當代文化研究中心主任。主要從事當代文化分析和中國現代文學與思想研究。本文轉載自保馬)

Read more關於知識階級 ◎魯迅 【編按】今日是2019年的第一天,2019年也是五四運動一百年,一百年前的知識份子與青年們掀起新文化運動,深刻地影響了中國,而魯迅先生是當中的代表性人物之一。魯迅先生曾於1927年於上海勞動大學演講他對於「知識階級」的思考,批評特權的知識階級,並提出「真的知識階級」應站在平民的一邊,作永遠的批判者,以及將思想運動轉為實際的社會運動。回顧2018年一整年,或許魯迅先生的提醒仍是新一年的參考。該文最初發表於1927年11月上海勞動大學《勞大周刊》第5期,是魯迅在該校講演的記錄稿。由黃河清記錄,發表前經過魯迅校閱。

Read more回到魯迅的反省:〈孔乙己〉及〈藥〉的讀後感 ◎郭航江 【編按】有感於社會階級矛盾嚴重、人與人的疏離拉大,作者透過重回魯迅人生經驗與作品作為反省的基礎,讓魯迅經驗與現代的社會裡重新接合,剖析魯迅對於現代社會的重要意義。作者為南部工人文學讀書小組成員,感謝作者供稿。

Read more