【編按】本文譯者為趙丁琪,原文刊於雅各賓雜誌(Jacobin),中譯文發表於「讀書札記與學術譯介」及「保馬」公眾號。新國際獲「保馬」授權轉載。

在當前的學術與政治討論中,馬克思主義的生態維度正受到前所未有的關注。齋藤幸平就是其中一位,他所提出的「去增長共產主義」理論引發了眾多批判。早前保馬已推送Brian M. Napoletano對齋藤幸平觀點的批評(見推薦閱讀),Napoletano梳理並批判了齋藤幸平的「去增長共產主義」理論,指出其理論是馬克思文本與思想的剪裁和歪曲。

為了更進一步討論齋藤幸平觀點的謬誤及其本質,保馬推送馬特·休伯(Matt Huber)的文章〈馬克思要放棄資本主義的生產力,「從零開始」建設共產主義嗎?——齋藤幸平對馬克思思想的誤解與歪曲(二)〉。在本文中,Matt Huber不僅批評了齋藤幸平對馬克思文本與思想的歪曲,而且指出了其所提出的解決方案的根本性謬誤。Matt Huber指出齋藤的理論忽視了經典馬克思主義對於生產力解放的重視,錯誤地將資本主義和生態危機畫等號。

此外,Matt Huber強調工人階級在實現社會主義和解決生態危機中的中心作用,反駁了齋藤將工人階級視為生態問題的一部分的觀點。Matt Huber認為馬克思主義的核心在於通過社會革命解放生產力,而非簡單地放棄增長或技術進步。而「去增長理念」存在根本性謬誤,它忽視了技術進步和生產力發展在解決環境問題中的潛力。可以說,齋藤幸平所提出的方案,實際上是一種充滿著中產階級城市田園想象的烏托邦,這種對馬克思主義的這種重構嘗試,不僅在理論上站不住腳,而且在實踐中也可能對社會主義運動和環保運動帶來負面後果。

從嚴重的通脹到住房危機,從教育和醫療費用的飆升到佔人口總數60%的「月光族」,幾乎每天的頭條新聞似乎都在揭示數百萬普通人日常生活難以承受的新的嚴峻形勢。四十多年來,在整個發達資本主義世界,勞動人民飽受公共服務削減、去工業化、工作越來越不穩定以及許多行業工資停滯或下降之苦。

然而,越來越多的環保主義者認為,由於生態危機(從氣候變化到生物多樣性的喪失),即使是這些工人也消耗過多。他們需要勒緊褲腰帶,讓全球北方的經濟 「脫胎換骨」,以保持在地球極限之內。「去增長」支持者強調,為了補償這些西方工人,將有大量新的社會計劃和更短的工作週。

然而,總體而言,由於富裕國家的工人是「帝國生活模式」的參與者——與資本家階級合伙剝削全球南部的工人和資源(正如日本「去脫增長共產主義」理論家齋藤幸平所說),所以他們將必須放棄「奢侈的生活方式」。齋藤說,他們不是生活在被剝削和不穩定的狀態下,而是「被我們的生活方式的隱形成本所溺愛」。

希望美國(或法國、澳大利亞或日本)工人組織起來,通過舉行罷工等形式贏得更高的工資,同時又告訴工人階級他們的生活方式不僅是奢侈,而且簡直是帝國主義式的,這乍一看似乎是矛盾的。從表面上看,這種對「去增長」意識形態的熱情似乎既不符合社會主義目標,也不符合工會主義,更不符合經典馬克思主義對資本主義的批判。

然而,齋藤的觀點在非馬克思主義的綠色左派,甚至是自詡為生態馬克思主義的人中也大受歡迎,他不僅主張將「去增長」與馬克思主義相結合,而且認為馬克思是最早提出「去增長」的理論家。

那麼,傳統社會主義對馬爾薩斯主義(對增長極限的信念)的反對,以及經典馬克思主義對 「解放生產力」的呼籲,是否都是錯誤的呢?鑒於齋藤的受歡迎程度,我們對這些觀點進行深入探究是必要的。當我們這樣做的時候,我們會發現,去增長與經典馬克思主義是完全不相容的,這遠比誹謗發達國家的工人是帝國主義者、他們的日常生活是「生態崩潰」的主要驅動力要更荒謬。

減速

齋藤是日本著名哲學家、東京大學副教授。他的第一本書《卡爾·馬克思的生態社會主義:資本主義、自然和未完成的政治經濟學批判》一書於2018年榮獲多伊切爾紀念獎。在該出版物中,齋藤借鑒了馬克思的科學筆記——特別是他對有機化學奠基人之一、19世紀德國科學家賈斯圖斯·馮·李比希的著作的筆記,以及這些著作對馬克思的新陳代謝概念和他所謂的城市生物垃圾與農村土壤之間「無法彌補的斷裂」的影響。

KARL MAR X’S ECOSOCIALISM:Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy New York: Monthly Review Press, 2017

大洪水の前に:マルクスと惑星の物質代謝 東京:堀之内出版、2019 年

齋藤的主要論點是,馬克思越來越關注資本主義農業發展的自然限制。書中沒有提到的是,許多這些假定的限制後來被合成氮肥的發展所克服,但 齋藤的總體觀點是,馬克思對生態限制的關注超過了對其思想的」普羅米修斯」式的描述。

齋藤最近聲名鵲起。他的出版物《人類世的資本論》在日本賣出了50萬冊,英譯本剛剛出版,書名為《減速:去增長宣言》。在此期間,他的另一本出版物《人類世中的馬克思》(2022 年)擴展了他在第一本書中提出的許多相同論點,引起了左翼人士的極大關注。

在這些文字中,齋藤清楚地表明瞭他所攻擊的對象,即他所謂的「生產主義社會主義」,或者說是對馬克思主義的一種所謂誤讀,這種誤讀支持「『普羅米修斯式』的(親技術、反生態)的主宰自然的主張」。如果你支持技術,也就意味著你反生態,這種假設與齋藤旨在與之保持一致的環境意識形態不謀而合。

齋藤承認,不僅是非社會主義的馬克思主義環境批評者認為馬克思接受了無限的經濟和技術發展,而且「甚至自稱為馬克思主義者的人也承認了這一缺陷」。最初,那些被齋藤稱為「第一階段生態社會主義者」的人,如Ted Benton、André Gorz和Michael Löwy 都承認馬克思的普羅米修斯主義是一個錯誤,或者說馬克思所處的時代與當前對環境問題的理解相去甚遠。因此,需要用「生態」分析來糾正或至少補充馬克思主義。

但在20世紀90年代和21世紀初,「第二階段生態社會主義者」,特別是約翰·貝拉米·福斯特和保羅·伯基特,重新審視了馬克思的文本,並在其著作中發現了「未被注意或壓制的生態維度」。也就是說,馬克思不再需要被糾正!

生態危機與資本主義(美)約翰·貝拉米·福斯特 耿建新/宋興無 譯 上海譯文出版社2006年7月

馬克思的生態學:唯物主義與自然(美)約翰·貝拉米·福斯特 高等教育出版社2006-2

齋藤將自己的工作視為這一從傳統的普羅米修斯式馬克思主義退卻過程的下一步,他不僅認為對於生態學的理解有很多維度,而且認為在19世紀70年代,馬克思在其資本主義理論中經歷了一個徹底的突破,以至於對極限的生態學理解成為其政治經濟學批判的基礎。馬克思不僅不需要用對自然極限的理解來糾正,而且他的整個批判都是建立在這種理解之上的。

歸根結底,齋藤的主要目標是構建一種新型的馬克思主義(或者用他的話說,恢復馬克思的一貫意圖),堅持承認這些所謂的固定自然限制的存在,並且至關重要的是服從這些限制:「既然地球是有限的,那麼資本積累顯然存在著絕對的生物物理限制」。他後來將這些限制稱為「地球的客觀生物物理極限」,技術可以「在一定程度上」推翻這些極限,但能量和熵律是「客觀事實,獨立於社會關係和人類意志」。

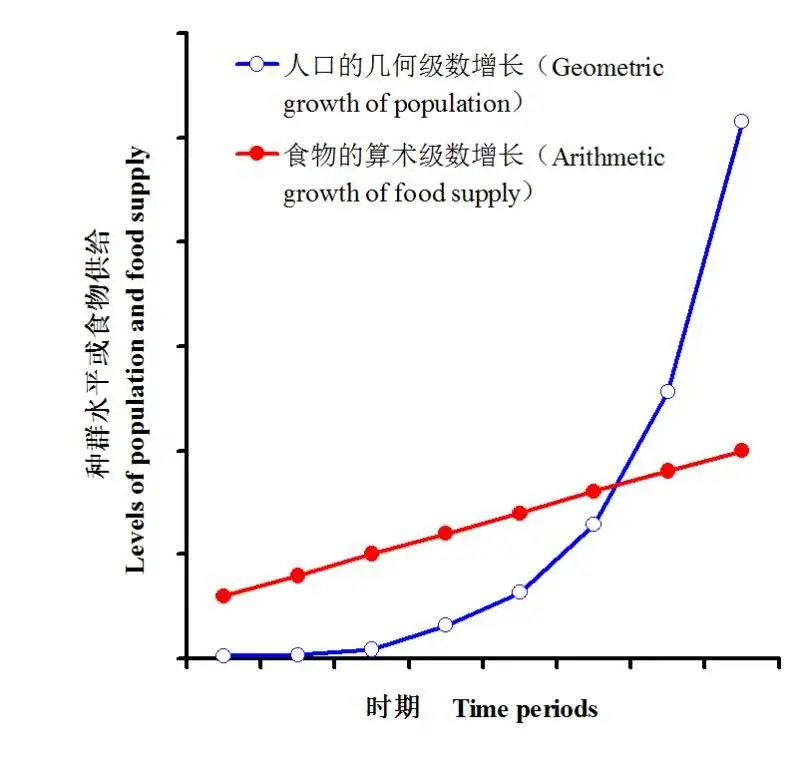

堅持固定的自然限制應該立即被視為一種新馬爾薩斯主義——20世紀60年代末的運動,將古典經濟學家托馬斯·馬爾薩斯對食物和人口限制的擔憂擴展到對所謂的自然限制的擔憂。

新馬爾薩斯主義的復興始於1968年保羅·埃利希令人瞠目結舌的種族主義暢銷書《人口炸彈》的出版,該書對德里擁擠的貧民窟中的跳蚤、侵略性乞討、公共排便和「人、人、人」感到羞愧,該書稱人口增長超過了自然世界支持我們的能力,並預測最遲到20世紀70年代或80年代將會發生大飢荒,最終導致數億人死亡。

《人口爆炸》保羅·埃利希 錢力 / 張建中 譯 新華出版社2000年

最近,基於斯德哥爾摩復原力中心的研究人員提出的論點(氣候變化、氮和磷污染、土地利用變化等),這些擔憂被重新包裝在九個關鍵的「地球邊界」的旗幟下,齋藤在《減速》一書中大量引用了這一文獻。

齋藤和其他大多數「去增長」倡導者一樣,希望摒棄馬爾薩斯的人口過剩論,同時堅持其核心理念——尊重極限:「如果[承認極限]算作馬爾薩斯主義,那麼避免馬爾薩斯陷阱的唯一辦法就是教條地否認自然極限本身。」只要世界經濟不再增長,就不需要對人口進行限制。

然而,相信人口或資源的限制是固定的,這誤解了人類的狀況。因為人類和我們的生產並非只在某一點之後才觸及自然極限;相反,人類已經在任何時候、任何地方都被自然限制所包圍,被我們目前所能做的事情的限制所包圍。

正是被平等主義所約束的科學技術(或如馬克思主義者哈爾·德雷珀所言,「普羅米修斯加斯巴達克斯」)使我們能夠克服這些限制。弗里德里希·恩格斯在1844年對馬爾薩斯進行了著名的批評,因為後者忘記了考慮其中的一個因素:「科學,它的進步與人口的增長一樣,是永無止境的,至少也是與人口的增長一樣快。」尊重人口以及人口使用的物質和能源的科學,是真正的科學(在我們這個航天時代,地球也不是唯一可能的能源或物質資源來源)。

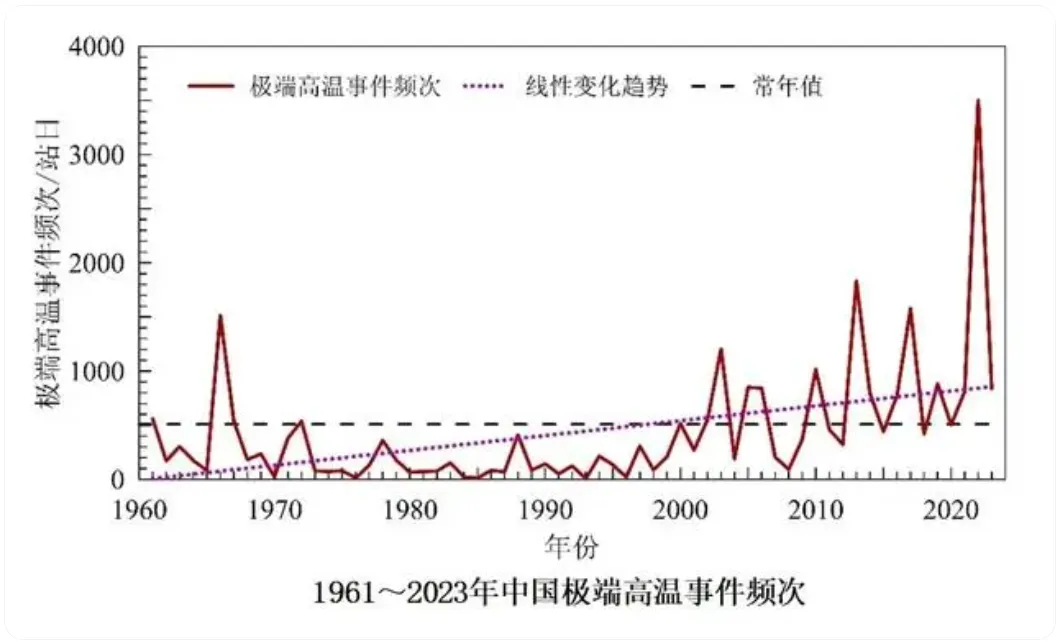

因此,具體來說:斯德哥爾摩復原力中心的地球邊界之一,是在導致全球平均氣溫超過人類繁衍所需的最佳溫度之前,我們所能排放的溫室氣體數量的極限,這主要是使用化石燃料作為能源的結果。換句話說,氣候邊界代表了我們在不造成嚴重危害的情況下使用化石燃料能源的極限。這個能源極限是真實存在的,但也是偶然的。當我們完全轉向核能、風能和太陽能等清潔能源時,與氣候相關的能源使用限制就會被超越。我們面臨的唯一真正的、永久無法逾越的限制是物理定律和邏輯定律。

我們都很清楚,這種轉變不會自動發生。那麼,正如我們將看到的那樣,馬克思主義者面臨的問題是,生產關係如何抑制或加強對極限的超越。

與自然的異化

齋藤的寫作經常倚重並試圖擴展長期擔任《每月評論》編輯的約翰·貝拉米·福斯特的著作。福斯特認為,與馬克思主義者普遍認為馬克思是工業革命的頌揚者相反,這位老人實際上提出了一種「新陳代謝斷裂」理論,對工業革命的批判性要強得多。

福斯特的新陳代謝斷裂理論指出,資本主義生產方式導致社會與自然之間正常、健康的交流出現斷裂。這種破壞是當時和現在面臨的所有環境問題的根源。福斯特認為,提出馬克思的這一理論的證據是馬克思著作中的一些腳注和筆記本中的一些段落,尤其是《資本論》第三卷。

馬克思引用了賈斯圖斯·馮·李比希關於土壤肥力驅動因素的研究成果。他寫道,資本主義產生了「在社會新陳代謝的相互依存過程中引發不可輓回的斷裂的條件,這種新陳代謝是由生命本身的自然規律所規定的」。

換句話說,資本主義城市化造成了人口的集中,而這些人口所產生的廢棄物無法以可持續的方式循環利用以更新土壤。李比希將這種錯位描述為導致土壤最終退化的「掠奪」。

福斯特的新陳代謝斷裂理論認為,馬克思將李比希關於土壤肥力的觀點延伸到整個社會與自然的關係中。該理論認為,資本主義對不斷擴大增長的需求導致了對土壤肥力不可輓回的過度開發,而土壤肥力的衰退也會導致所有自然進程的衰退。促使資本主義降低土壤肥力的因素也促使所有環境退化。因此,資本主義破壞了自然進程,破壞了自然或自然法則所希望的方式——這種破壞是人類與自然的分離或異化,就像工人與其勞動產品的異化一樣。

然而,齋藤擴大並顛倒了福斯特的立場。對於福斯特來說,馬克思對資本主義的批判包含了代謝斷裂理論,而對於齋藤來說,馬克思的「代謝概念」是「他的政治經濟學的基礎」。從頭到尾都是新陳代謝。

在《人類世中的馬克思》一書中,當齋藤將 「新陳代謝 「確立為生態學馬克思主義的核心之後,他對伊什特萬·梅扎羅斯、羅莎·盧森堡、格奧爾格·盧卡奇等思想家,以及至關重要的弗里德里希·恩格斯進行了只能被稱為「黨派」評論的評述。齋藤根據他們對新陳代謝重要性的理解程度對每個人進行了評價。

齋藤特別稱贊梅薩羅斯,因為 「他為正確理解馬克思作為其政治經濟學基礎的新陳代謝概念做出了巨大貢獻」。與此同時,盧森堡在「國際層面」「理解」了新陳代謝的斷裂,但她在最後一關磕磕絆絆,因為她「提出了反對馬克思的新陳代謝理論」,這在齋藤證明馬克思是生態學先知的計劃中是不被允許的。

齋藤堅持認為,恩格斯在19世紀70年代與馬克思的去生長覺醒漸行漸遠,他被指責從上述關於「無法彌補的斷裂」的段落中刪除了「自然」一詞(馬克思的原稿寫道「社會新陳代謝與自然新陳代謝之間的過程」)。這一處刪節是齋藤聲稱恩格斯積極壓制馬克思生態學在馬克思主義計劃中的核心地位,從而導致兩位思想家之間出現鴻溝的主要證據。在最近的一篇文章中,就連福斯特對此也不以為然:「刪除‘自然新陳代謝’是否實質上改變了馬克思原文的含義,值得商榷。」

齋藤似乎對這些思想家的其他觀點不感興趣——只要他們肯定新陳代謝的重要性就行。盧卡奇因調動了這一概念而受到稱贊,但在齋藤贊許地引用他的同一頁上,盧卡奇的語氣卻很像齋藤所嘲笑的「普羅米修斯」式的馬克思主義者。盧卡奇宣稱「社會主義社會是……資本主義在技術領域所取得的一切巨大成就的繼承者」。

齋藤也對馬克思主義經典和社會主義運動中的數十位甚至數百位其他重要思想家不感興趣,從弗拉基米爾·列寧到列昂·托洛茨基,從西爾維亞·潘克赫斯特到尼古拉·布哈林,對他們來說,馬克思關於社會主義將使生產擺脫資本主義束縛的論斷是顯而易見的。對馬克思主義者來說,生產力(基本上是科學知識、技術、勞動力、土地和自然資源)發展到一定階段,就會受到生產關係的制約,這是基本原理。

然後,社會革命將生產從這些限制中解放出來。這是歷史唯物主義理論的核心,但並非抽象概念。例如,在大流行病期間,生產足以讓全世界所有人接種的COVID 疫苗符合全人類的利益,但資本的利益卻不合理地限制了疫苗的生產。因此,由於市場將生產僅僅限制在有利可圖的範圍內,社會主義總是承諾比資本主義能夠更好地發展生產力。即使對於氣候變化來說,很明顯存在許多解決方案,但是這些方案並不是有利可圖。

但是,即使是齋藤從馬克思主義經典中偷梁換柱,也是次要的失敗,因為這實際上是把馬克思和齋藤認可的極少數馬克思主義者變成了先知,而不是把他們變成了容易犯錯的人類理論家。他們說過的話並不意味著就是正確的。

資本主義的新陳代謝斷裂?

因此,我們看到了齋藤對福斯特對馬克思關於李比希發現的報告的分析的思考,並且接受了福斯特的一些觀點。齋藤沒有過多地考慮李比希說了什麼,也沒有考察當代土壤科學家和生物化學家可能會對此事說些什麼。

也許我們應該靜下心來思考一下,新陳代謝在生物化學中究竟意味著什麼,李比希在土壤營養方面有什麼發現,生態學家和進化生物學家對自然界是否可能存在斷裂又有什麼看法。

對於齋藤和福斯特來說,馬克思在這裡的相關摘錄段落都與李比希的發現有關,即植物生長所必需的化學元素鉀、磷,以及最重要的氮。今天,我們知道,在所有生物體內(不僅僅是植物),通過一系列化學反應,氮成為RNA和DNA的基質,氮還與其他關鍵成分一起變成氨基酸,而氨基酸是蛋白質的組成成分,生物體的幾乎所有組織都是由蛋白質構成的。在植物中,氮和其他物質一起變成了葉子和莖,以及構成植物的其他物質。當動物吃這些植物時,其中的氮就會被用來製造我們自己的蛋白質、DNA 和我們所有其他的組織。

新陳代謝,或德語中的Stoffwechsel(字面意思為「物質變化」),是生物化學中的一個術語,指生物體內的這些反應和所有其他化學反應。新陳代謝有兩種形式:分解代謝——分解分子,如細菌切斷氮分子N2的堅韌三鍵;合成代謝——生成新分子,如植物和其他生物製造蛋白質,但所有生物都同時進行分解代謝和合成代謝。新陳代謝就是所有這些化學反應的總和。

李比希將土壤肥力的下降描述為這樣一個過程:土壤中的這些化學養分被植物吸收,然後我們人類和馴養的動物反過來食用。因此,如果我們死後這些養分不能從我們的糞便、尿液和身體中返回土壤,那麼這些養分就只能單向流出土壤:實質上就是從農村流向城市,再順著下水道流向海洋。這就是李比希所說的一種「掠奪」,這是可以理解的。

李比希是自然科學和化學的巨人,而福斯特和齋藤則對「掠奪系統」提出了不同的主張:它是資本主義歷史上特有的。這是他們整個生態社會主義方法的支點:如果我們能夠在馬克思那裡發現資本主義如何必然地破壞自然的理論,那麼我們就有了一個正確的馬克思主義理論,說明為什麼必須用(生態)社會主義取代資本主義。

問題有兩個方面。首先,不清楚馬克思或李比希所描述的內容是否可以被視為資本主義所特有的。李比希的「掠奪」概念描述的是城市文明產生的過程,在這個過程中,精英們從已經存在了幾千年的農村邊緣地區獲取勞動力和資源。我們可以在古羅馬或瑪雅文明(這兩種文明都遇到了與城市剝削外圍資源有關的生態問題)等不同背景下發現這種動態。

我們可以貌似可以認為,資本主義推動了城市化進程(具有城市無產階級的特徵),但這並不能確定資本主義內在的某種力量可以解釋生態問題。這只是與以往社會的程度不同而已。

其次,新陳代謝斷裂理論源於對自然平衡的不科學信仰,即自然界有固定的存在方式,而資本主義正在打破這種平衡。地球上生命的歷史根本不是脆弱平衡的歷史,而是一個不斷動態變化的故事。從藍藻產生分子氧導致的第一次生物大滅絕事件,到大規模火山爆發導致的多次全球變暖事件,地球從未停止過經歷不斷變化的環境,這反過來又推動了永恆的進化變化以及隨之而來的生物大滅絕和物種分化。

因此,就自然界的其他部分而言,無論我們人類通過資本主義生產方式或其他方式做了什麼,從化石燃料的燃燒到塑料的發明,都只是最新的一系列新的進化選擇壓力。

然而,我們的行為——這些新的選擇壓力——可能會威脅到我們自己。人類賴以生存的生態系統服務肯定會受到破壞。農業土壤肥力下降、氣候變化或氮污染等等都是對我們人類的威脅,但並不是,也不可能是與不存在的自然平衡之間的斷裂。同樣,無意中破壞生態系統服務的人類活動並非資本主義獨有。事實上,晚更新世巨型動物的大規模滅絕很可能是由於人類的過度捕獵或對資源的爭奪,如長毛猛獁象、劍齒虎和斯特勒海牛,這不僅早於文明,有時甚至早於智人的出現,因為它始於我們的類人猿親戚。

此外,關於李比希的故事也存在曲解。在農藝學中,李比希的地位舉足輕重,但他並不是因為有關土壤劫掠的論點。相反,他被譽為「肥料之父」。他不僅發現了農業生產中養分流動的單向性,還利用這一髮現找出了糾正方法。

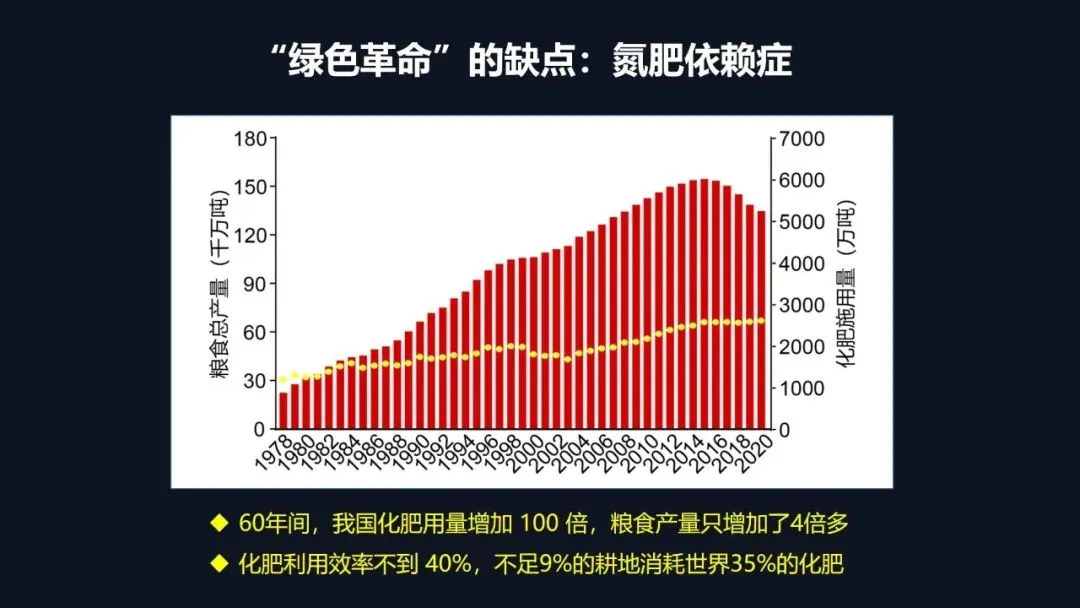

在很大程度上,由於他開發了以氮為基礎的肥料,以及隨後在二十世紀頭十年,弗里茨·哈伯和卡爾·博世開發了將大氣中的氮轉化為氨的工藝,飢荒已不再是人類歷史上經常出現的問題。在全球範圍內,由於這些創新以及綠色革命中的灌溉、高產穀物、機械化、化肥和殺蟲劑等相關技術的推廣,亞洲的飢荒在20世紀50年代基本結束。今天的飢荒,主要是非洲的飢荒,完全是政治原因造成的,而不是對土壤的掠奪造成的。

對「綠色革命」的批評者理所當然地譴責其在企業控制下的形式及其對小農農業的破壞。然而,前者忽視了在不同的(社會主義)生產關係下,節省勞動力的機械化農業所具有的可能性,而後者則忽視了這正是馬克思所預言的社會主義的先驅(馬克思逝世後,這一預言在很大程度上變得更加真實)。

哈伯·博世工藝可能是碳密集型的,因為它需要天然氣作為氫氣輸入源;在缺乏監管和適當基礎設施的情況下,養殖業的營養物質徑流可能導致有害的近海藻類大量繁殖。但是,問題的解決又會產生新的問題,而這些問題又需要解決。對於經典馬克思主義者來說,我們一眼就能看出這種解決問題的方式會如何陷入困境:如果解決問題有利可圖,那就太好了,但如果無利可圖,那麼即使知道瞭解決辦法,也無法解決。

資本主義社會不是一個為解決集體發現的問題而民主決策資源分配的理性社會,而是一個追求利潤最大化的理性社會。然而,這一分析並不需要對經濟增長造成的新陳代謝斷裂進行補充或修正。

馬克思拋棄了傳統的歷史唯物主義嗎?

齋藤在他最近的兩本書中都花了大量時間針對他所謂的新「烏托邦社會主義」的擁護者:那些認為資本主義技術發展正在為社會主義的富裕未來鋪平道路(通常被稱為「全自動奢侈共產主義」)的人,如亞倫·巴斯塔尼、尼克·斯尼切克和亞歷克斯·威廉姆斯。「具有諷刺意味的是,正如我們將要看到的那樣,齋藤所倡導的正是恩格斯本人所說的「烏托邦社會主義」,即本地化農業和生態城市主義。

齋藤聲稱,這些思想家受困於馬克思思想的早期版本(他指責1857-58 年的《大綱》和 1859 年的經典《〈政治經濟學批判〉序言》)。為了證實這一點,齋藤宣稱,在1867年出版《資本論》第一卷時,馬克思實際上已經放棄了早期的「歷史唯物主義」觀點。

在《人類世中的馬克思》中,這些說法是多麼大膽都不為過。齋藤宣稱,新的觀念「迫使馬克思放棄了他早先對歷史唯物主義的表述」,「他不再能夠認可資本主義的進步性」,「馬克思一定是與傳統理解的歷史唯物主義徹底分道揚鑣了」。齋藤說,這種放棄對馬克思來說是存在的——「這對他來說不是一件容易的事。他的世界觀處於危機之中」。隨後,他將這一大馬士革式的轉變與路易斯·阿爾都塞(Louis Althusser)頗具爭議的概念相提並論,即馬克思早期的黑格爾和人道主義著作與他後來的科學的馬克思主義之間存在著「認識論上的斷裂」。

齋藤正確地理解了這些爭論中的關鍵是「生產力」的地位。傳統的歷史唯物主義承認,資本主義通過其發展生產力的內在趨勢,在歷史上發揮進步作用——不僅利用節省勞力的機器,而且利用更多的社會和合作分工以及集體形式的科學知識。這種發展創造了物質條件和社會化生產體系,在歷史上首次開始消除匱乏,從而為所有人的安全和富足奠定了基礎。

齋藤對馬克思在《資本論》及其後的文本的解讀——尤其是關於勞動「真正」隸屬於資本的概念——取決於這樣一個論點,即馬克思將技術和機械理解為純粹是資本主義社會關係的產物。因此,齋藤所謂的「資本生產力」在社會主義的未來實際上用處不大。齋藤聲稱,它們將 「與資本主義生產方式一起消失」。他甚至說,在技術方面,社會主義將需要「在許多情況下從零開始」。

平心而論,齋藤在文中也有個別地方與這一觀點相悖,看起來似乎肯定了更標準的馬克思主義立場:「馬克思毫無疑問承認現代技術和自然科學的積極一面,它為建立‘自由王國’準備了物質條件。」

這種不連貫為文本插入了一種似是而非的「可抵賴性」。它允許齋藤說,我們不能繼續使用被資本主義社會關係所玷污的技術,因為階級關係已被凍結在這種技術中,然後,當有人質疑這一論點必然導致原始主義時,他又說,在任何公正的社會中,這些技術中的一些當然會被繼續使用,從而撇開了這種擔憂。但是,如果某些「資本主義」技術在「去增長革命」之後確實可以繼續使用,那麼這就會使齋藤的真正論點失效。

即使我們忽略了這一矛盾,又該用什麼標準來決定哪些是可以使用的技術,哪些是不能使用的技術呢?齋藤依賴於戈爾茨對「開放」與「鎖定」技術的區分。在這裡,我們可以找到各種反現代主義的技術批判,這些批判游離於二十世紀六七十年代的歷史唯物主義(甚至啓蒙運動)傳統之外。如舒馬赫等「佛教經濟學」的「小即是美」論點,該論點支持分散但定義模糊的低科技「適當技術」(這一概念立即排除了任何公共醫療系統,因為其必然伴隨著龐大的規模和技術複雜性),以及雅克·埃盧爾(Jacques Ellul)和伊萬·伊里奇(Ivan Illich)等神學家對現代醫學和工業社會的反對。

齋藤告訴我們,「核能就是鎖定技術的一個典型例子」;越來越多的人認識到,核能技術必須在應對氣候變化和空氣污染方面發揮關鍵作用。

然而,人們可能會要求一個致力於生產民主化的人:齋藤有什麼資格提前決定哪些技術是「開放的」,哪些不是?在這一點上,他與其他去增長思想家一樣,都有一種在民主討論之前就宣佈某些生產形式是「必要的」、而另一些則是「不那麼不必要的」的衝動。但這些問題不是一個生態學術專家所能決定的。

關於齋藤對馬克思主義傳統的重構,我們必須要提出質問,他對馬克思放棄了傳統歷史唯物主義及其對生產力發展必然性的闡述,有哪些依據?答案是:很少。他指出,馬克思在《資本論》序言中只提到「資本主義生產方式以及與之相適應的生產關係」,而沒有把生產力包括在內(齋藤認為,馬克思這時候認為後者包含在資本的社會關係中)。

這確實與著名的1859年序言中將生產關係和生產力視為兩個截然不同的概念形成了鮮明對比。然而,如果齋藤認為這是馬克思放棄1859年觀點的證據,那麼為什麼馬克思後來在《資本論》的腳注中引用1859年序言本身,並稱其為「我的觀點」呢?

在腳注中,馬克思確實刪去了對生產力的提及,但在後來的《資本論》中,他經常肯定生產力對社會主義未來的核心作用。在第24章中,他討論了資本家如何傾向於「刺激社會生產力的發展,創造那些物質生產條件,只有在這種條件下,才能構成每個人的自由而全面的發展成為統治原則的更高形式的社會的真正基礎」。

跨越資本主義

然而,齋藤最突出的論點並不是馬克思在《資本論》中放棄了歷史唯物主義,而是在《資本論》出版到19世紀70年代之後,他成為了一名「去增長共產主義者」。同樣,他為此提出的證據單薄得令人難以置信,或者正如另一篇評論更尖銳地指出的那樣,「直截了當地說,這些說法毫無根據」。

只要翻開1875年出版的《哥達綱領批判》,就可以看到馬克思繼續堅定地闡述歷史唯物主義的經典觀點。馬克思聲稱,只有當共產主義是「從資本主義社會中產生出來的,因此它在各方面,在經濟、道德和精神方面都還帶著它脫胎出來的那個舊社會的痕跡」。後來,馬克思宣稱:

「在共產主義社會高級階段,在迫使個人奴隸般地服從分工的情形已經消失,從而腦力勞動和體力勞動的對立也隨之消失之後;在勞動已經不僅僅是謀生的手段,而且本身成了生活的第一需要之後;在隨著個人的全面發展,他們的生產力也增長起來,而集體財富的一切源泉都充分湧流之後,——只有在那個時候,才能完全超出資產階級權利的狹隘眼界,社會才能在自己的旗幟上寫上:各盡所能,按需分配!」

請注意,馬克思一直在說,「只有」在生產力得到發展之後,才有可能實現共產主義。

那麼,齋藤的證據是什麼呢?馬克思從地質學、植物學和農藝學領域的文本中抄錄了一系列段落到自己的筆記本中,表明他對土壤肥力喪失的擔憂與日俱增,但齋藤的大部分主張是基於馬克思在1881年臨終前寫給俄國社會主義者查蘇里奇的一封信,以及他對俄國農業公社或公社制度的廣泛研究。

每當學習一個新課題時,無論是在高中、大學,還是自學,人們都會在筆記本上做筆記,通常會抄錄另一篇文章或另一本書中感興趣或需要記住的重要部分。抄寫的過程既是一種輔助記憶(因為書寫有助於事實的記憶),也是日後使用的一種資源。但不能說單純的摘錄就是對所摘錄內容的認可。

然而,齋藤一再將馬克思在這些領域的筆記作為馬克思認可的證據,卻很少有馬克思本人支持這些說法的直接評論。在齋藤沒有提供這種補充評論的情況下,我們怎麼能知道馬克思是否有這樣的認可呢?

齋藤必須提供這種證明,因為非同尋常的主張需要非同尋常的證據。正如齋藤自己所問的那樣:「如果馬克思真的提出了去增長共產主義,為什麼過去沒有人指出這一點,為什麼馬克思主義贊同生產社會主義?」如果整個馬克思主義經典都贊同「生產主義」,這就意味著大約175年來成千上萬乃至數百萬社會主義者對馬克思和恩格斯著作的解讀是錯誤的。

在這封有多份草稿的給查蘇利奇信中,馬克思說,俄國農業公社的公社生產形式可以使俄國直接過渡到共產主義,而無需經過資本主義。值得注意的是,這一觀點與當時或許更為僵化的歷史唯物主義解釋形成了鮮明對比,後者強調所有社會都需要首先經歷社會主義前的經濟發展階段。

在被遺棄的初稿中,馬克思還聲稱共產主義可以從公有財產中學習「古代類型社會的高級形式——集體生產和佔有」。但齋藤從馬克思對俄國公社的推崇中得出了一個未經證實的推論:由於這些公社在發展上相對靜止——代表了一種「沒有經濟增長的靜止和循環經濟」,所以馬克思認為共產主義也可以放棄增長,並接受了赫爾曼·戴利等二十世紀馬爾薩斯主義者所倡導的那種穩態經濟。從這一推論出發,齋藤作出了進一步的跳躍,提出「馬克思對後資本主義的最終願景是去增長共產主義」。

齋藤的另一個荒唐說法是,馬克思秘密研究生態學(在生態學科學出現之前),使他最親密的朋友和合作者恩格斯甚至不知道馬克思已成為「去增長共產主義者」。齋藤甚至駁斥了恩格斯自己的說法,即馬克思閱讀並贊同他的《反杜林論》等具有強烈歷史唯物主義色彩的文本,齋藤認為這種說法並不可信。

但是,馬克思給查蘇利奇的信是馬克思去增長思想的證據的說法也完全不能令人信服。在研究這封信的初稿時,我們發現,馬克思指出,俄國以公社為基礎向共產主義的任何革命過渡都必須利用生產力的資本主義發展:「正因為它和資本主義生產是同時存在的東西,所以它能夠不經受資本主義生產的可怕的波折而佔有它的一切積極的成果。」。

為了避免我們認為馬克思聲稱共產主義將帶來小規模的地方主義農業,他在這份草案中還說到:「公社可以逐漸用大規模的、機器輔助的、特別適合俄國自然環境的農業來取代分散的農業。」

換句話說,俄羅斯米爾可以跨越資本主義發展,是因為資本主義的發展已經在其他地方發生,就像許多貧窮國家無需經過電報或固定電話階段就直接採用移動電話一樣。在任何草稿中,馬克思都沒有提出人類作為一個整體可以通過非資本主義道路走向共產主義。

把馬克思當作他自認為的社會科學家,而不是齋藤希望他成為的生態學先知,就是把他的論點與其他普通人的論點同等對待:任何假設都需要在現實世界中接受證據的檢驗。在真實存在的俄國,工人階級人數少,農民技術落後,不管是米爾公社的農民還是其他農民,都是建設蘇維埃社會主義的最大障礙。

1917年革命最終使農民擺脫了封建奴役,但農民卻沒有動力生產足夠的剩餘產品來養活城裡的工人。內戰期間嚴峻的集體化、新經濟政策下的市場回歸、約瑟夫·斯大林的強制集體化以及由此引發的飢荒,都是為克服這種不發達狀況所做的不同努力。歷史的證據表明,無論馬克思如何看待米爾,跨越歷史發展階段已被證明是不可能的。

我們應該承認,齋藤提出了任何社會主義者都不應該反對的去增長共產主義中的「富足」願景,其最顯著的定義是個人和社會發展所需的大量自由時間。但是,齋藤淡化了馬克思的核心觀點,即只有在資本主義發展的生產力——尤其是資本主義發展的節省勞動的技術——發生大規模革命的基礎上,才有可能實現這種「富足」。

在資本主義制度下,任何節省勞動力的技術所帶來的收益幾乎都被生產資料所有者所獨享:同樣的產出,工人的數量更少(因此成本更低,利潤更高),而不是同樣的產出、同樣數量的工人卻有更多的假期。然而,在社會主義條件下,社會可以民主地選擇,對於同樣數量的工人,我們是要同樣的工時生產更多的產品,還是要同樣的產量生產更少的工時。但是,社會主義仍然需要開發這些節省勞動力的技術。

無需重構馬克思主義

這是怎麼回事?這似乎是一種孤注一擲的嘗試,試圖將馬克思和馬克思主義扭曲為20世紀 70年代後的環境和增長意識形態。要做到這一點,我們必須承認,馬克思和恩格斯在19世紀40年代共同寫下的一切(以及恩格斯在19世紀70年代和80年代更受歡迎的闡述),如《德意志意識形態》和《共產黨宣言》,都是有缺陷的普羅米修斯式馬克思主義的產物。在其灰燼中留下的只是對《資本論》的特異性解讀、一些抄錄農業文獻中互不關聯段落的稀疏筆記本,以及寫給查蘇利奇的信。

經典馬克思主義已經充分解釋了資本主義與環境問題之間的關係。沒有必要通過似是而非的腳注和筆記本考古學來修正或重新解釋馬克思主義。

在商品生產條件下,有益的東西的不一定有利,同樣,有利的東西也不一定有益。如果恢復土壤養分有利可圖,資本家就會這樣做;如果無利可圖,他們就不會這樣做。任何導致環境問題的物品的私人生產者都有動力繼續生產這種物品,並阻止法律或社會阻止他們的努力。

這就是為什麼我們會看到化石燃料公司遊說反對減排立法,資助否認氣候的行為,甚至——如大眾柴油門事件——參與犯罪行為。

私人行為者也沒有動力去開發或生產那些我們知道有益但恰好無利可圖,甚至無利可圖的技術。

然而,在社會主義制度下,一旦發現某種技術、物質或做法對生態系統服務造成威脅,那麼要放棄這些技術的主要限制因素就是工程師們能夠以多快的速度設計出能夠提供同樣益處但不會造成危害的新型技術。

有一些工業部門既是社會所必需的,又是碳密集型的,比如鋁和水泥生產,我們還沒有很好的清潔替代品,或者至少沒有覆蓋整個部門的替代品。然而,市場往往不擅長解決這些問題所需的「藍天研究」。原則上,社會主義社會更有能力將經濟能力分配給此類創新,並利用產業政策將創新從實驗室工作台推向廣泛應用。

此外,市場內的價格機制在解決整個經濟的協調問題方面表現不佳。其目的是為了盈利,而不是為瞭解決社會發現的問題。去碳化需要按照類似的時間表對電力、交通、工業、農業和建築進行徹底重組。電動汽車和熱泵的採用必須與新的清潔發電設施的建設同步進行(這樣發電能力才不會過多或不足)。即使我們停止了用於燃燒目的的石油生產,我們仍然需要一些石油生產,不可能明天就關閉石油生產,但隨著需求的減少,市場很難提供動力來維持足夠的開採和加工能力。當我們接近零排放時,情況尤其如此。

這裡的案例研究可能是氣候變化,但類似的市場激勵與全社會解決問題之間的不匹配在所有環境問題中都會出現。事實上,價格信號與社會價值之間的這種錯位在所有問題中都會出現,無論這些問題是否與環境有關(例如,在大流行病期間,個人防護設備的生產和分配、呼吸機的分配、疫苗開發以及疫苗生產投入品的生產等問題都是如此)。

因此,要想更迅速、更充分地解決我們遇到的任何新問題,無論是環境問題還是其他問題,解決之道就是逐步擺脫市場分配,轉向民主的經濟規劃。去增長論者總是把資本主義的核心問題誤診為「增長」,而事實上,真正問題在於社會對生產和投資決策缺乏控制。當我們獲得這種控制權時,我們確實可以選擇發展許多對社會有用的生產形式。

只要資本主義或社會主義的經濟增長被認為對環境問題負有責任,齋藤的新馬爾薩斯意識形態就能有效地轉移資本家的注意力,使他們不再關注無法充分解決這些問題的真正根源——市場的無政府狀態,以及這些問題的解決方案:社會主義計劃。

因此,這一解決方案也引發了一個問題:社會中哪種力量最適合實現這種解放?

工人階級在生態轉型中何去何從?

最後,我們應該清楚,卡爾·馬克思是否是一位秘密的 「去增長共產主義者」,對於我們今天的政治戰略來說並不重要。無論是對於像我們這樣的古典社會主義者,還是對於齋藤的「去增長共產主義」願景,關鍵問題都在於:什麼變革力量才能真正實現「去增長共產主義」?什麼樣的變革力量才能真正實現解決氣候變化和其他生態問題所必需的變革?

「去增長」理念的支持者們一直將資本主義的核心問題誤診為「增長」,而事實上,其真正的核心問題在於生產和投資決策缺乏社會控制。

在《減速》一書的最後一章「氣候正義的槓桿」中,齋藤提出了自己的觀點,他贊揚了「生態市政改革運動」,如巴塞羅那的「氣候緊急狀態宣言」,該宣言將增長作為核心罪魁禍首(毫不奇怪,巴塞羅那是反增長學術界的中心)。齋藤還提出了一種城市生活方式,其根基是「創造一種以本地生產、本地消費為中心的經濟」(通過《紐約時報》的一篇報道,我們瞭解到齋藤自己「大約每月一天」呆在當地城市農場的花園)和小規模工人合作社。

Slow Down: The Degrowth Manifesto Kohei Saito Brian Bergstrom 譯 Astra House2024-1

齋藤還認為,這主要不是工人階級和資本家之間的鬥爭,而是全球區域之間的鬥爭:「雖然二氧化碳大部分是由全球北方國家排放的,但全球南方國家的社會弱勢群體卻首當其衝地受到氣候變化的影響,這是不公正的。」

說到全球北方國家的責任人,齋藤更願意把矛頭指向自己和其他工人,而不是資本:「如果沒有全球南部被掠奪的自然資源和被剝削的勞動力,我們富裕的生活方式是不可能實現的。」就實現轉型所需要的組織力量而言,齋藤還將目光從日本投向了遙遠的「農民之路」等全球南方農民組織和「糧食主權」運動。

這一章讀起來像是千禧年之交左派(基本上無效)的一系列流行語:公地、自治區、互助和橫向團結。

小規模花園(最近的研究表明,其碳密集度是傳統農業的六倍)、互助和帶太陽能電池板的公共住房等城市化烏托邦,對齋藤可能的讀者來說聽起來肯定不錯:國際化、專業管理階層的城市人。然而,在這一章中,甚至在齋藤最近的兩卷中,都沒有提到馬克思主義政治的核心主體:工人階級(在《減速》中,這個短語只出現了四次)。

當齋藤提到工人階級時,往往是嘲笑他們是「帝國生活模式」的參與者。但是,正是工人階級中的不穩定人群——他們飽受剝削,工作過度,根本沒有時間去城市花園——構成了社會的絕大多數,因此也是解決生態危機的任何大規模社會運動的群眾基礎。

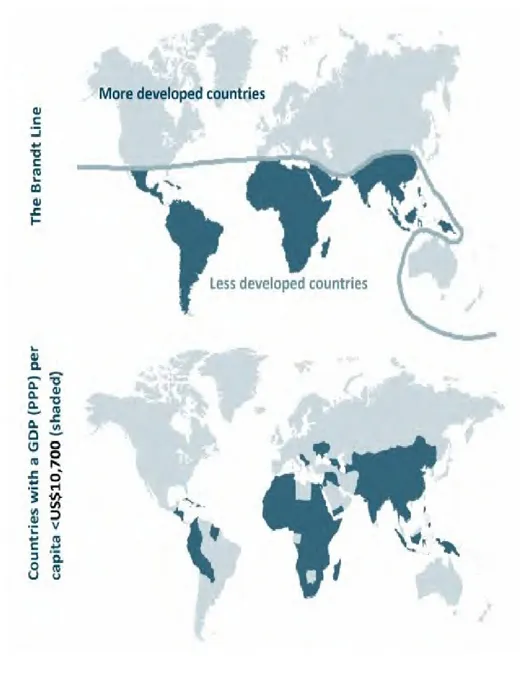

資料來源:英國皇家地理學會(RGS)

在《減速》的最後一章,齋藤承認他所贊美的運動規模很小,但他把希望寄託在所謂的「3.5%法則」上。「3.5%法則」出自一篇論文,該論文聲稱成功的運動只需要3.5%的人口就能取得成功(這是對大眾政治必要性的學術性回避)。歸根結底,齋藤只是希望一系列不同的行動能夠匯聚成改變世界的力量:「工人合作社、罷課、有機農場——採取何種形式並不重要。」真的不重要?

雖然工人階級作為一個整體必須構成大規模環境政治的基礎,但我們也需要一個有針對性的戰略,特別是承認氣候變化,讓特定的工人群體參與進來。齋藤幾乎只字未提:這個工人群體對需要改造的能源、採掘、運輸、建築、基礎設施和農業部門有著濃厚的興趣、相當大的權力和深入的瞭解。也就是說,建造、維護和運營它們的產業工人。

工人階級的利益在於確保清潔能源轉型的公正性,確保化石生產第一線的所有人都不被遺忘。大多數預測認識,要實現全球經濟完全脫碳,所需的新清潔電力數量是目前發電量的兩倍到四倍。隨著去碳化進程的推進,從地球上開採出來的物質數量可能會減少(因為與所有其他礦產資源相比,煤炭的開採量實在是太大了),但開採所需的材料和礦工的數量預計會激增。

只要這些礦山有激進的工會,能夠贏得強有力的健康和安全標準、本地化的環境保護和良好的工資,這對工人及其社區的經濟發展來說是一個巨大的福音。即使在航空業,使其可持續發展的途徑可能包括增加空中交通管制員的數量,對飛行員和地勤人員進行清潔燃料和電池安全與維修方面的再培訓,以及改變空乘時間表。然而,齋藤根本不以工會為中心,更喜歡工人合作社。事實上,他直截了當地指出,工會分配資本主義增長成果的努力,往往「被資本家吞併」。

強調產業工人(包括許多會計、清潔工、文員、行李搬運工、食堂工作人員、訂票員和司機——以及前面提到的空姐——這些人最初可能會被誤認為是服務人員)並非出於男性浪漫主義,而是出於純粹的戰略優先考慮。正是這些工人對與氣候相關的工業系統擁有最深入的正式和隱性知識(甚至往往比這些系統的管理者還多),因此他們比學術界、綠色非政府組織和智庫以及媒體的專業人員更瞭解哪些氣候政策和技術可能奏效,哪些可能失敗。

最重要的是,他們有能力在集體談判中納入脫碳和公正的過渡要求,必要時可以撤回他們的勞動並舉行罷工。

這意味著所有站在生態轉型前線的產業工人:不分種族、民族或地區;不僅僅是「環境正義社區」;不僅僅是原住民;也不僅僅是全球南部的工人。當齋藤(和其他人)將全球北方的工人和工會視為發展中國家因參與「帝國生活模式」而遭受生態剝削的夥伴時,他們就切斷了自己與一支關鍵力量的聯繫,而這支力量可以通過投票箱和集體談判(以工業行動威脅為後盾)推動更迅速的清潔轉型。

認為「全球北方」的工人剝削「全球南方」的人民,認為存在一種「帝國生活模式」,這是一個基本錯誤。這不過是重復了長期以來已聲名狼藉的「工人貴族」理論,即發達國家的工人通過從發展中國家低薪工人那裡榨取「超額利潤」來獲得報酬的錯誤觀念。

事實上,資本對全球所有工人發動了一場」全球階級戰爭」,而所有這些工人在反對資本主義統治方面有許多共同點和共同利益。齋藤等人通過製造堅硬的地理楔子來分裂國際工人階級,從而完成資本的工作。

但是,齋藤的批判也是內省的、充滿著內疚感的。在《減速》的開頭幾頁,到處都提到「我們富裕的生活方式」和「我們舒適的生活」。很明顯,齋藤認為他自己和他的讀者都是問題的一部分:「我們的生活方式實際上是一件可怕的事情。我們是帝國生活模式的同謀。」

因此,從強調市場的局限性到產業工人的槓桿作用和知識以及其撤回勞動的能力,所有這一切都應被立即視為源自馬克思主義的關於工人階級在政治變革中的核心地位的概念。

馬克思主義無需添加任何「生態」前綴來解釋我們的困境。經典馬克思主義的解釋和相應的矯正處方已經足夠。沒有必要轉向穩態經濟、放慢技術發展、分散生產、從全球化退回到本地化的「生物區域」、回歸更「適當」的技術、放棄「巨型項目」或開採,或者批判「帝國生活模式」以及與自然界其他部分之間並不存在的「新陳代謝斷裂」。

馬克思主義已經充分解釋了環境問題的原因,開出了如何解決這些問題的藥方,並說明瞭誰有權力和利益來實現這些變革,同時從未放棄人類解放的社會主義計劃。