【編按】2024年4月30日,成功大學「通識領袖論壇」課堂邀請到盧倩儀老師來成大格致廳演講。盧老師是中央研究院歐美研究所研究員,也是2023台灣反戰聲明工作小組發起人之一。她的研究興趣廣泛,包括了氣候變遷、 新自由主義、歐洲區域整合、歐債危機、動物權等不同議題。而成大學生在平常課堂和生活中,比較少機會接觸到這些內容。這次盧老師跟我們分享的題目是有關「氣候減緩」的議題,當我們的生活中常常聽到有關「淨零」、「減碳」、「永續」等不同的字眼時,是否能換一個角度來思考?本文為演講側記,由孫訥整理撰寫,並經盧倩儀老師審訂。

近年來,有關「氣候變遷」的議題逐漸浮上檯面,進入公眾視野。我們在新聞中可以看到聯合國的氣候變遷大會(COP28),而有關商業財經的新聞也會報導關於ESG、綠色經濟等內容。然而,我們對這「氣候變遷」又知道多少呢?

在演講的一開始,盧老師就跟我們說明演講主題的由來:在2020年她出版了一本書,名為“Surviving Democracy: Mitigating Climate Change in a Neoliberalized World” (目前未有中譯本),翻譯成中文的話就是「存活民主——新自由主義下的氣候減緩」。該題目可以分成兩個部分:「存活民主」是指我們有可能會因為民主體制運作不良而無法存活;而「氣候減緩」則是指如何讓氣候變遷減緩下來。有別於一般大眾認為只要是民主體制一定是好的、有益於所有人,盧老師認為民主是值得支持的事,然而當我們的民主體制出了問題,那它反而是非常破碎、非常糟糕的制度。我們本來能解決氣候變遷的問題,但因民主體制出問題,因而變成無法解決。而其中最重要的原因在於「新自由主義」。

當科學新發現與社會交匯

過去大眾會認為,科學發現很自然地就會影響到社會、進入到社會裡。然而盧老師在此提出不同的觀點,她認為科學發現後會有一種「篩選」,只有部分被接納,能進入政策或市場中。她舉例,1988年曾有一位名為韓森(James Hansen)的科學家到美國國會作證,他表示大氣層內累積的溫室氣體已造成地球暖化,並預測了未來趨勢。韓森可以說是氣候變遷的吹哨人,他讓大眾認識到全球暖化的問題。然而這場聽證會徒勞無功,能源相關企業質疑他的研究,而政府也對此呼籲視若無睹。即使到2020年代,情況仍然沒有太大改變。NASA氣候科學家卡穆斯(Peter Kalmus)於2022年抗議時嚎啕大哭,然而媒體的標題是「NASA科學家在被捕前情緒失控」,我們很常會看到媒體拍攝這些科學家的徒勞無功。他們所發現的科學,根本沒辦法有意義地進入社會。

科學史學者歐蕾柯斯(Naomi Oreskes)和康威(Erik M. Conway)寫過一本書,名為《販賣懷疑的商人》(Merchants of Doubt),副標題為「從吸菸、DDT到全球暖化,一小群科學家如何掩蓋真相」。該書主要在講原來致力於挖掘真相的科學家,怎麼成為了「自由市場」的打手,他們故意放出懷疑訊息,讓科學界共識變得一文不值。盧老師跟我們分享歐蕾柯斯的另一篇文章〈評估埃克森美孚公司有關全球暖化的預測〉(Assessing ExxonMobil’s global warming projections),文章中談到1970年代時,石油公司埃克森美孚會聘用自家的科學家,這些科學明明知道石油對地球有害,但卻將這些研究藏起來,不讓大眾知道。可見這些能源企業如何操縱科學家,來產出有利於自己的學術研究。

就像英國《衛報》所揭露,企業資金匯向了龐大的氣候否認網路,有一系列的專家、研究論文、智庫以及活動團體,他們存在的作用就是為了駁斥氣候變遷的論點。然而,氣候變遷是我們無法忽視的問題,我們每一個人都能夠直接感受到。在演講前的一個禮拜,台南39.7度,而泰國則是出現44.2度的高溫(體感溫度52)。可見氣候變遷並不是一個「迷思」,而是實際存在的問題。

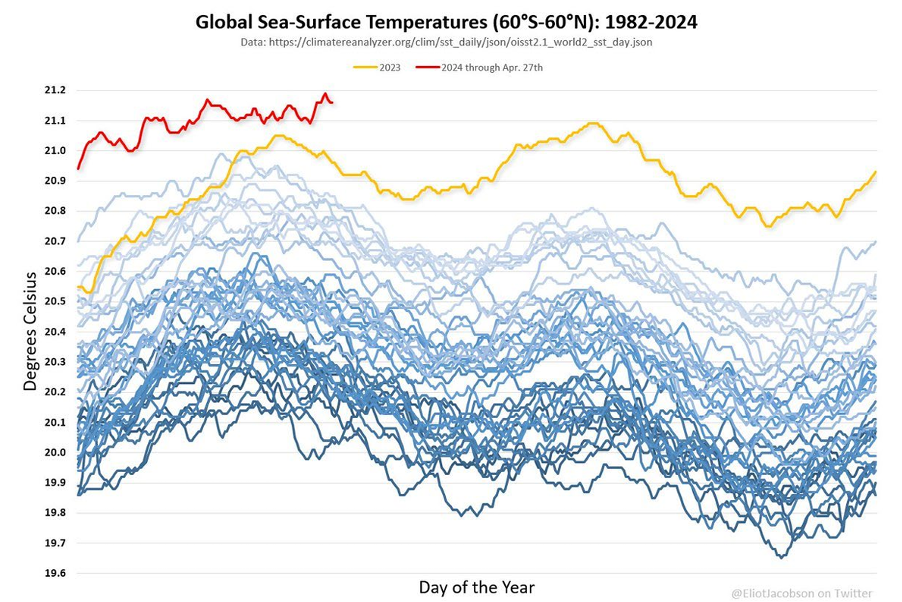

盧老師說,從1880年代開始地球的溫度開始上升,我們的海水表面溫度(Sea Surface Temperature,SST)不斷升高,造成極端氣候問題,讓這環境不再適合每一個人居住,同時也促使了遷移的活動。比如拉丁美洲的農夫因為氣候變遷無法栽種作物,活不下去就要被迫遷移到美國。當我們談到對環境造成的影響或社會問題時,企業資助的智庫就會出來粉飾太平。比如說他們過去曾努力否定全球暖化的現象,或者聲稱石綿對人體無害,甚至是槍支不會影響社會犯罪。可見當企業開始干預插手時,科學發現根本無用武之地。

何謂新自由主義?

接續盧老師提出一個問題:這麼一小群人,怎麼會有如此隻手遮天的權力?這就必須從新自由主義開始說起。她認為新自由主義是「透過包容和廣納的表象,行掠奪與排除之實,藉此達到權力財富向上集中的騙術。」財富向上集中是通過所謂的「涓滴經濟」(Trickle-down economics)來實現的,在新自由主義的經濟模式中,商人會被默許做他們想要做的,而不能以太多環境、食安等法規來約束之。他們的說法是:當頂端的人賺到錢以後,下面的人就會被分到一部分利益。然而事實是,在頂端的有錢人得到很多減稅、免稅、政府補助,結果卻是把財富留給自己。這就造就了分配極度不平等的現況。根據英國慈善團體樂施會(Oxfam)去年的年度報告調查,世界最有錢的十名富豪財富翻倍,可是卻有近50億人更加貧窮。世上最富有的1%人擁有世界38%財富,最富有的10%也佔據了75%,而最貧窮的人們不是零,是負債累累。

這樣的現象是從1980年代開始的。原本在戰後那段時期,上面的人分到的錢比較少的時候,財富的分配會比較平均;可是到1980年以後,財富變得非常集中,只掌握在最有錢的人手中。這最主要是因為戰後流行的凱恩斯主義經濟學開始式微,進入到新自由主義時代。盧老師表示,過去的凱恩斯主義經濟學較重視分配,也會提到國家干預,然而海耶克(Friedrich Hayek)提出的經濟模式在這段時期裡大獲全勝,其著作《通往奴役之路》(The Road to Serfdom)批判了當時流行的凱恩斯學派,並使得新自由主義披荊斬棘,暢行無阻。

當經濟分配越來越集中時,左右派的角力就不存在,取而代之的是大家往右邊跑,甚至遠超於本來的右。所以盧老師提出一個問題:經濟上不民主的話,政治能民主?在新自由主義式民主運作過程中,有錢人影響力會變的相當大。因為所有政黨存活都需要政治獻金。而今天我們的民主/政黨政治,其實會被極端財富分配不均影響,當政黨要確保有足夠的資源時,很難去堅持自己本來的主張。

記者珍‧梅爾(Jane Mayer)著作《美國金權》(Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right)中講的就是這樣一個情境,書中提到著名的寇氏兄弟(Koch brothers)資助共和黨蓬佩奧(Mike Pompeo)參選,並且讓蓬佩奧協助其反對環保政策、反對成立有關不安全商品的資料庫。除了蓬佩奧以外,以「挺台灣」見稱的國會議員克魯茲(Ted Cruz)也有收過寇氏兄弟的錢,不能在國會裡提出任何跟碳税有關的內容。

事實上寇氏兄弟的運作似章魚,有錢人擁有媒體,由媒體來告訴我們世界發生什麼事,並過濾掉他們不想人們看到的;而且還擁有智庫,負責產出論文和知識,幫他們護航;他們擁有遊說集團,可以試圖影響立法或政策決定;大學也是他們的合作夥伴,大學常常以企業家的錢作為計劃經費,在很多事情上也不敢得罪大企業。部分有錢人也會花錢在私人傭兵,盧老師認為黑熊學院也是這麼一回事。表面上是民間全民防衛組織,實際上有企業在背後支援,得到半導體企業家曹興誠的六億台幣資助才得已運作下去。另外她也提到一個有趣的概念,即「偽草根」(Astroturf),在英文上它是指人造草皮,有錢人通常可以製造假的草根團體或運動,來掩蓋消息或行銷。

新自由主義與氣候危機

盧老師認為即使總統蔡英文說「扭轉全球暖化是我們的課題,台灣不能置身事外」。然而事實上,政府提出的「淨零」(Net-zero)政策卻是大騙局。「淨零」並非「真零」,在新自由主義體制下,政府只會想盡辦法維護商人的利益,並提出「碳抵換」、「碳交易」等概念,其性質是我們的排碳可以抵銷,商人會以種樹等不同方法來獲取碳抵換額度。當碳權交易變成商品時,只會讓商人變得更有錢。

這就等同於協助企業「漂綠」(Greenwashing)。我們很難認證企業有沒有種樹抵碳,一些科學顧問組成「科學基礎減量倡議目標」(Science Based Targets,SBTi),為企業設立淨零排放標準的減碳架構,他們為企業多減碳行動提供「科學證據」。然而該機構內部卻有批評放寬碳排與碳盤查準則,疑為企業「漂綠」。事實上一般都民間團體很難進行這樣的研究,到最後機構的錢都是從企業出來。

盧老師表示,新自由主義正訓練我們成為自己的豬隊友,事實上它根本不是一種理論,而是一種公關、宣傳或話術。每個人都知道要減碳,但因為減碳會傷害經濟,所以才會拖延,並騙自己「以後再減」。我們的政府會以GDP來衡量經濟發展趨勢,然而GDP是個很爛的衡量指標,只要有買賣,它就會增長。但當發生戰爭需要大量軍火,也會算進這個GDP裡面。它根本無法判斷人們生活過得好不好。另一方面,GDP增長也需要大量的勞動力來推進,但這些錢不會下放到勞工手上,到最後只會變成極端不均的分配。她說,上面的人拚經濟,但下面的人基本上分不到多少經濟成果。新自由主義之所以成功,是由於大眾不知道我們的利益是與他們(頂端1%)有衝突的:頂端1%的富人拿走了許多東西,用了我們的水、電、大氣以及環境,來推進他們的經濟增長。

她形容,資本主義本質上是種「圈地運動」。過去資本主義發展時是靠「圈地運動」起來,將公有地變成私有,並將上面的人趕走,被趕走的人到資本家的工廠打工、到礦坑挖煤。當人們變成勞工時,就會受到極大的剝削,從自給自足變成必須要依賴資本家。前資本主義的1350-1500年代是歐洲一般平民與自然生態的黃金年代,最主要的原因是封建逐漸沒落到資本主義還沒起來這段時間,人跟自然的關係是最理想的,人對其他人、對自然不會有太大的剝削。然而卻因為資本主義不斷生產,而將地球蹂躪到現在這個地步。

海耶克與新自由主義

盧倩儀老師認為,新自由主義的關鍵人物是海耶克。其著作《通向奴役之路》談到政府不應該干預市場,不論是環保、食安等議題也是如此。此書於1944年發表,而其影響力出現在二戰之後,由於反共的大環境我們會接受反共等於民主,然而事實上兩者是不同的東西,前者是經濟制度的分歧,而後者是政治制度的不一樣。

現在的資本主義社會是相當不民主的。生物學家威爾森(David Sloan Wilson)在〈通向意識形態之路:海耶克如何成為怪物〉(The Road to Ideology. How Friedrich Hayek Became a Monster)裡面就比較了凱恩斯與海耶克的不同觀點。前者會強調政府調控市場,確保充分就業;而後者強調市場供需,要求政府不要插手,此外,海耶克更認為市場會自行調節。

有一群銀行家、企業家看中了海耶克的論述,並將他的觀點發揚光大。歷史學家考科特(Richard Cockett)的書《想像難以想像的事:1931-1983年智庫與經濟反革命》(Thinking the Unthinkable: Think-Tanks and the Economic Counter-Revolution, 1931-1983)裡面就提到這點。盧老師比喻,如果海耶克是廚師,那麼他需要一些人負責把菜端出,我們最為熟悉的就是柴契爾(Margaret Thatcher)和雷根(Ronald Reagan)。今天這兩位政治人物也會被認為是新自由主義的推手。前者曾說沒有社會這一回事,大家各憑本事靠努力和本事打拚;而後者則與「供給面經濟學」(Supply-side economics)大有關聯,提倡低税、減少政府支出和干預、提升經濟自由度,並讓大眾的工作意願提升。而且雷根曾留下過著名的一句話:健保就是社會主義。

回到台灣,我們的企業家也在推崇這樣的涓滴效應。像薛香川就曾說:「年輕人對社會分配不滿,並導向為99%民眾與1%有錢人間的對立,結果將導致企業不敢投資。」還有「財政部不該在既有的稅制之外,又要創造出額外的稅目,例如證所稅、能源稅與耗水費等名目。」他毫不遮掩地表示,民眾爭取得太多只會讓企業不敢投資。(出自聯合報,標題為工商大老:反商仇富瀰漫 企業不敢投資)

盧老師提到,這是為什麼有學者會指出經濟學根本是悲劇科學。有一本書就叫做《悲劇科學:即使經濟學家想做好事,但他們如何造成更多傷害》(The Tragic Science: How Economists Cause Harm Even as They Aspire to Do Good),社會科學影響之大,可以讓自然科學等學科領域都會被他牽著走。

讓人失望的政治學

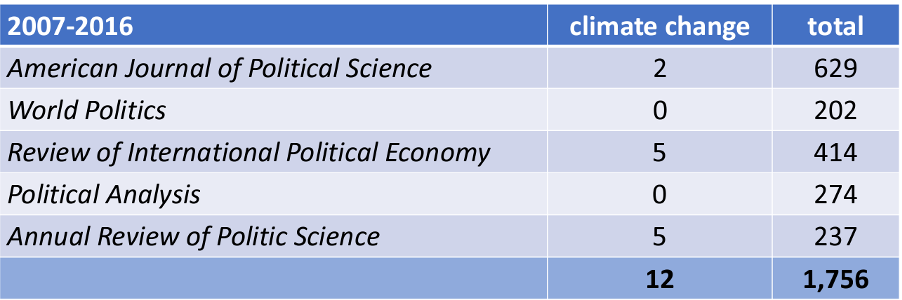

除了經濟學以外,盧老師還認為政治學讓她失望。從2007年到2016年,頂尖的政治學期刊基本上不談氣候變遷問題。大家都知道氣候變遷是政治問題,但政治學者都不碰,十年來在1756篇論文中總共只有12篇。她分享一段經驗,在中研院演講時有位義大利學者不服氣,認為現在大部分學者都會肯認氣候變遷,就連在商學院的學者們都在談氣候變遷。盧老師卻指,這只是某種範式的轉變,過去企業會把氣候變遷壓過去,當作不是一回事,但現在已經無法遮掩了,所以在不能否定氣候變遷時只好「漂綠」。

政治學者的不作為與受海耶克的長遠影響有關。海耶克影響了芝加哥學派(The Chicago School),而師承芝加哥學派的經濟學家布坎南(James Buchanan)曾提出一種個人主義方法學(Methodological Individualism),即質疑過去社會科學裡常提到的「公共」、「集體」,並提出問題:「社會整體利益是誰說了算?」當談論每個人的利益時,加起來的總和就是社會整體利益。按照這樣的學說,公共選擇理論為政治學提供了某種經濟學的見解,群體的最大利益並非政治家的嚮往,而是談論每個人的個體利益。

然而盧老師又再一次提醒,布坎南的金主也是寇氏兄弟。很多諾貝爾經濟學得獎者,如布坎南、海耶克,實際上也是企業家、資本家努力捧紅的對象。美國歷史學家麥克林(Nancy MacLean)在《鎖鏈上的民主:美國極右翼秘密計劃的深度歷史》(Democracy in Chains: The Deep History of the Radical Right’s Stealth Plan for America)就有提到這一段。

當經濟學影響之深遠,觸及法律、心理學、社會學等不同領域,便成為了一種「帝國主義的科學」。而政治學領域的悲劇即是個人主義方法論導致了「理性抉擇」(即主張行動本質上都是理性的,人們在行動前會考量利害得失來做出決定)理論的抬頭,並導致偏好最大化,造就了某些的規範出現。這使得政治學變得更加數據(Data)導向。而研究主題也因此變得更加細碎(triviality),讓我們很難看到全局。

另一方面,新自由主義也深深影響到高等教育的評核準則。各間大學越來越強調各種如SSCI(Social Science Citation Index)的影響指數(Impact Factor),從而直接影響到教師到升等和獎勵制度。除此以外我們也很常看到各種指標,像SDG、CSR、USR等等。彷彿這些數據指標無處不在。盧老師認為,像CSR(企業社會責任)這樣的指標實質是非常新自由主義的產物,就是企業認為自己有能力自我約束,而不需要法律的監管。而我們的媒體,一天到晚都在傳遞這樣的訊息。

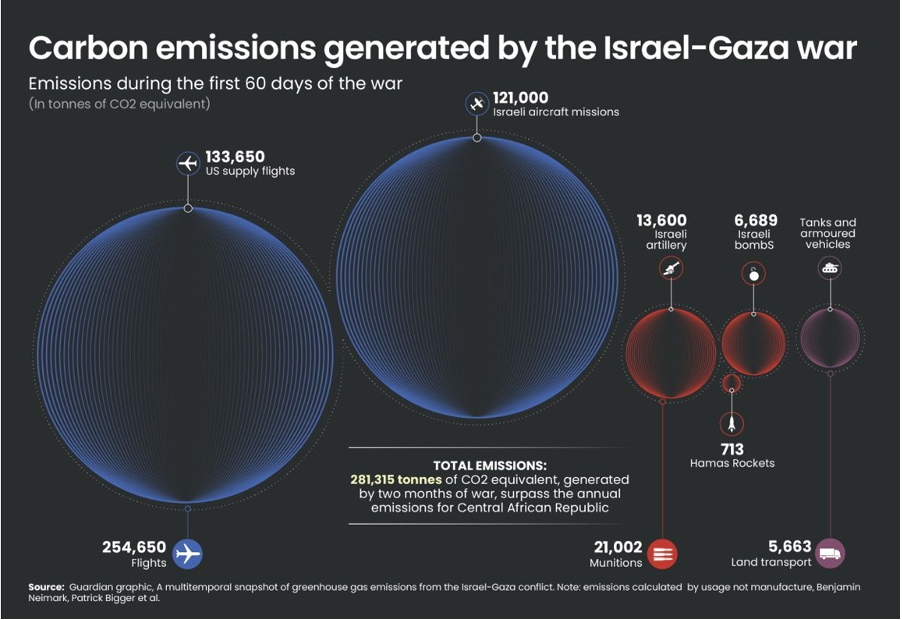

在演講的尾聲,盧老師亦談論到戰爭與氣候。因為美國的政客收了許多猶太捐款,因此才會在加薩議題上不吭聲。而事實上,根據《衛報》報導,加薩戰爭的碳排放相當之大,光是加薩戰爭的首60天就產出了281,000公噸的二氧化碳,超過了20國年碳排的總和。而且一台B-52轟炸機每出任務一小時就會消耗3334加侖的油,相當於美國開車族7年的油耗。換算下來,轟炸機總共飛出33小時,耗費的油相當於美國開車族的231年。可見戰爭實際上也會對環境,造成很大的負擔。

提問環節:我們可以做些什麼?

活動當日學生踴躍提問。首先有學生質疑,盧老師講了許多大環境的問題,會不會有仇富的問題?而面對到這樣的外部因素,我們不能改變,要怎麼去解決?盧老師的回應是仇富並非出路。她指出,重點是要指出經濟的分配是相當不平等,但作為老師,也不能呼籲學生衝出去反抗、當炮灰,或者選擇不幫企業做事。她認為,即使我們每個人都需要為企業做事,努力賺錢,有各種不得已的時候,但還是會有另一條出路。像媒體識讀就是其中一個選擇。我們在吸收這些媒體資訊時,可以多抱有懷疑態度,謹慎查證訊息的來源。而且學生們可以提升自己的外語能力,多關注台灣以外的主流媒體,不要只跟著美國或西方的媒體觀點起哄,因為台灣媒體不會告訴我們資本主義的事情,也不會告訴我們不平等是什麼。多看獨立媒體,也可以是一種出路。

另外有學生問到有關聯合國永續發展指標(SDGs)是不是在「漂綠」?實際上「消除貧窮」也只是做做樣子?盧老師認為是。許多這樣的指標其實是新自由主義的產物,我們政府做碳盤查搞得人仰馬翻,可是從不會問為什麼我們需要用到那麼多的電,也不會說我們製造那麼多東西,最後錢會流到很小部分的人手中。雖然政府很常會談「綠色經濟」、「永續發展」,也很努力推動電動車發展,實質是新自由主義的產物,也是新一波的圈地運動。

對此她提出一個常在學院裡出現的概念:去成長(degrowth)。所謂的去成長是一種較為無政府主義的立場,比較像在地運動。通過不同的方式,如合作社、種菜,強調去中心、分散、自給自足的返璞歸真的生活模式,而非權力和財富集中於某些人手中。透過這樣的實踐,值得我們去思考:面對新自由主義,我們有沒有另外一條出路。