【編按】新型冠狀肺炎病毒在全球範圍內肆虐之始,大多數國家採取限制出行、減少經濟活動的手段,試圖抑制病毒在人群中的傳播,然而長期持續一種「非正常」狀態,也很快讓人們感到筋疲力盡,政策都指向儘快恢復正常。但是,也正是這樣的「非正常」,往往打開了一些重新思考既有社會關係、提出創造性作法的契機,而急於恢復「正常」反而關閉了討論的空間。本文作者以日本及孫歌「臨界狀態」的概念,特別是體現在沖繩復歸日本及朝鮮半島(例如在日朝鮮人)的問題上,來思考這種「非正常」、「臨界狀態」打開的複雜性,並提出了反思東亞主體的可能方向。今年是沖繩返回日本五十年,台灣一些論述常以沖繩-日本關係來類比兩岸,可是社會卻又悼念著遭刺殺的日本右翼安倍,因為其親台的態度。另一方面,針對疫情,台灣已安排開放邊境與鬆綁的管制,朝「正常化」的方向。或許,藉著這篇文章作者閱讀孫歌提出的「臨界狀態」,我們對台灣的疫情作法,以及台灣與日本、東亞和兩岸關係等等的問題,可以有什麼不同的反思與想像。作者周雨霏大阪大學畢業,社會學博士,現為日本帝京大學講師,研究領域為日本社會科學思想史。本文原刊於《讀書》2020年第9期,轉載自「謂無名」公眾號,感謝授權。

二〇二〇年春天,新型冠狀肺炎病毒在全球範圍內肆虐。大多數國家採取限制出行、減少經濟活動的手段,試圖抑制病毒在人群中的傳播。日本政府發布「緊急事態宣言」,呼籲國民避免外出。東京都也於四月二十五日至五月六日期間發起「stay home」運動,號召都民稍作隱忍,豐富在宅生活,熬過眼下的居家隔離期。然而,長期持續一種「非正常」狀態,很快讓人們感到筋疲力盡。還不到五月,「自肅疲勞」的相關新聞在日本的大小媒體氾濫。「黃金周」剛結束,雖然感染人數仍以每天五十人以上的速度持續增長,但政府逐步解除「緊急事態宣言」,日本迅速恢復到「新常態」。

這並不是日本第一次「社會性地」終結一場處於進行時的災難。二〇一一年冬天,東日本大地震發生後不到十個月,福島第一核電站的一到四號機組尚未達到安全指標,高濃度污染水不時被排入海中。瓦礫和垃圾的處理、災民重返工作毫無頭緒。時任首相的野田佳彥在十二月十六日宣布,福島第一核電站核洩漏已得到了有效控制。

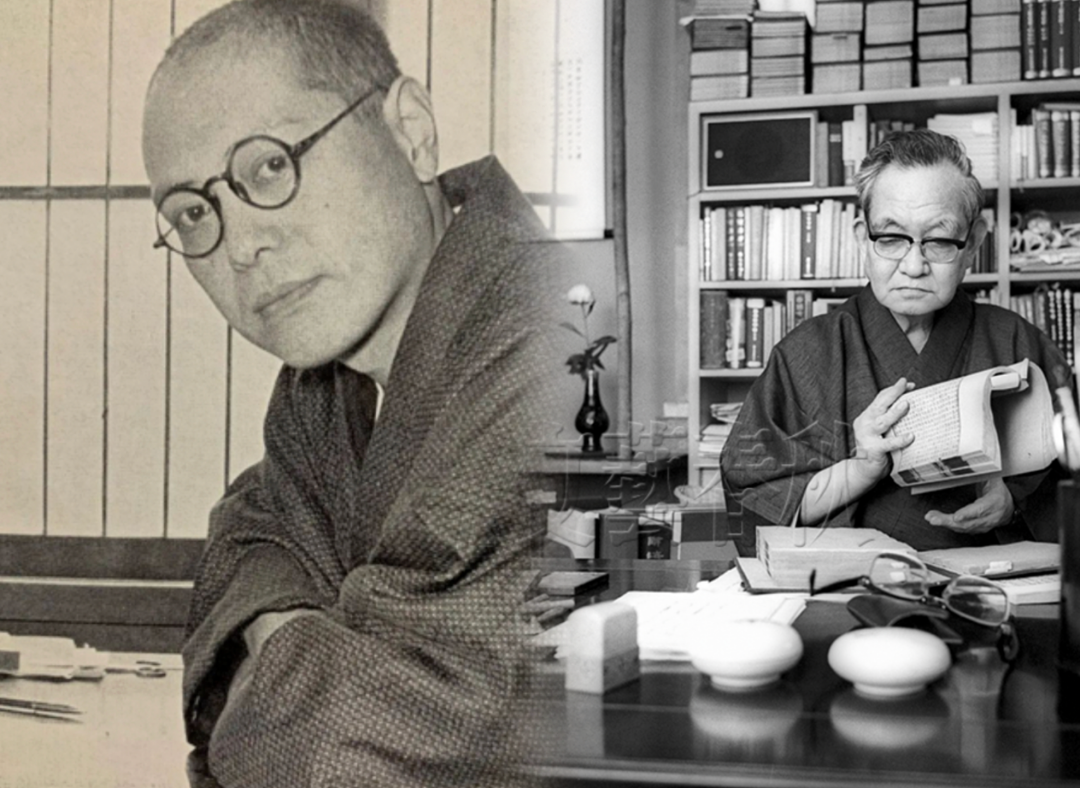

大多數人或許會認為,宣布疫情或災難的收束是永田町與財閥之間的政治博弈結果。但很少有人注意到,這兩個事件背後隱藏著共通的社會心態,這就是人們對「常態」的依賴。美國著名的日本史學家約翰.W.道爾在東日本大地震之後提出一個想法:某些歷史性事故和災難會打開一個瞬間,顛覆人們以往的認識,促發人們用創造性的方法重新思考一切。如果急於恢復常態,逃避「臨界狀態」的不適感所伴隨的思考機遇,這個瞬間將迅速關閉。在新書《從那霸到上海:在臨界狀態中生活》(北京聯合出版公司,二〇二〇年)中,孫歌正是在尋找「臨界」這種生存感覺所蘊含的思想能量。在探求過竹內好的「火中取栗」,魯迅的「不容己」和加藤週一的「局外人精神」所體現的主體性之後,孫歌發現了喚醒東亞主體性的另一種源泉:「臨界狀態的生存感覺」。這種感覺在沖繩與朝鮮半島出身的社會運動家身上表現得尤為鮮明。

一、作為思想方法的「臨界狀態」

在戰後東亞的政治格局中,美國的軍事介入與各種反作用力在多個方向角逐,形成了兩個長期處於「臨界狀態」的場域:沖繩與朝鮮半島。十九世紀七十年代的「琉球處分」以來,沖繩一直是天皇制國家日本內部的一個異數。一九四五年的登陸戰役使沖繩人為東京的決策付出了最慘重的犧牲。一九五二年,日本以出賣沖繩為代價,重新成為獨立主權國家。直到一九七二年,沖繩施政權才由美國返還日本。即使在返還之後,沖繩在天皇制的日本仍有抹不去的違和感。譬如,昭和天皇發布「人間宣言」後,為樹立像徵天皇與國民同甘共苦的形象,曾走訪日本各地巡幸。唯獨沖繩之行,直至一九八九年昭和天皇駕崩始終未遂。這意味著,在像徵國民統合與戰後經濟騰飛的「巡幸」地圖上,沖繩是唯一的「化外之地」 。

沖繩的社會運動家在爭取和平、詰問自身國家認同的過程中,顛覆了近代以來被視為不言自明的一些政治框架。沖繩詩人川滿信一於一九八一年起草《琉球共和社會憲法草案》,主張沖繩需要復歸的不是作為現實國家的日本,而是和平憲法下的日本。川滿的這一提法可謂是思想上的創舉,因為他在「沖繩獨立」與「復歸運動」之外,找到了對國家權力的另類想像。川滿的戰友、評論家仲裡效也嘗試以另一種邏輯來建立國家認同。仲裡效提出,沖繩的反戰運動不存在「球形內部」。這意味著運動思想的主流並不歡迎「沖繩獨立論」這類複製國民國家邏輯的鬥爭方針。此外,由於沖繩處於各種權力的邊緣交界地帶,也就是複數中心權力之間的「臨界狀態」,沖繩的反戰運動家養成了一種「大於沖繩」的鬥爭視野。他們的鬥爭目的,不僅僅是將美軍趕出沖繩一地,而是讓美軍基地無處落腳。他們繞過國民國家的框架,直接尋求民眾層面的跨國連攜,欲以草根的星星之火,達成全球反戰浪潮之大勢。

除了沖繩人以外,帝國日本的擴張與衰亡形成了另一個處於「臨界狀態」的群體,這就是在日朝鮮人(簡稱「在日」)。一九一〇年日本吞併朝鮮半島後,因留學、自主務工、勞務募集等原因從朝鮮半島流入日本的人口,到「二戰」結束時達到二一〇萬。一九五二年,《對日舊金山合約》宣布,原本擁有日本國籍的朝鮮人及配偶、子女的日本國籍無效。從此,在日朝鮮人必須在動蕩的半島局勢與日本社會的歧視、排擠中尋求鬥爭的道路。

與沖繩人異曲同工,一些在日朝鮮人活動家也意識到自己所處的「臨界狀態」具有的潛能。無國籍「在日」詩人丁章在詩集《闊步的「在日」》、《屬於薩郎的地方》(薩郎=朝鮮語中的「人」)都著力表現在日朝鮮人「里外不是人」的尷尬處境。然而丁章沒有停留於失去故鄉的哀嘆與無路可走的迷惘,而是在國家=單一民族=單一語言文化的表象之下,探索逸脫邊界的存在所具有的特殊力量。

從這日語的列島/從那烏里瑪魯(朝鮮語)的半島/無可名狀的大力漢之手/迅速向薩郎伸來/咔嚓一聲/被握碎了嗎/頃刻間被划拉到/他們的囊中/要活得像個薩郎/就要扛得住這對峙/只有薩郎(=人)瑪魯(=語言)/才是力量。(丁章:《屬於薩郎的地方》,二〇〇九年)

丁章敏銳地意識到,民族和文化認同均不確定的「局外人」,或許能夠提供「非此即彼」的二元對立以外的思考模式。在文化層面,丁章提出「在日薩郎瑪魯」(在日朝鮮人的語言)概念,試圖超越語言的「純粹性」神話。在政治層面,他也貫穿了「臨界狀態」的思想邏輯,自願選擇成為無國籍者。丁章認為,大國間的軍事衝突和政治博弈造成朝鮮半島處於南北分裂分裂的「非正常狀態」,摧毀了在日朝鮮人的精神故鄉。只有當南北政治分裂結束,他才會加入統一後的朝鮮半島國籍。

西方近代的國家想像所具有的暴力性,在「帝國邊緣」的沖繩人和在日朝鮮人身上留下清晰而慘烈的痕跡。而丁章與川滿等社會運動家正是由於身處「臨界狀態」,才能以流動性的感覺來營造每一天的生存感,進而超脫常規邏輯來對抗西方近代化強加給東亞的歷史負擔。而對於我們這些遠離東亞和平鬥爭第一線,安居於國民國家框架內的人來說,沖繩和朝鮮的經驗絕不是他人事。

十九世紀中期以來,「黑船來襲」給東亞帶來了新的經濟生活樣式與政治制度,同時也將東亞編入了資本主義殖民體係與西方中心觀的文明等級秩序。西方對東亞的入侵與「內在化」,在軍事政治方面表現為歐美列強對東亞諸國的直接侵略,以及東亞各民族間的衝突、對抗與敵意。在思想和認識論方面,則表現為東亞在敘述自己時的主體性缺失。正如馬克思在《路易·波拿巴的霧月十八日》中所言,「他們無法表述自己,他們必須被別人表述。」需要注意的是,「主體性的缺失」並不是說東亞人缺乏敘述自己的慾望和機會,而是缺乏「東亞的」思考方式。近代化的歷史邏輯侵入東亞導致的直接結果是,我們所熟悉的現代學科無不是從歐美的歷史經驗抽象而來。西方的歷史哲學和社會理論不能有效地解釋東亞的問題。而我們目前尚未找到一種「亞洲的原理」或「東亞的原理」,來反思自身的歷史,找到有效解釋東亞問題的邏輯。因此,從思想與話語的角度來看,近代東亞始終處於自我尋找、自我確認而不得的「臨界狀態」。沖繩人與在日朝鮮人的鬥爭智慧在這一意義上給所有東亞人提供了另類的思想工具和想像力,來重新獲得東亞的主體性。

二、「臨界狀態」與東亞主體性精神的複權

大江健三郎在一九六七年出版了一部帶有神話色彩的小說《萬延元年的足球隊》。小說主人公根所蜜三郎的弟弟、左翼學生運動家鷹四在「六十年安保鬥爭」失敗後,回到了家鄉「谷間村」。鷹四背著家人姦淫智障的妹妹,至其懷孕後誘其自殺。谷間村的商品流通由人稱「超市天皇」的在日朝鮮人老闆掌控。鷹四效仿曾祖父的弟弟、當年策劃幕末暴動的一名首領,集結村里的年輕人,計劃奇襲超市。結果行動失敗,鷹四在青年游擊隊裡的威望大跌。他在混亂中坦白了對妹妹犯下的罪行後飲彈自盡,倒在滿地的霰彈的血糊中。

這部小說因同時處理兩個穿插的時空,又富含寓言元素,關於文學技巧的研究已有很多。有趣的是,柄谷行人在《大江健三郎的寓言》(一九九〇)中,將問題意識引向另一個維度:「亞洲」的主體性在戰後日本思想空間內的缺席。柄谷犀利地指出,作者自身雖然沒有明確意識到,但其小說中出場的「反西方近代價值觀」的人物,譬如跟朝鮮人發生種族糾紛、械鬥致死的S兄,提議燒死全村養殖雞的「超市天皇」,以及戰死在大陸的主人公的父親,均跟「亞洲」有著千絲萬縷的聯繫。柄谷進而主張,以大江健三郎為代表的「進步知識分子」,表面上看似擁抱西方啟蒙價值觀與認識論體系。但在他們的潛意識中,始終有一條隱秘的思想水脈,這就是被剝奪了自我言說能力、由於主體性的模糊而顯得神秘可怖的「亞細亞」。(柄谷行人:《大江健三郎的寓言》,一九九〇年)

一九四五年,日本的戰敗粉碎了日本對亞洲(尤其是東亞)的侵略。帝國的解體也終結了在國策層面上對亞洲相關知識的需求。但縱觀二十世紀,在地理學、社會學、地質學、農學、政策學等多個學科,日本都對亞洲進行了開拓性的探索。同時,亞洲的經驗也反哺了帝國的知識生產,塑造了這一時期內日本學術史和精神史的風貌。毋庸置疑,日本的亞洲論述在資料蒐集方面的縝密與理論關照方面的自覺性達到了難以企及的高度,但日本製造的「東亞話語」內含兩個致命的弱點。第一、日本關於亞洲的知識生產寄生於帝國武力擴張的過程中。因此,它不可避免地內含暴力、支配的慾望以及偽裝巧妙的人種秩序觀。第二、與日本社會科學的其他領域相似,近代日本的亞洲研究也依附於西方理論提供的理解框架。尤其是二十年代中期以降,馬克思主義在日本的開花,觸發各路中國學者開始打著「科學的研究」這一旗號,積極將馬克思社會形態論和塗爾幹、滕尼斯等歐洲社會學者的學說導入日本的亞洲研究。全面侵華戰爭爆發後,日本曾經試圖挑戰近代西歐的霸權體系,建立一套彰顯東亞主體性的亞洲話語。然而,日本稱霸亞洲的野心不斷膨脹,導致對東亞主體性的探索誤入歧途,成為臭名昭著的侵略理論。

一九四五年,五星上將麥克·阿瑟在懸掛著佩里旗的「密蘇里」號上,代表同盟國接受日本投降。從此開啟了美式強權和平(Pax Americana)支配亞洲的時代。在戰後日本的反美和平運動背景下,竹內好、中西功、小野信爾、溝口雄三等新一代中國研究者重新啟程,嘗試以中國「掙扎」「抵抗」的近代化為楷模,找尋日本以及東亞在西方入侵過程中逐漸模糊的主體性精神。竹內好揶揄日本追隨型的近代化多有妙語,如「奴隸根性」「優等生文化」等概念早已膾炙人口。而本書注意到,竹內好在一生的兩次關於翻譯的論戰中,特別討論了翻譯這種「臨界狀態」對於激發主體性精神的作用。竹內好在兩次關於翻譯的論戰中所表現出的姿態,都可用魯迅的一個比喻來形容:「從別國里竊得火來,本意卻在煮自己的肉」。這是魯迅譯著《文藝政策》中的句子,比喻在接受外來新思潮時,自己內部的掙扎與苦鬥。

第一次翻譯論戰發生在一九四一年,是竹內好與支那學者吉川幸次郎圍繞中國同時代白話文的日譯問題發生的交鋒。第二次發生在五十年代,是與松村一人、竹內實等日本共產黨系知識分子辯論毛澤東《矛盾論》的翻譯問題。在第一場論戰中,吉川作為學風嚴謹的前輩學者,對明治以來日本學界模仿西學心切,往往流於囫圇吞棗和斷章取義的粗糙作風提出了批判。吉川認為,譯者,或者說外國文化的學習者,應該努力深入對象文本或對象文化,以達到自我的完成。在第二場論戰中,松村也力求準確通俗,將毛澤東著作完整地呈現於日語的語境中。

從技術的標準與治學的態度來說,吉川與松村似乎無懈可擊。但激怒了竹內好的,正是自持代表「科學精神」,高高在上對文本與研究對象進行「客觀」審判的姿態——這也是戰前日本的「支那學」與五十年代日共系知識分子共通的典型姿態。竹內好與其論敵的本質性分歧在於,竹內好關注如何主體性地通過翻譯來進行思想生產,而吉川與松村等人則抱著「世界已經完結」的態度,僅僅滿足於在母語語境中準確再現翻譯文本中的各種關係。竹內好認為,翻譯這種行為,是「最有效地破壞自我與他者自足性的手段」。因為他者(待譯文本)必須進入主體(譯者)的內部,並成為主體自我否定的媒介。譯者不可能立足於自身的主體意志,譯者必然要追求自我否定。這裡的自我否定,不僅否定了主體本身的自足性,同時也否定了他者的自足性。

竹內好對吉川和松村「科學、客觀、準確」的翻譯態度之不滿,也一直貫穿於他對日本近代化的批判當中。正如翻譯的主體置身於兩種語言文化間的「臨界狀態」,近代東亞被強行編入西方主導的全球經濟和話語體係時,東亞的知識分子不得不直面的,正是外來西方文明與本土東亞文明相互角力所形成的「臨界狀態」。竹內好認為,亞洲的主體性,正是在西方的入侵與亞洲對入侵的抵抗這一過程中逐漸獲得的。竹內好從魯迅的「掙扎」中看到了東亞建立主體性的希望:東亞只有以「掙扎」的方式不斷自我否定,並在否定中自我堅持,才能在西方的入侵中進行真實的抵抗。(竹內好:《魯迅》,一九四四年)

一九七七年,竹內好去世。他的戰友與論敵們也在前後幾年中辭世。代表「戰後民主主義」的一代知識分子逐漸從歷史的舞台退場。然而,我們當下依舊處於前輩知識分子與其長期苦鬥的「臨界狀態」中。借用酒井直樹的說法,就是「西方負責生產理論,亞洲負責生產經驗」的後殖民主義陷阱。更令人遺憾的是,眾多的東亞知識生產者對自身所處的「臨界狀態」無動於衷,太過安逸和理所當然地把自己置身於某一種業已完結的立場和狀態,居高臨下地對分析對象進行「科學的」解剖。正如西川長夫所說,「每當我看到那些毫不反省自身的不足,僅僅滿足於堆砌實證性研究成果就沾沾自喜的研究者時,總是苦惱於不知該如何應對他們。或者說,對於這些無視自己內部殖民主義立場,卻以正義一方自居,譴責殖民主義的非正義和加害性的研究者,我真不知道該如何看待他們。」(西川長夫『植民地主義の時代を生きて』平凡社、2013年)西川長夫想要提醒的是,對殖民主義立場的批判,不可能通過利用身份政治,或對殖民者進行居高臨下的批判而被清算與瓦解。這就好比想通過變成奴才的主人而擺脫奴才狀態,本身就是充滿奴性的思考方式。

東亞在抵抗西方入侵的鬥爭中獲得了不同於歐洲的歷史經驗。「竊別國之火,煮自己的肉」,東亞知識分子應變被動為主動,將「被強迫的現代化」這一經驗作為共同的思想資源,貢獻與西方不同的理論思維形式。換言之,只有當東亞在「臨界狀態」的思想場域,通過抵抗與自我否定重建自己的主體性精神時,才能完成普遍歷史敘述在世界範圍內的全球在地化(glocalization),補全世界史意義上的一種新的普遍性。(孫歌:《普遍與特殊:何為「亞洲性」》,二〇一八年)