「在20世紀,美國確實能夠塑造一個很特殊的國際社會環境,也稱得上是『軟帝國』(soft empire)。這『軟帝國』的核心,包含了某種武力脅迫的性質,是建立在第二次世界大戰的結果上的。在戰爭中,美國(及其同盟)打敗且佔領了敵對的主要國家,像意大利、德國和日本。後來的事實證明,這讓美國變得愈發強勢,在經濟、技術和金融上成為霸權的存在。美國成為了戰後日本和西歐重建的最大協力者,也讓後者能在日後成為世界主要的經濟體。……經濟制裁,可以被視為現今「軟帝國」至關重要的權力技術。美國是應用這項技術的佼佼者,……在今天以美元結算的全球化環境裡,美國金融部門能監控世界各地的交易,並限制那些與華府政治利益衝突的地方。……正如伊朗、委內瑞拉與俄羅斯經驗所示,對出口過一系列的經濟封鎖及制裁,可造成嚴重的損失。」

作者伊凡.提莫費耶夫Ivan Timofeev為俄羅斯外交政策專家,智庫「瓦爾代俱樂部」專案(Valdai Club Programme)主任,原標題「北京和莫斯科可帶頭對抗西方對世界的支配」(Beijing and Moscow can lead resistance against West dictating to rest of world)。本文由林月謙翻譯。

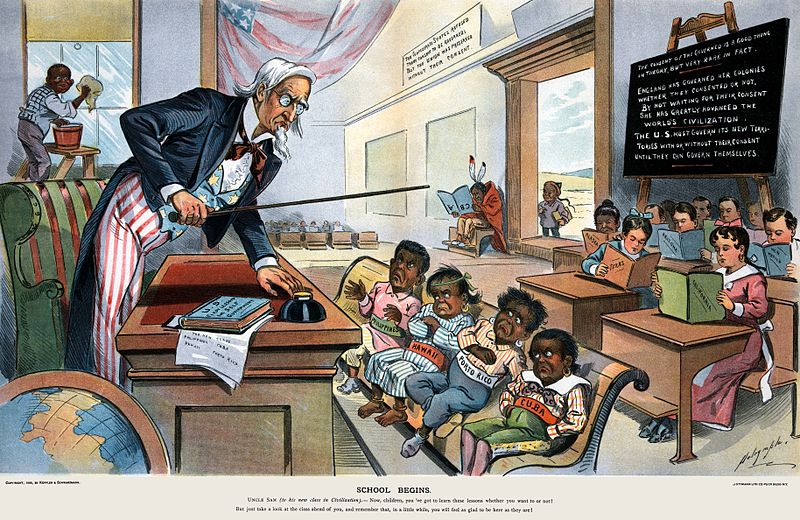

(圖片來源:維基百科,Louis Dalrymple (1866-1905), artist, Puck magazine, publisher Keppler & Schwarzmann, original copyright holder)

就像過去欽察汗國的經驗告訴我們一樣,當許多無視規則的玩家出現時,指令便會失去其意義。因此儘管今天西方仍處於霸權的位置,並擁有大量的控制權,但俄羅斯和中國等國家的抵制,或許會逐漸削弱西方的主導地位。

在某種程度上,現代的制裁政策會讓人聯想到過去欽察汗國的管理方法。它的其中一個要素就是指令系統——可汗向臣服於他的子民發布命令、許可與指示。我們還清楚記得歷史書中所記載的統治原則,比如說可汗允許俄羅斯王子擁有這塊或那塊土地。可汗還能命令神職人員、免除他們的税項,抑或是授予他們特權。

這些都是帝國政策的一部分,正式確立可汗的統治,使得從屬的管治者和機構臣服於他。而且這擁有跨界的特性,即它能作為管理屬下異域領土的工具。一方面,這些領土是可汗的財產;在另一方面,卻又是獨立的國家單位。歷史學家已注意到部落遺產,對於莫斯科周遭建立中央集權國家產生了何種的影響,比如維爾納斯基(George Vernadsky)便明確指出了這點。

所以,我們似乎有必要去討論俄羅斯與部落實踐之間的關聯,並指出其政治中的「亞洲」特性,如何影響到它的專制歷史和權力過度集中。這種敘事在俄羅斯周遭的西方鄰國,以某種方式流傳了好幾個世紀。然而,有些帝國的實踐似乎具有普遍性,今天我們能在美國的政策中看得到,甚至某種程度上,歐盟的政策中也能看到。俄羅斯本身已失去大部分帝國的遺產,甚至比西方國家變得更民族國家。但當然,不排除未來會在某種情況下過渡成帝國組織。

但將現今美國和歐盟定性為帝國,存在著兩個風險。首先是過去帝國跟現代的政治形式這樣比較,不太妥當。它們間存在著明顯差異,在許多方面,根本沒有可比性。而且將現代工業化的大眾民主國家比喻成壓迫性、經濟還停留在原始階段的蒙古帝國,會引來一些人的不滿,甚至是訕笑。規範性的問題是由美國和西歐本身的身分所導致的。其中一個最大的差異是,它們將自身政體定義為自由的組織,並且排除了武力脅迫。因此它們的政治社群是自發組織的,而不像過去的帝國,通過暴力和威脅來管理。

美國和西歐的身份認同是基於他們所創造的政治組織優越。就平等權利和社會契約中公民自由而言,它似乎是最公平的。但這種身分需要樹立「明確的他者」來建立,即過去的專制主義國家,也是一些仍被認為是專制國家的現代國家。其中最明顯的是俄羅斯和中國。市場主導的資本主義原則也構成了西方身分的一部分。於是乎它便會與非自由經濟體系的國家對立。從規範的角度來看,稱美國和歐盟作帝國,接近是種政治挑釁。

儘管如此,這樣的試驗似乎有它的道理,特別是背後有智性的理據。當中人們可能會聯想到哈特和內格里所合寫的《帝國》(Empire)。該書立論基於兩項假設,首先是當代國際關係中,因為權力、經濟和人們能力的差異,不平等和階級制度仍舊存在;其次是志願組織不排除脅迫和支配。跟過去的帝國相比,當下的國家似乎政治上比較軟弱,但並不意味著沒有脅迫和統治。

在20世紀,美國確實能夠塑造一個很特殊的國際社會環境,也稱得上是「軟帝國」(soft empire)。

這「軟帝國」的核心,包含了某種武力脅迫的性質,是建立在第二次世界大戰的結果上的。在戰爭中,美國(及其同盟)打敗且佔領了敵對的主要國家,像意大利、德國和日本。後來的事實證明,這讓美國變得愈發強勢,在經濟、技術和金融上成為霸權的存在。美國成為了戰後日本和西歐重建的最大協力者,也讓後者能在日後成為世界主要的經濟體。

美國不僅沒有被他們發展所阻礙,還能從中得益。在與蘇聯敵對的冷戰期間,形成了抵禦的歐洲-大西洋共同體體系,在這體系裡,美國在軍事和經濟上均佔了主導地位。相對來說,蘇聯對東歐盟國的經濟支配,事實上,還遠不如美國對其西歐盟友所做的一般。

基於意識形態的緣故,冷戰時期西方集團的經濟脅迫會被輕描淡寫的帶過,但在東方集團中卻被放大。就像1980年代末,著名的史詩式電影《星球大戰》變成大眾消費的原型一樣,反映了兩種制度之間的差異。

歐盟,作為西歐中的「軟帝國」,本質上與美國不同,但又跟美國息息相關。這個帝國並非基於軍事和政治上的壓迫,而是在經濟一體化的基礎上,以共同標準和遊戲規則,建立了自己的「世界觀」,並且讓成員國自願接受。然而隨著時間推移,這項「歐洲計畫」便有了更濃厚的政治色彩。到目前為止,作為一個政治-軍事的組織,它依然微不足道,只是北約的附庸,但當標準、規則、官僚機構建立起來,在歐盟內部和經濟影響範圍內,它所擁有的權力和威脅之大,不亞於使用武力。

美國維持它作為世界金融領袖的角色,美元是國際中便捷高效的貨幣;歐盟則作為主要市場,歐元在國際金融中發揮著重要作用。當然,西方「帝國」中的人文主義與「軟性」有其侷限。在那些可以使用武力的地方,它毫不手軟。南斯拉夫和伊拉克的例子就證明了這點。但若看伊朗的案例,侵略可能意味著更大的損失,比起破壞,這種情況下使用經濟措施應對更為合理,且花更少的錢。

經濟制裁,可以被視為現今「軟帝國」至關重要的權力技術。美國是應用這項技術的佼佼者,雖說歐盟也會經濟制裁,而英國在脫歐後亦將經濟制裁納入到其獨立的外交政策體系裡。在今天以美元結算的全球化環境裡,美國金融部門能監控世界各地的交易,並限制那些與華府政治利益衝突的地方。在這套以美國為中心的全球金融經濟體系中,違抗美國的制裁,可能意味著一家跨國公司遭受重大損失,甚至會倒閉。正如伊朗、委內瑞拉與俄羅斯經驗所示,對出口過一系列的經濟封鎖及制裁,可造成嚴重的損失。

不論企業處於哪一個國家,美國使用的次級制裁(secondary sanctions),以及對違反美國法規的刑責與罰款,都規範著企業的行為。比如說,雖然中國政府譴責美國制裁,但中國的公司卻都會審慎處理,避免觸犯。直至2022年的2月,俄羅斯的大型企業仍然小心翼翼避免違反美國制裁制度,即使莫斯科當局仍受到措施限制,而且俄羅斯官方對制裁不滿。儘管布魯塞爾(歐盟)頗有微言,但西歐的企業仍然懼怕美國的處罰打擊,並且乖乖遵守美國法規。而歐盟與此同時也積極地研究他們的制裁措施。

今天的制裁政策也促使了某種指示性的迴圈。例如透過從一個領域到另一領域的施壓,美國財政部可以授權交易的一般許可。在歐盟的政策裡可能有相似的許可。最近的兩個例子便說明了,他們與俄羅斯關係中實際的規則。

第一個例子是關於食品出口。正式來說,美國並沒有限制俄羅斯穀物、化肥及農產品的出口,或者實行禁運。但俄羅斯有一部分的農業企業資產遭到封鎖制裁。外國銀行會擔心烏克蘭軍事衝突爆發後,美國實施廣泛的經濟和金融制裁,而它們都會受到波及、被次級制裁或懲罰,因而拒絕與俄羅斯的出口商進行交易。

航運公司也會基於差不多的理由,拒絕運送俄羅斯貨物。加上許多因素(敵意、食物價格上漲、旱災等)影響,烏克蘭食物也難以出口,對俄羅斯的限制或許會造成嚴重的後果,禍及全球。美國財政部回應的方法,只是以貼「標籤」的方式,許可俄羅斯的食品出口。

第二個例子是,立陶宛試圖阻止俄羅斯貨物經鐵路運輸運至加里寧格勒。因歐盟制裁禁止部分俄羅斯貨物的進口、運輸及轉移,俄羅斯貨物在經過立陶宛領土時被擋下了。在這語境下,布魯塞爾便直接發出指令,解釋制裁不適用於鐵路運輸的這些貨物。

在制裁的骨牌效應下,俄羅斯不得不追溯過往部落的經驗,正視這些禁令。指令只會在涉及到制裁者的利益時,才會生效,他們也可以用「改過從善」的理由作獎勵。歸根結底,在今天制裁政策的原則中,「改過從善」就是最主要的目標。所以俄羅斯只能繼續服從指令,或時創造條件以避開限制。上面提到食品出口問題的解方,可能需要獨立於西方控制的金融結算系統作消費者,或是俄羅斯加速建設自身的船隊。在加里寧格勒的問題上,需要發展俄羅斯飛地上的海上運輸。不然就只能服從別人的規則,今天頒布,明天取消,可以朝令夕改。

欽察汗國及許多帝國的經驗表明,當許多無視規則的玩家出現時,指令便會失去其意義,所以他們至關重要。西方的「軟帝國」仍是國際安全的主導者,但若俄羅斯等國家加入抵抗,可削弱西方的主導地位。中國的加入更是對「軟帝國」帶來很大的挑戰。中國的政策會變得極為謹慎,但在川普任內對中國實施大量經濟的懲罰,已迫使北京當局作應對措施,以確保經濟主權和安全機制。目前為止,中國的公司一直忍受著指令帶來的壓迫。但問題是,這種情況還能維持多久呢?