◎翻譯:金贏、馬曉梅、張婧、莊娜

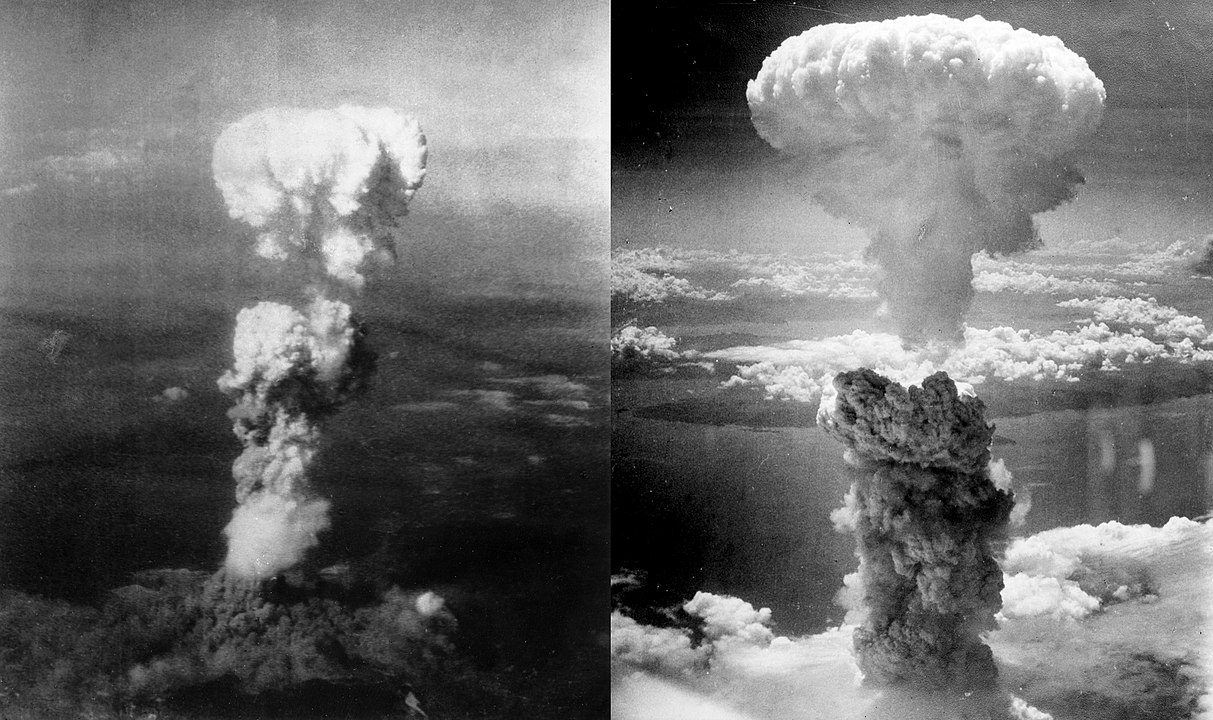

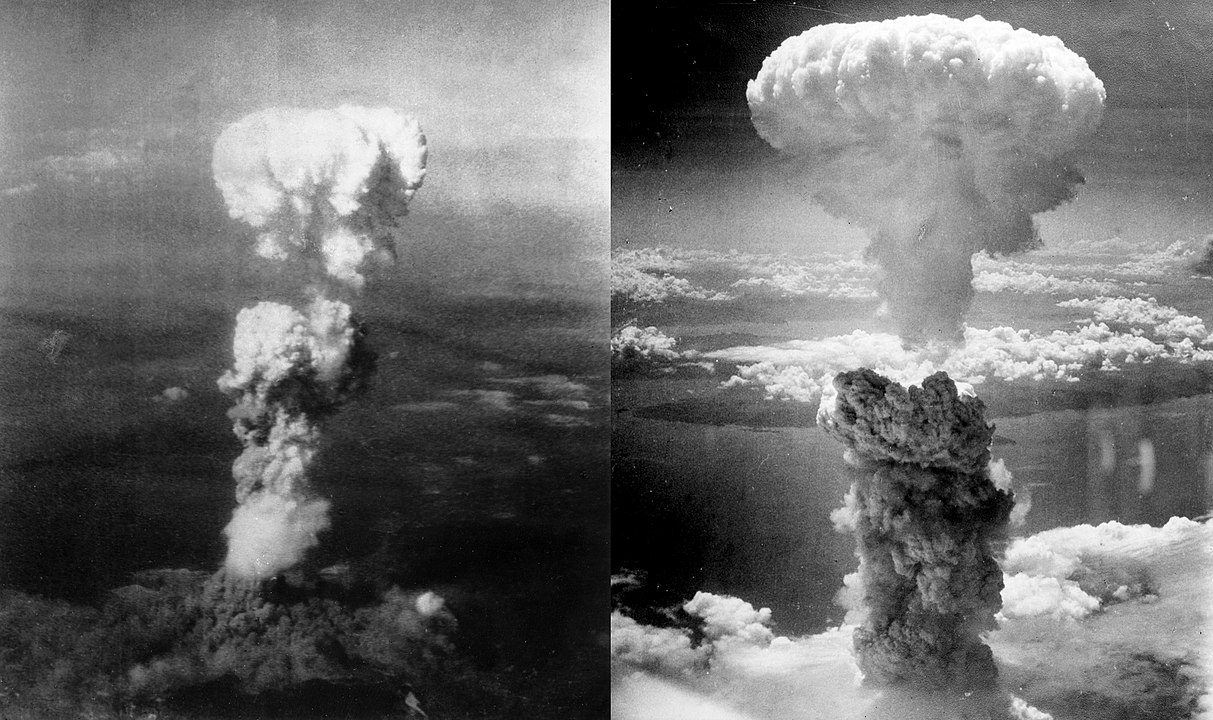

【編案】福島核電廠核子事故發生至今已逾10年,除了海嘯的災難,核電廠事故也帶來了高輻射的污染。今年3月10日,日本原子能管制委員會公布報告指出,發現福島第一核電廠出現嚴重核汙染區域,並使廢爐拆除計劃受到影響,且部分機組排出包含易燃的的氫氣,有可能再次引發爆炸。然而,核電廠事故的高輻射污染尚未解決,日本政府於4月15日就定案將「核廢水」排放入海,主因是核電廠腹地內的儲水槽數量已逼近極限。該政策引起質疑,包括廢水是否能有效過濾,以及對海洋生態的影響為何。當國際社會仍舊對日本食安存在疑慮時,日本漁民也反對該政策,認為該政策可能使得日本漁業雪上加霜。除了探討核能與該政策對於生態環境與海洋漁業的影響,這樣的政策對於東亞與全球的政治帶來了什麼影響?這樣的政策又是在什麼樣的體制下形成,亦即日本核能體制是如何在二戰廣島原爆、冷戰體制美援下建立起來,形成了當今日本政府與社會對於核能與東亞政治的理解?本文作者武藤一羊(1931-)先生,是亞洲批判圈、運動界與思想界備受尊重的前輩,深刻地反省了日本的核能體制,替前述的問題提供了重要的歷史理解。本文分次刊載,此為第一篇,原文刊於《人間思想》第2期頁32-78。感謝《人間思想》授權轉載。

【原文編按】本期出版的這篇極為重要的譯文,出自亞洲的批判圈、運動界與思想界備受尊重的武藤一羊(1931-)先生之手。武藤先生從一九七○年代起就開始遊走於亞洲各地,進行連結的工作,在日本的內部參與建立了不同的民間機 構與團體,如AMPO 雜誌、Pacific Asia Resource Center、自由學校,至今還活躍於共同創辦的People’s Plan Study Group(PPSG)[1],出版刊物與專書介入社會。一九八○年代末期,他發起People’s Plan for 21st Century 的大規模連結, 提出「跨界參與式民主」的方向,核心思想在於人民與人民之間的直接互動。 武藤先生的工作橫跨思想、社運與教育,縱跨五、六十年,是東亞戰後民間 越界連帶的開創性人物。

2011 年三一一事件至今日本社會與政治正在面臨極具關鍵性的轉化,可說是一九六○年代安保運動五十年後,日本民眾從睡夢中醒來,強力衝擊著 無法回應當前大變的局面的政黨政治,變動中的轉化不僅是國內社會結構的 調整,意味著日本政府戰後六十年來僵硬的東亞國際關係位置與角色也面臨 空前挑戰。這樣的政治危機已反應到2012 年9 月正在發生的釣魚台問題,效果上是在調動國外問題來轉化內部三一一以來過大的壓力與矛盾。

是在這樣的語境中,武藤一羊先生的宏文,以核能問題為聚焦的方法,從戰後世界冷戰局勢的整體變化,解釋了日本國家何以走到今天僵局的地步。這篇文章不僅有助於理解世界核能發展的政治經濟特質,更重要的是解剖了動態歷史過程中,在不同時期的日本政治是如何受制於當時的「心情」, 而這樣的構成又如何在下一階段成為變化的絆腳石,阻礙著日本社會的民主發展。整體而言,這是一篇極為重要的論文,提出了以歷史為基礎的「日本國家論」,是理解二戰以來日本大大小小的國家行為的重要思想資源,推薦 讀者耐心、慢讀這篇分析濃度很高的文章。

我們不得不承認,在還在不停地排出放射物質的福島第一核電站裡存在 著某種意志,而且它發揮著作用。這並非比喻。實際上,這個活著的廢墟是建立、支配核電站體制的人們意志的結晶,並且成為了他們在此基礎上長期活動的一種單純化的形態。這種意志在核電站體制的統一支配之下,被清潔能源以及對未來的美好承諾等面紗所遮蔽。我們不斷被告知,如果沒有核電站,就無從談及大量的消耗、便利與繁榮,而我們──社會中的大多數── 也接受了這樣的說法。但是現在核電站已經變成了對環境造成無限汙染、持 續侵害著人類生命而且無法輕易殺滅的殘忍活物,它的本來面目和起源也隨之暴露無遺。

長期以來,我並未充分意識到原子能發電這一事物根源上的殘忍性。我雖然不是反核電運動的活動家,但對從七○年代開始的反核電居民運動深有同感,做了一些事情把這一資訊傳遞給國際社會,並參加了相關的遊行。同時我也發表了一些言論,宣導建立一個與以往以開發和經濟增長為目標的社會相對的可持續性社會。但是,三一一海嘯地震造成的日本東北沿岸社群的徹底破壞和大規模死亡,使我看到因東京電力公司福島核電站的崩潰而暴露的現實卻完全是另一回事,我為此受到沉重打擊。這話顯得有些狂妄、不知分寸甚至愚蠢可笑,因為我本人並沒有在地震中受傷,房屋也沒有倒塌,卻 在這裡說什麼「受到沉重打擊」。但是,在這次的災難與政權水準低劣、無力應對等問題相疊加所造成的事態發展中,我感到了一種社會全面崩潰的危機。

這雖然不是戰爭,但是它讓我們看到了一個深淵──本來做為自明的前提的自然和社會秩序開始從身邊崩裂的深淵。從這一點來看,它與戰爭── 而且是核戰爭──相連接,已經有許多居民被推入這個深淵之中。對於那些從福島的受輻射地區撤離、被迫拋棄家園、拋棄城鎮避難的人們來說,他們自己一手建立起來的自然、社會組織遭到了致命性的破壞,從身邊開始崩裂塌陷。而且由於是核汙染,破壞的過程所造成的災害並不是一次性的,而是 會以數十年、甚至上百年為單位持續下去,一點點地擴大,侵蝕著自然和社會。如果是自然災害,還可以通過災後重建得以復興,但從規定了這次災害 整體特質的福島核電站的悲慘結局來看,同樣意義上的重建是不可能的。由於放射性汙染對人類和環境所造成的汙染和腐蝕影響是永久性的,其破壞不可逆轉。放眼望去,在日本列島的大部分海岸線上密密麻麻排列著54 個核電機組和處理設施。這一情況表明,有朝一日日本列島上社會組織無從延續的事態並非不可能出現。

即便如此,人們(我們)也一定會活下去,重建社會,徐圖復興的吧。而我卻要拒絕這一啟示錄般的遐想。這在廣島、長崎、南京、車諾比、法魯 加、越南、柬埔寨以及前南斯拉夫身上都得到了證實。但是這與政府以及媒 體的「來吧,讓我們踏上復興之路!」的呼籲造成的局面轉換並沒有關係。如 果災後重建與破壞及解體的性質、災難性結局的嚴重程度不相符,那麼「復 興」的推進將會採取把危機埋入地下、以謊言覆蓋真實的形式進行。將危機 埋入地下,一定會通過分離災難受害者、抹殺當事人的聲音並使得生活實際 狀況無從呈現給外界的方式來進行。這一災難已給太多人造成了各種程度、 各種狀態的傷害與破壞。受災者才是在根本上具有決定權的當事人,只有他 們不斷站出來,災後復興才真正談得上有希望。在發生了福島核電站事故之 後,雖然汙染在無止境地蔓延、受災範圍在無限擴大,但整個事態被編入了 以福島的犧牲來支撐東京過度消費的中心/周邊結構中,因此就需要一種能 打破並跨越這一障礙、將這一關係本身轉變為公正關係的積極作用──社會運動,這就是使當事人發揮他們的作用。這裡,當事人從周邊發出來的聲音,是其中的主導力量。首先,只有以當事人的生存權、否決權、決定權的 行使為基礎,重建才會有可能。能否在「收拾」、「復興」的呼聲中將力量落實 到救助對象的立場上,粉碎企圖抹殺當事人聲音的勢力,這是圍繞著災害問 題進行鬥爭的核心內容,也是展開對峙的戰線。在這一對峙中,並不是只有受災者才是當事人,所有認為原子能理所應當納入社會的人,都承擔著決定 是否使這一狀態持續下去的責任。在這個意義上,他們都應當做為當事人站 出來。

這一戰鬥能否取得成功,就取決於這些以複合方式組合到一起的眾多當 事人在孕育著矛盾的動態過程中能否攜起手來,抓住危機的根本要害,並挖出其病根。

三一一以後的事態已充分證明,核電這一事物當中蘊含社會解體的危險。也就是說,原子能發電已不再是做為探討能源政策時的一個選項、缺乏能源的日本所必需的動力源、或維持國際競爭力這一層次上的事物來談了。

它必須無條件地廢除。

如果是這樣,那馬上會浮現出來的一個疑問,就是這種事物最初為什麼 會進入到我們的日常生活中來。尤其是在地震多發國日本,海岸線上竟然並排聳立著核電機組達54個之多,這種有悖常識的事情為什麼會發生?

許多的書籍和論文已經對這些問題做出了解釋和說明,我也並非這個領域的專家,但是由於我個人長年來一直帶著批判性的眼光審視戰後日本國家,我感覺有必要以我自己的方式對這一問題做出回答。也就是說,對於日本的核電問題,我將不是從能源問題或是環境問題的角度,而是把它與戰後日本國家形成這一問題連繫在一起進行討論。對於已經成為爭論焦點的廢除 原子能發電這一當前不可迴避的課題,我也想從另外一個角度去探討它的意義。儘管有些迂迴,但讓我們從一個舊的話題開始談起。

與核電的奇妙邂逅:1957 年的廣島

最近我才意識到,在還沒有意識到以上問題的情況下,我與核電問題的最初相遇是在1957 年。那一年的年初,我做為剛剛成立不久的廢核協議會(原水爆禁止日本協議會,簡稱日本原水協)國際部的事務局員工,正在為8 月要在東京召開的第三次廢除核武器世界大會(原水爆禁止世界大會)緊張地做著準備和推進工作。對於一個像我這樣從朝鮮戰爭下看不到光明和出路的運動、突然轉向了充滿光明和生機的活動場域的年輕社會活動家而言,這項工作極有價值。在美軍結束對日占領兩年以後的1954 年3 月,美國在太平洋的比基尼環礁進行了氫彈爆炸試驗,試驗產生的死亡之塵飄落在捕撈金槍魚的日本漁船第五福龍丸號上,導致船上的人員遭到核輻射。對此,東京杉並區的主婦們自發地發起了禁止核試驗的簽名運動。這一運動瞬間遍及全 國,並與廣島的運動匯合,發展成為廢除核彈的大型運動。(藤原,1991; 丸濱,2011)運動的成員從自民黨到社會黨、共產黨、地區婦女會與青年團,從學生運動到勞工運動,最終發展成為一個與平等的訴求相關連、名副其實的大型跨黨派運動,共徵集了3 千2 百萬人的簽名。這一運動於1955年和1956年分別召開了第一次和第二次廢除核武器世界大會。在會上,廣島、長崎的原子彈爆炸受輻射者首次公開發聲,向世界呼籲廢除核武器。對核武器受害者的救助也被選定為運動課題。我是從第三次大會開始參加大會組織的。大會在東京召開,之後外國代表開赴廣島、長崎,為了協助他們,我第 一次踏上了廣島的土地。

藉著這個機會,我第一次參觀了原子彈爆炸資料館。展覽很有衝擊性,展現廣島整座城市被原子彈轟炸情景的立體示意圖位於大廳的中央。沿著稍顯昏暗的通道,依次展示著原子彈爆炸受難者的照片和遺物。原子彈造成的大屠殺,帶著一種壓倒性的、令人窒息的現實感撲面而來。但是在這一路線 的盡頭,卻有另外一個展室。穿過一道門後,燈光突然變得異常明亮起來, 使人頭暈眼花。說明上寫著這是「和平利用原子能」的展室。展覽先是告訴你原子能是偉大的科學發現、人類的未來會因原子能而愈加開闊,其後一幅幅色彩華麗的展板相繼進入眼簾,用圖畫講解處理核物質的機械手模型、原子能飛機、原子能船隻、以及原子能發電等。從昏暗的原子彈爆炸受害展室走 進來,人會有一種強烈的不協調感,像在另外一個世界。原子彈爆炸造成的無情的大屠殺與原子能許諾的光明未來就藉著這一扇門,被捏合在了一起, 幾乎使人目眩。

這就是1957 年的原子彈爆炸資料館。我當時儘管感到了這種不協調之感,卻並沒有試圖去分析其中的意義,當時的我投身於廢核運動這一和平運 動中,不管是原子能還是別的什麼,不是炸彈的都被我排除在關心範圍之外。 為什麼在原子彈爆炸資料館裡有一個「和平利用原子能」的展室呢?我在很久之後才知道了其中的緣由。在我參觀資料館的前一年──也就是1956 年,廣島舉辦了一次關於和平利用原子能的博覽會,其會場就選在了和平紀念公園內的原子彈爆炸資料館。為了給龐大的展品騰出空地,原子彈爆炸資 料館的展品全部被移了出去。1956 年是廢核運動大有進展、組織漸趨完備的一年,然而正是在這樣的形勢之下,和平利用原子能博覽會被搬到了廣島, 擠走了原子彈爆炸的展品,在原子彈爆炸資料館裡召開。後來我才知道,在博覽會結束之後,和平利用博覽會的一部分展品被「捐贈」給資料館,為了容 納這些捐贈品,資料館設置了一個單獨的展室,1957 年我所見到的就正是這些展品。

這些經過,我是從廣島廢核運動的領袖、也是運動的精神和思想的支柱森瀧市郎的著作(森瀧,1994。以下對森瀧的引用皆出自此書)中得知的。倫理學家森瀧本人即是原子彈爆炸的受害者,他在書中躬身自省,引用自己的日記對「原子能和平利用」是如何被搬到了廣島、以及廣島人做出何種反應做了如下敘述。「我在廣島全面接觸核電問題,是在1955 年(昭和30 年)的1 月末」,森瀧寫道。那年的1 月27 日,美國民主黨的眾議院議員耶茨(Sydney R. Yates) 在議會上提出了在廣島建核電站的決議案。(田中,2011)這個消息給廣島市民帶來了巨大衝擊,引起了強烈反響。2 月5日的《中國新聞》報導稱,耶茨在給原子能委員會及艾森豪(Dwight D. Eisenhower)總統的書信中就這一決議案提出:(1)將廣島做為和平利用原子能的中心;(2)三年以內投入使用廣島核電站;(3)雖然最初計畫建設醫院,用於救治至今仍需治療的六千名原子彈受輻射者,但建設核電站更加有用。

森瀧在日記中這樣寫道:

1 月28 日(星期五)的日記

⋯⋯晚上,廢核廣島協議會常任理事會。⋯⋯美國眾議院議員耶茨 提議應在廣島建立核電站的報導出現在今天早晨的報紙和廣播中,我們 對此進行了熱烈討論。最後,我們決定向市民發出揭示其中問題的聲明 書。起草委員包括渡邊、森瀧、佐久間、田邊、迫。

起草的聲明書中列舉了原子反應堆有可能轉為製造原子彈,原子反應 堆所產生的放射性物質極有可能對人體造成危害,其運營會使日本受制於美 國,一旦發生戰爭廣島將會成為最先受到攻擊的目標等理由;並且指出我們 希望首先對受原子病痛折磨的數萬名廣島市民在治療、生活兩方面給予完全 的補償。為此《中國新聞》將其做為〈核電站反對聲明〉做了報導。但是,森瀧回顧道:

看到這一聲明的濱井市長沒有掩飾他的困惑和失望。見到他的時候, 他對我說:「在報紙上看到那篇聲明的時候,我不禁想,『這可糟了!』 本來正岡邁克真的是出於好意才運到那裡去的。」

濱井市長在報紙上談到,「我從去年開始向美國呼籲和平利用原子 能,特別是去年訪美的時候,我向正岡邁克提過此事。他的積極活動終 於結出了果實。但是,如果不解決微量放射能所帶來的壞影響,就不可 能有和平利用。但不管怎麼說,能在最初因原子能而犧牲的城市進行原 子能和平利用,也是對死去的犧牲者的慰藉。以致死為目的的原子能如 今可用於人們的生存,對這一點,我想市民們會表示贊同的」。⋯⋯「我相信這是為了生存,充滿了善意的饋贈。」

於是第二年,和平利用博覽會就來了。如果說「在廣島建核電站」的提議最終只是以一個小插曲而告終的話,那麼和平利用博覽會則是由廣島縣、市、廣島大學、中國新聞社和美國文化中心等共同舉辦的聲勢浩大的正式活 動。於是「和平利用原子能」強行擠進了廣島,並待著不走了。市里提出的將 原子彈爆炸資料館做為博覽會的會場、將原子彈爆炸的2,000 件展品全部移至中央公民館的提議當然也遭到了原子彈爆炸受害者組織的反對。森瀧這樣寫道:

美國推廣到全世界的和平利用原子能博覽會,已經在26 個國家得以舉辦,觀眾人數突破了一千萬。在日本東京、名古屋、京都、大阪的會場,有近百萬參觀者前去參觀。終於,它也來到了廣島。原子彈受害者 的微弱反抗沒有發生任何作用。但是,要把原子彈爆炸資料館的展品撤 去,把那裡做為博覽會的會場,卻很難不讓人反對。

但是市里說,要是不使用資料館,就不得不新建300 坪的會場,需要一千萬元。市里拿不出這些錢,所以沒有辦法,只能在資料館舉辦。

2 月10 日(星期五)的日記

⋯⋯晚上,與市長(渡邊氏)就(為和平利用原子能博覽會)轉移原 子彈爆炸資料館的資料一事進行了談話。市長也覺得撤出資料是不明智 之舉。但是,他還是說:「由於財政上的問題,現在只能利用資料館做 會場。」

4 月25 日(星期二)的日記

⋯⋯從美國文化中心館長耶茨那裡收到了美國政府的答覆。這是根據3 月1 日比基尼兩周年集會所做的決議向美英蘇三國首腦遞交的呼籲廢除核試驗的請求書後收到的回覆。對日本政府的回答和內容基本與此相同。

那時,美國文化中心在廣島承擔了「美國大使館駐外機構」的任務。 我收到這一答覆的信件之後,對Futsui 館長耐心地反覆強調,不應該為了做和平利用原子能博覽會的會場而把原子彈爆炸資料館的陳列品撤出去,應該充分考慮到遭受原子彈侵害的市民的感情。

「如果我是你,就絕不會做這樣的事」,我用了近乎強硬的語氣向他 說道。而Futsui 館長聽後也不再客氣,說「我一定要把『和平利用!』『和平利用!』『和平利用!』塗遍整個廣島。」

讓我再次感到震驚的是,這些圍繞著和平利用原子能而發生的事件發生在1955至1956 年間。1955年是廢核世界大會在廣島召開之年,當時廢核運動發展蓬勃,盛況空前;緊接著,1956 年又在長崎召開了第二次世界大會,而就是頂著這種氛圍,「和平利用原子能」被從外部、由美國帶了進來。(田中,2001;迦納,2011)

這一過程體現出「和平利用」被嵌入了怎樣的脈絡當中,這一脈絡以輝煌的「和平利用」,遮掩並沖銷帶來死亡與破壞的原子彈爆炸。「要把『和平利用!』『和平利用!』『和平利用!』塗遍整個廣島」,能說出這種話,真讓人感覺奇妙,而且似乎也達到了這樣的效果。反映參觀者感想的《中國新聞》的版面上躍動著「為人類的未來帶來希望」或是「活到今天真好──驚異之旅」之類的標題,引用的知名人士的談話中也見不到對和平利用本身的批判。各種評論中雖然提出和平利用要以廢除一切核彈並研究根治放射病的療法為前提、原子反應堆是否有產生致死灰塵的危險、放射性廢棄物該怎樣處理等根本性的問題,但整體上都在「和平利用」是好事的框架下平息了。(《中國新聞》1956 年5 月26 日、27 日)

對資料館長達三周的占用是轉換了原子能意義的象徵性行為,儘管人們私底下對這一不客氣的行為也感到不滿,但最終還是都被引向了「和平利用」=好事的陣線。森瀧在日記中引用的當時的濱井市長的那句話很有衝擊性:「在最初的因原子能而犧牲的城市進行原子能的和平利用,也是對死去的犧牲者的慰藉。以致死為目的的原子能如今可用於人們的生存,我想市民們會對此贊同的」。原子彈爆炸越是壞事、和平利用原子能就因此更加是件好事──通過這種逆轉或是倒錯的邏輯,人們被誘導至「和平利用」的舞台之上。這就是之後「原子能是清潔能源、既安全又放心」這種意象的原型。

但是這裡有一個問題需要注意,那就是在美國淡化原子彈轟炸、將「和平利用」塗遍廣島的地毯式轟炸的作法與接受方日本的脈絡之間,存在著某種出入。《朝日新聞》(2011年8月3日)適時地刊登了「『在原子彈受害國進行原子能發電』的邏輯『正因為⋯⋯才更要』的推進方式在根本上是救贖與復仇心」的評論文章,對「正因為是原子彈受害國才更要和平利用」的「正因 為⋯⋯才更要」的邏輯列舉了幾個版本並逐一進行了批判性的探討。

抓住「正因為⋯⋯才更要」這一邏輯是恰當的,上面的濱井市長的邏輯就是典型的「正因為⋯⋯才更要」的思維模式。而且,原子彈轟炸與和平利用之間的這種關連,在美國一方的戰略性邏輯當中並不存在。我認為,這種「正因為⋯⋯才更要」的邏輯植根於戰後日本得以確立其自身的根本性結構之中,它把原子彈轟炸的體驗當做了被給予的東西來對待。它是已經發生過的、無可更改的事實,所以不願再次把它做為討論的對象,而是當成一種先在的東西。在此之上,就開始尋找自初就帶上了正面印象的「和平利用」與遭受原子彈轟炸危害的體驗之間有怎樣的關係,其中包含了一種希望二者之間 儘量是親和性關係的願望。在這樣的追尋中,遭受原子彈轟炸的體驗就全部 被綁在一起、被抽象化處理了,因為從每一個人被轟炸的個別體驗中是很難找到通向「和平利用是件好事」的道路。而個別的體驗一旦被抽象化為一個遭遇原子彈爆炸的普遍化事件,這種抽象就可以與和平利用建立起關連。而在 其中起捏合作用的,就是「正因為⋯⋯才更要」的邏輯。這時,正面面對原子彈這一對象的通路就被堵上了。到底原子彈爆炸的代價是什麼?為什麼會製造出原子彈這種東西?為什麼在8月6日會有原子彈落下?為什麼會落到人口密集的地方?到底是誰投下了原子彈?是誰做出了使用原子彈攻擊的決定?到底那次戰爭是怎麼一回事?是誰發動了戰爭?是誰、在哪裡成為了加害者?是誰、在哪裡成為了受害者?誰是犧牲者?犧牲者在哪裡?進入這些問題的通路都被封閉了。那個時候「和平利用」的具體內容也沒有得到追問,而是做為正面的價值被抽象化處理。最終,情緒和道德把認識推到了一邊。

但這也可以算是在總結戰後日本的歷史經驗時特有模式的一個例子。「戰爭終於結束了,現在已是和平國家了」,或者是「正因為戰爭如此悲慘,今天的和平才得來不易」。這些抽象的、無法再繼續向前推進的命題,將個人具體的體驗吸納於無形,因而阻斷了總結活著的歷史的道路。「正因為⋯⋯才更要」的邏輯就是這樣一個阻斷的裝置。對這一邏輯運用到極致的是「正因為在戰爭中有數百萬人的犧牲,才有現在日本的繁榮」,這樣的說法不僅是「靖國派」的論客在使用,也是在815的政府投降儀式上被宣讀的正式文書等情況下常常被運用的邏輯。「數百萬人的犧牲」(A)與「現在的繁榮」(B)之間到底有 何種關連,並沒有得到說明。但是把肯定性的(B)看做是拜否定性的(A)所賜,就變成了一種理所應當的道德要求,強要眾人接受。如果要否定二者間的關連,等待著的將是一種「你想冒犯死難的同胞嗎?」的脅迫。正是這種不以邏輯為媒介的情緒性的結合成了戰後日本推卸戰爭責任、免除殖民地責任 最為便利的手段。如果在五○年代的日本能夠對投放原子彈等上述提出的一系列問題進行認真的追問,那麼全面揭示以投放原子彈而結束的戰爭的意義的通路就會被打開,這之中包括日本的加害責任和使用了原子彈的美國的戰爭犯罪行為,緊接而來的會是追究各自責任的過程。如果是這樣的話,在原子彈的死難者慰靈碑上就不會寫上「請安然長眠/過錯將不會再重複」這樣曖昧其詞的話了。在原子彈與「和平利用」的問題上也就不會出現「正因為⋯⋯ 才更要」的關係了。這裡面潛藏著的是戰後日本國家確立的問題之所在這一 祕密。

這裡有必要對「和平利用原子能」這一表達稍做思考。這一說法在一九五〇年代曾被大量使用,之後雖未變成廢詞,但似乎不大使用了。我並未調查 過它的使用頻率是從什麼時候開始下降的。但是有一點可以確信無疑,那就 是「和平利用」這一說法是與「軍事利用」成對出現的。正因為原子能首先是 以原子彈、然後是氫彈的方式出現,所以才有必要提出還有不是炸彈、不是「軍事」的利用方案,這就是所謂的「和平利用」。只有在這個對比之中,「和平利用」這個說法才具有意義。然而通常情況下,詞語並不這樣用。誰也不會去說「和平利用石油」。石油以戰鬥機、戰車燃料、凝固汽油彈材料等其他各種形式被用做軍事,但是在用於暖氣、發電以及私家車的燃料等途徑的時 候,人們卻絕不會說這種石油的使用方式是「石油的和平利用」;同樣,人們也不會說「鐵的和平利用」。其理由就是,石油和鐵最初就是具有廣泛用途的物質。有很多可以在日常生活中使用,同時也可以用於戰爭的東西,但人們不會一個一個地去說xx 的軍事利用或是和平利用,只有在原子能上人們才說「和平利用」,是因為它本來專用於軍事。這一用語揭示了原子能「出生的祕密」,即軍事才是原子能原本的利用價值之所在,而「和平利用」以及做為其 核心的通過(原子反應堆進行原子能發電)原子反應堆進行原子能發電其實是原子彈的副產品。

「和平利用原子能」這句話的使用,是從1953年12月美國總統艾森豪在聯合國上所做的知名演講「用於和平的原子能(atoms for peace)」開始的,但人們很少提及這一演講的題目。「原子能(atoms)」本來就是用於戰爭的(for war),但是今後也可以用於戰爭以外的目的(peace)、可以轉而用於原本目的之外的目的──這一題目正是做為這樣一個宣言才開始具有意義。

那時冷戰正酣,蘇聯已於1949年擁有了原子彈,並於1953年進行了氫彈試驗,打破了美國的核壟斷。英國也開始獨立研發核武器,並在1952 年進行了原子彈爆炸實驗。1950 年開始的朝鮮戰爭在1951 年6月差一步就發展為核戰爭,全世界都為之震動。在之後的十年裡,冷戰與擴充核軍備的競爭日益激烈,再加上遠距離導彈的競相開發,人類研製出的核彈頭的破壞力總計達到了足以將全體人類殺死數百次的、如Ralph Lapp 所說的「overkill」的程度。這自然致使美國、蘇聯和英國進一步提高了以製造核彈頭為目的的原子反應堆和濃縮設備的生產能力,超出軍事需要水準的核物質被大量生產出來。但是既然這些兵器無法被消費(既然不能發動核戰爭),那麼不管再怎樣增加核彈頭的儲備、怎樣開發新型武器,也無法無限制地持續製作下去。而且這個費用必須要由國家的軍事預算來填充,而僅僅靠製造炸彈,不可能維持一個生產部門,為了能夠維持下去,就必須把原子能賣到什麼地方去才 行。武谷三男這樣寫道:

一開始製造的原子反應堆既笨拙,體形又龐大。開發它是為了製造原子彈所需的鈈。當時建造了很多這樣的原子反應堆。在初期,它所產生的能源是麻煩的副產品,被排到大氣和河川中。而原子能受到關注則是在原子彈氫彈的軍備膨脹、材料生產開始過剩之後。(武谷,1976: 頁39)

在這樣的背景下,民營化原子能產業開始得到培育,英國和美國開始將 軍用原子反應堆轉為用於發電的原子反應堆。艾森豪「和平利用」的提案就是 基於這種需要而提出的。

艾森豪的「原子能和平利用」是美國在失去了對核武器的壟斷之後的一個計畫,它的目的是將美國生產的濃縮鈾等核物質向國際的轉移過程置於美國支配的國際機構的管理之下,從而使美國支配世界。也就是說,它是一九五○年代美國霸權的戰略性構成要素,是以核戰鬥力為主軸的軍事霸權體系的有機組成部分。回頭重新再看艾森豪在聯合國所做的演講是否真的是一個「和平利用」的提案,就越發顯得可疑。演講的前半部分強調了核武器的破壞力,並誇示了美國在受到核攻擊時消滅對手的能力,僅在最後三分之一的部分,才提到了包括蘇聯在內的「主要相關國」要將核分裂物質的一部分交由新成立的國際機構(International Atomic Energy Agency, IAEA)來管理並促進「和平利用」的提案,這是與廢除核武器及接觸核武裝完全沒有關連的「和平利用」,這個「和平利用」從提案的時候開始就不折不扣地是軍事利用的附屬品。在戰後,美國多次提出了意在由處於美國實際支配下的國際機構來進行軍備管理的提案──即通常所說的巴魯克(Baruch)方案,但都遭到了蘇聯的否決。這次對於延續了美國一貫意圖的艾森豪提案,蘇聯也是斷然否決。於 是在東西方冷戰的條件之下,「和平利用」的形式成為了東西方圍繞帶有附加 條件的原子反應堆建設展開封閉競爭。美國通過在美國的嚴加控制之下提供 原子能技術和濃縮鈾的雙邊協定,確立了美國主導的原子能利用同盟,而比 美國更早開始了民用原子能開發的蘇聯(1954 年)也建立了同樣的原子能同盟。「和平利用」的同盟不過是沿著冷戰下兩個帝國的分割線確立的。

到了六○年代,隨著法國(1960 年)、中國(1964 年)相繼加入核武器國俱樂部,世界上的核能利用狀況也就必須能適應這種新的情況。已保有核武器的美、蘇(俄)、英、法、中五國開始著手建立核不擴散體制,以加強幾 國的核壟斷,阻止出現新的核武裝國,並於1970 年簽訂了《核不擴散條約》(Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT)。

原子能發電起步,與軍事結合

原子能發電也於同一時期走向成熟。在六○年代中期,「用於發電的輕 水反應堆的訂購迎來了世界性高峰」,因此,吉岡齊認為「這成為起爆劑,實現了核電產業的起飛。」(吉岡,2011)。但是,真的可以認為核電已經從軍事中獨立出來、成為了一個單純的產業部門嗎?原子能的「和平利用」真的成 了脫離「軍事利用」的一個普通業務了嗎?

並非如此。原子能發電確立為產業並不意味著它從軍事中獨立出來。只是產業與軍事這兩個要素的結合形態發生了變化。從原子彈爆炸到後來的原子能發電這個通路之外,一條新的通路被打開,那就是從原子能發電通向原子彈爆炸的通路。NPT自身就表明了兩者新的結合關係,這一條約在條約締約國之間把和平利用原子能做為一項權利加以確認(第四條),對於未保有核武器的國家,禁止其製造、獲得核武器(第二條),並且為了檢查這些國家是否嚴守規定,規定了非核國家有接受IAEA的保障措施的義務。原子能的和平利用,也就是用於發電的原子能反應堆的運轉以及濃縮鈾和使用過的燃料的再處理、核物質的保有量、儲存場所等一切都是IAEA「保障措施」(監察)的 對象,也就是把有關原子能發電的「和平利用」的一切,都做為核武器的潛在生產能力來對待,當有轉用於製造核武器的嫌疑時,就要進行強制監察。從北朝鮮、伊朗的例子來看,由於用於發電等用途的「和平利用」與製造核武器 之間的隔斷僅僅取決於國家的政治性決定,因此這一隔斷可以在任何時候被撤除。也就是說,原子反應堆能不斷地返回其起源──原子彈那裡。對於牢牢控制世界特權的核保有國來說,那些在政治上無法掌控的國家所進行的原 子能發電都意味著潛在擁有製造原子彈的能力。NPT 就是在這樣的前提下創立的制度。

這裡嘗試追問的是,如果沒有珍珠港襲擊,沒有曼哈頓計畫,沒有製造 過原子彈,廣島、長崎也沒有被原子彈轟炸過,那麼會有現在這種形式的核 電存在,並且得到普及嗎?我對此表示懷疑。無論對利潤多麼敏感的企業,會為了發電,想到以如此高的代價與危險入手建設原子能反應堆嗎?這一龐 大、複雜、精密、昂貴而又危險的設備卻僅僅是為了將熱水煮沸產生蒸氣, 從而使葉輪運轉起來用於發電。這與用煤燒鍋爐的原理沒有什麼差異,技術設想上非常原始。的確,這一發電方法對於需要長時間連續潛水航行工作的 潛水艇來說是有意義的。美國1954 年起大肆宣傳的則是由通用電氣製造的最早的核能潛水艇──鸚鵡螺號中搭載了重水型原子能反應堆,之後它就成為原子能發電的榜樣加以宣傳。然而商業用的原子能發電與鸚鵡螺號的原子能 反應堆卻完全不同。不過是給數萬家單位、幾百萬人的日常生活供電而已, 為何不得不用這樣複雜且高成本的燒熱水的熱源呢?何況這發生在1973 年OPEC(Organization of the Petroleum Exporting Countries)攻勢之前,那個時代英美的國際石油資本支配著中東,原油可以低價輕鬆入手,為何會有使用核能進行民用發電的必要性呢?原本只有瞬間的大量破壞才能最大限度發揮作用的核裂變技術轉換成最忌諱瞬間大量破壞的民用發電,這一想法無疑最不合理,那又為何毫不費力地為人所接受了呢?

我並沒有分析歷史經過、回答這些問題的能力。在戰後初期充斥著實現支配世界的浮躁感的美國,曼哈頓計畫所提出的原子彈成為了美國永遠繁榮的象徵。我推測,這一「美國的世紀=原子能」的心理背後大概也有「如果只 是普普通通的話就會被擊退」這一選項。

從NPT來看,原子能發電=原子能反應堆的運轉與軍事直至現在還有連結。若是如此,認為原子能發電這一連結的另一端不受軍事影響就不可能的想法也很自然。在這個意義上,有必要提前確認軍隊會遵循殺害、破壞、削弱敵人,保存自我秩序的原則。軍人的本職是有效殺死敵人,為此軍人會把對方的士兵生命看做必要成本來進行計算。對軍人而言,他們必須守護的是國家這一抽象物,而不是活生生的民眾。軍隊並不關心環境。戰爭恰恰是最 大的破壞環境的行為,也從未有過對環境有利的戰爭。軍隊在作戰中不會去修復破壞了的建築。軍人會固守軍事機密,絕不公開核心資訊。

然而,核武器不光在其使用上,甚至從鈾的採掘起,放射線所導致的對人的生命與環境的破壞就開始了,從始到終這一點從未有過改變,製造開發過程也是以破壞人的生命與環境的前提開始的。進行過核武器試驗的內華達州、新墨西哥、馬歇爾諸島、塞米巴拉金斯克、羅布泊等周圍的居民遭到輻射,儘管壽命縮短,(政府)也不覺羞恥,沒有受到什麼處罰,甚至讓本國居民注射鈈,進行人體試驗。美國的醫學調查機構ABCC(Atomic Bomb Casualty Commission)為了給下次核戰爭收集生體資料,將廣島與長崎的受輻射者當做小白鼠一般來對待;比基尼島氫彈實驗中日本漁民遇難時,美國政府首先懷疑漁民是間諜,接著又否認了與實驗的因果關係。這中間蘊含著人與自然關係的某種哲學──將生命當做工具,把漠不關心視為正當的犬儒主義哲學。

核電本身並非軍用,然而其技術與使用形態的哲學難道不是繼承了軍事基因嗎?「和平利用核能」的軍事起源開始的連續性不也正是伴隨了哲學上的 連續性嗎?尚不知處理廢棄物手段之時就來進行原子能發電、運轉核電站,這種的風格不正是繼承了只追求眼前的破壞,置社會與人的結果於頭腦之外的原子彈攻擊者的行為嗎?原子能發電以剝削人的生命做為其前提,這與軍隊以士兵戰死在戰場做為前提組織起來是相通的。採集核電所用的鈾並未與原子彈區分開來,侵蝕著環境與居民(尤其是原住民)的生活,這種對待生命的犬儒主義難道不是從原子能利用這一起源繼承而來的嗎?

尤為特別的在於對於放射線的態度。讓人難以想像的是日本政府在福島核電站受災之際,迴避聲明其最高使命在於面對放射線的傷害「守護居民安 全」。政府持續讓居民處於高強度的放射性環境中,還在這時給外部傳出偽資訊,主張「同時對健康沒有影響」。直至今日,政府也沒有公開全部資訊。人長期面對原子彈、核電與放射性物質這些眼睛無法看到的有害源,生命會漸漸遭到侵蝕,甚至可能會失去生命。權力儘量不去多談核所特有的、必須對其加以警惕的一面,而是將其從人們的視野中隱去。無論是在原子彈還是在原子能發電中都能看到這一傾向,這一點大概並不是偶然。

曼哈頓計畫的副負責人法萊爾(Thomas Farrell)準將於1945 年9月率陸軍原子彈視察團來到日本。他在東京的記者會上對原子彈的射線與熱輻射的 威力進行宣傳,並說「未發現有日本報導中所提的由放射能輻射而死亡的案例:原子彈經過長時間後,尚未發現由放射線而死亡的案例,廣島現在完全是安全的。」日本方面對放射性物質的主張只不過是「宣傳」(繁澤,2010: 頁93)。這與福島核電站倒下之後日本政府與核能御用學者的態度有著奇妙的一致性。雙方都無視或低估不可忽視的放射性物質:前者是為了避免戰爭 犯罪的罪名,而後者則避免了從根源上對離開人的控制就出問題的原子能根 本不能用於發電進行批判,遮掩了政權負荷不了的狀況。法萊爾否定有受射線輻射人群的存在,日本政府則犧牲了民眾的安全。我從面對這次核電事故 的政權以及東京電力對待民眾的態度中看到了他們與軍隊的相似性。

福島核電站事故以來政府堅守了什麼呢?文科省從未表示過「堅守孩童的安全」是自己的使命,而是將規定數值擴大到臭名昭著的20mSv,因為若不如此,福島縣的公共教育則無法維持。這裡優守的是遵守學校制度,而不是活著的孩子,這表明給福島縣居民做的健康調查的態度與過去ABCC 把受原子彈輻射者當做收集資料對象的「小白鼠」的態度是一樣的。

不過在此暫不深入來談,而是回到戰後日本繼續剛才的討論。

(未完)

註解:

[1] 參見:http://www.jca.apc.org/ppsg/en/

發佈日期:2021年4月19日