◎羅賓.D.G.凱利(Robin D. G. Kelley),紐約大學歷史及非洲研究學部

譯:藍巴勒

【編按】本文為D. G. 凱利|黑色毛主義:紅色中國與黑人革命(上篇)的中篇。於東亞,社會對美國黑人運動的認知一般離不開馬丁路德金的《我有一個夢》演說。然而,美國黑人解放鬥爭既並不能被簡化為幾位運動領袖或是幾場遊行抗議,也並不僅是局限美國以內的「平權運動」。美國黑人運動一直與第三世界解放息息相關;而其中,遠在太平洋彼岸的中國革命更深受上世紀美國黑人運動者注目,毛主義從而一躍成為美國黑人解放鬥爭中其中一脈強大的傳統。於本文,美國黑人運動史學者D. G. 凱利將回顧毛澤東思想與中國從1950年代到1970年代對黑人激進運動的影響。本文譯自《亞非:美國非裔與亞裔之革命政治及文化連帶》(Afro Asia: Revolutionary Political and Cultural Connections between African Americans and Asian Americans)一書中“Black Like Mao: Red China & Black Revolution”一章。作者羅賓.D.G.凱利(Robin D. G. Kelley)任教於紐約大學歷史及非洲研究學部。本文轉載自《逆瀾》(CounterWave),感謝《逆瀾》提供。

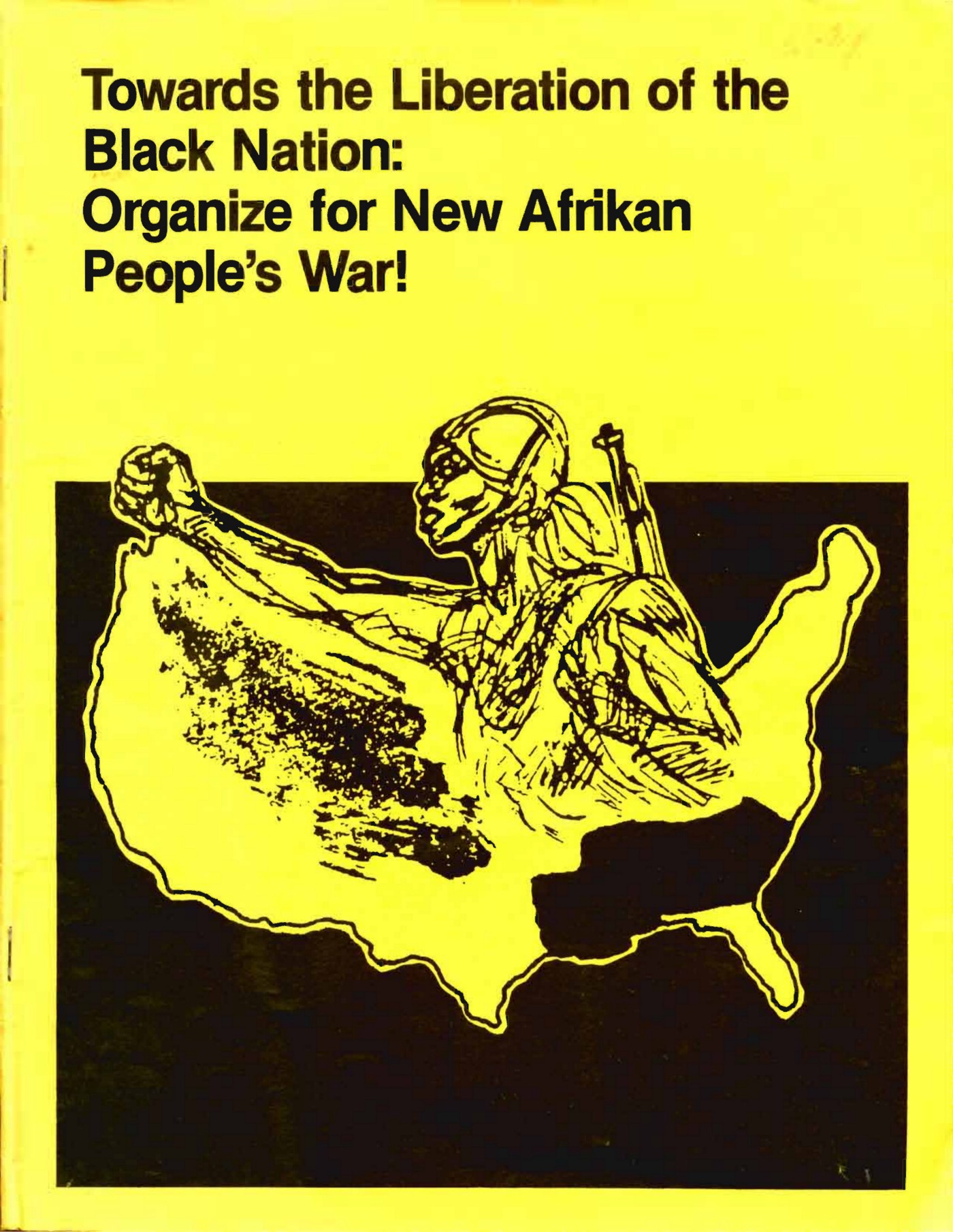

革命行動運動和黑人革命將至

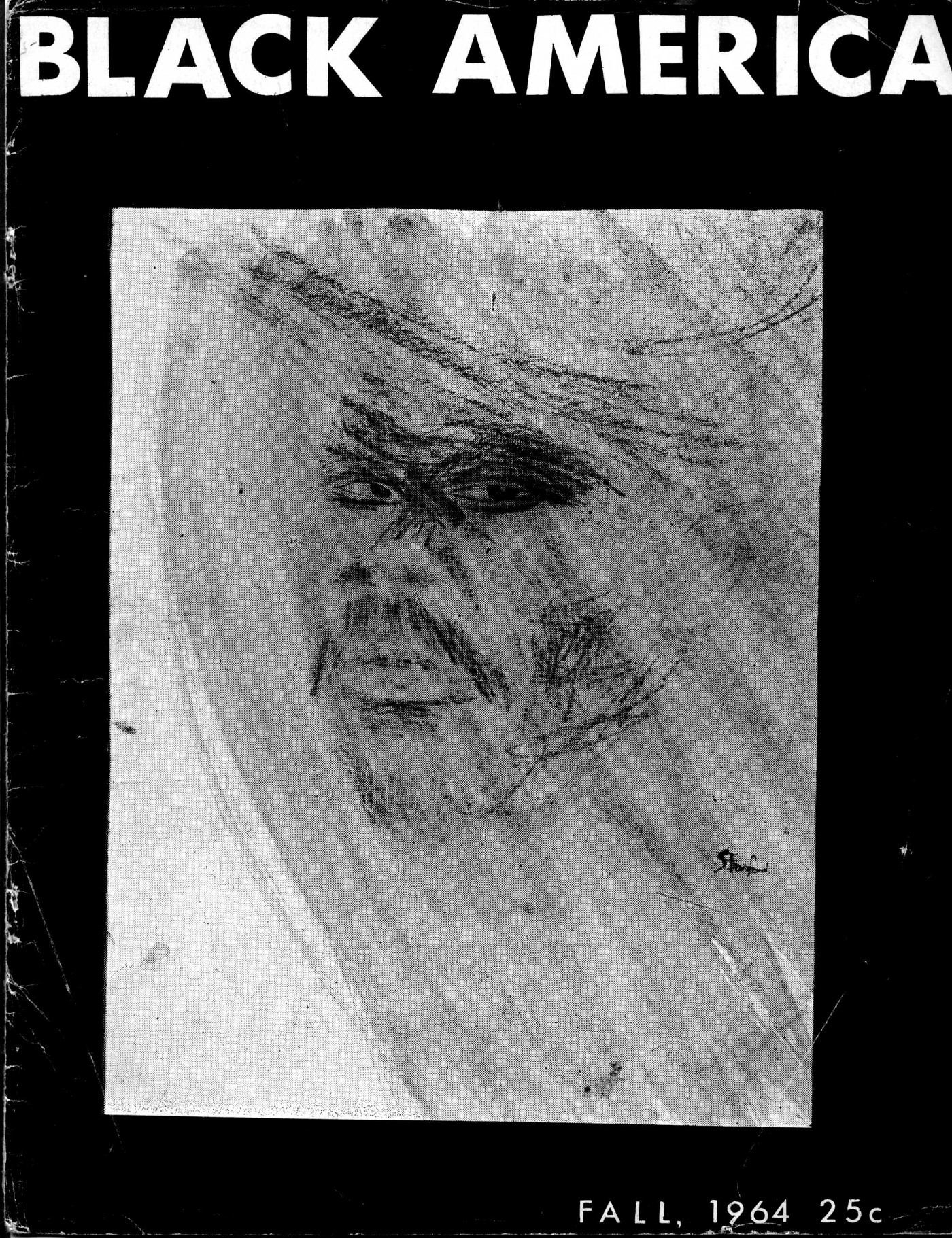

羅伯特.威廉斯(Robert Williams)的古巴之旅或多或少啟發了革命行動運動(The Revolutionary Action Movement,簡稱RAM)之創立。在1961年左右的俄亥俄州,學生爭取民主社會的黑人成員與學生非暴力協調委員會(Student Nonviolent Coordinating Committee;SNCC)及種族平等大會(Congress of Racial Equality;CORE)的社運人士曾舉行小聚,討論威廉斯在門羅的著作及其日後的流亡生涯。這場討論由來自克里夫蘭市(Cleveland)凱斯西儲大學(Case Western Reserve)的黑人學生費曼(Donald Freeman)領導。與此同時,與會者大部分人皆來自一個由威爾伯福斯(Wilberforce)中央州立大學(Central State College)學生組成、名為「挑戰派」(Challenge)的新組織。克魯斯(Harold Cruse)的論文《革命民族主義與非裔美國人》(Revolutionary Nationalism and the Afro-American)尤受挑戰派成員注目。這篇解釋黑人自由鬥爭之環球重要性的論文於當時年輕黑人戰鬥派之間流傳甚廣。費曼受此啟發,希望把挑戰派轉化為一個與伊斯蘭民族(Nation of Islam)相似,但同時採用SNCC之直接行動的革命民族主義運動。經過一場漫長的辯論,挑戰派成員決定在1962年解散組織,並改組為革命行動委員會(起初為了不嚇壞當局,便命名為「改革」行動委員會)。其創會領袖便是費曼、史丹福(Max Stanford)與米歇爾(Wanda Marshall)。幾月後,他們的基本轉移至費城,開始出版一份名為《黑色美國》(Black America)的雙月刊及一份名為《RAM說》(RAM Speaks)的單頁通訊,並計劃建立一個以革命民族主義、青年組織與武裝自衛為目標的民族運動。

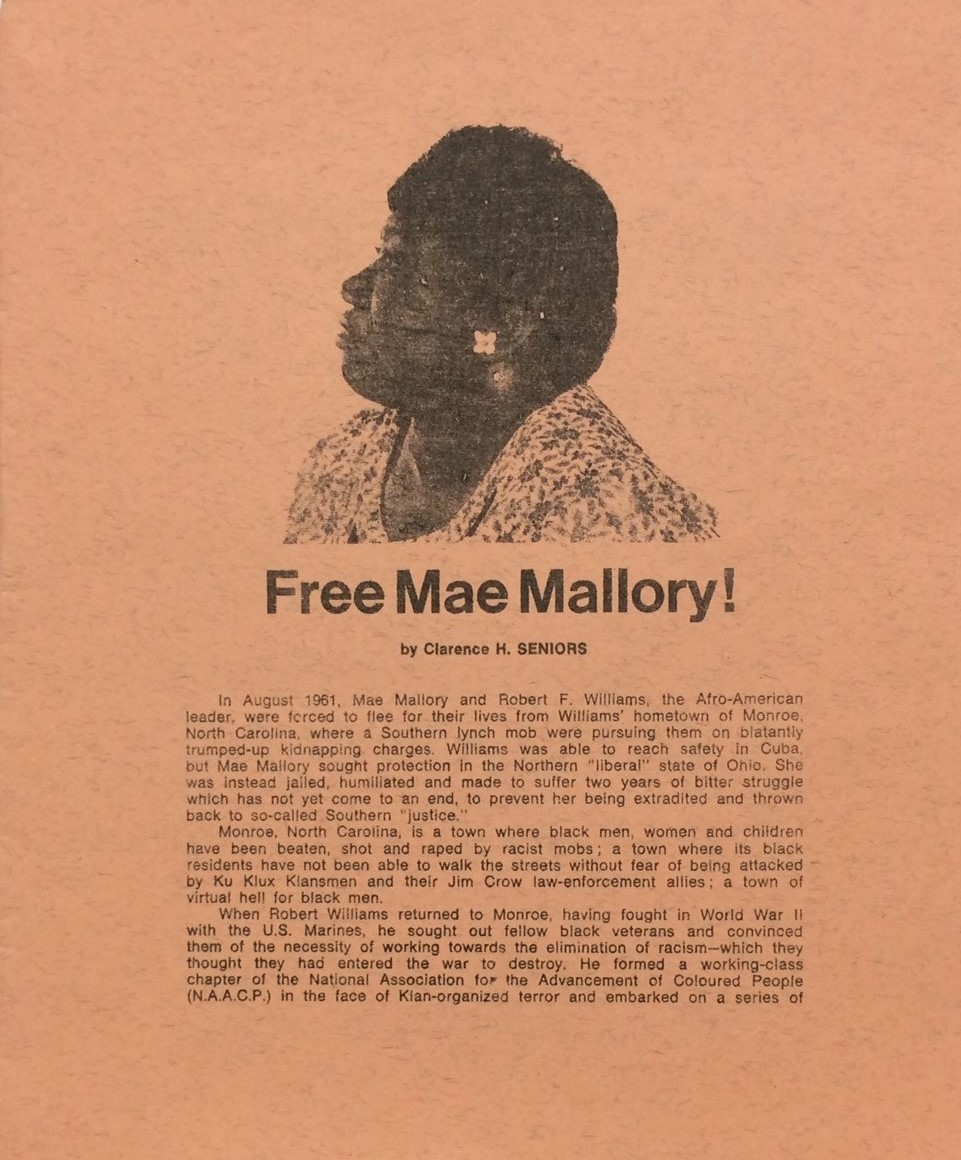

在克里夫蘭市,費曼與RAM成員繼續通過非裔美國人學院(Afro-American Institute)這個於1962年秋成立的政策研究社運智庫進行公開工作。於費曼之領導下,形成一個名為「騷靈俱樂部」(Soul Circle)的領導層,其中包括了一些與社群組織及勞工、民權與學生團體有聯繫的黑人。如哥佛(Henry Glover)、伊凡斯(Arthur Evans)、拜仁(Nate Bryant)與瓦哈伯(Hanif Wahab)等領導層成員便興辦了非洲史及政治的講座、組織論壇討論民權運動的去向、黑人於克里夫蘭市的政治參與,以及市區黑人的經濟狀況。該學院甚至招收了著名鼓手麥斯.羅區(Max Roach)以助舉行一個名為「黑人藝術家於自由鬥爭中之角色」的座談會。學院成員亦以各種傳單及小冊子影響黑人社群對諸種本地及國際問題的觀點。他們希望借助這些簡單的印上「敬啟者」的宣傳單張牽動討論、向黑人社群宣揚其於「選舉、市區重建、對黑人的經濟奴役、軍事競賽與全球南方鬥爭」等急切問題上之立場。在一年間,學院已不再派發傳單,改為出版一份名為《非意見》(Afropinion)的通訊。RAM成員在克里夫蘭市經由非裔美國人學院與來自CORE的社運人士及其他社群組織者合作,要求當局改善醫院內黑人病人之待遇,並就公立學校歷史教程排斥非洲人與非裔美國人一事發起抗議運動。學院於1963年最重要之一役便是保護梅.馬洛里(Mae Mallory)的運動。梅.馬洛里是一位黑人女性;當時,她因在北卡羅來納州的門羅與威廉斯有所聯絡,而被當局關進克里夫蘭市的縣監獄裡。威廉斯赴往古巴不久後,梅.馬洛里隨即於俄亥俄州被捕,於囚室中等待引渡。學院及其盟友,包括伊斯蘭民族的克里夫蘭市分部,向俄亥俄州州長請願,希望當局撤銷引渡令;他們亦於縣監獄前舉起示威,要求當局即時釋放梅.馬洛里。

在北卡羅來納州,RAM則從非裔美國人協會(Afro-American Association)中逐漸成形。非裔美國人協會由華登(Donald Warden)於1962年成立,其成員包括來自柏克萊加州大學與梅里特學院(Merritt College)的學生。不少會員,比如萊斯利.拉斯(Leslie Lacy)、占.拉斯(Jim Lacy)、羅賓遜(Cedric Robinson)、艾倫(Ernest Allen)與休伊.牛頓(Huey Newton)於未來將成為重要的激進社運人士與知識份子。在洛杉磯,非裔美國人協會的主席是位名為艾夫特(Ron Everett)的小伙子。他以後便改名為毛拉納.卡倫加(Maulana Karenga),並創立了「我們的組織」(US Organization)。作為一群樂與所有人辯論的戰鬥派知識份子,非裔美國人協會旋即便建立了自身的地位。他們挑戰教授,他們與青年社會主義聯盟等團體辯論,他們舉辦有關黑人歷史及文化的公開課 — — 這都叫學生和黑人社群印象深刻。在街頭演說(soapbox speakers)傳統早於1930年代消聲匿跡的東灣(除了於1950年代早期一些由共產黨主導的民權大會舉行的零星運動以外),非裔美國人協會正明證了一種極具活力、街知巷聞的戰鬥派知識份子文化是可能存在的。

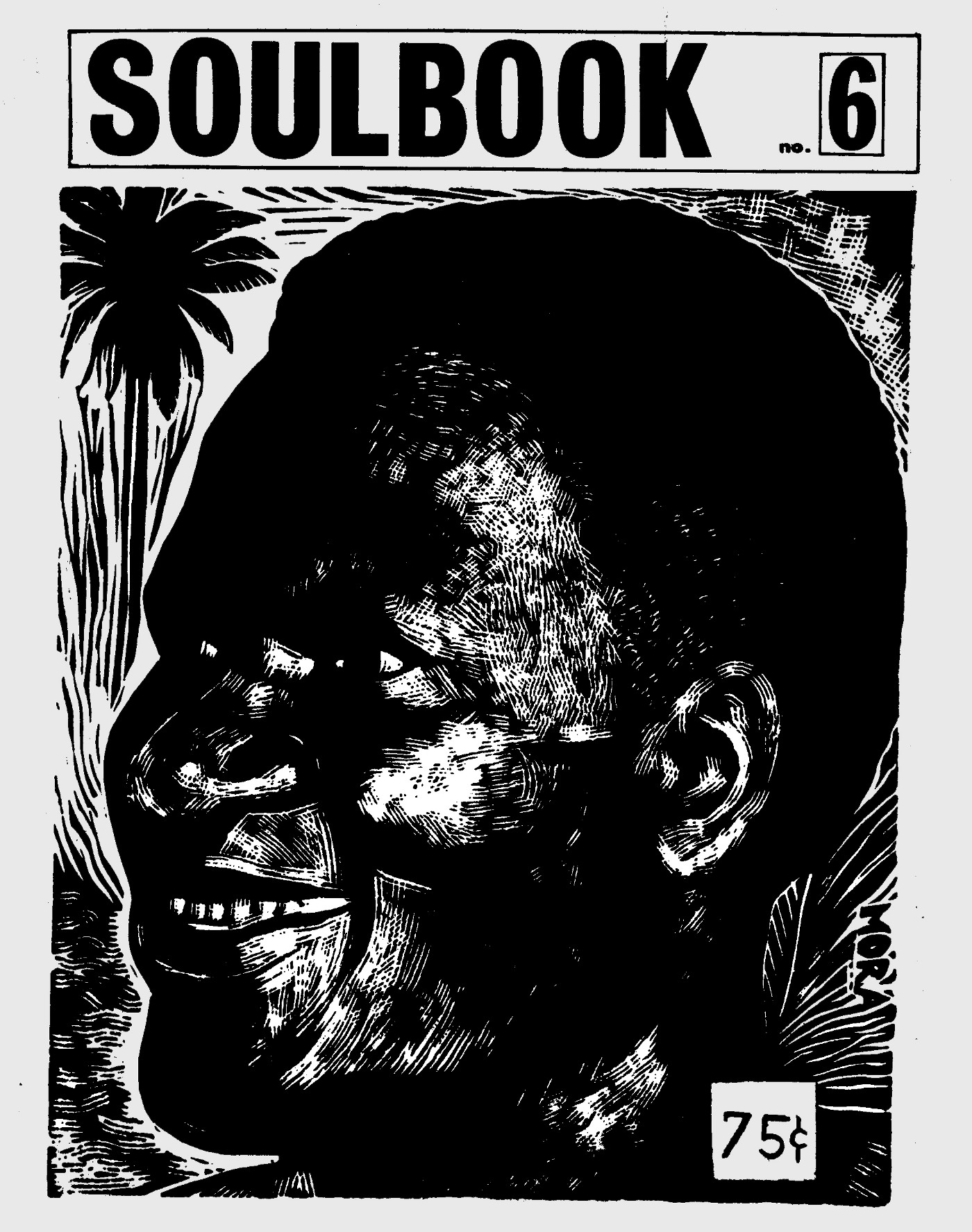

與此同時,進步勞工運動(Progressive Labor movement,簡稱PL)亦開始資助人們前往古巴,並在東灣招募了一些激進的黑人學生。其中一員便是從加州大學伯克利分校轉到梅里特學院、被迫退出非裔美國人協會的艾倫。他是一名來自奧克蘭的工人階級小伙,他與同代的黑人激進分子一樣,因為對民權運動的非暴力及被動反抗的策略心懷不滿,而投向Malcolm X與第三世界解放運動。毫不意外,他於其1964年的古巴之旅中遇上了革命行動運動。艾倫的旅伴中便有一支來自底特律的黑人戰鬥派:德里普(Luke Tripp)、綽號為「毛」的莊臣(Charles (“Mao”) Johnson)、施蒙斯(Charles Simmons)與貝克(General Baker)。他們全都來自學生組織UHURU,日後於組織道奇革命工會運動(Dodge Revolutionary Union Movement)與革命黑人勞動者同盟(League of Revolutionary Black Workers)時皆肩負重任。意外的是,當時RAM的領袖史丹福(Max Stanford)已於島上造訪威廉斯。回程時,艾倫與來自底特律的一行人已決心要建立起RAM來了。艾倫乘坐巴士穿州過省回奧克蘭之途中,便曾於克里夫蘭市稍停片刻,會晤RAM成員。在回到奧克蘭時,艾倫已帶上了多份威廉斯的《十字軍》雜誌和相關的RAM資料,希望於東灣建立RAM。結果,摩爾(Isaac Moore)、肯爾.費曼(Kenn Freeman,又名Mamadou Lumumba)、博貝.西爾(Bobby Seale,未來黑豹黨建黨黨魁)與杜格.阿倫(Doug Allen)便於於梅里特學院經由該校的騷靈學生顧問委員會(Soul Students Advisory Council)建立了組織基地。雖然成員屈指可算,但其於知識及文化上之影響力卻遠大於此。艾倫、費曼與其他人又創辦了一部名為《靈書:黑人世界的革命刊物》(Soulbook: The Revolutionary Journal of the Black World)的期刊,刊載具有左翼黑人民族主義傾向的散文詩與詩歌。其中,費曼的作品流傳甚廣,尤受RAM成員崇敬。他一直要求組織成員於全球脈絡下思考黑人鬥爭。《靈書》的編者亦與老一代的左翼黑人激進分子建立聯繫,俵俵者當數前共產黨員赫伍德(Harry Haywood),他的作品亦有刊載於起初的一期中。

雖然RAM本於北卡羅萊納州克里夫蘭市成立,但至1964年時,費城卻如RAM的「本部」一般。畢竟RAM正是在費城一直以實名而非各種外圍組織公開活動。RAM於費城有著如此實力,因這處是RAM全國主席史丹福的家鄉。RAM正是於費城出版了一部名為《黑色美國》的雙月刊及一份名為《RAM說》的單頁通訊;計劃建立一個以革命民族主義、青年組織與武裝自衛為目標的民族運動;並招募了數名費城社運人士入會,包括艾菲.莊遜(Ethel Johnson,曾於門羅與威廉斯共事)、丹尼斯(Stan Daniels)與班杰明(Playthell Benjamin)。隨後,RAM又招收了一批有意於激進組織肩負重任的費城年輕戰鬥派,包括於SNCC著名的《黑人意識報》任作者、曾因抗議當局草案而入獄兩年半的西蒙斯(Michael Simmons)與將來於1970年代及1980年代成為美國共產黨(CPUSA)全國領導人的蒙泰羅(Tony Monteiro)。

RAM是於戰後首個認真嘗試把馬克思主義、黑人民族主義與第三世界國際主義結為為一而貫之的革命綱領,且有所後續的組織。於史丹福來看,RAM「嘗試把馬克思列寧主義、毛澤東思想應用」於黑人的實際條件,並「提出美國黑人解放運動作為世界社會主義革命先鋒一部分的理論」。年輕的RAM戰鬥派向一些因「極左」或「資產階級民族主義」而被開除出黨、又或因黨投向「修正主義」而退黨的黑人前共產黨黨員尋求政治指引。這些前輩便包括了克魯斯、赫伍德、伯里(Abner Berry)與「母后」奧德莉・摩爾(“Queen Mother” Audley Moore)。摩爾於日後將成為RAM於東岸一位重要的導師,向黨員教授黑人民族主義思想與馬克思主義。「母后」親切地稱為亞的斯亞貝巴山(Mount Addis Ababa)的居所更成為了一整代年輕黑人激進派的學園。摩爾於1963年創立了非裔美國人民族解放黨(African-American Party of National Liberation),於此之上成立了一個臨時政府,並選定威廉斯為流亡總理。這些年輕的黑人激進派亦向底特律傳奇的前托派占士.巴格斯(James Boggs)與陳玉平(Grace Lee Boggs)尋求協助;C.L.R. 詹姆斯(C.L.R. James)的馬克思主義與泛非主義論著深深影響著RAM成員與其他新左翼社運人士,而兩者正是詹姆斯的前同志。

雖然RAM作為運動從未如黑豹黨般受到注目和敬意,其影響力遠超於自身 — — 就如四十年前的非洲血兄弟會(African Blood Brotherhood,簡稱ABB)。誠然,就如非洲血兄弟會,RAM主要仍是一個地下組織,且投放於宣鼓工作(agitprop)的時間比實際組織更多。如史丹斯的領導人認為中國共產黨勝利的鍵關正是領導革命的中國農民起義軍。他們運用了毛澤東的名言 — — 「敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追。」 — — 而這並非一種修辭,他們果真直接從威廉斯的美國城市游擊戰理論中汲取靈感,宣傳武裝起義。

RAM的領導人真誠地相信這場戰爭不單可打,且能於九十日內取得勝利。大眾暴亂與革命原則相結合是勝利之鍵關。1964年《黑色美國》秋刊如此預視美國的末日:

軍隊的黑人男性與女性將叛變,一起參與黑人解放力量。希望協助革命的白人將獲派到白人社群之中,以分化敵方、打擊法西斯主義者,並破解反革命力量的進攻。當大眾傳播系統瓦解,到處將陷入混亂;壓迫者所有的政府中,叛軍將數以百計、四面八方地湧現。股票市場將崩潰;華爾街將停轉;華盛頓特區將被暴動撕裂。各處的官員將會逃命。首批便是喬治.林肯.洛克威爾(George Lincoln Rockwell)、甘迺迪家族(Kennedys)、范德比爾特家族(Vanderbilts)、亭特家族(Hunts)、莊遜家族(Johnsons)、華萊士家族(Wallaces)、巴奈特家族(Barnetts)等人。革命將把這些「一夜清光」……黑人革命會於城市採取破壞策略,首先是電力,繼而是交通;又將於南方郊區打響游擊戰。當城市失去動力,壓迫者便無力回天。

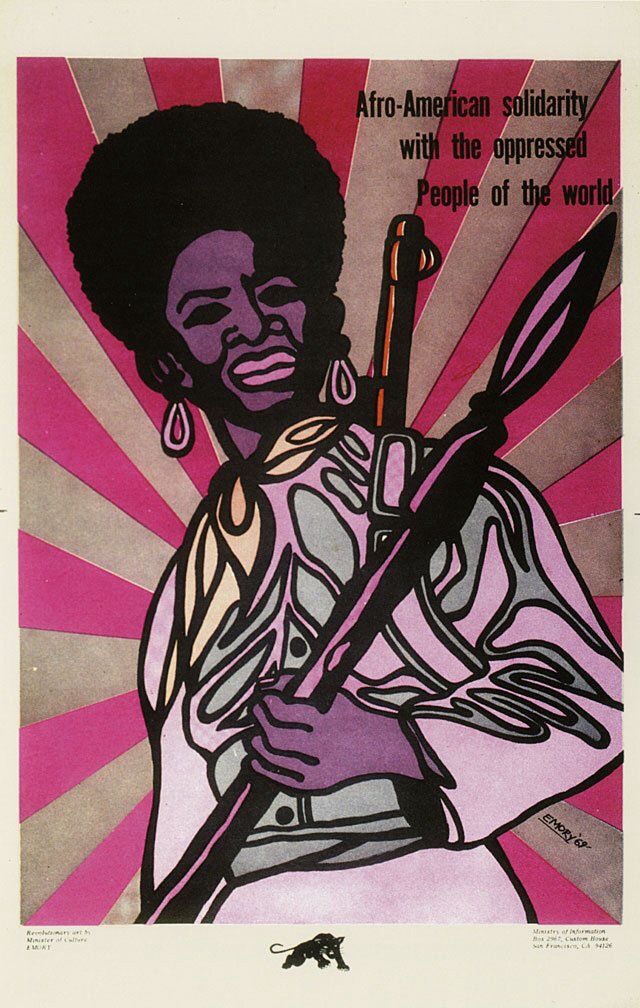

革命很顯然被視為男性之責,因為女性幾乎從沒被提及。誠然,叫人驚訝的是,反修正主義左翼於歷史上一直被男性主導。儘管汪達.馬歇爾(Wanda Marshall)是RAM的創黨成員,她於1964年並沒執掌全國領導之位。除了宣傳成立旨在「組織於白人家庭工作的黑人女性」的「女性同盟」外,RAM至1960年代末組織開始解散前,一直沒怎麼提及女性問題。於1969年,RAM發表了一份論運動中「騷靈姊妹」(Soul Sisters)的角色之聲明。作為RAM的分支,騷靈姊妹既要接受武裝自衛訓練、組織女性青年,亦須教育、照顧、感化潛在的黑人男性革命者。她們最急切的任務包括「影響非戰鬥派的黑人,讓他們參與組織武裝自衛」、促使「白人女性不涉足黑人的政治及性生命之諸方面」、報告一切「於黑人社區及學校中警察及其他白人男性的滋擾」事件,並「宣揚威廉斯為黑人自由鬥爭的國際象徵」。其中有兩項工作最能表明女性於組織的從屬地合,包括訓練「女孩統計黑人人口」,並讓她們「設計及購買具身份象徵的毛衣」。

不論是宣揚民權者或起初的黑人力量運動(Black Power),這種男權主義傾向均見諸於1960年代的黑人民族主義(更不用說白人新左翼)組織,故此RAM的男權主義傾向並不叫人意外。然而,因RAM的領導人自視為城市游擊隊 — — 一支全黑人的毛澤東紅軍,故而其男權主義又再加強了。當然不是所有RAM成員都以此自居,但以此自居者都堅守著一套毛澤東為其黨幹部及人民軍隊之戰士制訂的革命倫理。RAM期望成員遵行之行為準則戒律皆見於《幹部守則》中。守則例子如下:

一名革命民族主義者會對黨內一切權力機關抱持最高敬意……

一名革命民族主義者不能因金錢、榮譽或任何個人利益而腐化……

一名革命民族主義者會毫不猶豫將其個人利益置於先鋒黨的利益之下……

一名革命民族主義者將堅守著最高的道德水平,永不拿群眾一針一線;兄弟姊姊將互相尊重,不會永遠不會惡意相待或利用彼此謀取私利,亦不會因任何原因曲解革命民族主義的原則……

守則與《毛主席語錄》可謂驚人地相似。誠然,最後一則要求幹部不拿群眾一針一線是直接取自「三大紀律八項注意」的。大公無私與全心投入群眾是《毛語錄》另一大主題。此處值得一再對讀。毛澤東說:「共產黨員無論何時何地都不應以個人利益放在第一位,而應以個人利益服從於民族的和人民群眾的利益。因此,自私自利,消極怠工,貪污腐化,風頭主義等等,是最可鄙的;而大公無私,積極努力,克已奉公,埋頭苦幹的精神,才是可尊敬的。」

毛主義相當注重於革命倫理與道德轉化,這於理論上或正與黑人的宗教傳統(以及一般上的美國新教)相對應,就如伊斯蘭民族般宣揚自制、秩序與紀律。在當時盛行享樂主義與濫用藥物的反文化中,毛派倫理於新一輩的學生與工人階級激進派看來或可能別具吸引力。(誠然,很多投身新左翼與女性解放運動的人也受毛澤東的革命倫理思想吸引。)當在諸多方面促成RAM誕生的威廉斯從中國返美,他堅稱所有年輕的黑人社運者也應「經歷個人與道德轉化。一套嚴格的道德倫理革命守則是必須的。革命者是正義實現自身的工具。」對黑人革命者而言,毛澤東思想的道德及倫理維度皆以個人轉化的概念為中心。這與Malcolm X與及後傑克森(George Jackson)一生所體現的很相近 — — 即,以革命意志轉化自身。(雖然愈來愈多激進黑人女性寫成回憶錄,但這種敘事幾乎為男性獨有)不論RAM成員是否遵行《幹部守則》,毛派倫理最終亦鞏固了Malcolm X作為革命模範的地位。

RAM的十二點綱領要求發展自由學校、全國黑人學生組織、步槍俱樂部、黑人農民合作社(不只為經濟發展,亦是為了讓「社區與游擊隊維持一段時間」)與一支由年輕人與失業者組成的解放游擊隊。他們尤其強調國際主義 — — 承諾支持於亞拉非的民族解放運動,並採取「泛非社會主義」。與克魯斯那篇具開創性的論文一致,RAM成員視自身為「於家鄉打著殖民戰爭」的被殖民者。正如史丹福於一份名為《革命運動的計劃與問題》(Projects and Problems of the Revolutionary Movement,1964)的內部文件寫道:「RAM認為非裔美國人並非美利堅合眾國的公民,他們被剝奪了權利,他們是被奴役的被殖民者。以此立場出發,我們認為在美黑人是一個被俘虜被壓迫的民族,他們的鬥爭不應為了融入白人社群,而是為了民族解放。」

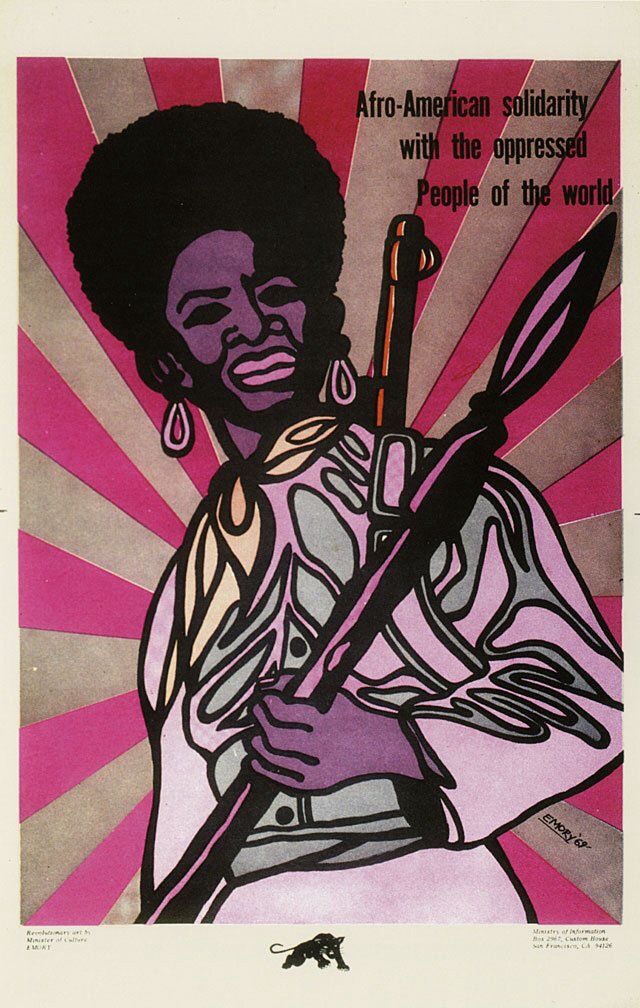

因為正是具有自決權的被殖民者,RAM視非裔美國(Afro-America)為不結盟國家的實際成員。他們甚至視自身為「萬隆世界」之一部分,於1964年11月於納什維爾(Nashville)舉行一場名為「黑人革命與萬隆世界之關係」的會議。該組織於1965年一份刊於RAM刊物《黑色美國》的文章中,開始發展一種名為萬隆人文主義(Bandung Humanism)或革命黑人國際主義(Revolutionary Black Internationalism)的理論,認為西方帝國主義與第三世界的鬥爭比工人與資本的鬥爭是當下更為根本的矛盾。該組織把非裔美國人的自由鬥爭與中國、桑給巴爾、古巴、越南、印尼與阿爾及利亞的事態連結起來,視自身的工作為毛澤東包圍西方資本主義國家、挑戰帝國主義的國際戰略中之一部分。但1966年後,萬隆人文主義這個詞又完全被黑人國際主義所取代了。

RAM在1966年出版的一本極具雄心的36頁小冊子《世界黑人革命》(The World Black Revolution)中說明了黑人國際主義為何物。這部小冊子以《共產黨宣言》為基模,大力支持中國反對資本主義西方及蘇聯帝國。「革命中國之出現開始讓世界的種性與階級矛盾極化,資產階級帝國主義陣營如是,歐洲資產階級共產主義 — 社會主義陣營亦然。」易言之,中國是銳化被殖民者與西方之矛盾的楔子。RAM反對社會主義革命將於西方發達國家出現的論斷,堅持真正的革命方法必然是「黑人底層階級經世界黑人革命,於世界建立專政」。當然,這都是按今日的定義而言:RAM以「底層階級」指代於亞拉非及各處的有色人種;而「黑人底層階級」只是被殖民世界的同義詞而已。中國曾為捍衛其自由而艱苦戰鬥。現在,其餘的「黑人」世界必須緊跟其步伐:「黑人底層階級只有一個方法從殖民主義、帝國主義、資本主義與新殖民主義解放自身;此即經由一個世界黑人革命,徹底破壞西方(資產階級)文明(全世界的城市),建立一個革命的世界黑人專政便可終結人與人之間的剝削,創造新生的革命世界。」為配合這場革命,RAM呼籲於全世界成立黑人國際(Black International)以及創建人民解放軍。

雖其民族主義色彩相當強烈,然《世界黑人革命》總結指黑人民族主義「是真正的國際主義」。只有打倒白人民族主義與白人權力才能為每人帶來解放。於「黑人底層階級專政」下,不只國界會被消滅,「對侵略性民族主義的需要亦得以消弭」。就RAM的社會及意識形態根源而言,這是一份很重要的宣言。但此處所表現的並非一個統一的立場,宣言本身反映了RAM於歷史上一直存在的各種張力。一方面,民族主義者認為革命者應先爭取成立黑人國家,從美國餘部獨立,建立社會主義。另一方面,如占士.巴格斯(James Boggs)與陳玉平(Grace Lee Boggs)等社會主義者則想知道誰將統治「白人」國家,而這又對黑人自由有何意義。他們亦反對重提「黑人國家」(Black Nation)論題 — — 從前共產主義者認為於南方以黑人為大多數的州分(黑人帶,the black belt)有權脫離合眾國。巴格斯夫婦認為革命力量真正來源是城市而非鄉郊的黑人帶。

地下活動多年後,《生活》(Life)雜誌與《君子雜誌》(Esquire)於1966刊出一系列曝光報道,指RAM是其中一大「圖謀向白人發動戰爭」的極端主義團體。他們認為這個「北京撐腰的」團體不僅是危險的武裝組織,且「相當熟讀從馬拉(Jean-Paul Marat)與列寧到毛澤東、切格瓦拉與法農的革命文章。進步勞工黨的哈林支部以一份題為《針對黑人美國的密謀》(The Plot Against Black America)的小冊子回應報導,指中國並沒資助革命,它只是以其堅定的反帝國主義立場樹立起革命榜樣。他們直指黑人起義的真正成因正在於黑人貧民區的生活環境。毫不意外,這些曝光率極高的文章刊登後,RAM成員於費城與紐約的住所隨即被警察突襲。1967年6月,RAM成員被搜捕,被控策劃暴動、以氰化鉀毒殺警察,以及刺殺維京斯(Roy Wilkins)與楊格(Whitney Young)。一年後,於FBI的反情報計劃(Counter Intelligence Program,簡稱COINTELPRO)的彈壓下,RAM改組為黑人解放黨(Black Liberation Party),或非裔美國人民族解放黨(African American Party of National Liberation)。時至1969年,RAM已幾近解體,而其成員則選擇「重回社區並滲透現有黑人組織」,繼續推進十二點綱領,發展一個研究「黑人國際主義的科學與羅主席(羅伯特.威廉斯)思想」的學習小組。

COlNTELPRO的行動只是RAM解體之一因。部分成員轉到其他組織,如新非洲共和國(Republic of New Afrika)與黑豹黨。但RAM一直下降的成員數量及最終解體亦與組織本身的策略錯誤有關。成員對黑人區之情勢的把握及其特別的動員策略已表明他們並不是很合格的毛派。他們並沒謹記毛澤東對革命之持久性質的立論;他們甚至曾指解放戰爭只消90天便大功告成。同時因為RAM領導人專注於直接對抗國家機器和攻擊那些他們指認為改良派的黑人領袖,他們無法於黑人城市社群建立強大基礎。另外,他們雖堅持國際主義,但卻沒接觸美國國內其被壓迫的「民族」。但至少,RAM與威廉斯成功把革命黑人民族主義提升至一個對反修正主義左翼相當重要的批判的理論立場上。克魯斯、法農與Malcolm X 力求於論著與講演中提出的思想,他們皆對之提供了組織上與實際上的範例。更重要者,他們在毛澤東思想中,尤其是文化大革命於中國爆發以後,發現到革命黑人民族主義的理論奧援。

發佈日期:2020/06/30