◎羅賓.D.G.凱利(Robin D. G. Kelley)

譯:孫訥

【編按】於東亞,社會對美國黑人運動的認知一般離不開馬丁路德金的《我有一個夢》演說。然而,美國黑人解放鬥爭既並不能被簡化為幾位運動領袖或是幾場遊行抗議,也並不僅是局限美國以內的「平權運動」。美國黑人運動一直與第三世界解放息息相關;而其中,遠在太平洋彼岸的中國革命更深受上世紀美國黑人運動者注目,毛主義從而一躍成為美國黑人解放鬥爭中其中一脈強大的傳統。於本文,美國黑人運動史學者D. G. 凱利將回顧毛澤東思想與中國從1950年代到1970年代對黑人激進運動的影響。本文譯自《亞非:美國非裔與亞裔之革命政治及文化連帶》(Afro Asia: Revolutionary Political and Cultural Connections between African Americans and Asian Americans)一書中“Black Like Mao: Red China & Black Revolution”一章。作者羅賓.D.G.凱利(Robin D. G. Kelley)任教於紐約大學歷史及非洲研究學部。本文轉載自《逆瀾》(CounterWave),感謝《逆瀾》提供。

這是毛澤東的時代,是世界革命的時代,而非裔美國人爭取自由解放是這場戰無不勝的全球運動的一部分。毛主席是第一個將我們人民的鬥爭提升到世界革命高度的領導人。

羅伯特.威廉斯(1967)

毛主席作為象徵,似乎在年輕的群體逐漸重新流行。毛澤東的思想和形象在眾多的文化政治語境下不斷出現。例如加州舊金山灣區的說唱組合The Coup,讓毛澤東重新成為黑人的英雄,並將黑人抗爭置於國際主義的語境之下。他們在1993年的單曲“Dig it”稱他們的同伴為「地球上的可憐蟲」(The Wretched of the Earth),呼籲樂迷閱讀《共產黨宣言》,並塑造革命的偶像──毛澤東、胡志明、夸梅·恩克魯瑪(Kwame Nkrumah)、賈米爾·阿明(H. Rap Brown)、吉羅尼莫·普拉特(Geronimo Ji Jaga Pratt)以及肯亞的茅茅起義。The Coup以毛時代的風格引用了其名言並寫進曲中:「we realize that our power’s nickel-plated」。即使The Coup是黑人毛主義全盛期以後才誕生的,“Dig It”這首歌卻捕捉到了毛澤東於被殖民世界的精神(意義)(包括非裔美國人) 。在1960年代末到70年代初的哈林區,差不多每個人手上也有一本今天被人們稱為「小紅書」的毛語錄。不時會看見黑豹黨的支持者在街角出售小紅書作籌款之用。更難以置信的是,年輕黑人激進份子會穿著中國農民的服裝漫步在紐約的大街,除了黑色的皮膚與太陽鏡以外,別無異樣。

如同非洲一般中國也在進步,當時普遍也會認為中國人支持黑人自由鬥爭。確實,黑人以馬列毛的名義正在進行革命,那個時代不少黑人激進派認為中國是真正擁有自由的地方,而不像古巴、加納甚至是巴黎。即使它不完美,但至少總比待在虎穴狼巢還要好。1970年的秋天,黑豹黨領導人伊萊恩.布朗(Elaine Brown)到訪北京時,她為中國革命改善了人民生活水準而感到驚訝:「不論老幼,人們都自發地為社會主義的榮光作情感見證,就像浸信會的皈依者一般。」一年後,她與黑豹黨創辦人休伊.牛頓(Huey Newton)一同回國,他們描述中國之旅經歷時說:「有種自由的感覺,彷彿在我靈魂中解放了巨大的力量,我能夠做我自己,無需辯護、偽裝或解釋,我有生以來第一次感受到完全的自由,在同胞們中自由。」在他們踏上中國土地的十多年前,杜波依斯(W. E. B. Du Bois)已認為中國是一個沉睡巨人,它將領導有色人種進行全球反帝鬥爭。 1936年他在長期訪問蘇聯期間首次前往中國,當時仍在戰爭和革命未發生之際。直至1959再度訪華,即使當時到中國探訪屬違法,杜波依斯卻形容好像發現了新大陸。他對中國的變化,特別是婦女解放方面感到震驚,離開後他堅信不疑中國會帶領欠發達國家走上社會主義的道路。那年他在中國慶祝九十一歲大壽,對中國聽眾說道:「中國經歷了漫長的世紀,已經抬頭並往前躍進。非洲應該崛起,站起來,發聲,思考!在過去五百年受到西方的奴役和屈辱,如今得以轉化,面向冉冉升起的太陽。」

黑人激進派是如何看待作為第三世界革命燈塔的中國與作為革命指導的毛澤東思想,是一個複雜而有趣的故事,這涉及到數十個組織乃至從北美的貧民窟到非洲鄉村的整個世界。 因此,下文並不打算展開全面的討論,我們反而將於此文中著手探討毛澤東思想,乃至中華人民共和國從1950年代到1970年代中對黑人激進運動的影響。而且,我們的目的是探索激進黑人民族主義如何在美國的毛主義組織或「反修正主義」組織內展開激烈論辯。我們認為,中國為黑人激進分子提供了「色彩」,或是使他們挑戰西方白人階級鬥爭的第三世界馬克思主義模式,他們根據自己的文化政治語境重塑了這種模式。儘管在許多方面中國呈現的是充滿著矛盾和問題的面向,但事實上中國農民與歐洲的無產階級相對,實現了社會主義革命並樹立了有別於美蘇陣營的政治位置,賦予了黑人激進派對革命重要性與力量的深刻意義。結論是,毛澤東不僅向世界證明了黑人毋需等待「革命條件」才進行革命,而且他的文化鬥爭更深遠地影響了黑人對藝術和政治的辯論。

長征

任何熟悉毛主義的人都應知道,它絕不是旨在取代馬克思列寧主義的成熟意識形態,相反,它標誌著反對後斯大林蘇聯模式的「修正主義」的轉變。毛澤東對馬克思主義思想的貢獻是促使了1949年的中國革命,他堅持農民的革命能力不仰賴於城市的無產階級,這對那些懷疑「黑人必須等待革命」的激進分子特別具有吸引力。毛澤東思想的核心是:馬克思主義可以(且必須)因時地制宜,而且實踐工作、思想和領導骨幹須來自運動中的群眾,不是任何從其他鬥爭中產生或抽象地創造的理論。實際上,這意味著真正的革命者必須有著敢於勝利的革命意志。在各個方面被孤立、群起攻之的人們,不能低估革命意志的重要性。有了正確的理論、道德行為和意志後,革命者便能像毛澤東所言的「愚公移山」了。這也許就是為何林彪會在毛語錄的序中寫道:「毛澤東思想為廣大群眾所掌握,就會變成無窮無盡的力量,變成威力無比的精神原子彈。」

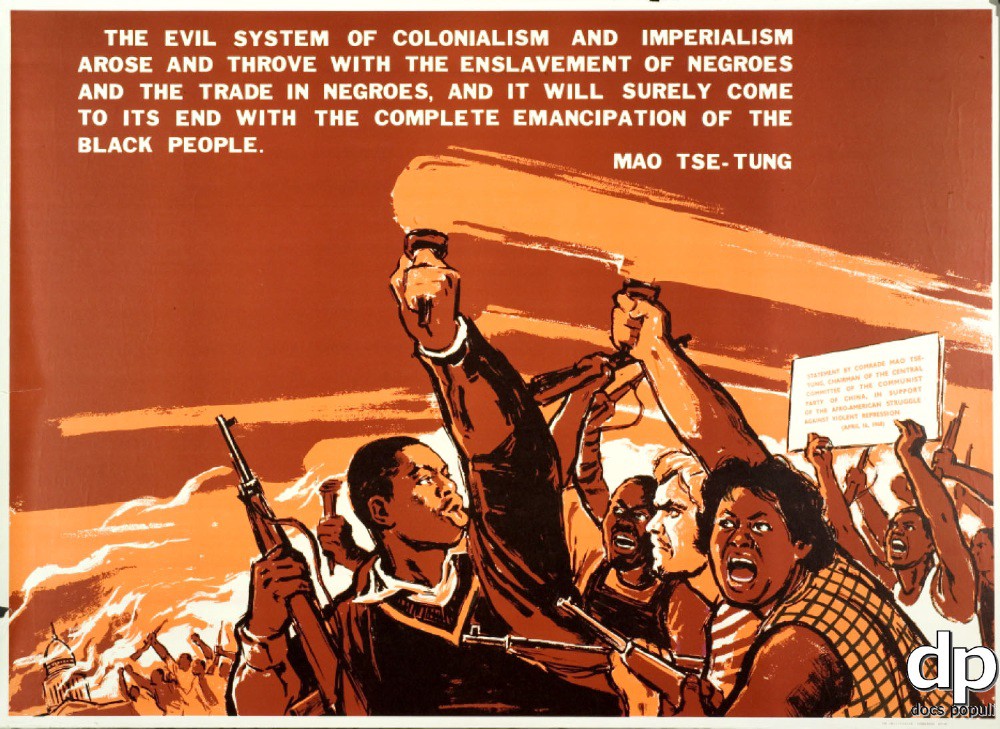

毛澤東與林彪都意識到原來可在第三世界民族主義鬥爭中找到這「原子彈」。在那個冷戰不結盟運動的年代,「有色人種」世界的領導人在1955年聚集在印尼萬隆,試圖勾勒出一條不一樣的發展路線,而中國則希望帶領著多前殖民地邁向社會主義的道路。中國(以林彪「新民主主義革命」理論為基礎)不僅賦予民族主義鬥爭以革命性的價值,更特別向非洲與非裔人民招手。萬隆不結盟會議召開兩年後,中國成立了亞非人民團結組織 (Afro-Asian People’s Solidarity Organisation,簡稱AAPSO),毛澤東不僅邀請杜波依斯在當時還是美國敵人的中國慶生,而且在1963年華盛頓大遊行的三週前便發表聲明,批評美國的種族主義,指出非裔美國人的自由運動是全球反帝抗爭的重要部分。毛澤東說:「萬惡的殖民主義,帝國主義制度是轉化奴役和販賣黑人而興盛起來的,它也必將轉變為黑人人種的徹底解放而告終。」十年後,小說家約翰.奧利弗.基倫斯(John Oliver Killens)的著作與不少黑人作家的作品都被翻譯成中文,廣獲學生廣泛閱讀,叫他印象深刻。看來他在到訪之處都遇到了對「黑人運動及其藝術和文學如何反映運動自身」相當感興趣的年輕知識分子和工人。

有色人種的身分地位是非洲人和非裔美國人強而有力的動員工具,就像1963年,坦桑尼亞莫希的中國代表宣稱由於其白人身分,俄羅斯在非洲沒有發言權一樣。另一方面,中國人不僅是有色人種世界的一部分,而且他們和歐洲人不同,從未參與過奴隸貿易。當然這些主張本質上都是為了促進結盟而提出的,事實是,在十二世紀的廣州曾經有過非洲奴隸貿易,而且共產中國內的非洲學生也偶爾遭受過種族主義的待遇(在毛死後,大學校園內發生的種族衝突更是頻繁出現,像1979年的上海、1980年的南京、1986年的天津)。除此以外,中國對黑人世界的外交政策更多是出於戰略考量,遠多於致力促進第三世界革命運動,這點特別在中蘇交惡後顯而易見。中國的反蘇取態決定了其外交政策,這削弱了對某些非洲解放運動的支持度。就如在非洲南部,中國所支持的運動同時也得到了南非種族隔離政權的支持。

但至少,毛澤東思想仍然在黑人激進分子心中仍有一席之地。儘管在美國的毛主義計畫從未如1930年代獲蘇聯認證的共產黨派般有眾多的追隨者,但它們確實在這個國家牢固地紮根了。就像百花齊放一樣,毛主義變成激進思想的眾聲喧嘩,這並不讓人意外。美國階級鬥爭的辯論中心始終都是「黑人問題」:即黑人在世界革命中扮演了什麼樣的角色。

世界黑人革命

美國的毛主義並非從中國進口的,對那些毛派老左而言,美國毛主義的根源可追溯至1956年,當時親斯大林左派對赫魯曉夫在蘇共第二十次代表大會中的修正主義不滿,並因此進行了反修正主義運動。在美國共產黨的辯論中,有幾個組織意圖應諾將黨推回斯大林主義陣營,包括1958年的臨時組織委員會(POC),1960年的鎚鋼派(Hammer and Steel),1965年的進步勞工黨(PLP)。

進步勞工黨是1962年的進步勞工運動直接產物,它最初由相信中國立場的前共產主義主義者所領導。進步勞工黨堅持認為黑人工人是無產階級革命的「關鍵革命力量」,因此吸引了不少傑出的黑人運動家,例如是洛杉磯的約翰.哈里斯(John Harris)和紐約哈林區的比爾.埃普頓(Bill Epton)。埃普頓於1964年在哈林區暴動期間因「無政府犯罪法案」被捕,此事成為轟動一時的案件。兩年後,進步勞工黨協助策劃了一次學生罷課以爭取在舊金山州立大學開辦非裔研究學程,其黑人解放委員會出版了題為「現在解放黑人」(Black Liberation Now!)的小冊子,試圖將這些城市抗爭置於全球脈絡之中。但到了1968年,進步勞工黨放棄了對「革命」民族主義的支持,並得出所有民族主義形式都是反動的結論。由於其堅定的反民族主義立場,進步勞工黨反對平權運動和工會為黑人與拉丁裔預留職位,這損害了進步勞工黨與黑人社運分子的友好關係。實際上進步勞工黨與新左派之關係也因其攻擊黑豹黨與黑人學生運動而惡化。1969年,在幾個激進民族主義團體的促使下,進步勞工黨成員被趕出了民主社會學生組織(SDS),而該組織成員便有黑豹黨、青年貴族(the Young Lords)和布朗貝雷帽(Brown Berets)。

然而白人馬列毛派政黨並非黑人左派受毛啟發的主因。1950年代末到1960年代初,大多數黑人激進份子是通過非洲的反殖鬥爭和古巴革命發現中國。加納在1957年獨立對他們而言是件值得慶賀的事情,而中情局刺殺剛果總理帕特里斯.盧蒙巴(Patrice Lumumba)而又了引起黑人積極分子的抗議;另一邊廂古巴的革命,以至卡斯特羅在訪問聯合國期間下入住哈林區著名的泰瑞莎酒店(Hotel Theresa),並與黑人領袖與組織會面,讓黑人與社會主義攜手邁進,向全世界的有色人種伸出了援助之手。確實不少的黑人激進分子不僅公開的捍衛古巴革命,更通過公平對待古巴委員會(FPCC)等團體探訪古巴。其中一位探訪者是哈羅德.克魯斯(Harold Cruse),一位仍致力於實踐馬克思主義的前共產主義者。他認為古巴、中國和非洲的革命展示民族主義的革命潛力,能夠復興激進思想。1962年在《新領袖報》(New Leader)發表的一篇文章中,克魯斯寫道,新的世代正向前殖民地世界尋找領袖和洞見,當中的英雄便是毛:「他們之間已經有不少英雄的典範,盧蒙巴、夸梅.恩克魯瑪、非洲的塞古.杜爾(Sékou Touré)、拉丁美洲的卡斯特羅、紐約的穆斯林領袖Malcolm X、美國南部的羅伯特·威廉姆斯(Robert Williams),和中國的毛澤東。這些人對非裔美國人來說是英雄,不是源於其政治哲學,而是因為他們要麼是從前殖民地中獨立出來,要麼像Malcolm X那樣敢於向白人社群說:『我們不認為你的文明值得黑人花盡力氣來融入。』對眾多非裔美國人來說,這是一種真正具有革命性的挑戰行為。」

1962年發表在《左翼研究》(Studies on the Left)的另一篇文章中,克魯斯對革命民族主義全球性的態度更為明確。他認為美國黑人生活在國內的殖民主義之下,故他們的鬥爭必須被視為全球反殖運動之一部分。他寫道:「美國馬克思主義者未能理解黑人與世界諸多殖民地人民之連帶,以致他們無法建立起有關美國黑人的有價值的理論。」對他來説前殖民地是革命的先鋒,而這次嶄新的社會主義革命前沿發生在古巴和中國。

在古巴、非洲和中國發生的革命對巴拉卡(Amiri Baraka)產生了類似的影響,他在差不多十五年後成立了受毛派啟發的革命共產主義聯盟(Revolutionary Communist League),他在訪問古巴時受到盧蒙巴的刺殺事件觸動,開始撰文並投往阿爾及利亞民族主義領袖艾哈邁德.本.貝拉(Ahmed Ben Bella)所編的《非洲革命》(African Revolution)雜誌。正如巴拉卡所道:「印度和中國在50年代來臨前已相繼獨立,直至50年代結束時,非洲許多國家也正式獨立出來(即使某程度上仍是新殖民主義統治下)。加納的夸梅.恩克魯瑪在阿克拉(Accra)的州議會大廈上升起黑星,他的言行正正鼓舞了全世界的有色人種。當中國首次引爆它們第一枚的原子彈時,我寫了一首詩,說:屬於有色人種的時代正式展開。」

維奇基.加文(Vickie Garvin)的一生也許最能體現加納與中國的關係。這位激進主義者在戰後接觸了哈林區的黑人左派圈子。她在紐約的黑人工人階級家庭長大,成年時為養家糊口在製衣業工作。早於高中時她就積極參與黑人抗爭運動,就像支持小鮑威爾(Adam Clayton Powell Jr.)為哈林區非洲裔美國人爭取更多的工資和創立了蒐集黑人歷史資料的團體。她先在亨特學院(Hunter College)取得政治學學位,再於北安普頓的史密斯學院(Smith College)修畢經濟學碩士,戰爭期間她為國家戰時勞工委員會(NWLB)服務,及後組織了聯合工人工會(United office)與工人協會(UOPWA-CIO),並擔任了公平僱傭慣例委員會(Fair Employment Practices Committee)的研究總監和副主席。因爲戰後CIO左派被官方的反共運動清洗,加文強烈反對並批評CIO在南部的組織失敗。作爲全國黑人勞工理事會紐約分會的執行秘書與國家組織的副主席,加文和Malcom X往來密切,更為其非洲之行提供協助。

加文與黑人知識分子一同前往加納探望恩克魯瑪,在那裡她最初與詩人馬雅.安傑洛(Maya Angelou)住在一起,之後搬到杜波依斯住所旁的一所房子。她阿克度過了兩年的時光,結識了幾位重要的黑人知識分子和藝術家,包括朱利安.梅菲爾德(Julian Mayfield)、藝術家湯姆.費林斯(Tom Feelings)與漫畫家(Ollie Harrington)。她為古巴、阿爾及利亞和中國的外交人員教授英語會話,作爲一個激進分子,很容易便形成深刻的國際主義觀點。在加納逗留的最後幾天,加文與杜波依斯秉燭夜談,不僅深化了她的國際主義信仰,更啟發了她對中國革命的興趣。在杜波依斯的推薦下,加文在《北京周報》(Peking Review)擔任了英文翻譯,接續在上海外國語學院任教。1964至1970年間她一直留在中國,著力建立黑人自由鬥爭、非洲獨立運動和中國革命之間的橋樑。

對黑豹黨的創始人休伊.牛頓而言,在古巴甚至中國爆發的革命似乎比非洲革命更為重要。1960年代初期,他在梅里特學院(Merritt College)學了一點存在主義,之後開始參與進步勞工黨贊助的會議,並且毫無條件的支持古巴革命。休伊.牛頓亦在此時狂熱地閲讀馬克思主義文獻,這並不讓人意外,特別是讀到毛澤東之時,他形容毛對其深刻的印象:「當我讀到毛澤東的四冊文選與瞭解了中國革命後,我便開始轉向。」故在黑豹黨成立之前,休伊.牛頓已然沉浸在毛澤東思想、切.格瓦拉和法農的著作之中,「毛澤東、切.格瓦拉和法農都清楚看見,人民被剝奪了與生俱來的權利和尊嚴。這不是哲學上的修辭,而是血淋淋的現實。這使他們站在槍口面前,甚至遭到匪徒的壓制、強暴,對他們來説,唯一獲得自由的方法便是以暴力反擊暴力。」

在那個非暴力抗爭盛行的年代,中國和古巴的「以暴易暴」對黑人激進分子而言具有一定吸引力。當然,該時代仍有像南部發生的武裝鬥爭,像國防與司法執事會(Deacons for Defense and Justice)和劍橋運動(Gloria Richardson’s Cambridge movement)等團體會在必要時捍衛非暴力的抗爭。但最能夠體現黑人武裝自衛傳統的可數國際主義英雄羅伯特.威廉斯(Robert Williams)。其重要性可與Malcolm X相提並論。威廉斯曾是美國海軍陸戰隊士兵,接受過嚴格軍事訓練,1957年因在北卡羅來納州門羅市組建武裝自衛隊以對抗3K黨而於白人至上主義者群體中惡名昭彰。兩年後,他宣稱黑人必須「以暴易暴」,作爲對抗美國南部不文明現象的唯一辦法,導致他被吊銷NAACP門羅(Monroe)分會的主席身份。

威廉斯對武裝自衛隊的公開態度和與NAACP的決裂一事讓他左派立場日趨加深,也因此和社會主義工人黨(SWP)、工人世界黨(WWP)和前期的美國共產黨(CPUSA)的部分成員接上軌道。而威廉斯自1940年在底特律當汽車工人時與共產黨便保有聯繫。他不僅閲讀《工人日報》(Daily Worker),更在裡面的一個專欄撰寫故事,該故事名爲《某天我會回來南方》(Some Day I Am Going Back South)。威廉斯也是一個自學成才的知識分子,他就讀過西維吉尼亞州學院、北卡羅來納大學和約翰遜.史密斯大學。而他在左派組織帶領下到了古巴,並接觸了古巴公平競賽委員會,在1960年的首次探訪歸來以後,威廉斯便在自己的後花園掛起古巴國旗,並在油印雜誌《十字軍》(The Crusader)上發表一系列文章,介紹古巴革命以後勞動人民生活的轉變。1960年8月,威廉斯在一篇社論中堅持認爲非裔美國人的自由「與非洲、古巴、拉丁美洲和亞洲的民族自決鬥爭緊密相連。」所以他在《十字軍》亦提到中國的革命,他強調中國作為全世界正義運動力量的燈塔之重要性。就像巴拉卡一樣,威廉斯注意到中國在1960年引爆了首枚原子彈,象徵了被壓迫者站起來的歷史性時刻。他寫道:「有了原子彈,中國將獲得尊重,並且鼓舞了那些希望正義得以伸張的諸多黑人與白人。」

至1961年,由於被北卡羅來納州政府指控涉及綁架,威廉斯被下達聯邦逮捕令通緝,他與家人被迫逃離至古巴並尋求政治庇護。接下來的四年裡,古巴成爲威廉斯宣揚黑人世界革命、第三世界團結、國際主義意識形態的基地。在卡斯特羅的協助下,威廉斯主辦了一個針對非裔美國人的廣播節目,名爲自由迪克西電台(Radio Free Dixie),並繼續編輯《十字軍》(此時已成一本發展成熟的雜誌),並完成了其著作《黑人與槍枝》(Negros with Guns,1962)。但他沒有將自己標籤為馬克思主義者,同時也拒絕被稱「民族主義者」或是「國際主義者」,「這意味著,我對非洲、亞洲和拉丁美洲的問題感興趣,我相信我們都是作同樣的鬥爭 — — 為解放而鬥爭。」

儘管威廉斯常回想起與卡斯特羅的友好關係,但種族政治的分野使他與古巴共產黨人分道揚鑣。他在回憶錄敘述道:「黨堅稱這完全只是一個階級問題,一旦能建立社會主義政權階級問題便迎刃而解,種族主義也因而得以廢除。」威廉斯不但不認同,而且對此更接近切.格瓦拉的立場。切.格瓦拉某種程度體現了威廉斯所倡導的大部分内容:第三世界團結、武裝鬥爭以及對非洲革命的深刻關切。誠然,切.格瓦拉對中國的偏好使得威廉斯決定離開古巴而前往北京。考慮到切.格瓦拉與卡斯特羅的決裂,威廉斯認定沒有必要留下來。於是在1966年他與家人收拾行裝,移居中國。

這位流亡的革命者適逢中國最動蕩的年代,他預言到,美國貧民區的動亂將改變這個國家。也許有人反駁道,先後在古巴和中國的威廉斯與黑人自由運動的聯繫相當有限,然而他出版的《十字軍》雜誌卻影響了新一代的黑人武裝分子,而且呼應了他對黑人世界革命的看法,像是克魯斯(Harold Cruse)。事實上威廉斯和他的《十字軍》成爲了一小群知識分子和運動家的榜樣,促成了廣義來説歷史上首個受毛派影響的黑人革命組織──革命行動運動(the Revolutionary Action Movement,簡稱RAM)。

發佈日期:2020/06/14