今日中國的非洲:初步觀察(上)

◎王智明(中央研究院歐美研究所)

(本文原載於《人間思想》第十期「思想第三世界」專號與《熱風學術網刊》2019年冬季號,感謝作者授權,圖為《新國際》編輯所加,分(上)(下)轉載。)

新到非洲的每一個人都有潛力成為連鎖移民現象中的有力連結,將親戚、熟人、女朋友和配偶們帶到非洲。隨著時間過去,新到者的行為,他們和非洲人民建立起的關係,操辦業務的方式,對當地法律、習俗、環境以及人的尊敬或其缺乏,將決定中國的形象,甚至是中國與非洲的全面關係,其影響力將大於任何北京為了建立政府權力與強化國家名聲所精心策劃的行動。

—Howard French, China’s Second Continent (2014), 6

只要我們可以超越媒體的終局策略,我們就可以打開深入研究的空間,而不只是專注在經濟上的利益或損失。我們需要更多、更具廣度的文化與藝術研究,以為中非關係的論辯增加有意義的面向。

—Ruth Simbao, “China Africa Relations” (2012), 7

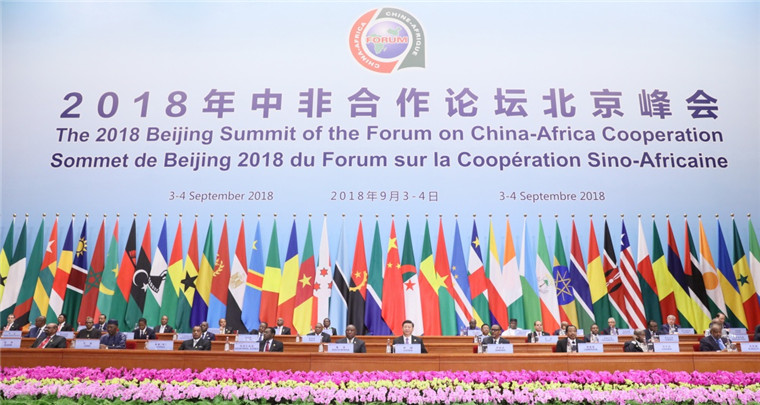

中國崛起,尤其在2006年以後的「中非合作論壇」[i]以及2013年前後「一帶一路」倡議出台後,使得中國與非洲的關係(以下簡稱「中非關係」)成為西方和中國媒體關注的焦點。前者通常以「黃禍」的角度觀之,認為中非關係的進展意味著中國對西方霸權的挑戰,也對非洲國家的主權、勞動條件與環境帶來破壞,乃至透過債權形成某種的「新殖民關係」。[ii]後者則視之為一個關於未來的論述,中非關係的進程將為新的國際秩序的到來奠定基石,並為中國未來的發展舖下坦途,因為中國絕不稱霸,只是打造互利雙贏的國際合作,投資基礎建設與國際貿易,推動非洲與世界的發展。[iii]已故的非洲學者山姆‧莫尤(Sam Moyo)就強調,中國再殖民非洲「是一個貧乏的概念,這種看法完全是在套用傳統的常規殖民秩序……,沒有體現當下的資源爭奪方式的差異」;同時,樂觀地看,中國的援助與投資不僅可以讓非洲「得到新的金融資助和形式,還包括對聯合國和國際金融體系轉型的預期」(99-100),何況在非洲徵用土地的主力是「美國、歐洲以及來自斯堪的納維亞半島國家的大量跨國公司」,而非中國;但是中國製造佔據非洲零售市場、中國企業大量涉入非洲礦產、農業和建築領域,乃至因為待遇問題而造成中非衝突,也是鐵板釘釘的事實(102-3)。[iv]因此,在「一帶一路」的帶動下,中國的學術界開始關注中非關係,不僅許多研究中心應運而生、蓬勃發展,部分學者也開始關注在中國,特別是在廣州和義塢學習和做買賣的非洲人社群,[v]儘管中非關係,早在冷戰的年代,在1955年印尼萬隆亞非會議的基礎上,就一直在外交與援助上有所互動;在2000年「走出去」的政策推動下,國有企業開始到非洲積極進行投資與基礎建設,造橋舖路、開礦墾荒,為當前的中非關係打下了重要的基礎。從冷戰時期反帝連帶的戰略同盟,到今天經貿與人員的密切往來,中非關係可以說也進入了新的時代。「中國在非洲」,究竟給非洲國家與人民帶來了「解救」還是「詛咒」?它是一種帝國與資本的複製,還是打開反思不結盟運動、重建「南南關係」的契機?這在中外媒體上成為了中非關係論辯的主軸。[vi]

然而,當中國媒體和學界唱和著希望的旋律時,西方媒體似乎瀰漫著警醒的曲調。儘管中國政府、媒體與知識界對於中國的辯護不無道理,中非關係的最終發展也有待時間的磨合來證明,但在中國企圖向國際社會「說好中國故事」的同時,似乎忽略了中非關係當中的文化衝突可能造成的負面效應:不論是對在華非洲人社群的嚴格管控,或是中國媒體對非洲形象的刻意塑造,似乎都反映了長久以來,中國社會對非洲的有限認識,乃至是誤識與歧視。[vii]尤其,近年來中國關於非洲的文化生產──從《戰狼II》與《紅海行動》等大片到2018春節聯歡晚會上備受爭議的小品「同喜同樂」──將非洲呈現為中國行動的背景與對象,而非對等的主體;這些影視產品並且複製了西方媒體對非洲的主流想像:貧窮髒亂,又疾病肆虐,他們要不在低度開發中腐敗,製造恐怖襲擊,就是等著中國英雄或丈夫前來營救。因此,在我們稱頌或詆毀西方媒體對於中國在非洲的評價之前,或許我們應該先了解中國眼中的非洲是如何形成,又將如何與中國的未來發生關係。

這樣一個自省的出發點是必要的,因為非洲不僅是當前中國基建援助的前線,前往非洲旅遊的中國旅客亦逐年攀高。依中國旅遊公司携程所做的一項消費調查顯示,「2018年上半年,以商務出行為目的前往非洲的機票訂單佔總體赴非訂單的15%,比去年同期增長50%以上。同時,今年前7月,通過携程旅游平台購買各類旅行產品前往非洲的遊客,比去年同期增長約40%,模里西斯、肯亞、摩洛哥、南非、突尼斯都是中國遊客青睐的目的地」;中国旅遊研究院發布的數據則顯示,「過去三年中非雙邊入出境人數基本保持稳定,2017年全年,中非雙邊旅客互訪達到142.6萬人次,其中,中國遊客旅非79.78萬人次,非洲遊客旅華62.83萬人次」。[viii]這意味中非關係將從物流、金流及外交的往來逐漸步入更密切的人際與文化交往;不只中國遊客將加入「中國在非洲」的大潮,提振非洲經濟、認識非洲文化,他們在非洲的經驗、憶述以及與非洲社會的互動也將成為「中國的非洲」的一部分。在這個意義上,這幾年非洲遊記的高頻出現反映的就不只是中國民眾對非洲興趣增加,而是非洲想像的中國表述,正藉著文字和影像,乃至於博客,加入了中非關係的建構行列。[ix]在這個中非關係的新時代,研究者有意識地走出「解救」或「詛咒」如此截然兩分的意識型態框架,或是超越「龍在莽原」的意象思維,[x]而進入更為細緻的關係研究當中,同時對自身的知識構成與認知框架提出反省。中歐大學公共政策學院的學者丹尼爾‧拉吉(Daniel Large)就強調,中非研究的發展應該「超越在國家架構下分析經濟關係」這個層次,並轉向中非之間多元關係的開展如何影響了雙方的發展(60)。任教於南非羅德斯大學藝術系,同時也是國際刊物《非洲藝術》主編的學者茹絲‧辛包(Ruth Simbao)則指出中非關係是全球非洲想像的一環,它既指向「反向離散」(contra-flow diaspora)的非洲全球運動,也提醒我們膝反應式的團結或偏見這類的概念,並無助於理解中非關係中的複雜動態。她認為,當前關於中非關係的論辯中,盲目的團結有時候被用來解釋非洲或中國的行動(端看論者是以「解救」或「詛咒」來看待中國在非洲的舉措),但這類解釋對於我們理解或進行內部反思作用不大;因此,「複雜的研究和有意義的藝術作品不能簡單地在中非關係的論辯中選邊,而得要允許──甚至尋找──這類複合議題中無法避免、一定存在的矛盾」(2017: 5)。[xi]

在辛包看來,所謂的「中國袋子」(Chinese tote)具現了中非關係的許多矛盾。「這些袋子通常與被迫移動、難民身分以及貧窮相連繫,在非洲許多地方有不同名稱:中國袋子、辛巴威袋子、土耳其皮箱、孟加拉袋,或在奈幾內亞叫做『迦納必須走』袋,因為1983年有大量的迦納難民逃離奈幾內亞」(2012: 6)。[xii]換言之,雖然這些袋子不過是移動性的暗喻(Cheng 2018),並在不同的脈絡中有不同的指稱和意涵,但就像被非洲藝術家回收再加工的中國產品[xiii],「中國袋子」與中國的關聯轉喻了非洲的中國認識。或許這樣的想像連繫對中國與中國製造並不公平,我們也絕對可以找到其他的物件(例如華為手機或高鐵)作為反證,但是「中國袋子」終究表述了某一層次的中非關係與中國想像,而這正是中非研究者必須誠懇面對的。「中國袋子」的另一層意涵更值得我們深思。辛包說:這些袋子不僅指出便宜中國貨大量傾銷非洲的事實,它們也指向了2005人辛巴威政府「去除髒亂」的主張──即以都市更新與公共衛生之名掃除貧民窟的行動。這個造成數以百萬居民流離失所的舉措,據說是為了迎合總統慕加比「向東看」的政策,為中國企業的進駐掃除障礙(Simbao 2012: 6-7)。思之於此,我們就不得不將中國袋子看做是中非關係的多重轉喻:一方面它象徵中國產品的質量以及中國經貿擴張的現實,另一方面它與難民和貧窮的連繫凝結了某種對中國在非投資的認識──這種認識與就業率或國民生產毛額的發展無關,而與非洲人民居住空間的破壞與改變相關。雖然發展難免帶來破壞,而且破壞的動力不只來自於外,亦發自於內,但是中國的發展如何不為非洲人民的生活造成災難性的破壞,當是思考中非關係的首要命題。能否守住這條底線,對於批判性的人文知識而言,自然是如何評價中非關係的重要判準;不然,去殖民化的知識生產又與殖民現代性的知識生產何異呢?是故,辛包提出了以下的重要提醒:

所有學者都得與他們作為知識生產者的現場搏鬥,承認去現場的、普世的或是全球的思想,在另類地緣政治這樣的去殖民概念中是有盲點的。在非本質化的意義上,「關注知識生產者,而不是知識對象」是一種實際的需要,目的是為了「置疑掌握知識本身的現代/殖民基礎」。(2017: 7)

以中國近年出版的非洲旅行書寫為研究對象也是類似的道理,因為旅行書寫本身即是一種知識生產的形式;它不僅暗含美國學者瑪麗‧普拉特(Mary Louise Pratt)所說的「帝國之眼」,[xiv]它本身就是一個現代/殖民的現場,是一種以非洲為對象和場景的中國表述。對其深究不僅可以發覺國家敘事與主體敘事之間的貼合與縫隙,也可以看到非洲之於當前中國在自我追尋與探問中的位置。在中國遊客前往非洲旅遊高速成長的今天,我們可以預期未來將有更多的非洲遊記即將出版,新的文化踫撞將在這些非洲行旅中發生,乃至成為中非關係的新熱點。這都使得檢視中國的非洲想像──乃至對黑人的歧視──變成中非關係中無可迴避的課題。換句話說,「如何說好非洲故事」與「如何說好中國故事」恰恰是一體兩面,一如「中國在非洲」與「中國的非洲」是一個相互連動的過程,它們突顯的是「當中國深入世界」時,中國人的心靈與視野是否也能與之合拍的主體性拷問。[xv]如果「中國在非洲」是關於批判與辯護中國在非洲的行動──從掠奪土地、資源,到移民、基礎建設與債權──是否構成了「新殖民主義」的辯論,那麼「中國的非洲」則期待批判反思自我的非洲想像,以檢視在中國知識生產與主體形構裡的非洲究竟意味著什麼。

這篇文章將以最近中國流行文化裡的非洲形象為出發點,特別關注中國的旅行書寫如何表述非洲。雖然流行文化的再現未必能夠代表中國人對非洲的全部觀感,但是它們都指向了一個相對於非洲的中國主體。正是這個中國主體值得我們思考與分析。這樣的取徑並不只是為了批評中國的非洲再現犯了「東方主義」的毛病,而是要搶救那些反思的痕跡與瞬間,讓我們得以對非洲提出不同的想像,如辛包教授所建議的,以「超越媒體的終局策略」,「打開深入研究的空間」,從「一個互崁而且極度情境性的地理」(2012)中去想像與介入中非關係的未來。

沒有地方與不是地方:非洲一體?

2017年是中國電影市場巨幅成長的一年。根據《綜藝》雜誌的調查,中國電影市場從每年20億的營收於2017年大幅成長為86億美元,[xvi]而當年度最賣座的電影──也是截至目前中國影史上最賣座的電影──就是吳京主演的《戰狼II》。它在上映四個月內就已獲得人民幣567億的票房收入。而名列第二的是在2018年一月上映的《紅海行動》。這兩部電影描述的都是中國在非洲的(非軍事)救援行動。雖然這兩部電影獨佔中國電影史鰲頭或許不過是意外,但它們都以中國在非洲救援僑民的行動為背景這一事實,無疑值得關注與討論。

毫無疑問,這兩部電影都具有明顯的愛國主義色彩,並以男子氣慨為基調,而它們也受到中國政府與解放軍的大力支持。[xvii]它們向中國公民傳達了一個重要的訊息:「中華人民共和國的公民,當你在海外遭遇危險,不要放棄!請記住,在你身後,有一個強大的祖國」。[xviii]宣揚愛國主義無可厚非,強調男子氣概就軍事與動作電影來說亦情有可原,但這兩部電影裡的非洲再現卻大有問題:不只是視非洲為戰亂、疾病、貧窮、危險之地這樣的刻版印象充斥全片,電影裡的非洲亦不存在任何的地方標記;觀影者除了透過刻板印象清楚地看見「非洲」之外,無法從非洲演員的穿著、使用的物品或地景辨別電影究竟指的是非洲哪裡?觀影者只看到了戰爭、爆炸、打鬥與救援在「非洲」發生,以及眾多無辜的非洲人民為之受害與犧牲,卻全然無法辨視這些受害者是誰,來自哪裡?他們雖有臉孔,但卻和「非洲」一樣,不過是這些中國救援故事的「背景」,而不是主角,沒有個性、姓氏、部族、國家。和「非洲」相同,他們也是被作用的對象,而非有自主意識的主體──沒有來處(placeless),亦無處可去(nowhere)──他們既是流離失所,也是被發明的他者。在這兩部電影裡,非洲被想像為一個整體,但它並不是一個有中心意識或思想的集體,而是被貧窮、疾病與政治動亂所擾動的一盤散沙。由此觀之,雖然中國在非洲造橋舖路、大舉建設,在中國人眼裡,非洲仍是一片廣大而平坦的荒原,隨時等待資本主義與軍國主義的開發和徵用。僅見「非洲」而不見非洲的地方,同時反映的是我們對於非洲知識的稀缺與不在意,一如我們對於非洲人的認識是不分地域與國籍的「黑」。[xix]

因此,2018年春節聯歡晚會上讚揚中非友好的短劇小品「同喜同樂」會引發軒然大波,也就不令人那麼意外了。《南華早報》指責這個短劇帶有「種族歧視」,並造成人們對「扮黑臉與大屁股的憤怒」。[xx]名為「SupChina」的網路平台則責怪該小品「無恥」,是「這個星期上最多人觀看的節目中的低點」。[xxi]美國的《紐約時報》與《華盛頓郵報》也報導了這則新聞,將這起事件置放在中非關係中來理解,並捎帶提到自2016年以來,中國媒體與社會對非洲的負面再現,包括一個洗衣精的電視廣告以及在武漢展出的一個非洲動物攝影展;前者暗諷連黑皮膚都洗得掉,後者則將非洲人與猿猴、猩猩並置,強調其原始與落後。[xxii]這些批判不只發生在英語媒體,也在像微博、微信這樣的中文網路平台上發酵,引發正反辯論。

不論認為「同喜同樂」對非洲人的再現只是「為了喜劇效果」,「沒什麼大不了的」這樣的想法是否強辭奪理,或是認為中國人種族歧視的看法實在過於嚴肅,乃至於出格,或許比較持平的判斷是:劇組人員對於種族主義缺乏「文化敏感」,對於黑人在西方種族再現的漫長歷史缺乏認識與同情。小品裡「扮黑臉」與「大屁股」的作為不只重覆了西方的種族主義觀點,流露了中國對於他們宣稱所關心的「黑人兄弟」的歷史與情感缺乏認識,更強化了這類再現本身的種族化結構,而華人自己恰恰也曾受到這個種族化結構的折磨:從「東亞病夫」、「黃禍」、「模範少數」到「菜鳥新移民」,這些標籤都是上個世紀華人以及亞裔美國人試圖打破與超越的刻板印象,至今仍然未竟全功。更重要的是,「同喜同樂」反映中國對於非洲想像的接受本身缺乏批判意識,既看不到它是西方媒體長期主導下的產物,也沒有認識到它本身反映的是一種已經被地緣政治化的知識;令人遺憾的是,中國媒體非但無意改變這樣的知識結構,反而隨之起舞,堂而皇之地演出了一齣自以為中非友好的短劇。其中的諷刺正在於,儘管中國政府對於西方媒體抨擊中國的舉措相當敏感,以至於要求中國媒體與知識界要「說好中國故事」,中國媒體自身卻在製造自己的霸權宰制,並藉以宣稱與非洲友好。對非洲人民來說,看到自己被中國媒體如此呈現不僅令人傷懷,也讓他們對快速發展的中非關係充滿懷疑與不解,乃至質疑過去60年中非友誼與連帶的歷史基礎是否只是嘴巴說說,或者根本就是與西方沆瀣一氣。一位在英國唸書的迦納留學生塞斯‧阿夫斯勾拉(Seth Avusgola)認為,像《戰狼II》這樣的電影表達的訊息不外是:中國已經來到世界的舞台上;它會保護海外僑民與自身的利益。同時,它對非洲描繪也是我們熟悉的。但是這種單一的觀點並沒有幫助;中國自視為與西方不同的外國勢力,但這部電影卻完全無法傳達這樣的訊息。[xxiii]或許這也是為什麼如《戰狼II》與《紅海行動》這樣的救援電影在中國獲得如此注目,卻在中國以外顯得落寞的原因:在中國男子氣概的讚揚下隱藏著對種族主義與恐怖主義的恐懼,因為中國及其人民很可能成為其目標。但就對非洲的認識而言,令人遺憾的,中國電影似乎沒有超越好萊塢的水平。這就讓我們不禁好奇,究竟中國民眾是透過哪些管道認識非洲的,中國的非洲想像與故事,與西方又有何不同?

(待續)

[i] 中非合作論壇(Forum on China-Africa Cooperation)是中國與非洲為加強雙邊合作,促進共同發展而舉行的雙邊會談。每三年舉辦一次,首屆部長級會議2000年在北京召開,當時53個非洲國家共有非洲45個國家以及17個國際與地區組織應邀與會。六年後再度於北京召開時,非洲有48國派代表與會,其中42國由元首親自帶隊,會上並通過了《中非合作論壇北京峰會宣言》和《中非合作論壇-北京行動計劃(2007至2009年)》,為中非合作發展的推動加大了力度。其中《北京行動計畫》包括:協助非洲國家設立農村學校;中國政府向非洲留學生提供獎學金的員額,至2009年將逐步提升到每年4,000名;向非洲的教育官員與大學、中學與職業學校的領導提供訓練;以及在非洲建立孔子學院以加強中文教育,並在中國的高等院校鼓勵非洲語言的學習與教學等項目,大幅推進實質交流。見FOCAC, “Beijing Action Plan (2007-2009),” https://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/zyzl/hywj/t280369.htm。

[ii] 例如Howard W. French, China’s Second Continent (New York: Vintage, 2014)就對中國在非洲的發展抱以負評,尤其強調中國移民對於非洲的影響以及對非洲人民的歧視。

[iii] 例如張春,《走進非洲》(上海:復旦大學出版社,2017)就帶著樂觀的論調,從國家政策的角度來闡述過去60年中國在非洲的發展和境遇,並以「攜手共圓中、非夢」作為結論與展望。

[iv] 薩姆‧莫約著,林允柯譯,〈中國在非洲:「南南關係」展望〉,《人間思想》簡體版,第6期(2017),頁97-108。

[v] 見博艾敦(Adams Bodomo)著,李安山,田開芳和李麗莎譯,《非洲人在中國:社會文化研究及其對非洲-中國關係的影響》(北京:社會科學文獻出版社,2018);以及香港嶺南大學學者Roberto Castillo做的相關報導和研究:https://africansinchina.net/tag/roberto-castillo/。

[vi] 例如黛博拉,布羅蒂加姆(Deborah Brautigam)著,沈曉雷、高明秀譯,《龍的禮物:中國在非洲的真實故事》(北京:社會科學文獻出版社,2012)便為這個論辯,從外交援助與國際戰略的角度,提出了有利中國的辯護。李靜君(Ching Kwan Lee),The Specter of Global China (Chicago: University of Chicago Press, 2017)則從資本,而不是資本主義的角度,解說中國資本在非洲造成的影響,反駁西方媒體認為中國是新帝國主義的說法。

[vii] 當然,中非關係的衝突涉及的不僅僅是文化和媒體,還包括地緣政治的角力以及中非兩方對經濟交換與發展的認知差距。筆者感謝台灣中研院民族所謝力登(Derek Sheridan)教授的建議,但能力所及,本文著力之處主要還在文化和媒體的再現。

[viii] 引自田虎和連品潔,〈中国赴非游客量连年增长 非洲旅游迎来发展黄金期〉,《人民網》旅遊頻道,2018年9月4日:http://travel.people.com.cn/n1/2018/0904/c41570-30271171.html。亦可參見Juergen T Steinmetz, “Tourism for Africa is now Top Destination for Chinese Tourists,” ETurboNews, March 19 (2018): https://www.eturbonews.com/180671/tourism-to-africa-is-new-top-destination-for-chinese-tourists; Shi Yinglun, “China Focus: Into Africa, Chinese Tourists Charmed by Natural Beauty,” Xinhua News, August 29, (2018): http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/29/c_137427958.htm。

[ix] 這也包括了許多官方紀錄片的出現,例如浙江師範大學非洲研究院張勇導演與製作,關於在華非洲人的《我從非洲來》(2018)以及仍在製作中的《重走坦贊鐵路》。2018年新華社亦推出名為《與非洲同行》的主題紀錄片;中央電視台(CCTV 1)亦將推出《中非合作新时代》的五集專題片,介紹中國如何通过合作项目的具体事例以及非方亲身感受,展现中非合作真實亲诚的理念,以及促进当地经济社会发展、改善民生发挥的作用。

[x] 見Daniel Large, “Beyond ‘Dragon in the Bush’: The Study of China-Africa Relations,” African Affairs 107/426 (2008): 45-61對於中非研究的回顧與批評。關於中非研究領域的出現與展望,見Chris Alden and Daniel Large, eds., New Directions in Africa-China Studies (London: Routledge, 2018)。

[xi] 見Ruth Simbao, “Situating Africa: An Alter-Geopolitics of Knowledge or Chapungu Rises,” African Arts 50.2 (2017): 1-9。

[xii] 見 Ruth Simbao, “China Africa Relations: Research Approaches,” African Arts 45.2 (2012): 1-7。相關研究,亦可參考Ying Cheng(程瑩), “’The Bag Is My Home’: Recycling ‘China Bags’ in Contemporary African Art,”African Arts 51.2 (2018): 18-31。

[xiii] 見王碩,〈「回收」作為轉喻:非洲當代藝術中的中國外銷品〉,收錄於本期,頁。

[xiv] 見Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, 2nd Edition (London: Routledge, 2007)。

[xv] 相關討論,見鈴木將久編,《當中國深入世界:東亞視角下的「中國崛起」》(香港:亞際書院,2016)。

[xvi] 見Patrick Frater, “China Office Box Expands by $2 Billion to Hit $8.6 Billion in 2017,” Variety 2017/12/31: https://variety.com/2017/film/asia/china-box-office-expands-by-2-billion-in-2017-1202650515/。

[xvii] 《戰狼II》被推薦代表中國角逐2018年奧斯卡最佳外語片奬項,而《紅海行動》的攝製則受到解放軍的大力支持,包括出借艦艇與裝備進行拍攝,頗帶有武力展示的意涵。

[xviii] 這是《戰狼II》結尾的字幕。

[xix] 在這裡尚無法充份展開的討論是:「視非洲為一體」的視角,在知識上是否有問題?雖然非洲聯盟的確實存在,但它並不像歐盟有單一市場、貨幣與議會作為基礎,遑論非洲各國間在語言、部落、文化、宗教與殖民史上的差異。莫尤即曾指出,「非洲大陸往往被視為一個大國或一個區域,而這塊大陸上紛繁複雜的歷史以及當代政治經濟情況則被忽視了。事實上,撒哈拉以南的非洲國家有著明顯不同的政治、人口、經濟和資源,這些特質吸引著各式各樣的外國投資者,而中國只是其中之一」(2017: 97)。的確,中非關係的開展在各個非洲國家並不相同,視之為一體或許更大程度反映的是中國對於非洲政經佈局的需要。

[xx] 見Mimi Lau, “’Racist’ Chinese Spring Festival Gala TV Show Causes Uproar over ‘Blackface’ and ‘Big Bottoms,” South China Morning Post (2018/2/16): http://www.scmp.com/news/china/society/article/2133558/racist-chinese-spring-festival-gala-tv-show-causes-consternation。

[xxi] 見Anthony Tao, “China’s CCTV Spring Festival Gala Included a Truly Shameless Africa Skit, Featuring Blackface,” SupChina (2018/2/16): https://supchina.com/2018/02/16/cctv-spring-festival-gala-a-truly-shameless-africa-skit-blackface/。

[xxii] See Jane Perlez, “With Blackface and Monkey Suit: Chinese Gala Causes Uproar,” The New York Times (2018/2/16): https://www.nytimes.com/2018/02/16/world/asia/china-africa-blackface-lunar-new-year.html; Adam Taylor, “China’s Televised New Year’s Gala Featured a Blackfaced Skit about Africans,” The Washington Post (2018/2/16): https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/16/chinas-televised-new-years-gala-featured-a-blackface-skit-about-africans/?utm_term=.3674a7f0589f。

[xxiii] 見Hui Man Chan, “On Wolf Warrior II: Thoughts from Africa,” Cardiff University Journalism, Media, and Culture blog, October 12 (2017): http://www.jomec.co.uk/blog/on-wolf-warrior-2-thoughts-from-africa/。

發佈日期:2020/01/05

One comment