揭開新南向文化的帝國面紗

◎鍾喬

【編按】自1993年李登輝主政起,「南向」政策成為台灣政府當局面對兩岸問題下往東南亞市場尋求的出路,即便過去三次「南向」皆折損了大量台商的力量,蔡英文政府仍再度發起「新南向」。「南向」的政治經濟想像與失敗的結構因素,如同陳光興的形容,是基於台灣自我放置在「次帝國」的文化想象。「次帝國」的文化想像,使得台灣政權難以釐清自己在國際冷戰地緣政治上作為美、日帝國附庸的布局角色,更無法(或不願)進入東南亞第三世界的處境。本文作者指出,要破除「次帝國」的文化想象,就必須拋棄菁英的身分想像,進入東南亞的日常底層之中。本文原載於20180430保馬微信公眾號,感謝鍾喬老師授權轉載。

01

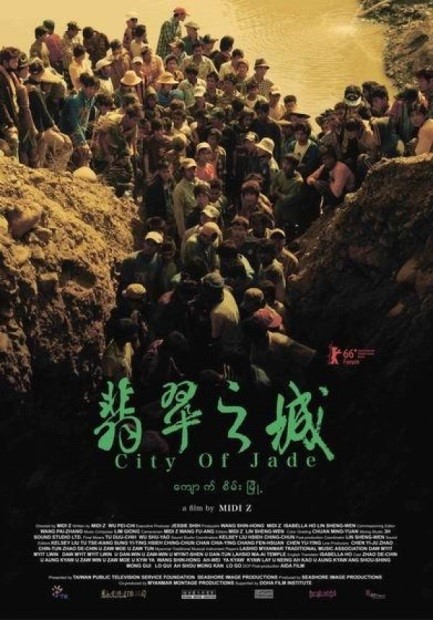

在一個東南亞紀錄片放映的公開場合,與緬甸導演趙德胤巧遇,我問他〈翡翠之城〉裡的哥哥,便是他現實生活中真正的哥哥吧!他答說:「是!」我接著說:「那你媽媽一定很辛苦歐!」他淡淡的答說:「不會呀!在緬甸很多人都有相似的經驗啊!」我這樣問,相信看過趙導演這部紀錄片的人,都不難明白,他的哥哥就在這個影片中的玉石之城待了22年,而且歷經種種希望發財而不可得的險惡遭遇,並且就此飄盪失所,幾乎與家人斷離關係。影片一開始,趙德胤便以第一人稱的旁白敘事,說了一句他父親(老大爺)說:「窮人如果想翻身,就要到這裡來」。

我沒打算討論這部記錄影片給我帶來的種種衝擊與震動!但,趙導演那種很平穩寫實的生命底層述說,卻經常在我腦海裡盤旋。「能面對苦痛如日常的人,才能拍出憾動人心的紀錄影片吧!」我常想,便也又無端思索起「日常底層」到底還在我們的社會中,意味著怎樣的文化意涵呢?特別當這底層的「日常」,被作為一種文化政策時,其背後又留有多少政治/經濟/歷史的驅動力,以及隨之而來的規範性計劃呢!這是我感到惑問而興起的探究。

以「南方」作為一種召喚。這較早要回到1990年代李登輝當政時的〔南向政策〕,更早則是日殖時期的〔南進政策〕。〔南進〕一直是日本帝國〔大東亞共榮圈〕的政策導向,這是眾所周知的事實。為了〔南進〕而將殖民地台灣劃入前進南洋的基地,也寫在帝國的侵略殖民史頁中。如果說,〔南向〕是〔南進〕的延伸,那也恰是二戰後處於亞洲冷戰包圍下的台灣,對於殖民主義與戰後新帝國主義,未嘗有深刻反思與批判所形成的結果。然則,更值得深思的反倒是:帝國統治的策略永遠並不只是赤裸裸的霸權,而是在種種修辭學的美化下,展開現代化的誘因,稱之為:文化帝國的美學並不至於太過誇張。而且,頗具一般被殖民菁英的魅惑性,藉此搭起舞台,搬演帝國現代化的戲碼,也是常見的歷程。

重新翻閱出現於1994年中國時報〔人間副刊〕的〔來自南方的黑潮—南向專輯〕的文章,不難發現類似這樣的文化修辭:「人類學者就算冒著生命危險,也要在南方的召喚下,與日本帝國共同前往充滿未知的東南亞,尋找它和台灣,甚至是日本的關係。」這樣便很直接卻又拐個知識或美學的彎,訴說了文化帝國的想像,恰也是被殖民的知識菁英的想像。但,其實這樣的想像中,唯一想達成的恰恰是依附日、美帝國的〔次帝國〕的想像,當然,最終是為了切割與中國的關係!其實,迴向南方,若有台灣與東南亞,同是冷戰下東亞政經區域的弱勢區塊的認識,便得以走進亞洲第三世界的思維與實際中,重新面對美、日帝國在亞洲的文化佈置的問題;唯有這樣,台灣與南方黑潮共處一系列區塊的主張,才顯得更具來自民眾性的說服力。因為,在這裡,即將拉開的序幕會是:看見「日常底層」相互對話的南方文化;而非發言本身就有資本涵蓋意涵的南向政策。怎麼說呢?因為,不論從歷史或現實的界面出發,文化作為跨越國境的對話,有其重要的指向性:即是,去除以國家和資本連結的強勢性,進而找尋民眾交流的對等視線。這應該是〈翡翠之城〉這樣的東南亞紀錄片,給南方對話所帶來的重要啟示吧!

然則,亞洲在面對長久以來的文化冷戰問題時,一方面顯得仍受制於帝國思維的制約;另一方面,也在新自由主義的全球化風潮中,想方設法朝向一種具備國家政策格局下,由大資本投入來整合的藝術連結「埠」(hub) 的規模。就以韓國光州的亞洲文化中心(Asian Cultural Center, ACC)為案例,它在舉辦光州雙年展的歷程中,推出具有〈光州事件〉(1980)紀念性意涵的創作性展演;卻也同時在網路平台中,設計充滿異國情調想像的東南亞服飾/舞蹈/傳統劇場,作為韓國「新南向文化」的宣傳主視覺。這其實意味著某種內化現代化思維後,將文化經濟的影響力伸進經濟待發展區域中,取得文化創意產業成果的作法。例如,在光州的亞洲文化連結中,便出現了像是以下美好藍圖的文字描述:「亞洲是一個疊合著傳統,卻充滿動態變化的地區……。亞洲是一個多向度的概念,不斷要求重新作用、重新界定、重新活化。亞洲是一種實作的、有機的框架,朝向創造性。」

當然,在新自由主義橫跨全球的年代,一味伸張文化應免於被經濟沾污的說法,不免也是一種固步自封;然則,「疊合著傳統」的亞洲,到底如何生產「充滿動態變化」的文化與藝術呢?卻是必須重新釐清才得以明辨的一件事情。如果一味迎合經由藝術的「重新作用、重新界定、重新活化」,取得更多對藝術形式主義的獵奇,對於創作本身到底帶來多少創新,又釋放多少反思當代的藝術內涵呢?坦白說,這只是一種市場操作的精鍊手法吧!進一步說,將這樣的「多向度的概念」,放置在從東亞看東南亞的視角上,更會產生一種複製西方後現代主義藝術的情境中,從而失去自身文化的「日常底層」經驗!

那麼,「日常底層」真的那麼重要嗎?這是值得追問的文化議題。特別當我們重新翻土凝視亞洲第三世界文化的內涵時,便會發現文化精英者,在理所當然接收二戰後文化冷戰下的資源時,便是以犧牲/蔑視/輕忽來自眾生(multitude)的日常文化,取得藝術的發言位置,從而幾乎認為底層不具備任何藝術性的材質,只有經過菁英的「另類化」(Alternative)轉化,才鑲刻了美學的價值。這其實也是為什麼當東亞地區的文化連結「埠」(hub),帶著強勢經濟整合能量,且複製西方民主價值的優越性後,會以市(公)民社會“civic society”的「普世價值」合理化自身,作為涉身東南亞的「南方文化想像」的重要原因。問題在於,市(公)民社會從來不是民間自外於國家與資本機器的獨立體,相互之間的連結,一直存在於彼此之間如何與現代化勾連,以取得更高文明位置的想像上。

回到〈翡翠之城〉中,趙德胤引用他父親(老大爺)說的那句話:「窮人如果想翻身,就要到這裡來」。延伸的說,底層的窮人如果想要翻身,自有他們的文化智慧與勇氣;亦即,作為參與式觀察的一份子,只有放棄菁英意識的跨國界文創匯集,才不會落入次帝國文化想像的「新南向文化」感覺中,且不自知。這是「日常底層」在亞際文化互動中,所扮演的關鍵性角色!

02

曼谷。酷熱無比。在喝下一杯杯酷涼的啤酒、並吃下各式醬料沾配的魚肉後,準備啟程,前往泰、寮邊境的BRU族生活的傳統村庄。這是典型的東南亞大陸ZOMIA部族中,一個很小的原住民部落。先前,經由泰國藝術評論家–塔農博士“DR. THANOM”的引介,多少了解他如何參加在這裡的社區藝術工作,重新引發對於亞洲第三世界藝術介入社區的熱情與興趣。當然,這與個人於1990年代初期,在菲律賓學習民眾戲劇的背景,可以連結上密切關連;再者,便也是新全球化語境下,關於面對東南亞的文化經濟,到底帶有多少回歸底層民眾的反思,有著更為迫切的思索。

然則,湄公河畔的這個小小的BRU族村庄,真實的狀況到底如何?只能帶著探索的腳程與心理,為此行備好一本隨身的、厚實的日誌!劇團一行共五人,各司其職,先以田調踏查為基礎,未做正式演出的任何打算。因為,這恰是〔民眾劇場〕跨越邊境時,不以成果而以過程為基調的工作方法與精神。回想,第一次見識到ZOMIA這個詞句,是2016年在台北邊郊微遠虎山的帳篷劇〈渾沌而七日死〉中。至今,仍難以從腦海中抹去那雖說慣用、卻帶來劇烈衝擊感的火勢中的一組英文字母–ZOMIA。「啊!這拼音出來的詞句,到底何意呢?」彼時問著,現仍存好奇。

於是,從閱讀英國學者 JAMES SCOTT 的著作—〈逃避統治的藝術〉一書中,多少做了雖非充分卻深有啟發性的理解。

原來,在過去曾經熟悉,現在仍保持高度關切的亞洲第三世界場域中,具現著這樣的無政府主義的歷史與現況。就說漫長的王朝統治時代,東南亞也要到西元5—6世紀,才有王朝的出現;但,這並不涵蓋高地原住民族在內。一直要到西方殖民統治的入侵歩划,踏進這塊原始領域後,國家民族以及現代化的介入,終而以戰爭形式征服部落民,才拉開了部族如何以逃離戰爭、戰俘或淪為苦力的面貌,映現在人類世界的現代化扭曲鏡像中。這是一件具有挑戰性的事情。因為,逃避統治的部族的出現,等於對西方殖民主義以來的現代化,做出了最強烈而真實的拒絕。當然,這拒絕被鎖在資本主義發展的封櫃內時,更無情地述說了:高地原住民族被現代化徹底遺忘的性質。也因此,回到前面帳篷劇的劇情中,編導櫻井大造以一具被遺棄的外太空飛行船,來影射ZOMIA的存在,恰有當代的嘲諷意涵於其中。

旅程漫長。從曼谷出發,須經10到12鐘頭,才能抵達BRU族生活的Tha Long村庄。這裡隔著一條水紋看似和緩卻激流隱埋的河水,與對岸相望。我們一行人,就在河岸上一座空間寬敞的大涼亭上,望著初初相遇的湄公河,望著不見邊界的、有些雜草蔓生的彼岸。……日照劇烈下,彼岸即是寮國國境,我們則站在泰國的邊境上。這是很特殊的一種感受:沒有邊境的國界。原來,只要搭乘三倆人的小小漁船,不到十分鐘的跨河航行,已經是他國的國境。

BRU族,和其他南島語系的原住民一般,以泛靈信仰作為精神支柱。然則,在現實上,卻已將佛教納入生活系統中,是接受泰國文化與政經「教化」後,必須付出的代價!我們一抵達,隨即被村長帶領至村中一座似乎刻意蓋起,且有些裝飾規模的佛寺!在其中,不見任何泛靈信仰的禁忌氛圍,這是引發深思的起點。從這個起點,我們追尋到一個重要脈絡。亦即,渡過日出而作、日落而息生活的族人。在漫長的、族群依歸的歲月中,常以近親繁延子孫後代,免於外族的入侵。這又涉及種種生存的挑戰,讓她/他們在逃避戰爭與擁有耕地的過程中,從原本的高地部族轉而為湄公河畔的河邊部落民。並在生存的歷史中,具體歷經法殖民主義的強迫劳動,徵稅支配及殖民压迫;又在越战時期因美軍的轟炸,從湄公河對岸的寮國,移居現今的泰國邊境,過著半獵狩半漁耕的日常生活……。這期間,非常特殊卻也日常化的事情卻是:國界從來未曾是空間感受的一部分。

此行,為沿續「里山精神」而來。「里山」引用自日本〈大地藝術祭〉的環境倡議。自來便有生態、生活、生產的內涵,在轉化作環境藝術與劇場時,將展現怎樣的風貌,是核心思維所在!特別在一個仍然維繫原始共同體生活的部族中,生態與生產是原始存在的事實;生活受到的則是:逃避統治的諸多自我變遷與適應!這可以從拜訪101歲的族中老奶奶時,得到充份且富於深厚想像力的回應。「我跟隨族人,為了逃離法國的殖民統治,而遷移到這裡…」La korn 阿嬤的名子,恰好也是戲劇的意思,這還真巧。伊說,「族裡流傳這樣的神話:每當族人要逃脫外來者的魔障時,便會在森林裡,變身做馬、虎、象…以動物之身脫離原本居住的地方!」

這可以是象徵,卻也是犀利的現實。因為,神話提供的是,另一種世界的想像,讓族人在泛靈的魔幻中找尋到生存的寄托;而歲月在族人身上烙刻下的現實,卻是如何在每一場爭奪中,免於消失的恆久恐懼。這無比歷史、無比當下、也無比未來,因為訴說著弱小如蟻的部落民,如何想像生存的軸線;也因此,這也無比神話、無比劇場、又無比魔幻現實…恰如困頓的人,在艱困的環境中移動,時間與國界相同,早已被化作流動空間的重要組成部分。

從這樣的角度,我們得以理解,既便很多家庭中的電視,都是西元2000年前後,才從城市傳運進來,卻不那麼在生活中,起著很大的好奇心與影響力;而遠離電視的孩子們,在笑容中,流著多少祖先無國界群族的血液和記憶,只有和BRU族緊繫著心靈的、我們旳腳跡能踏知其一、二了……。這是在國境邊界,逃離統治藝術的湄公河畔BRU族人的生活當下。

03

〔湄公河里山〕的故事應該由一張照片開始。背景是台灣埔里近郊的〈紙教堂〉,來自泰國的藝術評論家 塔農“Dr.Thanom”手裡握著一只竹編的漁荃(昔時在溪河捕魚的工具) ,他喜悅地笑著,和身旁同樣抱著兩只魚荃的伊達邵族長老袁先生,完成合影的動作。這決定性的瞬間,背後有其它饒富深遠意涵的故事。故事往後推衍,最初,是相關日文中一個字眼:「里山」“Satoyama”的追朔。時序2015夏日,我們抵臨日本越後妻有《大地藝術祭》的群山中,一座只有10戶農家的〈穴山村〉。在藝術家林舜龍的地景作品中,展開融合里山地景「及時及景藝術」“SITE SPECIFIC ARTS”與環境劇場的連結。與其說,「里山」成為藝術表現的關鍵字,倒不如說是一場文化行動的開端。至少,對〔尋 里山〕這樣的戲碼而言,重要的是:針對地球暖化中資本貪婪形成的生態破壞,所展開的身體行動的反思。

2015,這齣環境戲碼,從大地藝術祭回返出發地—美濃!帶來的是,在地伯公〈即 土地公〉信仰與水鄉傳說,如何在農藥、水資源與PM2.5空汙之間的矛盾與匯合;而後,2016的夏日,〔尋 里山〕朝向人稱美好山水的埔里,在〈紙教堂〉落了腳。劇場,從來以一種身體行動的方式,嘗試探索里山的到來與失落。於是發現,融合生態、生活、生產為一體的里山,如何在人的身體與精神上再現,才是關鍵所在;也於是,才有了最初照片中的故事。從本島《伊達邵族》到泰國湄公河畔,一只魚荃達成祖靈記憶的對話。這對話,促成的是:被現代化「迷失」遺忘的原生共同體,如何在當代成為一種「里山倡議」的生態主張。然而,「里山」就在每個人的身體裡,就看如何成為表演的文化行動。這導引我們前往湄公河畔Tha Long地區的BRU族生活的村庄。

永續生態的持續發生,自然是針對人類在發展掛帥下,對大自然的無盡迫害而得的反思。這是當代社會普世性很強的環境共識。然則,在已開發社會中,生態反思是某種市民社會的平衡觀點;這在低度發展社會裡,會是如何的一種狀態呢!當人類資源被已開發國家掠奪殆盡的當下,「里山生態倡議」如何及於在生存中掙扎的人群或聚落呢!帶著這樣的思考及探索,來到湄公河畔一座小小村庄,人口不到500人…的BRU族生存的場域。

回想出發時刻,夜裡的車燈,打在高樓間愈趨密佈的曼谷街頭,有一種擁擠迎面而來的緊迫感。快速地奔馳,似乎便是為了將我們從燈火通明的叢林帶離,前往陌生的山丘、樹林與河岸。是在這樣的心裡暗語中,車行快速朝向泰、寮邊境的湄公河。抵臨時,已是陽光露臉的早晨時分,一個身材壯碩的中年男子,以他慣常的泰式雙手合十的招呼,迎接我們前往不同家居民宿,這男子是村長。必須說,這既是很親切,也是充滿陌生的開始。因為,語言是溝通的必經管道。微笑與耐心,成為跨越障礙的唯一橋樑。

BRU族其實並非泰國人,最早從湄公河對岸的寮國山區,因為逃避王朝與法國的殖民統治,在戰亂與徵稅的壓迫中,從高地的獵捕生活移居低地的漁耕日常,至今有數百年歷史。「我們說三種話語,BRU語、寮語及泰語,」經過前導者塔農教授“Dr.Thanom”的翻譯,

「在這裡,我是第四代了,但也有不同年代,從寮國那邊遷移過來的親族們…」。

「回過老家嗎?」我問。

「歐!沒有,這裡就是我們的家…」村長笑著,回答我。

總是忙於村中大大小小的事務的他,騎著摩托車,「撲吐!撲吐」地前往村子裡剛蓋好新屋的家裏去了。這時,遠遠的,仍聽見幾個組合起來的音箱,傳來融合傳統與當代的寮式民歌,震耳欲聾,幾乎淹沒整個原本在安靜中蟲鳴鳥叫的村子。村長的「這裡就是家」,對比我問的:「老家」,其實,是重要的溝通訊息。這主要還要回到東南亞高地的原住民,自來處於無政府主義狀態下,且視其為生存的自然模式與情境。英國耶魯大學知名的人類學家James Scott的研究報告,透露了高地居民與低地之間,跨越國境的緊密往返關係,且幾乎不以所謂現代國家的民族分界,作為劃分地域、政治、經濟、文化的界線。

因此,永遠在族群移動中,求取自身生存條件的BRU族人,雖有強烈的族群共同體的認同,卻不是依國境來區分彼此的界線,如此一來,國家嫁接給現代社會的種種權力關係,在這裡面臨因逃避而瓦解的狀態。所以,「老家」曾經是BRU族人生存的領地,一旦逃離以後,生存領地便因此有了改變,可以說,得以因生存而聚居下來的處所,便是家。這裡是湄公河畔一個微型的部落族,貨幣經濟維持在一般生存以下的低度狀態。雜貨店裡,汽水、啤酒、梳洗基本貨品以一種小包裝的形態,在簡單的貨架上擺置著;然而,日常三餐的烹煮並不備有瓦斯;燒材燒炭幾乎家家必要的身體勞動。這在東南亞高地或許不稱為稀有,較重要的是,長久以來有意拒絕國家與現代化的入侵,形成的便無法用「文明」與「野蠻」來粗略對比。如果,有一種稱呼一定是:「野蠻」的話。非常有智慧的原住民生存之道在於:阻止任何國家形式的權力集中,以免帶來弱勢族群的災難。這樣,恰可稱其為「有意的野蠻」,亦是BRU族祖靈們邁出逃脫統治藝術的深深步履,從過去直到現在!

逃離國家製造的戰爭,便是從淪為戰俘的可能性中脫身。生存帶給BRU族的是:如何在夾縫中尋找生機。這樣一來,泛靈信仰中的禁忌,通常成為族人共同體的內在共識。例如,族人至今仍然相信,被砍下的已死去的木材,以及活著的樹林,是必須被區分的。前者為燒材,後者為樹靈,決不可燒。這多少說明逃難時,樹林是掩蔽的護身符的一項信仰。「這20年來,我們才接受佛教僧侶進到村子來傳教。泰國政府幫我們蓋佛寺,並在建設小學的過程中,加入佛教的教學…」

村子裡,一位年邁的長老說:「如果,要我選擇,當然是樹林裡的神靈才是我們的信仰;在那裏,我們的祖靈化做萬物,與我們共同守護家園。」長老的父親,在法國殖民時期,因為抗拒被徵工開馬路,步上逃離的路途,從山上來到這湄公河畔。「每年耕作前與收成後,村人須到林子內的小屋裡給祖靈祭拜,並如實報告家中大小事宜,祈求祖靈僻祐。」長老一旁的祭師,剛帶我們到林中祭拜,他神色自在地插著話說:「我們原本殺白猴祭祖靈;現在改以雞血祭祖靈!」

〔湄公河里山〕以BRU族人的遷徙與漁獵耕作為前題,開展的是一項:以踏查田調為基礎的祭儀劇場文化行動。當然,既作為文化行動,則劇場祭儀並非只是以調查者的立場與意願為主導,而是深入BRU族生活的場域中,尋找彼此對話的交集。影像紀錄是此行重點,聲音蒐集亦是另一要項;透過影像與聲音,達成初步的現場采風!最終,則將踏查者的祭儀劇場,導引進對話交流的場域中。同行資深劇場人吳文翠,以剛在台灣親身參與的白沙屯進香,將祝福的身體化做儀式性舞蹈,帶給族中的老中少世代,引發族人喜悅的真情。這同時,族人的舞蹈與音樂,也在慶典後熱烈展開!

Pha住在我民宿的對鄰,每日最常見的是:他用捕回來的漁碾成醬汁,我們則在屋前以糯米沾著醬汁飽食腸胃,這時佐餐的除了魚肉外,便是他的妻子在家前摘來的菜蔬或樹葉。日出而做,日落而息。他通常早上總是先說,中午吃哪種魚;午后,又說晚餐是哪種魚。而後,便躍身村子下方的湄公河,提著一簍魚回來,烹煮共食。我問,最近捕魚的狀況還好嗎?他帶著些許憂心的表情回答。經過同行的翻譯後,我才得知:因為,湄公河上游雲南境內的水壩,導致下游的水流亂了套、水溫隨之上升,魚群漸漸減量,漁獲愈來愈少的狀況,成為常態。

最后一天的晚會儀式上,Pha同我一般穿著布巾圍繞的salon裙現身,提在手上的,竟是族人的樂器:PIN。這樂器類似於台灣民間的三弦,通了音響喇叭後,嘹亮而動人。他叨著嘴上的菸,永遠自在的笑容,讓我想起,很多次他以靈活的身姿,躍進湄公河的模樣。他笑笑和我輕鬆底說:「這琴也是我自己做的!」

啊!真是太另人驚艷的生活融於藝術、藝術融於生活。而且,一切只是自然地發生著。我心想著:「Pha,我在湄公河畔的BRU族原住民朋友,用琴声揚奏:逃脫統治的藝術,數百年如一日…」

臨行前的午後,村長的家門前,突而來了一部軍用吉普車。一位軍官模樣的中年人下了車,坐在村長待客的小桌前,他們攀談起來…。我在軍車離去後,好奇地問著同行的塔農教授“Dr.Thanom”:「怎麼回事!」這才得知,泰國政府20多年前,在距村庄不遠的石器時代化石出土的山區,成立了PhaTam國家公園。這軍官來詢問BRU族人涉入國家公園耕作的事宜,表示這是非法行為!

「這是BRU族獵耕的傳統領域啊!」只見村長睜大他的雙眼,神色有些激切地說,「我們在這土地上耕作已經數百年了」。他的言詞與神色,再次讓我想起,歷經日本殖民、戰後國府、乃至當下綠色執政,仍在冷戰意識形態與資本包圍下的台灣原住民,在持續歲月延伸中,以祖靈召喚,在總統府凱達格蘭大道前展開的抗爭。

「抗爭並不辛苦,辛苦的是數百年來飽受殖民之苦的原住民及其土地!」知名的原住民歌手胡德夫說得好,說的也恰是BRU族人的心聲!

發佈日期:2018/05/07