超越國共 擺脫美日 讀懂中國

◎林金源

(淡江大學經濟系副教授;作者感謝石佳音對於本文第四節內容的補充與修正)

【編按】一位在台灣成長,從小接受反共教育洗腦的青年,如何認識到「我必須重新理解大陸,重新建構自己的世界觀」?在美國取得經濟學博士的林金源教授於此文縷縷敘述他自我反思、如實從閱歷中建構自我世界觀的歷程。他指出:資本主義與社會主義原本只是解決民生問題的兩套價值體系,臺灣社會卻由於右傾的偏頗心態,把資本主義、市場經濟視為正確、優異的社會制度,把「市場經濟」聖潔化成為「自由經濟」,意謂非「市場經濟」就無法給人民帶來「自由」。如是名詞遊戲背後隱藏著對美國制度的大力頌揚和對大陸制度的極端鄙夷。長此以往,「生活周遭不經意的用語,都產生割裂兩岸關係的副作用。」本文從個人成長經驗出發,對兩岸關係的性質和發展作出深刻的省思,值得深入閱讀。

一、我為什麼不反共?

我的父母略識之無,親戚朋友間也沒人比他們擁有更高學歷,他們都是掙錢餬口的小民,對公共議題毫無興趣。學校教育因此是我政治教育的唯一來源。在反共教育之下成長的我,1983年出國念書之前,仍有「漢賊不兩立」的錯誤思想。初到美國,我還很認真地對伊朗同學解釋我來自「free China」,不是「red China」。伊朗人似懂非懂,我則自覺正氣凜然。

大陸改革開放的一些成效,在80年代就已引起不少西方學者的矚目。可惜我在臺灣一無所知,我所聽到的幾乎都是大陸的負面報導。在美國待久之後,接觸到中國經濟發展成就的報導就越來越多。這無疑開啟了我對反共教育的省思。我的第一層反省是:這些外國學者與中共非親非故、無冤無仇,如果他們的報導與國民黨不同,我應該格外注意他們的言論才是。我的第二層反思是:如果國民黨可以誤導我對大陸經濟發展的了解,那麼其他層面我是否也被誤導了?

我漸漸產生一種意識:我必須重新理解大陸,重新建構自己的世界觀。這件事說來容易,做來很難。不過,它對我並不難,原因有二。第一,我的家族與國民黨、共產黨毫無瓜葛。我沒有絲毫「愛之欲其生,恨之欲其死」的情緒。兩個政黨只是舞台上的兩個角色而已,我可以超然的看待他們。第二,我對中國歷史、文化的強烈認同,讓我很難長時間去漠視、仇視活在中華大地的十幾億同胞。他們活生生的站在中國歷史的長河裡,我怎能敵視也屬於中國歷史文化一部分的他們?

攻讀經濟學博士的過程中,我從洋教授、洋書裡學到許多理論與觀念。這些理論與觀念原本都是教室裡客觀存在的教材。當我發現它們可用來解釋大陸何以實施一些被臺灣詬病、抹黑的政策時,心中常有相見恨晚的欣慰感,也巴不得有更多臺灣同胞能見我之所見。其實只要客觀看待,我們就可以理解、同情,甚至支持大陸的許多措施。弔詭的是,前後這麼多比我優秀的經濟學者,從來沒有一個人像我這樣樂於「為匪宣傳」、「為匪辯護」。這些理論與觀念對於他們的作用,顯然和對我是不一樣的。

長期以來,臺灣社會具有右傾的偏頗心態。把資本主義、市場經濟視為正確、優異的社會制度;社會主義、計畫經濟則是落伍、邪惡的制度。資本主義與社會主義原本只是解決民生問題的兩套價值體系,沒有先天的對錯、高下之分。但臺灣就可以把「市場經濟」聖潔化成為「自由經濟」,言下之意,非「市場經濟」就無法給人民帶來「自由」。這雖然只是名詞遊戲,但在早年它背後卻隱藏著對美國制度的大力頌揚和對大陸制度的極端鄙夷。長此以往,生活周遭不經意的用語,都具有割裂兩岸關係的副作用。一般臺灣人都習以為常。直到有一天,我讀到經濟學諾貝爾獎得主K. Arrow的一段短文,我才恍然大悟臺灣中毒之深。Arrow此文也不是什麼偉大創見,他只是提醒在市場經濟之下的個人,其「自由」範圍取決於其所得。市場經濟並不保證每人都有「自由」。(反之,社會主義下的弱勢者反倒有免於飢餓的自由。)此後我總是告誡學生,不准使用「自由經濟」這個名詞,計畫經濟的對立面就是市場經濟。

發展經濟學裡有一探討城鄉移動的Harris-Todarro migration model,解釋開發中國家都市化過程裡,都市任何工作機會總會吸引過量鄉村人口來爭取這個工作。此模型也探討過多鄉村人口湧入都市後,政府不同應對政策所產生的不同後果。政府放任不管(如印度)的後果是:全體社會產值下降,以及盲流在都市製造出來的治安、衛生、居住、交通等問題。政府如果管控(如大陸),可增加全體社會產值,也可減緩盲流在都市製造出來的問題,當然也惹來「不自由」的罵名。我學到此模型後,立即的反應就是:它為早年大陸城鄉的二元戶口制度建立了理論基礎。由於幅員狹小,城鄉移動從不成為問題的臺灣人如果只是以「走路要路條」、「遷徙要批准」來取笑大陸的不自由,其實就是缺少同理心、未理解事情全貌的風涼話。

大陸早年「一胎化」政策也是臺灣極力攻擊、醜化的「暴政」之一。任何人只要懂得基本經濟理論(人均所得主要取決於人均資本存量),並且願意以同理心看待大陸,就不應苛責對岸。(政策執行的細節必有人為疏誤,但這部分的檢討不等於就應否定整個政策。)討論「一胎化」的國外文獻中,外國學者態度之理性與對此政策之肯定,遠非臺灣社會所能及。這些對照,加強了我「不再被反共教育綁架」的決心。

二、兩岸經濟發展模式的比較

早年臺灣經濟表現優於大陸,臺灣人的優越感油然而生。兩蔣政權說:臺灣是三民主義模範省,反攻大陸後要把臺灣經驗帶回大陸。這些說法相當膚淺,卻能符合反共國策之需。臺灣的富庶、自由,對照出大陸的貧窮、專制,給予中華民國政權的正當性。在那個年代裡,沒人敢冒天下之大不諱,指出兩岸經濟表現的差異與兩岸起始條件的差異有關,也少有人敢提那是國際政治格局下的產物,更不會有人敢說大陸仍在摸索、調整自己的道路,「大隻雞晚啼」,誰勝誰負還很難說。

落後地區想要脫離「貧窮陷阱」的最大挑戰,就是如何滿足現有消費,又能累積資本作為明日成長動力。大多數開發中國家百年來發展不起來,就是無法解決上述消費與投資左支右絀的困境,只好停在原地打轉。經濟學教科書指出脫困的四種途徑是:第一,以強制手段把農業剩餘轉移到工業部門,發展出工業體系。第二,找富人開刀,徵用富人資本發展工業。第三,控制人口,減少消費,節省資源,發展工業。第四,尋求外援,以外資發展工業。

上述四種方法,早年臺灣都用了,大陸也都用了。可見不管姓社還是姓資,所面臨經濟問題的本質以及解決問題的方法基本上是一樣的。兩岸經驗的差異在於:臺灣政府執行的手段較為細膩、溫和,沒有引起強烈反彈。大陸幅員遼闊、情勢複雜,中共採行的手段較激烈,其中又夾雜政治路線鬥爭,所以人民吃了不少苦。兩岸經驗的第二項差異在於所獲取的外援。韓戰爆發後,原本中斷的美援又接續來台,長達15年之久,成為臺灣經濟發展的功臣。只是,天下沒有白吃的午餐。美國扶植臺灣經濟,含有以台制中的戰略目的。臺灣經濟受惠於東西冷戰下的國際格局;但也成為強權規劃下的棋子。大陸的主要外援來自蘇聯,可惜中、蘇共決裂後,蘇聯撤走所有專家與技術,從此大陸僅能胼手胝足,從無到有,自力更生,此外還得面臨歐美的封鎖。簡言之,早年國際局勢對臺灣經濟相對有利,對大陸經濟相對不友善。兩岸經濟表現的差異,不能簡單歸為「三民主義戰勝共產主義」。

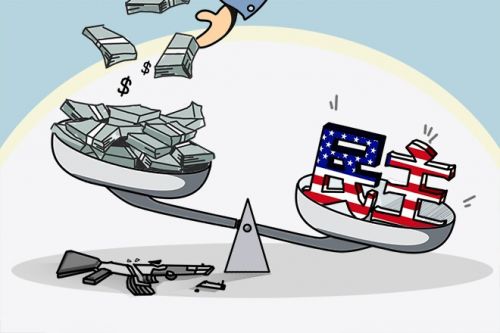

改革開放之後,大陸經濟的發展呈現可長可久趨勢,臺灣反倒因不願與大陸整合,捉襟見肘,找不到大方向。獨台的國民黨,不反對兩岸經貿整合(但反對政治整合)。台獨的民進黨,既反對經貿整合,也反對政治整合。「捨近求遠」自然成為綠營的彆扭經濟政策。他們除了抱住美日大腿,巴望加入帶有制中意涵的TPP之外,寧可與離臺灣更遠的東南亞、印度、中南美經貿整合,也不肯正視大陸經濟一眼。以政害經,莫此為甚。

回顧歷史,除了日據50年,日本強行以「同化關稅」把台日經濟綑綁在一起之外,臺灣經濟向來就與一水之隔的大陸密不可分。臺灣自外於大陸,經濟上將難有出路。(改革開放前,大陸閉關自守、臺灣朝海外發展的情形是歷史特例。)17世紀荷蘭人據台的主要動機是要參與和中國「絲銀對流」的大買賣,臺灣因為地利之便成為荷商的轉運站。明鄭早期靠「山五商」從大陸收購商品,轉由「海五商」販售海外,不但獲巨利,還成為反清復明的經濟來源。海禁政策之後,大陸貨源中斷,鄭經的經貿船隊大受影響。經貿實力損傷後,軍事實力也得不到支撐,最終屈服於清朝政府。

歷史一再重演,唯有智者從歷史學得教訓。

三、巨龍騰飛

台獨人士夢寐以求的,就是大陸經濟崩潰。但全世界相信此夢囈者,少之又少。一般的理性預期都是:大陸經濟的成長率即便放緩,它的發展趨勢仍是明確不可擋。經濟學諾貝爾獎得主Joseph Stiglitz甚至指出,依據購買力平價指數計算,中國在2015年底就會取代美國成為最大經濟體。中國經濟實力的增強,代表它對國際局勢的影響力,以及遏制台獨的決心與能力都在增強。經濟持續成長,是中華民族復興的必要條件。最值得驕傲的是:中國經濟的崛起具有利人利己的本質,完全不同於西方與日本,以鄰為壑,曾經以侵占殖民地、掠奪他國資源來餵養自己的經濟。中國的和平崛起,是近代歷史上少有的特例,也是傲人的典範。

其實這種典範,並非史上頭一遭的新鮮事。明、清兩代直到鴉片戰爭前,中國就是全球最大經濟體。(請參考Angus Maddison著作。)但當時中國在政治組織與動員能力上,卻是一盤散沙。它除了從東非帶回幾隻「麒麟鹿」(按:閩南語對長頸鹿的稱呼)之外,完全沒有侵略、殖民的動機與經驗。中國的富饒吸引各國商賈帶來國際貿易,所有民間貿易幾乎沒有中國政府或軍隊的介入,這和爾後列強的貿易總是槍砲跟著商船一起來,截然不同。中國政府偶而會因治安、海防等考量,關閉海上貿易,這或許是中國政府的唯一介入。但不管民間貿易是否中斷,各國與中國的官方貿易總是通暢的。這就是明清盛世時代「厚往薄來」的朝貢體制。各藩屬國帶來中國的貢品,從不干涉其內政的中國,必以更優厚的內容奉還。作為中國的藩屬,不但獲取經濟實惠,且無礙本身內政的自主運作,又能與高度文明親近學習,何樂而不為?這就是中國強大時,東亞各國共存共榮的天下秩序。

巨龍騰飛雖然利人利己,但仍舊有人不高興。他們是前述的台獨,以及「以小人之心,度君子之腹」的美國。獨霸全球百年的美國,眼看自己江河日下,對於中國的崛起份外眼紅。他們認定中國崛起的下一步,必然威脅美國霸業,因此阻擋、圍堵中國遂成美國的要務。雖然中國一再宣示「強而不霸」,但「夏蟲不可語冰」,未聞王道的美國總不肯相信。好在已有英、美的有識之士,紛紛提出中肯建言,但願這些建言能讓西方人士醍醐灌頂。

美國籍經濟學諾貝爾獎得主Joseph Stiglitz在2015年1月號Vanity Fair雜誌撰文指出:第一,世界經濟不是有你無我、你死我活的零和遊戲。中國之得不見得是美國之失。中、美的經濟成長是互補的。美國經濟問題的癥結,在於本身政策有毛病,並非只與他國興起有關。第二,美國模式並沒為多數美國人民帶來好處。廣大的第三世界最關心的仍是貧窮問題,美國不該把自己的信念與制度捧為至高無上。第三,美國「圍堵」中國的作為將白費力氣,也更會腐蝕美國的自信及其領導地位。第四,基於歷史記憶與民族自尊,中國不可能接受目前這種只由西方制定規則、只讓西方獲益、獨享尊榮的全球體系。不管喜歡與否,美國必須跟中國合作。

Martin Jacques對中國的了解,超過許多中國人;他對中國的友善與同情,超過多數西方人,也超過多數臺灣人。Jacques指出:第一,過去150年,掌控全球的是歐美已開發國家,他們只占世界人口極小比率,這不是歷史常態。中、印已經崛起,今後影響世界發展的是中國,不是歐美。鴉片戰爭之前很長一段時期,主導世界的本來就是中國,那才是歷史常態。第二,現代民族國家(nation state)是西伐利亞條約之後的產物,中國在被迫成為民族國家之前,一直是以中華文化為黏著劑的文明型國家(civilizational state)。西方興起後,東亞朝貢關係瓦解,代之而起的是弱肉強食的西伐利亞體制。中國再度興起後,朝貢體制可能取代西伐利亞體制。第三,西方人士必須放下習以為常、自以為是的眼光,重新認識中國,否則他們將會面對一個越來越陌生的世界。面對中國,西方應該更謙卑。

四、如何讀懂中國

儘管中國曾有輝煌的歷史,近年來大陸也有快速進步,但多數臺灣人仍拒絕統一,因為他們不了解中國,陌生與誤解阻斷了認同感。客觀認識中國是反獨促統的必要功課。

中國是「百國之合」,其國情之複雜,遠非一般國家所能想像。一個在地鐵小解的鄉民,不能代表全體中國人的素質。正如大陸的人均所得,也不能代表許多中國人的生活水平一樣。要讀懂中國,必須跳脫小國寡民的思維,把中國當一個「洲」來看待。在這個「百國之合」理,隨便一找就有2300萬人比臺灣人更富裕、更文明、更優秀;當然隨便一找也有2300萬人比臺灣人更貧窮、更粗俗。中國內部是個標準的「雙元經濟」,或是「雙元社會」:有一個與開發國家不相上下的發達板塊,和一個仍在發展的新興板塊。眼光只集中在前者或後者,都無法真正了解中國,也無法理解中國政府各種作為的深層原因。

與此相關的問題是:治理「百國之合」必須有一套有效、符合國情的模式,絕不是照抄西方民主、人權的那一套。臺灣人首先必須放下把西方價值強加大陸的錯誤思維,才能對中國模式有所了解與同情,也才會放下對大陸的敵意與不信任。

西方民主的「一人一票」早已變質成為「一元一票」。又如前文所述,Stiglitz說:「美國模式並沒有為多數美國人民帶來好處」,儘管這是對西方民主最含蓄的批評,但民主的弊端已躍然紙上。偏偏仍有很多人把「民主」奉為普世價值,甚至把它視為是否願意統一的首要標準,這豈非只「看見你兄弟眼中有刺,卻不想自己眼中有梁木」?

平心而論,大陸長期優異經濟表現的背後,必有其合理、有效的政治體制,否則何以致之?中國傳統政治運作的核心理念,是我老祖宗傳之久遠的「民本」思想。如果民主注重的是一人一票,是誰來主持政府;民本注重的則是庶民大眾是否受益?以及政府究竟如何發揮功能?「民本」與「民主」相較,「民主」是程序/手段/工具價值,「民本」才是目的價值,二者不在同一層次。程序價值不可能是普世價值,目的價值才可視為普世價值。換言之,我們可用民本衡量民主以及其他任何政體,但不能用民主來衡量所有政體。若誤將民主視為普世價值,就會得出「民主的缺點只有用更民主來解決」的結論,也就是「越民主越好,越高比例的政治人事與政策問題交由更直接、更頻繁、更高比例選民的直接投票就越好。」果真如此,那麼菲律賓、印度就應表現得比中國更好。然而,當西方斤斤計較於民主的「程序正義」時,中國更關心的毋寧是此程序所能帶來的結果。中國大陸不盲目追隨程序民主,而是把解決國家發展的具體問題作為首務,逐漸摸索出符合中國所需的政治體制,而後再將此體制法治化、制度化。從實踐結果論,這樣的民本思路,顯然比印度、菲律賓徒務民主要高明。

中西政治理念的差異,其實來自更根本的道德價值的差異。西方注重個人,從自己出發,注重怎樣對「自己」(以及「自己人」)最好,而中國注重人與人的關係,從「彼此」出發,注重怎樣對「健全的關係」最好。人若先注重自己,自然難以容人,所以他們首先希望求同(要求別人與自己的習俗、語言、宗教一致)。求同不成,而後只好被迫存異。反之,中國人注重「合理關係」,彼此之間要能共存,必須設身處地、為別人考慮,「己所不欲勿施於人」,自然只會求和而不求同,尊重差異、容許多元。

西方強調個體的價值,兩個個體之間(包含兩個政黨、兩個階級、兩個族群之間)如果利益有所衝突,解決之道不是由強者主導,就是靠勢均力敵的兩方或多方互相制衡(checks and balances)。中國傳統文化強調的則是和諧,包括人與天地的和諧、不同利益集團之間的和諧、統治者與被統治者之間的和諧。從協商妥協中讓不同意見、不同利益能夠「和而不同」,是中國特有的傳統智慧。如果全盤接受西式民主,等於認定人與人相處之道只能倚靠衝突與制衡,也等於全盤否定中國「和而不同」的傳統智慧。這不但偏頗,也是一大損失。

西方政治文化歌頌「征服」、「擴張」、「開疆闢土」,政治人物可公開追求個人權力。於是西方政治思想家也認定政府隨時可能為惡,人民必須盯著它看。在中國傳統觀念裡,天下之大,有德者居之。治國者不僅不應追求權力而自居於人民的對立面,他還必須是中華文明的象徵、全民的道德領袖。大禹治水被歷代頌揚,就是民本的最佳典範。中國歷史上不乏昏君,但嗜殺的暴君遠較西方為少。亞當斯密稱頌18世紀的中國,是全世界最成熟、最大的市場。顯然這個市場的產生,也是先得有統一的國家和稱職的中央政府,才可能孕育出來的。但近來受西方思潮誤導之後,中國能幹的中央政府似乎成了不民主的代名詞。然而,正是這個政府,帶領中國完成了30年來的脫貧與崛起。

國際組織PEW對各國的調查指出:人民對自己國家發展方向滿意度最高的是「不民主」的中國,遠高於其他許多「民主」國家。另外,過去30年來,中國在消滅貧窮上的成績,遠超過所有實行「民主」國家的總合。如果中國模式不堪聞問,如何解釋上述這些客觀具體的數字?如果西方模式是最優異的制度,何以上述這些客觀數字完全不賞臉?

五、中國的愛國教育來得太晚了

鴉片戰爭一役,蕞爾小國英國竟然打敗當時全球最大經濟體中國。更令人難以置信的是,當時珠江口岸的中國百姓竟然隔岸觀火,絲毫沒有同仇敵愾的心情。中、英兩國的本質,在這場戰爭中畢露無遺。簡言之,西方列強從西伐利亞條約以來,已經逐漸轉化為有行動力、有凝聚力、有國族意識的現代民族國家。中國則仍是一盤散沙的文明國,凝聚中國的是它的文明,不是主權、國家觀念。長相、血緣也不是中國人區辨「夷、夏」的標的。在中國獨強的時代裡,一盤散沙的狀態妨礙不了別國,也傷不到自己。但當別有用心的列強以船堅炮利進逼中國時,中國能否凝聚國族意識以自保,就成了絕續存亡的關鍵。

中國人付出慘痛代價以及上百年的時間,好不容易才把中國轉化成稍可與西方一搏的現代民族國家。直到1970年代,一位在大陸鄉村任教的小學老師,仍常用一個問題測試學生家長的文化水平。她常問孩子:「你是哪一國人?」少數回答「中國人」的孩子,他的父母大多具有基本文化水平,在生活中會跟孩子提及國族觀念。大多數一臉茫然、不知如何回答的孩子,代表他的父母從沒跟他談過這類話題。從這個小案例,就可知道凝聚國族意識對於幅員遼闊、多元民族的中國,是如何不容易。至於與大陸一水之隔的臺灣、香港,雖然教育普及,公共意識也發達,但它的「國」族意識究竟是哪一國,又是讓人難堪的問題。

當中國好不容易才警醒必須學習西方國家,凝聚國民意識以自保時,許多國人卻中了西方之毒,竟把愛國教育當作落伍、反動的洗腦。殊不知中國的愛國教育已經慢了西方兩百年。西方善用愛國教育而成強國,但在過河之後,卻把愛國教育這座橋給拆了,並且欺騙後進國家這橋是累贅。後進國家如聽信這套謊言,就註定萬劫不復。

凝聚國族意識是建立一個有尊嚴國家的第一步,猶如蓋房子先打地基(民族問題)。同一族群的內部才能基於休戚與共的情感,建立良好的憲政體制(民權問題),進而在此憲政體制下,規畫、執行最佳的具體政策,解決所有民生問題。把民主價值凌駕在國家認同之上,就如不打地基就蓋高樓。西方列強不幹這種事,但他們會哄騙落後國家幹這種事。

(原文出自2015年12月號327期《遠望》雜誌,感謝林金源教授重新校閱後,給予《新國際》刊登。)

發佈日期:2017/07/18