本文原刊於《開放時代》2023年第6期,新國際獲授權轉載。

【編按】近年來,西方政客與媒體屢屢以「新殖民主義」污名化中國在非洲等地區的合作援建項目,妄稱中國借經濟合作之名行擴張之實。這種論調,既是對歷史的無知,也是對現實的扭曲。在今日推文中,殷之光老師通過對梁啟超在十九世紀末思想轉型的辯證性把握,為我們區分帝國主義「殖民」與第三世界「反殖民」的歷史邏輯提供了一個重要視角。

殷老師在文中細緻梳理了梁啟超在1899年的一系列文稿,輔以對《清議報》同期相關討論的分析,揭示了19世紀末非洲布爾戰爭對梁啟超「民族帝國主義」認識的深刻影響。同時引入「共同體」政治的分析框架,細緻探討了梁啟超如何區分中國的民族主義與列強的民族帝國主義,並在亞非美歐的廣域空間秩序下重審「國競」問題。殷老師強調,梁啟超在1903年的「轉變」不僅是個人層面的轉變,更是19世紀末資本主義現代世界體系形成過程中具有普遍性的一種思想現象。這種現象產生的根源在於霸權者統治的慾望與被壓迫者反抗的願望兩組基本動能間的張力與衝突,而此種張力與衝突,也是我們理解梁啟超對中國命運的思考及其思想局限性的前提所在。

1.引言

一般認為,梁啓超在流亡日本期間,受到伯倫知理(Bluntchli Johann Caspar)等德國學派的國家學影響,開始出現「國家主義」傾向,並在1903年遊美之行結束後出現從「自由主義」向「國家主義」的關鍵思想轉型。[1]作為近代中國思想史重要事件之一,梁啓超的1903年轉型受到研究者極大關注。研究者細緻分析了梁氏國家思想轉變的淵源及其背後的「東學」背景。[2]研究者注意到赴美之前,伯倫知理國家理論便對梁啓超產生影響,[3]並且,也認識到梁啓超這種思想的轉變,是在對中國問題進行思考的基礎上,對諸如盧梭、伯倫知理等不同政治理論選擇的結果。[4]一些學者從實用主義的角度解釋梁氏思想的轉變,將之視為他在快速變遷的時勢下不斷探索救亡建國方案的結果。[5]另一些研究,則提出應當跳出梁啓超從「自由主義」倒向「國家主義」的教條模式,更具體地從其對「個人」與「國家」關係的思考入手,將他的轉變,視為理學思維與現代西方政治理論及時局變遷相互衝撞而表露的現象。[6]

本文認為,將梁啓超思想的「轉型」放在一個更長、更廣闊的19世紀全球性政治思想巨變背景下,並且跳出「個人」與「國家」這種西方中心主義的二元政治關係,更能幫助我們理解這一轉型的意義,並對其思想的獨特性與局限性提出更為語境化的理解。可以說,梁啓超和與他同時代亞非大陸上的許多知識分子們都共享著一個「舊邦新造」的問題意識。在梁啓超對國家命運的思考中,我們可以很清楚地看到那種19世紀末流行於近代日本的國家主義、民族帝國主義影響。這類基於同時代社會達爾文主義的思想,一方面接納了歐洲思想政治空間中的文明等級論,將世界秩序想象為一種霸權驅動的等級秩序;另一方面,又不甘於自身處於等級秩序的低端,希望以歐美工業化國家為目標,進行全面現代化改造。

對於19世紀末亞非知識分子而言,建設一個怎樣的國家,怎樣建設,這類現實問題極具普遍性。它們成為中國,乃至整個亞非世界反思傳統、探索制度、認識社會等許多關鍵思考的錨點。這一錨點出現的基本背景,是歐美世界體系全球急速擴張,歐洲新舊工業化國家展開全球性競爭的歷史進程。相應的,歐美之外的政治空間則必須在原有的政治疆域、制度傳統、民族關係、文化價值基礎上,對自身應向何處去這一問題做出回答。也正是在這個基本條件下,「現代化」從一個由歐洲向外擴散的啓蒙過程開始,迅速變成一個眾聲喧嘩的全球性政治與思想實踐。實際上,在19世紀的這場巨大歷史變革中,無論是英國這樣的舊工業化大國,還是歐美新興的工業化國家,以及歐美之外的半工業化、未工業化的國家,都面臨著同一場面向20世紀現代化未來的重大轉型。在這一歷史背景下,不假思索地挪用諸如「民族」「民族國家」「帝國」等概念,顯然無助於我們真正理解這一歷史進程的複雜性。因此,本文更傾向於採用不同規模的「共同體」來理解這些多樣的政治組織形式。而共同體的構成,則是實踐性的,人與人之間「真正的社會聯繫」的結果;[7]國家,則是共同體最為實在的組織性根基。

引入了「共同體」這一概念之後,我們便能嘗試處理19世紀的全球秩序巨變中出現的諸多矛盾。首先,對於英國、俄國、奧斯曼土耳其、中國等這類空間疆域廣大,人群組成複雜的「共同體」來說,「共同體」是廣域的、大規模的。正因為共同體是一種人與人之間實踐性的社會聯繫,其建構必須依賴物質性的聯繫,而非簡單的想象虛構。同時,由於工業化這一物質現代化進程在全球空間中的分布極度不均,在上述這些廣域共同體中間,除了英國之外,其他共同體均面臨著如何有效地實現工業化的問題。在這個現實問題下,構建強政府、強國家不約而同地成為這些共同體的選擇。其次,種族/民族認同,在19世紀英國全球擴張,歐洲國家建構過程中,被作為基礎政治範疇,一方面用來進行戰爭調動,另一方面也用來論述自身擴張的合法性。[8]另外,在歐洲向外擴張式競爭的進程中,以「民族」為單位,對佔領的廣域領土進行「分而治之」(divide and rule),對其他廣域共同體進行「各個擊破」(divide and conquer)的歐洲帝國主義霸權政治實踐,也在客觀上導致諸多排他的、封閉的、分離性的,以本質主義民族認同為根基塑造的小型共同體的形成,並仍然影響著今天的全球政治格局。再次,自19世紀下半葉以來,民族/種族作為一種共同體建構話語,也被各個廣域共同體結構內的不同群體所接納,並被容納進各自不同的政治實踐中,或成為抵抗霸權謀求平等的動力根基,或成為新的霸權擴張的起點。總之,建設怎樣的共同體,怎樣建設共同體,這個共同體止於何處,與其他共同體的關係是什麼等問題便是我們可以用來理解19世紀以來全球變局的起點。

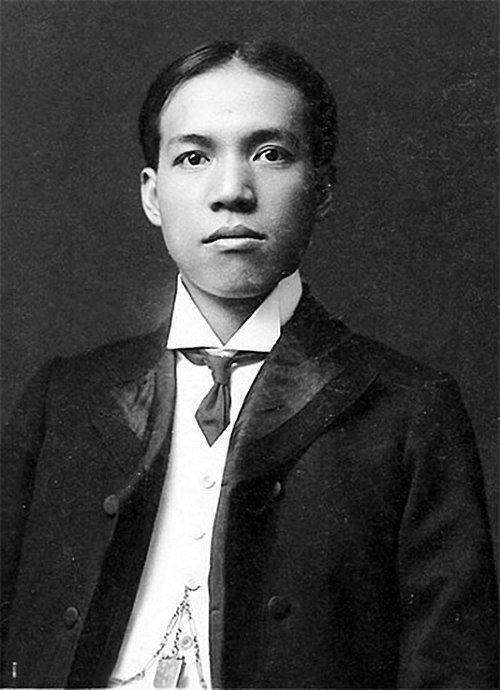

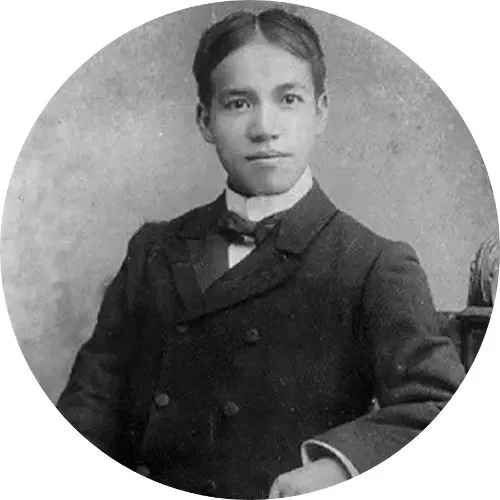

回到本文對梁啓超的討論,對「共同體」問題的追問就可以變成:為什麼在中國19世紀以來的政治實踐中,排他的共同體,以及霸權擴張的共同體建構,都最終未能在中國這一空間中得以生根發芽?具體來說,梁啓超那種對於國家主義曖昧的偏好,那種對於讓中國擁抱民族帝國主義的構想,為什麼並未能夠成為現實?實際上,在19世紀末全球性的巨大變革中,梁啓超對構建共同體問題的思考實際上包含了兩個相互交織的層面:其一是對國民與政府之間關係的思考。這集中表現為梁啓超對國家主義的興趣。前述諸多圍繞著梁啓超思想轉型的討論基本在這個層面上理解國家主義問題。其二,一些學者注意到,梁啓超對國家主義的興趣也結合了他對世界秩序的思考。他更樂意將視野落在建設近世國家之上,並將「行我民族主義」視為對抗西方列強瓜分的唯一途徑,這也就與著眼未來人類大同,主張廢除國家的康有為產生了分歧。[9]相比之前以國家為中心的討論,瑞貝卡·卡爾(Rebecca Karl)將關注點轉移到在更廣大的亞非世界舞台上,由反抗帝國主義而構成的現代性政治與文化空間。從這個視角出發,她對梁啓超的興趣便集中在對具有政治能動性的人的建構上。[10]相比中國研究者們,瑞貝卡更樂意在「亞洲」這個「去中心」「非國家沙文主義」的範疇下來闡釋革命。瑞貝卡構建的「亞洲」不僅為中國及越南、菲律賓、印度等國家的革命者提供政治避難、知識交流的空間,更在這個歷史進程中,形成一個無須依託國家,具有「政治潛力」的獨立文化空間,「提醒」著梁啓超等中國激進知識分子們,應當超脫「狹隘的民族主義」,在全球空間中思考中國的現代性意義。[11]

在瑞貝卡的分析中,19世紀末中國民族主義話語對亞洲的發現,是要將民族從「國家定義的空間裡」剝離出去。[12]對瑞貝卡而言,民族主義的解放話語與國家主義並不是同構的。她敏銳地通過對蓋爾納(Ernest Gellner)和巴里巴(Etienne Balibar)有關民族主義理論的討論發現,國家對民族主義的宰制是一種「更霸道、更獨裁」的形式。透過國家主義敘述的民族遭受帝國主義、殖民主義壓迫,更像是一種「國家引導下的敘述專治」。[13]在這裡,瑞貝卡部分贊同了杜贊奇對民族國家目的論話語霸佔的歷史敘述的批判。她認為民族-國家的敘述並非唯一的普遍敘事。[14]然而,與杜贊奇提出的通過恢復地方史的方式來「拯救歷史」的路徑不同,瑞貝卡將眼光轉向了世界,試圖將民族主義的興起描述為一種超越國家的,跨區域知識與政治經驗的「堆積」。[15]

瑞貝卡的研究讓我們注意到中國國家/民族主義論述的世界面向。在她看來,國家為現代性的歷史蒙上了一層尷尬的烏雲。因此,在對梁啓超等知識分子的論述中,她希望越過國家,塑造一個個人與世界的共時性想象。她強調,「中國獨特的民族主義必須被視為嵌入全球普遍歷史問題的一個部分」,[16]否則,便可能犯中國例外論的毛病,消解國家/民族主義背後反帝的政治動力,並將其替換成一個純粹、排他,且具有擴張主義可能的民族中心主義霸權意識,或者也可能落入西方中心主義的陷阱,將中國國家/民族主義的生成歷史,理解為一個對既定西方民族主義的簡單複製。瑞貝卡的擔憂當然並非空穴來風。20世紀民族主義內涵的種族主義、文明論色彩,將全球許多地方的民族建國運動都最終推向擴張霸權的道路。20世紀初期,梁啓超等在日本的中國進步知識分子便目睹了興亞論向擴張主義的轉變。而在20世紀中期,以民族主義、去殖民化、反帝為政治動力開啓獨立建國運動的諸多亞非國家,也都在獨立之後不久,出現不同程度的種族暴力、排外主義,以及區域性的軍事政治擴張。擴張主義、霸權主義彷彿是現代性的詛咒,困擾著幾乎所有的國家。

就本文將涉及的內容而言,瑞貝卡提供的世界視角能夠更好地幫助我們在一個更加動態、豐富的情境下,解讀梁啓超對國家主義以及相關的民族主義、民族帝國主義概念的認識。但是,其論述背後的無政府主義目的論色彩多少阻礙了其研究試圖展現的民族主義「全球普遍歷史」的野心。實際上,如果我們引入共同體政治思考的框架,就能看到作為反抗帝國主義的現代政治思想行動,國家/民族主義並不必然導向擴張主義、霸權競爭與排他的秩序觀念。國家也可以成為通往更大的共同體秩序的必要途徑。在這個問題上,阿吉茲·阿罕默德(Aijaz Ahmad)提供了一個更具說服力的准則。他強調,社會主義為衡量民族主義立場提供了一個關鍵的准則。與英語世界的許多討論不同,阿吉茲明確將「進步的、革命的民族主義」單列出來,強調這種民族主義及其國家建設才是反抗帝國主義最有可能的載體。[17]這個極具列寧主義色彩的論述帶出了國家/民族主義討論背後重要的歷史唯物主義問題。瑞貝卡著力體現的全球「共時性」,其基本事實是全球社會經濟發展的極度不平衡,帝國主義的基本表現恰是工業資本主義國家,在這種不平衡格局下,進行全球擴張,並加固這種不平等格局的政治行動。幻想通過自覺,但無組織個人的思想聯合,打破帝國主義的限制,無疑是那些拋棄了馬克思主義政治經濟學內核的「英美學院派文學理論家」們,發出的一種「時髦的……信口開河」。[18]這種現象本身,就是帝國主義在20世紀末期取得「全球性勝利」的文化結果。[19]

阿吉茲指出,無論是在19世紀還是在20世紀末期,「第三世界」面臨的壓力基本未變。發達資本主義不但擁有絕對的生產力霸權,也擁有「絕對權力」。寄生於強國家的資本主義一方面在延續著19世紀資本主義全球急速擴張時代對殖民地與半殖民地的壓迫,另一方面,也在「發達國家內部」通過後結構主義與「西方馬克思主義」哲學消解馬克思主義以及「一切相信勞工階級歷史使命的觀念」的合法性。[20]同時,20世紀80年代之後,在第三世界內部那些由民族解放戰爭建立的國家中,革命的潛能逐漸被消解,那些被「民族資產階級牢牢控制的國家」開始被全球性的資本主義結構加速同化。[21]這也進一步取消了第三世界民族/國家獨立運動的進步性政治潛力。實際上,那種令瑞貝卡感到憂心忡忡的民族/國家主義,正是這種剔除了社會主義的,由民族資產階級壟斷的政治意識。在此基礎上建構的國家本質上與帝國主義的霸權是同構的。

因此,阿吉茲強調,第三世界民族主義並不必然是帝國主義的對立面,但這也並不意味著對第三世界民族主義歷史的徹底否定。因為,在20世紀第三世界民族主義反帝國家建設的現代化歷史進程中,在亞非拉三個大陸上都不約而同地出現了對建設社會主義強國家的追求。在阿吉茲看來,這是第三世界民族主義運動內部蘊含的革命潛能。[22]毫無疑問,在這個歷史進程中,社會主義需要同帝國主義以及資產階級民族運動,乃至本民族內更為傳統的社會力量進行多線鬥爭,這也是第三世界現代化的共同經驗。

那麼,為什麼在全球性的反殖民、反帝國主義鬥爭中,社會主義在中國得以生根發芽,並將中國的國家/民族主義認識,導向了一個既能包含建設強國家、社會整合任務,也能包含謀求主權平等、世界團結理想的新方向?本文認為,梁啓超作為一個過渡性人物,為我們理解這個問題提供了有價值的視角。梁啓超對國家問題的思考,及其對伯倫知理國家主義的認識,都建立在19世紀末20世紀初的政治地理空間巨大震蕩的時代背景之下。這種政治地理空間震蕩所帶來的影響是全球性的。我們可以將這種震蕩視為資本主義現代世界體系形成進程中的思想現象。認識這種震蕩的著眼點,則是霸權者統治的願望和被壓迫者反抗的願望這兩個基本動能。這組動能之間產生的張力與衝突,為我們理解梁啓超思考中國的命運提供了基本前提。統治與反抗這組關係的產生及其運動,與各自依託的政治主體所處的社會經濟環境密不可分;同時,統治與反抗的行動本身,又會反過來對其依託的政治主體產生形塑作用。在這個動態過程中,政治主體可以擴大,也可能崩解;既會產生退化,也可能走向昇華。因此,有必要將地緣政治的維度納入理解梁啓超國家思想,以及對「1903年轉型」的分析裡。我們可以看到,梁啓超在1899年—1903年期間對國家的思考,結合了他與《清議報》對更大政治空間中,不同共同體在面臨民族帝國主義全球擴張時表現出的張力的關心。在這一時期,來自非洲的布爾戰爭與來自亞洲的美菲戰爭均進入梁啓超的視野。這種包含了不同政治共同體相互之間張力的「二十世紀」秩序觀,同康有為等晚清知識分子表現出的中國中心主義、種族等級觀念具有一定差異,並與之後早期共產黨人的民族獨立、亞非團結認識產生了思想上的共鳴。

2.權力勢能差異與廣域空間中的合作

亞非世界對廣域空間共同體建設的認識,與殖民地半殖民地國家謀求民族獨立與全球新秩序的理想密不可分。1970年6月19日,在會見索馬里政府代表團時,毛澤東首次在全球政治空間的概念上,明確將中國認定為亞非拉第三世界的一部分。中國與亞非拉廣域空間的關聯,既為中國現代的國家自我認知提供了坐標系,也為中國想象全球秩序奠定了基礎。毛澤東提到,「我們把自己算作第三世界的。現在報紙上經常吹美國、蘇聯、中國叫做大三角,我就不承認。他們去搞他們的大三角、大四角、大兩角好了。我們另外一個三角,叫做亞、非、拉。」毛澤東將亞非拉「三角」與「報紙上經常吹」的那種,以大國為核心的地緣政治平衡秩序觀區別開來;認為前者是「想控制人家的國家」,在以他們為中心的秩序體系下推動的,有限的,大國權力平衡意義上的「平等」「自由」;而後者在亞非拉聯合基礎上形成的大空間秩序,則是在前者構成霸權的全球秩序中,被壓迫者謀求平等、自由,並達成自我解放的重要途徑。[23]

這種以大陸,而非僅以大國為單位,構想全球地緣平衡,並在此基礎上謀求主權平等與國際關係民主化的視角極具想象力,且與在西方歷史傳統中形成的霸權中心主義秩序觀截然不同。它並不否認大國在既有國際體系中的重要作用,但同時強調廣域空間合作對制約大國霸權,保障小國主權平等,促進全球和平發展的關鍵意義。以亞非、亞非拉團結為重心,結合傳統的國家間雙邊外交,共同構成了中華人民共和國成立以來外交實踐的重心。時至今日,這種建立在亞非拉大陸廣域空間合作基礎上的地緣平衡思想仍舊佔據重要位置。在2023年中國政府提出的全球安全倡議中,這種廣域空間合作觀念便充分體現在強調大國多邊協調,建設跨合作機制、衝突調解機制,積極支持國際組織與非洲聯盟等次區域組織等諸多方面,強調了跨域合作機制建設、大國協調、國際組織與衝突調解機制、非洲聯盟等次區域組織,表現為維護各國「主權平等」,促進國際社會實現「真正的多邊主義」,實現「集體安全、永久和平」,推動「各國權利平等、規則平等、機會平等」時的重要作用。[24]在全球安全倡議提出後不久,伊朗、沙特阿拉伯在北京舉行對話,並達成協議,宣佈恢復外交關係,並展開各領域合作。從談判現場傳出的新聞照片中,可以看到三方會談的桌子被整齊地擺成了一個等邊三角形,三方代表各執一邊。這一頗具象徵意義的場景從視覺上便與傳統大國主導下的雙邊會談區別開來,頗能讓人聯想到毛澤東在廣域空間合作角度上對新型「三角」多邊關係的構想。

對廣域空間的討論很容易將我們帶回19世紀歐洲國家融合、民族對抗以及殖民地衝突的歷史中。對歐洲而言,19世紀的「全球」意義在於,在歐洲政治歷史中誕生的國家秩序,以及對於國家利益的競爭,開始加速超越歐洲的地理邊界。也正是在這一時刻,越來越多的歐洲學者開始將地理空間與人類政治活動連接起來思考。隨著1897年拉采爾(Friedrich Ratzel)《政治地理學》(Politische Geographie)的出版,國家的地理擴張被置於一個全球性的生命普遍規律之中。國家作為一種由人構成的「有機體」,需要擁有足夠的「生存空間」(Lebensraum)才能實現生存與發展的基本要求。在此之前,諸如英國的帝國辯護人們,僅僅依託宗教性的道德敘述來解釋帝國擴張、統治、延續的理由,或將擴張的必然性歸結到諸如特定人種、文明、民族、國家優越性等一些充滿特殊性的元素上。[25]相比之下,德國以及之後的歐洲擴張主義理論家們,則將國家的霸權擴張,以及由此引起的競爭,合理化為一種普遍的生存准則。[26]

「政治地理學」為我們理解國家行為提供了一個新鮮的視角。在政治地理學框架下,國家「有機體」與其「生存空間」之間不再是簡單的靜態關係,而是兩者在歷史進程中不斷地相互塑造。因此,我們一方面可以將19世紀歐洲工業化強國在全球範圍內的擴張看作國家在各類空間中的權力投射,同時也可以將這個進程理解為西方列強在由擴張營造出的全球空間中,自身國家政治、社會、思想、文化不斷被形塑的過程。在拉采爾的論述中,這種空間對「有機體」的塑造作用,被表述為生存條件的變化對生命本身有機發展產生的刺激性、引導性與結構性的作用。[27]引入了權力的空間就不再是簡單的自然地理空間,而變成包含了社會生產組織方式以及由此形成的權力分配不均等的政治空間。為了體現這種不平等狀態,我們不妨想象在政治地理空間中,存在著權力的勢能差異。權力勢能差異的大小,直接影響了在競爭過程中,不同國家、社群、團體,甚至個人的策略選擇。在國際關係中,對於身處低勢能地位的地區、國家、群體而言,廣域的合作與團結,恰是阻攔強勢能傾瀉,完成自保的唯一可能方式。這也就意味著,在討論「有機體」在「生存空間」中的競爭策略時,單一的國家可能並不是唯一可能的競爭單位。我們也有必要將「有機體」的合作、共生、互助現象,作為「有機體」能動的生存策略納入討論。

在引入權力勢能和「有機體」能動反映的維度之後,我們還可理解為什麼空間對人類演化的形塑作用不能被簡單地解讀為地理決定論。因為,這種機械邏輯無法真正解釋拉采爾所關心的核心問題,即歐洲面向全球空間的「權力投射」。拉采爾將國家視為人類演化的重要工具之一。它在人類自然的交通、競爭過程中,由群體、聚落、村邦逐漸演化而來。在這一過程中,分散聚落、小民族的聚合構成國家。國家不但能在其內部平衡民族差異,達成政治的統一,而且能透過其擴張,最終導向人類人種的統一。[28]這種擴張既通過緩慢的貿易交通,也通過高效的戰爭完成。拉采爾構想的人類統一便是在這個擴張過程中人口的混合、消亡與凝聚的有機過程。同時,人的意志在這一過程中並不缺位。他強調,在擴張帶來的不可避免的融合過程中,成熟民族在內部凝聚力尚未足夠強大的情形下,吸納異族進入國家「有機體」內部存在著相當的危險。因此,作為德意志人的拉采爾強調,必須不斷增強德意志的國家機構,以及德意志民族的能力,才能保障在這個擴張進程中,作為有色人種的「異族」與作為尚未具有「純粹德意志特徵」的斯拉夫人、丹麥人、法蘭西人能夠更穩定地融入德意志民族。[29]

在拉采爾等20世紀歐美地緣政治學者的論述中,經濟佔據著主導地位。然而,這並不能被簡單理解為機械的經濟決定論。經濟空間的擴張被視為民族「生存空間」的重要保障,而隨著經濟空間的擴張,民族國家也在這個進程中完成整合。「國旗跟隨貿易」形象地描述了這種相互塑造的關係。[30]同樣,除了拉采爾之外,諸如英國的麥金德(Halford Mackinder),瑞典的契倫(Rudolf Kjellén),美國的特納(Frederick J. Turner)都在不同程度上承認這一事實。這種來自世界體系中心地帶的地緣政治論述,將歐洲白人事實上對世界其他地區的殖民統治轉寫成在自然空間中平等的權力競爭,將對他民族的「主導權」視為對本民族政治與自然素質的考量准則,將擴張本身,視為對世界各民族社會和政治創造物的積極干預。[31]

毫無疑問,流行於19世紀與20世紀之交列強中的進化論、國家有機體論,以及相關的地緣政治認識對20世紀的中國乃至整個世界體系中邊緣與半邊緣地帶的知識分子們,都有巨大影響。這類思想,被當成一種物質現代化的伴生物,滲透進帝國主義全球物質擴張所觸及的每個角落,與此同時,也將現代性的詛咒與困境帶到全世界。[32]然而,在這種現代性批判中,歷史被按照西歐的模樣假想成一張均質的白紙。當我們試圖用這種眼光重新審視過去時,就會面臨諸多尷尬的困惑。例如,是否在全球各個角落,國家/民族主義都帶來種族主義,或是擴張主義,都會最終演變為大屠殺與霸權秩序?競爭是否必然意味著國家之間的零和關係?對這些問題肯定的回答,更像是一種「殖民者的世界模式」在意識形態空間中的對應物;[33]或像是薩米爾·阿明(Samir Amin)強調的,是在「純粹資本主義生產方式基礎上構建的現代意識形態」。[34]這種歐洲中心主義的世界模式,不僅僅站在等級論的視角上,對非洲人、亞洲人、美洲人的當下與過去進行解釋,更包含了對未來的目的論式宰制。因此,對資本主義世界體系邊緣與半邊緣地帶來說,現代化與現代性恰恰是將人從這種霸權的生產方式及其意識形態宰制中解放出來。

實際上,自19世紀帝國主義全球擴張以來,世界體系邊緣與半邊緣地帶面臨的基本地緣現實是,自身所處的空間被競爭中的工業國家急速佔據。而在技術發展、經濟體量、國家能力等全面落後的狀態下,邊緣與半邊緣地帶最具現實意義的行動,恰是通過合作互助來實現對擴張者的阻攔,並最終實現自保與發展。這也就是為什麼,泛亞洲、泛伊斯蘭、泛非洲等各類建立在地緣或意識形態基礎上的廣域空間聯合想象,幾乎與帝國主義全球競爭同時出現在亞非各地。

3.翻轉的空間視角

帝國主義擴張的阻攔者並不一定是解放的現代性力量。就像19世紀其他亞非國家知識分子一樣,中國知識分子在世紀之交的時刻,也在尋求自保的道路上不斷徬徨。在這個歷史進程中,諸如排滿論述、無政府主義、國家主義等論述層出不窮。這給我們的研究帶來極大困難。辨析20世紀初諸如「國家主義」「民族主義」「種族」「帝國」等一系列觀念內涵與外延及其政治變遷歷史,除了需要抽絲剝繭地在文本中尋找它們各自的思想沿革軌跡之外,也要將它們視為活的,始終處於變動中的共同體秩序。恰是在這個變動過程中,這些觀念在全球各有差異卻相互聯繫的政治、地緣與文化空間中獲得多樣的現代性意義。

需要注意到,在討論這些概念的內涵時,論述者所處的空間,及其在全球秩序格局中所處的權力勢能地位。對這種勢能差異的認識,以及能否在更廣域的空間中理解這種勢能差異,直接影響了論述者對自保策略的認識。應當看到,梁啓超等中國知識分子在面對歐洲帝國全球競爭的大變局時,那種站在白人/西方中心審視全球空間的視角被翻轉了過來。在這場全球性的大變局裡,梁啓超在關注「國競」問題的同時,更引入了對「滅國」問題的討論。帶著這個視角,梁啓超對列強在亞非大陸競爭的觀察便開始為進一步追問空間內「平等」問題留下接口。對於梁啓超而言,救亡中國無疑是所有討論的根本問題意識。在19世紀末的大變局下,梁啓超對救亡中國的討論從內外兩個空間面向展開。內向的,他處理的是國家論的問題。建設國民國家,特別是採用什麼國體、政體來達成這一目的,無疑是他在這一面向上進行思考的核心。1899年4月,在《清議報》第12、13期發表的《各國憲法異同論》無疑是梁啓超在用資料整理的形式,探索一個憲法問題。可以看到,在大隈重信、高田早苗、柏原文太郎等日本進步黨人的影響下,梁啓超在政體構想上更傾向於英國式的立憲主義。[35]外向的,梁啓超則對帝國主義,特別是歐美「民族帝國主義」以民族競爭在全球展開的擴張格外關注。這一點也構成梁啓超憲法討論的政治前提。在現代世界秩序中思考國家自身變革與道路問題,向上接續了康有為的路徑,向下更是連接著中國共產黨在建黨之初便堅持的意識。[36]

值得注意的一點是,梁啓超在處理「民族/國家」「帝國主義」「民族帝國主義」「種族」這些概念時,所指內涵並不十分明晰。進而造成的關鍵疑問就是,梁啓超構想的國家究竟是否是擴張性的?民族帝國主義是否是梁啓超「國家主義」理想的終點?在《國家思想變遷異同論》中,梁啓超似乎將帝國主義、民族主義、民族帝國主義視為國家思想發展的新舊三個階段。其中,歐美正處於「民族主義與民族帝國主義相嬗之時代」,亞洲則還處於「帝國主義與民族主義相嬗之時代」。[37]作為舊的國家思想,「十八世紀前之帝國主義」以「君為貴、社稷次之、民為輕」。相比之下,19世紀以來的「帝國主義」,以「全國民為主體」,是一種經過「民族主義」改造的「民族帝國」。[38]梁啓超在論述中還採用了國家「自胚胎以至成童」,隨後「成人」的說法。這在一些論者看來,體現了梁啓超在線性進化的立場上,理解帝國主義、民族主義、民族帝國主義之間的關係,且也主張中國未來要實行民族帝國主義。[39]梁啓超在1902年的《論民族競爭之大勢》中,更是表示,「欲救中國無他術焉,亦先建設一民族主義之國家而已。以地球上最大之民族而能建設適於天演之國家,則天下第一帝國之徽號誰能篡之」。[40]

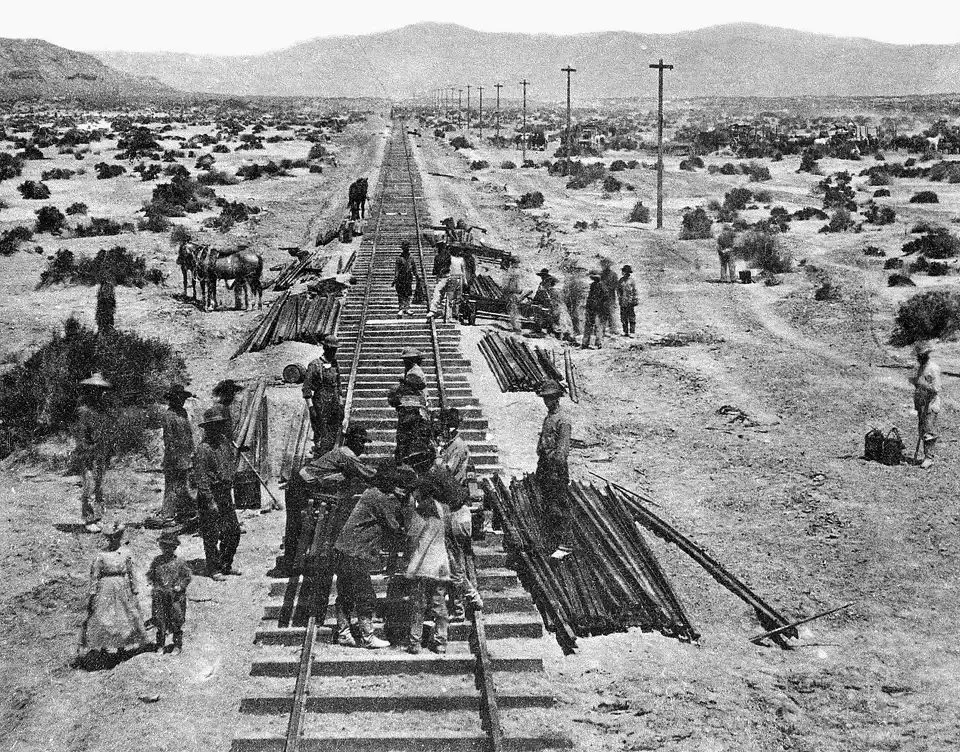

這種要與歐美國家進行全球競爭的認識,在梁啓超初到日本時表現得更為明確。在1899年的《論中國人種之將來》中,梁啓超感慨道,「中國人種」具有「開通全世界」的「實力」。相比「白人驕而不勞苦」,「黑人稷人惰而無智慧」,作為黃種人的中國人則具有諸多優秀品質,因此,「今為白種人殖民地之區域,南美與非洲,他日必為黃種人殖民地之區域」。[41]不過,應當指出的是,梁啓超這裡對「殖民」的熱情,並非是對國家政策方案的構想,而更像是在經濟開發的層面上來理解「殖民」的意義,並構想「中國人」在未來對「南美亞非利加之地」,「增其繁榮,發其光彩」時能夠發揮的積極作用。[42]梁啓超所關心的「殖民」,基本上針對的是在19世紀資本主義全球擴張進程中,被迫出海的「漢人之農工者」。他們由於清朝國家羸弱,而淪為「白種之牛馬」。由於他們「價值甚廉」,因而在「南美非洲太平洋未開闢之地」,被用作基礎勞力。[43]

梁啓超提到,遍布全球的中國勞工雖與「漢土」分割,但是有能力「自存」,[44]不失為中國未來復興的希望。相比之下,歐洲對北美和澳洲的殖民開發,都有國家支持,是「國則殖民也」,歐洲國家政府對旅居他國的國民「如保姆之護嬰兒」,而中國在「人種競爭最烈之世」,能夠「遊海外擴土地長子孫」,進行「自殖」。這無疑相比「歐西各國」國民而言,更具天然的「自由平等」意識與冒險精神。他還強調,歐洲對「北美澳洲」的殖民開發,「多假手於我中國人」,而且在南洋諸島,更是「中國開之,歐人坐而食之」。究其原因,是由於歐洲「分利之人」多,而「生產之人」少。由於勞動力短缺,難於開闢「未辟之地」,因此歐洲開始「垂涎於他人已辟者」,「眈眈逐逐謀我中國」,試圖通過「巧智攘奪」來謀取利益。[45]

初出國門的梁啓超,很快被「旅居海外之工商」中國人,特別是他們的「自治力」所感染。在這一時期,梁啓超對商會這種共同體形式寄予厚望。這是由於,梁啓超對中國人種的討論,與資本主義帝國在19世紀中後期的新進展密切相連。幫助歐洲人開發殖民地的中國人,絕大多數是作為19世紀英國廢奴以後,資本主義全球生產鏈條中的替代性勞動力,進入各個「白人殖民地」。由於缺少來自中國政府的領事保護機制,這些勞工的基本權益保障只能依賴各地原有華裔工商業小生產者組織起來的商會、同鄉會。梁啓超也正是看到這類組織在海外發揮的保護國民的作用,才發出上述的感慨,並進而哀嘆「我國政府,於保民之事,既失其職」。而那些飄零海外本身已經缺少必要權利保護的國民,一旦自己祖國遭受瓜分,「則進之既無所立,退之復無所歸」。他聯想到猶太人在歐洲、俄國被驅逐而「流蕩奔波,幾不能自存於天壤」的情形,格外真切地認識到建立強國家的重要性。[46]而在清政府「於民政失職既久矣」的情況下,梁啓超構想的組織形式,是通過聯合各地商會,來完成本應當由國家實行的保民職能。這種通過自治的自強運動,非但能「合眾人之力」實現「治化之進」,更由於「民能自謀自保,則國家賴以強」,而具有實現救亡強國的可能。[47]

在19世紀資本主義全球化擴張的推動下,海外華人,特別是勞工與小工商業者以同鄉會為基礎自發形成的互助組織在領事保護缺位的條件下,確實在保護海外華人利益方面,發揮了極大作用。這種自組織能力,也吸引了其他一些殖民地與半殖民地知識分子。1905年,當時在南非開普殖民地的甘地就注意到,約翰內斯堡有許多中國人,其中很大一部分是小手工業者。[48]他們「與印度人相比,經濟狀況並未好到哪裡去」,但是,他們「成立了同鄉會,提供公共服務」。這些同鄉會組織都會經營一個「結實的、磚頭砌成的會館」,會館「維護的非常乾淨,大堂開闊」。甘地注意到,同鄉會「通過出租會館房間賺取租金,維持日常開銷」。他格外提到廣東同鄉會會館,不但是一個舉辦公共集會的場所,也發揮了教育功能,內部設立了圖書館。對這樣有組織的集體,甘地甚至流露出羨慕之情,他提到「會館裡的中國人乾淨又衛生……從裡到外就像是一個歐洲俱樂部」,而相比之下,「縱觀整個南非城市裡,沒有任何一群印度人能夠像中國人這樣組織起來」。甘地最後強調,「要向中國人學習……建立這樣的會館是形成文明習慣的最好途徑」。[49]

可以看到,梁啓超這些對人種競爭的討論,主要基於中國人,特別是海外華人通過同鄉會組織進行自治自救的經驗。他認為,在國家缺位的情況下,中國人有自行組織起來的能力。然而,當開始遊歷美國,並對北美同鄉會館有了進一步瞭解之後,梁啓超注意到,同鄉會作為一種共同體,有極強的排他性,甚至雖同為廣東人,由於各鄉方言不同,往往會形成同鄉會組織林立、分裂的狀況,相互之間的利益衝突使得各地方同鄉會「殆如敵國」,引發的「殺人流血」事件,「不可勝計」。[50]此時的梁啓超對其在1899年《中國人種之將來》中看到的中國人吃苦耐勞,勇於冒險等優良品質做出更具體的修正。他開始認為,中國人雖然具有上述的優良品質,但由於缺乏政治能力,「有族民資格而無市民資格」。[51]這種只有宗族、村落認同,無國家認同的狀態,阻礙了中國人實現真正的自由,更阻礙了中國成為一個「鞏固之帝國」。[52]這種「鞏固之帝國」,更多意味著空間中處於弱勢的個體、社群,為了謀求自保,而聯合形成的廣域政治空間。這種政治空間,可以超越傳統中國地理上的「小天下」,作為一種政治認同隨著國人在全球流動,並在與其他「平等之國」相遇時,能作為一種實在的力量,為「遠遊於他國」的中國人提供「保護」。[53]

至此,我們可以看到,梁啓超在討論「殖民」時,更多表達的是對全球範圍內移民問題的認識。在寫作中,他多用「人種」「殖民」這些字眼展開論述。他用「自殖」將中國人向海外的移民同歐洲國家推動的殖民政策區別開來。[54]他提到國家在這個過程中應當發揮的作用,更像是現代意義上的領事保護,而非歐洲「民族帝國主義」時代,國家性的對外擴張活動。吸引梁啓超從移民保護問題上來思考「殖民」問題的關鍵,則是19世紀下半葉,開始在全球大規模出現,作為資本主義全球體系中替代性勞動力的華人契約勞工。梁啓超注意到「金山檀香山之待華工,苛設厲禁,嚴為限制……古巴及南洋荷蘭屬地諸島販賣豬仔之風,至今未絕……所受凌虐,甚於黑奴」。梁啓超感嘆,倘若「國苟能強,則已失之權力固可復得,公共之利益固可復沾」。[55]在這個語境下,我們可以將梁啓超所認識的「國競」理解為保護性與擴張性的兩重內涵。前者,是他希望通過塑造「新民」,建設強國家而達到的狀態;而後者,則是他所看到的歐美「民族帝國主義」全球擴張的現實。

4.作為阻攔者的民族主義

我們再來追問,當梁啓超使用「帝國」來理解中國時,是否投射了其擴張性的內涵?研究者們已經注意到,梁啓超在談論「國家主義」時,所指並非是19世紀作為民族帝國主義哲學基礎的國家主義。[56]但是,梁啓超又時常會採用諸如「天下第一帝國」這樣的表述來構想中國的未來。梁啓超自己表示,美國政治學者吉丁斯(Franklin Henry Giddings)1900年出版的《民主與帝國》(Democracy and Empire)是他認識19世紀末帝國主義全球競爭的參考之一。而該書在梁啓超的表述中,就被寫為「潔丁士氏所著《平民主義與帝國主義》」。[57]

梁啓超對「帝國」以及「帝國主義」概念的混用反映的實際上是19世紀末帝國主義列強全球競爭時代的一個普遍現象。一些學者認為,浮田和民1895年出版的「帝國主義」系列文章最早讓中國人用漢字認識這個概念。[58]梁啓超也在其《論民族競爭之大勢》中,將浮田和民的《日本帝國主義》《帝國主義之理想》列為參考對象。而陳力衛注意到,當時日本國內對「帝國」與「帝國主義」的認識也非常含混,只是從1898年起,「imperialism」一詞才逐漸與「帝國主義」這個表述掛鈎。[59]實際上,即便是在19世紀末的歐美,「imperialism」概念的內涵也沒有真正成型,而僅僅被作為一種與殖民主義可以相互替換的國家政策形式,出現在公共媒體上。[60]

這種概念的含混實際上與19世紀全球政治巨變的現實密不可分。與其將「帝國主義」假想為一個有清晰內涵與外延的概念,去討論它在全球範圍內的傳播,不如將其視為一個在19世紀末20世紀初全球政治空間中,圍繞共同體組織與互相競爭而不斷震蕩的概念雲。其內涵的表達,除了受到統治與反抗這組動能關係的影響外,也與使用者所處權力勢能地位密不可分。在這個基礎上,我們再來討論梁啓超對「帝國」以及「帝國主義」概念的使用,就有必要將其政治地理空間視野納入分析範疇。

在晚清對帝國主義的討論中,不乏士紳、知識分子艷羨帝國主義,希望通過效法「泰西」「日本」的「愛國忠君」的帝國主義模式,重振國勢,避免中國成為「帝國主義之目的物」。[61]梁啓超將這種奉行擴張主義的帝國主義稱為「民族帝國主義」,其政體特質是「以全國民為主體」。他強調,這種19世紀以來的帝國主義,與18世紀之前的帝國主義,「外形雖混似,其實質則大殊」,其根本差異在於,前者以「全國民為主體」,而後者「以一君主為主體」,是「獨夫帝國」。[62]19世紀以來的「新帝國主義」,是國家「成人以後謀生建業」的選擇。決定國家「自胚胎以至成童」的關鍵在於「民族主義」,而「未經過民族主義」階段改造的國家,則「不得謂之為國」。[63]

梁啓超認為,民族主義是「世界最光明正大公平之主義也」,其基本原則是「不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由」,並且,一個理想的由現代國家組成的世界,對內則必須有「人之獨立」,在世界上,則需要「國之獨立」。然而,他也意識到,這僅僅是理想狀態,因為各國能力不平等,在現實交往中,「強權之義,雖非公理而不得不成為公理」。至於民族優劣、智能發達與否,則無非就是「有力之民族攘斥微力之民族」的藉口而已。[64]可以看到,此時的梁啓超,已經基本離開了康有為的大同理想,並開始在現實主義的立場上,思考國家對弱小民族的意義。他強調,在當下「歐美列強皆挾其方剛之膂力,以與我競爭」的時代,「養成我所固有之民族主義」是阻擋帝國主義擴張來犯的唯一途徑。經過民族主義洗禮的強國家,在梁啓超這裡實際上便具有了帝國主義全球擴張阻攔者的意味。[65]

在強國家的基本框架下,梁啓超將盧梭代表的民約論「平權派」,以及斯賓塞(Herbert Spencer)代表的進化論「強權派」視為兩種國家政體組織邏輯。他認為,前者雖然能夠「增個人強立之氣」,但是也可能淪為「無政府黨」,破壞「國家之秩序」;而後者,雖然能夠「確立法治之主格,以保團體之利益」,但是也會讓國家「陷於侵略主義,蹂躪世界之和平」。同時,這種強權政治,強調政府「有無限之權」,因此可能會重人民義務而輕其權利,並裹挾人民進行國家擴張,是「新帝國主義之原動力也」。[66]由此,我們看到,這一時期的梁啓超雖然一如既往地堅定認為建設現代強國家極為重要,但是,在具體如何構建強國家,特別是在政治體制道路選擇上,陷入了兩難。一方面,他明確意識到,頑固不化,「墨守十八世紀以前之思想」,自然根本無法自保;另一方面,他也擔心未來吸取歐美新學的政治學者,「不審地位」,貿然全盤以歐美「政府萬能之說移植於中國」,那麼中國很可能永遠無法真正成為一個現代國家。[67]

可以看到,雖然站在強國的現實主義追求下,梁啓超更同情斯賓塞式的競爭論述。然而,這並不意味著梁啓超接納了「強權派」以「政府萬能」為特點的國家主義,更不能認為他希望中國也走上擴張的「侵略主義」道路。帝國主義在梁啓超的認識中,始終還是一個應當被阻攔的對象。此外,梁啓超對盧梭學說的不滿,更主要的原因是,他擔心這種建立在個人同意基礎上的學說會帶來無政府主義的危險。這一擔憂,在之後的《政治學大家伯倫知理之學說》中表述得更為詳細。梁啓超認為,「人之思想與其惡欲萬有不同」,希望全國人人都能自主「同一約」幾乎沒有可能。依託這種個人自由主義,僅能「立一會社」,而且「不過一時之結集,變更無常,不能持久」,因此根本不可能依此建立起「永世嗣續之國家」,塑造「同心合德之國民」。[68]梁啓超在文中強烈認同伯倫知理從歷史主義與進化論角度,對個人與國家之間有機聯繫與相互依存關係的分析。他還認為,需要在國家本位的指導下,處理私人幸福與國家幸福之間的關係。[69]他強調,在「物競最巨之世界」裡,中國「最急需者,在有機之統一,與有力之秩序」,[70]而這個有機之統一,則「必賴有一二人威德」。[71]這在之後也很快演變成梁啓超對「開明專制」的設想。[72]總體來說,從思想史的視角出發,將1903年視為梁啓超從「自由主義」轉向「國家主義」並不準確。實際上,梁啓超始終將國家至于思考的中心位置。[73]1903年的「轉變」,更像是梁啓超的國家觀,在地緣政治的框架內,向更明確的現實主義的轉變。

但是,單純的現實主義視角並不能幫助我們理解為什麼梁啓超設想的強國家不會走上擴張主義道路。解釋這一問題,我們必須結合梁啓超的政治地理空間觀來理解他對帝國主義的認識。從1898年在《極東之新木愛羅主義》中使用「帝國主義」一詞起,《清議報》譯介了許多日本媒體關於「帝國主義」問題的討論,進而也大量映射了日本當時對「帝國主義」的基本態度,其中1901年譯自《國民新聞》的《帝國主義》一文,更是將帝國主義視為一種國家政策。它既是「民族主義」,也是一種「經濟主義」。是否走帝國主義道路,是基於「國家之利害禍福」的考量,受到不同國家經濟發展狀況、地緣處境影響,且與國家政體無關。對於「物產稀少之小國」而言,推行貿易保護主義、殖民擴張政策,則是謀求國家存立的天然選擇。[74]

與各類譯文中從統治視角出發,通過英國、俄國、意大利、德國、美國的案例來審視帝國主義不同,《清議報》在同一時期通過「本館論說」表達的對帝國主義的認識則將視角轉化到抵抗者上,諸如埃及、波蘭、印度、南非、菲律賓等對抗英、俄、美等國擴張的案例,反復出現在梁啓超討論強國保種問題的各類文章中。特別是當時正在進行的南非布爾戰爭(1899年—1902年),以及美菲戰爭(1899年—1901年),更讓梁啓超對弱國抵御強國擴張產生了希望。梁啓超將這兩次戰爭,與八國聯軍侵華和俄國倡議召開萬國和平大會,一同稱為「《清議報》時代世界之大事」。[75]他一度將日本,以及「今日之菲律賓、德郎士哇兒」一同視作阻擋「歐美之鋒」的實例,[76]而之所以「區區荒島之菲律賓」,以及「崎嶇山谷之杜蘭斯哇兒」能夠抵御強敵,「雖暫挫跌,而其氣未衰」,究其原因則是由於「民族主義」。[77]在梁啓超看來,民族主義既促成歐洲列強的崛起,也幫助弱小民族抵御列強擴張。相比之下,身處「存亡死活」關口的中國,更能從弱小民族反抗的實例中找到共情。

梁啓超意識到,在瓜分了非洲、美洲,佔領了印度之後,歐美列強帝國主義地緣競爭的焦點將會是中國。[78]梁啓超強調,在當下時代,歐美列強的競爭已經擴展到全球。遠在南非的布爾戰爭,本質上就是歐洲競爭的延伸。布爾人與德國的種族關聯,吸引了德國參與戰爭,法國人則因為國家利益訴求,同樣也參與了進來。而列強的競爭並不止於非洲,「今日之問題,不在西歐而在東亞,今日之戰場,不在地中海而在太平洋」。[79]並且,這種地緣競爭,並不是一般意義的對地理空間的競爭,而是在地理空間之上展開的對經濟、政治空間的爭奪。梁啓超認為布爾戰爭便是實例。他提到,「世有以授開礦權、鐵路權及租界自治權於外國人為無傷大體者乎?吾願與之一讀波亞之戰史也」。[80]

從中國經驗出發,梁啓超敏銳地意識到19世紀以來帝國主義已轉向所謂注重經濟權益的「非正式帝國」(informal empire)路線,並開始更多採用「間接統治」(indirect rule)的方法以減少統治風險。其擴張瓜分的方法,已不再是舊式的直接佔領(direct rule),而是通過漸進的方式,「使人親之而引之」,以通商,放債,代練兵,設顧問,通道路,煽黨爭,平內亂(武裝干涉),助革命等方式來「滅國」。[81]他看到,「今日歐美諸國之競爭,非如秦始皇、亞力山大、成吉思汗、拿破侖之徒之逞其野心,贖兵以為快也,非如封建割據之世,列國民賊緣一時之私忿,謀一時之私利,而興兵構怨也,其原動力乃起於國民之爭自存」。[82]

梁啓超指出,中國面臨的危險是歐美對中國進行的「無形之瓜分」。其手段,包括了爭奪路權、內河航運權、財權,通過協助練兵,扶植代理人(用人權),以及租借土地,簽訂不平等的最惠國條約等方式,[83]而面對這種全方位的,非正式的帝國主義瓜分,中國需要有「抗拒瓜分之力」。他又一次將布爾戰爭設想為參照物。梁啓超認為,在民族主義調動之下,「脫蘭士哇兒」人培養起尚武精神,「乃能抗天下莫強之英」。效仿這一精神,做到「人以強力凌我,我能以抗之」,中國才能「屹然自立於群虎眈眈,萬鬼睒睒之場也」。[84]

到這裡,一個充滿現實主義色彩,從抵抗者角度出發,將弱小民族的民族主義,以及基於民族主義進行的強國家建設置於中心的全球地緣政治想象,在19世紀末20世紀初的大變局中開始初具雛形。梁啓超投射向非洲的注視,迥異於19世紀末諸如嚴復、林紓、沈定年、鄒弢等晚清文人,通過翻譯歐美冒險小說、探險故事等,向非洲「黑蠻」投射的充滿著華夏中心主義、禮教觀念,又摻雜了歐洲人種論、顱相學、文明進化論思潮的眼光。[85]雖然,距離阿吉茲眼中「進步的、革命的民族主義」還有一定距離,但是梁啓超在被壓迫者、落後國家這種地緣空間視角下發展起來的,追求「國之獨立」的現實主義民族國家觀、世界秩序觀則為之後中國的思想、政治發展奠定了基礎。

5.結語

1889年,24歲的英國詩人魯德亞德·吉普林(Rudyard Kipling,又譯吉卜林)從他的出生地印度再次啓程,開始了返回英國的旅行。在此之前,他已經沿印度洋在亞洲與歐洲之間有過一次往返的旅程。這次,他選擇了一條更長的路。吉普林向東出發,途經緬甸、中國、日本、美國,再從美國,橫穿大西洋,回到了倫敦。在停留香港期間,吉普林與一些大班用餐,席間他斥責這些人竭盡所能「把西方的興奮劑——鐵路、電車軌道和諸如此類的東西——強行施打在這個大帝國身上」。吉普林擔憂地表示,在這種現代化物質的衝擊下,「中國真的醒來,怎麼辦?」[86]

十年之後,就在吉普林發表了著名的詩《白人的負擔》(The White Man’s Burden)[87]之後十個月,27歲的中國人梁啓超從流亡地日本動身,開啓了他人生第一次橫渡太平洋前往「新世界」的長途旅行。身處「新舊二世紀之界限,東西兩半球之中央」的梁啓超感嘆,隨著「大洋文明時代」的興起與擴張,「輪船鐵路電線瞬千里」,原本遙遠的空間距離瞬間縮短。在這「五洲同一堂」的時代,自認「亞洲大陸」一分子的梁啓超看到了銳意進取的歐洲,也看到了相連守望的亞非「古文明祖國」。所有這些對時代、政治、地理、技術變遷的感慨,最終都落到他對「東亞老大帝國」「四萬五千萬」同胞命運的擔憂,以及對「我同胞」在新世紀「御風以翔」「破浪以颺」的期望。[88]

面對19世紀末的變遷,身處資本主義全球體系權力勢能不同位置的兩個年輕人,都將他們的眼光投射到同一片時空,卻讀出迥異的兩種未來。站在兩個世紀、兩個半球中間的梁啓超就像一座橋梁,一個新舊世界之間充滿矛盾的中間物。自認「亞洲」一分子的梁啓超,始終沒有拋卻他作為一個中國知識分子的家國情懷。從「新世界」歸來到他溘然而逝的二十餘年裡,20世紀大變局的激蕩愈演愈烈,梁啓超始終未曾放棄發展強國家的理想。他始終認為,在亞非的地理空間中,中國需要成為一個強國家,以作為帝國主義全球擴張的阻攔者。他同時也從未放棄應當將國家置於世界整體秩序框架內的認識。晚年梁啓超將這種政治理想狀態表達為「一面不能知有國家不知有個人,一面不能知有國家不知有世界。我們是要托庇在這國家底下,將國內各個人的天賦能力盡量發揮,向世界人類全體文明大大的有所貢獻」。[89]至於如何能夠「實現世界主義和國家主義調和的發展」,讓「國家互助的觀念,深入人心」,認識到「國家意志」並不是「絕對無限」,瞭解國家意志「還需受外部多大的節制」,怎麼樣的節制,梁啓超並沒有答案。

就在梁啓超遊歐回來那年的夏天,一個曾深受他影響的年輕人開始在思想與行動上成為馬克思主義者。青年毛澤東及其同志們,在梁啓超去世之後將中國救亡帶上一條更新的、革命性的軌道。正如梁啓超將視野從中國擴展到亞非乃至整個世界的廣域之上一樣,這群革命者,將政治地理視野進一步從城市擴展到鄉村,擴展到農民。如果說梁啓超的旅程展現了世界的複雜性,那麼這群新一代年輕人在20世紀上半葉的旅程,則大大豐富了中國自我認知的複雜性。也正是在這個基礎上,梁啓超的「國家主義」與「世界主義」的調和,才有了實踐的政治意義。梁啓超看到的弱小民族的反抗,也不再必然面臨悲劇的結局。

在梁啓超之後,一個終結帝國主義的,朝向解放的共同體理想拉開了歷史的帷幕。隨著之後亞非團結反抗霸權意識的覺醒,在反殖民角度產生的「民族主義」,作為一種解放的共同體理想,同歐洲歷史中產生的分離性的「民族主義」共同體認識截然不同。這種弱小民族的民族主義,更具有謀求建設強國家,廣泛團結民眾,反個人主義,謀求「團體自由」的內涵。這種認識,在20世紀中期許多試圖從殖民者治下獲得獨立的亞非國家中,也存在著廣泛的普遍性。從這個意義出發,在梁啓超去世之後的20世紀裡,他所構想的名為「新中國」的共同體,才真正具有面向未來的文明史意義。

參考文獻

[1]關於1903年梁啓超訪美前後思想轉變的問題,學界主要持兩種觀點。以張朋園為代表的學者認為,1903年梁啓超思想存在著從自由主義向國家主義的「突變」。主張革命的梁啓超在這之後變為「反對革命」,「不滿意共和」。而張灝則認為這是一個「漸變」的過程。參見張朋園:《梁啓超與清季革命》,台北:「中央研究院」近代史研究所1999年版,第119—120頁;[美]張灝:《梁啓超與中國思想的過渡(1890—1907)》,崔志海、葛夫平譯,南京:江蘇人民出版社1995年版,第169頁。後者的觀點在學界更為普遍,參見單世聯:《在國家建構與個人自由之間:梁啓超的困惑》,載《中德文化對話》第1卷,南京大學出版社2008年版;章永樂:《舊邦新造:1911—1917》,北京大學出版社2011年版,第90頁。

[2]參見鄭匡民:《梁啓超啓蒙思想的東學背景》,上海書店出版社2003年版;[日]狹間直樹:《〈新民說〉略論》,載狹間直樹(編):《梁啓超·明治日本·西方——日本京都大學人文科學研究所共同研究報告》,北京:社會科學文獻出版社2001年版。

[3][法]巴斯蒂:《中國近代國家觀念溯源——關於伯倫知理〈國家論〉的翻譯》,載《近代史研究》1997年第4期,第221—232頁。

[4][日]狹間直樹:《〈新民說〉略論》,載狹間直樹(編):《梁啓超·明治日本·西方——日本京都大學人文科學研究所共同研究報告》,第78頁;[韓]李春馥:《論梁啓超國家主義觀點及其轉變過程》,載《清史研究》2004年第2期,第46—60頁。

[5]孫宏雲:《清季梁啓超的國家論及其相關理論背景》,載《澳門理工學報》2012年第4期,第177—189頁。

[6]賴俊楠:《梁啓超政治思想中的「個人」與「國家」——以「1903年轉型」為核心考察對象》,載《清華法學》2016年第3期,第147—166頁。

[7]中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編譯):《馬克思恩格斯文集》第1卷,北京:人民出版社2009年版,第501頁。

[8]殷之光:《平等的膚色線——20世紀帝國主義的種族主義基礎》,載《開放時代》2022年第2期,第70—85頁。

[9]孫宏雲:《清季梁啓超的國家論及其相關理論背景》,載《澳門理工學報》2012年第4期,第177—189頁。

[10][美]卡爾·瑞貝卡:《世界大舞台:十九、二十世紀之交的中國民族主義》,高謹譯,北京:生活·讀書·新知三聯書店2008年版,第71—101頁。

[11]同上,243—245頁。

[12]同上,第10頁。

[13]同上,第23—25頁。

[14]同上,第26頁。

[15]同上,第32頁。

[16]同上,第8頁。

[17][印度]阿吉茲·阿罕穆德:《在理論內部:階級、民族與文學》,易暉譯,北京大學出版社2014年版,第11頁。

[18]同上,第5—11頁。

[19]同上,第22頁。

[20]同上,第27—28頁。

[21]同上,第30—31頁。

[22]同上,第30頁。

[23]中共中央文獻研究室(編):《毛澤東年譜(1949—1976)》第6卷,北京:中央文獻出版社2013年版,第303頁。

[24]《全球安全倡議概念文件》,外交部網站,https://www.mfa.gov.cn/wjbxw_new/202302/t20230221_11028322.shtml。

[25]David Armitage, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge University Press, 2004, pp. 61-99.

[26][希]斯托揚諾斯:《地緣政治學的起源與拉采爾:駁拉采爾持地理決定論之謬說》,金海波、方旭譯,北京:華夏出版社2022年版,第22—40頁。

[27][德]拉采爾:《人文地理學的基本定律》,方旭等譯,上海:華東師範大學出版社2022年版,第201—207頁。

[28]同上,第193—198頁。

[29]同上,第147—154頁。

[30][希]斯托揚諾斯:《地緣政治學的起源與拉采爾:駁拉采爾持地理決定論之謬說》,第308—317頁。

[31]同上,213—218頁。

[32][英]齊格蒙特·鮑曼:《流動的現代性》,歐陽景根譯,上海三聯書店2002年版。

[33][美]J·M·布勞特:《殖民者的世界模式——地理傳播主義和歐洲中心主義史觀》,譚榮根譯,北京:社會科學文獻出版社2002年版。

[34]Samir Amin, Eurocentrism, New York: Monthly Review Press, 2009, p. 165.

[35]孫宏雲:《清季梁啓超的國家論及其相關理論背景》,載《澳門理工學報》2012年第4期,第182頁。

[36]關於康有為在19世紀全球政治變遷中思考中國問題的論述,參見章永樂:《萬國競爭:康有為與維也納體系的衰變》,北京:商務印書館2017年版,第108—140頁。關於中國共產主義革命進程中,結合帝國主義全球擴張對中國問題的思考,參見王銳:《「帝國主義」問題與20世紀中國革命的世界視野》,載《社會科學》2022年第7期,第79—88頁;殷之光:《新世界:亞非團結的中國實踐與淵源》,北京:當代世界出版社2022年版。

[37]任公:《國家思想變遷異同論(接前冊)》,載《清議報》第95期(1901年),第1頁。「任公」,以及後文注釋中出現的「中國之新民」「哀時客」「飲冰」,皆為梁啓超的筆名。

[38]同上,第3—4頁。

[39]孫宏雲:《汪精衛、梁啓超「革命」論戰的政治學背景》,載《歷史研究》2004年第5期,第69—83頁。

[40]中國之新民:《論民族競爭之大勢(完結)》,載《新民叢報》第5號(1902年),第14頁。

[41]梁啓超:《論中國人種之將來》,載《清議報》第19期(1899年),第1—5頁。

[42]同上。

[43]任公:《續變法通議》,載《清議報》第1期(1898年),第1—3頁。

[44]同上,第3頁。

[45]梁啓超:《論中國人種之將來》,載《清議報》第19期(1899年),第1—5頁。

[46]哀時客:《商會議》,載《清議報》第10期(1899年),第575—579頁。

[47]哀時客:《商會議(續前稿)》,載《清議報》第12期(1899年),第707—712頁。

[48]甘地與一個名叫梁慶(音譯,Leung Quinn)的中國人過往甚密。此人是南非當地廣東同鄉會的會長。根據甘地1907年對梁慶的一次採訪,當地除了被限制出行的契約勞工之外,「自由」華人的職業主要為雜貨商販、園丁、洗衣工、店員等。參見「Interview with Leung Quinn,」 Indian Opinion, 31 August 1907。關於甘地與南非華工、華人同鄉會的交往情況,參見E. S. Reddy, Gandhi and the Chinese in South Africa, New Delhi: National Gandhi Museum and Library, 2016。

[49]Mahatma Gandhi,「The Chinese and the Indians: A Comparison,」 in Mahatma Gandhi, Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. 4, New Delhi: Publications Division Government of Indian, 1999, pp. 410-411.

[50]梁啓超:《新大陸遊記》,橫濱:新民叢報社1904年版,第175—176頁。

[51]同上,第164頁。

[52]同上,第187—188頁。

[53]哀時客:《愛國論一》,載《清議報》第6期(1899年),第319—324頁。

[54]梁啓超:《論中國人種之將來》,載《清議報》第19期(1899年),第3頁。

[55]哀時客:《愛國論一》,載《清議報》第6期(1899年),第319—324頁。

[56]孫宏雲:《清季梁啓超的國家論及其相關理論背景》,載《澳門理工學報》2012年第4期,第184頁。

[57]中國之新民:《論民族競爭之大勢》,載《新民叢報》第2號(1902年),第29頁。

[58][德]李博:《漢語中的馬克思主義術語的起源與作用》,趙倩、王草、葛平竹譯,北京:中國社會科學出版社2003年版,第161頁。

[59]陳力衛:《「帝國主義」考源》,載《東亞觀念史集刊》第3期,台北:政大出版社2012年版,第363—382頁。

[60]殷之光:《平等的膚色線——20世紀帝國主義的種族主義基礎》,載《開放時代》2022年第2期,第70—85頁。

[61]曹龍虎:《近代中國帝國主義概念的輸入及衍化》,載《武漢大學學報(人文科學版)》,2017年第4期,第109—120頁。

[62]任公:《國家思想變遷異同論(接前冊)》,載《清議報》第95期(1901年),第1—4頁。

[63]同上。

[64]同上。

[65]同上。

[66]同上。

[67]同上。

[68]中國之新民:《政治學大家伯倫知理之學說》,載《新民叢報》第38、39號(1903年),第1—35頁。

[69]孫宏雲:《汪精衛、梁啓超「革命」論戰的政治學背景》,載《歷史研究》2004年第5期,第69—83頁。

[70]中國之新民:《政治學大家伯倫知理之學說》,載《新民叢報》第38、39號(1903年),第22—23頁。

[71]同上,第3頁。

[72]飲冰:《開明專制論》,載《新民叢報》第4卷第1期(1906年),第17—40頁。

[73]賴俊楠:《梁啓超政治思想中的「個人」與「國家」——以「1903年轉型」為核心考察對象》,載《清華法學》2016年第3期,第147—166頁。

[74]《帝國主義》,載《清議報》第97期(1901年),第7—11頁。

[75]任公:《本館第一百冊祝辭並論報館之責任及本館之經歷》,載《清議報》第100期(1901年),第1—8頁。

[76]哀時客:《論近世國民競爭之大勢及中國之前途》,載《清議報》第30期(1899年),第1—4頁。引文中提到的「德郎士哇兒」以及下文的「杜蘭斯哇兒」「脫蘭士哇兒」,是指19世紀上半葉布爾人在南非開普殖民地北方建立的德蘭斯瓦爾共和國(Transvaal Republiek)。

[77]任公:《國家思想變遷異同論(接前冊)》,載《清議報》第95期(1901年),第2頁。

[78]哀時客:《瓜分危言》,載《清議報》第15期(1899年),第1—4頁。

[79]任公:《上粵督李傅相書》,載《清議報》第40期(1900年),第1—6頁。

[80]任公:《滅國新法論》,載《清議報》第85期(1901年),第1—5頁。

[81]同上。

[82]哀時客:《論近世國民競爭之大勢及中國之前途》,載《清議報》第30期(1899年),第1—4頁。

[83]哀時客:《瓜分危言(再續前稿)》,載《清議報》第17期(1899年),第1—4頁。

[84]中國之新民:《新民說第十七節:論尚武》,載《新民叢報》第29號(1903年),第8—14頁。

[85]關於晚清文人對非洲的認識,參見顏健富:《穿梭黑暗大陸:晚清文人對於非洲探險文本的譯介與想象》,台北:台大出版中心2022年版,第13—16頁。

[86]Rudyard Kipling, From Sea to Sea: Letters of Travel, London: Macmillan and Co., 1900, p. 294.

[87]Rudyard Kipling, 「The White Man’s Burden,」 McClure’s Magazine, Vol. 12, No. 4 (1899).

[88]任公:《二十世紀太平洋歌》,載《新民叢報》第1號(1902年),第122—125頁。

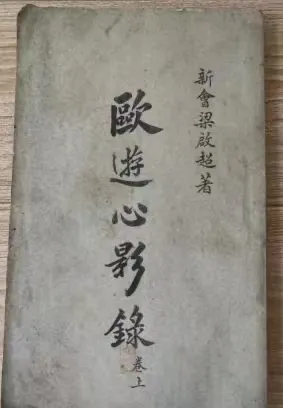

[89]梁啓超:《歐遊心影錄(十二)》,載《時事新報》(上海)1920年3月14日,第2版。