*本文原刊於微信公眾號「陝西實驗藝術」,新國際獲作者授權轉載。

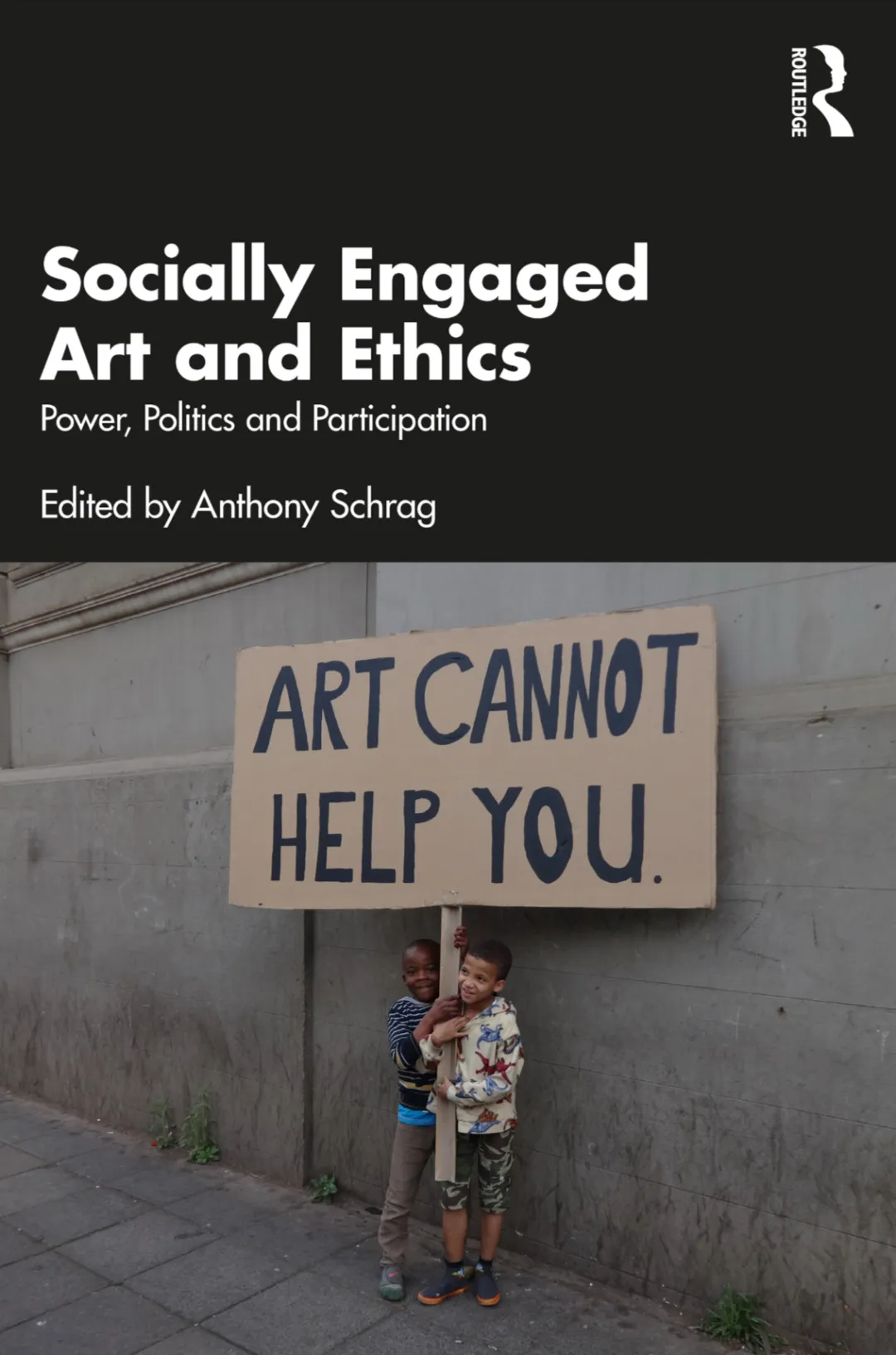

【編按】《社會參與藝術與倫理:權力、政治與參與》(Socially Engaged Art and Ethics: Power, Politics and Participation),由安東尼·施拉格(Anthony Schrag)編輯,泰勒-弗朗西斯集團旗下的勞特利奇(Routledge)出版社於2025年出版。

書中匯集了來自世界各地的藝術家、策展人、活動家、學者和教育工作者的17篇論文,共同探討社會參與藝術中的倫理道義責任。在社會參與藝術這一不斷發展的實踐中,什麼是「好的」或「正確的」活動?邀請讀者思考社會參與藝術的語境性質,包括其政治、基礎設施和價值觀。書中記錄並總結了英國、美國、中國、古巴、南非和挪威等地的案例研究,並討論了與教育、文化政策和行動主義相關的話題。

書中包含引言、序言以及以下四個主要章節:

一、局內人與局外人(Insiders and Outsiders)。藝術家在小型社區中的角色以及從業者如何理解參與等問題。

二、基礎設施(Infrastructures)。討論藝術世界的替代性流程、社會參與藝術中的管理責任以及藏品管理中的道德意識等話題。

三、角色與責任(Roles and Responsibilities)。探討在交流關係中的「複製品」、未來的重任以及美國社區參與的視角。

四、謹慎倫理(Careful Ethics)。涉及批判性原則與關懷教育學、社區藝術組織中圍繞關懷的倫理張力等主題。

*本文為該書第二章中王美欽教授的文章。譯者為王美欽、劉曦遙。

作者介紹:王美欽(https://www.csun.edu/~mwang/)

美國紐約州立賓漢頓大學藝術史博士,現美國加州州立大學北嶺分校藝術系教授,講授亞洲藝術通史以及中國、日本和韓國各國藝術通史,主要研究方向:中國當代藝術及其在全球化、商業化和城市化背景下的發展形態,社會參與式藝術以及藝術介入公共空間、社區生活、鄉村建設和環境生態保護等。

出版專著Urbanization and Contemporary Chinese Art(2016),Socially Engaged Art in Contemporary China: Voices from Below(2019),編著Visual Arts, Representations and Interventions in Contemporary China(2018),Socially Engaged Public Art in East Asia(2022)等。

導言:美學使命

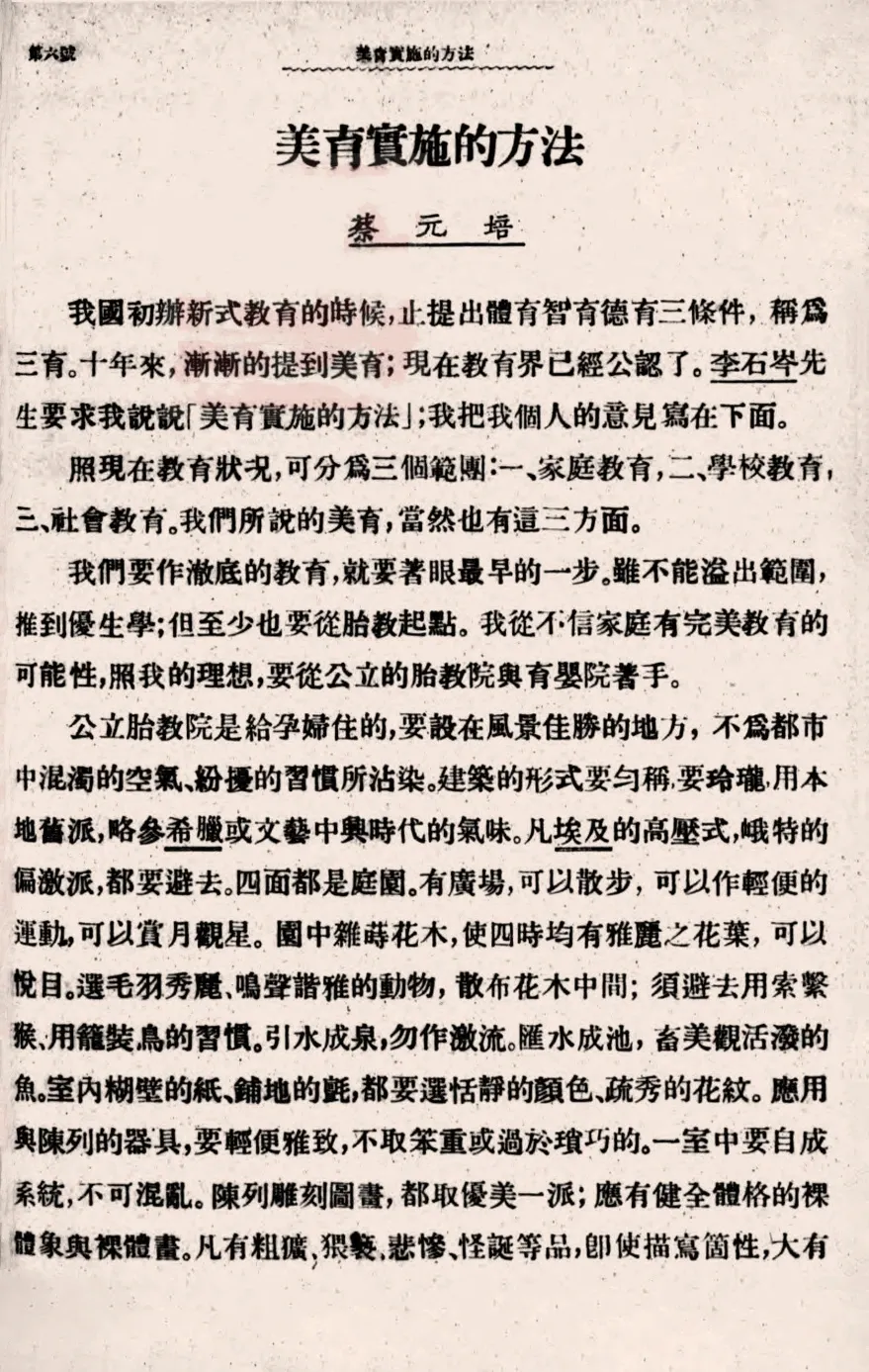

美學(aesthetics)——即對美、藝術和創造性表達的研究與欣賞——作為一種教育手段,在中國可以追溯到古代,其思想淵源可見於早期儒家經典的闡述與實踐。在歷代王朝時期,美學的培養主要服務於統治精英階層,用以維繫社會與人際間的等級秩序。到了20世紀之交,美學在中國現代知識分子中獲得了新的意義,被視為國家建構和大眾啓蒙教育的戰略工具。這種深受西方影響的美學觀及其教育功能,隨著當時幾位重要文化人物——如蔡元培、王國維和魯迅——的倡導下日漸凸顯。作為民國初期第一任教育總長,蔡元培在國家擺脫千年王朝體制、邁入現代文明的轉型過程中,為中國現代文化與教育體系中美學的融入奠定了基礎。他結合西方哲學與儒家思想的修養體系,倡導以美育代替宗教,體現出對美學具有轉化社會的力量的信念,認為美育能夠培養現代公民意識,促進更深層次的社會連結,對國家建構至關重要。有學者甚至認為,蔡元培奠定了以美育作為社會改造手段的傳統,這一思想持續影響著當代中國的教育文化和政策導向。無論如何,蔡元培開啓了美學功能的根本轉變,使其從精英特權轉向全民教育和文化發展的基礎組成部分。

時至今日,美學的重要性再次被高度強調,尤其是在2012年習近平主席上任以來。中國政府在其治國理念中不斷凸顯美學在建設文化自信、推動社會和諧中的關鍵作用。這一政策取向體現一系列旨在推廣公眾美育的政策、項目與討論中。從將美育融入學校課程體系,到扶持文化機構和公眾參與項目,國家對提升全民審美能力的重視,彰顯了其將美學作為社會建設實踐工具的策略性選擇。從更廣闊的視角來看,這一美學導向是是習近平主席提出的「建設美麗中國」和推進「生態文明」國家總體願景的重要組成部分。換言之,推動美學教育與實踐,已成為中國政府在面對嚴峻生態危機背景下,引領國家步入「生態文明」新時代的一項倫理—政治責任。

在這一日益高漲的「美學即倫理」的國家使命背景下,本章深入探討了當代中國藝術鄉建(Arts-led Rural Reconstruction 直譯為藝術主導的鄉村重建,簡稱藝術鄉建)運動中美學、倫理和政治的相互作用。藝術鄉建作為21世紀初興起的一種自下而上的藝術和文化實踐潮流,是由藝術家、藝術策展人和文化活動家發起的一系列社會參與式藝術項目,遍布中國多個鄉村地區。這些項目雖各具特色,卻有著共同的目標:回應鄉村地區面臨的多重挑戰,如人口流失、社會經濟衰退和生態環境惡化等。其核心關切在於試圖緩解數十年來以城市為中心、市場驅動的現代化給鄉村帶來的不平等和不公正現象。藝術鄉建運動作為一個整體,本身帶有強烈的倫理關懷,是基層社會在中國快速城市化和資源密集型發展所加劇的城鄉差距之下,作出的自發性回應。通過多樣化的藝術形式和實踐路徑,藝術鄉建的踐行者們致力於在鄉村推廣文化遺產保護、環境可持續發展、地方身份建設和社區賦權。這場「草根」運動不僅體現了藝術群體內部的批判意識,也展現出其介入社會、強化鄉村韌性的實踐承諾。

近年來,藝術鄉建運動日益與政府關於鄉村發展的官方話語交匯,尤其是與「精准扶貧」 、「鄉村文化振興」與「美麗鄉村建設」等政策口號形成關聯。這些政策運動由國家在全國範圍內推動,旨在縮小城鄉之間日益擴大的社會經濟差距。這種話語的接軌為藝術鄉建的踐行者帶來了政策資源上的機遇,使其項目得以獲得更多的曝光度、資金支持與制度性保障。然而,這種與國家議程的聯動也引發了關於藝術實踐是否被國家話語收編的關鍵問題,即是否在無形中消解了其草根屬性與倫理初衷。國家對藝術和文化在政策中的運用,尤其是在習近平倡導生態文明和民族復興的背景下,體現出一種治理策略,即以美學項目作為鞏固國家權力、管理社會認知、並對文化表達進行有序引導的工具。在這種權力糾纏中,藝術的自主性面臨被削弱的風險,迫使藝術鄉建者在美學—倫理—政治的張力場中謹慎前行。

本章認為,這些複雜動態並非偶發現象,而是構成藝術鄉建運動新階段中倫理—政治特性的核心所在。在國家治理框架之內展開工作的藝術鄉建項目,必須在堅持其對鄉村社區的倫理承諾與應對國家發展目標之間,進行持續協商。因此,藝術鄉建的政治性不再局限於表層上的參與,而體現在一種微妙的平衡之中:一方面推動真正的地方賦權,另一方面又面臨被國家現代化敘事所整合甚至吞噬的可能。因此,藝術鄉建的政治維度聚焦於「能動性」、「自主性」與「美學工具化」這幾個核心問題,而這正是理解當代中國藝術介入鄉村發展的關鍵所在。

圍繞兩個近年來備受矚目的藝術鄉建項目——關中忙罷藝術節(2018年至今)和大南坡計劃(2019年至今)——本章具體探討了藝術專業人士、文化組織和政策制定者如何借助美學來應對鄉村地區所面臨的社會經濟、文化和環境挑戰。與此同時,本章還分析了藝術鄉建者如何採用多樣化的創意方法,帶動農村社區參與並實現變革的文化振興項目,同時回應鄉村對旅遊經濟發展的現實需求。通過梳理這兩個項目的起源、演變過程及其主要特徵,本章討論了在藝術專業人士主導的鄉村重建項目中,權力關係、政策框架和專業聲望如何協同合作,並重點討論這些項目所包含的倫理考量。從本質上講,本文旨在深化我們對當代中國藝術與鄉村發展語境中「美學—倫理—政治」複雜關係的的理解。通過對具體藝術鄉建實踐案例的分析,既揭示社會參與式藝術所面臨的挑戰和機遇,也強調其在推動更加公正、平等與可持續的鄉村未來中的潛力。

關中忙罷藝術節

蔡家坡,這個位於陝西省西安市鄠邑區西南郊、曾經貧困的農業村,近年來逐漸成為藝術鄉村建的代表案例之一。其核心項目為關中忙罷藝術節,自2018年創辦以來,該藝術節已於2023年6月迎來了它的第五屆,舉辦了一系列豐富的藝術項目與活動,有些持續延伸至當年下半年。回顧藝術節的發展歷程,創始人兼總策展人武小川在2024年表示:

6年5屆的關中忙罷藝術節,110場活動,上百件作品,甚至花費了上千人力。我們所做的所有工作的實質在那裡,我想,其實就是整理、揭示那些被遮蔽、忽視、拆解的自然之美、鄉村之美和生活之美。

武小川強調「美」這一點,凸顯了忙罷藝術節與國家關於美學和鄉村振興的主旋律形成共鳴,從而強化了政府資源投入其項目的政治正確性。與此相呼應,忙罷藝術節策展團隊將「共同富裕,共襄美好」作為其核心口號,並將其鐫刻於他們在村裡的工作室外的牌匾上。在當地政府看來,藝術節所推動的多個「美學空間」的建設——即藝術節社區參與項目中打造的新文化與商業設施——已成為新的地方旅遊景點,有望促進本地經濟發展,實現「富裕與幸福」。因此,這種致力於將鄉村打造成美學場域的共同願景,構成了外來藝術專業人士與地方政府之間的倫理共識。

雖然我們有理由對這種「村莊美化」是否會重演其他地區「藝術主導型紳士化」(arts-led gentrification)路徑保持警惕——即藝術介入常常伴隨土地與房產價值上升、租金上漲,從而迫使原住居民或早期使用者被邊緣化或遷離——但就目前而言,忙罷藝術節的初衷與目標仍有所不同。它旨在改善這個農村的整體文化和經濟環境,使當地村民無需背井離鄉進城謀生,就是留在村裡也能維持並改善生計。

2023年的第五屆忙罷藝術節分為三個主要板塊:一個戲劇節、一個生態藝術項目和一個鄉村社區藝術項目。每一板塊均包含多個子項目,吸引全國各地文化專業人士參與,同時積極引導本地居民參與。除了邀請外部文化專家,組織者還策劃了針對當地社區興趣和需求的活動,以推動村民家庭的參與,並促進不同背景的群體之間有意義的互動和合作。這些活動包括展示當地婦女烹飪技能的烹飪比賽、村民與藝術家合作創建的「家庭藝術館」項目(如打造迷你庭園、展示鄉村風景照片等),以及村民親自擺攤販售自制美食和地方特產的集市等。尤其值得一提的是,在2023年6月下旬的端午節假期舉行的集市活動,三天內共吸引了超過5萬名遊客,為參與的本地家庭帶來了可觀的經濟收入。而7月8日戲劇節的開幕式吸引了大量人群,以至於組織者不得不限流入場,這凸顯了藝術節的受歡迎程度。

在藝術節期間,蔡家坡村的面貌發生了顯著變化,大規模的裝置藝術成為點綴在田間地頭的景觀,充滿活力的壁畫裝飾著鄉村房屋,日常生活物品被轉化為藝術表達的媒介,此外還有新鋪設的街道和精心修剪的前院景觀。這些藝術元素的融入,不僅賦予村莊一種類似於典型城市藝術區的氛圍,也更加凸顯了鄉村生活的樸素與獨特。同時,村裡還設有村史館、藝術館、露天劇場、書店、咖啡館、高檔餐廳、許多家庭經營的小餐館和數間民宿。所有這些新建的文化和商業設施都是由老屋改造而成,展示了如何通過空間更新賦予鄉村民居以當代美學的面貌。 這些場所既能滿足實際生活需求,又成為現成的旅遊打卡點。曾經人口外流、經濟停滯的蔡家坡村,如今迅速轉型為一個充滿藝術氣息的時尚消費地,吸引了眾多尋找新方式度過週末和假日的城市居民。

此外,來自地方及國家媒體的積極報道,尤其是中央電視台的專題報道,也使該藝術節獲得了越來越多的認可和知名度。 關中忙罷藝術節被鄠邑區政府評為該區最具特色和影響力的文旅品牌,這一榮譽凸顯了其在促進當地旅遊業和傳承文化遺產等方面的重要作用。 更進一步,蔡家坡村還被國家鄉村振興局評為「藝術賦能鄉村振興」的典型案例之一,忙罷藝術節的實踐由此在全國範圍內獲得了更廣泛的認可與肯定。

回溯到2018年5月,西安美術學院(中國西北地區頂尖藝術院校)實驗藝術系教授武小川,帶領一名同事和他們的學生到蔡家坡進行了一次田野考察,這也是他們系的社會實踐課程的一部分。學生們走訪了村民家庭,調研本地歷史,並尋求與村民合作參與各種藝術創作活動。受藝術驅動鄉村轉型潛力的啓發,武小川和他的團隊成立了「關中藝術合作社」,旨在推動教育、藝術和鄉村建設的融合。在關中藝術合作社的主持下,首屆關中忙罷藝術節正式啓動。該次藝術節選在當年的6月1日至10日舉辦,正值歷史上被稱為「關中」的陝西中部地區的麥子收割季節,因此藝術節的名字應運而生,它寓意著恢復與重構一種以夏季收穫為中心的當地集體慶典 傳統。首屆藝術節的核心內容包括麥田地景藝術與現場表演藝術,活動場地跨越五畝麥田,展示了傳統文化與當代藝術表達的交融,以及體力勞動和創造性勞動的結合。6月9日在麥田裡搭建的臨時劇場中舉行的開幕慶典,吸引了約500名觀眾參與。 有媒體記者熱情評論道,忙罷藝術節將蔡家坡整個村莊轉變為一個協作藝術、社會藝術、大地藝術和身體藝術的綜合空間,展現了鄉土文化和區域民俗的全新可能。

在首屆忙罷藝術節中, 鎮政府的參與基本屬於象徵性角色,具體的籌辦工作幾乎完全由關中藝術合作社的成員承擔,資金則來自西安美院的課程經費、武小川的個人資金以及同事、朋友和學生的友情贊助。然而, 政府以舉辦方之一的身份列名,意味著該項目獲得了官方的認可,也是該藝術合作社在村裡開展工作並與當地居民合作的必要條件。當然,政府之所以願意被列名,應該是因為該項目契合其政治議程,特別是近年來「美麗鄉村建設」的政策方向。藝術合作社的使命與國家鄉村美學治理目標顯然高度契合。此外,由頂尖區域藝術院校的教授和學生組成的團隊,天然具備制度性權威,構成了「美的專家」群體 (在中國語境中,藝術家普遍被賦予這一角色),這也為他們所提出的各類藝術活動賦予較高的合法性。這些因素共同促成了首屆忙罷藝術節的成功,進而獲得了當地官員和居民的積極響應,他們普遍看好藝術節對本地旅遊發展的推動潛力。

隨後,第二屆忙罷藝術節(2019年)中, 鄠邑區委宣傳部和區文化旅遊局等幾個更高級別的政府機構正式加入了主辦方行列,並帶來了政策支持與資源投入,進一步表明忙罷藝術節已被視為本地區的重要文旅旗艦項目。第二屆的藝術節持續了一個月,內容更為豐富,分為四大板塊:一個戲劇節、一個麥田藝術展、一個合作藝術項目和一個以農產品包裝與再品牌化為目標的農作物項目。與此同時,建築改造工作也取得初步成果,前文提到的新文化和商業設施部分由此而來。這些建築空間既是藝術家與當地村民合作的成果展示,同時也作為實用文化和商業實體,在年度藝術節結束後繼續運營,轉化為當地旅遊業的新文化資產。在藝術節成效顯著的推動下,區政府更是聘請武小川和另一位藝術家擔任蔡家坡村的藝術顧問,授予他們更大權力來規劃村莊的美學未來。此外,政府還投資修繕道路、前院景觀美化以及完善相關基礎設施,以提升村莊的整體美學形象,作為對藝術節的持續支持舉措。

儘管新冠疫情帶來了挑戰,忙罷藝術節還是於2021年再度回歸,且活動規模進一步擴大,不僅持續時間更長,還將鄰近的三個村莊——栗峪口、栗園坡和下莊——納入節慶活動的範圍。這種空間上的拓展使得原本獨立的村莊逐漸形成聯動,轉化為區域性文化旅遊節點。為了支持這一髮展,主辦方發起了「藝術村長」計劃,招募藝術和文化專業人士,進駐各村開展社區參與與美學營造工作,為遊客提供具有審美價值的旅遊體驗。該計劃吸引了來自國內知名藝術院校的四位教授參與,並開展了多項社區參與和文化交流項目,這些成果隨後作為2022年第四屆忙罷藝術節的增補內容進行了展示。例如,西安美院的宋群教授受聘為蔡家坡「藝術村長」,他將村民的日常生活和生產活動納入其「蔡家坡美好鄉村計劃」中。該計劃內容涵蓋建築保護、民族志研究、展覽、出版和公共教育等多方面實踐,旨在吸引本地村民參與共建其所稱的「新鄉村美學」。這一計劃旨在於村民之間培養共享的美學願景,同時它也引發了關於不同審美觀念如何協商的問題,尤其是藝術介入與本地傳統之間可能產生的張力與摩擦。

另一個於2021年啓動的重要項目是「畫美鄉村」,該項目動員了來自西安美術學院的230余名師生,圍繞村落空間展開了現場合作與創作,完成了42幅大型牆體壁畫作品。這些壁畫題材廣泛,涵蓋當地歷史和文化、著名民間傳說與本地農產品特色等內容。所有壁畫的創作均基於與當地居民的前期協商——由村民自願提供自家外牆供藝術家繪制壁畫。其中,特別受歡迎的是那些描繪當地「德高望重之人」的壁畫。這些人物形象由村民共同推薦並獲得本人認可,以雜誌如《鄠邑畫報》「封面人物」的形式繪於牆上,以表彰他們對村莊所做的貢獻,從而弘揚地方傳統,增強社區認同感。

通過持續不斷的空間改造與藝術項目策劃,忙罷藝術節吸引了許多藝術專業人士以短期或長期形式參與到鄉村生活之中,與本地居民共同開展多樣化的互動活動。 這些不斷累積的實踐,使得相關村莊迅速轉型為都市居民趨之若鶩的「藝術鄉村旅遊」新熱點。如今,村裡的書店、茶館、咖啡館和民宿在週末人氣很高,部分設施甚至需要提前預訂。據報道,旅遊業現在已成為蔡家坡村的主要經濟收入來源,不僅為大量本地居民提供了就業機會,也吸引不少城市務工者返鄉發展。面對這一積極成果,鄠邑區區長李化表示,政府將繼續打造更多「審美空間」以滿足遊客消費需求。他強調,作為文旅事業的一部分,藝術鄉建的目的是為居民提供一個更宜居的生活環境。李化的講話正體現了當前中國「鄉村振興」政策的最新趨勢——,即通過「保護鄉村精髓、保護鄉村生態系統、遏制環境退化和提升鄉村美學」來發展「宜居生活環境」。作為一個鄉村藝術節,忙罷藝術節正好契合這一政策導向,通過「利用本土文化進行展示、培育創新表達形式,並將鄉村風貌與節慶活動轉化為旅遊產品」,成為推進這一目標的重要文化載體。

大南坡計劃

由獨立策展人左靖於2019年在地方政府邀請下發起的大南坡計劃,是中國近年來「美學驅動型」鄉村建設的又一廣受關注的案例。該項目落地於河南省修武縣腹地一個偏遠貧困小村莊——大南坡,項目採取多維路徑推動社區發展,涵蓋美學實踐、建築改造、環境教育、公共景觀營造、展覽展示以及本土文化的推廣。正如本章導言所述,「美學即倫理」理念在該項目中發揮著核心作用,映射出該縣整體發展的戰略構想——即所謂「美學經濟」。

「美學經濟」理念的提出者是修武縣委書記、縣政府主要負責人郭鵬。他從習近平主席反復強調中華傳統文化和審美精神以及其官方講話中頻繁使用「美學」和「美」等關鍵詞獲得啓發。2018年,郭鵬正式將「美學經濟」 確立為修武縣主導發展的政策框架,用以履行其政治職責和倫理使命。他將這一理念設想為推動政治、經濟、文化、社會和生態等領域全面進步的引擎。在他的領導下,縣政府在轄區內多個鄉鎮啓動了以美學為核心的鄉村建設項目,以此來實現脫貧攻堅,提升農村兒童的審美教育,發展區域旅遊業,並刺激當地經濟。自那時起,美學在修武成為引領區域成長和創新的指導原則,政府也對藝術、創意與文化遺產相關項目加大了投入。

郭鵬對「美學經濟」的戰略實施,關鍵在於與建築、設計和策展等領域的知名專業人士展開合作,聘請他們領銜推動縣內各類鄉村振興項目。他尤其欣賞那些具備動員村民、深度參與社區發展的實踐經驗的專業人士。在此背景下,左靖作為藝術鄉建領域的重要實踐者,受邀主導以大南坡為中心的整體發展項目。儘管與周邊村莊相比,大南坡既無優越的自然旅遊資源,也缺乏國家級非物質文化遺產背景,但正因為如此,左靖看到了以藝術之力重塑鄉村生活的可能。在政府的支持下,左靖組建了一支由藝術家、建築師、教育工作者、紀錄片導演和音樂人等組成的多元團隊,開展了一系列旨在振興鄉村文化和公共生活的實踐活動。

這些努力的階段性成果,在2020年10月下旬舉辦的南坡秋興活動中集中呈現。此次節慶旨在慶祝三座新公共設施的啓用:大南坡藝術中心、碧山工銷社大南坡分社和方所書店的第一家鄉村分店。這三處空間均改建自上世紀70年代毛澤東時代修建的集體設施,曾為村莊的公共中心,後因體制轉型而長期廢棄失修。如今,這些舊建築被重新改造為藝術創作、商業交流和社區集聚的新樞紐,再度成為村莊的地標性建築和公共生活的中心。來自全國各地的專家學者與藝術專業人士齊聚大南坡,參加如「鄉村考現學:修武的山川、作物、工藝與風度」和「大南坡社造中心影展」等展覽。這些展覽通過當代藝術語言,呈現了修武縣從三世紀起作為歷史文化名人故里的重要地位,以及其地理特徵、社會關係、物質生產和生活方式等多元面貌。「南坡秋興」還包括圍繞鄉村振興的論壇討論,以及結合傳統與當代表達形式的音樂和戲劇表演,和一系列美術教育項目。所有這些活動均在新開放的公共設施中舉行,不僅吸引不僅吸引專業人士與本地居民互動交流,也共同探索如何以創造性方式回應地方歷史遺產與當代訴求,從而激發社區歸屬感和文化主體性。

左靖在之前藝術鄉建項目實踐中發展出的獨具特色的鄉建三部曲理論——空間生產、文化生產與產品生產——成為大南坡計劃推行的核心框架。空間生產指的是將廢棄建築改造活化為可用於社區公共活動的功能性空間和場所。這一過程不僅保留了傳統建築的原貌風格,又通過賦予新功能來增強其當代實用性,從而恢復這些建築的社會價值。除了上述三個新的公共設施外,一些當地居民也借此機會將自家傳統民居改造成民宿,或出租舊宅用作商業用途。它們共同形成新的居住、展示、教育、商業以及其它公共和半公共活動空間。文化生產聚焦於對地方文化的識別、推廣與再詮釋。通過調研、藝術創作、展覽、表演、出版和其他文化項目,結合駐地藝術家、地方文化能人與普通居民的協作,提升地方文化的可見度,強化社區認同感,並豐富當地的文化資源。產品生產則著眼於開發或重新包裝當地具有地域特色的產品,以此激發地方經濟活動,為社區帶來實際收益。不同於前兩者主要依賴政府與社會資金用於公共福利,產品生產則更鼓勵私營投資與村民個人和家庭參與,以促進微觀層面的經濟活力。

左靖在其藝術鄉建理論的一個重要新增概念,是「關係生產」。他認為,這一維度是構成空間生產、文化生產與產品生產其它三個維度的基礎。所謂關係生產,是指在鄉村建設與社區發展過程中,有意識地推動建立基於信任、共情與相互尊重的長期性良性關係。關係主體包括:一是來自城市的藝術鄉建從業者,他們來到鄉村開展項目;二是各級政府官員,掌握政治權力並調配資源; 三是村民,作為項目的主要參與者與受益人;四是村莊所處的自然環境,也即非人世界。在左靖的框架中,關係生產尤其強調基於城市的藝術專業人士需要以一種文化平權的姿態進入鄉村情境,主動淡化自身作為「美學專家」的身份優越感,真正理解基層官員所處的政策框架與治理邏輯,傾聽村民在日常生活中的現實關切,同時審慎評估自身工作對自然環境可能帶來的影響。換句話說,關係生產旨在促進不同動因下——包括專業、政治或經濟動因——聚集於鄉村的多方之間,建立溝通機制與協作模式,達成具有創造性的問題解決。用左靖自己的話說, 這種努力意在「創造正向的關係流動,形成對本地經濟與文化的回饋路徑,緩解緊張的城鄉關係與人地衝突」。

「關係生產」的一個典型實踐案例是「南坡講堂」,這是一個始於2020年初的對談系列,旨在讓藝術鄉建踐行者與村民提供面對面交流的平台,向村民講解大南坡計劃的願景,瞭解他們的訴求,展開對話並建立共識。南坡講堂不僅邀請了多位專業人士——如武術家、健康專家、作家、教育工作者和電影製作人等——還邀請了包括成人和兒童在內的當地居民分享他們的故事和願望。交流中形成的想法,以及通過入戶調查收集的數據,直接影響了後續項目的策劃方向。例如:改善公共衛生條件、整修公共空間、復興曾經在當地聞名但後來解散的懷梆劇團、以及支持兒童教育等工作,都是對村民們提出的實際需求的回應。這些反過來也逐步構建出可持續的社區合作網絡,推動更多社區發展項目的開展。

在2020年首次「南坡秋興」之後,大南坡計劃繼續沿著這四個生產維度演化,吸引了更多外部專業人士和當地居民的參與。省市級與國家級媒體紛紛前來報道該村莊的變化,區域與全國範圍內的遊客也絡繹不絕。在短短一年內,該項目便獲得來自主流媒體的一百餘篇深度報道。一位縣級幹部在一次公開演講中自豪地分享道,曾經鮮為人知的大南坡,現在已成為「明星村莊」,在2021年10月初的國慶假期期間迎來了7000余名遊客。他補充說,這次旅遊潮為村集體與居民收入帶來了6.6萬元的額外收入。 遊客們在村中造訪新開放的公共文化設施、入住改造後的傳統民宿,並被一家名為「老村小館」的新式建築物所吸引。「老村小館」通過鋼結構和弧形玻璃幕牆將幾棟老房子巧妙連接,形成兼具餐廳、酒店、藝術展廳和小型會議中心功能的復合空間。其大膽而富有實驗性的建築設計使其榮獲2022年世界設計獎(2022 World Design Awards),進一步提升了其知名度與吸引力。

這些新的文化和商業設施,或由村民自行運營,或完全由他們管理,不僅是大南坡計劃具體實踐的物質成果,它們同時也為後續公共活動提供了現成的場所,例如秋興活動未來的持續舉辦。 繼2020年首屆「南坡秋興」之後,項目團隊又於2021年和2023年10月下旬分別舉辦第二屆與第三屆秋興活動,通過音樂演出、戲曲專輯發佈、電影放映、主題展覽以及公共藝術裝置展示等方式,集中呈現大南坡項目下的多個子項目成果。在鄉村藝術實踐中,左靖始終堅持的一項核心倫理關切,是避免將鄉村文化作為靜態的「文物標本」進行展示。他強調應當呈現鄉村文化作為一種充滿活力、持續演化的有機體,是在不斷的藝術與社區互動中生成的。為此,他在藝術鄉建項目中非常重視在社區中培育「文化自覺」。這種「文化自覺」不僅體現在經過改造、融入並凸顯當地特色的公共設施上(這些設施旨在培養社區認同感),也體現在支持由本地人作為創作者的文化活動之中。例如,懷梆劇團的復興,使村裡上一代表演藝人得以重燃對這門曾經盛行的本土戲曲形式的熱情,並通過公開演出、工作坊和戲曲專輯發佈等形式,將技藝傳授給年輕一代。村裡的孩子們也有機會在各種場合展示他們的繪本、繪畫、陶藝等藝術作品。在2021年的「南坡秋興」上,他們甚至舉辦了一場「電影節」,放映自己製作的短片。諸如此類的活動,被視為在社區中培育「文化自覺」的重要渠道。

結論

在中國鄉村建設不斷演變的語境中,社會參與式藝術正逐漸展現其作為一種重要社會力量的潛力,能夠促進社會凝聚、文化復興與社區賦權。無論是關中忙罷藝術節,還是大南坡計劃,這兩個項目皆以藝術願景、倫理承諾與政府政策支持交織推動,在回應鄉村多重困境的同時,也呈現出藝術與行動主義融合的生動實踐。 這兩個案例都體現出一種實質性與表演性相結合的特徵,將美學滲透到鄉村生活肌理的方方面面。從公共空間的打造到藝術項目的實施,從社區景觀的營造到文化氛圍的培養,「美」成為貫穿始終的核心理念,滲透於居民與訪客的日常體驗之中。曾經在藝術理論領域看似抽象的概念,如今在村莊裡具體化為可感知的成果,例如乾淨整潔的街道、富有創意的藝術裝置、以及難以量化卻深具影響力的社區認同感和文化自豪感。

無論是由藝術院校師生組織推動,還是由獨立策展人與職業藝術家主導,這兩個案例展現了當代中國社會參與式藝術聚焦鄉村建設的不同路徑。在致力於激活邊緣化鄉村社區的過程中,它們既響應了國家政策的號召,也踐行著社會參與式藝術自發承擔的倫理責任。儘管藝術的倫理追求與國家政策導向之間的契合有時可能引發質疑,但只要其核心目標是實現基層賦權、推動社區發展、增進居民福祉,這種契合便不應被視為本質上的衝突。事實上,基層實踐與政府意圖在某些時刻的確可能為了公共利益而走向一致。需要特別指出的是,自2000年代以來,中國當代藝術實踐(包括社會參與式藝術)普遍呈現出非對抗性特質。大多數藝術鄉建項目都選擇策略性合作而非正面抗衡來應對現實社會,這種務實態度使它們得以真正介入地方社會,產生實質影響,而非僅僅生產那些在藝術圈內流通的文化產品。在高度集中的政治體制下運作,這類項目往往必須學會與政府架構和政策框架協同共生,以求在有限空間內推進變革。

關中忙罷藝術節和大南坡計劃皆充分調動城市文化資源,參與到將美學作為鄉村振興核心理念的社會實踐中,在各自省份內外都贏得廣泛關注。2024年,文化和旅遊部公佈的「文化和旅遊賦能鄉村振興」優秀案例中,大南坡計劃入選「十佳」案例,蔡家坡村則位列25個優秀案例之一。值得一提的是,這是僅有的兩個因其創新性地利用藝術來解決鄉村衰落問題而受到表彰的項目。此外,大南坡的美學主導鄉村振興甚至成為當年全國高考考卷的討論主題之一,彰顯其在全國層面的話題影響力。當然了,回到基層層面,這些項目的成功與否往往更直接地被當地居民與政府關聯於其對旅遊經濟發展的貢獻。

有人或許會合理地質疑,在更廣泛的鄉村建設話語中,這種對旅遊業毫無保留的擁抱是否恰當。然而,文化旅遊,尤其是近年來興起的美學旅遊,已成為多方利益相關者之間實現倫理交集的重要平台,其中包括負責改善農村生計和保護鄉土文化遺產的政府幹部、渴望改善經濟狀況的農村居民,以及尋求可持續推動農村發展路徑的文化和藝術行動者。不同於早期鄉村旅遊模式普遍追求短期經濟效益,常常以犧牲社區凝聚力、資源枯竭和環境破壞為代價,當下的文化旅遊被認為能夠提供一種更為平衡的發展模式。通過避免無序擴張、過度資源消耗和監管缺位,它被寄予厚望,以回應中國許多城市和鄉村在旅遊開發和文化遺產保護之間的結構性矛盾。然而,挑戰依然存在:鄉村文化旅遊開發常常缺乏對地方現實的深度回應,導致內容趨同、形式雷同。藝術鄉建踐行者強調要深度介入地方文化語境與社區成員互動,正可在此間發揮橋梁作用——通過打造具有「在地性」的旅遊體驗,突出地方文化的保存與再生。關中忙罷藝術節和大南坡計劃都抓住了這一機遇,它們借助文化旅遊,推動實現既促進本地經濟發展,又保護文化遺產的可持續鄉村振興。

然而,在文化旅遊表象的繁榮背後,潛藏著中國鄉村社會參與式藝術實踐固有的複雜挑戰和矛盾。雖然藝術鄉建項目旨在振興邊緣化的社區,但它們必須在藝術願意和社區參與之間不斷尋找平衡點。它們往往游走於兩難之間:一方面試圖推動真正惠及當地社區的文化復興,另一方面又不得不回應外部推動力,例如來自政府官員的政績需求或藝術專業人士的職業發展期待。此外,如何在保護鄉村文化遺產與引入現代創新之間取得平衡,如何在追求「文化真實」與應對地方政府或市場導向壓力之間保持獨立性,也成為這些項目必須直面的核心挑戰。更複雜的是,當這些實踐被納入政府政策體系時,又會衍生出新的結構性矛盾。正如引言所述,雖然政府可以提供資源和合法性,但也伴隨著一定程度的監管和控制,這可能限制藝術工作者的自主權和創造力。美學和藝術雖表面上具有中性屬性,但當它們與國家推動的「生態文明」和「民族復興」等話語相結合,就可能被轉化為為政策目標而服務的工具。因此,在這種現實語境下,藝術鄉建的獨立性,始終是一個需要不斷協商的領域,實踐者們必須在配合國家要求和規避其限制之間不斷調適、謀求空間。

此背景下,這些項目能否持續發展的關鍵,在於不斷拓展社區參與的深度,並以倫理為前提推動實踐的開展。藝術工作者雖然擁有專業知識和資源,但必須以謙遜的態度開展工作,尊重當地的知識和傳統。在權力與資源不平等的現實格局中,他們必須避免給當地文化貼標籤(本質主義)、大家長式作風以及流於表面的參與形式(象徵性參與)。關鍵是要確保多樣的當地聲音不僅被聽到,而且能真正參與到決策過程中。真正的挑戰在於如何構建真正的合作與對話機制,而不是強加自上而下的解決方案或攫取當地文化資本為外部所用。在這個過程中,藝術鄉建項目不可避免地要回應公平性、話語權和責任歸屬等關鍵議題。最終,藝術引領鄉村重建的成敗,不在於藝術活動本身的數量與形式,而在於能否真正服務於當地社區的利益,是否以有意義的社區參與為基礎。資源的公平分配、決策的透明機制、以及成果的正義分享,是藝術鄉建實踐必須堅守的倫理原則。這些並非形式性的程序問題,而是社會參與式藝術在中國鄉村真正實現其變革潛力的根本所在。