【編按】作者鍾喬為詩人、作家、劇場工作者,80年代中期投身報導寫作,參與社會運動。原文刊於風傳媒,新國際獲授權轉載。

鍾喬以詩人與劇場創作者的敏銳筆觸,踏上一場跨島田野的追尋之旅,從綠島到濟州島,從獨白到集體記憶,映照出東亞冷戰地景中的歷史創傷與被遺忘的受難者。本文不僅為一部劇作的創作札記,更是一段深沈的時空探問:記憶如何在影像與詩行中重現?誰擁有書寫歷史的權力?在對兩座島嶼的凝視之中,死亡與重生交織,攝影與行走化為證言,劇場則成為讓記憶再度燃燒的場域。這不只是紀錄,而是一場回返記憶原點、叩問遺忘與再生的靈魂之旅。

差事劇團 × 空間劇場 《噤。濤聲》跨島計畫

9.11(四)—9.12(五) 19:30 | 獨腳戲 | 華山1914 拱廳

8.30(六)-10.5(日) | 裝置攝影展 | 寶藏巖國際藝術村 轉角2號展間

去年歲末,以有別於寫實敘事書寫的閱讀,將韓國女作家韓江的小說—【永不告別】闔上時;腦海中仍徘徊著:最後一頁裡,描述的那根折斷又被拾起,擦出一線火光的火柴;我似乎可以了解一線火光,對於被刻意徹底淹埋的殺戮記憶,倒底意味著什麼?

書中描寫:火花湧現,像跳動的心臟一樣,也像世界最小的鳥鼓動翅膀一樣。我在腦海中閃過一個稍縱即逝的畫面:完全的黑暗中,一根柴火的火花,照亮著一張母親的臉孔,在黑暗洞穴中死去,無聲中窒息往生。她已死去,洞穴陷入全然黑暗,就在火花黯滅之際,母親側躺在沙地上,仍奶著她的嬰兒;一瞬間,畫面徹響嬰兒的嚎啕如浪,淹沒整片黑暗。

那嚎啕,恐慌驚悚交纏的尾聲,也有嬰兒費力的喘息聲;像是在黑暗中,朝著未知的一線光哭著:我活下來了!

我是這樣感知著小說的文學性與生命感;從而腦海閃過:「是死去的人,拯救了活著的人…」這一席話。我忘了這是我自己內心浮沉的詩行,或者韓江曾經在小說中這樣說過。總之,這一席話,驅動我寫下幾些和島嶼殺戮記憶相關的詩行。在寫作詩行的過程中,幾些影像片片段段在我胸臆間徘徊,都是和島嶼、沙灘、礁岩有關,其間有一道血流穿梭過風起的枯木間,沿著裸露著鋼筋的一面高牆,攀爬而上;此時,浪濤激湧,血流停下它的流動,似乎在屏息聆聽高牆內傳來的歌聲!

血流聆聽高牆內激昂的歌聲;這是一種想像,在想像中,我們循著島嶼的記憶脈絡,追尋而去,便在逆著海風前行的路上,將詩行轉化為劇本中的幾些場景,特別是往返時間長廊中的腳色。這是我開始寫下這部劇本的開始。這裡面,有許多想像的成分,驅動我去將場景的現實情境落實下來!

首先,有兩座島嶼,在筆記本裡,被以粗線條的鉛筆勾勒下來;似遠而近,都在時間的浪濤中浮沉。靠近地圖右上方的島嶼,很明顯有一道血流,深深烙在礁岩遍佈的路面上;靠近地圖左下的另一座小得很多的島嶼,則有高牆裸露著在風化中斑駁的反共標語,朝向大海。

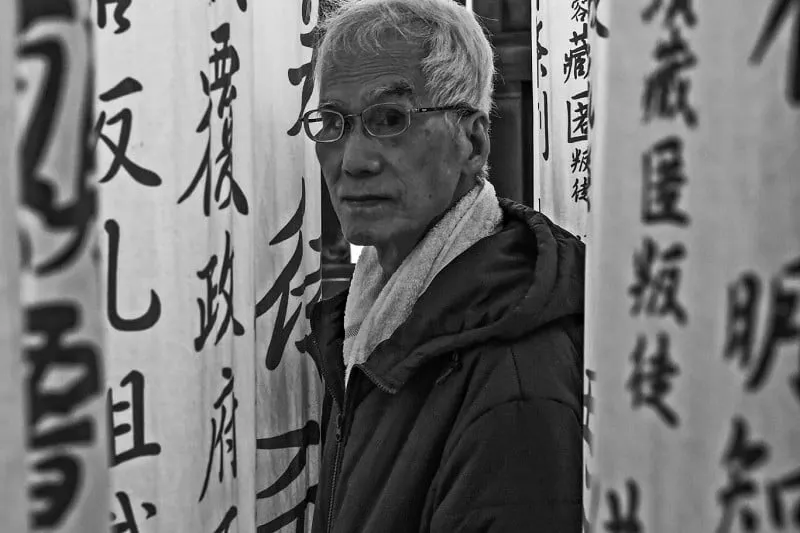

踏上島對島的田野之路前,我與阿榮說好此行他的相機,將回返到遙遠記憶的原點;從那圓點開始,我們將啟動時間的旅程;讓兩座島嶼在「噤」聲駭浪中,激起跨越島鏈的舞姿。

我們需要黑白照片,回到暗房年代的影像質感,我這麼說時,它停下腳步,回過頭來看我。我想起,上一回和他走過荒山上那片林地時,他說著:「整個村庄都被埋沉下去…沒人生還」。那是小林村記憶:2009年8月9日凌晨6時09分,莫拉克風災後,一陣陣豪雨後侵襲,一整個山林走山;瞬時間,小林村淹沒地底。就連靈魂的吶喊,也在頃盆大雨中,轉作無語問蒼天的噤默!阿榮說著時,一貫地不帶情緒的冷然;或許,他將死難者在墜落的每一瞬間,都轉入他腦海中的靜像中,只不過他沒去按下快門。我沒去問,拍下很多照片與否;因為,他望向看不見的村庄時,眼神也一貫沉著,像似內心積累著說不盡的疼痛…與甚麼…。

其實,他只是選擇了救災,如此而已。不會有時間去按下時間中的快門。現在回想,那也是悲劇,天災造成的悲劇。但現在面對的是:時間彼岸,被權力極致化所殺戮及囚禁的生命。當然,已有很多以《轉型正義》命名,形構創作的劇作或詩行,我與劇團也不例外;然而,沉潛地再走一次,與受難者同行,影像將從暗中浮現,將展現記憶的外在與內在化以後的記憶!如是,我想。

於是,我們同行,搭乘南迴鐵路赴台東,再轉船到綠島;這之前,我們和敘事者白髮紅帽的政治受人——俊宏,以及受難家屬貴美姊,先在《景美人權園區》的洗衣廠房與14號押房,有了現場回返的行動。白髮敘事者有兩件記憶的現場,成為攝影隔著半世紀以上的時空追索,拍下決定性瞬間的核心命題。那時,文字紀錄—詩人葉子鳥與我,在刻意關閉起來的押房門外等待。最該追問的不是相機按下快門後,記憶如何從身後回返:而是記憶如何透過靜像,讓身前以當下的身體與行為現身。如是,我也想。

那一個黃昏,因為在訪談中,敘事者述說了1972年夏日,如何從景美被集體押上軍車,送往基隆碼頭,等待天光亮時,搭軍艦送往綠島八卦樓監獄,卻因風浪巨大而延擱在一個軍港,等候天晴浪靜,在將軍艦駛向綠島;這記憶,驅動一行人前往八斗子海邊追溯昔日場景,並留下靜照。抵達時,浪濤拍岸,激起千層浪花;白髮紅帽在海風中逆向時間飛揚,阿榮拍攝時,似乎也留下讓我拍攝他在拍攝時的身姿。無疑地,這是一種見證者不是見證局外人的想法;我始終這樣關注在時間中受難的靈魂。因為,攝影者也是參與進鏡頭焦距的人!

在八斗子浪濤激湧的岩岸,我問阿榮,攝影者參與演出有何必要?他一貫冷漠,只是神秘的微笑,抽動片刻嘴角,像似感到好奇,我為什麼問?而後,便答說:我要怎麼演?我說:不必演,做你自己拍攝的事情就好!他說,「是噢!」語氣短短似也惑問著。我又說了:做出你內心的想做的,話語就是你在筆記留下的詩行,這樣想…就對了!聽完我的不知所云,阿榮半信半疑地拖著他腳下那雙靴子,朝著岩岸下的沙灘走去,留下噤默浪濤在外海無聲咆哮的畫面。

隔不久,一行人抵臨綠島碼頭時,我開始設想要如何書寫劇本;這之前,我腦海中閃過的是:零星的詩行與鏡頭下的身影。然而,劇本與情境環環相扣,既要有情節,人物的典型也不可或缺!我想到一個愛跳舞的女孩,他曾在少女觀護所的高牆內,渡過囚禁的逆風青春:伊有一段悲傷的戀情,是女友從高樓一躍而下,因為服用過度的蝴蝶片、K他命與搖頭丸…。女孩來到一座島嶼,在越過「生死關」那道白色沙灘時,紅帽子的記憶,從時間的長廊彼端,如何闖進完全不相甘於伊的生命中呢?

燃燒!記憶的燃燒!

從身體裡照亮黑暗中的光!

劇本這麼環繞著情境;而後,闖入的是眼前揹著相機的男子,他是X。說要來記錄高牆內的「紅帽子」,如何涉渡囚禁歲月,卻丟下一紙沒註明來由的邀請函,像似大海在記憶邊境傳來的召喚。這以後,X選擇在春寒料峭的日子,前往濟州島4.3事件的現場,一心在地表上,看不出任何殺戮痕跡的觀光島嶼,追尋一座殺戮之島的血流記憶,這並非難以置信。至少,東亞冷戰防線的前沿,就存在繼一直到現今;例如沖繩、金門、馬祖與濟州島…都以這樣的面貌,在二戰後的冷戰對峙中藉由旅遊登場。

很記得,那一個寒冷春日的晨間,我們從臨海岸的民宿出發,搭乘釜山導演田相培租來的車,啟動環島田調的旅途。當我們在一處安靜的路口停佇下來,尋找下一目標的方向指示,整排盛放的山茶花,以鮮艷而充滿生機的麗紅導引我們前行,旅程朝著海岸的方向奔去,在幾處轉彎地方,無路可進,只好轉向回頭;再朝芒草翻飛的山徑,奔向環島筆直的公路,終於抵臨一處雜木交纏的樹林。

火山岩地形,在雜木叢中通常隱藏有大大小小的洞穴;關於時間彼岸,洞穴裡藏有甚多赤色獵殺事件的記憶,細數著逃難或在此抵抗的濟州島民。踏查總是由淺入深,我們先是在靠近路旁的第一座山洞,留下影像與筆記;隨後,跟著田相培導演的腳蹤,深入另一片茂密的樹林,腳下是火山岩堆砌的石塊,彷彿依稀響過過往村民逃難至此的雜沓步履。

最深處的那個山洞,在蜿蜒與高低不平的火山岩堆積石塊間現身。相培說:我們到了!他指的是:我們曾經在一部4.3殺戮黑白電影——《芝瑟——未盡的歲月》中看過的山洞,就現身眼前。冬寒,在山洞口蹲坐有一段時間,我在潮濕的山徑間,撿拾來一朵又一朵凋落地面的山茶花。阿榮有感而發:濟州島民稱作「冬柏」,象徵在萬物沉睡的冬日裡,綻放美麗花瓣的無比生命力;

但,也有雪地裡的血流意象在其中,我追上他的話尾說著。

死亡與新生;創傷記憶的集體救贖,在苦難與悲傷中,乍現晨曦。我這樣看這些凋落在地的殷紅花瓣。我想起寫下《火山島》長篇小說的作家金石範的一句名言:記憶被謀殺的地方沒有歷史。我無聲默問:是誰謀殺了記憶?那一刻,阿榮按下了他的快門:喀嚓…。

其實,X是在這樣的情境下,推動阿榮蹲在光影明暗的空間;對於X或者阿榮,都不必稱做舞台;因為他沒有演戲,他只是在做自己,一趟跨島田野中的自己,一種在劇場想像下,拖沓著腳下一雙壞靴子,不斷用影像與畫面探索時空中記憶與身體的自己。

我問:足跡呢?記憶的足跡呢?他回答著:

兩座島,是記憶的孤礁。

當濤聲來襲,歷史沉沒於不語的海底。

其實,原本只是想寫一首《在時間中追尋》的詩,沒想竟然形成一個劇本:一個少女踏上火山岩記憶堆積所形成的孤島,海岸上有噤默的濤聲激湧,伊的足跡竟不期然與孤島的記憶相遇。

詩或劇本,如何形成?最早,源自田野的行腳。

今年春天,出門。前往時間彼岸漆著14號的押房,開啟一趟既熟悉也陌生的旅程。一面深綠色的門,宛若一堵牆,隔離著日夜的生存與呼吸;白髮蒼蒼的一張身影,談及被禁錮在方寸內的身軀,以及在變革決志中展翅的靈魂;於是,思想在噤聲中而飛翔!

而後,在一片濤聲中,行腳踏上一座孤島。那天早晨,風浪不大,白髮者身影蒼蒼,逕自在高牆與鐵窗圍堵下的牢房,談及自身年輕時囚禁歲月。就此,一首詩,在一雙凝視的眼神,從囚房的門縫間乍現時,情境有所轉化:詩中追尋於時間的少女,兀自以腳色身份,將詩行轉化為劇作的場景,伊於是踏進激盪著浪濤聲的記憶長廊中!

在劇作中,攝影者X只不過在旅程中偶然現身;卻丟下密密麻麻的手寫筆記,以及黑白攝影作品,從孤島失去蹤影,說是要在東亞地圖上浪跡,追溯被埋葬的殺戮記憶;X腳蹤抵臨另一座島嶼時,恰是山茶花美麗盛放的4月3日,記憶像似汨汨淌在時間中的血?,在每一道偶來之路上。

韓江在《永不告別》小說中,似乎預示了:是死去的人,拯救了活著的人!然則,是嗎?時間在仰天中,惑問著…。是誰謀殺了記憶?

少女,在鐵蒺藜高牆的探照燈下,為她在思念中飛翔的愛侶靈魂,跳一支舞;濕婆神也在無盡的時間中舞蹈,跳向浴火重生;時間中被淹埋的記憶,也在燃燒中舞蹈。

從一座島,到另一座島…記憶,在燃燒