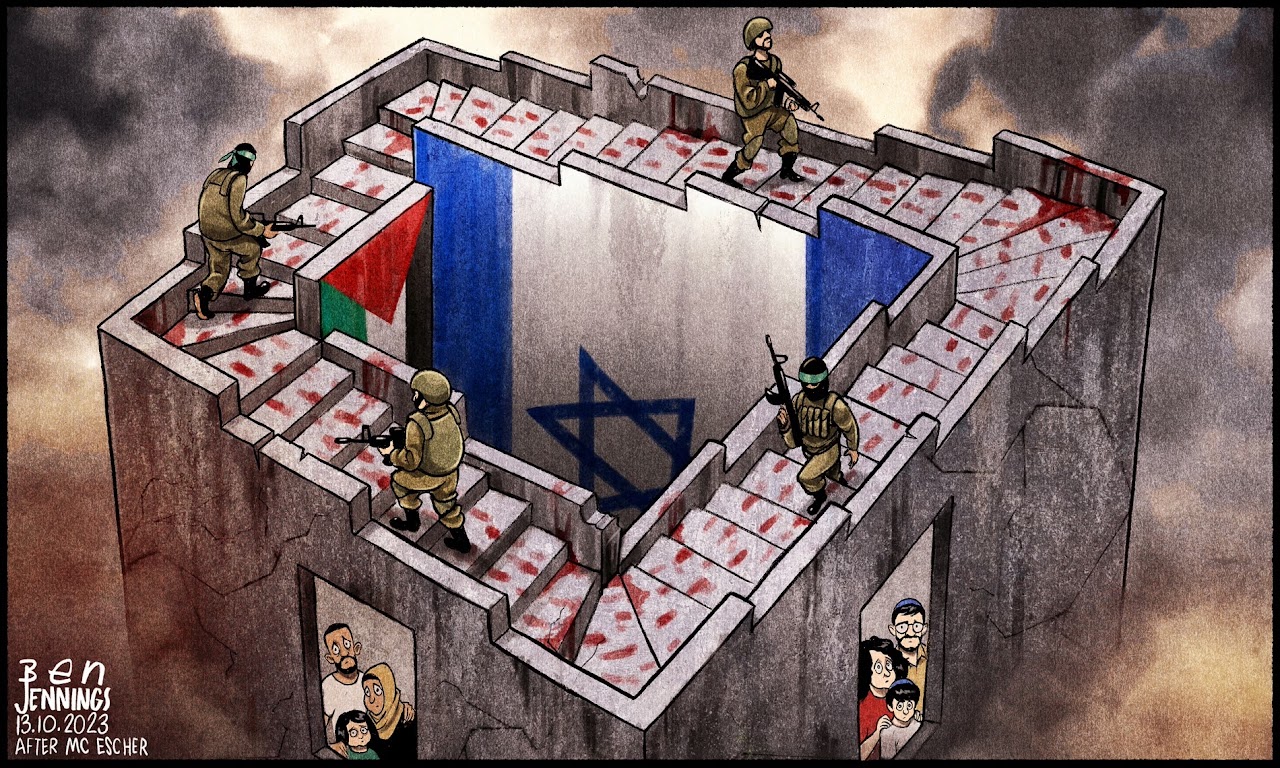

【編按】本文作者為玉山學者、巴黎第八大學哲學系名譽教授布洛薩(Alain Brossat)。文章題為〈把以色列忘了吧〉,布洛薩認為在當前以色列對巴勒斯坦施加殖民與種族滅絕暴政的背景下,傳統「兩國方案」已破產,僅是西方列強偽現實主義下的掩飾。他提出應以烏托邦式視野,構想一個去猶太復國主義的單一國家,建立在「無差別公民平等」的原則上,而非族群或社群劃分。

另外文章強調未來的巴勒斯坦不應只是國家主權的問題,更是人類共存形式的重建。只有「忘記以色列」——即拒絕其殖民霸權與身份本位政治,才能為真正自由、平等的政治共同體創造可能。

2025/07/19

Alain Brossat 布洛薩

2025/07/19

正因為當下在巴勒斯坦土地上所發生的事況前所未有地晦暗絕望,我們才可以——甚至或許是才更應該——去從這個陰暗災難的至深之處孕育出烏托邦的種子。也就是說去想像,甚至說是去夢想一個巴勒斯坦人民與國家的未來,一個最終從當下的殖民、佔領、在加薩的種族滅絕暴政中被解放出來的未來。

正因為在這些現實條件面前,那些自稱為「現實主義」的立場其實毫無出路,我們才應該大聲夢想。目前最大的可能性是:內坦雅胡及其同夥,在加薩與約旦河西岸,所實行的巴勒斯坦問題「最終解決方案」已經越過紅線,這個越線所導致的意義位移之後必然會在國際外交上招致長期阻力。因為歐洲的主要強權領導人們沒有任何一個會瘋到想要有一天被人指控共謀種族滅絕,尤其是德國。

所以我們可想而知,推動這些人的偽現實主義將會導向承認(至少形式上的承認)巴勒斯坦主權這一條路。而在這種轉變的推動下,國際外交將再次啟動那個虛假的「兩國方案」──一方面是以色列,保持其本來面貌,即一個種族至上主義的征服型國家,比以往更加堅決地要主宰整個地區、持續推動吞併政策、實行焦土與既成事實政策;另一方面則是一個巴勒斯坦國,必然在所有方面都被壓縮,成一個只存在紙上的主權、只有滿足特定條件才被主子容忍、只在主持這個極為拙劣的拼接方案的列強允許下才得以存在——一個必然註定失敗的「解決方案」,正因為它源自「現實主義」與西方列強及其盟友(如阿聯酋等國)短視的利益算計;這些勢力不僅自認為是以巴衝突的天然仲裁者,更自詡為巴勒斯坦人民的天然主宰與監護人,彷彿他們是一個未成年的民族,所以沒資格行使如今所謂的「民族自決權」。

因此,必須徹底摒棄這個虛假的「兩國方案」──以色列這個力量體系若其根本架構維持不變,絕不會容許一個真正擁有主權的巴勒斯坦國存在於其邊界之外;他們只能容忍一個班圖斯坦式的(譯注:南非種族隔離政策下的黑人社區)、鬧劇式的巴勒斯坦,毫無獨立性與自有力量。

正因為如此,那些真正關心此議題、沒有被猶太復國主義宣傳與其延伸攻勢所嚇倒的理性聲音,如今越來越傾向於支持一個「單一國家」的前景──這個國家將包容所有生活在巴勒斯坦這片土地上的人;這塊土地同時也是以色列這個猶太國家繁盛發展之地,卻是以巴勒斯坦人的犧牲為代價。正因為這種具有爆炸性的重疊,大多數支持這一觀點的人(我說「觀點」而不是「解決方案」,因為這個詞在各種層面都惡臭撲鼻)才會用「雙民族國家(État binational)」這個代號來稱呼它。

但在我看來,這種鮮少受到質疑的稱謂,提出的問題比它解決的還多。這也就是這個演講所要聚焦的主題,出於幾個原因,我希望能夠盡可能清楚與簡明地展開討論。

首先,一個後猶太復國主義的巴勒斯坦前景,絕不能簡化為國家的問題。最重要的,是人們,也就是生活在這塊土地上的共同體形式──什麼樣的共存形式、基於哪些原則、受何種體制規範的共同生活──希臘人稱之為 politeia,在法語中我們有時將其翻譯為「憲政」,但它首要指的是共同生活的形式。也就是,在某個特定空間中形成的這個人群整體,他們被用什麼樣的標誌打包起來?而一旦我們將焦點放在「國家」這個概念上──無論這國家被稱為「巴勒斯坦國」、「雙民族國家」或其他名稱──我們仍遠未觸及問題的核心。國家,原則上,是一種權力、一種主權、一部行政與軍事機器,而非那個應該與之相符、與之協調的人類社群的組織形式,尤其是在我們使用「民族國家」這一概念時──這個概念在以色列的語境中尤為模糊與充滿爭議,畢竟我們在這裡所談的,是一個以「猶太國家」為名的國家,一個自詡為民族國家的以色列。

對於巴勒斯坦一個後猶太復國主義未來的構想,如果是純粹、甚至主要從國家層面來看,那它就不可避免地被「國家主義」的毒素所污染,彷彿「國家」是所有問題的解方──然而,如果說巴勒斯坦在這七十五年來病得不輕的話,那問題之一恰恰就是對於國家權力的崇拜──對作為統治工具的國家機器、對族群排他主義、對武裝暴力的迷信……這種對國家的迷戀,在這個地區已經達到極致,以致於國家的問題蓋過了所有其他問題,甚至那些更為重大者,例如:我們夢想中的這個「雙民族國家」到底會是什麼形式?是一個共和國嗎?一個建立在多黨制上的議會民主嗎?會有什麼樣的憲法──不像以色列那樣根本沒有憲法?是像美國的憲法?還是像法國的?又或者,考慮到這樣一個國家將會在特殊條件下誕生,且面臨例外的困難,在其創建初期是否應是一個「大國家主義」,賦予行政權更大職權?

對國家的迷信把這些至關重要的問題都推到了後面。但更嚴重的是,當我們將「雙民族國家」作為所有問題的解方時,我們其實把最根本的問題擱置了──那就是,在這個從猶太復國主義母體中解放出來的新國家中,共同生活(亦即政治生活)會是以什麼為基本單位來組織?是以「族群─宗教社群」為基礎,還是以「公民」為基礎?

這裡說的社群(communauté)有非常明確的區別:一邊是巴勒斯坦阿拉伯人,或許還包括那些從長期流亡中歸來的人們,也就是難民與流亡者的後代;另一邊則是前以色列籍的猶太人。如此一來,共同規則的基礎將會是兩個被假設為「各自內部同質」的社群之間的共存安排。從這個角度來看,這個雙民族國家在原則上會類似於當今的黎巴嫩──而我們都知道做為一個嚴謹地奠基於衝突性甚至是有毒的社群安排機制的國家,黎巴嫩正是一個「失敗國家」。

另一種前景,則是一個建立在「公民社群」基礎上的國家。但若如此,就必須徹底地、深刻地將政治生活去社群化;也因此,「雙民族國家」這個稱呼本身就變得可疑。況且,正如你們所知道的,在今日的巴勒斯坦空間內,不只是有猶太人與阿拉伯人,這些標籤所涵蓋的族群意涵也並不嚴格,這塊土地上有各種各樣的人,他們用其他身份認同來界定自己。正如從前,以色列─巴勒斯坦地區的共產黨成員不認為自己首先是猶太人或阿拉伯人,而是「共產黨人」。

我認為,如果我們站在這樣的前景之中,那麼真正有力量、最關鍵的詞是「平等」:不是社群集團間的均衡與良好協調,而是所有人──所有生活在這個後猶太復國主義實體之土地上的人──之間嚴格的公民平等。為了讓這項規則得以建立,並在這個主權實體的政治與公共生活中產生規範性權威,構成這個共同體的人們首先必須忘記他們「根據社群天命」所預設的身份──後以色列猶太人、阿拉伯人(大多為穆斯林)、德魯茲人,以及其他族群。他們必須根據自己的意見與承諾、立場與信念來表達與行動,這些立場不應與其「出身」掛鉤;而且這一切都必須在「平等」的視野中進行──我的意見或立場和任何人的有一樣的價值,不論表達者是誰、來自哪裡。

當然,在從一種狀態(被猶太復國主義的制度性與結構性暴力深度制約)過渡到一個ㄆ擺脫暴政,並且建立在無差別平等原則之上的巴勒斯坦世界時,最關鍵的問題是:屆時將不可避免地存在一個拒絕這條新規則的「反對陣線」──那些已深深內化其殖民優越心態的以色列人,他們將必然拒絕任何形式的共同體或國家,拒絕任何建立在「公民平等」基礎之上的制度,那該怎麼辦?

此處必須借鑑歷史上的去殖民經驗,尤其是屯墾殖民──在法國熟悉的參照系中,首推阿爾及利亞。那些無法通過去殖民考驗的殖民者(首先是思想上的去殖民),也就是那些無法想像「原住民(les indigènes)」可以是平等者(不是抽象意義上的,而是在現實中的平等者)的人──他們最終會離開。與他們所想像的不同,他們沒有任何「永恆的」或「自然的」權利留在他們曾經以殖民者身份佔據的土地上。

我對於那些擁護「雙民族國家」這個魔法般語式、並大量使用如「共存」、「同居」、「寬容」、「民主」等詞語的人的反對意見就是:他們沒有充分意識到,通往一個後猶太復國主義巴勒斯坦的過渡,其起點是源自於一個特定的歷史制度──這個歷史前提不是民主、不是對話、不是寬容,而是恐怖、是戰爭;正是這個制度主宰著今日加薩的毀滅、以及約旦河西岸被以色列殖民者整體切割與掌控的現況。在這樣的制度下,那些不接受「全面去殖民化」原則的人──簡單說,就是不願「忘記以色列」、不願放棄以色列族裔霸權,從而讓一個多元、包容所有公民的巴勒斯坦得以誕生的人──這些人更可能被徑直趕走,而不是經由某種耐心的論述說服之後去其他地方「重生」……

無庸置疑,外交將在巴勒斯坦走向後猶太復國主義的新局勢中扮演關鍵角色。然而另一方面,若將以巴問題的「解決」主要寄望於外部力量的介入,那無疑帶有新殖民主義思維──彷彿巴勒斯坦人是最後一個還未能以民族身份主張自決權的民族。

從一個動態的角度來說,應該要不斷設想的是──建立一個不符合任何既有社群邊界的「巴勒斯坦共同體」;其任務,正是要從現存的人群中創造出一個新民族,他們願意共同生活,並在自身同意所產生的規則之下共同生活。這個新民族的誕生,勢必只能通過堅定地對抗一切阻止其出現的力量來實現──無論是某些人的種族優越主義,或另一些人的身份社群主義。

這就是我提出的嘗試性辦法──一個思考巴勒斯坦問題的、基本上是烏托邦式的方法,一個圍繞著巴勒斯坦的「後猶太復國主義未來」這一主題的美夢。而其中的主軸,正是堅定地:「忘記以色列」──這是一個從深淵中誕生的烏托邦想法,然而,就如所有烏托邦一樣,它總是設法連接「可能」與「不可能」、「現實」與「非現實」的兩端。

主導我們思索現狀的「理性悲觀主義」,並不一定是夢想的敵人。

(陳韋勳 譯)