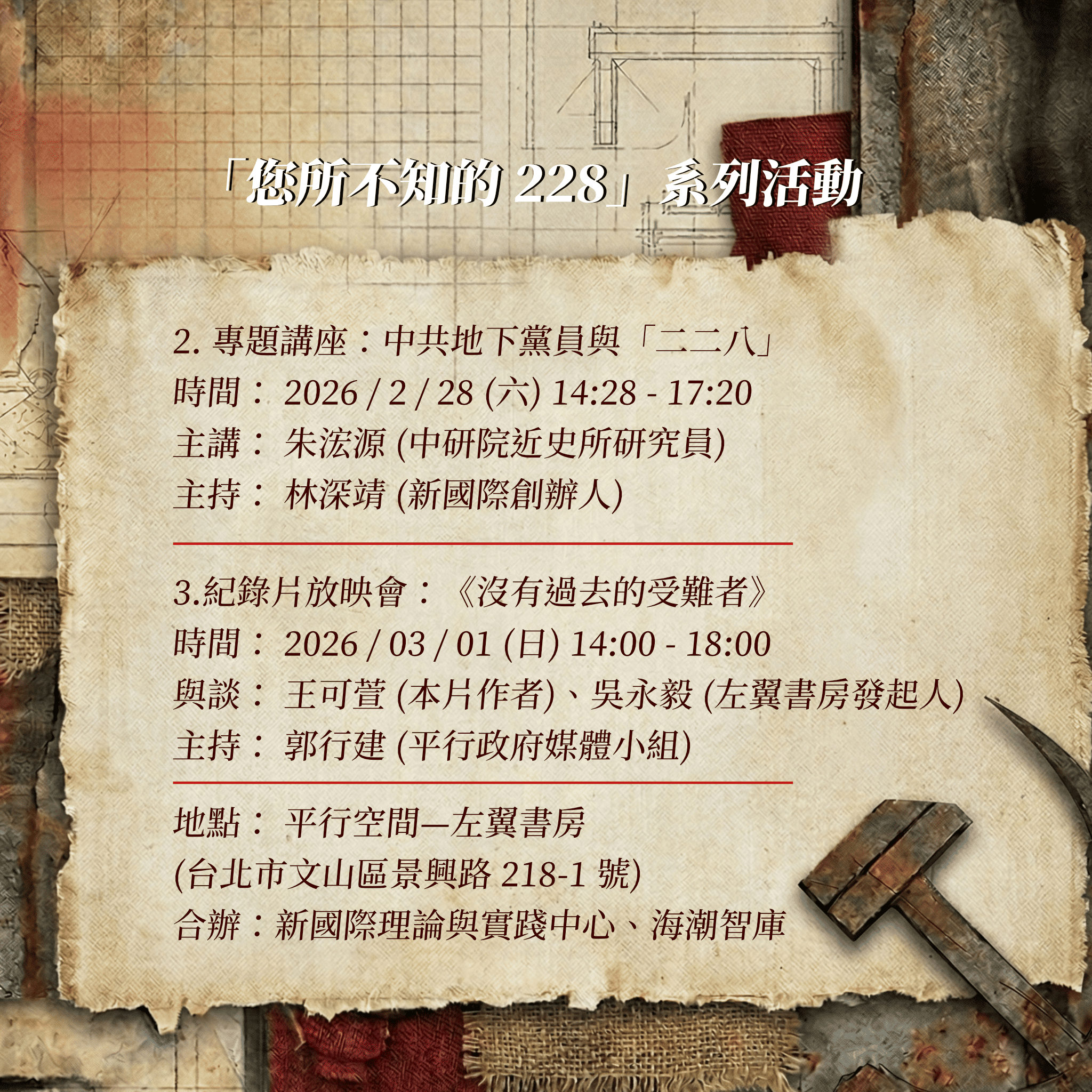

【系列-2】朱浤源專題講座:中共地下黨員與「二二八」 時間:2026年2月28日(六)下午02:28-05:20 主持:林深靖 (新國際理論與實踐中心創辦人) 主講:朱浤源(中央研究院近代史研究所研究員) 代表作有主編之《二二八研究的校勘學視角:黃彰健院士追思論文集》,也是《孫立人將軍紀念館史料及中、英文導覽內容研究報告》計劃案主持人。是台灣研究「二二八」美國因素的第一人,發表〈美國政府背叛臺灣:校讀George Kerr編撰Formosa Betrayed時的內心世界〉等論文;也是研究孫立人在台美關係的重要學者,在學術上有深厚的口述歷史和檔案研究的資歷,也曾研究過319槍擊案。這次講座將觸及歷史檔案裡中共地下黨員和二二八的關係。 【系列-3】化身人民財神的228左翼烈士–《沒有過去的受難者》放映會 時間:2026年3月1日(日) 1400-1700 紀錄片放映;1700-1800 映後討論 主持人:郭行建 (平行政府媒體小組) 與談人:王可萱 (本片作者、南藝大音像紀錄研究所碩士)、吳永毅 (音像紀錄所退休教授、「平行空間-左翼書房」共同發起人) 活動說明:王可萱偶然得知全臺唯一228紀念廟—虎尾「三姓公廟」,正是自己的阿公捐地所蓋,從此開始了她尋找三姓公歷史的紀錄之旅,最後完成了她的尾虎三部曲的最後一部,也是她的畢業製作,長達180分鐘的紀錄片《沒有過去的受難者》。 可萱追蹤了三姓公其中的一位——顧尚泰醫師——的足跡,顧尚泰家族與台共時期謝雪紅的淵源甚深,光復後他父親又加入謝雪紅籌組的「台灣人民協會」,顧尚泰則是留日後返台,在228事變後投入謝雪紅等人指揮的「中部地區治安委員會作戰本部」(「二七部隊」前身),派去虎尾作戰時,被國民黨逮補後槍決,享年28歲。 台灣大家樂賭風熾盛時,雲林地區盛傳三姓公廟出的明牌奇準無比,信徒自各地湧來,捐款在廟前演出歌仔戲、布袋戲和電子花車等,各種酬神戲戲檔幾乎當時不斷,盛況空前。是真正來自底層民間的轉型正義。 可萱以極為有限的檔案為線索,追尋了顧尚泰生前的足跡,讓我們看到了不同於政治提款機的228記憶。 主辦:平行空間-左翼書房 合辦:新國際理論與實踐中心、海潮智庫 兩場地點均為:平行空間-左翼書房(台北市文山區景興路218-1號)

孫歌|從沖繩到金門:被選定的動蕩之地——從首里城大火說起

(本文作者為中國東亞政治和文化思想史學者、中國社會科學院研究員孫歌。新國際獲授權轉載。) 【原文編按】文章書摘部分節選自《尋找亞洲:創造另一種認識世界的方式》,經出版社授權發佈,限於篇幅,較原文略有刪節,小標題為編者自擬。按語寫作:黃月,編輯:黃月、陳佳靖。 日本沖繩縣首里城(Shuri Castle)的火災和去年巴黎聖母院火災一樣,讓全世界為之震驚與哀嘆。大火歷經11個小時被撲滅,首里城7棟主要建築已化為灰燼。建於500多年前的首里城是琉球王國的歷史象徵,曾在二戰中被毀,1992年經重建復原了首里城正殿,其它建築也逐步落成,並在2000年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。 琉球王室第23代家主尚衛將首里城稱作沖繩人的「精神象徵」。事實上,這是首里城歷史上遭受的第五次大火,除了數度焚毀與數度重建,這位琉球王國古老歷史的見證者還曾見證了什麼? 從明清時期中日圍繞琉球的爭議,到第二次世界大戰之後日美在該地的博弈,這一位於日本最西南的弧狀群島的歷史太過複雜,以至於大江健三郎在第一次去往沖繩之前感慨自己太過無知,「因為缺乏足夠的想象力,沖繩只是作為概念存在,我無法把握它的實體。」在《沖繩札記》一書中,大江一次次感慨,在沖繩的旅行以及關於沖繩的思考將他逼進「沒有退路的死衚衕」,在盡頭處思考「日本人是什麼,能不能把自己變成不是那樣的日本人的日本人」。「日本屬於沖繩,」大江在1969年寫道。當時的背景是美軍二戰後佔領沖繩,並在島上修建機嘗導彈基地和兵營,沖繩人民從50年代初掀起「回歸運動」,困難重重。1971年6月,美日簽訂《沖繩歸還協定》,規定美國放棄對沖繩的施政權。在回歸日本47年之後的今天,這裡的人民仍在呼籲一個「沒有基地的沖繩」——在佔日本國土面積約0.6%的沖繩,集中了約7成駐日美軍專用設施。 大江健三郎在《沖繩札記》中的「黯淡的內省」,被日本政治右翼批判為「自虐」史觀。他在這本自認為「論述了我一生的主題」的書中不斷追問:「何謂日本人?能不能把自己變成不是那樣的日本人的日本人?」他所說的非那樣的日本人,到底又是怎樣的呢?機緣巧合,在50年後出版的、中國社科院研究員孫歌的新作《尋找亞洲》裡,我們或許可以發現一個模糊的答案。 沖繩人拒絕本土的日本人,哪怕是大江這樣極具反思和批判精神的左翼知識分子,在沖繩也感到了強烈的拒斥。「在國族敘事中被抹去了自身主體性的區域,尤其是在沖繩這樣的長時間被日本政府出賣的區域,建立對於日本政府乃至日本社會的信任是非常困難的。」孫歌在書中分析道,但是沖繩人並沒有單純地「認同」他們自身的創傷經驗,「在長時期的民主鬥爭中,沖繩人在作為被害者的意識之中打造了高度的責任意識。」這種責任意識體現在哪裡?孫歌引用日本歷史學家新崎盛輝的分析,在文章中寫道: 在沖繩人反基地的抗爭中,「不做加害者」的自覺一直是他們鬥爭的動力。正是這種高於自身的政治目標,使得沖繩的民眾運動得以在艱苦的分裂和對立中持續,並且在一些重要的環節上進行正確的選擇。例如,主張沖繩獨立的運動家一直存在,也在推動獨立的運動,但是,競選中以獨立為口號的候選人,得到的票數卻最少。新崎的解釋是,我們有獨立的權利,但是也必須要思考是否有權利行使這一權利。沖繩人的選擇,與我們有什麼關係?為什麼值得我們關注?孫歌的這篇《民眾視角與民眾的連帶》來自2010年11月下旬在台灣金門舉行的一次學術會議。在這個會議上,金門和沖繩是中心,而中國大陸和日本只是邊緣或背景。在台灣金門和日本沖繩——兩個被無情置於「冷戰第一線」的地區,兩個常年處於戰爭陰雲籠罩之下的地區——生活環境的軍事化令居民們緊張不堪,創傷記憶累積,精神病高發,地區認同和國族認同開始錯位……而在反對美國在東亞的軍事霸權這一意義上,沖繩與韓國社會有更多的相似之處,韓國思想界也的確為這一後冷戰的歷史問題提供了有價值的思想資源,只不過因為地域或歷史上的隔閡而沒有為東亞所共享。 從沖繩到金門,從知識分子到普通民眾,在做一個世界公民之前,我們或許可以先學習關於東亞自己的歷史與思想。 民眾視角與民眾的連帶 節選自《尋找亞洲:創造另一種認識世界的方式》 1. 從金門到沖繩:被戰爭塑造的百姓生活 金門在行政區劃上歸屬台灣,但卻是一個遠離台灣本島、靠近大陸福建省的離島。這裡是國民黨在內戰中失敗、撤到台灣時一直固守的反共前線,從1949年到1956年實施軍事管制,從1956年到1992年,則實施軍事化統治,是一個處在戰爭狀態下的島嶼。從這裡坐飛機到台北的松山機場需要近一個小時,但是坐船到廈門的五通港卻只要半個小時。從金門島西北部海岸,可以清楚地眺望廈門的高層建築,晚上會有遊客在這裡觀賞廈門夜景。從1958年開始,大陸對金門實行「隔日炮擊」,從實彈到宣傳彈,炮擊長達二十年;而國民黨軍隊也在這裡對廈門和泉州一帶進行炮擊,所以,據說兩岸民眾在生活中流行著同樣一句最厲害的詛咒:讓你被第一髮炮彈打中!在這個漫長的戰爭狀態下,金門島被完全武裝為戰爭環境,百姓的生活也被戰爭所塑造。島內主要部分的地下幾乎被挖空,幾條長達幾公里的地下坑道蜿蜒曲折,通向地上的各主要建築。沿海地區遍布地雷,至今仍沒有被完全掃除乾淨。 隨著大陸與台灣關係的和緩,廈門與金門之間實現了「小三通」,現在兩岸民眾有了更多的交往,金門人也有了到對岸買房就業的機會。但是,「脫冷戰」之後的金門仍然沒有真正地擺脫軍事化的痕跡,這裡的民眾不得不承擔軍事化帶來的後果,並且剛剛開始尋找表述這段歷史的恰當敘述形式。 與金門相比,沖繩的戰後歷史更為複雜。它在1952年日本簽訂舊金山和約之時,被作為日本獨立的交換條件劃歸美國管理;而在1972年復歸日本之後,沖繩也沒有得到真正的獨立和自由。在所謂的「戰後」時期,無論處於美國「民政府」管理下還是作為日本的一個縣,沖繩一直處於戰爭狀態,美軍基地在各個歷史時期都對沖繩人的生存權構成巨大的威脅。2010年是沖繩人反對美軍基地建設鬥爭白熱化的一年,為了對抗日、美政府簽署的把普天間機場轉移到邊野古的協定,並進而把美軍基地趕出沖繩,沖繩的民眾進行了持續性的大規模集會和示威活動。剛剛舉行的沖繩縣知事選舉,也在歷史上第一次把基地問題作為了競選口號。直到今天,這個曠日持久的抗爭還沒有取得最後的勝利,沖繩人還不能有絲毫的松懈。 應該說,在反對美國在東亞的軍事霸權這一意義上,沖繩與韓國社會有更多的相似之處。在會議上做基調講演的前沖繩大學校長、著名的反基地運動和市民運動活動家新崎盛輝先生也談到了這一點。他說,在1995年以美軍士兵強暴沖繩少女事件為契機,沖繩民眾掀起大規模抗議行動;當時,他們曾經希望可以跟韓國的反基地運動人士建立連帶關係,但是卻苦於不瞭解情況,害怕給韓國朋友添麻煩,不敢貿然行動;而就在他們躊躇之際,韓國的反基地運動活動家出現在沖繩,主動要求與沖繩民主運動的活動家進行交流。於是,從那時開始,沖繩人始終把韓國的民主運動視為自己的參照系。 然而,在反對美軍基地的層面與韓國社會建立了連帶關係的沖繩社會,卻在另外的一個層面上與韓國社會之間存在著差異,這就是它的認同困境。儘管在韓國社會也存在著因為分斷體制所帶來的不完整性和因此而產生的相關問題,但是韓國並不存在類似於沖繩那樣複雜糾結的認同問題。沖繩問題的複雜性在於,在日美關係乃至東亞國際關係中,由於沖繩被視為日本的一個組成部分,沖繩人本身的欲求和利益一直被忽略,他們的意願以及與日本本土之間的曲折關係從未得到尊重,而這種不被尊重的狀況又被以國家為基本單位的敘事所遮蔽,從而在東亞視野裡沒有為沖繩人留下自我表達的空間。投身於反基地鬥爭的沖繩人越來越明確地把自己稱為「琉球人」,但是他們並沒有因此推動「獨立運動」。正因為如此,在反美鬥爭的某些階段中處於孤立狀態的沖繩人,在被周圍的社會視為「日本人」的時候,不得不孤獨地承擔著作為受害者的代價和作為加害者的責任。 只是在金門這個同樣被忽略、被遮蔽的空間裡,我才如此強烈地感受到了一個被強行劃歸到現代行政框架中去的地域所承受的苦難。尤其是當這個地區不得不接受戰爭帶來的後果時,這種難以言說的苦難往往很難被周邊的社會所理解。在金門從事精神病患康復工作的洪德舜在會議上報告了金門精神病患的情況。他說,在1949年以後,金門進駐了十萬國民黨軍隊,而金門的戶籍人口還不到10萬。這個龐大的軍隊以及長達近半個世紀的軍事管制給島上居民帶來的創傷自不待言,因此金門出現了大量的精神病患者,其中以婦女居多。由於金門沒有有效的醫療設施,當地居民往往求助於傳統巫術和風俗,造成的後患十分嚴重。在台灣島內熱衷於統獨之爭時,金門的民眾卻需要面對長時間的緊張所帶來的負面後果。金門高粱酒,這一原本由軍隊為瞭解決給養而創造的軍事產業的產品,卻成為慰藉金門人戰爭創傷的有效工具。隨著「去軍事化」的展開,金門人似乎已經擺脫了昔日的陰影,但是,刻骨銘心的戰爭記憶卻不是可以忘懷的。在國共軍隊之間1949年發生過慘烈戰鬥的古寧頭鎮,至今仍然保存著彈痕累累的斷壁殘垣,當地百姓盡量閉口不提當年的殘酷景象,很多目睹了慘劇且被逼掩埋屍體乃至活埋傷員的村民一直保持沈默。但是,在台灣以統獨對立為基軸的敘事中,金門人的創傷記憶卻無法找到準確的位置。 沖繩民眾也在經歷著類似的狀況。江戶時期琉球被薩摩藩的島津家族侵略並武力控制,建立了與清朝和江戶的雙重朝貢關係;而到1879年明治政府把琉球正式吞併改制為沖繩縣,史稱「琉球處分」。二戰末期美軍對日本發動了本土攻勢,攻佔了沖繩,並且立刻開始規劃建立美軍基地。1952年日本與美國簽訂了舊金山和約,同時簽訂日美安保條約;當日本的施政權因此從美國佔領的狀態下解脫出來的時候,沖繩卻被從日本分割出去,被在沖繩建立的美國民政府管理,成為美軍控制東亞乃至亞洲的最大基地。直到1972年,沖繩的施政權才回歸了日本,本土日本人與沖繩人才能自由地往來。但是這種回歸,並沒有在實質上給沖繩民眾帶來自由和自主,反倒使得日本政府得以把本土的美軍基地向沖繩集中。因此,沖繩人把1952年和1972年稱為繼第一次琉球處分之後的第二次和第三次琉球處分。1990年代中期,日美政府簽訂了安保條約的附屬條款,其中包括把普天間軍用機場轉移到邊野古海域的決定,這引起了邊野古和整個沖繩縣民眾的激烈反抗。大規模的反美軍基地運動持續了十幾年之久,並導致民主黨上台後的第一次內閣辭職。今天,沖繩的反抗美軍基地運動仍然沒有停歇,在普天間機場移設的條約沒有廢除的情況下,沖繩人必須堅持持久的對抗運動。 2.沖繩的掙扎:從被害者意識中打造高度的責任意識 在冷戰的結構中,金門、沖繩、韓國處於或者曾經處於前沿位置。不同的歷史脈絡使得這一「前沿」定位具有了不同的意涵,但是它們同處於冷戰結構中以美國為主導的西方一側,直接或間接地受到美國的影響乃至控制。在此意義上,在金門討論冷戰主題,似乎是一個很恰當的選擇。但是,問題還不止於此。借助於這幾個地區相同的定位和不同的歷史脈絡,我得以找到一些線索,深化了在單一區域裡很難察覺的那些問題。 我一直試圖瞭解,為什麼沖繩人會如此強烈地對本土日本人懷有抵觸之情。甚至連充滿了自我批判精神的本土左翼知識分子,也不能輕易獲得沖繩人的認同。在金門,我開始理解了這一點。在國族敘事中被抹去了自身主體性的區域,尤其是在沖繩這樣的長時間被日本政府出賣的區域,建立對於日本政府乃至日本社會的信任是非常困難的。但是,與金門有所不同的是,沖繩人並沒有單純地「認同」他們自身的創傷經驗。在長時期的民主鬥爭中,沖繩人在作為被害者的意識之中打造了高度的責任意識。新崎盛輝先生在他的報告中提到,1960年代中期的反越戰運動中,沖繩基地的工人進行了罷工,他們提出的口號是,我們罷工二十四小時,就會拉住美軍的後腿,給越南游擊隊爭取二十四小時的主動權。因此,沖繩人在越戰當中提出了與越南民眾連帶的口號。在1995年,因美軍士兵的性犯罪而引發的沖繩全縣規模的反基地示威運動中,沖繩人也產生了與同樣面對美軍基地問題的韓國民眾連帶的願望。 但是,由於各種原因,似乎在沖繩民眾與日本本土的民眾之間,卻一直未能產生大規模的真實連帶,而本土進步知識分子的連帶行動,除了少數人的聲援活動之外,還基本上囿於對沖繩人表達謝罪之情或者同情之感。如果不考慮局部的連帶關係(這種發生在本土日本人和沖繩人之間的連帶主要還是少數知識分子內部的事情),從整體結構上看,沖繩社會與日本社會之間仍然不能消除明顯的錯位關係。似乎很難用「中心」和「周邊」這種同一平面的概念去認識這種錯位,由於冷戰的特殊歷史和美國軍事力量進入東亞的特定條件,應該說沖繩社會是以不同於本土日本社會的方式組織和運作的,而沖繩的民主運動也是以不同於本土的課題意識不斷被推動的。簡言之,沖繩不具有本土社會的那種「國家意識」,也不具有本土進步派那種「反國家意識」。這兩種意識在沖繩的現實鬥爭中,都被冷戰狀態下的緊迫課題打造為不同的政治訴求。就前者而言,沖繩人雖然有明確的「琉球認同」,但是他們並沒有因此推動一個真正意義上的「琉球獨立運動」;同時,在各種具體事件中,沖繩的社會運動家們並沒有把「反對日本國家」作為一個前提,他們有著更為細緻的鬥爭目標。 新崎先生談到,在沖繩人反基地的抗爭中,「不做加害者」的自覺一直是他們鬥爭的動力。正是這種高於自身的政治目標,使得沖繩的民眾運動得以在艱苦的分裂和對立中持續,並且在一些重要的環節上進行正確的選擇。例如,主張沖繩獨立的運動家一直存在,也在推動獨立的運動,但是,競選中以獨立為口號的候選人,得到的票數卻最少。新崎的解釋是,我們有獨立的權利,但是也必須要思考是否有權利行使這一權利。因為南斯拉夫已經提供了一個教訓,就是如果獨立運動不考慮地區和平的要素,它往往會造成破壞和平的巨大代價。又如,在釣魚島問題上,新崎指出,中日政府之間應該建立一種務實的對話態度,不應該在爭執主權問題上僵持,同時,也應該尊重生活在釣魚島海域的沖繩人的態度。 2010年的下半年,東亞經歷了多事之秋。中日之間從政府到社會,圍繞釣魚島問題發生了對抗,而且這個對抗關係也波及到了離釣魚島最近的沖繩和台灣,牽引出更複雜的歸屬爭議。南北韓也由於延平島的炮擊事件而一時陷入緊張狀態。在短短的幾個月裡,東亞地區的緊張氣氛似乎到了一觸即發的程度。即使在各種政治力量的努力之下,目前緊張狀態得到了某種緩和,但是地區和平仍然受到威脅。 在金門召開的這個以冷戰歷史文化為主題的會議,正是以這樣的地區局勢為背景的。出席會議的各個批判刊物的主要成員,帶來了不同區域的不同訊息,並且共同推動和深化了一個急切的話題:如何找到有效的連帶途徑,推動地區內民眾運動的相互連接? 在這次金門會議上,來自韓國的代表性知識分子白樂晴先生與白永瑞先生,為全體參加者提供了一些思考東亞問題的新視角。這就是「分斷體制論」和「復合國家論」。關於他們的具體思考,我當另行撰文論述,在此姑且從略,我僅僅希望強調的是,借助於金門會議,韓國思想界對於東亞論述的貢獻得到了明確的彰顯。事實上,近年來有效推進東亞原理性思考的,正是韓國的思想家們。他們已經為東亞各個區域的原理生產提供了有效的參照系。 無論是白樂晴的「分斷體制論」、「復合國家論」還是白永瑞的「雙重周邊視角」和「東亞論」,都有一個共同的思想特徵,這就是從實際的現實狀況出發進行原理性的探索。所謂現實狀況,在韓國思想家的思考中並不是既成事實,而是那些需要推動的可能性要素。因此,他們對於國民國家的存在方式、對於南北韓緊張關係的思考,提供了新鮮的富有彈性的理論設想。對於置身於朝鮮半島之外的人們來說,理解在二十世紀一直處於外來勢力霸權關係之下的朝鮮半島歷史,尤其是五十年代之後處於分斷狀態下的政治格局,並不是一件容易做到的事情。事實上,在討論東亞的時候,不僅大陸中國人,就連日本的進步知識分子,有時候也會忘記朝鮮半島的主體性,而把它僅僅看作冷戰在東亞的前沿陣地。因此,當白樂晴把韓半島分斷的歷史作為一種社會機制形成的歷史進行論述的時候,分斷就不再是一個被動的消極過程,它變成了一個主體性的參與。於是,分斷作為一種南北韓既得利益集團之間的共謀性體制,它的相互依存關係將導致自身的不斷再生產。白樂晴敏銳地覺察到分斷體制的特殊性格:它並不僅僅是冷戰的直接後果,而更是對於冷戰結構的牽制與利用;它也不僅僅是對於近代民族國家形態的顛覆,它可能造成一種新的復合國家模式。 白永瑞在他的著作和發言中,不斷強調一個基本觀念,即韓半島的「去中心化」過程將與它建立韓人的世界性網絡、建立聯動的東亞的過程同步進行。這也是一個重要的理論與實踐命題。它意味著一個全新的感覺方式:以一種姑且命名為「開放式的集結點」這一感覺取代既有的「中心」或者「反中心」的感覺方式。在這個維度上,白永瑞強調韓半島不僅在冷戰意義上對國際資本的世界體系構成了直接的影響,而且在更積極的意義上有可能主體性地參與到東亞和國際事務中去。 韓國思想界積累的這些思想資源,如何才能真正走出韓國,為東亞知識界所共享?這次金門會議提供了一個機會,使沖繩、韓國等地的思想資源在同一層面上發生碰撞,讓某些原理性思考有可能相互印證和相互補充,這使得那些在單一語境中難以理解的論述得到立體的展現,並激發出更多的理解和想象。 3.「水平軸」上的生活秩序:當「愛國心」與同生共死纏結 沖繩的老一輩思想家岡本惠德,留下了一些重要的思想文本。其中已經被介紹到中文世界的論文是《水平軸思想——關於沖繩的「共同體意識」》,應該說這是一篇與白樂晴和白永瑞的思考遙相呼應的重要文獻。在這篇論文中,岡本試圖處理沖繩的共同體認同這一棘手問題。他拒絕進入既定的「沖繩人的自卑感來自日本本土的歧視」的認知模式,設定了「水平軸」這樣一個討論維度,以日常生活為基點探討人際關係和秩序感覺的形成方式。所謂「水平軸」,是指民眾作為個體建立對共同體的歸屬意識時,是以與自己和周邊成員之間的關係是否會受到阻礙為標準的。換言之,共同體成員要根據與特定對象之間的位置和距離的差異來決定自己的態度,因而,不存在抽象的、一成不變的判斷。岡本認為,個體判斷是非的標準,完全受制於該個體所關切的對象和場域與自己關係的穩定性,這種穩定性,岡本稱之為「秩序感覺」。不言而喻,這種秩序感覺不但必須是具體的,而且必然由於對象和場域的變化而變化。因此,岡本把這種變動不居的秩序感覺稱為「共同體的生理」。岡本關切的問題是,沖繩社會的共同體意識,不是作為意識形態觀念,而是作為活生生的民眾生活感覺,它真實的狀態在於以復合的形式平衡了無數個體的這種秩序感。顯然,這個問題的指向性是不同於那種自上而下地統合民眾認同的思維方式的。 岡本以戰爭時期的集團自決事件和1972年回歸日本的運動為例,分析其中真實的「共同體生理基礎」,提煉出了沖繩共同體意識中的另外一個面向:在這種集體自決的悲慘事件的底層,卻存在著「同生共死」的集體價值觀念。這種價值觀相對於所謂「近代」的個人主義價值觀,是更為沖繩人所接受並且制約著沖繩人情感世界的。岡本指出,共同體意識被明治時期開始的皇民化教育所利用,充當了沖繩人「成為日本人」以及對抗「異質性的佔領者」(即美軍)的驅動力;但是如果從民眾這一視角來看,這種狀態卻顯示了另外的邏輯:民眾需要以「秩序感覺」作為行為規範,而天皇制巧妙地利用了這種內在於共同體意願的機能,把它打造成了「愛國心」。因此,以天皇制為頂點的日本共同體意識形態,在沖繩並不是第一義的「秩序感覺」,它只不過是戰爭狀態下面對生死存亡危機時表現出的特定意識形態而已。換言之,當沖繩民眾擁有的那種「同生共死」的秩序感覺在特定歷史階段被天皇制的政治權力進行深度控制的時候,從外表上看,這種秩序感覺是以認同日本天皇制的方式顯現的,但是,只有在進行謹慎的甄別之後才可能發現,這種看似效忠日本的「愛國心」,卻僅僅是同生共死這一秩序感覺在特定時期的表達方式。

Read more