詩人墓園

【編按】接續上一篇文章,鍾喬老師從韓國詩人金南柱的詩《殺戮》獲得靈感,創作舞台劇《子夜天使》的經歷,透過詩歌、身體和音樂,展現光州事件的歷史記憶,並揭示東亞社會在冷戰與壓迫中的共同痛苦。本文詳細描述了作者在光州民主墓園的感受,並與詩人金南柱的靈魂進行精神對話。透過參觀墓地,鍾喬老師在文中反思歷史如何被遺忘或簡化成「事件」,並強調記憶與歷史應該如影隨形,永遠警示人們。

2006年初葉,為著響應前此一年於南韓光州參與「亞洲廣場」(Asian Madang,按Madang一字為韓農民廣場劇中的「廣場」之意)藝術節的衝擊,由南韓詩人金南柱的詩作《殺戮》(Massacre)中,我探索著《子夜天使》(Midnight Night Angel)一劇的靈感。

這齣以詩作為主調的作品,嘗試在冷戰阻隔並封禁的東亞國界間,追索出一幅跨越邊界的文化想像圖景。就姑且稱作是:「影的相隨」吧!一如韓江在《少年來了》小說中緊隨在你我身旁的影子。

當年,對南韓境外年輕(甚且青壯年如我)輩的東亞世代人而言,「光州事件」肯定是陌生的事情。但,就為了這「陌生」,以及從「陌生」中激盪出東亞民眾戲劇的深化交流。「子夜天使」以詩、身體和音樂的多元融合,將「光州」受難記憶,從一般說來,已被國族圖騰化的紀念儀式脫身,攤開東亞犧牲體系的圖像,就像暗示著殺戮記憶中殘存下來的苦難屍骸,從時間的未來,回首凝視著殘喘於虛空下的我們!

魯迅在散文詩「影的告別」中有這麼一席話:「我不過一個影,要別你而沉沒在黑暗裡了。然而,黑暗又會吞併我,然而光明又會使我消失。」

這席話,開展了我對「光州事件」的另類思索。發生於1980年的「光州事件」,是二戰後冷戰延長線上爆發在南韓境內的軍事鎮壓及人民蜂起事件。它牽繫著帝國覇權在亞洲的宰制,並與軍事獨裁體制下,兀自壓殺異已以達成資本積累的南韓政體關係密切!

然則,這又與魯迅的「影」有何關係呢?

關係的發生,源自記憶的剝落,以及記憶被誰凝視,又如何被凝視?這是一個令人苦惱萬分的問題。扼要地說,在信息發達的商品消費年代中,人們被編進輕易遺忘或歌頌苦難的網絡中,相當程度地置身於虛構的情感記憶裡。

現在,問題就迫在眼前,因為無論「遺忘」或「歌頌」,都只為迎合主流意識的市場須求。而我們便生存於這樣的現代化情境中。日子久了,不知不覺發現腳底下的落葉和煙塵,都是從主流殿堂的「遺忘」、「歌頌」中被排擠出來的時空,稱作「記憶」。

這樣的記憶,像前人留下來的遺物一般,在幽暗的角落裡攤著。像極了經常被人們遺忘,卻又隨著人的形體移位、變遷的影。

對於影。魯迅的不輕易忽視,其實是一種凝視。就像凝視著一張被陽光推到暗巷中的佝僂身影一般;就像凝視著一樁被時間封凍的記憶一般。

唯有影吧!我想,唯有像「影」這樣的非正式形體,才能在黑暗與光明的縫隙中,突而伸手握住稍縱即逝的記憶;這時,光州的死難,已經不僅僅是陳列在時間彼岸的展示品了!而是活在時間當下的生命共同體。

我這樣子想,於是讓詩人和他的影,在舞台的空間中隨著一首詩進進出出。這首詩,是南韓詩人金南柱為「光州事件」寫的,稱作「殺戮」。詩中文句跌宕,像是召魂,又或者說,像在召喚跌宕到東亞時空角落裡的遊魂。他這麼開場:

是五月的某一天

是1980五月的某一天

是1980五月光州某一天的夜晚

詩如是寫著……詩人朗誦,掲開記憶的黒幕。在光與暗交錯的時間廊道中,遇見了化身為「子夜天使」的影子!

於是,便有「子夜天使」從地底挖出一顆時間的膠囊,朝光州的夜空吶喊著:

我獨自遠行,不但沒有你,

並且沒有別的影在黑暗裡。

詩劇中的光州苦難記憶,在跨越冷戰防線的東亞想像地圖中,像「影」一般地遊走著。彷彿,也牽繫著台北「六張犁」公墓裡,在時間的荒蕪中兀自傾圮的墓碑。

1980年5月18日凌晨,韓國軍政府總統全斗煥調數万軍隊組成戒嚴軍,以及美式訓練的第七空降師,兵分六路包圍了韓國全羅南道首府光州市,當日上午10時,在位於全羅南道的國立大學,戒嚴軍與學生發生了首波衝突,軍隊打死學生數人、逮捕多人。激動的光州學生和市民奮起抗爭,聚集於全羅南道道廳前廣場,拉開了「光州518抗爭」序幕。

然而,劇場的表現,也不能僅僅停留在記憶的光與影之間。就這樣,2014年的10月間,再度踏上光州行,來到詩人金南柱的墓園。

在墓碑旁,風和日麗的十月天

陽光在飄舞的葉脈上,留下什麼?

是痕跡、是流動的風,又或者

是一個沉埋在地底的 名字

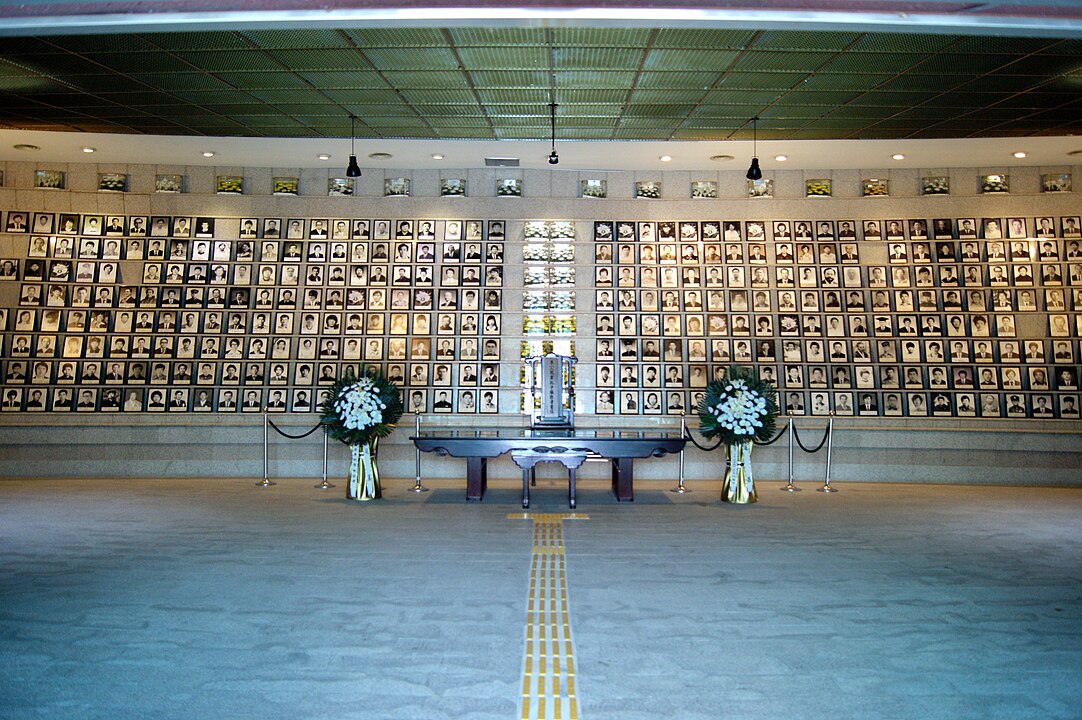

很多次了!有機會前往韓國光州,都會搭車去「5.18民主墓園」,像在追尋逆風中一粒種籽的旅者,無法停止探索的一雙眼睛。身體在一種摒息的安靜中,聽著其實聽不著的腳步聲;但心頭知道,這是自然而然便會盤旋過腦際的,從心跳聲所連結起來的無聲步伐。

便是這樣吧!我再次繞著偌大安靜的綠色草坪外圍,抬頭望向高聳入雲天的紀念碑:堅硬而筆直的一雙花崗岩石臂,撐開平和如花的雙掌,輕輕護著一顆如卵的種籽。是天地相接的一雙手臂吧!以一件地標式的裝置藝術,在我們的視線間高高聳立成一座紀念碑。在二戰後,從冷戰/戒嚴/獨裁中經濟成長的韓國,因各種緣由而死難的民主運動人士,就以這座無聲無息的碑石,對著世人唱頌一首企盼恆久的安魂曲。

再次地一鞠躬,雙手合十默立片刻……睜開雙眼之際,一旁陪同我前去的青年,默默凝神望著我,神色間似顯稍些不知所措。「還好嗎? 鍾先生。我還不知…」他沒說下去了!我朝著他微笑起來,打破一些些稱不上尷尬的距離感。「我是想問,你怎麼會要我陪你到這墓園來…」

青年姓「金」,我稱他「小金」,光州朝鮮大學中文系四年級生。樸實憨厚的中國語背後,有股相較其它亞洲地方來,較為熱情直率的韓國青年風。他急著問的是:為什麼我這台灣來的長一輩人,會踩著比尋常人慎重的步子,走進這舉目靜悄綠意之外,更顯悠靜肅穆的墓園來。

「前面…」我說著。

「就在前面嗎?」小金帶著某種好奇惑問著。

「對!那裡躺著一個我從未見過面的韓國朋友…」

「沒見過面,也是朋友嗎?」

「他是詩人…」我沒正面回覆小金的追問,「叫金南柱。」

「金南柱…?」小金用韓語說著,「詩人是吧?」帶著問號的一張青年的臉,讓人在這樣的時刻,特別印像深刻。怎麼說呢!或許,是時間?是世代?隔閡著什麼!也或許,就像那紀念碑,當它穩穩然聳立於光州土地上時,也是記憶被風化成僅僅是一個事件之時。

「事件」是的,「光州事件」,1980年發生在光州的苦難血腥鎮壓。

市民佔領道廳開展全方位抗爭以來,向來支持民主自由運動的美國,並沒有支持韓國民主運動。據20世紀50年代簽訂的韓美同盟協議,韓國軍隊的指揮權在駐韓美軍司令部手中。5月27日,美國國務院發表了「不能坐視韓國的無秩序和混亂」聲明,正式容許全斗煥軍政府軍事鎮壓抗爭者。

然則,它僅僅能夠以一個事件讓記憶靜止在風中,又或被風給靜止嗎?我問著風中的自己。遠方似乎傳來落葉在颯颯中蕭瑟的聲音…遠遠地,幾乎不是很能聽得清楚了。

這裡是市立光州墓園。摒息的心跳來到這裡,隨著記憶中熟悉的腳步,反而有了一種釋懷。遠遠望去,偌大的墓園沿著一個下坡的山谷,數千百座整得清幽且潔淨的墓碑,依著坡路沿伸至遠遠的一片樹林。腳步沒有朝那大片的市民墓園前去,而是轉個小小的右彎,踩踏上一段泥坡路,青草綠蔭間,我不經思慮地便說著:「就這片墓園…應該是第三排…最盡頭的那座…」

墓園安靜著,在晚秋日午的暖陽下。遠遠地,就幾個家庭成員模樣的男女,捧著一束束鮮花,應該是去給家人掃墓吧!一種祥和的感覺在心頭湧動著,來到詩人金南柱的墓碑前。「先坐坐吧!在草地上,」我說,「然後,給他點根煙抽…」

於是,一個尋常日子裡的一次拜會,像似一項日常的、沒有什麼特別張羅的儀式,在我的身體裡外發生著:先是,自己點根煙…抽著,隨後,幫詩人的靈魂也點根煙,放在他墳頭的石碑上。一旁的一株落了些許花瓣的樹,傳來幾些清亮的鳥叫聲,像在為我們每隔幾年才一回的重逢,唱頌著自然的歌曲。「啊!忘了帶瓶高粱來…小喝一杯!」我笑著,在秋陽下。

「金南柱…我國民主運動時代抗爭詩人……在牢獄中渡過九年歲月,出獄後,因重疾而逝。」小金隨手用手機上網,找到詩人的訊息,在墓碑前念著。煙,在風中,被詩人的魂漸漸抽完。我站起身來,微微踱步,隨著在身體內部流動的詩行,喃喃朗讀:

「是五月的某一天/是1980年五月的某一天/是1980年五月某一天的正午…」

詩,如是朗讀。聲音迴盪在墓園的寧靜中;也迴盪在不知何處的詩人靈魂的空間裡吧?「你在嗎!?詩人。」我默問心中。「在嗎!?這裡是你的家嗎?」回想著,那一年,在自己劇團小小的地下室排練場,演出稱作《子夜天使》的詩劇時,曾經這麼朗讀過你的詩行。詩行的潛層,埋藏著就在1980年五月「光州血腥鎮壓」事件後,軍政府惶惶匆亂中,為遮掩暴行,而將抗爭死難者的屍身,趁子夜用卡車載到這公墓草草掩埋的醜惡事蹟…。

現在回想,光州市政廳廣場前,1980年五月,那個血腥的夜晚,子彈從軍人的槍管子裡掃射出來後,一頁寫在東亞共同的歷史牆面上的詩行,透過血,受難者的血,逆著牆面而上…用死亡書寫冷戰/戒嚴體制下,一日都不曾終止的抗爭,直到今天。孕婦的、青年的、市民的、學生的…「他們的驅體倒於土地,理想於是升起」,一如法國大革命時,雨果曾如是說。

然則,時間過去。是的。當真實的時間在消費的狂潮中,換上虛擬時間的外衣時,這世界的人又聽得到死去靈魂的吶喊?「又或者,是用一種恆久的噤默,在時間的那頭,冷冷的凝視著我們…」我這樣想時,便聽見小金在一旁說話了!「他受難時才22歲,比我少兩歲…但,我覺得他在思想上比我超前很多…」小金站在金南柱墳頭右側的一座墓碑前,看著墳碑上一張穿著高校學生製服、俊秀而年輕的遺照…轉頭朝我說著。

「好美…真的好美的生命…」這樣說時,我正挨著身子,細心底發現,在詩人墓碑旁一座壓克力版的透明方盒子裡,擺有泛黃的手寫詩稿。字跡屢經風雨日曬而呈現漬舊的頁面上,像有一粒野草的種籽,落在詩行己風化的模糊間。隔一會兒,便又有小蟲遊戲般地耍玩在詩的字裡行間。「啊!金南柱,我從未謀面的詩人朋友。」我對著自己的內心說,「此行到訪,日麗風和,我們期待下回很快再見了!」