【譯者按】本文由微信公眾號「謂無名」授權轉載,作者為韓國延世大學人類學教授趙文英、譯者為延世大學韓國現代文學博士生牛紫韓。

「不穩定無產者」多指沒有穩定生活來源的主體。如:未找到工作的大學畢業生、合同工臨時工、失業者、移民、殘疾人、低保人士等等。本文中,韓國人類學家、延世大學文化人類學教授趙文英為我們呈現了一群較為特殊的「不穩定無產者」,他們就讀於韓國超一流大學,擁有優於常人的教育文化資本,雖無穩定的經濟來源,但這群「精英大學生」們積極游走在韓國的各個公論場,不斷發出屬於高學歷青年自己的聲音。正是基於這一點,作者將他們稱為「有話語權的不穩定無產者」。

作者在自己的人類學課堂上借助「相遇(encounter)」與「連接」的方式在這群精英大學生與貧困活動家之間建構起對話的橋梁。通過一個學期與貧困活動家的對談、深入探訪遊民夜校等活動,這些有話語權的青年不穩定無產者逐漸對貧困遊民有了更為切身、深刻的瞭解,同時也對貧困問題本身、對於不穩定無產者之間存在的等級秩序有了自己的認知與思考。

1.青年不穩定勞動者

在本文中,我將反覆言及不穩定無產者。「不穩定無產者」由表示不穩定、脆弱的形容詞precarious與名詞Proletariat(普羅列塔利亞特,即無產者——譯者注)復合而成。在找工作的漫漫長路中身心俱疲的青年、被視為「故國糟粕」而遠行千里只為在中國夢上孤注一擲的韓國僑民,他們都屬於不穩定無產者。這一表達通常指:在新自由主義範型下,隨著勞動力彈性機制不斷深化而被迫游走在工會與社會保障體系之外的不穩定勞動者。但同時,其所指範圍也涵蓋女性、青年、老人、少數族群、殘疾人、罪犯、移民、低保人士等多類主體。與過去享有安穩工作的勞動階級不同,不穩定無產者並無「社會認同」。同時,他們也極易遭受異化、失範、焦慮、憤怒等不良影響。因此,蓋伊·斯坦丁將這一群體稱為「新的危險階級」。

1990年代末,亞洲金融危機導致傳統工業社會下社會保險體系的覆蓋能力大幅降低,合同工/臨時工急劇增加。在這一背景下,韓國社會下的工作與勞動呈現隔斷化、碎片化的特徵。而不穩定無產者這一表達也隨之圍繞著勞動、青年、福利、基本收入等主題被廣泛使用。但與此同時,國內外對此表達的適當性與可應用性均提出了辛辣的批判。

研究者們的質疑大多在於:這個概念的出現隱含著將北半球雇傭勞動者(主要為白人男性)面臨的特定變動特殊化乃至特權化的意圖。1980年代,席捲歐美的新自由主義使大批正式工淪為失業者。但此事需被視作一特殊事件嗎?南半球的大多數人一直都在所謂「非正式」經濟下過著朝不保夕的生活,北半球也有大量被排擠在雇傭勞動體系之外、將「非正規」生活視作日常的流眾(尤其是女性)。對於關懷著「不穩定生活/勞動」的具體性與多樣性的人類學家們而言,這個概念彷彿選擇性地無視了以毒品、盜竊、性交易等違反社會規則的方式勉強過活的人們,並且,它還與一種「祈盼著某類新階級能夠代替過去激進無產者」的懷舊nostalgia情緒交織在一起。

但是,就如「佔領華爾街」運動那極具象徵意味的口號——「我們都是那99%的人」——短期內凝聚了大量民眾一樣,這個概念(指「不穩定無產者」——譯者注)也以一種開放的形式吸引著因全球財富不平等的深化而遭受排擠的民眾。雖然,「不穩定生活」的意義具有其主觀性,斯坦丁也強調「不穩定無產者正與自己展開戰鬥」(換言之,這個群體內部時刻處於分裂),但我在認同上述所有批判的同時,仍認為此類抵抗形式在形成短期凝結力的層面上會顯現出一定的實用性。失業不再只是一時的狀態,過去中產階級享有的安定的雇傭結構也將不復存在。我們需認識到不穩定生活已在不知不覺間成為另一種普遍。並且,比起接受鼓吹窮人對窮人仇視的治理術,我們需要形成一種共識,意識到我們所有人都在這種治理術下變得脆弱不堪。但如今,能做到這些絕非易事。所以,我們也只好將這無望之望偶爾寄託於可造就實體的命名咒術之上。不穩定無產者也好,民眾the multitude也罷,發現、發明「抵抗主體性」這一任務即便會引發演繹性錯誤,我們也很難輕易對其失去興趣。與馬克思將處於生產勞動之外的寄生者定義為「流氓無產者」不同,不穩定無產者超越了貧困與勞動、福利保障者(低保)與雇傭勞動者等被默認許久的差別與區分,就這一點而言,它也有使我們感到欣喜的價值。

2010年初,韓國部分研究者與活動家參照歐洲與日本,開始對不穩定無產者這一命題展開積極討論。他們質疑「臨時工的目標是成為正式工」的慣例,提出必須確保臨時工也能夠好好生活的條件。2011年,活動家雨宮處凜將日本的非正式員工階層全面設定為不穩定勞動者的著述在韓國翻譯出版;李真經與申知瑛也將與包括雨宮在內的日本非正式員工活動家們(同時他們自身也是不穩定無產者)的採訪編輯成冊,共同編寫了《共謀吧!萬國的不穩定無產者們》一書。書中,勞動者不再是「工廠階級」,而是「街頭階級」。

街頭階級不僅指失業者或露宿者。那些放棄走上街頭,放棄將人生投入工作,不情願但卻無可奈何開始探索不工作也可生活之法的「無業遊民」也屬街頭階級。他們大多為青年,難以融入工廠與家庭,即使身在家中,也會利用互聯網等通信手段跳脫到其他空間。他們既不屬於工廠也不屬於家庭,只是一群徬徨地向著不明之地不斷漂泊的存在。

這些「徬徨的存在」在2012年的勞動節公開了「總罷工」宣言,並與兩大總工會分離出來獨立地展開了屬於自己的遊行。臨時工、準備就業的青年、無業遊民、失業者、殘疾人、女性運動家、性少數群體、基本收入活動家、藝術家等400餘名的參與者喊出了「No Work, No School, No Housework, No Shopping」、「廢除義務撫養制」、「基本收入全民化」、「性勞動也是勞動」、「反對性別操演化」、「停止消費、讓城市停下來」等口號。這場遊行極具挑釁意味但同時卻也進行得十分輕鬆愉悅。它向我們展示了焦慮、絕望、憤怒等不良情緒並非生活之不安的唯一歸途。

青年不穩定無產者在日韓兩個國家不再是「新自由主義勞動彈性化的犧牲品」,他們開始作為「新紐帶與文化政治的抵抗中心」發揮作用。不穩定無產者的意指模糊且多樣,如2010年誕生的「青年聯合청년유니온」、2013年出現的「零工工會알바노조」等不穩定雇傭勞動者們的全面登場;再如結合了拆遷鬥爭與文化藝術實驗的2010年佔領「圓桌面館」運動以及上述的勞動節罷工等在結構性不穩定形勢中生活的人們均在此意指範圍之內。

《共謀吧!萬國的不穩定無產者們》

이진경·신지영,그린비,2012

2.不穩定性的層次與等級

我想強調的是,青年不穩定勞動者正經歷的不穩定性既是穩定的不在場,同時也涵蓋著他們以懷疑的目光看待穩定之意。炙熱的新希望綻放於深深的不安之中。比起哀悼安穩工作的逝去,一些青年正努力探尋著與眾不同的生活方式。凱瑟琳·米勒曾反問:「我們渴望抓住的究竟是什麼?」多蘿西·戴伊則通過其在《天主教勞動者The Catholic Worker》雜誌上發表的《貧困與不穩定性Poverty and Precarity》(1952)一文訴說著這一渴望。彼時,戴伊反抗著1930年代歐洲戰爭與暴力帶來的陰霾,主導著以友好接待窮人與露宿者為實踐目標的天主教勞動者運動。她通過揭露不分日夜工作卻仍交不起房租的移民者生活實態,進而提出:「問題不在於不穩定性的泛濫,而在於其還不夠泛濫。」戴伊的憂慮是,追求穩定生活的態度可能無法給身無一物之人帶來力量。

一晃半個世紀過去了,如今,無雇傭的經濟增長,或者說量產著低質量崗位的經濟增長已成主流趨勢。隨著這種趨勢不斷對雇傭勞動的中心性構成威脅,探索其他政治可能性的活動也逐漸增多。事實上,在我開設的「貧困人類學」課程中,專注著書寫「我的不安」的學生們並非都將不安視作「地獄朝鮮헬조선」的症候,也並非都將不安以否定的語言表達出來。他們致力於如首爾龍山區解放村青年們的地域性貨幣體系建立、以創新力集中表現艱危感覺的聯合藝術、以恢復女性青年主體性為目的組織形成的線上社區等等,特別是積極吸取著作為時代精神的女性主義的學生們並沒有輕易就將不安轉化為絕望。與因對未來懷有不安便輕易放棄就業、戀愛、結婚、生育等青年「命中注定的使命」的「N拋世代」不同,這些學生不是被動地放棄,而是主動地拒絕。拒絕父母一輩的性別秩序,拒絕以性別分配為基礎建立的正常家庭,拒絕會使「我」淪為企業附屬品的勞動倫理與規範。對他們來說,以這種拒絕姿態構建的嶄新未來充滿著孤獨與茫然、不安與擔憂,但同時卻也足以使人心潮澎湃。

學生們大多都對質疑正典規範的書籍抱有興趣。凱西·威克斯站在女權主義角度上提出「去勞動化想象」方案的The problem with Work一書以《我們為何要一直努力工作?우리는 왜 이렇게 오래, 열심히 일하는가?》(2016)被譯介至韓國;宋制淑記錄挑戰社會慣例、憑一己之力經營生活的非婚女性人生的《獨自生活혼자 살아가기》也在學生(特別是女學生)中引起很大反響。當然,並非所有人都對作者在書中拋出的問題做了認真思考。「與就業市場不穩定相契合、致力追求個人自由的自由主義精神究竟與剝制個人的新自由主義邏輯在哪一點上發生皸裂,又在哪一點上相互重合?」 1980年代,安德烈·多爾在歐洲的汽車與信息潮中觀察到的可能性,即:解開「無法勞動又必須生活的境況與不得不做無法讓人生存的勞動的境況」間存在的枷鎖,創造以自主選擇相互關係性為基礎的社會這一可能性,引發了公共領域內對從電子商務到基本收入等多個主題的廣泛討論。參加「貧困人類學」課程的學生們,他們每個人都對這種可能性進行著反復思考,並試圖開始將不安擁入自己的人生。比如,受到作為教師的父母影響,一直將安穩定為目標的學生現在也會說:「進入大學後,我變了很多,漸漸有了不能以不穩定這一單一理由就排斥生活多種可能性的念頭。」

《我們為何要一直努力工作?》

케이시 윅스 지음, 제현주 옮김, 동녘,2016

考慮到青年內部的多樣性,我只能說視不穩定性為開啟新希望手段的學生只佔其中一部分。在我通過海外志願活動、NGO活動、創業、京畿道青年基本收入行動等眾多場合結識到的青年中,有上述想法的大多都「具有一定的教育資本與文化資本。但就經濟資本的水平來說,他們卻千差萬別。」不過重要的是,2010年後,這些青年——與在青年中的年齡佔比無關——作為當事人당사자不斷出沒於眾多公論場,以此成為了最先獲取、發掘青年議題的關鍵行動者。由此,高學歷青年的苦惱、憂鬱、不安、憤怒變為了全社會需側耳傾聽的問題。也正是因為這一點,我將他們稱為「有話語權的」不穩定無產者。

有話語權的不穩定無產者大多在新自由主義結構調整正式開始的1990年代後期,也就是1997年金融危機及其餘波中度過了童年。他們也時常從切身感受過生活之不可預測性的父母一輩那裡收穫著過度的關心與投入。不斷與同齡人競爭的他們,順利通過了人生第一道關卡—進入了排名中上等的大學。在以「剝削般的自我開發」消耗、磨損人生後,他們集體罹患了一種憂鬱;在「第一份工作即決定『身份』」的勞動市場中,他們強迫地痴迷於機會的公正性,也因此失去了對不平等的敏感性。但與此同時,這些有話語權的不穩定無產者們,積累起了可辯證看待國家與個人敘事的教育文化資本。他們大多數在改革後的高考環境中早早接觸了民主與權利,也以外語能力、網絡溝通能力、多樣的海外經歷漫步於線上線下空間,成為了全球知識的消費者與生產者。1990年前後,韓國國內的勞動者紐帶逐漸弱化,取而代之的是對如女權主義、少數者運動、生態主義、和平運動、基本收入等議題的探討。當這些議題最終形成了一個平台連接整個世界時,青年們將這些議題當作自己人生的指向標,加入了使其大眾化的過程中。他們挑戰父權主義、GDP中心主義、權威主義等正典規範,揭露著「地獄朝鮮」陰暗面。比起用年齡將自己劃歸在特定範圍之內,他們更多的是將一個作為構想、構建新社會媒介的青年相呈現給了大眾。

有話語權的不穩定無產者,他們的崛起是政府、政治圈、新聞媒體、學界、市民社會的各種行動者以複雜的利害關係交織在一起形成的結果。政府將臨時工視為不可逆之潮流,將青年失業與低出生率視為國家的再生產危機。在此過程中,含有「青年」標籤的各種政策便如雨後春筍般不斷湧現。自2010年起逐步壯大、不斷活躍的「青年當事人運動청년당사자운동」在自治政府提供的資源基礎上堅持發聲,主導了對以就業為中心的原有青年政策的轉換。青年一代中,逐漸固化的不穩定勞動與住房問題凸顯出來,當事人們不僅積極介入這些問題,還與政府形成了夥伴關係。與此同時,將不安穩性看做新希望的源泉而非危機,並積極構建其框架的行動者們也與青年一起進入到這一公共場域中。首爾市長朴元淳在任期間,在將社會革新立為旗幟的首爾市推行了青年治理制,讓青年們可以積極參與到相關政策的制定過程中。同時,首爾市還致力於「青年活動生態」的建立,這一舉措使青年們不僅在就業與住房貧困問題的解決上,還在家庭成員權、基本收入、動物權、素食主義、氣候行動等多種對策議題上有了一展抱負的空間。歡迎且優待青年作者的媒體與出版界,以及政府、大學、企業、市民團體的各種青年學術扶持項目、社交活動、創業項目,都作為青年不穩定無產者的教育與文化資本,使其有了更多機會可以短暫地吐露、釋放、甚至時而可以將自我困境與自身渴求制度化。雖然青年們一直批判成年一代是根據自己的利益製造並消費著青年話語,但,混合著治理與社會運動的青年活動現場不斷擴大這一事實,是無法否定的。

如上所言,有話語權的不穩定無產者主動或被動地承擔著將青年這一命題公開議論乃至制度化的核心角色。但與此同時,他們也逐漸陷入一種雙重困境。青年自身條件不同,賦予在其身上的規範與對策便也不同。在這種情況下,一些青年可以積極地再現自己,而一些青年卻只能處於「被再現」的境地。因此,青年間不可避免的會形成等級秩序。如果說,可以再現自己的是具備教育文化資本的青年,那麼那些無法再現自己的,就是被前者或媒體談論、發掘的青年不穩定無產者。比如地方青年、失業青年、工廠勞動者、平台勞動者、低保人士以及從事非法性交易者。他們雖然都被稱為「青年」,但與有話語權的青年關心、共享的主題截然不同。家庭成員權、基本收入、動物權、素食主義、氣候行動等前面談到的議題雖然在2018年盛大召開的首爾青年學會(由首爾市扶持舉辦)上以熱門主題出現,但卻在2016年以京畿道城南市的250名獨立生活青年為對象實施的調查(此調查由社會合作社「工作的學校일하는학교」發起)中未被任何人提及。這裡的「獨立生活青年」指的並非追求自主生活的青年,而是「因貧困以及父母或家庭環境的不安定而不可避免地選擇獨立生活的青年。所以他們也可以說是所有事情必須自己解決的『生存型生計型』獨立青年。」這些深受低學歷、低收入以及長時間勞動折磨的青年們不惜勞其筋骨也願累積更多的財富,但不斷消耗身體使他們的體力與自信心都不斷下降。站在他們的立場來看,反正頭腦好的人會先想到、先做到,所以一開始他們就放棄了查找有關青年的信息。對於這些連學費減半都難以達成的青年們來說,所謂「另一種生活」這種話語究竟會如何在他們的耳中回蕩呢?

換言之,不穩定無產者不僅異質還具有等級性。「某個人的生活與其他人相比可能要更危險、更脆弱、更容易崩塌、更不穩定、更沒有希望。」當我們談論這種不穩定性的等級分配,就有必要回視朱迪斯·巴特勒拋出的問題。即「誰被承認為人?誰的生活被視作生活?最後,什麼令生活變得值得哀悼?」巴特勒指出,「911事件」發生後,同性戀者並未被寫入訃告欄,同時還提醒我們,因美國引發的戰爭而失去生命的人們也沒有訃告這一事實。「20萬伊拉克兒童因海灣戰爭及其餘波死亡,但無論在個人或是集體層面,我們有誰持有著有關他們中任何一個人的生命圖像或思維框架呢?(中略)這些孩子們,有被賦予名字嗎?」宣稱自己為不穩定無產者的青年與被「宣稱」的青年之間,也存在著等級秩序,這個問題至關重要。何種形態的脆弱會在公論場中獲得值得被探討的權威性?什麼不會?何種共同體的苦痛會攪動我們內心至深的感情從而被納入「(被)關心的範疇circle of concern」,並觸發制度的介入或集中的應對?

3.在相遇的現場

通過「貧困人類學」這門課,我認識了很多學生。他們的身份背景十分多元,有遊民homeless夜校的教師,也有中國留學生。但同時,他們之間也存在共性。比如都來自很好的大學,都持有進步、批判的思想。這種共性產生的原因可能是由於他們在選擇這門課之前都大致瞭解了課程性質與授課教師的風格。多年來,我通過這門課接觸了很多對每件事都全力以赴卻又看起來相當脆弱的青年,也發現了他們對其他不穩定無產者表現出的關心——其層次是存在差異的。這使我非常自然地聯想到「有話語權的不穩定無產者」這一表達。

學生們主要對兩類貧困抱有較大興趣。第一,因全球開發導致的、且覆蓋面極廣泛的「全球性貧困」。第二,因存在與溝通的匱乏引起的「我的不安」。這兩類貧困固然都很重要,也都是需要解釋、批判、介入的主題。但我個人一直好奇的是,為什麼韓國其他不穩定無產者的貧困無法引起他們的注意?比如:首爾站地下通道的遊民、因強拆與義務撫養制無法獲得低保而悲觀自殺之人、在街頭與公共機關附近不斷組織集會傳達窮人聲音的活動家等。他們都無法以實存形態或通過大眾媒介進入到學生們的視線裡,無法引起他們的關注。這一現象如果借用人類學者項飆的話說,應被稱為「附近的消失」。他們作為原子化的個人,時而偏執地將目光集中於自己,時而又欲對宏大事件發表評論,但對於自己「附近」的人事物,卻意外地提不起任何興趣。

可是,如果將貧困視為「貧困—配置assemblage」—即各自具有異質性的不同行動者通過不斷的連接與斷裂形成的多樣體—的話,我們不應只是批判或嘆息附近的消失,也可將其看作問題解決的開始。通過這一消失,我們可以觀察我以個人身份介入的「貧困—集合」與學生們每個人以不同方式形成的貧困認知,這兩者在哪一點上存在不同。並且,可以以此進一步重構兩者的關係。這個時候,人類學家就不再是高高在上的觀察者與批判者,而是作為被捲入者與介入者,來承擔這個過程中可能出現的危險。如此一來,民族誌便不再是文化批評與記述的簡單疊加或鑲嵌,而是變為一種通過新的配置不斷擴大問題意識、批判、反思與介入的實驗與運動。即便是在大學課程這一有局限性的形式之下,我仍想參與到這種配置當中。

「貧困人類學」課程在開設之初,主要將重點放在學生們感興趣的全球貧困與青年貧困等主題上。但自2018年第二學期起,我開始構思,試圖通過這門課在韓國的反貧困運動與大學生之間構建一種相遇。就在身邊卻未被觀察到的,在大眾媒體中以不幸的他者、社會弱者、貧弱階層、犯罪者乃至屍骸形態被描繪的不穩定無產者,我試圖創造讓這些不穩定無產者與學生可以面對面交流的空間。此時,「相遇encounter」,作為可以敏銳感知生成的形式,可以對像說明手冊一樣反復進行的批判研究——即彷彿將研究結論預先準備好一樣的熟悉的言說、規範、風格等——帶來一些刺激。因為「比起說,話語製造著相遇,倒不如說,相遇本身決定著被訴說的內容。」在同一語境下,麗巴·菲爾與麗莎·拉菲爾提出,以關係生成作為理論與實踐的現場,編織一種「相遇的民族誌ethnographies of encounter」。其意義為:不要將我們經常談論的如資本主義、空間與場所、人性等主題理所應當視為「描畫相遇關係的框架」,而是應該通過相遇,去審視這些範疇究竟是如何出現的。

在這門課上,我最終選擇了迂迴的方式,在青年大學生與反貧困活動家之間建立了相遇。因為課程只有一學期,裡面存在很大的時間限制。此外,在活動家團體內部進行簡單的志願活動,同時觀察「窮人」的田野調查,我也推進得十分謹慎。但即便如此,通過活動家這一中間人感知貧困的方式,還是使我們不得不面臨著相遇現場本身就是一種「被預先決定的組織樣態승인의 정치」的事實。

「貧困人類學」課程的前半部分主要以探討資本主義歷史與貧困治理相關的學術爭議點為主。自課程中期起,我們便開始與事先選定的10名活動家一起,開展了「青年,尋訪貧困」活動。這些活動家與低保人士、遊民、殘疾人、小商販、地攤小販、棚戶村及低收入地區的居民保持親密關係的同時組織、領導了反貧困運動。在事先接觸這些活動家時,比起特定路線或組織歷史,我更多將選擇標準放在了年齡、性別、活動對象、運動軌跡的多樣性上。課程中,40名學生被分為10組,他們在基本瞭解、學習了各自要面對的活動家與其所屬的組織活動後,與我一同進行了採訪。採訪結束後,每組要撰寫、上交報告。報告共分為三個部分,第一部分簡單概述團體活動的背景,比如韓國社會歷史、團體歷史、活動家的人生軌跡,第二部分則以調查問卷與現場採訪記錄構成,而第三部分是以「我們,青年」眼中的貧困為主題撰寫採訪的事後分析。

後來,學生們的報告以《我們如何漠視著貧窮우리는 가난을 어떻게 외면해왔는가》為題出版成書,隨著此書的問世,相遇的地點更是超越了課程本身。我與學生、活動家們一起,在積極開展「共有富commons」實驗的孔德站京義線公共地帶舉行了此書的讀書會。並且,為了分享此書的細節,我和學生們參加了電台與雜誌的相關採訪。此外,因為好奇學生們在經歷這些相遇現場後發生的變化,我還對他們進行了後續採訪。反貧困活動家採訪、出書、出書的一系列相關活動、後續採訪,在這一系列相遇中,新的問題意識、批判、省察不斷湧現出來。在這些相遇之地,有話語權的不穩定無產者顯現出他們懷揣著的不安;在這些相遇之地,處於不同位置的不穩定無產者,他們不一致的不安相互衝突。而我與學生,則在這些相遇中將摩擦、衝突發展為省察的契機與政治性、倫理性的話語起點。

《我們如何漠視著貧窮》

조문영 엮음, 21세기북스,2019

4. 逃票(무임승차)?

2018年11月初,「貧困人類學」課程的學生們與我一起來到了位於首爾城東區的田溝信用合作社논골신용협동조합所屬辦公室。如今,穿行在這些高聳林立的大樓間,我們很難再尋覓到紀錄片《杏堂洞居民》中描繪的反拆遷鬥爭痕跡。但我們採訪的田溝信作社理事長劉泳佑卻以寥寥幾句便將我們拉回到他作為杏堂洞租客的時節,生動地向我們描繪了當時鬥爭的艱辛與入住「偽移遷小區가이주단지」時的欣喜。

其實,那些房子不過才25平左右,很小。而且還是用夾層板建起來的,感覺真的什麼也不是。但就是這樣我也是發自真心的喜歡。因為這算是我與居民們歷經很長時間共同浴血奮戰換來的結果。

1997年,貧窮的租客們自發性地成立了組織,並在此基礎上建立了田溝信作社。30多年過去,如今的信作社已是擁有3500名社員、具有一定規模的金融機構。在劉泳佑對我們說明為何租客們當時會對合作社產生興趣以及介紹其背景時,其中一名學生毫無徵兆地突然提出了一個問題。

學生:我認為合作社現有問題之一是經常會發生「逃票現象」。

劉泳佑:逃票?

學生:「逃票」就是,比如人在合作社卻不出資,但仍利用這個機構去獲得與自己貢獻不相稱的利益。現在,特別是年輕一代對逃票問題相當敏感。可能因為「我」比起其他人貢獻的更多,所以好像在這個過程中「我」就吃虧了一樣。請問,合作社內部現在也有類似的情況發生嗎?

劉泳佑聽罷,突然放聲大笑起來。他說道:「現在的孩子們要是搞合作社的話估計會很難啊。」緊接著,他用具體事例向我們說明,如果沒有利他心,合作社根本無法運轉。採訪還在繼續,但說實話,我已經無法集中精神了。當劉泳佑聽到「逃票」時臉上浮現的那茫然不解的表情一直在我腦中揮之不去。提問的學生、以及看到他表情的學生也都面露錯愕之色。他們也許在想,對於某些人來說逃票是生硬的符號,但為什麼我們卻對其抱有如此理所應當的態度?不僅是我,學生們也似乎對這次採訪印象頗深,在之後的撰書過程中,他們比較了劉泳佑和其他租客在拆遷鬥爭中建立的社會與「敵視他人的逃票行為,緊鎖自家大門」的社會。當時參與採訪的學生也在讀書會上將這一小插曲延伸為對公正論述的批判。

對我們(學生)來說,公正代表的價值是不容置疑的。逃票行為就和不倫或其他重罪一樣。但劉老師(劉泳佑)說他是第一次聽到逃票這種表達。而且他之後講的一段話也令我印象深刻。就是「啊,現在的孩子們搞合作社、上學都很難啊。」(笑聲)所以我開始想,被我們視為不可置疑的公正,這一價值的背後究竟是什麼。(中略)大家都知道,所謂過程中的公正其實是有很多問題的。不可能所有人都去同樣的地方、看同樣的風景、以同樣的速度度過一生,如果想使這一點成為現實,就必須要有誰去承擔等待者的角色,同時又不能強迫他人持有一種負罪感。但是,現在的觀點之一是:等待是一種施捨,所以渴求施捨的人必須應該內疚。通過這次採訪,我開始重新審視、思考起這種觀點來。(2019年7月10日京義線公共地帶讀書會)

我並非打算譴責「最近孩子們」偏狹的公正觀念。在不得不早早地將自我開發與競爭融入自己血液的大環境中成長的這些精英青年,他們對於在社會上獲取與自己相匹配的位置這件事上形成了一種特別的意識與感覺,這才是我關心的地方。政治進步傾向較強的學生們關於把自立、公正、努力當作最高價值的看法大多持批判態度。課堂上,將自立與個人能力視為貧困治理術的立場、或是將貧困階層的依存現象解釋為「朝向社會統合迸發的渴望」而非與自立形成對立關係的論述,這些都讓學生極為受用。但是,他們雖然欣然接受著研究者富有挑戰性的主張,但其在長久的競爭與努力過程中養成的慣性思維卻不是說改就可以改掉的。有些學生批判「自立意識形態」,但也會在面見活動家之前,構思如「活動家們在幫助遊民與低保人士上做了什麼努力?」等採訪問題。有些學生理性批判著「自立問題是如何將貧困歸結到個人身上的」,但卻很難發現自己的內心深處早已將自立默認為公平競爭的前提條件、默認為取得社會成就並獲得認可時必須堅守的原則。在現有的貧困體制中,自立,不僅牢牢固化著視窮人為他者甚至罪犯的思考行為準則,還使最先訴說著不穩定性這一痛苦敘事的青年用其來主張自我論述的正當性。青年不穩定無產者為抑制自己的不安而將不安變更為人力資本,強迫性地陷入一種話語中。但這種話語,正不斷加劇著其他不穩定無產者的不安。

김회룡(金會龍畫)

在這一點上,學生與活動家們的相遇提供了一個「省察的現場」,讓他們可以重新思考長久以來被人們熟知的話語形式、實踐與習慣。長年累月地與窮人們接觸、試圖與其形成建立一種紐帶關係的活動家們指出:將貧困階層視為無力之人、視為需盡早通過自立自生訓練以蛻變之人的假設,以及以此假設為基礎制定的許多制度,都忽視了貧困的時間性。

金允英(音譯):很多情況下,人們僅僅把貧困階層看作貧困釀造出的一個結果而已。事實上,他們只看到窮人的現狀而不知道他們完整的樣子。他們不知道的是,這個人迄今為止經歷了什麼,取得了哪些成功、遭受了怎樣的失敗,這個人的優點是什麼、訴求又是什麼。

李東賢(音譯):無家可歸之人受到貧困之苦一蹶不振後,很難因露宿街頭這個理由便生出「啊,我要努力奮進,要不停工作擺脫現在這個境況」的念頭。人們不像機器一樣,壞了修修就立馬能用。身體活動機能變得低下、精神上也很受折磨,這就使一些人染上了酒精或藥物依賴。對此,馬上給他們工作讓他們重新站起來不是那麼容易的。露宿者涅槃為CEO?沒有那種人……

通過與活動家們的對話,學生們認識到,具備教育/文化資本的青年不穩定無產者為消解不安提出的「奮鬥·努力話語」可能會成為給其他不穩定無產者貼標籤的工具。「付出大量時間與資源成為勞動力商品、獲得認可,在這一過程中,努力變為了信念一般的東西」,「對不努力之人的指責則好像在拷問人性一樣。」

學生們來到首爾站對面的東子洞棚戶村,以合作、相互依存的觀點批判了對貧困階層進行審查的依存性框架。沒有外部的支持,完全由居民們個人出資建立、運營的「交流空間村落居民協同會사랑방마을주민협동회」(以下簡稱「協同會」),由其經營的小額貸款項目雖被媒體介紹為支援貧困階層、使其獲得自身期望的經濟獨立項目,但我們見到的活動家金允英與合作會會員們卻強調:這個項目是建立相互依靠、相互合作的共同體過程中的一環。罹患阿茲海默症的棚戶村村民在協同會會報上為黑白色的世越號세월호紀念條帶一筆一筆塗上色彩;殘疾人會員會騎上自行車,到行動更加不便的居民家,為他們配送由公共盒飯項目提供的午餐。這些風景都是自立、相互依存的事例。居民們說:「即使不那麼優秀,我們也在不斷追求朝向未來的共生、建構協同會這一小型社會的價值。」

經過採訪、討論、分析、演說、寫作,學生們的問題從「貧困階層為什麼無法自立?」、「為什麼不能自立?」變為了「我們為什麼對自立自生如此執著?」或者「自立自生話語是如何變得如此泛濫的?」自立,這個在新自由主義競爭中青年們為獲得社會認可必須內化的默認條件,這個區分有無「資格」成為貧民、建造貧困秩序的修辭,變為了批判的對象。

但這樣的敘述只在一定程度上反映出一種傾向:即,不同學生間解釋—批判—省察的軌跡其實並不單一。想盡辦法生存下去的貧困階層,他們那即使緩慢且脆弱也要構建共同體的風景,是悠久的反貧困運動的一部分。但將其看作瞬時動作而非過程的人則很容易將這種風景歪解為:保存著窮人自身消失已久的合作、共情、有愛、利他心的貧窮匯集之地。在書出版後的採訪中,學生英浩(化名)說他從老一輩冠岳社會福利居民活動家(首爾冠岳區新林洞)那裡感到了一種活力。

當我們談起貧困首先會想到乙支路上見到的遊民,就是會有一種很強的印象,認為他們都只是那種在地鐵站裡鋪個紙盒苟延殘喘的人。但我在這裡見到的貧困老人們,他們會一起練習戲劇表演、會一直尋找生活的意義,這讓我覺得很新奇。

英浩向我們展示的貧困階層「不多見的活力」與被廣泛討論的自立話語有何區別?被動性與主動性,無力與活力,這裡面的二分法仍根深蒂固。

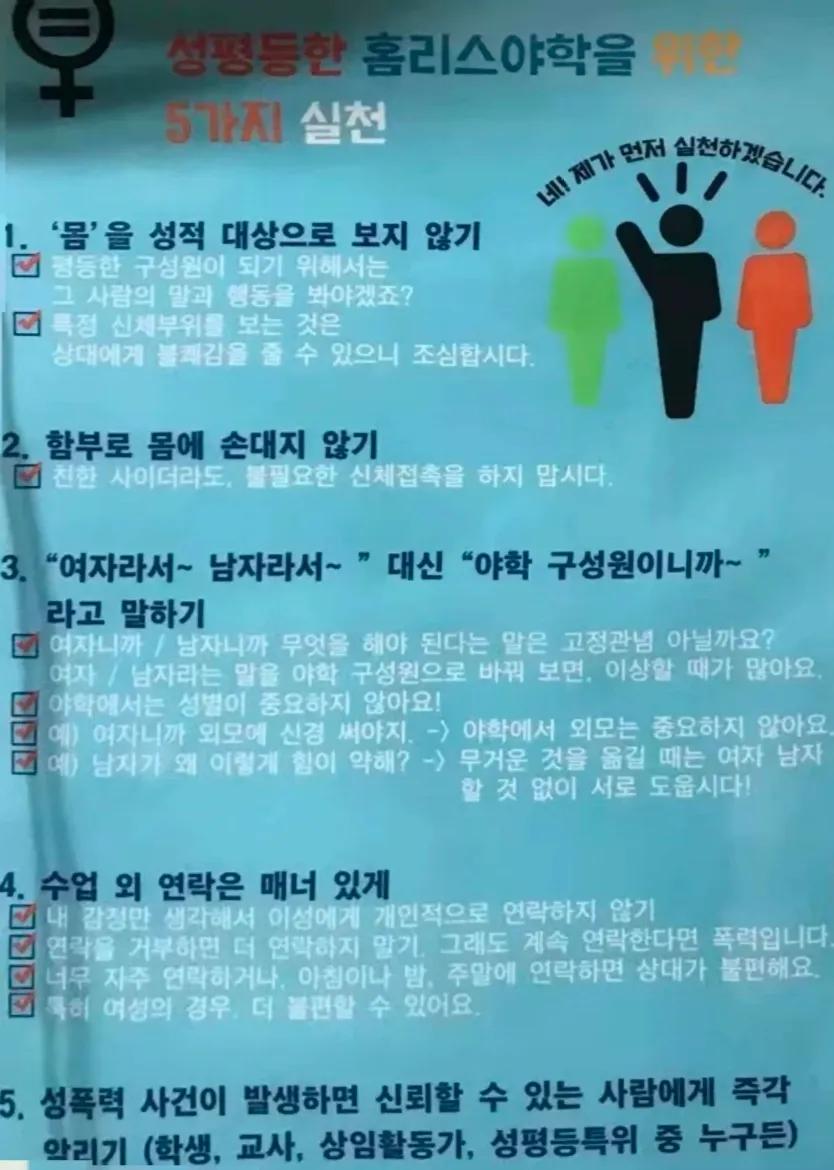

5. 層疊的安全

2018年11月中旬,我與學生們一起來到首爾龍山區的「下村아랫마을」,採訪貧困社會聯合的活動家金允英。下村位於首爾站附近,其內部滿是坐落在狹長衚衕小道盡頭的多個反貧困運動團體的事務處。貧困社會聯合組織的前身是「基礎法共同會議」(2000年代初為應對國民基礎生活保障制度的問題而成立)。組織內為數不多的活動家圍繞熱點事件與話題,努力與小商販、拆遷戶、遊民、殘疾人、勞動工會等建立紐帶關係並對其進行援助,但如今的情況卻並不怎麼樂觀。採訪過程中,學生們向金允英提出的很多問題都與她身為女性這一點密切相關。比如,作為女性活動家有沒有遭遇什麼困難與不便?在街頭與遊民交流時有沒有經歷過不適或難堪的時刻?在工作中是如何將民眾運動與女性主義結合在一起的?三天後,為採訪遊民行動的活動家李東賢(音譯),我與另一組的學生再次來到了下村。在位於辦公處2層的遊民夜校教室,李東賢接待了我們。樓道與教室裡貼滿了各種海報,但最先引起學生們興趣的是關於性平等公約的一張大海報。在這個以「為建立性平等夜校的五大實踐」為題的公約中,通俗易懂地寫著教師與學生等夜校成員為防止性暴力必須遵守的多項原則。

學生們在採訪活動家的反貧困運動時,對與男性遊民打交道的女性活動家或夜校女教師的安全問題尤為感興趣。關於這一點,我們要如何理解?就像我在女性雜誌「lldaro」的採訪中說到的那樣:「相對來說,一直以來被我忽略的貧困問題,特別是在女性主義與貧困的交叉問題上,學生們比我更敏銳地發現著某些東西。對我來說,這是一個新的認知性契機。」歷史上,民眾運動內部的階級與性別,其纏繞爆發的矛盾往往在公論化之前就被迅速地縫合起來,如果著眼於這一點,那學生的這種敏銳可稱得上是一種有意義的變化。

但同時,我也好奇:為什麼在由女性主義引發的各種話題中,唯獨「安全」被重點討論?作為1990年代的大學生,我是讀著馬克思理論並不斷訓練批判話術成長起來的。但現在我接觸到的學生(尤其是女學生),她們大部分都是從有關女性主義的學習中開始關注社會問題。「第一次聽說女性主義是進入大學後,從那時才開始思考權力問題。」、「上高中的時候,對某些有權勢的老師的暴力言行非常生氣,後來在大學接觸到女性主義……才發現,啊,這種問題原來還可以有另一種表達方式,當時一下子感覺輕鬆不少。」就像前文所說,對於擁有教育/文化資本的青年不穩定無產者來說,不穩定不僅停留在危機層面,它還代表新的渴望。而在表達、組織、擴散這種渴望上,女性主義帶來的影響是重大的。拒絕把女性結婚生育規定為責任的近代時間性、拒絕父權制家庭與男性中心主義組織文化,試圖與眾不同地經營生活以獲得自由。固然,這種自由會因脫離「正常規範」而生出風險,但即便如此,其也有著獨特的價值。女性主義通過將「關於他者性的思考」擴展至女性範疇之外—從後人類主義到氣候運動—主導了最近學術及實踐的整體走向,即:對作為萬物尺度的「人」進行去中心化。「就我的女性主義自我而言,成為後人類在邏輯上擁有很強的吸引力。其理由在於我的「性」在歷史上從未成為過完全之人。」

但是,對女性主義抱有興趣、努力學習、擴展女性主義相關內容的學生們卻在進入貧困的公論場後,以一種異常緊張的狀態駐足於「男性遊民」這道門檻之前。自書出版後,我陸續對學生們進行了後續採訪。在採訪中,長於中產階層的善熙(化名)表示自己在進入大學後對女性、殘疾、酷兒、移居、難民等許多主題產生了興趣,但卻從未對貧困有過太多思考。當被問到其中緣由時,善熙支吾地說道:

我也不太清楚。的確一直很喜歡馬克思,但……總感覺很難。沒錢的狀態?家人生病的時候,我生病的時候……如果到了那個時候會花多少錢,這些倒是想過。但是對階級性,卻從未細思過。

在美國西部一所大學做過交換生的善熙,曾興致勃勃地回憶當地居民、學生同遊民在大學校園裡打成一片的情境。但當我問她如何看待首爾的遊民時,她卻向我談到了安全的問題。

在首爾生活,我會常常經常與朋友聊到安全問題。(…)比如,街頭安全,夜路安全等等。尾隨我的男人?味道?街道的衛生?(…)相比之下,舊金山的遊民看起來更加寬裕。在這裡,我與朋友們對危險的感知要更強一些。醉酒、大喊大叫。在女性立場上來看,我們不知道如何同成年男性遊民打交道。(…)我們很清楚遊民和罪犯是完全不同的。在美國,性侵或尾隨「我」的不是遊民,而是看起來普通無害的白人。

關於善熙為什麼對韓美兩國男性遊民持有如此不同的看法,我無法以三言兩語解釋其中緣由。也許隨著時間流逝,善熙的視角與認知會發生變化。但可以確定的是,韓國社會在過去十年發生的一系列事件,使得許多青年女性(包括移民者與難民)堅定地把物理、制度、話語層面上所遭遇的男性視為安全威脅。2016年的江南站殺人事件,讓「女性主義重啟」後雲集起來的女性們陷入集體恐慌。即便「N號房事件」已告一段落,網絡上每年仍有數千名性剝削受害者出現。通過「ME TOO」運動,女性們相互間結成紐帶關係,她們逐漸開始正面對抗狡猾殘忍的性犯罪並共享著一種集體情感。大學校園中,諸如某地、某個會面、某人、某個課程是「不安全」之類的話語隨處可見。

社會學家金弘中在分析性暴力事件時並未對其做獨立分析,而是將性暴力與世越號慘案以及發生在軍隊、醫療、產業關懷現場、托管機構的各種虐待、事故、死亡事件綜合起來,指出過去十年韓國社會爆發的關於「朝向安全之慾望」的共同性。在這些慾望漩渦中,安全,不是「我」而是「我們」的安全。而這裡的「我們」,則引發著強烈的當事人主義。「我們」,不僅辨認著「清晰的敵人」,還在「我們」與「非我們」之間畫上了明確的分界線。這些都是來自不同領域的共同性。金弘中還談到,慾望噴湧而現之時,共同承擔著生活的危險、不安、恐懼的人們會結成聯盟,所以,此聯盟將不得不被視作主要的問題討論點。此外,他也審視了迄今為止未得到關注的一些痛苦(比如在工廠式農場裡被囚養的豬的痛苦),探討了將之放在同一脈絡下進行比較分析的可能性。

但是,「由經歷生活之危險、不安、恐懼的人們組成的聯盟」既不具有預判性也不具有自生性。比如,即使我們可以感知被囚養於工廠式農場裡的豬所遭遇的危險,也未必所有人的視線都可以同時投向同樣被禁錮在農場內、除暴力對待其他生命外並無其他出路的勞動者們的危險。我們通過經驗性研究中經常會發現,在主張「安全」的「不同的我們」之間,存在著各種勾心鬥角、不合、矛盾與等級秩序。事實上,女大學生、男性遊民都不安全。但與前者經常因女性嫌惡與(網絡)性暴力威脅被提及不同,後者因許久徘徊在街頭,已在很久之前就失去了保護自己身體的方法。他們在酷暑、嚴寒與疾病的威脅下變得脆弱不堪,同時在世人的目光下變成被歧視與嫌惡的對象。他們被賣到鹽田做勞動奴隸,他們的身份被盜用,他們也毫無防備地被捲入各種犯罪中,比如被迫成為為增加療養院受益而被誘導住院的對象。那麼問題來了:在無法享有安全的人們當中,誰更深陷於安全威脅的漩渦?誰又更能感知並提出問題?誰的安全、什麼樣的安全會引起社會關注、成為被保護的對象?女性中存在大學生與退學/失學青年,遊民中也存在男性、女性與性少數者,所以上述問題還可以根據範疇的分化不斷追問下去。但凡是所謂正體性(概念近似於身份認同——譯者注)這一類概念,都不是固定的實體,而是隨著關係的變化而不停變化的。但無論是哪種情況,我想強調的是:某一群體「如果只徘徊在吶喊著安全權利的『我們』之外,那麼『他們』隨時都可能作為威脅『我們』安全的存在出現。」

所以這門課程令人欣喜的是,我與學生們通過和活動家、貧困居民的相遇,開始對上述問題有了自己的思考。首先,長久以來在反貧困運動內部探索女性主義實踐的活動家,極大地開擴了我們的思維疆域。在作為女性有無困難這一問題上,活動家金允英笑稱自己在接受採訪前剛剛還和大叔們(遊民夜校的學生)們吵了一架,因為他們把洗碗這件事推給了其他女性。她說,雖然會有衝突與矛盾,但重要的是我們對差異與等級秩序的思考,還有決心一起改變它們的意志。

因為我的身份是活動家,所以這裡面可能會有等級秩序存在。並且若說這裡不存在權力問題,那一定是不真實的。……(大叔們)對待我與對待其他志願活動家或女性同事不同,這種行為並不可取,是需要深思的。……我最開始想的是,與這些處於貧困的當事人們一起使用這個空間,要同他們保持距離,不能侵犯他們的活動空間。雖然他們讓我盡可能隨意,但這隨意並不是一種好的方式。所以制定共同體規則是非常重要的。固然,可能回因此在活動過程中發生很多事,也可能會出現各種問題,但我們需要在「你是什麼樣的人,這裡是做什麼的地方」這一點上達成共識,並讓每個人都能認知到這一共識。我們需要不斷努力,讓每個人都能接受共同體的規則。

讀書會上,金允英提到了尤拉(化名,參加「貧困人類學」課程的學生,同時也是遊民夜校的教師)曾說過的話。

尤拉曾對我說過,她在大學學習女性主義的時候與在遊民行動中觀察女性露宿者、思考女性主義的時候,想法是不同的。並且,長時間以來一直站在「我」是女性/受害者的立場上思考問題,突然間接觸到男性遊民,一方面感到等級秩序,但同時「我」有家可歸,「那個人」卻沒有,這些都讓尤拉陷入思考。……貧困問題不是誰的痛苦更加重要,不是一個競爭問題。我認為這本書的意義在於,有人開始去苦惱如何連接彼此並立體地使這種連接進行持續性的發展。

進入大學,通過學習女性主義開始關注社會問題的學生們,在分析任何問題時都將女性觀點看得很重,但同時她們卻坦白自己其實並未做好與其他女性接觸的準備。正敏(化名)曾與我們一起,為採訪冠岳社會福祉活動家金順福(音譯),去到位於新林洞矮坡頂盡頭的老人公共空間,後來,她復述了這次見面。正敏回憶道(與我的回憶一致),當大部分獨自生活的奶奶們(低保者)招呼學生們一起做晚飯時,學生們猶豫不決,完全不知道怎麼樣「一起」去做。

我之前一直在做的,是在大學社會中以20多歲的女性視角來感知世界。……所以,觀察這些奶奶、與她們對話這種事情對於我而言是陌生的。我開始思考,在那樣的女性生活中,女性問題究竟是什麼。

參加「貧困人類學課程」的遊民夜校教師和靜(化名),雖然很長時間以來一直都在思考貧困問題,但在面對評價自己外貌與身材的遊民時,還是顯得不知所措。「(在遊民夜校的)第一個學期,聽到這種話是很不適應的。比如很漂亮、化完妝以後就『變得不一樣』等等。」和靜通過夜校活動與人類學課程,開始思考僅以「男vs女」無法定義的關係的複雜性、也明白了自己貫徹實行的素食主義對遊民而言是多麼的困難,她以此為例談到了「等待」這一重要的問題。

我知道這個空間(流浪者夜校)對他們來說是個十分重要的場所。所以即使聽到令我不適的話,我也沒有將自己置於「受害者」的位置,而是首先試圖瞭解那個人經歷的生活,想要建立不讓那些話反復出現的空間。

總之,隨著相遇樣式的多樣化,學生們那種原先只關注「自我-女性」安全問題的視野變得更為開闊。有些學生說:「老師,女性好像不是單數。」而新的問題又總帶來其他問題,一直不斷延續。「以受害者『我』展開的女性主義抹去了什麼聲音?」「是否比較過女性遊民承受的痛苦與「我」承受的痛苦?難道「她」也像「我」一樣夢想著自主、獨立的生活嗎?」

6. 配置的其他可能性

在相遇的現場,我與學生們採訪的活動家,都異口同聲地強調了連接的必要性。他們也提出了各種方案,比如:尊重反貧困運動追求的價值並一起參與其中、即使是小事也要將「我」在日常中感受的貧困與其他貧困連接在一起、「我們」應共同努力去解決無法認識到此類相互性的問題與溝通上的障礙等等。學生們也一樣,他們中很多都開始反問自己,韓國社會蔓延的貧困是如何在自己的視線中變得模糊不清的。採訪龍山慘案真相調查委員會活動家李原浩(音譯)的一個學生寫下這樣的感受。「一方面,我反思為何自己現在才知道這個事件,同時也好奇像龍山慘案這樣的事件為什麼得不到與我同齡的20歲左右的年輕人的關注。」

但是,當我深切感到那種要與走過不同人生的不穩定無產者進行連接的必要性,並且與他們互表堅定的決心後,突然有一個瞬間讓我意識到這件事並不僅僅是表面看起來那麼簡單。這也是我在讀完學生對活動家「空氣」(筆名)的採訪所感後所產生的念頭。我直到那時才意識到:1.被我稱為有話語權的不穩定無產者,即具有教育/文化資本的青年,他們的內部也存在著相當程度的等級秩序。2.雖為少數,但參加這門課的學生當中,既有基礎生活保障者與次上位階層、也有與貧困階層(通過本次採訪從活動家裡那裡瞭解到的人群)的經濟水平與生活經驗相仿的學生。

2018年11月中旬,我們以與其他活動家的相遇完全不同的方式,對活動家「空氣」進行了採訪。她為生計奔走於慶南工廠時,使用的是自己的本名,但在首爾參加各種各樣的社會活動與文化活動時,則一直使用「空氣」這一代稱。「空氣」很年輕,與學生們年齡相仿。她作為常駐活動家,就職於「安心做買賣商人協會」。此團體是在積極支援因城市鄉紳化過程被強制驅逐的商人租戶們的鬥爭中形成的。「空氣」在2010年「佔領「圓桌面館」活動中,與許多境遇窘迫的小商人結下緣分,但我與學生們比起協會活動,對「空氣」講述的自我生活軌跡更感興趣。她自初高中時便以青少年人權活動家的身份游走在各種現場,這讓我們感到很有趣。並且她將進行活動的「我」與同貧窮抗爭的「我」連接的言說方式也令人印象深刻。「空氣」在上高中時,曾積極參加過青少年人權活動,後來,當她中途退學,她陷入了「不想上學?還是不能上學?」的苦惱中。

我總是認為,現在的大學不是學習的空間,而是不斷製造不公平的空間。而且我沒有什麼真正想在大學學習的東西。交了學費在大學學一門知識,這有什麼意義?其實,我很多時候都在想,上大學是不是除了拿到畢業證就沒有其他意義了?所以我對大學有一種排斥感。但是這裡面最大的問題還是來自經濟方面。如果我的經濟狀況比較充裕,那無論如何我都會去上大學。但如果我的父母相信「可以在這一體制內生存下來」的話,那麼我可能沒辦法這麼輕易做出決定。正因沒有人對我說你必須要上大學,所以我對這一問題無法做出判斷。我一直同奶奶一起生活,奶奶對現今社會下大學是個什麼樣的存在、如果不去上大學會遭受多麼可怕的區別對待並未有太多瞭解。所以她只是說「大學和你有什麼關係啊?」

經歷了多次鬥爭的「空氣」曾暫時忽視了自己其實是對誰也無法伸出援助之手的貧困青年這一事實。當她意識到這一點的瞬間,「空氣」說自己感到了一種前所未有的無力感。她幫助殘障人士、輾轉多地打工、甚至到昌源拿著最低時薪在有毒污水區域附近工作。學生們認真傾聽著「空氣」的故事,並在後來撰寫報告時將貧困在自己生活中所代表的意義書寫出來。世美(化名)在自己的寫作中吐露了進入大學後生活上的艱辛,也提到了所謂「勇氣的貧困」。這是一段令人始料未及的話。

我最終還是與自己試圖小心翼翼逃離的貧困再度相遇了。那是我不想再觸碰的、與周圍環境截然不同的貧困。並且我產生了一個想法:自己的貧困並非僅僅是經濟上的絕對貧困。我的貧困,還在於「勇氣的貧困」。活動家「空氣」在其應處的位置上發出自己的聲音,試圖改變世界。而我呢?只是試圖安靜地隱藏自我的存在,將自己遁形在這周遭環境。我所處的社會是不知道這般存在的。我依照當今社會的普遍規則考學、找工作、尋找伴侶,甚至不惜將「自我」抹殺而活於這世上。但是當我看到「空氣」,我感到了一個真正活著的、真的在呼吸的人。並且從中意識到一件我遺忘許久的事:「自己身體內的某些部分在蠢蠢欲動。」

當書問世之後,我有了更多機會與生長在經濟不寬裕家庭的幾位學生(包括世美)進行了更深入的對話。即使他們都在家庭的慢性貧困與將自我商品化的過程中經受著雙重郁積,但自他們口中訴說的貧困敘事卻不盡相同。世美通過與「空氣」的對話很久以來第一次感受到了內心生命力的萌動,但銀熙(化名)卻談了許多朋友與自己間的距離問題。銀熙的許多朋友在旅行、語學研修、讀研等人生分岔路上可以輕鬆地做出選擇,但她自己卻要在這些選擇之間反復苦惱。而秀晶(化名),則在課上面對將與自己的家人、自己的生活並無太大不同的人們對象化這件事上感到了某種異質感。

事實上,我討厭與這些相遇。因為貧窮之人特有的那種憂鬱、煩悶以及沒有希望的感覺。就像讀書會上活動家金允英說的那樣,「只要將內心之門稍稍打開一點,你們也會迎來希望。」我很理解她說這句話時流露出的感情。因為那是一種永不停止的煩悶。就像我父母一樣。

他們身處將中產階級以上的消費水平與文化資本視為理所應當的大學,偶爾也不得不自我貶低、將自己作為透明人隱藏起來。但這些學生們雖然一邊用這一事實進行自嘲,一邊卻強調(如銀熙所說)自己所在的位置「是歷經貧困卻可將其他者化的位置」。因為學習好、外部資源多、並且有著即使不富裕也願意支持自己學習的父母,所以他們掌握了表達自己的語言、踏上了另一條路。雖比起同齡的大學朋友而言有著更多的不安,但他們仍是「有話語權」的不穩定無產者。

總而言之,回視每個人在各自生活中製造的「貧困—配置」、發現之前未被連接的支點、又或是進行新的連接試圖一點點改變貧困的固有配置,這一過程的點點滴滴組成了我與學生們在「貧困人類學」課程中實行的「教/學內容」。雖然這一個學期我們彷彿一刻也未曾停止過學習與思考,但這並不意味看待貧困的視線會因此發生質的變化,也不意味所有人都會積極參與到反貧困運動中去。對一部分學生而言,書的出版會成為有利於他們就業的履歷,而在撰寫報告時,也會有些同學執著於小組內每個人的貢獻度而變得敏感。但即便如此,仍有許多學生在一個學期的課程結束後,成為反貧困活動團體的活動家、參與集體會議以及通過研究和就業繼續保持並擴展自己對貧困問題的關注。無論是公平還是安全,為了疏解「我」的不安而擁護對言行不一的其他不穩定無產者的區別對待與嫌惡,針對這一現象可能進一步深化而帶來的危險性,他們也開始了有了屬於自己的思考。而我也通過這段經歷,得以對反貧困現場的性別秩序與大學生團體內部的貧困問題有了深瞭解的機會。

一晃三年過去,通過不斷相遇而建立的關係紐帶使我們可以在2022年第一學期的「貧困人類學」課堂上開展關於東子洞棚戶村公共開發的共同研究。通過之前的課程,我們與東子洞棚戶村已建立了緊密的聯繫。所以當2021年2月國土交通部發佈公共住宅產業項目後,當居民與物主圍繞開發方式爆發衝突使棚戶村陷入前所未有的混亂時,我與學生們便將其視為核心現場,試圖以此深刻瞭解韓國社會的貧困、住宅、開發等問題,並在這一過程中試圖一起學習並進行現場的共同研究。東子洞捨廊房/協同會的居民們與我們曾採訪過的反貧困運動團體的活動家們熱情接待了學生們,作為當時課程項目的助教、將棚戶村現場研究出版為《東子洞的人們》(2021)一書的鄭澤辰也向學生們介紹了東子洞一帶的概況。2018年採訪合作社活動家宣銅洙(音譯)的畢業生們也重新回到課堂之中。他們對學弟學妹們訴說了當時是如何憑借在課程中的所見所聞所想將貧困這一主題以新的方式引入自己生活中的。

《東子洞的人們》

정택진, 빨간소금,2021

允靜(化名)便是其中之一。最初,她的大學生活與社會運動毫無聯繫,但卻在課程結束後成為了遊民夜校的志願教師,現在則任職於韓國城市研究所,繼續著對貧困問題的研究。允靜說自己正是在2018年參訪棚戶居民理事金鄭昊(音譯)時,因他的一席話而確立了自己未來的就業方向。她記得當時金鄭昊是這麼說的。

到了年末,教會和各團體都是來去匆匆。國會議員也是一樣,當選後就不見蹤影。弱者到哪裡都是弱者,強者在哪裡都是強者。弱者們經常說要不斷增強自己的力量,但實際上卻一點力量也沒有。我們如果不加思考地與強者硬碰硬,那必定會輸得很慘。所以,說強者會支援弱者?說他們會與弱者一條心?絕對不會。學生們聽了這些故事也許會留下些什麼,但當他們離開這裡,這些記憶又會持續多久?

在本文中,我將一部分經濟狀況各有不同,但都具有一定教育與文化資本的青年大學生稱為「有話語權」的不穩定無產者,並對瀰漫在他們不安定性中的兩面性(憂鬱與渴望)與等級秩序做了分析。雖然不平等與脆弱是所有人的狀態,但我仍在這一前提下特別關注這些青年的境況,並用特殊的教學形式引導他們與其他不穩定無產者相遇。這是因為我認為,他們在之後面對自我困境/創造性時所運用的思考能力,會成為衝破現階段——這一脆弱(新冠爆發後尤甚)生命間反目持續性支離破碎的境遇——的突破口。是痴迷公正、實力、努力等因素,提出「很早便在競爭中被淘汰的其他脆弱生命沒有資格發聲」這一主張?是與這種想法合謀的同時,追究對青年們進行冷笑式批判或敷衍式安慰而逃避責任的有權階級的責任?是將遊民或難民看做威脅自身安全的存在,贊同對他們進行法律制裁?是關注長時間在生死邊界上孤軍奮戰、連追求作為受害者權利的感知能力都喪失的人所處的環境,以此開闊自己看待問題的視角?是將自身的創造性與將個人看作「身體內外部界限分明」的個體的正體性政治相連接?還是以「超越人與人之間肉體界限的運動」去拉開真正的生態紐帶的序幕?

就像梅里菲爾德所強調的那樣,「持續的相遇會使一切變得不同。它將人們推向生成與變化的過程。」這是一個將不平等視為普遍,層疊的不安迫使「受害者宣言」出現的時代。但即便如此,仍有一些生命是「更」為脆弱的。當暴雨襲來,某些城市的車主會因自家轎車被淹而大倒苦水,但與此同時,有些人則會因被困在半地下的自宅中束手無策、只能慢慢等死。在這個放棄相遇、連接,放棄去細細審視其他不安生命的時代,人類學該何去何從?我認為,比起單純地接受人為的配置,我們需要的是一種一起創造配置的倫理性實踐。當然,我們也需要忍受在這一過程中產生的無數徒勞。

(因篇幅所限,譯文省略了原文的三個注釋與參考文獻。)

・本文選自趙文英教授著書《貧困過程빈곤과정》第8章,首發與公眾號「雜和音」。

・選文只做推薦作者相關研究的書目參考,不得用於商業用途,版權歸原出版機構所有。感謝「雜和音」授權轉載。

・圖片部分源自網絡,部分由作者提供。

The Politics of the Encounter

Andy Merrifield, University of Georgia Press,2013

『빈곤과정』

《貧困過程》

(지은이), 글항아리, 2022

[韓]趙文英,坡州:字缸出版社,2022

【作者簡介】趙文英(조문영, Mun Young CHO),延世大學文化人類學教授。主要致力於研究中韓兩國的貧困、勞動、青年、社會治理等問題。首爾大學言論情報學學士、人類學碩士,斯坦福大學人類學博士。著有『The Specter of 「the people」: Urban Poverty in Northeast China』(2014年度美國人類學協會安東尼利茲獎)、『빈곤과정』(第64屆韓國出版文化獎)。編著『헬조선 인 앤 아웃』『우리는 왜 가난을 외면해왔는가』『민간중국』『문턱의 청년들』等。譯著有『분배정치의 시대』。

【譯者簡介】牛紫韓,延世大學韓國現代文學博士在讀,國際韓國語通翻譯學會口筆譯會員,新東方韓語講師。《把自己作為方法》韓文版譯者,共著『문턱의 청년들』。主要學習方向為1990年代中韓小說中的性話語與身體意象。