【編按】促進轉型正義委員會於今年五月依法解散,是政府推動還原白色恐怖歷史真相的主要單位。然而,台灣主流的轉型正義歷史認識,始終難以面對與承認的一個歷史是,曾經有一群政治犯是受到中國革命所感召,依此展開具有工人階級意識的組織實踐,並懷抱著認同紅色祖國的情感。這群老前輩的精神也影響了一代年輕人,這群年輕人如何在出獄及解嚴後的台灣社會承繼這樣的精神,各自在工人運動、兩岸分斷問題等持續努力?

作者劉國基,台中人。祖父白手起家、勤勞經營,蓋起「彭城堂」。父親於日據時代出生,小學公學校畢業後,曾做過書局學徒、郵差、修車廠學徒、卡車司機,最後考進日本警察學校,畢業後被分配到台中刑務所當教化部長。大東亞戰爭爆發後,負責押送台灣囚犯至海南島勞役報國,直至光復翌年末才得返鄉,與泉州系移民後代的母親相識並結合 。

劉國基出生於1953年,高中時代因主編「台中一中校刊社」結識了大量文友,透過「美國新聞處」及舊書攤瀏覽了大量「禁書」、新聞雜誌,因此結識書友王曉波等人,後因涉案「戴華光案」遭逮捕關押,入獄九年八個月,出獄後即任夏潮聯誼會主任秘書,籌組中國統一聯盟,來年任中國統一聯盟首任祕書長。1992年考進台灣大學新聞研究所,畢業後在《遠見》雜誌任高級編輯,1995年獲金鼎獎最佳雜誌報道獎,1996年考進中國人民大學新聞學院博士班 ,獲博士學位後,長居大陸工作,任北京大學新聞與傳播學院教授等職務,近期因健康原因返台。

劉國基首次親述歷史,回憶光復之際的父親母親、七〇年代的風雨飄搖以及他眼見火燒島上的白色恐怖。新國際將陸續刊登作者文章,邀您共同經歷屬於這片土地的台灣記憶。在〈北京大學燕園授課瑣憶〉這篇文章中,作者從他去北大任教,談起他自台灣解嚴之後訪問中國大陸和開始參與兩岸交流工作的因緣,以及作為統派而不了解當時的中國大陸而選擇前往中國人民大學新聞與傳播學院就讀的思考,也談及後續工作與到北京大學廣告系任教的經歷。

【前言】

對很多職業教員而言,在北大燕園教書,跟在其它高校課堂上課,應該沒有什麼不同。不過,對一向標榜「客戶導向」的廣告專業人士,它必須有所不同,也必然有所不同。因為人、時、地、事、物都不一樣。

轉眼之間,我從1999年開始在北大藝術系廣告專業教授《廣告管理學》開始(當時北大新聞傳播學院廣告系還未成立!),到2019年給政府管理學院講授《整合營銷傳播學》為止,由於心臟病和腎臟病拖累,結束正式上課生涯,竟然20個春秋匆匆飄過。何況我已經68歲了,我們這一代「傳統的、非數字化的、非數據庫驅動的」老把式(英文翻譯是「traditional, non-digital, non-data base driven old SOB」),也該正式告別廣告江湖,以免耽誤中國偉大的市場經濟進程,以免成為「數字化品牌中國」前進道路的絆腳石。

然而「老兵不死。他們只是逐漸凋謝。」(美國麥克阿瑟將軍名句「Old soldiers never die. They just fade away.」)且來聽聽一位90年代中國廣告界台灣老兵來嘮嗑「白頭宮女話天寶遺事」!

【緣起】

說起我來北大教書的過程就得從我為什麼來祖國大陸的因緣掰開龍門陣。

1987年7月14日台灣地區長達39年的戒嚴軍事統治解除,我從那惡名昭彰的火燒島政治監獄被關10年釋放(真的鐵窗苦讀修行!),回到故鄉台中鄉下,辦完母親喪事後就去台北擔任台灣左翼統派知識分子團體「夏潮聯誼會」的主任秘書,1988年參與組建台灣「工黨」並擔任「中國統一聯盟」的建盟秘書長。這時我的工作主要是政治營銷與政治傳播方面。

1988年夏天我應邀去美國新澤西州立大學Rutgers校區參加林孝信主持的「台灣民主運動支援會」夏令營,認識北京來的「中華全國台灣同胞聯誼會」會長林麗韞和聯絡部長林釵,徹夜長談到天亮,她們邀請我到國內來考察,於是會議結束後,我就先不回台北,從舊金山直飛東京轉上海再到北京。林麗韞是出生於我們台中縣清水鎮的同鄉,太平洋戰爭前夕隨經商的父親移居神戶,林麗韞從小在日本成長受教育,日文極為流利。高中時期因為閱讀斯諾的《西行漫記》(即《紅星遍照中國》Edgar Snow, Red Star over China)一書,對中國開始嚮往,終於在1953年進入北京大學生物系學習。1972年日本首相田中角榮訪問中國,她被抽調去給毛澤東和周恩來總理做口譯,也陪伴田中首相在北京玉淵潭公園種下一片櫻花樹林。

記得過境日本成田機場時在免稅店買到喜多郎作曲演奏的《絲路組曲》錄音帶(NHK紀錄片《絲路》插曲),竟被那神秘、寂寥、空闊、磅礡、蒼涼的電子音樂旋律感動的陷入飄渺的沈思境界:「是啊!那就是我的祖國啊!我的大西北!西安、蘭州、敦煌、河西走廊、天山南北路……..」

李白詩句「不見長安使人愁」老是浮現在我飛行的腦海中。

抵達北京之後被安排到長城、十三陵、故宮參觀。接著,我直接飛到上海、福州轉陸路去莆田、漳州、廈門、廣州,再到海南島環島一圈。堅持繞道莆田去湄洲島媽祖祖廟祭拜,因為從小跟著外婆和母親都拜媽祖,我坐牢期間她們屢次哭倒在媽祖神像前,祈求神明保佑我早日平安回家—-我必須替她們去還願。(而堅持去海南島考察是因為日據時期,我父親跟上千名台灣囚犯被日本殖民政府拉到那個荒島去參加「帝國拓殖」,直到二次大戰結束後第二年秋天才得以回家……小時候經常聽他與「海南島友們」談論天涯海角往事。我對海南島許多地名歷歷在目。)

拜謁祖廟時,主持人林老婆婆陪著我祭拜(她把文革十年浩劫被紅衛兵砸爛的祖廟廢墟,親自一磚一瓦地重建,終於感動鄉親們一起動手,甚至連台灣漁民都拉來建材共襄盛舉!)林主持親自替我向媽祖祈求,應允請回一座60公分高的木雕神像分身,非常殊勝。我背著這尊媽祖過境香港轉機要回台北時,機場內的台灣旅客幾百人紛紛向我鞠躬禮拜,甚至有跪下來磕頭的,搞得我實在不好意思。

這是我首次祖國之旅。沿途經過的每個城市,我都在一大早就出門去觀察當地菜市場,看看攤販所賣菜色、價位、人民衣著、購買力等等。這是大陸改革開放初期的第一手市場調查。我為當時的中國市場匱乏著急,為當時的中國居民貧困嘆息。

1989年1月我就率團參加哈爾濱舉行的「第一屆台灣青年冬令營」,讓台灣學生領教什麼是零下20度的滋味和「千里冰封、萬里雪飄」的豪邁。6月又帶團參加福州舉辦的台灣青年夏令營。去了江西廬山開會,台灣年輕人在遭受「四大火爐」南昌的42度酷暑烘烤之後再享受廬山的無比清涼。還有一件特別有意義的事件,不能不提。當年4月份我擔任中國統一聯盟秘書長前來北京與全國政協聯繫工作,恰巧胡耀邦同志過世,我提出要求參加他在人民大會堂的告別式,獲得批准。告別式由楊尚昆主持,鄧小平、鄧穎超等等都站在第一排。可能因為我是在場的唯一台灣同胞吧,獲得特殊禮遇,居然也安排站在首列。跟著一群久經考驗的老共產黨員一起高唱國際歌,看著棺木蓋上黨旗、蓋國旗⋯⋯

1990年我又擔任「中國統一聯盟訪問團」秘書長,與統一聯盟執委會代表團到北京會見中共中央總書記江澤民,溝通六四之後嚴峻的兩岸關係,建議對參與運動的知識分子與青年學生採取更加寬容的政策。(*另文細說!)

必須指出,這期間,從事兩岸交流工作還有一定風險,尤其我們這些有前科記錄的政治犯,每次出入境都會被安全官員「洗澡」(徹底大搜身)。而當時台灣當局尚未開放大陸觀光與經商,只能「探親」。入境時機場特務詢問我「你在大陸沒有親戚,你探什麼親?」我說:「我去相親!」是啊,相親之後成親,不就有親可探了嗎?!

1989年秋天,由於眾所周知的那場六月風波,心力憔悴的我跑到菲律賓擔任「株式會社近代物產」駐在馬尼拉公司代表,負責結交外交部、農業部官員以及國會外交委員會與農業委員會的權勢議員,跑遍菲國北部呂宋、中部維薩亞跟南部民達那厄等三大群島。這時我主要工作是政府公關和國會公關。真的喝了很多很貴的白蘭地與威士忌,身體開始出現警訊。到北京阜外醫院住院檢查,發現高血壓與心臟病早期症狀,我雖不太在意,但決定離開腐敗的馬尼拉政商圈子。

1991年夏天我回到台北擔任《海峽評論》雜誌主編,來北京採訪過「台灣民主自治同盟」那批參與1947年台灣228事件的地下黨前輩蔡子民、吳克泰、葉記東、周青等(他們在事變失敗後逃亡大陸),也在台北採訪過馬英九(時任台灣「行政院研究發展考核委員會」主任委員)縱談兩岸統一問題。

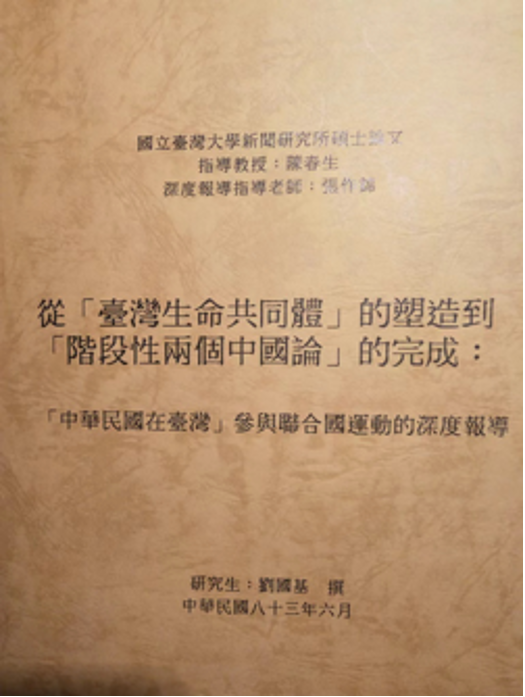

1992年為了考察台灣大學法學院學生的政治形勢,我考進台大新聞研究所就讀,畢業論文就是關於戰後台灣被國際強權勢力介入的分離主義運動的「深度報道」。台灣大學新聞研究所是老燕京大學新聞系畢業的喻德基博士,離開美國哥倫比亞大學新聞研究所所長職務後回台灣創建的,目標是培養「新聞記者」而不是「新聞學者」,所以學期跟學科設置,原先也想比照美國哥大模式。但台灣教育部學制規範,碩士課程必須兩年,不能只是「新聞專業技巧」,因此我們就中文、英文各搞一次,也添加更多「學術的」內容⋯⋯畢業後進入台北《遠見雜誌》擔任高級編輯,負責政治外交路線。

1995年夏天雜誌社策劃「鄧後中國」專輯,對大陸的政治、經濟、社會、文化、科技等等各方面深度報道,我負責政治專題,到山東採訪過省長李春亭,到四川採訪省委書記肖秧,大陸省部級領導歷練完整,功力深厚,台灣政客井底之蛙,無法想象。尤其是肖秧,本來只約見30分鐘,結果相談甚歡,跟我談了兩個小時。他最有趣的段子是,1989年夏天擔任重慶市委書記,開市委會議時,公安局長質問他說上級要我們抓動亂份子,你為什麼不讓我們抓?肖秧回答:「這裡沒有動亂份子,只有亂動份子。」公安局長說什麼亂七八糟的「亂動份子?」這位市委書記說:「這不是我說的,是毛主席說的。毛主席說不讓右派亂說亂動—- 」,「他們只是亂說亂動,還不到動亂地步!」所以沒有動亂份子,不能抓。

結果這個專輯在台灣的大陸研究學者群中獲得極高評價,卻在市場銷售非常黯淡。

反而我們另個專題報道《新台灣人》專號獲得台灣市場青睞也獲得台灣行政院新聞局金鼎獎,我也沾光獲得兩座金鼎獎──「最佳雜誌報道獎」和「公共服務獎」。

一般新聞工作者獲得金鼎獎之後不是發獎金、加薪就是提職稱。不過,我們雜誌的發行人跟總編輯王力行私下召見我,說他們壓力很大,說台灣特務要我「別再寫文章了」。不過她希望我還留在《遠見》雜誌社工作,「至少我們還可以保護你嗎!」於是我就被調換工作去幹「後期製作召集人」,負責從封面到封底之間全部印刷、紙張、油墨、製版、分色、套印、圖片、說明、校對、數字等等瑣碎精細工作,這個我這種粗枝大葉德性者絕對幹不來。勉強做了3期,每次出版後檢討會議都被批評得滿頭包。

於是我遞上辭呈,發行人高希均跟總編輯王力行請我吃了一頓飯,送了一個大紅包,再見。非常感謝他們。他們都是好人,在專業上協助我成長、成熟。他們都是外省人,其實內心也都是支持兩岸雙向交流和平統一的。王總編輯的丈夫還是當時台灣海峽交流基金會文教組組長張全聲,但是台灣特務的壓力他們也不能抗拒,記得王總編輯在我面前還發飆說:「憑什麼不讓你寫文章?就因為你是統派?如果你是民進黨,早就當立法委員了!」

在台北苦悶的徬徨期間,突然想到我在大陸採訪時,感覺對大陸太不瞭解(這對我身為統派而言是個遺憾和慚愧!我們鼓吹統一而不瞭解大陸,就像業務員推銷商品卻不瞭解自己販賣的東西。簡直可恥至極。),最好的瞭解方式就是去北京讀書深入學習。於是我就報名參加大陸對台招生考試,竟然僥倖考入中國人民大學新聞與傳播學院博士班,獲得教育部國家獎學金(每月人民幣750元,注意,當時副教授薪資每月才800元!)接受鄭興東教授指導。同時我也「勤工儉學」在盛世長城國際廣告公司實力媒體擔任「公關總監」後來又任「媒介策劃總監」。本來我設想的研究方向是政治營銷與政治傳播方面,但是我的博導說,你是台灣人,這類題目尺度不好掌握,你還是依託國際廣告公司的行業經驗以及平台優勢,撰寫相關的專業比較妥當。因此,我就決定研究「整合營銷傳播系統」。

1999年6月我順利畢業獲得博士學位。博士證書寫的是「文學博士(新聞學)」。當時中國學術分科還沒「與時俱進」,後來才有「新聞學博士(傳播學)」,現在終於有「傳播學博士(廣告學)」的封號了。但是「營銷傳播專業」到現在,無論在學科設立或行業註冊,都無法通過。反之,「廣告」這個詞語卻概念無限放大,在美國可能是商學院系的一門選修課,在中國卻可以成立「學系」甚至「學院」。當然,這也是中國廣告學者們堅持奮鬥的結果。這也是「具有中國特色」的學科建設,百分之百反映咱們的學術自信與文化自信。記得2018年中國傳媒大學院系調整,學校本部領導原先想把「廣告學院」併入「經濟管理學院」內,結果碰了一鼻子灰。廣告學院院長黃升民教授霸氣回答:「要合併就把經管學院併入廣告學院!不論以學院歷史、學術地位、行業影響力各項指標,廣告學院都是中國傳媒大學的名片。」

【邂逅】

1999年7月我在實力媒體答應最大客戶「中國寶潔公司」要求,負責組織中國電視台廣告部主任赴美考察商業電視台廣告業務運作模式,包括廣電總局幹部、省級衛視台等負責經營的副台長或廣告部主任等30名,對ABC、CBS、NBC、CNN、FOX TV、Universal Studio等傳媒廣告部和Coca Cola、P&G等大客戶總部以及A. C. Nielsen數據調查公司、Zenith Media紐約總公司等拜會,聽取簡報,交流意見。我跟中國寶潔公司的Scott Xiao兩人負責現場口譯,累的人仰馬翻。

回到北京稍事休息,有天下午,盛世長城廣告公司代表中方股權的副總經理王春泉(黨委書記)來我辦公室拉我去他房間,介紹我結識一個「土鱉」,那人約莫40歲開外,愣頭愣腦,衣著樸素,謙遜含蓄,言辭木訥。他說北京大學廣告專業要成立「現代廣告研究所」,想找4A廣告公司的專業人士幫忙等等。我不假思索,當場爽快答應。

那個土鱉就是陳剛!

注意,這裡「土鱉」一詞是大陸知識分子彼此嘲諷的戲謔用語言,沒有惡意。大陸改革開放以後,學術文化界也逐步崇洋媚外,給與海外歸國學人許多優待政策,這批被稱為「海歸」(海龜)的天之驕子相對應的就是沒出國留學的土博士 ,簡稱「土鱉」。北大、人大、清華都有許多土鱉。我也是來自台灣的土鱉:國立台灣大學的碩士、中國人民大學的博士。

【開課】

陳剛邀請我去給他的孩子們開課,我同意。原先講授《廣告管理學》的何海明因為擔任未來廣告公司副總經理業務太忙,分不開身,拜託我來接替他教學。

根據我的瞭解,「廣告管理」的範疇應該是「以企業品牌的立場出發,對企業營銷傳播全鏈條各面向各環節所進行的策劃、執行和控制的全過程。它既不是政府工商行政管理部門對廣告相關行業的管理法規研究,也不是廣告代理公司對客戶服務、市場研究、創意設計、以及媒介策劃、媒介購買的專業知識和技巧。它還不是數據供應商的市場調查、媒體監測、或廣告效果研究。它更不是各種傳媒廣告部的業務發展,例如廣告產品開發、廣告時段包裝、廣告插播編輯、廣告作品審查以及廣告客戶服務等潛規則運用 ……

但是企業品牌的廣告管理人員必須掌握上述各方面各層次各環節的相關知識與技能。

我就是這樣教育學生的。

教科書除使用Rajeev Batra, John G. Myers & David A. Aaker, Advertising Management, 5th ed., [Upper Saddle: Prentice Hall, Inc., 1996] (中國人民大學出版社授權翻印)之外,還給學生列出3頁的參考書目,就廣告管理涉及各個專業領域,例如消費者研究、媒介策劃、創意設計、提案技巧、媒體公關以及品牌管理等等,都有羅列。我還引進4A公關公司內部培訓講義、案例教學。有機會還把各領域的傑出專業高階人員請到課堂現身說法,也帶學生到電視台、4A廣告公司、數據調查公司去參觀,聽取簡報。中央電視台、北京電視台、CSM央視索福瑞、CTR以及盛世長城廣告公司、中視金橋等等,都有我的學生去參觀,獲得他們副總、總監級別親自做簡報。

記得2004年清華大學新聞學院請我去給大四學生開設《廣告學》課程,院長李希光問我授課內容,我把在北大廣告專業的課程大綱、參考書目和案例討論等教學檔案發給他看。他看完嘆口氣說:「你這麼上課,以後我們還怎麼教學生?」2004年我因為去長沙中聯重工科技發展有限公司擔任「策劃總裁」無暇兼顧,就把中國傳媒大學廣告研究所《品牌管理學》的授課辭掉,被黃升民院長破口大罵:「你留下的爛攤子,叫我們怎麼接?」據說,習慣我的授課風格的研究生,連續排斥了兩位黃院長安排接班的系上教授,最後,只好他自己上課。

我上課時的確充滿激情,語速極快,恨不得把自己知道的知識與經驗都毫無保留地倒給學生的大腦。遺憾的是時間真的不夠用。課余時間,學生願意跟我聊天吃飯喝茶喝酒的,我都歡迎。因此,北大廣告系的傑出校友當中也多是傑出酒友,迄今還能經常相聚。我還曾經安排某些學生到電視台或廣告公司去實習和勤工儉學,讓他們提早歷練「廣告江湖」。

【故人】

在北大教書最有趣的是,竟然見到30年老校友,恍如隔世。

1999年末,陳剛請我去北大西南門外一家四合院式的江西菜館包廂內吃飯。開席之前介紹賓客時指著一位50多歲、留著小辮子的高個子男人問我:「認識嗎?」我說沒見過。他說:「你再想想?」我說想不起來。陳剛又說:「想想輔仁大學?」我還是沒印象。

最後這個男人憋不住了。說:「大哥,你真的就是我記憶中的劉國基嗎?」

原來他就是李傳屏,廣告江湖人稱「李小辮」。1976年我從台北輔仁大學法文系畢業考進輔大語言學研究所,還跟外語學院的本科生經常交往,法文系我的學妹Blanche跟我特別親近。李傳屏是輔大商學院企管系學生,正在追求她,死纏爛打,我心中有數。

我的學妹圍著我轉,李傳屏圍著我的學妹轉。我們3人構成「太陽- 地球- 月亮」的旋轉體系:李傳屏是月亮繞著地球轉,Blanche是地球繞著我轉。我是恆星太陽吧?

後來由於家庭門第相差懸殊,這段追求無疾而終。在台北,女方家庭是億萬富翁,男方家長則是經濟弱勢的外省老兵。其結果我一開始就心中有數的。

後來我在1977年研究生2年級時被台灣警備總部抓去軍法審判,死刑起訴,判決12年。我跟輔仁大學的同學們就「十年生死兩茫茫」了。出獄後轉眼又過去20年。再見到李傳屏,非常激動,第一件事情當然就是詢問Blanche學妹,據說在美國,很好。沒聯絡了。很好。

這次在北大再見李傳屏是善緣。但是,我們竟然錯過共事良機,又是惡緣。李小辮1993-1996在盛世長城國際廣告公司擔任總經理,是中國第一家營業額超過30億人民幣的廣告公司。李傳屏在1996年秋天離開這家讓中國廣告人仰望的4A公司。而我則在1997年夏天進入北京實力媒體工作,與盛世長城國際廣告公司屬於同一個集團,一起辦公。而「媒體購買專業」這種業態,在當時中國的工商行政管理不准註冊,只能是Saatchi & Saatchi 在中國合資公司「盛世長城」旗下一個「品牌」名稱。

李傳屏喝酒時經常遺憾地對我說:「如果咱弟兄當時在一起經營Saatchi& Saatchi一定可以做出一番轟轟烈烈的大事情!」

結果我們弟兄倆雖然沒能在4A廣告公司合作,倒是的確在北大校園一起給廣告專業學生共同授課。

說不定,這對中國社會與中國經濟的貢獻還要更廣大更久遠。

【反思】

回想我在北大講學這20個春秋,結識很多中國廣告學術界的優秀教授,也享受「得天下英才而教之,一樂也!」的境界。這期間,我也犯過不少錯誤,發過不該發的牛脾氣,如今細細想來,未免矯情。例如2000年9月份,有一個下午我到教室上課,看見有一大半學生沒來,內心未免生起悶氣。課代表向我解釋「今天學校籃球比賽,有10個學生去參加球隊,另外一些人去加油做啦啦隊。」我連忙收拾筆記本電腦跟行李包,跟學生說:「行!你們很忙,我也很忙,咱們兩不耽誤!」於是頭也不回就走出課堂走出校門。半路上手機連響數次,原來剛哥打來致歉,求我回去上課。

這可能是北大校史上第一次有老師罷課!

下周上課時,學生們送上99朵玫瑰花,附上一張全班同學簽名的道歉信。我反而無地自容。內心淌血。

(20220623完稿於北京昌平天通苑西一區,7100字)