(本文原發表於高雄市產業總工會刊物《工議》第六十九期,2020年9月25日

作者蔡志杰為全國教保產業工會執行秘書,感謝作者提供轉載)

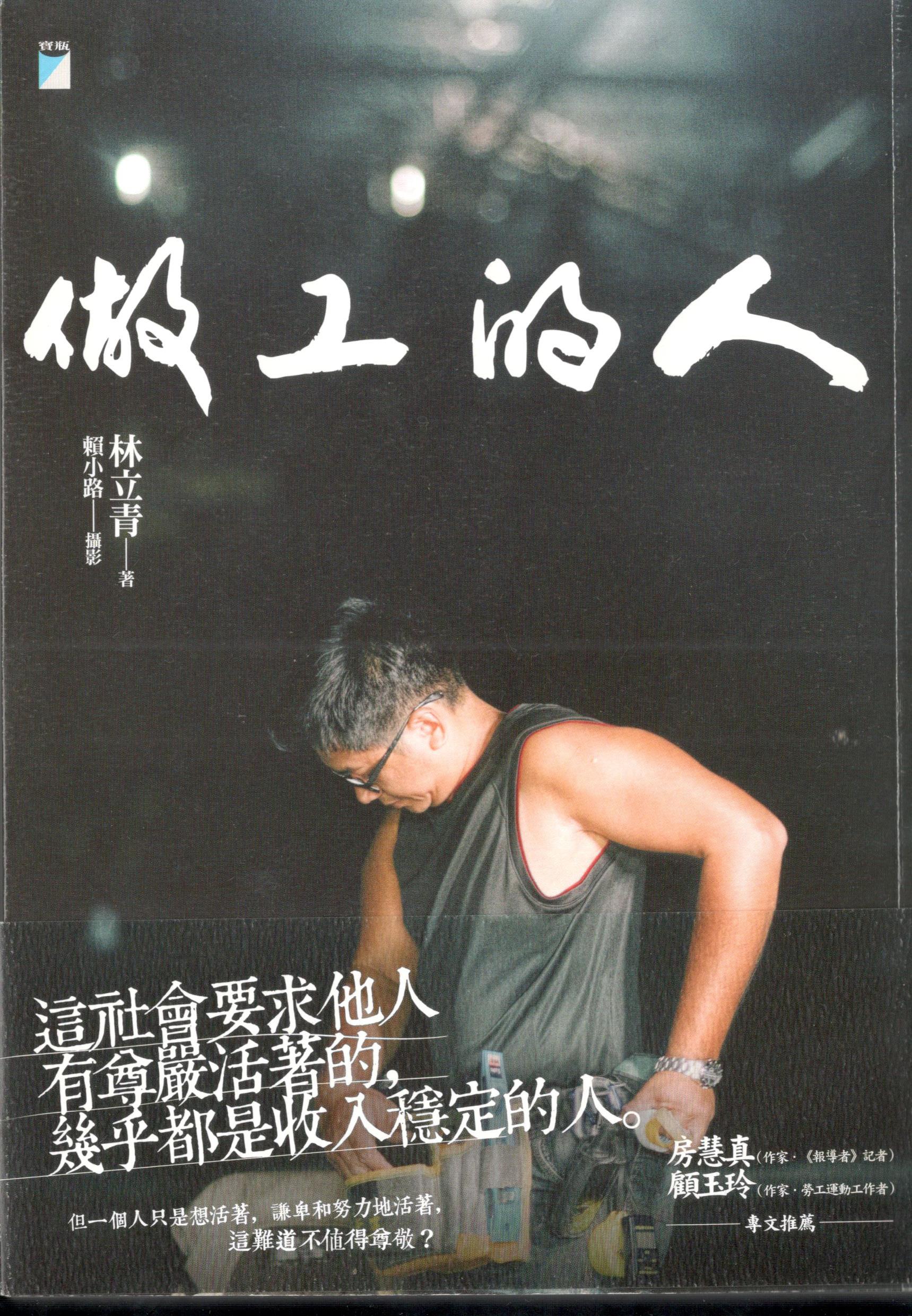

這社會要求他人有尊嚴活著的,幾乎都是收入穩定的人。

《做工的人》書腰文案

你們不覺得,這隻鱷魚跟我們很像?不管被困在水池還是在桶子裡,一直很努力要離開這個環境。不管人家怎麼欺負、怎麼逼迫,牠就是要出頭天啦!

電視劇《做工的人》中的鐵工阿祈

2016年10月間,在建築工地擔任工地主任(監工)的林立青,從網路上看到若干對於「八嘎囧」(PTT的流行用語,意指「八家將」)的嘲諷,於是在臉書寫下自己對於「八嘎囧」的理解予以反駁,此舉在網路上引發爭吵,接下來他又根據自身工作經驗,發表對於工地勞動與人物的觀察。這些作品受到出版社的注意,並找來攝影師配上工地人物的照片,於2017年2月集結出版,這就是後來成為暢銷書的《做工的人》。

底層勞作者的社會位置與彼此的「社會關係」

林立青本名林亞靖,1985年生,從小跟著母親在台北景美市場擺攤,就讀大學土木系時開始在工地擔任監工。在《做工的人》這本散文集中,林立青時常以人物為中心來展開篇章:例如工地大嫂,以及阿祈與阿欽這對鐵工兄弟,後來都成為《做工的人》同名電視劇的主要角色;曾經貴為「董仔」的阿國,在破產之後成為工地的日雇工;中度智障的泥水師傅阿忠,在經濟不景氣之下只能接雜工做,日薪僅有先前的一半;雲林巨型廠區的偏僻工地,兩名粗工一個跛子一個禿子,到「伴唱小吃部」找已屆中年的女性從事性服務,兩名女性也是殘疾人士,年過五十的大姊背後有一整片的燒傷,稍年輕的那位,右手只有大拇指,原本應該還有手指的位置像是小叮噹的手一樣圓滑;其他登場的人物,包括出現在工地周邊的檳榔西施、拾荒者、看板人與超商店員等。

雖說《做工的人》的寫作中心是工地,林立青筆下的人物並沒有侷限在營造業工人,還有周邊的各項服務、娛樂業以及底層勞作者。林立青除了以人物來展開故事之外,若干篇章也會以特定主題來介紹工地的實況:例如以工人愛用的成藥及調酒,來引出工人在營造作業中的勞動磨損;以工人的經濟以及娛樂活動等,帶出工人置身的社會底層處境,以及彼此的互相慰藉與同聲相惜。

如果進一步認真探究,工地分工細密、業務分包承攬關係複雜,林立青其實沒有呈現這些全景,他依自身的偏好,介紹其中若干角色給我們認識,並不是依照不同工種來安排出場;他喜歡講工地現場勞動時的辛苦,以及各種可見與隱蔽的職場身心損傷,但除了日薪數字,他其實不太講到不同工種的勞動內容有何不同,以及其具體的勞動條件與勞動關係。下面這一段對於泥作師傅的敘述,大約是整本書中少數對於勞動過程的描述:

蓋房子時,在混凝土拆模後,泥作師傅必須先進場測量拆模後的誤差,和安裝門窗框架的師傅討論施工時間的配合。接著在門窗框架安裝好後,拉水線、放灰誌。由門窗框的填縫可以看出一個泥作師傅的功力水準。同時,他們砌起隔間的磚牆並且用水泥粉刷,在浴室、廁所的粉刷中加入防水膠劑,完成後還需要在外牆部分塗抹防水,內牆的浴廚位置也必須再做一次防水塗料。混凝土難免有凹凸不平的問題,泥作必須在此時精準抓出施工完成面,在這三、五公分的粉刷層中細細調整,既要將混凝土的坯底完整蓋去,又不能在此時連同水電的開關插座盒抹去。

粉刷完成後,接著依據不同位置,有不同的處理:有些必須再次粉光,以利油漆、壁紙接續施工;有些則是在防水施工後,交由瓷磚師傅繼續鋪貼。專業的瓷磚師傅是與泥作分工獨立的系統,各式瓷磚各有適合的專業施工手法:軟底的、硬底的、大理石的、燒底的。或者交給石子包商,洗石子,抿石子。即使台灣的斬石及磨石已經逐漸退去流行,但仍是這些師傅們茶餘飯後的話題。

(《做工的人》,頁183-184)

這一本書叫《做工的人》、它的場景是工地這樣的勞動現場,但林立青介紹給讀者的面向,與其說是其中的勞動關係,不如說是這些人物的社會位置,以及彼此間的「社會關係」:這些底層人物如何在缺乏權勢、資源的社會處境下,勉力求生、相互依存,時而安逸、時而流離的歷程。

俗民的「道德倫理學」

前面提到,林立青介紹工地人物給我們認識時,他是經過選擇的,他往往選擇越是底層或說越是邊緣的人物。然而,如何說這些是底層或邊緣人物呢?一種作為判別的表現方式,就是當事人受到公部門的歧視、排斥,甚至是欺壓。

林立青從他的職場經歷裡列舉了不少例證:外籍勞工遭到仲介的剝削與無良雇主的壓迫,從原來的契約「逃逸」之後,又要躲避警察的追捕;擁有居留證的外配新住民,因為沒有工作證而被刁難無法上工,並被視為可能逃跑的嫌疑犯;工班的材料在工地失竊,年輕學徒工去管區報案但被吃案呼嚨過去,後來作為工地主任的林直接打110報案,來處理的警察態度完全不同;性工作者被警察騷擾,甚至被白嫖等等。

書中花了不少篇幅而令人印象深刻的,就是各式各樣的罰單。體力勞動工作者因為社會地位低下,加上穿著打扮好辨認,因而成為酒測、驗排氣等各項臨檢時容易被鎖定的對象,執法有時太過不合情理,作者為這種公務員求業績而強加罰款於小民的狀況頗為抱不平。他提到有次有對在外牆砌磚的中年師傅夫妻,因作業需要對磚牆沖水,導致泥水流到人行道上,環保稽查人員看到開了一張六萬的事業汙水罰單,砌磚女師傅立刻驚駭地跪下來求放過一馬。

林立青根據過去經驗,認為這狀況不嚴重,頂多開個一千二就可以了,不懂稽查人員為何堅持,就在旁邊幫泥作師傅的腔,後來附近里長以及居民也都圍觀過來,頗有默契地一致相挺這對夫妻,原來大家也都有因為洗車、洗菜而被開罰的紀錄。驚動警察折騰了一陣子之後,稽查人員終於在群眾壓力之下妥協,改開了一千二作結。

《做工的人》這本書的寫作起點,是作者林立青想要反駁網路鄉民對於「八嘎囧」的嘲諷,接下來的寫作,則是透過描繪底層人物的社會處境,來向社會大眾澄清對於工人的誤解,試圖去除社會主流對於工人的既定觀念。換句話說,林立青對於工地生態的理解,有他自己的一個圖像,這個圖像可以從上面那個六萬罰單的故事引申出來:林立青所不屑的,是只講求自身業績、不通情理的嚴苛執法;他所讚許的美德,是底層人物的相濡以沫與互相扶持。如果要我說,我會說林立青認同的,是某種屬於俗民的「道德倫理學」,沿著這樣的「道德倫理學」,作者以他的價值體系出發,來描繪出這些底層勞作者的生命世界。

諸神隱滅、基督未顯,林立青在書中難掩自己面對公部門科層體制運作,以及營造公司追求利潤、對外包廠商層層剝皮時的無力,他能夠庇護的逃逸移工與更生人有限,勞檢越來越嚴格,他也難以再讓拾荒者進入工地撿拾回收物。但即使如此,憑恃著上述的「道德倫理學」,作者尋找機會依附著群眾的臨時集結來逼退罰單,跟著眾人一起訐譙「賊頭」警察;作者運用自己工地主任的位置,替阮囊羞澀、急需周轉的工人暫解燃眉之急;作者透過自己愛看各式故事書的文筆,記錄下工地周邊的底層勞作者群像。這些,就構成了充滿俗民魅力的《做工的人》,或許是它能夠成為暢銷書的基礎。

電視劇《做工的人》

《做工的人》散文集經由鄭芬芬導演、鄭芬芬與洪茲盈編劇,在2019年被改編拍攝為六集電視劇,2020年5-6月在螢光幕上映。電視劇組在開拍前,自己也進行了相關的田野調查,於是在改編故事時,除了沿用散文集原有的部分內容之外,還增加了若干新的角色與情節。

1.如臨深淵的包工

電視劇藉由蜆仔的故事,隱微地架構出,一名承攬包工被夾在營造公司與現場工人之間,必須承擔業務風險的如臨深淵處境。鷹架包工蜆仔在工地受傷,因為有通緝案底不敢去大醫院,只能住進小院所。蜆仔住院無法到工地現場,他的工班因而失去工作,更倒楣的是,先前的鷹架作業疏失惹禍,反而需要賠營造公司錢,蜆仔的設備工具被公司扣住不放。

家有唐氏症兒的蜆仔嫂,兩手空空不僅付不出房租與醫藥費,更別說給底下工人發薪水,債主頻頻到家中討錢。就在眾人於工地中發起募款時,蜆仔傷口受到感染因敗血症死去。滿腦子發財夢的阿祈,好不容易因為兒子的發票,居然對中了二百萬獎金,只是看到走投無路的蜆仔嫂,他默默把獎金義助給了蜆仔嫂。

2. 女性角色

林立青在《做工的人》書中有〈工地大嫂〉這個篇目,他是這樣介紹「工地大嫂」協力其丈夫所發揮的功能:

有些師傅功夫一流,技術絕精,但好強高傲。他的妻子則是溫柔婉約,長袖善舞地負責接案調度,使他們夫妻倆工程銜接無虞,完全補上自己丈夫能力不足處,成為真正顧場、指揮調度的專業女性。

有的師傅技術可以,但個性不穩定,在工地就是愛喝、愛賭,帶上妻子後也都有所收斂,並且能繼續接案。這些大嫂們默默收管著自己的丈夫,前後調度,拉著顧著,讓丈夫不至於出大包,能穩穩地工作。

也有的大嫂極有度量胸襟,帶著娘家、夫家的侄兒親戚等一同工作,徒子徒孫遍布整個行業,整個家族全靠她用一支電話聯繫,指揮調度使臂使指,喊水會結凍,喊米變肉粽。真正趕起工來,人脈比我們這些營造廠還多、還廣。往往有時大男人叫不到的人,都由這些嫂子前去拜請而來。(頁65-66)

電視劇中的昌嫂,就是這樣的角色。經由劇情的鋪陳堆疊,昌嫂在蜆仔受傷之後,發揮了關懷蜆仔醫療照顧和家庭生計、以及與工地主任協商其後續處理的功用,並發動夥伴間急難互助,使得「工地大嫂」這個形象立體化了。

此外,林立青《做工的人》的敘事觀點,是由他作為工地主任這個位置出發,來述說他對其他人物的認識、他與這些人物的生活交錯經驗,到了電視劇那裡,鏡頭就讓故事變成貫穿全局式的敘事,不再是從個別視角出發。檳榔西施、性工作者與超商店員,這些在工地周邊由女性擔當的低階服務業工作,經由電視劇本的角色安置,更直接與底層工人的生命緊密扣連起來,她們往往就是工人們的家人、親屬。

3. 「浮浪貢」三人組的劇場式風格

或許是為了迎合年輕世代習慣從影像入手接觸事物的經驗,《做工的人》作為平面印刷物時就已經配上攝影作品。到了電視劇,我覺得這個傾向更發揮到極致,即使場景是在工地,畫面構成、光線調整與色彩搭配,想必都經過一番設計安排,感覺任何停格都可以成為一幅光鮮劇照。

電視劇的主軸由「浮浪貢」(經常因借音而被俗寫為「噗嚨共」)三人組構成,包括鐵工阿祈、板模包工昌仔,以及怪手司機阿全。導演鄭芬芬在宣傳時常常提到,她將此劇設定為喜劇呈現,要將底層工人的夢想表現出來。於是,劇本對主角的個性定位顯得誇飾:阿祈整天做著發財夢,儘管不斷失敗或受騙上當,卻始終沒有學乖;阿全雖然收入不斐,但日常行為太過魯莽,老是因為各項罰單纏身,連個棲身之所都沒有,只能睡在貨車上,而他的夢想是買個名牌包包送給自己的女神。搭配上面講到的影像風格導向,三人組出鏡時,詼諧台詞、插科打諢不說,表情、肢體動作都有如上演舞台劇般誇大。與其說這部戲是喜劇,我覺得甚至可以說它是一部荒謬劇。

結語

電視劇《做工的人》中,「浮浪貢」三人組在工地偷養了一隻小鱷魚,這隻鱷魚是阿祈曾做過的眾多發財夢其中之一:小鱷魚養大了去配種,可以生出更多小鱷魚,小鱷魚長大之後拿去賣,便可發財。劇情加入鱷魚是導演的發想,鱷魚作為劇組的宣傳重點之一,是劇本中一個明顯象徵。導演雖然呈現出工人的夢想,卻也沒有忘記現實:鱷魚最後的結局是從工地墜樓而亡,阿祈的夢想再度破碎;阿祈後來中風半身不遂,因為不想拖累老婆小孩,他央求老弟阿欽幫他注射一支高劑量毒品以安樂死,殊不知毒癮日深的阿欽順便替自己也用了一支。

「浮浪貢」這個台語詞彙,一般說法是來自於日文漢字表記中的「浮浪者」,它原先講的是流浪漢、遊民之類的邊緣人。後來「浮浪貢」指稱的對象,擴及於無所事事、遊手好閒的浪蕩子,現在還衍化為做事散漫打混、胡亂說話不切實際之意。原先帶有貶意的這個詞彙,隨著某些影視文化的挪用,現在我們使用時,相當程度帶有親暱的諧趣。

這帶有親暱諧趣的稱呼,放在「喜劇」風格的電視劇《做工的人》裡面,是搭配的。然而,《做工的人》並不僅僅是一部笑中帶淚的「喜劇」,在我們感懷於其中人物的互助互惜互憐之情時,這部戲的內容揭示了,底層人物的生活其實處處是險境,工人們以浮浪貢的態度面對,只是試圖以輕鬆的態度轉化壓力。底層人物的社會處境,就像無所歸屬的浮浪者,一旦失去工作依靠,就會載浮載沉,隨時可能淹沒於凶險波濤中。

延伸閱讀:

一、1991年有一部國產電影《黃袍加身》,由邱銘誠導演、許仁圖編劇,葉全真、伊正(王一正)與霍正奇等人主演。男主角金生小時候被父母帶去廟裡求籤,籤上寫著趙匡胤黃袍加身、眾人跪拜,解籤的人就說金生有皇帝命。後來金生卻是跟著家人在台北橋下從事日雇的臨時工,某天葬儀社的道士少了一人,金生半推半就的去上工後,發現自己身上道士黃袍與眼前跪拜家屬的景象,就是籤文寫的黃袍加身、眾人跪拜。這部電影的劇情組成包括底層工人、性工作者、遊民,以及與老鴇和黑道勾結、欺壓弱勢的民意代表,是30年前的做工仔故事,可惜目前似乎很難有管道再看到這一部電影。

二、曾經在中油加油站擔任委外勞務工的李明彥,著有小說《第二次機會》(筆名育彥),近來在工地從事粗工勞動,2019年10-11月間於PNN公視新聞議題中心網頁發表〈粗工手記〉。如果說林立青是以工地主任的身分替周邊的勞動者「代言」,那親身從事粗工的李明彥就是現身說法:相較於林立青以描繪不同角色生命故事的方式,讓讀者進入底層場景,李明彥的自述則是更加夾敘夾議,更多地介紹工地現場的勞動關係。但同樣的是,兩者都著重於底層勞動者的惡劣社會處境,以及彼此間的互助情份。

發佈日期:2020年10月22日