◎崔之元(北京清華大學公共管理學院教授)

【編按】馬克思曾說,「精神現象學是是黑格爾哲學的真正起源和秘密」。但自黑格爾1806年在拿破崙攻佔耶拿前夜完稿「精神現象學」的200多年來至今,人們對此書的了解和研究仍很不深入。近30年來黑格爾「精神現象學」引起非職業哲學家的興趣,可能和福山在「歷史的終結」一書中借用科耶夫1930年代在巴黎的黑格爾「精神現象學」講座中的資料有關。不過,福山的「歷史的終結」和科耶夫的「歷史的終結」非常不同,這也許和科耶夫1926年在海德堡大學的博士論文(他當時的導師和阿倫特是同一個教授—雅思貝爾斯)2018年才出版英譯本有關。科耶夫的博士論文是研究俄羅斯東正教哲學家Solovyov的「歷史的終結」的思想。芝加哥大學社會思想委員會的Robert Pippin教授認為,作為1920年18歲時從蘇聯叛逃(但後來在二戰中又成為蘇聯間諜)的科耶夫,為黑格爾研究帶來了獨特的東正教視角 (科耶夫的舅舅是俄國著名現代派畫家康定斯基),這對理解科耶夫的思想和政治活動(他1945年後成為法國經濟部的顧問,對歐共體的建立貢獻很大)很有價值,但如果我們想全面了解黑格爾的思想及其可能的當代意義,只注意科耶夫的黑格爾解讀就非常不夠了。本文為北京清華大學公共管理學院教授、國情研究院研究員崔之元對匹茲堡大學布蘭頓教授2019年研究黑格爾「精神現象學」的新書的評介。哈貝馬斯認為,布蘭頓對理論哲學的貢獻,類似於羅爾斯對政治哲學的貢獻。但我們對布蘭頓的研究還在初步階段。感謝作者崔老師授權新國際轉載。

匹茲堡大學教授羅伯特.布蘭頓 (Robert Brandom)是當代最重要的哲學家之一。他的研究工作的特色是創造性地綜合貌似不相容的分析哲學,實用主義和黑格爾三大哲學傳統,并力圖從這種綜合中發展「寬宏大量與信任」的新的「時代精神」。2019年,他在哈佛大學出版社出版了長達836頁的《一種信任的精神:黑格爾『精神現象學』 解讀》(A Spirit of Trust:A Reading of Hegel’s Phenomenology)一書。此書構思,寫作和修改歷時30年之久 ( 他網站上此書的手稿隨時更新:https://www.pitt.edu/~rbrandom/ ),是「匹茲堡學派」的最新重量級成果。

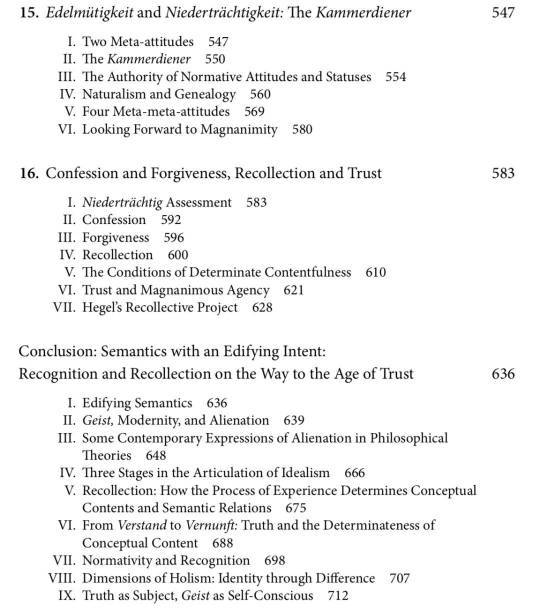

布蘭頓把「寬宏大量」( Edelmutigkeit) 作為黑格爾「精神現象學」的核心概念之一,可能會令不少讀者覺得奇怪。他指出,與「寬宏大量」相對應的是「小心眼」( Niedertrachtigkeit)。從布蘭頓書的目錄來看,「寬宏大量」,「小心眼」,「悔過」,「原諒」,「回憶」和「信任」,是全書結尾兩章的標題,也是全書引人入勝的論證的高潮。

布蘭頓把「寬宏大量」和「小心眼」看做「元態度」(meta-attitudes),而「元態度」和「元概念」( meta-concept)是密切相關的,因此我們有必要了解布蘭頓對「元概念」的看法和運用。在接受「凌晨3點」《3 AM》 雜誌採訪時,布蘭頓說他自己在「一種信任的精神: 黑格爾『精神現象學』 解讀」之前最重要的兩本著作是《使之清晰》和《言行之間》。

《使之明晰:推理,再現和交談承諾》(Making It Explicit: Reasoning,Representing and Discursive Commitment)出版於1994年,首次系統地闡述了「實用主義語義學」。《言行之間:走向分析的實用主義》(Between Saying and Doing: Toward an Analytic Pragmatism)出版於2008年,是基於布蘭頓2006年在牛津大學的「洛克講座」報告,該書進一步闡發了「實用主義語義學」。「語義學」是關於「概念的內容」的理論,而「語用學」是關於「使用概念的實踐態度的理論」( Brandom, A Spirit of Trust, p. 19)。

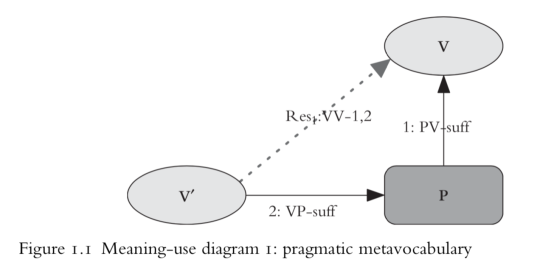

布蘭頓發明了如下的「意義-使用」圖示( 「Meaning-Use diagram」,或譯「語義-使用」圖示), 見Brandom, Between Saying and Doing, p. 10):

這裏的「PV充分性」(「實踐-語彙充分性」)是指「實踐P」對使用語彙或概念V具有充分性,即實踐P 可以被算作使用了語彙或概念V;而「VP充分性」( 「語彙-實踐充分性「)是指語彙或概念V 可以充分說明實踐P。「PV充分性」和「VP充分性」是兩種最基本的「 意義-使用」關係,表達了「語義從語用中來又到語用中去」。以此為基礎,布蘭頓研究了多種更複雜的「 意義-使用」關係,其中特別重要的是 「V』V充分性」,即當「PV充分性」和「VP充分性」同時成立時,語彙或概念V』成為語彙或概念V的「元語彙或元概念」。例如,康德的12個「範疇」作為「元概念」,與它們「使之明晰」的日常語言之間,就是「V』V充分性」的關係。換句話說,人們在日常使用的概念中,已經隱含了「元概念」。

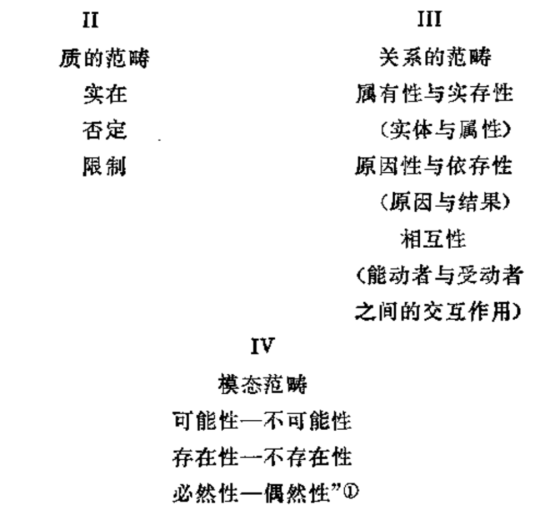

康德認為「範疇」是「先驗」的,它們不來自於直接的感性經驗,而是「知性純粹概念」。例如,「因果」這一範疇不是直接來自「前後相繼」的觀察經驗,而反倒是我們能夠把「前後相繼」的現象總結為「因果關係」的前提。康德給出了「範疇表」,其部分內容如下圖 (見李澤厚,「批判哲學的批判」,人民出版社,1979年,p. 126):

值得注意的是,康德「範疇表」里的「模態範疇」(即「可能」,「不可能」與「必然」)在布蘭頓對黑格爾的解釋框架中具有重要地位。按照布蘭頓的解讀,黑格爾對康德的繼承是把「範疇」發展為「元概念」,而黑格爾對康德的超越則在於建立了「概念內容」(conceptual content)的「兩棲」(「 amphibious」或 「hylomorphic」)理論,即「概念內容」的主觀-規範形式(subjective-normative)和客觀模態形式 (objective-modal)。( Brandom, A Spirit of Trust, p. 81)。

我們可以以布蘭頓喜歡用的一個例子來說明「概念內容」的「客觀模態形式」。關於「銅」這個客觀事物的概念的內容,取決於它與其它客觀事物之間的「確定性否定」關係(黑格爾本人用的德文是「bestimmte Negation」, 布蘭頓用的英文翻譯是「determinate negation」)和 「中介」關係(黑格爾本人用的德文是「Vermittlung」, 布蘭頓用的英文翻譯是「mediation」):

銅和鋁之間就是處於「確定性否定」(或「實質不相容」)關係,即銅不可能同時又是鋁;而銅和電導體之間則是處於「中介」(或「實質後果」)關係,即銅必定會導電。

這裏,如果回顧上面列出的康德的「範疇表」,我們可以看出,「銅不可能同時又是鋁」,「銅必定會導電」兩句話里的「不可能」和「必定」,已經是「模態範疇」。也就是說,我們日常語言使用中,已經隱含地運用了模態「元概念」( 「不可能」和「必定」)來描述客觀事物之間的「確定性否定」(或「實質不相容」)關係和「中介」(或「實質後果」)關係。

我們可以繼續用銅的例子來說明「概念內容」的主觀-規範形式(subjective-normative)。黑格爾認為,不僅客觀事物之間存在著 「確定性否定」(或「實質不相容」)關係和「中介」(或「實質後果」)關係,主觀概念之間也存在著同樣的關係。如果我們認為一枚硬幣是銅,那就不應同時認為它又是鋁,但不論認為它是銅是鋁都會導致承認它是電導體。但布蘭頓強調,「概念內容」的主觀-規範形式(subjective-normative)和客觀模態形式 (objective-modal)之間有一個不同,即客觀上銅不可能同時又是鋁,而主觀上我們卻可能錯誤地認為銅同時又是鋁,因此他才用「規範」來進一步界定「主觀」,即我們「不應該」 認為銅同時又是鋁。

黑格爾認為,康德的貢獻是看到人的判斷的「規範性」,但錯誤在於不承認「概念內容」也存在於客觀事物之間,從而康德未能真正擺脫二元論和懷疑主義。布蘭頓認為,黑格爾超越康德之處恰恰在於其「概念內容」的主觀-規範形式(subjective-normative)和客觀模態形式(objective-modal)的「兩棲」(「amphibious」或「hylomorphic」)理論。

全面闡釋「兩棲」理論超出了本書評的範圍和能力,有興趣的讀者可以去精讀布蘭頓「一種信任的精神: 黑格爾「精神現象學」 解讀」一書前7章。

在此,我只能非常簡略地提及布蘭頓的部分地藉助分析哲學來闡釋黑格爾的特色。在 解讀「精神現象學」第一章「這一個和意謂」時,布蘭頓藉助了匹茲堡學派的元老Wilfrid Sellars對「給定的神話」(「Myth of the Given」)的批判,來說明黑格爾對「這一個」(如,「這時是夜晚」這句話里的「這時」)的「感性確定性」的挑戰。而Sellars的分析又藉助了愛因斯坦的學生Hans Reichenbach的「符號自指」(token reflexives)理論 (如,「我發冷」可以變為「說這句話的人發冷」,見Brandom, A Spirit of Trust, p. 115)。在解讀「精神現象學」第三章「力和知性」時,布蘭頓藉助了弗雷格(Gottlob Frege,1848-1925) 對 sense-dependent和reference-dependent的區分,認為黑格爾對「規律」(Law)和「解釋」(Explanation)之間的關係的看法是「規律」sense-dependent於「解釋」,但並不reference-dependent於「解釋」(見Brandom, A Spirit of Trust, p.207) 。這裏,弗雷格的sense-dependent不大好翻譯為中文,但我們可以從布蘭頓本人的一個例子中理解:「父母」這一概念「sense-dependent」於「子女 」這一概念。布蘭頓說,如果不 「算做」(count as)掌握概念 Q就不能算作掌握概念P,則概念P 就「sense-dependent」於概念 Q。如果概念Q不能應用於某件事物則概念P也不能用於某件事物,那麼概念P就「reference-dependent」於概念 Q。這一區分的關鍵在於「sense-dependent」不蘊含「reference-dependent」。黑格爾認為 「規律」 「sense-dependent」於「解釋」,但並不reference-dependent於「解釋」,就等於說:對客觀規律的掌握,不能離開主觀解釋;但沒有主觀解釋,客觀規律依然存在。

布蘭頓此書的前7章的討論是針對黑格爾對「意識」的分析,而此書後10章的討論則是針對黑格爾對「自我意識」的分析。鄧曉芒教授在「哲學研究」2011年第8期上發表「黑格爾「精神現象學」中的自我意識溯源 」一文,他一開始就說:「最近兩年,我在給研究生逐句講解黑格爾「精神現象學」的過程中,感到該書從第一部分「意識」向第二部分「自我意思」的過渡是一個難點 」。芝加哥大學社會思想委員會的Robert Pippin教授則批評科耶夫完全忽略了黑格爾「精神現象學」的「意識」部分,而直接跳到「自我意識」部分。

布蘭頓對黑格爾「精神現象學」的「意識」部分到「自我意識」部分的過渡的解釋,突出體現了他的「實用主義語義學」的特色:在意識的各種形態(shapes of consciousness,如「感性確定性」、「知覺」和「知性」等)的演進中,「自我意識」其實都已經隱含於其中了,但「自我意識」能夠使「意識」更明晰化。

這就使得黑格爾下面關鍵的一段話中「只有自我意識才是前一個意識的形態的真理」容易被理解:

當這種無限性的概念成為意識的對象時,於是意識就是差別的意識同時又立即是揚棄了差別的意識。它是本身自為的,它是對無差別若劃分差別,換言之,它是自我意識。我把我自己同我本身區別開,在這裏我直接意識到,這種差別是沒有差別的。我,自身同一者,自己排斥自己;然而這個與我相區別的東西,這個被建立起來的不等同於我的東西當它被區別開時,即直接地對我沒有差別。一般講來,這樣的對於一個他物、一個對象的意識無疑地本身必然地是自我意識、是意識返回到自身、是在它的對方中意識到它自身。這種從前一種意識的形態的必然進展,(前一種意識形態以自身以外的一個事物、一個他物為它的真實內容,)正表明了不僅對於事物的意識只有對於一個自我意識才是可能的,而且表明了只有自我意識才是前一個意識形態的真理。但是只有就〔考察這一認識過程的〕我們看來,這個真理才是現實了的,對於意識說來,它還不是如此。而自我意識總是首先成為自為的,它還沒有成為與一般意識的統一(黑格爾「精神現象學」中「無限性」一節)。

在此,布蘭頓對黑格爾的解讀策略之所以是「實用主義語義學」的,是因為當我們解釋(「說」,saying)客觀事物之間的模態關係 ( 即「確定性否定」關係和「中介」關係)時,實際上是在承諾(「做」,doing)某種解釋,推理和判斷 (見Brandom, A Spirit of Trust, p. 230)。當我們說「這是一座房子」時,並不是意識對知覺的一種被動的紀錄,而是「做」了判斷和承諾:「這是房子,不是停車場」。

因此,如果不理解主觀實踐的承諾(commitments)的規範性 (即做出承諾和改變承諾的理由),也就不能理解我們關於客觀事物之間的模態關係在「說」什麼。

用布蘭頓的原話來說:「責任性的規範概念是真值模態概念的實用主義元概念」(deontic normative vocabulary is a pragmatic metavocabulary for alethic modal vocabulary, 見Brandom, A Spirit of Trust, p. 81)。這是對「概念內容」的「兩棲」性的進一步闡發,即「概念內容」的主觀-規範形式(subjective-normative)和客觀模態形式(objective-modal)之間具有互為「sense-dependent」(見Brandom, A Spirit of Trust, p. 215)。布蘭頓把「概念內容」的「兩棲」性稱為「概念現實主義」( conceptual realism), 而把「概念內容」的主觀 規範形式和客觀模態形式之間互為「sense-dependent」稱為 「客觀觀念論」(objective idealism)。

至此,我們終於可以從「實用主義語義學」來解釋「寬宏大量與信任」了。布蘭頓此書第15章題為「寬宏大量與小心眼」。黑格爾在「精神現象學」中「良心,優美靈魂,惡及其寬恕」一節裡引用了諺語「僕人眼中無英雄」:

這段著名的話的意思是說「僕人」對「英雄」的看法是「小心眼」的:「僕人」不承認或看不到「英雄」的行為是確實可能出於對規範性的責任的承諾,而完全從私利動機來解釋「英雄」的行為。布蘭頓認為,「寬宏大量」與「小心眼」是對規範 (「norm」)的兩種「元態度」,前者承認規範對人的影響力和約束力,後者則否認這一點。例如,最近很多國家的政府領導人每天或經常召開新冠疫情新聞發佈會,「寬宏大量」的「元態度」會承認這是政府領導人的履責行為,但「小心眼」的「元態度」則會認為這是「做秀」,是領導人為了自己今後競選的公關活動。又如,「世界貿易組織」,「世界衛生組織」等國際機構的一號領導人一般不會由美國,俄國和中國等大國的人來擔任,就是擔心大國的官員可能不會按國際組織的規範章程行事。黑格爾並不否定「小心眼」的解釋有時可能確實是符合實際的,但他認為「小心眼」的「元態度」的錯誤在於一概否定規範對人的影響力和約束力。布蘭頓用「圖靈機」(Turing Machine)的例子來說明「小心眼」的「元態度」犯了混淆「解釋完全性」(explanatorily complete)和 「表達完全性 」( expressively complete)的錯誤。一個「圖靈機」的行為可以完全用一套它能夠識別和閱讀的有限類別的符號的術語來解釋。但這種「解釋完全性」並不等於「表達完全性 」:需要另外的術語來表達「圖靈機」的其它特徵。(見Brandom, A Spirit of Trust, p. 572)。

按布蘭頓的解釋,黑格爾認為「小心眼」的「元態度」是「自我意識」的一個失敗,因為「小心眼」的人不承認他自己其實已經隱含地在做的事。布蘭頓強調,我們在有意識地行動和做判斷時,已經受「概念內容」的規範性約束,因此實際上已近隱含地採取了「寬宏大量」的「元態度」。一個概念和其它概念之間的「確定性否定」關係和「中介」關係,對語言的使用者來說是有「規範性」約束力的。

布蘭頓認為,黑格爾對「斯多葛主義」的批評就是針對其「概念內容」的任意性,缺乏規範性的約束。例如,「痛苦」這一概念的內容,是應該受與其它概念之間的「確定性否定」關係和「中介」關係的制約的。如果我們在將「痛苦」這一概念用於「食物中毒是痛苦的」的同時,又否定胃疼是痛苦的,這就違背了「中介」關係的制約,從而違背了使用「痛苦」這一概念是應該使其具有確定內容的規範性承諾。

布蘭頓從語用實踐中已經隱含的「規範性」來論證「寬宏大量」的「元態度」,有些類似哈貝馬斯和Karl-Otto Apel對「交談倫理」的論述 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_ethics )。「交談倫理」要求:「交談」如果要有效,交談者必須預設自己和別人在大多數情形下說的是真話,否則交流完全沒有意義。從這個視角,黑格爾下面這段關於「語言」,「自我意識」和「真話」的貌似晦澀的論述就變得不難理解了:

在這裏我們於是再一次見到了作為精神的特定存在的語言。語言是為他的、為別人而存在著的自我意識,而這種自我意識是作為自我意識而直接現成存在著的,並且作為這一個自我意識就是普遍的自我意識。語言是一種能把自己從自己本身分離開來的自我,這種自我,作為純粹的”我=我”,變成為自己的對象,卻又在這種對象性中保持自己為這一個自我,並且直接與別的自我匯合一起成為它們的自我意識;這種自我當別的自我對它有所知覺時,也對自己有所知覺,而這個知覺本身正是變成了自我的那種特定存在……那麼現在可能發生這樣的一些疑問:確實根據對義務的信念而行動的這種保證是真的嗎?實現出來的行為真正是義務嗎?其實這樣的疑問對良心提出來是毫無意義的。——因為,當你提出保證真不真那一個疑問時,你已經假定內心的意圖是與擺在外面的意圖不相同的,換句話說,這個疑問必須預先假定,個別自我或個人所懷抱的意願能夠從義務、從普遍的和純粹的意識所具有的意志那裡分離開來;假如真是這樣,則普遍意識的意志將只是言詞而個別自我的意願才真正是行為的推動力。但是,普遍意識和個別自我之間的這種區別乃是一種已經被揚棄了的區別,並且揚棄這種區別正是良心的作用。具有自身確定性的自我,其直接知識就是法律和義務;而它的意圖,唯其是它自己的意圖,就是正義的東西:唯一有待於做的事情只是:這個自我必須知道這一點,必須說出它深信它的知識和意願是正義的東西。當自我說出這種信念或保證時,它同時也就把它身上的特殊性揚棄掉了;因為在述說中它已承認了自我的必然普遍性;當自我把自己叫做良心的時候,它就在把自己叫做自身知識和純粹抽象意願,這就是說,它把自己叫做一種普遍的知識和意願,而普遍的知識和意願,既承認別的自我,又為別的自我所承認,因為它與別的自我是等同的,而這又是因為它們也同樣都是這種純粹的自身知識和意願。正義的事情的本質就是寄寓在具有自身確定性的自我的意願中的,就是寄寓在自我即是本質這一知識中的。——因此,誰說他自己是根據良心行動的,誰就是在說真話,因為他的良心是認知著和意願著的自我。但是他必須表述或說出這一點,這是具有本質重要性的,因為這個自我同時也必須是一個普遍的自我。自我的普遍性並非存在於行為的內容中,因為,行為內容由於自己的規定性的緣故天然與普遍性無干;普遍性勿寧存在於行為的形式中;正是這種形式,才可以被設定為現實的;形式乃是這樣一種自我,它作為自我或主體,在語言中是現實的,它宣稱自己是真理的,而且因為這樣,它承認一切自我併為一切自我所承認。(黑格爾「精神現象學」中「良心的普遍性」一節)

如果說哈貝馬斯的「交談倫理」還更多是康德式的主觀規範,那麼布蘭頓則通過黑格爾進一步從兩方面深化了對「交談性」(discursiveness) 的認識:交談的社會維度即「相互承認」,交談的歷史維度即「回憶理性」(recollective rationality」)。

限於篇幅和能力,本書評不再繼續討論「交談性」的這兩大維度,而只是點出兩點:第一,「自我意識」的「相互承認」是對主人-奴隸關係中「單方向承認」的錯誤的克服;第二,「回憶理性」的具體制度體現之一是英美普通法。希望本文初步介紹的布蘭頓從「實用主義語義學」出發對黑格爾「寬宏大量與信任」的闡釋,能夠引起讀者去精心閱讀布蘭頓全書的興趣。

最後,讓我們一起來欣賞和玩味黑格爾「精神現象學」序言中的兩段名言:

現象是生成與毀滅的運動,但生成毀滅的運動自身卻並不生成毀滅,它是自在地存在著的,並構成著現實和真理的生命運動。這樣,真理就是所有的參加者都為之酩酊大醉的一席豪飲,而因為每個參加豪飲者離開酒席就立即陷於瓦解,所以整個的這場豪飲也就同樣是一種透明的和單純的靜止。在上述運動的審判面前,個別的精神形態誠然象確定的思想一樣並不會持續存在,但它們正象它們是否定的和正在消失著的環節那樣,也都是肯定的必然的環節。——在運動的整體里(整體被理解為單純的靜止),那種在運動中區別出自己並使自己取得特殊的實際存在的東西,是作為這樣的一種東西被保存下來,這種東西,回憶其自己,以對自己的知識為它的實際存在,而這種對自己的知識本身也同樣是直接的實際存在。

我們這個時代是一個新時期的降生和過渡的時代。人的精神已經跟他舊日的生活與觀念世界決裂,正使舊日的一切葬入於過去而著手進行他的自我改造。事實上,精神從來沒有停止不動,它永遠是在前進運動著。但是,猶如在母親長期懷胎之後,第一次呼吸才把過去僅僅是逐漸增長的那種漸變性打斷——一個質的飛躍——從而生出一個小孩來那樣,成長著的精神也是慢慢地靜悄悄地向著它新的形態發展,一塊一塊地拆除了它舊有的世界結構。只有通過個別的徵象才預示著舊世界行將倒塌。現存世界里充滿了的那種粗率和無聊,以及對某種未知的東西的那種模模糊糊若有所感,在在都預示著有什麼別的東西正在到來。可是這種逐漸的、並未改變整個面貌的頹毀敗壞,突然為日出所中斷,升起的太陽就如閃電般一下子建立起了新世界的形相。

發佈日期:2020/5/29